Эндодренажные системы и нефтегазоносность Охотоморского региона

Автор: Харахинов В.В.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Перспективы нефтегазоносности и результаты ГРР

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Эндодренажные системы, канализирующие глубинные флюидопотоки - конструкторы синергетического нефтегазообразования в осадочных бассейнах Охотоморского региона, представляют собой сверхглубинные флюидоразломные структуры, сформированные в результате рифтогенного раскрытия литосферы. Рифтогенная генерация эндодренажных систем обязана своим образованием мезозой-кайнозойской плюмовой активизации сверхглубинных коромантийных разломов (глубинных сдвигов). Последние максимально расширяют сферу своего действия в кайнозойском осадочном пространстве и создают, наряду с основными каналами сдвигового раскрытия, сеть присдвиговых флюидопроводников общей шириной до 20-70 км. Наиболее интенсивное раскрытие литосферы сопровождается мощной энергетикой дегазации недр. Оно характерно для длительно действующих (часто насыщенных мезозойскими офиолитовыми ассоциациями) шовных (сутурных) зон, разделяющих крупные геоблоки. Максимальный углеводородный потенциал в Охотоморском регионе на современном этапе его изученности буровыми работами пока свойственен Восточно-Сахалинской нефтегазоносной суперзоне, соответствующей одноименной сутурной зоне. Присдвиговая кинематика Хоккайдо-Сахалинского субмеридионального глубинного сдвига - стержневого элемента зоны - определяет характер и объемы нефтегазонасыщенности присдвиговых флангов сдвиговой системы. Западный (правый) фланг - это сеть многочисленных (до 60) небольших углеводородных скоплений в транспрессионных инверсионных и блоковых ловушках. Восточный (левый) фланг с преимущественным развитием в транстенсионной обстановке содержит три уникальных, одно крупное и несколько средних в основном газовых скоплений в сегменте зоны с наибольшим раскрытием. Ряд крупных газонефтяных месторождений обнаружен в инверсионных поднятиях значительных размеров, но гораздо менее дислоцированных по сравнению со структурами правого фланга Хоккайдо-Сахалинской сдвиговой системы

Охотоморский регион, нефтегазоносность, эндодренажные системы, коромантийные разломы, глубинные флюидопотоки, сдвиговая тектоника

Короткий адрес: https://sciup.org/14128830

IDR: 14128830 | УДК: 553.98 | DOI: 10.31087/0016-7894-2021-2-61-79

Текст научной статьи Эндодренажные системы и нефтегазоносность Охотоморского региона

Эндодренажные системы (термин, введенный Г.С. Вартаняном [1–3]) — крупные проницаемые геологические структуры: а) канализирующие из недр Земли, в том числе из ее ядра, в тектоносферу глубинное тепло, образующее обширные тепловые реакторы, стимулирующее рифтогенное раскрытие литосферы в зоне их действия; б) определяющие в тепловых реакторах генерацию флюидной составляющей недр с разделением на расплавы ультраоснов-ной, основной и щелочной магм, воду, водные растворы и газы, в состав которых входит большинство природных газов и парообразная вода; в) осуществляющие транспортировку энергетических и флюидных потоков с выносом углеводородно-водных растворов, водородных масс в верхнюю часть литосферы, которые создают в результате их синергетического воздействия на геологическое пространство оптимальные условия для нефтегазо- и рудообразо-вания [4, 5].

Эндодренажные системы делятся: а) на сверхглубинные — каналы мантийных плюмов, создающих «горячие точки» планеты, а в верхах подлитосферной мантии — обширные плюмовые поля [6, 7], разрушающие литосферную среду и формирующие ее проницаемую рифтогенную сеть; б) на литосферные, образованные в результате рифтогенного раскрытия литосферы и верхней мантии, «точками роста» которых служат коромантийные разломы, разделяющие в виде «швов» тектоносферные геоблоки и коромантийные блоки и формирующие дренажные (проницаемые) системы коровой среды; наиболее крупные из них относятся к сутурам (сутурным зонам) [8], длительно функционирующим в качестве основных флюидоотводящих каналов — «зон зияния» литосферы.

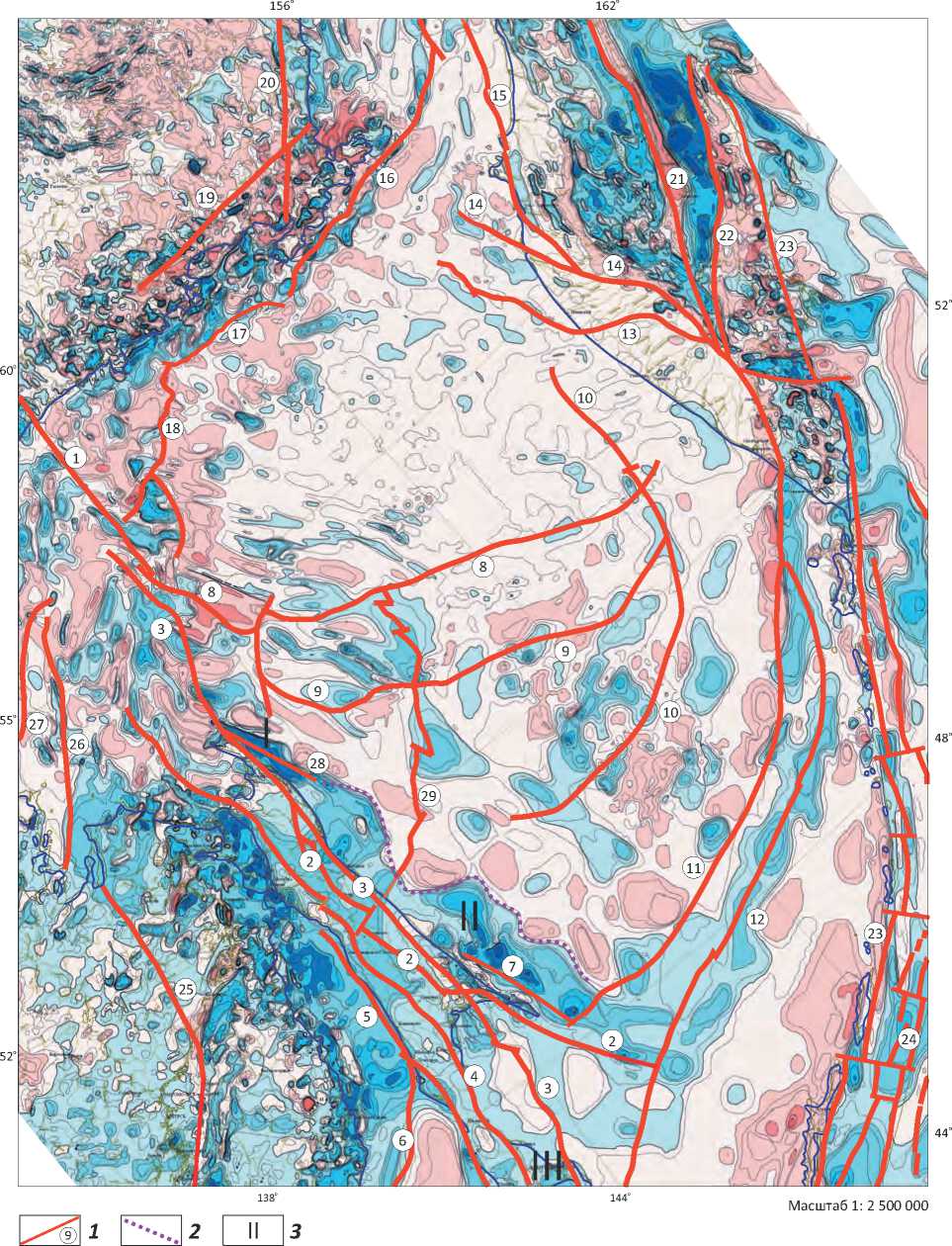

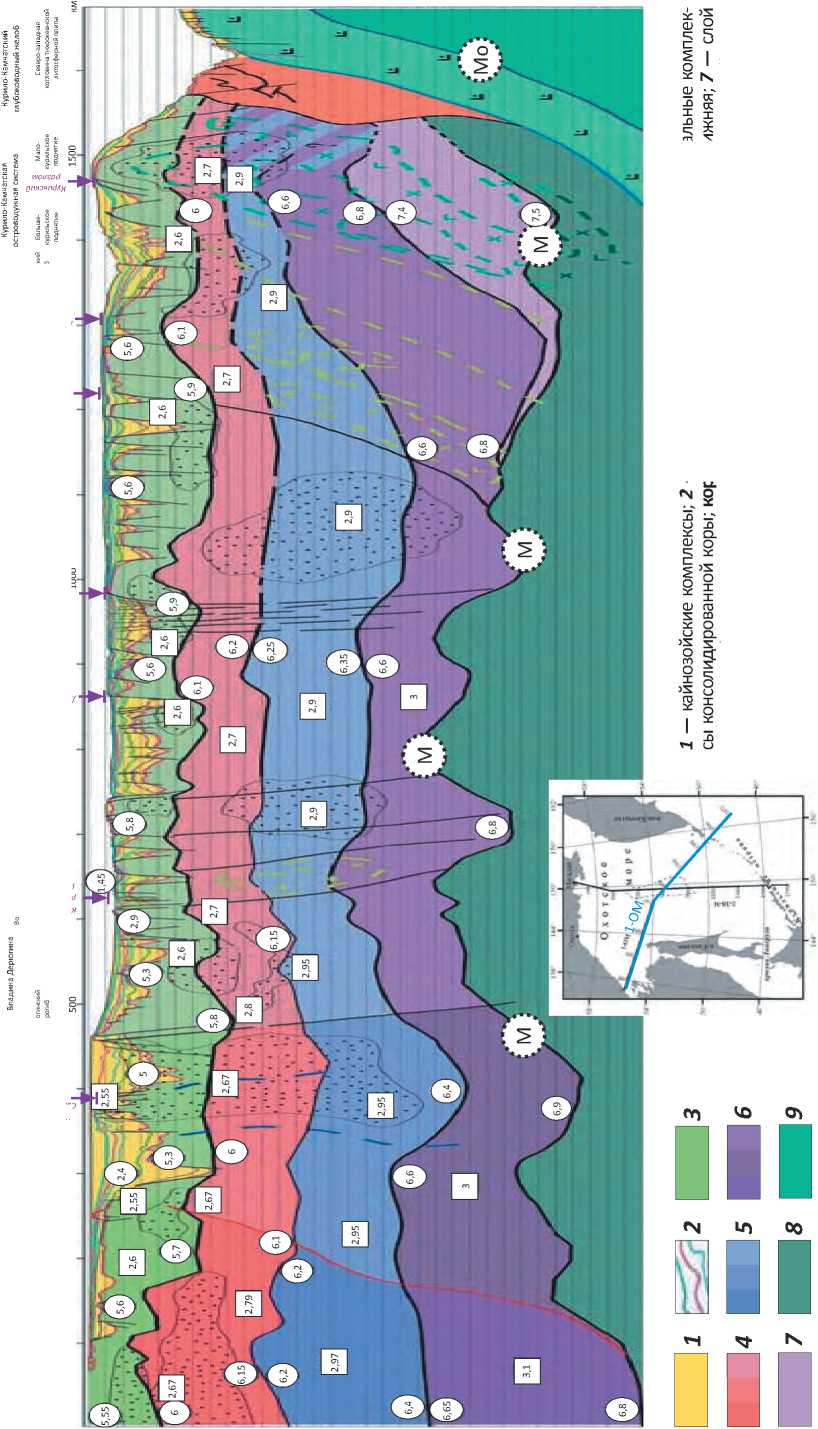

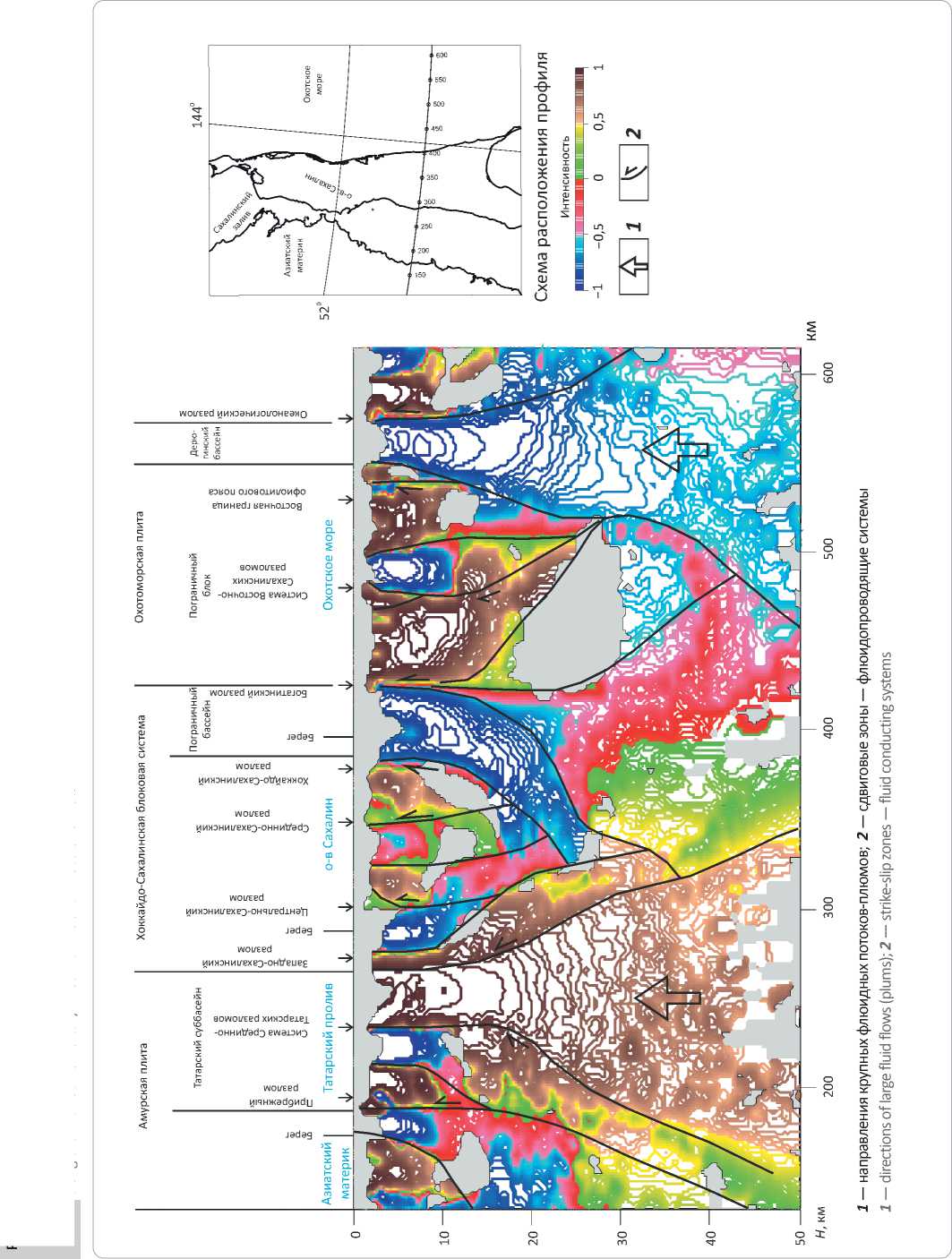

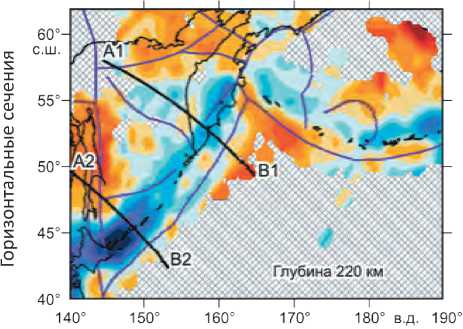

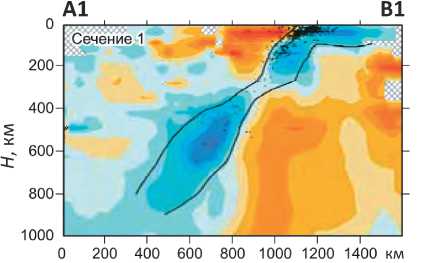

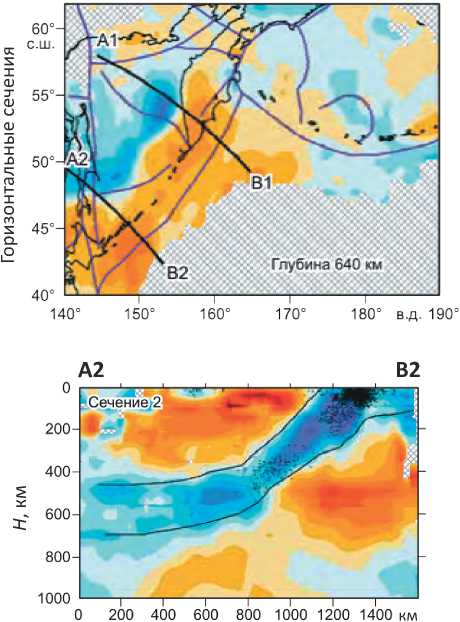

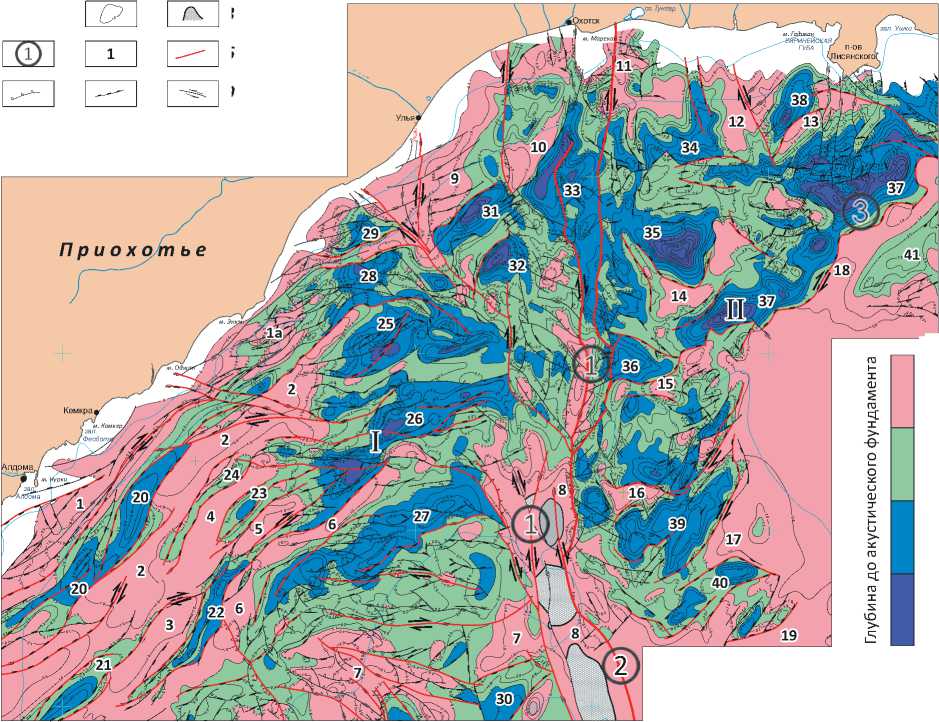

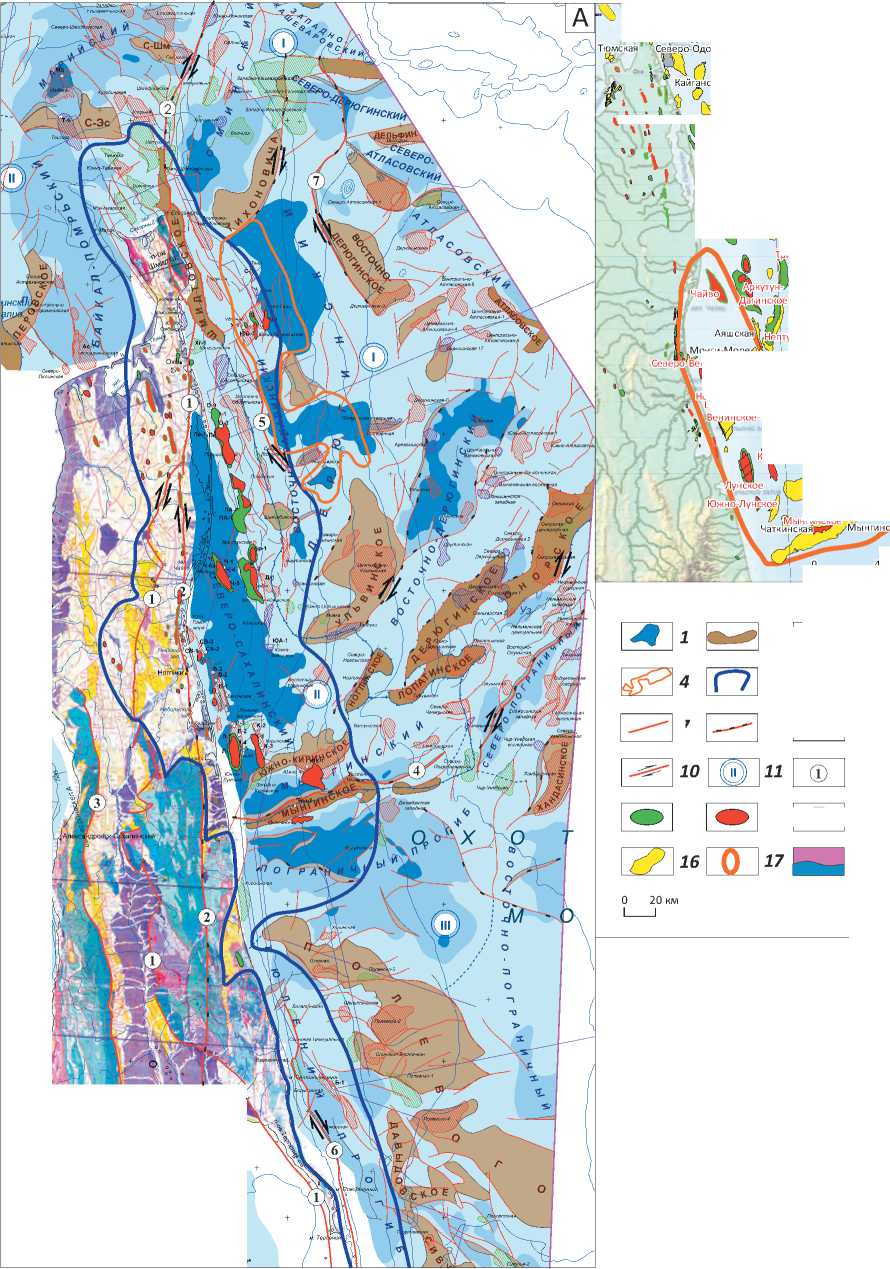

Коромантийные разломы Охотоморского региона (рис. 1) и сопутствующие им рифтогенные дренажные системы кайнозойских палеотафрогенов [9] сравнительно хорошо изучены и закартированы [10– 13] комплексом глубинных геолого-геофизических исследований: региональной высокоинформативной сейсморазведкой (ОАО «Дальморнефтегеофизика»), в том числе региональными геотраверсами (рис. 2) (ОАО «Севморгео»); моделированием глубинной геотермальной структуры [14]; томографическим «просвечиванием» аномального магнитного поля (см. рис. 1) с обособлением магнитовозмущающих ультраосновных и основных тел (рис. 3, см. рис. 2), фиксирующих масштабы разрушения разуплотненной литосферы; сейсмотомографическим (рис. 4) и магнитотеллурическим (рис. 5) зондированием тектоносферы региона.

Характер и масштабы рифтогенного разрушения (растяжения) литосферы, формирующие проводящие свойства проницаемой среды кайнозойских палеотафрогенов [9], зависят от их геодинамической позиции [10] и энергетического потенциала «мате- ринских» коромантийных разломов — осевых и граничных «швов» эндодренажных систем.

Характеристика эндодренажных систем

Северо-Охотоморский палеотафроген (эндо-дренажная суперсистема) объединяет Северо-Охотскую, Западно-Камчатскую и Тинровскую дренажные системы; по сейсмотомографическим данным ему соответствует низкоскоростной разуплотненный тектоносферный геоблок до глубины 220 км [12].

Северо-Охотский сверхглубинный «шов» (су-турная зона) прослеживается до глубины 660 км [15]; в литосфере ему соответствуют Шелиховский — осевой, маркируемый палеозойскими ультраосновны-ми интрузиями п-ова Тайгонос, а также Челомд-жа-Ямский, Южно-Магаданский (Шестаковский), Лисянский, Южно-Шантарский граничные коромантийные разломы, сгенерировавшие глубинный (до 7,5–11,5 м) сдвигово-раздвиговый субширотный трог (1740 × (140–250) км), в пределах которого сегментированы четыре крупные различно построенные рифтогенные грабеновые системы (Шантарская, Охот-ско-Кухтуйская, Магаданская, Шелиховская) [10].

В узле сочленения (рис. 6) субширотной СевероОхотской и субмеридиональной Хоккайдо-Сахалин-ской суперсдвиговых систем образована субконцентрическая (350 × 280 км) Охотско-Кухтуйская «зона зияния» литосферы с глубиной раскрытия кайнозойских грабенов до 4,5–11,5 км (рис. 7); «турбулентность» в зоне взаимодействия разнонаправленных энергетических потоков, по-видимому, вызвала создание «воронкообразных» концентрических Вос-точно-Кашеваровского (86 × 79 км) и Южно-Маре-канского (12,5 × 11,5 км) прогибов, локализующихся вдоль восточной границы Западно-Охотского глубинного сдвига — северного элемента Хоккайдо-Са-халинского суперсдвига. В ареале влияния суперсдвига расположена Шантарская система (320 × 110 км) субширотных односторонних грабенов (рис. 8) с глубиной раскрытия до 5–6 км. Основу Магаданского трога (410 × (90–150) км) составляют пулл-апарто-вые односторонние грабены с глубиной раскрытия 5,5–11,5 км, разделенные межрифтовыми поднятиями (см. рис. 5, 6) [10]. Шелиховский сравнительно узкий рифтогенный трог (550 × (30–60) км) с глубиной кайнозойского раскрытия до 6–9,5 км представляет собой крупнейшую «щелевидную» литосферную неоднородность региона.

Интенсивная дегазация недр из-за масштабного раскрытия Северо-Охотской дренажной системы и наличие благоприятных условий нефтегазонакопле-ния, судя по данным сейсмофациального прогнозирования, позволяют оценить достаточно высокий УВ-потенциал соответствующих системе Шантар-ского, Охотско-Кухтуйского с Кашеваровским и Ли-сянского суббассейнами, Магаданского осадочных бассейнов.

Рис. 1. Карта разломной тектоники Охотоморского региона, совмещенная с картой аномального магнитного поля Δ T (Литвинова Т.П., 2004; Терещенков А.А., Бабошина В.А., Харахинов В.В., 1996)

Fig. 1. Map of fault tectonics of the Sea of Okhotsk region combined with the map of anomalous magnetic field, Δ T (Litvinova T.P., 2004; Tereschenkov A.A., Baboshina V.A., Kharakhinov V.V., 1996)

Усл. обозначения к рис. 1

Legend for Fig. 1

1 — коромантийные разломы: 1 — Западно-Охотский, 2 — Срединно-Сахалинский, 3 — Хоккайдо-Сахалинский, 4 — Центрально-Сахалинский, 5 — Западно-Сахалинский, 6 — Прибрежный, 7 — Пограничный (Богатинский), 8 — Кашеваровский, 9 — Восточно-Дерюгин-ский, 10 — Океанологический, 11 — Академический, 12 — Южно-Охотский, 13 — Крутогоровский, 14 — Ичинский, 15 — Омгоно-Па-ланский, 16 — Северо-Охотский (Шелиховский), 17 — Южно-Магаданский (Шестаковский), 18 — Лисянский, 19 — Челомджа-Ямский, 20 — Ланково-Омолонский, 21 — Центрально-Камчатский, 22 — Восточно-Камчатский, 23 — Курильский, 24 — Срединно-Курильский, 25 — Лимурчанский, 26 — Ульбанский (Тугурский), 27 — Южно-Шантарский, 28 — Восточно-Сахалинский, 29 — Южно-Дерюгинский (Мынгинский); 2 — восточная граница Хоккайдо-Сахалинского офиолитового пояса; 3 — аномалии ∆ T , соответствующие крупным массивам Хоккайдо-Сахалинского офиолитового пояса: I — Шмидтовская, II — Центрально-Сахалинская, III — Камуикотан-Сусунайская

1 — mantle-crust faults: 1 — West Okhotsky, 2 — Sredinno-Sakhalinsky, 3 — Hokkaido-Sakhalinsky, 4 — Central Sakhalinsky, 5 — West Sakhalinsky, 6 — Pribrezhny, 7 — Pogranichny (Bogatinsky), 8 — Kashevarovsky, 9 — East Deryuginsky, 10 — Okeanologichesky, 11 — Akademichesky, 12 — South Okhotsky, 13 — Krutogorovsky, 14 — Ichinsky, 15 — Omgono-Palansky, 16 — North Okhotsky (Shelikhovsky), 17 — South Magadansky (Shestakovsky), 18 — Lisyansky, 19 — Chelomdzha-Yamsky, 20 — Lankovo-Omolonsky, 21 — Central Kamchatsky, 22 — East Kamchatsky, 23 — Kuril’sky, 24 — Sredinno-Kuril’sky, 25 — Limurchansky, 26 — Ul’bansky (Tugursky), 27 — South Shantarsky, 28 — East Sakhalinsky, 29 — South Deryuginsky (Mynginsky); 2 — eastern boundary of the Hokkaido-Sakhalinsky ophiolite belt; 3 — ∆ T anomalies corresponding to the large massifs of the Hokkaido-Sakhalinsky ophiolite belt: I — Schmidtovsky, II — Central Sakhalinsky, III — Kamuikotan-Susunaisky

Западно-Камчатская дренажная система — результат сдвигового раскрытия литосферы в зонах действия сверхглубоких Крутогоровского, Ичинского и Омгоно-Паланского [16] коромантийных разломов. Наиболее крупные грабены ((300–350) × (40–60) км) с глубиной кайнозойского раскрытия 6–8,5 км образуют сеть присдвиговых структур растяжения северо-северо-западного и субмеридионального направлений, дискордантных к субширотному Ше-лиховскому трогу (см. рис. 7) [9]. Интенсивная энергетика флюидопотоков в зонах раскрытия литосферы, главным образом в пределах кайнозойского пространства, обеспечивает высокий УВ-потенциал соответствующих системе Шелиховского, Шели-ховско-Ичинского, Колпаковского, Воямпольского суббассейнов, составляющих Западно-Камчатский нефтегазоносный бассейн, и формирование значительного числа инверсионных ловушек нефти и газа. Геолого-разведочные буровые работы на нефть и газ, проведенные в основном на суше п-ова Камчатка, на периферии крупных грабенов — очагов нефтега-зообразования, расположенных на шельфе, выявили лишь небольшие газовые месторождения. Бурение двух разведочных скважин на шельфе не дало положительных результатов: скв. Западно-Сухановская не выявила поровых коллекторов; скв. Первоочередная не была испытана, хотя признаки УВ-насыщения при бурении были обнаружены. Освоение Западно-Камчатского бассейна целесообразно: а) в Колпаковском суббассейне — картирование сейсморазведкой 3D благоприятных резервуаров в присдвиговой зоне к западу от Крутогоровского разлома на глубинах моря более 100 м; б) в Шелиховско-Ичинском суббассейне — из числа присдвиговых инверсионных поднятий к первоочередным относятся Крутогоровская и Калаваямская [17]; при детальных сейсмоработах 3D возможно выявление более оптимальных резервуаров; в) в Воямпольском суббассейне и Шелиховском троге — детальные сейсмоработы для поисков и изучения оптимальных резервуаров в зонах развития седиментационных потоков палеоречной артерии Палеопенжины. Основу Тинровской дренажной системы образует сеть субширотных позднемезо-зой-кайнозойских грабенов с глубиной раскрытия до 6,5–9,5 км. Тинровский клинораздвиг изучен рекогносцировочной сейсморазведкой, его нефтегазовый потенциал пока не оценен.

В целом Северо-Охотоморская эндодренажная суперсистема — региональный нефтегазогеологический объект (нефтегазоносная субпровинция), в пределах которого проведен весьма скромный для его масштабов объем буровых работ. Опыт изучения крупнейших нефтегазоносных бассейнов (Пер-родон А., 1994) свидетельствует, что для выявления присущих им закономерностей формирования и размещения залежей нефти и газа необходимы значительные затраты и время. Современные технологии геолого-разведочных работ на нефть и газ позволяют существенно сократить временные и материальные усилия. Эффективное освоение суперсистемы потребует в первую очередь локализации и изучения объектов с благоприятными для нефтегазонакопления резервуарами.

Центрально-Охотская эндодренажная система соответствует палеотафрогену, развитому в пределах одноименного коромантийного блока [9, 10], и образована в результате сдвигово-раздвиговых процессов спрединговой природы в зонах Кашеваров-ского, Восточно-Дерюгинского, Океанологического, Академического и Южно-Охотского коромантийных разломов с формированием узких (20–40 км) и неглубоких (до 2,5–3,5 км) субширотных грабенов. Часть из них образует два крупных грабена (прогиба): Лебедя (220 × 510 км) и Шмидтовский (540 × 110 км), разделенных Атласовским поднятием (см. рис. 2). Южный сегмент системы характеризуется интенсивным насыщением позднемезозойскими вулканитами известково-щелочной серии [18], изученными при масштабном драгировании дня моря на докай-нозойских выступах [19, вкладка]. Из-за мелкоблочной раздробленности и сравнительно неглубокого раскрытия Центрально-Охотской энодренажной системы ее нефтегазовый потенциал, по-видимому,

° b

ё с^ с'5 ~

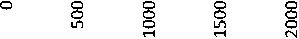

Рис. 2. Комплексный геолого-геофизический разрез верхней части литосферы по геотраверсу 1-ОМ (по [11])

Fig. 2. Composite geological and geophysical section of the upper lithosphere along 1-ОМ geotraverse (according to [11])

wovsod

ППМЗШОХО-ОНЖСН wovsod ппюаьптзроя\/ wovsod ппюаьпг

-отноаяо

WOLfEOd nn»DHmoidaV -OHhOWDOQ

WOVEOd nn»aod -оэатои ппяанпгахоз -ортяяох

WOVEDd , nnHD^ndAH

b

WOUEDd

си

Е

~ ы

$Е

OIL AND GAS POTENTIAL AND GEOLOGICAL EXPLORATION RESULTS

Рис. 3. Геодинамическая интерпретация (Харахинов В.В., 2010) магнитотомографического разреза — распределения параметров магнитного поля (Атаков А.И., Гололобов Ю.Н., 2006) по линии Татарский пролив — о-в Сахалин — Охотское море Fig. 3. Geodynamic interpretation (Kharakhinov V.V., 2010) of magnetic tomography section — distribution of magnetic field parameters (Atakov A.I., Gololobov Yu.N., 2006) along the line “Gulf of Tartary — Sakhalin Island — Sea of Okhotsk”

Рис. 4. Результаты региональной томографической инверсии и их интерпретация, Охотоморский регион (по [12]) Fig. 4. Results of regional tomographic inversion and their interpretation, the Sea of Okhotsk region (according to [12])

На схемах слэба даны примерные оценки его толщины и скорости в указанном сечении

@1@2 I Т 3 □4 □5

Аномалии скорости P -волн, %

-3 -2,4 -1,8 -1,2 -0,6 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3

1 — растяжение; 2 — сжатие; 3 — положение желоба; 4 — слэб; 5 — более прочная верхняя часть слэба; 6 — проекции гипоцентров землетрясений

1 — tension; 2 — compression; 3 — position of trench; 4 — slab; 5 — stronger upper part of the slab; 6 — earthquake hypocentres связан в основном с освоением блоковых форм прогиба Лебедя, грабены которого частично раскрыты до глубин 5,5 км и обладают, возможно, судя по сейсмоданным (рис. 9) [9], благоприятными для нефтегазо-накопления резервуарами.

Курильская (Курило-Камчатская) эндодре-нажная мегасистема, соответствующая одноименному геоблоку, является одной из самых «горячих точек» планеты; нефтегазовый потенциал в ее пределах можно прогнозировать лишь в «окнах» с холодной дегазацией недр: Голыгинский, Срединно-Курильский, ДМНГ прогибы и северный борт Южно-Охотской котловины.

Циркумсахалинская эндодренажная суперсистема состоит из Хоккайдо-Сахалинской, Западно-Охотской и Татарской систем (см. рис. 2) [9]. «Становым» хребтом суперсистемы является Хок-кайдо-Сахалинская система , сформировавшаяся

Рис. 5. Разломно-флюидные системы тектоносферы о-ва Сахалин по данным магнитотеллурического зондирования (по [13])

Fig. 5. Fault-fluid systems of tectonosphere of the Sakhalin Island according to magnetotelluric sounding (according to [13])

А 0

Н , км

о-в Сахалин

Сахалинская

СГФРС

ЛИТОСФЕРА

АСТЕНОСФЕРА

Стандартный геоэлектрический

разрез

Б

142о

ш 16

] 12

Геоэлектрические комплексы ( 1 – 10 ): 1 — нормально-осадочные породы (ρ = 5–15 Ом · м), 2 — проводящие образования нижней части земной коры (ρ = 10–20 Ом · м), 3 — электропроводящие образования астеносферы (ρ = 5–15 Ом · м), 4 — высокоомные образования промежуточного вулканогенно-осадочного слоя в разрезе северо-западного Сахалина, 5 — анизотропно-проводящие (трещиноватые) комплексы пород (ρх = 5–10 Ом · м, ρу >100 Ом · м), 6 — область, соответствующая СГФРС, 7 — относительно высоко-

омные образования подкоровой литосферы и земной коры (ρ = 1000– 2000 Ом · м), 8 — высокоомные образования в литосфере и астеносфере (ρ = 1000–5000 Ом · м), 9 — подкоровый литосферный слой, 10 — литосферные флюидонасыщенные электропроводящие разломы (ρ = 2–10 Ом · м); геоэлектрические границы ( 11 – 16 ): 11 — подошва изотропно-проводящих осадочных образований, 12 — подошва вулканогенных пород, 13 — подошва анизотропно-проводящих (трещинных) пород осадочной толщи и верхней части фундамента, 14 — поверхности Мохоровичича, 15 — между подкоровым и надатмосферным слоями литосферы, 16 — предполагаемые каналы поступления магматических расплавов; 17 — Центрально-Сахалинский сверхглубинный разлом в астеносфере; 18 — флюидонасыщенные электропроводящие разломы в литосфере: 1 — Пильтунский, 2 — Ныйский, 3 — Лунский, 4 — Пограничный; 19 — система электропроводящих тел центрального типа: а — Амурская, б — Западно-Сахалинская; 20 — прочие разломы; 21 — направление потока флюидов мантийного происхождения (Н2, CO, CО2, CH4, H2O); 22 — месторождения нефти и газа

Geoelectric complexes ( 1 – 10 ): 1 — normal sedimentary rocks (ρ = 5–15 Ohm · m), 2 — conductive formations in the basal part of the Earth’s crust (ρ = 10–20 Ohm · m), 3 — electrically-conductive formations in asthenosphere (ρ = 5–15 Ohm · m), 4 — high-resistivity formations in the intermediate igneous-sedimentary layer of the north-western Sakhalin section, 5 — anisotropic conductive (fractured) rock series (ρх = 5–10 Ohm · m, ρу >100 Ohm · m), 6 — area corresponding to ultra deep faulted fluid system, 7 — relatively high-resistivity formations in subcrustal lithosphere and Earth’s crust (ρ = 1000–2000 Ohm · m), 8 — high-resistivity formations in lithosphere and asthenosphere (ρ = 1000– 5000 Ohm · m), 9 — subcrustal lithosphere layer, 10 — lithosphere fluid-saturated electrically-conductive faults (ρ = 2–10 Ohm · m); geoelectric boundaries ( 11 – 16 ): 11 — bottom of isotropic conductive sedimentary formations, 12 — bottom of volcanogenic rocks, 13 — bottom of anisotropic conductive (fractured) rocks in sedimentary series and upper part of the Basement, 14 — Moho boundary, 15 — between the subcrustal and exoatmospheric layers of lithosphere, 16 — the expected channels of magmatic melt supply; 17 — Central Sakhalinsky ultra-deep fault in asthenosphere; 18 — fluid-saturated electrically-conductive faults in lithosphere: 1 — Pil’tunsky, 2 — Nyisky, 3 — Lunsky, 4 — Pogranichny; 19 — system of central-type electrically-conductive bodies: а — Amursky, б — West Sakhalinsky; 20 — other faults; 21 — direction of fluid flow having mantle origin (Н2, CO, CО 2 , CH 4 , H 2 O); 22 — oil and gas fields

в зоне сдвигового взаимодействия Амурской и Охотоморской литосферных плит [10] в виде крупнейшего низкоскоростного (по сейсмотомографическим данным), прослеживающегося до глубины 220 км (см. рис. 4) разуплотненного фрагмента тектоносферы региона. Система сближенных коромантийных сдвигов определяет характер рифтогенного раскрытия литосферы и образует две крупнейшие «зоны зияния»: Западно-Сахалинскую и Восточно-Сахалинскую сутурные зоны.

В пределах Западно-Сахалинского палеотрога (1630 × (20–50) км), ограниченного Западно-Сахалинским (с запада) и Центрально-Сахалинским (с востока) глубинными сдвигами, формируется (более 10,5 км) позднемезозой-кайнозойская осадочная толща, сопровождавшаяся в эпохи интенсивного растяжения внедрением интрузивных силлов и даек эоцен-олигоценовых (40–27 млн лет) долеритов, габ-бродиоритов, базальтов, андезитобазальтов и форми- рованием плиоценовых вулканических центров [20]. В конце плиоцена в ходе интенсивной флюидной дегазации недр на месте трога формируется крупнейшее инверсионное поднятие Западно-Сахалинских гор. Численное моделирование магнитотеллурического поля о-ва Сахалин [13] в пределах Западно-Сахалинской сутурной зоны обособило сверхглубинную флюидно-разломную систему (СГФРС) (см. рис. 5), уходящую в астеносферу. Ранее по данным магнитотеллурического зондирования на о-ве Сахалин были закартированы две крупные линейно вытянутые аномалии проводимости в земной коре на глубине 10–15 км: Западно- и Восточно-Сахалинские (Альперович И.М. и др., 1979), что позволило В.Н. Николаевскому (1996) связать их с крупными глубинными флюидосодержащими резервуарами — источниками УВ месторождений о-ва Сахалин. В дальнейшем, после переинтерпретации данных магнитотеллурического зондирования [13], их глубины были опре-

Рис. 6. Структурная карта поверхности акустического «фундамента» Западно-Охотской сдвиговой системы и ареал ее влияния (по данным ОАО «Дальморнефтегеофизика», 2007)

Fig. 6. Structural map of the acoustic “basement” surface in the West Okhotsky strike-slip system and area of its impact (according to Dal’morneftegeofizika data, 2007)

Западно-Охотская сдвиговая система

1,5

км

10 0 10 20 км

1 — осадочные бассейны (I — Шантарский, II — Охотско-Кухтуйский (Кашеваровский, Лисянско-го)); 2 — изопахиты осадочных отложений, км; 3 — зона выхода на дно акустического «фундамента»; структурные элементы ( 4 , 5 ): 4 — крупные сдвиги (1 — Западно-Охотский, 2 — Каше-варовский, 3 — Лисянский), 5 — поднятия (1 — Прибрежное, 1а — Энкэнское, 2 — Шантарское, 3 — Прокофьева, 4 — Эйканское, 5 — Камнерское, 6 — Восточно-Шантарское, 7 — СевероСахалинское, 8 — Св. Ионы, 9 — Юровское, 10 — Мареканское, 11 — Бакирское, 12 — Тунгар-ское, 13 — Ушкинское, 14 — Ушаковское, 15 — Южно-Шилкинское, 16 — Самарское, 17 — Восточно-Ионинское, 18 — Лисянского, 19 — Кашеваровское) и прогибы (20 — Аянский, 21 — Олений, 22 — Тукчинский, 23 — Муйский, 24 — Эйканский, 25 — Нансиканский, 26 — Шантарский, 27 — Алдомский, 28 — Юдманский, 29 — Унчанский, 30 — Южно-Ионинский, 31 — Кухтуйский, 32 — Нонгданский, 33 — Охотский, 34 — Мареканский, 35 — Южно-Мареканский, 36 — Тунгар-ский, 37 — Лисянского, 38 — Ейринейский, 39 — Восточно-Кашеваровский, 40 — Южный, 41 — Ушкинский); 6 — крупные разломы; 7 — взбросы; 8 — сбросы; 9 — сдвиги

1 — sedimentary basins (I — Shantarsky, II — Okhotsky-Kukhtuisky (Kashevarovsky, Lisyansky)); 2 — isopachs of sedimentary series, km; 3 — zone of acoustic basement surface exposure at the seafloor; structural elements ( 4 , 5 ): 4 — large strike-slip faults (1 — West Okhotsky, 2 — Kashevarovsky, 3 — Lisyansky), 5 — uplifts (1 — Pribrezhny, 1а — Enkensky, 2 — Shantarsky, 3 — Prokof’eva, 4 — Eikansky, 5 — Kamnersky, 6 — East Shantarsky, 7 — North Sakhalinsky, 8 — St. Jonah, 9 — Yurovsky, 10 — Marekansky, 11 — Bakirsky, 12 — Tungarsky, 13 — Ushkinsky, 14 — Ushakovsky, 15 — South Shilkinsky, 16 — Samarsky, 17 — East Ioninsky, 18 — Lisyansky, 19 — Kashevarovsky) and trouphs (20 — Ayansky, 21 — Oleny, 22 — Tukchinsky, 23 — Muisky, 24 — Eikansky, 25 — Nansikansky, 26 — Shantarsky, 27 — Aldomsky, 28 — Yudmansky, 29 — Unchansky, 30 — South Ioninsky, 31 — Kukhtuisky, 32 — Nongadansky, 33 — Okhotsky, 34 — Marekansky, 35 — South Marekansky, 36 — Tungarsky, 37 — Lisyansky, 38 — Eirineisky, 39 — East -Kashevarovsky, 40 — Southern, 41 — Ushkinsky); 6 — large faults; 7 — reverse faults; 8 — normal faults; 9 — strike-slip faults

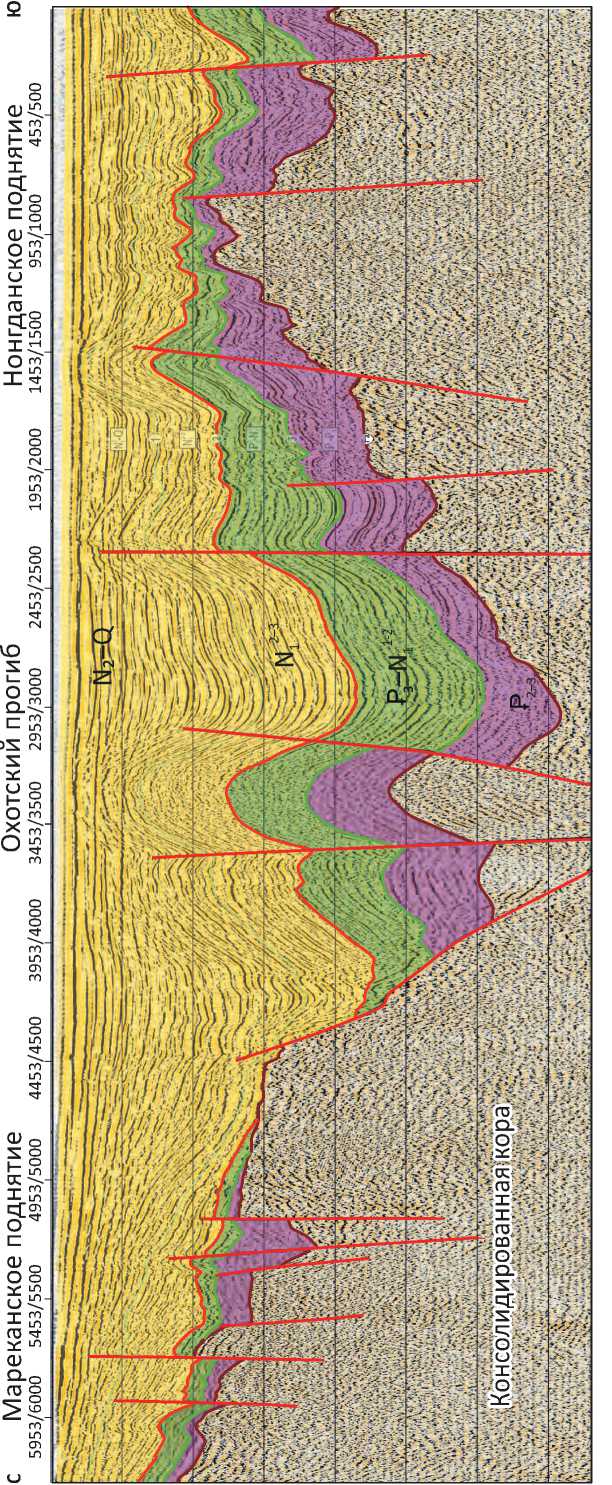

Рис. 7. Меридиональный временной сейсмогеологический разрез по профилю 47 (72/87), Западно-Охотская сдвиговая система, характеристика строения присдвигового Охотского прогиба (А) и положение разреза на карте района работ (B) Fig. 7. Geoseismic meridional section along 47 (72/87) Line, West Okhotsky strike-slip system, characteristics of the Okhotsky pull-apart trough (А) and position of the section on the map of the survey area (B)

Рис. 8. Глубинный сейсмогеологический разрез по профилю SH 0652, Западно-Охотская присдвиговая система, характеристика строения глубоких присдвиговых односторонних грабенов Шантарского бассейна

Fig. 8. Deep geoseismic section along SH 0652 Line, West Okhotsky pull-apart system, structure of the deep pull-apart half grabens in the Shantarsky basin

Шанта

Нансиканский п

й п

ЮЗ 0

СВ

H , м

A

N

C

D

ф

Консолидированная кораAV;

-^ч.- № ^: -Ж; <

’й«»ТС. «:>*Л« •*.;

2 0 2 4 км

делены в 14–22 км. Надо отметить, что гипоцентры сахалинских землетрясений последних лет [21–23] соотносятся с кровлей (~14 км) этих активно функционирующих флюидных скоплений в ходе активизации их дренирования, в том числе в виде сейсмических процессов.

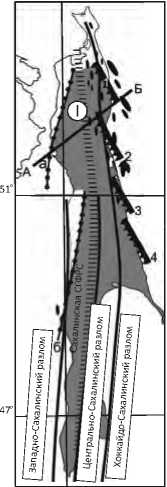

Восточно-Сахалинская сутурная зона (930 × (75– 140) км), образованная системой сближенных Хок-кайдо-Сахалинского (стержневой элемент зоны), Срединно-Сахалинского, Восточно-Сахалинского, Пограничного (Богатинского) коромантийных разломов (глубинных сдвигов), представляет собой наиболее проницаемую и длительно функционирующую геодинамическую «машину» региона. Восточно-Сахалинская сутурная (сдвиговая) зона является частью магистральной Хоккайдо-Сахалинской (название по главному элементу) сдвиговой суперсистемы (см. рис. 4) [10], протянувшейся от Северо-Охотского «шва» (на севере) до южной оконечности о-ва Хоккайдо, образованной тремя крупными сегментами: Западно-Охотским (на севере), Восточно-Сахалинским (в центре) и Камуикотан-Сусунайским (на юге).

К прямым признакам сутурных зон относится присутствие в их пределах серпентинитового меланжа и офиолитовых ассоциаций [8]. Крупномас- штабными исследованиями на о-ве Сахалин ([24, 25] и др.) закартирован пояс серпентинитового меланжа и офиолитовых аллохтонов и автохтоновых тел в Восточно-Сахалинских горах (Центрально-Сахалинский офиолитовый массив), на п-ове Шмидта (Южно-Шмидтовский гипербазитовый массив), Сусунайском хребте (северная часть Камуикотан-Сусунайского офиолитового массива). В аномальном магнитном поле им соответствуют одноименные экстремумы (см. рис. 1), представляющие собой почти вертикальные тела, уходящие корнями до верхней мантии [19, 26]. Современные геохимические и геохронологические исследования [25] офиолитов о-ва Сахалин подтверждают данные об их сутурной природе и юрском возрасте (161,1±11,4 млн лет). Данные о позднемезозойском [27] рифтогенном раскрытии Сахалинских сутурных зон свидетельствуют о длительном функционировании соответствующих им флюидноразломных систем [13].

В кайнозое рифтогенное раскрытие Восточно-Сахалинской зоны определялось главным образом правосдвиговой кинематикой Хоккайдо-Саха-линского глубинного сдвига. В западном (правом) фланге сдвига сеть присдвиговых разломов формировала, судя по данным магнитотеллурической

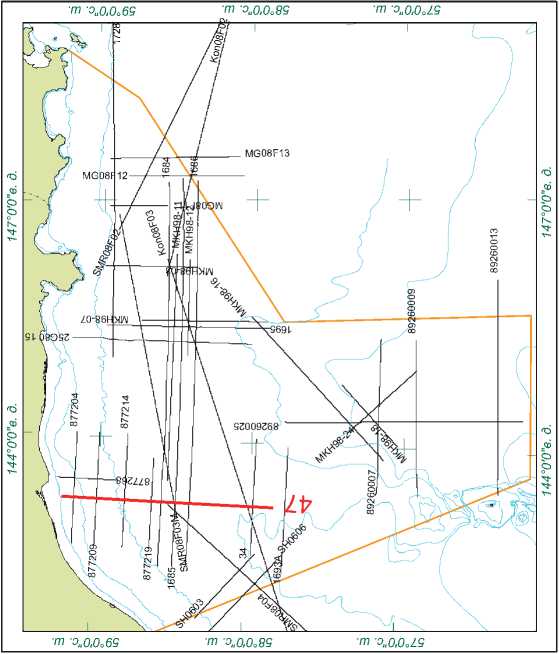

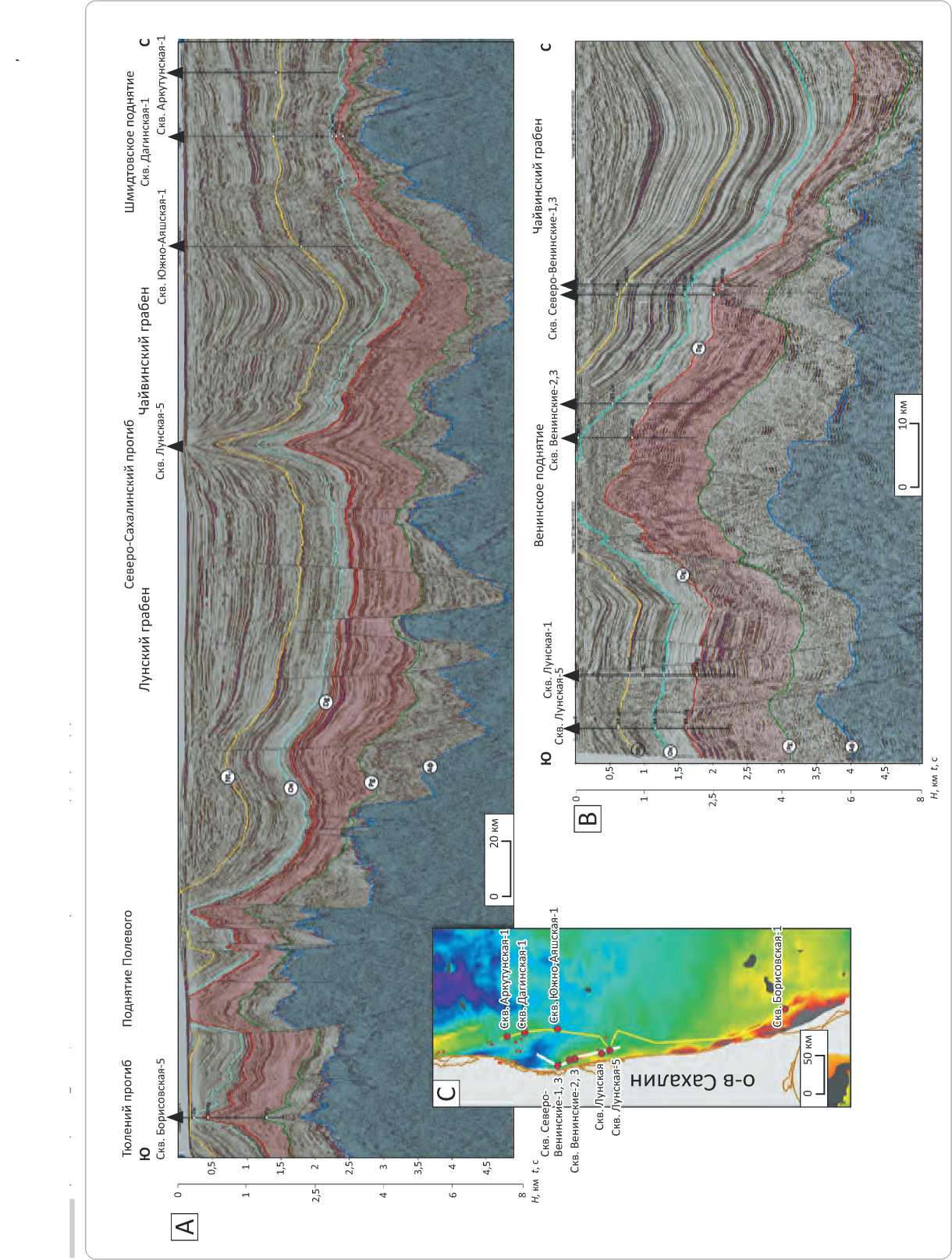

Рис. 9. Временные сейсмогеологические продольные профили Восточно-Сахалинской нефтегазоносной суперзоны (сейсмическая основа ООО «Дальморнефтегеофизика»), образ транстенсионных раннекайнозойских грабенов, разделяющих их поднятий и позднекайнозойских син- и антиформ (A, B) и (С) Fig. 9. Geoseismic time sections along the East Sakhalinsky petroleum superzone (seismic surface built in Dal’morneftegeofizika) and image of Early Cenozoic transtension grabens, uplifts separating them, and Late Cenozoic syn- and antiforms (A, B) and (С)

съемки (Никифоров В.М. и др., 1985), многочисленные проводники флюидопотоков шириной 5–10 км и длиной до 20–50 км, пронизываюших земную кору до глубин 40 км и в большинстве соответствующих УВ-скоплениям, контролируемых транспрессионны-ми инверсионными антиклиналиями и блоковыми формами [28]. В восточном (левом) фланге в тран-стенсионной обстановке формируются крупнейшие троги Северо-Сахалинского прогиба с глубиной раскрытия 8–9 км (рис. 9). Границы Восточно-Сахалинской зоны «зияния» литосферы определяют Срединно-Сахалинский (с запада) и Восточно-Сахалинский (с северо-востока) коромантийные разломы. Юго-восточная граница выделена по ограничению магнитной аномалии (см. рис. 1).

На границе Хоккайдо-Сахалинской и ЗападноОхотской дренажных систем протягивается в субмеридиональном направлении крупная (420 × (20– 40) км) Западно-Дерюгинская зона разуплотнения кайнозойского и, возможно, докайнозойского пространства в виде раскрытых до глубин 7,8–8 км грабенов длиной до 40–80 км. Рифтогенное раскрытие Западно-Охотской системы определено серией зональных сбрососдвигов северо-восточной ориентировки, вдоль которых формируется сеть односторонних грабенов, разделенных межрифтовыми поднятиями (см. рис. 2) [9].

Татарская дренажная система (см. рис. 2) [9], наследующая мезозойскую сутурную зону и характеризующаяся высокой степенью рифтогенного разрушения литосферы [14], сложена двумя крупными односторонними трогами (Северо-Татарским и Исикари) с глубиной раскрытия до 7,5–8 км, развитыми вдоль Западно-Сахалинского коромантийного глубинного сдвига, и крупнейшим Южно-Татарским трогом с глубиной раскрытия до 9 км на субокеанической коре в зоне действия Прибрежного коромантийного разлома.

Нефтегазоносность эндодренажных систем

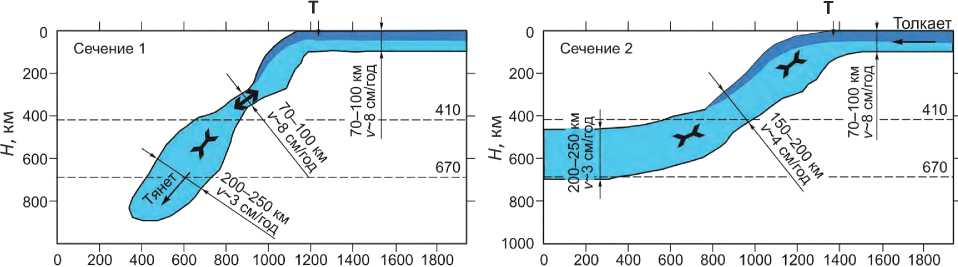

Нефтегазоносность Циркумсахалинской эндо-дренажной системы на данном этапе ее освоения связана главным образом с Восточно-Сахалинской нефтегазоносной суперзоной (мегазоной [10]), обособленной в пределах одноименной сутурной (шовной) зоны. К настоящему времени на северо-востоке нефтегазоносной суперзоны создан крупнейший нефтегазовый промышленный кластер России с годовой добычей (по данным 2019 г.) нефти 19,8 млн т, газа — 31,6 млрд м3, сжиженного газа (в рамках проекта «Сахалин-2») — 11,2 млн т. Основная добыча УВ проведена на северо-восточном шельфе острова; на суше острова — нефти более 1 млн т/год. Ресурсный потенциал северо-восточного сегмента зоны: нефти — 1,8 млрд т, газа — 3,2 трлн м3. Извлекаемые запасы: нефти — 617 млн т, газа — 2,1 трлн м3. В наиболее «раскрытой» (до глубин 8–11 км) части сегмента

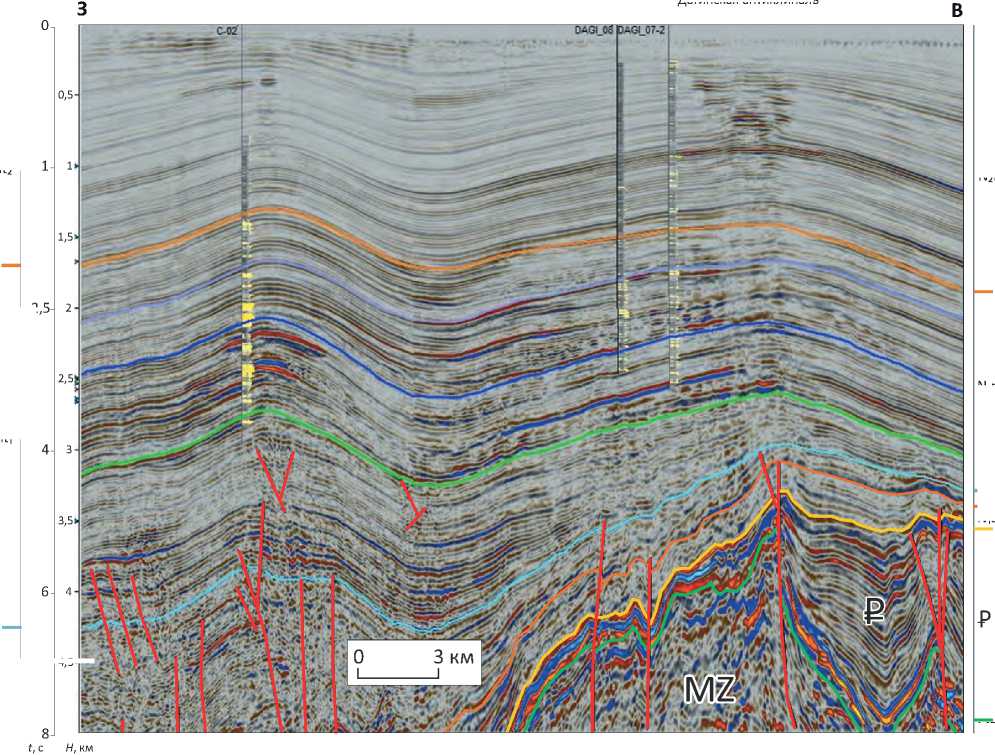

(рис. 10 B) сосредоточены запасы уникальных Чайво, Лунского, Южно-Киринского, крупного Киринского и средних Южно-Лунского, Мынгинского, Венинско-го газовых месторождений, образующих крупнейшую «супертрубу дегазации» (термин, введенный П.Н. Кропоткиным, Б.М. Валяевым [29]), в пределах которой возможно открытие новых газовых скоплений в нижних горизонтах перечисленных месторождений и на не изученных бурением антиклиналях «супертрубы». Дальнейшее развитие нефтегазового потенциала Восточно-Сахалинской суперзоны связано: а) с доразведкой глубоких горизонтов газонефтяных месторождений северо-восточного сегмента суперзоны (Пильтун-Астохского, Аркутун-Дагинско-го) (рис. 11) и разведкой антиклинальных ловушек южной периклинали Шмидтовского поднятия, в пределах которой недавно открыты крупные нефтяные месторождения Нептун и Тритон; б) с освоением центрального и южного сегментов суперзоны, в том числе в трещинных олигоценовых коллекторах Пограничного бассейна, где пока эксплуатируется одно Окружное нефтяное месторождение. Перспективным объектом изучения нефтегазоносности суперзоны являются серпентинитовые массивы, перекрытые кайнозойским чехлом; один из них распространен в южной части Шмидтовского массива в виде протру-зивных тел на глубинах 1,5–3,5 км, которым соответствуют кайнозойские локальные антиформы. Формирование офиолитовых ассоциаций происходило в единой флюидонасыщенной геотермальной системе, что способствовало преобразованию флюидных потоков в их пределах в углеводородные. Эта идея поддерживается многими сахалинскими (Толкачев М.В. и др., 1998) и московскими [30–32] геологами. Возможно, что серпентинитовые УВ явились мощным катализатором нефтегазообразования в кайнозойском чехле Восточно-Сахалинской шовной зоны.

Западно-Охотская дренажная система , геодинамически взаимосвязанная с Восточно-Сахалинской шовной зоной, пока не изучена буровыми работами, но на западной границе системы, в пределах Западно-Дерюгинской зоны разуплотнения земной коры, многолетними газогеохимическими исследованиями [33] изучена целая сеть многочисленных выходов пузырьков газа с высокими концентрациями метана, углекислого газа, водорода и гелия, приуроченных к локальным разломам — вертикальным каналам, частично перекрытым газогидратами. Значительные объемы потоков газа, насыщающих донные осадки, водные массы и атмосферу, могут свидетельствовать о наличии в осадочном чехле дренажной системы крупных скоплений УВ.

Углеводородный потенциал Западно-Сахалинской нефтегазоносной зоны , соответствующей одноименной шовной (сутурной) зоне, значительно разрушен в результате неоген-четвертичной инверсионной флюидно-тектонической активизации.

Рис. 10.

Fig. 10.

Карта нефтегазоносности Восточно-Сахалинской нефтегазоносной суперзоны на основе тектонической карты (A) и схема месторождений нефти и газа (B)

Map of oil and gas occurrence in the East Sakhalin Petroleum Superzone, prepared on the basis of the tectonic map (A) and location map of oil and gas fields (B)

Южные фаны

Восточно-Одоптинская

Шивчибинская

Тритон

Баутинская

Осенгинская

-Осенгинская но-Аяшская

Даехуринская

Восточно-Ульвинская

Южно-Киринское гинское

Пильтун-Астохское

Южно-Лозинская

Лозинская

Омбинская Кайганско-Васюканское-море Удачная нская

i» i

B нская

Монги-Море нское Ныйская

Южно-Аяшская

Южно-Венинская

Киринское

. Южно-Киринская

40 км

Одопту-море

Ново-Венинское

Венинское-2 Ульвинская

Венинское-1 Венин™я

Усл. обозначения к рис. 10

Legend for Fig. 10

1 — прогибы с толщиной осадочных отложений >7 км; 2 — поднятия; 3 — инверсионные поднятия; 4 — район развития турбидитных резервуаров; 5 — граница Восточно-Сахалинской суперзоны; разломы ( 6 , 7 ): 6 — региональные, 7 — зональные и локальные; 8 — крупные сбросы; 9 — крупные взбросы; 10 — сдвиги; 11 — крупные осадочные прогибы (I — Дерюгинский, II — Северо-Сахалинский, III — Пограничный); 12 — крупные разломы (1 — Срединно-Сахалинский, 2 — Хоккайдо-Сахалинский, 3 — Центрально-Сахалинский, 4 — Мынгинский, 5 — Восточно-Сахалинский, 6 — Пограничный, 7 — Восточно-Дерюгинский); месторождения УВ ( 13 – 15 ): 13 — нефтяные, 14 — газоконденсатные, 15 — нефтегазоконденсатные; 16 — перспективные структуры; 17 — контур наиболее раскрытого, преимущественно газоносного, элемента Восточно-Сахалинского суперканала дегазации недр; 18 — выходы мезозойских пород

1 — troughs with sedimentary deposits >7 km thick; 2 — uplifts; 3 — inversion highs; 4 — area of turbidite reservoirs occurrence; 5 — boundary of the East Sakhalinsky superzone; faults ( 6 , 7 ): 6 — regional, 7 — zonal and local; 8 — large normal faults; 9 — large reverse faults; 10 — strike-slip faults; 11 — large sedimentary troughs (I — Deryuginsky, II — North Sakhalinsky, III — Pogranichny); 12 — large faults (1 — Sredinno-Sakhalinsky, 2 — Khokkaido-Sakhalinsky, 3 — Central Sakhalinsky, 4 — Mynginsky, 5 — East Sakhalinsky, 6 — Pogranichny, 7 — East Deryuginsky); HC fields ( 13 – 15 ): 13 — oil, 14 — gas condensate, 15 — oil and gas condensate; 16 — promising structures; 17 — outline of the most open mainly gasbearing element of the East Sakhalinsky superchannel of subsurface degassing; 18 — outcrops of Mesozoic rocks

Рис. 11. Глубинный сейсмогеологический разрез по профилю SH 0652, Западно-Охотская присдвиговая система, характеристика строения глубоких присдвиговых односторонних грабенов Шантарского бассейна

Fig. 11. Deep geoseismic section along SH 0652 Line, West Okhotsky pull-apart system, structure of the deep pull-apart half grabens in the Shantarsky basin

Месторождение Чайво

Аркутун-Дагинское месторождение Дагинская антиклиналь

M2nt2

Ninti

Niok

2,5

4,5

MZ

M2nt2

Ninti

Niok Nidg

Частично он сохранился: а) в юго-западном сегменте зоны в эоценовых ловушках, перекрытых такара-дайским флюидоупором, в виде открытого в 2007 г. нефтяного Георгиевского месторождения с извлекаемыми ресурсами нефти категории С3 66 млн т, многочисленных проявлений высокопарафинистой (от 38,8 до 48,8 %) нефти, выявленных при нефтепоисковых работах 1970–1980-х гг. (Тютрин И.Н. и др., 1990) и мелкого газового месторождения (поле Шахты Углегорская) в неогеновом комплексе; б) на Се- верном Сахалине в 1960-х гг. были открыты мелкие газонефтяные Лангрыйское и Березовское месторождения в олигоцен-раннемиоценовом комплексе. В прилегающих к Центрально-Сахалинскому глубинному сдвигу с востока присдвиговых ловушках Южно-Сахалинского и Северо-Сахалинского бассейнов были выявлены: в первом случае — сеть мелких газовых месторождений в позднемиоцен-плиоценовом комплексе; во втором — средние многопластовое Узловое и Астрахановское газоконденсатные месторождения в ранне-среднемиоценовом комплексе. Дальнейшее освоение Западно-Сахалинской нефтегазоносной зоны связано: а) с разведкой крупного (протяженностью более 50 км) эоценового многокупольного поднятия, в пределах которого открыто Георгиевское месторождение; б) с выявлением на основе современных нефтепоисковых технологий масштабов распространения и локализации эоценовых высокопарафинистых нефтяных скоплений — сырья для нефтехимической отрасли; в) с поиском залежей нефти и газа в верхнемеловых отложениях юго-запада о-ва Сахалин, в присдвиговых грабенах заливов Терпения и Анива (Южно-Сахалинский бассейн), в эоценовых резервуарах севера зоны [34].

Региональный образ [28, 35] нефтегазоносности Татарской дренажной системы , ее значительная «раскрытость» для флюидных потоков [9, 14], наличие прямых признаков нафтидов: открытие в 1985 г. в зоне действия Прибрежного коромантийного разлома Изыльметьевского газового месторождения; картирование многочисленных активных газопроявлений и газогидратных участков газогеохимическими исследованиями в Южно-Татарском суббассейне (Шакиров Р.Б., 2015); ведущаяся разработка более 10 мелких и средних нефтегазовых месторождений в японской части прогиба Исикари — все эти сведения свидетельствуют о высоком УВ-потенциале системы. Но, как показывает опыт неэффективного бурения 12 поисковых скважин в 1980-х гг. в пределах Татарских суббасейнов, для оптимальных поисков залежей нефти и газа необходимо формирование на основе современных нефтегазопоисковых технологий детального образа резервуарных условий нефтегазоносности суббасейнов системы.

Выводы

-

1. Эндодренажные системы Охотоморского региона формируются в результате рифтогенного раскрытия литосферы в зонах коромантийных разломов (глубинных сдвигов). «Точками роста» систем служат узкие «стволоподобные» основания глубинных разломных зон, по мере роста расширявшихся в верхних горизонтах литосферы, а в кайнозойском осадочном

-

2. Масштабная нефтегазонасыщенность в Охотоморском регионе выявлена в Восточно-Сахалинской нефтегазоносной суперзоне, соответствующей одноименной эндодренажной шовной (сутурной) зоне длительного развития, обладающей наиболее значительными флюидопроводящими и энергетическими возможностями для синергетического нефтегазообразующего воздействия на кайнозойские осадочные и, возможно, мезозойские серпентинитовые пространства. «Наследственная» высокая раскры-тость, присутствие высокоамплитудных инверсионных поднятий и глубочайших (до 10,5 км) грабенов свидетельствуют о громадном энергетическом потенциале Восточно-Сахалинской эндодренажной зоны. Правосдвиговая кинематика Хоккайдо-Саха-линского глубинного сдвига определила резко различный образ нефтегазонасыщенности Восточно-Сахалинской нефтегазоносной суперзоны. Правый (западный) фланг сдвиговой зоны содержит многочисленную сеть небольших УВ-скоплений о-ва Сахалин в транспрессионых инверсионных и блоковых ловушках; в левом (восточном) фланге транстенси-онная обстановка наибольшей раскрытости определяет наличие: а) Чайвинской (название по депоцентру раскрытости) мощной «супертрубы дегазации», сформировавшей крупнейший газоносный сегмент зоны, содержащей в инверсионных ловушках три уникальных (Чайвинское, Лунское, Южно-Кирин-ское), одно крупное (Киринское) и несколько средних (Венинское, Южно-Лунское, Мынгинское) преимущественно газовых скоплений с общим объемом запасов 2,1 трлн м3 газа и ресурсной базой в 3,2 трлн м3; б) крупных по размерам инверсионных поднятий, содержащих преимущественно нефтяные скопления (Одопту-море, Пильтун-Астохское, Аркутун-Дагин-ское, Кайгано-Васюканское, Нептун, Тритон) с общим объемом извлекаемых запасов 618 млн т нефти и ресурсной базой 1,8 млрд т нефти.

-

3. Нефтегазоносные и потенциально нефтегазоносные бассейны Охотоморского региона сформированы в результате конструктивной энергетики эн-додренажных систем и по нефтегазогеологическим свойствам во многом аналогичны Восточно-Сахалинской нефтегазоносной суперзоне, что позволяет прогнозировать их высокий УВ-потенциал в первую очередь для Охотско-Кухтуйского, Магаданского, Шантарского, Западно-Камчатского и Татарского бассейнов.

пространстве до 20–70 км в ширину, создавая вдоль глубинных сдвигов, наряду с основными каналами сдвигового раскрытия повышенной проницаемости, сеть присдвиговых каналов — флюидопроводников различного уровня и масштаба проводимости.

Список литературы Эндодренажные системы и нефтегазоносность Охотоморского региона

- Вартанян Г.С. Флюидосфера и эндодренажные системы Земли как ведущие факторы геологической эволюции // Отечественная геология. - 2000. - №6.- С. 14-22.

- Вартанян Г.С. Эндодренажная система Земли и сейсмичность: перспективы мониторинга// Отечественная геология. - 2006.-№1.- С. 41-52.

- Вартанян Г.С. Эндодренаж Земли и глобальная геодинамика // Отечественная геология. - 2010. - №3.- С. 66-75.

- Летников Ф.А. Сверхглубинные флюидные системы Земли и проблемы рудогенеза // Геология рудных месторождений. - 2001. -Т. 43. - №4.- С. 291-307.

- Харахинов В.В. Нефтегазовая геодинамика. - М.: Научный мир, 2019. - 124 с.

- Добрецов Н.Л. Глобальная геодинамическая эволюция Земли и глобальные геодинамические модели // Геология и геофизика. -2010. - Т. 51. - №6.- С. 761-784.

- КогаркоЛ.Н. Геохимия внутримантийного магматизма// Мировой океан. Т. 1. Геология и тектоника океана. Катастрофические явления в океане. - М.: Научный мир. - 2013. - С. 283-309.

- Пучков В.Н. Сутурные зоны // Тектоника и геодинамика континентальной литосферы: мат-лы XXXVI Тектонического совещания. Т. 2.- М.: ГЕОС, 2003. - С. 132-136.

- Харахинов В.В. Геодинамические условия формирования осадочных (нефтегазоносных и потенциально нефтегазоносных) систем Охотоморского региона // Геология нефти и газа. - 2020. - №1.- С. 81-99. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-1-81-99.

- Харахинов В.В. Геодинамические условия нефтегазоносности Охотоморского региона // Геология нефти и газа. - 2015. - №2.-С. 25-39.

- Сакулина Т.С., Каленич А.П., Атаков А.Н., Тихонова Н.М., Крупнова Н.А., Пыжьянова Т.М. Геологическая модель Охотоморского региона по данным опорных профилей 1-ОМ и 2ДВ-М // Разведка и охрана недр. - 2011. - № 10. - С. 11-17.

- Кулаков И.Ю., Добрецов Н.Л., Бушенкова Н.А., Яковлев А.В. Форма слэбов в зонах субдукции под Курило-Камчатской и Алеутской дугами по данным региональной сейсмотомографии // Геология и геофизика. - 2011. - Т. 52. - №6.- С. 830-851.

- Никифоров В.М., Шкабарня Г.Н., Жуковин А.Ю., Каплун В.Б., Пальшин Н.А., Варенцов И.М., До Х.К., Фунг В.Ф., Хоанг В.В., Старшинский С.С. Системы вертикальных нарушений геоэлектрического разреза тектоносферы в нефтегазоносных областях Сахалина (Россия) и Тонкинского залива (Вьетнам) по данным МТЗ // Тихоокеанская геология. - 2016. - Т. 35. - №6.- С. 3-15.

- Туезов И.К. Геотермическая структура литосферы и астеносферы Азиатско-Тихоокеанской зоны сочленения и прилегающих частей Азии и Тихого океана. — Владивосток: ДВО АН СССР, 2002. - 148 с.

- GorbatovA., Widiyantoro S., Fukao Y., Gordeev E. Signature of remnant slabs in the North Pacific from tomography// Geophysical Journal International. - 2000. - Т. 142. - С. 27-36.

- Леднева Г.В., Носова А.А., Соловьев А.В. «Известково-щелочной магматизм» хребта Омгон: свидетельство растяжения Западно-Камчатского сегмента Евразийского континента в раннем палеоцене // Петрология. - 2006. - Т. 14. - №2.- С. 154-186.

- Харахинов В.В., Астафьев Д.А., Калита М.А., Корчагин О.А., Игнатова В.А., Наумова Л.А. Возможности открытия новых месторождений углеводородов на шельфе Сахалина и Западной Камчатки // Вести газовой науки. - 2015. - Т. 22. - № 2. - C. 21-35.

- Емельянова Т.А. Вулканизм Охотского моря. - Владивосток: Дальнаука, 2004. - 144 с.

- Харахинов В.В., Туезов И.К., Бабошина В.А., Терещенков А.А., Сальников Б.А., Шаинян С.Х., Бпанещников В.Д., Маслов А.А. Структура и динамика литосферы и астеносферы Охотоморского региона. - М.: Национальный геофизический комитет РАН, 1996.- 335 с.

- Рождественский В.С. Активный рифтинг в Японском и Охотском морях и тектоническая эволюция зоны Центрально-Сахалинского разлома в кайнозое // Тихоокеанская геология. - 2008. - Т. 27. - №1.- С. 17-28.

- Арефьев С.С., Рогожин Е.А., Аптекман Ж.Я., Быкова В.В., Дорбат К. Глубинная структура и томографическое изображение очагов зон сильных землетрясений // Физика Земли. - 2006. - № 10. - С. 65-80. DOI: 10.1134/S1069351306100090.

- Коновалов А.В., Патрикеев В.Н., Сафонов Д.А., Нагорных Т.В., Семенова Е.П., Степнов А.А. Пильтунское землетрясение 12 июня 2008 г. (Mw= 5,6) и современная сейсмичность в районе нефтегазовых месторождений северо-восточного шельфа о. Сахалин// Тихоокеанская геология. - 2015. - Т. 34. - №1.- С. 60-70. DOI: 10.1134/S1819714015010030.

- Коновалов А.В., Нагорных Т.В., Сафонов Д.А., Ломтев В.Л. Невельское землетрясение 2 августа 2007 г. и сейсмическая обстановка на юго-западной окраине Сахалина// Тихоокеанская геология.- 2015.- Т.34.- №6.- С.57-73. DOI: 10.1134/ S1819714015060056.

- Степашко А.А., Леснов Ф.И. Фрагменты океанической и континентальной мантии в офиолитах обрамления Северо-Западной Пацифики: состав, возраст и генезис перидотитов Сахалин// Океанология. - 2018.- Т.58.- №3.- С.488-500. DOI: 10.1134/ S0001437018030189.

- Аленичева А.А., Юрченко Ю.Ю.,Зубова Т.Н., Ковтунович П.Ю., Белякова А.А. Новые геохронологические данные и геохимические особенности офиолитовой ассоциации Юго-Восточного Сахалина // Геологические процессы в обстановках субдукции, коллизии и скольжения литосферных плит. Труды IV Всероссийской научной конференции с международным участием. - Владивосток: ДВГИ ДВО РАН, 2018. - С. 145-148.

- Корнев О.С. Геомагнитные образования в фундаменте Охотоморской плиты // Тихоокеанская геология. - 1990. - №2.- С. 33-42.

- Гранник В.М. Восточно-Сахалинская островодужная система Охотоморского региона // Литосфера. - 2013. - №1.- С. 36-51.

- Харахинов В.В. Нефтегазовая геология Сахалинского региона. - М.: Научный мир, 2010. - 276 с.

- Валяев Б.М. Углеводородная дегазация Земли, геотектоника и происхождение нефти и газа// Дегазация Земли и генезис нефтегазовых месторождений (к 100-летию со дня рождения П.Н. Кропоткина). - М.: ГЕОС, 2011. - С. 10-32.

- Юркова Р.М. Мантийно-коровая серпентинизация ультрабазитов как источник углеводородных флюидов // Фундаментальный базис новых технологий нефтяной и газовой промышленности. - М.: ГЕОС, 2002. - С. 56-67.

- РазницынЮ.Н., Савельева Г.Н., Федонкин М.А. Углеводородный потенциал палео- и современных надсубдукционных областей: тектонический, геодинамический, минералого-геохимический и биохимический аспекты// Тихоокеанская геология.-2018. - Т. 37. - №2.- С. 3-16.

- Черепанов В.В., Рыбальченко В.В., Гогоненков Г.Н. Мезозойский фундамент— перспективное направление поисков углеводородов на шельфе Сахалина // Геология нефти и газа. - 2013. - №6.- С. 42-53.

- Обжиров А.И., Емельянова Т.А., Телегин Ю.Н., Шакиров Р.Б. Эволюция газовыделений в Охотском море как следствие мел-кайнозойской тектоно-магматической активности в Охотоморском регионе// Тихоокеанская геология. - 2020.- Т.39.- №2.-С. 66-78. DOI: 10.30911/0207-4028-2020-39-2-66-78.

- Лопатнев Ю.В., Коблов Э.Г., Харахинов В.В., Булатов М.Г. Перспективы нефтегазоносности Амур-Лиманского тектонического района // Геология нефти и газа. - 2002. - №5.- С. 8-14.

- Жаров А.Э., Кириллова Г.Л., МаргулисЛ.С., Чуйко Л.С., Куделькин В.В., Варнавский В.Г., Гагаев В.Н. Геология, геодинамика и перспективы нефтегазоносности осадочных бассейнов Татарского пролива. - Владивосток: ДВО РАН, 2004. - 220 с.