Эндогенная и временная изменчивость числа смоляных каналов в хвое деревьев сосны обыкновенной

Автор: Видякин Анатолий Иванович, Лебедев Алексей Геннадьевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Наземные экосистемы

Статья в выпуске: 3-1 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучена эндогенная и временная изменчивость числа смоляных каналов и их аллометрических индексов в хвое деревьев сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.). Установлены уровни изменчивости этих признаков. Показано, что аллометрические индексы по сравнению с числом смоляных каналов наиболее стабильны во времени.

Сосна обыкновенная, хвоя, смоляные каналы, аллометрические индексы, изменчивость

Короткий адрес: https://sciup.org/148201783

IDR: 148201783 | УДК: 574:574.2:582.475.4

Текст научной статьи Эндогенная и временная изменчивость числа смоляных каналов в хвое деревьев сосны обыкновенной

Д альнейший прогресс в области микроэволю-ционного учения и эволюционно-генетической систематики древесных растений, а также разработка стратегии длительной эксплуатации и воспроизводства лесов возможны только при условии познания закономерностей формирования и организации популяционно-хорологической структуры вида.

За последние годы эта проблема наиболее успешно решается для сосны обыкновенной ( Pinus sylvestris L.) на основе разработанной системы методов выделения и географического анализа специфики изменчивости комплекса высокона-следуемых признаков генеративных органов [1]. Этими признаками-маркерами популяционноиерархической структуры вида являются фены и индексы шишек, семян, семенных крылышек, а также число семядолей [2, 3, 4, 5]. В результате феногеографических исследований, проведённых на востоке европейской части России, выявлены факторы и особенности формирования, организация популяционно-хорологической структуры P. sylvestris , а также составлены картосхемы расположения локальных популяций и их групп [1,6].

Основным объектом феногеографических исследований являются шишки, которые собираются со срубленных деревьев в насаждениях сосны, находящихся в точках пересечения субмеридиональных и широтных трансект, расположенных на расстоянии 100-150 км. При наличии урожая и действующих лесосек за осенне-зимний период (ноябрь-март) можно собрать шишки на большой части ареала вида. Однако, имеется ряд неблагоприятных факторов, значительно замедляющих выполнение этой работы. К ним относятся: 1) периодичность семеношения сосны, составляющая в зависимости от природной зоны 2-4 года; 2) непродолжительность периода возможной заготов-

ки шишек (около пяти месяцев); 3) отсутствие действующих лесосек в пунктах заготовки шишек.

Эти ограничения полностью устраняются при использовании в феногеографических исследованиях признаков-маркеров вегетативных органов P.sylvestris. Эти маркеры должны отличаться, прежде всего, высокой наследуемостью, простотой идентификации (качественные признаки) или количественной оценки.

Считается, что большинство признаков вегетативных органов сосны обыкновенной, по сравнению с генеративными, характеризуется более высокой эндогенной, временной, экологической изменчивостью и поэтому они обладают слабой информативностью в популяционных исследованиях и систематике [7, 8]. Одним из признаков этой группы, который наиболее часто и успешно применялся исследователями при изучении внутривидовой изменчивости, популяционной дифференциации и систематике P. sylvestris , является число смоляных каналов в хвое дерева [7, 8, 9, 10]. Однако, специальные исследования по изучению изменчивости числа смоляных каналов в кроне дерева, по годам формирования хвои, в результате которых возможна косвенная оценка степени наследуемости признака [1, 5], не проводились. В литературе нет также сведений о возможности индексной оценки признака. По аналогии с индексами генеративной сферы [1-3], относительные показатели числа смоляных каналов в феногеографических исследованиях вида могут оказаться эффективными.

На основании изложенного целью наших исследований является изучение эндогенной и временной изменчивости числа смоляных каналов в хвое деревьев сосны обыкновенной, оценка степени возможной информативности данного признака и вычисленных на его основе относительных показателей (индексов) в феногеографических исследованиях вида P. sylvestris .

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ

В Быстрицком лесничестве Оричевского лесхоза Кировской области было отобрано 10 деревьев сосны обыкновенной естественного происхождения в возрасте 12 лет, растущих на открытой территории на расстоянии 30-35 м от материнского насаждения. В средней части центральных побегов 2009, 2010, 2011, 2012 годов каждого дерева собрано по 50 пар хвоинок. До начала анатомических исследований хвоя хранилась в этиловом спирте.

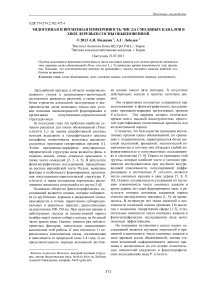

При изучении анатомо-морфологического строения хвои использовались методические рекомендации Л.Ф. Правдина [7] и С.А. Мамаева [8]. Для этого из каждой пары отбирали одну хвоинку. В средней части каждой хвоинки делали поперечный срез, на котором с помощью микроскопа МБС-1 определяли количество смоляных каналов с плоской и выпуклой стороны, их расположение (периферическое, паренхимное), измеряли ширину (ℓ) и толщину (h) хвоинки.

Рис. Схема измерений поперечного среза хвои сосны обыкновенной

Полученные данные по каждому количественному признаку обработаны статистически с помощью компьютерной программы Еxcel. В ре- зультате этого по четырём выборкам хвои (2009, 2010, 2011, 2012 гг.) каждого дерева были получены средние значения (М±m) и коэффициенты изменчивости(CV %): 1) общего числа смоляных каналов на срезе (N1); 2) числа смоляных каналов с выпуклой стороны хвоинки (N2); 3) ширины (ℓ) и толщины (h) хвоинки. Для каждой выборки хвои разных лет формирования вычислены четыре индекса числа смоляных каналов (ИЧСК): N1/ ℓ; N1/ ℓ + 2h; N2/ ℓ; N2/ ℓ + 2h. Применение величины ℓ + 2h в качестве одного из параметров индексной оценки обусловлено тем, что она приблизительно соответствует длине дуги, образующей выпуклую сторону поперечного сечения хвои (рис.), но в отличие от неё легко определяется с помощью мерной шкалы микроскопа. Для оценки уровней изменчивости признаков использована шкала С.А. Мамаева [8].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Исследования показали, что ширина поперечного среза хвои разных лет формирования в пределах кроны дерева варьирует на очень низком уровне (CV < 7%), а высота – на очень низком и низком (CV = 7-12%) (табл.1). Форма поперечного сечения хвои каждого дерева, оцениваемая отношением (индексом) высоты среза к ширине, отмечается большой стабильностью по годам. Например, индекс формы поперечного сечения хвои дерева № 1, сформировавшейся в 2009 г. равен 0,43, 2010г. – 0,41, 2011г. – 0,43. в 2012 г. – 0,42, а дерева № 6 – соответственно 0,44, 0,42, 0,45, 0,42. При этом абсолютные средние значения ширины и толщины ежегодно формирующейся на дереве хвои варьируют в определённых пределах (табл.1), что вероятно обусловлено спецификой погодных условий.

Таблица 1. Изменчивость размеров поперечного сечения хвои 2009-20012 гг. формирования у отдельных деревьев сосны обыкновенной

|

№ дерева |

Пределы изменчивости |

|||

|

ширины сечения хвои |

высоты сечения хвои |

|||

|

М ± m, мм |

CV, % |

М ± m, мм |

CV, % |

|

|

1 |

1,56 ± 0,009 –1,97 ± 0,018 |

4,2-6,6 |

0,67 ± 0,007 – 0,83 ± 0,010 |

4,9-8,6 |

|

2 |

1,71 ±0,014 – 1,93 ± 0,011 |

4,3-5,6 |

0,79 ± 0,005 – 0,88 ± 0,009 |

4,5-6,9 |

|

3 |

1,54 ± 0,008 –1,89 ± 0,008 |

3,8-4,2 |

0,67 ± 0,009 – 0,85 ± 0,009 |

5,0-9,0 |

|

4 |

1,38 ± 0,008 –1,64 ± 0,020 |

4,0-8,4 |

0,62 ± 0,004 – 0,72 ± 0,007 |

4,7-11,3 |

|

5 |

1,53 ± 0,014 –1,66 ± 0,009 |

3,1-6,6 |

0,67 ± 0,007 – 0,70 ± 0,005 |

5,0-9,0 |

|

6 |

1,69 ± 0,016 –1,89 ± 0,010 |

3,8-6,7 |

0,75 ± 0,008 – 0,79 ± 0,006 |

5,7-7,6 |

|

7 |

1,45 ± 0,004 –1,70 ± 0,009 |

2,1-4,4 |

0,61 ± 0,005 – 0,71 ± 0,004 |

4,3-6,6 |

|

8 |

1,61 ± 0,007 –1,88 ± 0,009 |

3,1-5,1 |

0,68 ± 0,006 – 0,84 ± 0,006 |

5,2-6,2 |

|

9 |

1,55 ± 0,009 –1,74 ± 0,010 |

3,8-4,6 |

0,67 ± 0,004 – 0,73 ± 0,006 |

4,2-6,4 |

|

10 |

1,64 ± 0,009 –1,85 ± 0,018 |

3,1-7,0 |

0,69 ± 0,004 – 0,81 ± 0,008 |

4,2-7,4 |

В хвое всех выборок имеются периферические смоляные каналы, прилегающие к гиподерме, и паренхиматические, находящиеся в складчатой паренхиме мезофилла. Смоляные каналы распо- лагаются с выпуклой и плоской стороны хвои. При этом смоляные каналы, находящиеся с выпуклой стороны хвои, являются, в основном, периферическими, а с плоской – паренхиматическими. Наибольшее количество смоляных каналов расположено с выпуклой стороны хвои (табл.2).

Среднее число смоляных каналов в хвое изучаемых выборок изменяется в больших пределах. Например, в хвое 2009г. оно варьирует от 5,0 (дерево № 4) до 10,6 (дерево № 9). Данный признак изменяется также в пределах каждой выборки и по годам формирования хвои (табл. 2).

Эндогенная изменчивость числа каналов, оцениваемая коэффициентом вариации (CV, %), находится в пределах 8-19 %, что по шкале С.А. Мамаева [8] соответствует низкому и среднему уровню (табл. 2).

При этом следует отметить, что число каналов, расположенных с выпуклой стороны хвои, имеет меньшую эндогенную изменчивость, чем общее число их на поперечном срезе хвои. Этот признак варьирует в основном на низком уровне (CV = 712%) и только в редких случаях (например, в отдельных выборках хвои деревьев № 1, 4, 7, 8) – на среднем (CV= 13-20 %) (табл. 2).

Таблица 2. Изменчивость числа смоляных каналов в хвое 2009-2012 гг. формирования у деревьев сосны обыкновенной

|

№ дерева |

Общее количество смоляных каналов (верхняя строка) |

Изменчивость (CV,%) общего количества смоляных каналов (верхняя стр.) |

||||||

|

и в том числе с плоской стороны хвои (нижняя строка) |

и в том числе с плоской стороны хвои (нижняя строка) |

|||||||

|

по годам её формирования |

по годам её формирования |

|||||||

|

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

|

1 |

6,4±0,17 |

7,6±0,09 |

7,7±0,10 |

9,4±0,20 |

18,1 |

8,5 |

8,8 |

14,9 |

|

5,9±0,11 |

6,6±0,09 |

6,7±0,10 |

7,3±0,10 |

13,6 |

9,8 |

10,1 |

9,6 |

|

|

2 |

8,4±0,12 |

8,9±0,11 |

7,8±0,11 |

8,0±0,12 |

10,2 |

9,0 |

10,0 |

10,7 |

|

6,9±0,09 |

7,4±0,08 |

6,6±0,09 |

6,8±0,11 |

9,4 |

7,2 |

10,0 |

11,0 |

|

|

3 |

9,8±0,16 |

11,1±0,21 |

9,2±0,16 |

9,4±0,11 |

11,7 |

13,6 |

12,6 |

8,6 |

|

6,9±0,10 |

7,9±0,12 |

7,1±0,10 |

7,0±0,07 |

10,7 |

11,0 |

10,0 |

6,8 |

|

|

4 |

5,0±0,12 |

4,3±0,09 |

7,1±0,10 |

7,0±0,13 |

16,3 |

15,0 |

9,5 |

13,6 |

|

5,0±0,10 |

4,3±0,09 |

6,3±0,08 |

6,2±0,11 |

14,7 |

15,0 |

9,1 |

12,8 |

|

|

5 |

9,6±0,26 |

10,6±0,24 |

11,7±0,13 |

11,6±0,19 |

19,3 |

16,2 |

8,1 |

11,7 |

|

7,5±0,10 |

7,9±0,14 |

8,3±0,10 |

8,4±0,12 |

9,0 |

12,3 |

8,1 |

9,7 |

|

|

6 |

8,0±0,18 |

8,9±0,20 |

9,3±0,15 |

8,1±0,11 |

16,0 |

15,8 |

11,6 |

9,8 |

|

6,5±0,11 |

7,0±0,12 |

7,0±0,09 |

6,9±0,10 |

11,8 |

12,0 |

8,7 |

10,0 |

|

|

7 |

7,6±0,13 |

7,5±0,13 |

7,3±0,13 |

6,9±0,12 |

12,1 |

12,2 |

13,0 |

12,5 |

|

6,5±0,12 |

6,1±0,11 |

6,3±0,12 |

5,9±0,12 |

12,6 |

13,2 |

13,8 |

14,0 |

|

|

8 |

6,7±0,13 |

8,1±0,07 |

7,6±0,10 |

8,1±0,11 |

13,6 |

6,0 |

9,2 |

9,2 |

|

5,8±0,12 |

7,0±0,06 |

6,7±0,07 |

7,0±0,08 |

14,5 |

6,5 |

7,7 |

8,1 |

|

|

9 |

10,6±0,16 |

10,7±0,15 |

9,0±0,17 |

11,3±0,15 |

10,4 |

9,7 |

13,0 |

9,3 |

|

7,5±0,12 |

7,6±0,09 |

7,5±0,12 |

7,8±0,09 |

10,9 |

8,5 |

11,2 |

8,0 |

|

|

10 |

8,7±0,19 |

8,2±0,17 |

7,1±0,17 |

9,8±0,20 |

15,1 |

14,4 |

16,9 |

14,6 |

|

6,1±0,10 |

6,1±0,09 |

6,0±0,10 |

6,8±0,13 |

11,3 |

9,9 |

11,7 |

13,2 |

|

Таблица 3. Аллометрические индексы числа смоляных каналов в хвое деревьев сосны обыкновенной, сформировавшейся в 2009-2012 гг.

|

№ дерева |

Индексы числа смоляных каналов в хвое разных лет |

|||||||||||||||

|

N 1 / ℓ |

N 1 / ℓ +2 h |

N 2 / ℓ |

N 2 / ℓ + 2 h |

|||||||||||||

|

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

|

|

1 |

4,10 |

4,44 |

4,56 |

4,77 |

2,21 |

2,47 |

2,45 |

2,57 |

3,79 |

3,84 |

3,96 |

3,70 |

2,04 |

2,13 |

2,13 |

1,99 |

|

2 |

4,35 |

4,79 |

4,56 |

4,21 |

2,27 |

2,47 |

2,37 |

2,30 |

3,58 |

3,96 |

3,88 |

3,56 |

1,87 |

2,05 |

2,02 |

1,94 |

|

3 |

5,19 |

5,90 |

5,97 |

5,66 |

2,73 |

3,10 |

3,09 |

3,13 |

3,65 |

4,19 |

4,61 |

4,23 |

1,92 |

2,20 |

2,38 |

2,33 |

|

4 |

3,33 |

3,12 |

4,55 |

4,27 |

1,76 |

1,64 |

2,37 |

2,30 |

3,31 |

3,12 |

4,01 |

3,80 |

1,74 |

1,65 |

2,09 |

2,05 |

|

5 |

6,04 |

6,93 |

7,41 |

6,99 |

3,23 |

3,69 |

3,94 |

3,86 |

4,73 |

5,18 |

5,27 |

5,05 |

2,53 |

2,76 |

2,79 |

2,79 |

|

6 |

4,73 |

4,86 |

5,34 |

4,29 |

2,50 |

2,65 |

2,82 |

2,34 |

3,83 |

3,84 |

4,02 |

3,64 |

2,03 |

2,09 |

2,13 |

1,99 |

|

7 |

4,47 |

4,78 |

4,71 |

4,76 |

2,46 |

2,54 |

2,46 |

2,58 |

3,81 |

3,91 |

4,08 |

4,06 |

2,10 |

2,08 |

2,13 |

2,19 |

|

8 |

4,16 |

4,31 |

4,67 |

4,43 |

2,25 |

2,33 |

2,43 |

2,31 |

3,59 |

3,70 |

4,12 |

3,87 |

1,94 |

2,00 |

2,12 |

2,02 |

|

9 |

6,19 |

6,33 |

5,81 |

6,49 |

3,34 |

3,48 |

3,11 |

3,68 |

4,39 |

4,49 |

4,84 |

4,46 |

2,37 |

2,46 |

2,59 |

2,53 |

|

10 |

4,97 |

4,85 |

4,33 |

5,29 |

2,71 |

2,65 |

2,35 |

2,82 |

3,46 |

3,63 |

3,61 |

3,65 |

1,89 |

1,99 |

1,96 |

1,95 |

Таблица 4 . Показатели временной устойчивости числа смоляных каналов в хвое деревьев сосны о быкновенной и их индексов за период 2009-2012гг.

|

№ дерева |

Отношение минимального значения предела временной изменчивости признака к максимальному |

|||||

|

Общее число смоляных каналов на срезе хвои (N 1 ) |

Число смоляных каналов с выпуклой стороны хвои (N2) |

Индексы |

||||

|

N 1 / ℓ |

N 1 / ℓ +2 h |

N 2 / ℓ |

N 2 / ℓ + 2 h |

|||

|

1 |

0,68 |

0,81 |

0,86 |

0,86 |

0,93 |

0,93 |

|

2 |

0,88 |

0,90 |

0,88 |

0,88 |

0,90 |

0,91 |

|

3 |

0,83 |

0,88 |

0,87 |

0,87 |

0,80 |

0,81 |

|

4 |

0,61 |

0,69 |

0,69 |

0,69 |

0,78 |

0,79 |

|

5 |

0,82 |

0,90 |

0,81 |

0,82 |

0,89 |

0,91 |

|

6 |

0,86 |

0,92 |

0,80 |

0,82 |

0,90 |

0,94 |

|

7 |

0,91 |

0,91 |

0,94 |

0,95 |

0,93 |

0,95 |

|

8 |

0,83 |

0,83 |

0,89 |

0,92 |

0,88 |

0,92 |

|

9 |

0,80 |

0,97 |

0,89 |

0,86 |

0,91 |

0,92 |

|

10 |

0,72 |

0,88 |

0,81 |

0,83 |

0,95 |

0,95 |

Среднее значение 0,79 0,87 0,84 0,85 0,89 0,90

Общее число смоляных каналов на срезе (N 1 ) и число их с выпуклой стороны хвои (N 2 ) у каждого дерева изменяются по годам (табл. 2). Однако второй признак по сравнению с первым имеет примерно в два раза меньшие пределы временной изменчивости. Например, у дерева № 1 значение признака N 1 варьирует в пределах 6,4 – 9,4, а N 2 - 5,9 – 7,3, у дерева № 4 соответственно 4,3 – 7,1 и 4,3 – 6,3, у дерева № 5 – 9,6 – 11,7 и 7,5 – 8,4.

Аллометрические признаки, показывающие соотношение числа смоляных каналов (N 1 и N 2 ) и параметров поперечного сечения хвои (ℓ и ℓ + 2h), также варьируют по годам (табл. 3).

Для оценки стабильности числа смоляных каналов и аллометрических индексов во времени нами используется отношение нижнего предела временной изменчивости признака к верхнему. При этом, чем ближе значение показателя к 1, тем меньше временная изменчивость признака.

Расчёты показали, что изучаемые счётные признаки и аллометрические индексы отличаются по величине этого показателя (табл. 4).

Следовательно, они характеризуются различной временной изменчивостью. Наибольшие значения оценочного показателя имеют число смоляных каналов с выпуклой стороны хвои (N 2 ), а из аллометрических индексов – отношение N 2 / ℓ + 2h. Поэтому они отличаются от других изучаемых признаков наиболее высокой временной стабильностью. Это может, вероятно, являться следствием того, что их развитие жёстко контролируется генотипом дерева.

ВЫВОДЫ

-

1. Ширина и высота поперечного среза хвои отличаются очень низким уровнем эндогенной изменчивости, как правило, не превышающим 7 %. Абсолютные значения этих признаков изменяются во времени, что, вероятно, обусловлено

-

2. Эндогенная изменчивость числа смоляных каналов в хвое деревьев составляет 8-19 %, что соответствует низкому (CV = 7-12 %) и среднему (CV = 13-20 %) уровням [8]. В годы с благоприятными погодными условиями количество смоляных каналов в хвое дерева увеличивается, в основном, за счёт образования их с плоской стороны хвои. Число смоляных каналов с выпуклой стороны хвои по сравнению с общим количеством их отличается меньшей эндогенной и временной изменчивостью.

-

3. Аллометрические индексы имеют низкую эндогенную и временную изменчивость, что обусловлено, вероятно, жёсткой генотипической детерминированностью их развития.

-

4. Аллометрический индекс N 2 / ℓ + 2h, а также число смоляных каналов с выпуклой стороны хвои (N 2 ) возможно могут являться признаками-маркерами популяционно-хорологической структуры P. sylvestris.

спецификой погодных условий в год формирования хвои. Форма поперечного сечения хвои дерева, оцениваемая отношением высоты среза к ширине, отличается высокой временной стабильностью.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-04-00062-а).

Список литературы Эндогенная и временная изменчивость числа смоляных каналов в хвое деревьев сосны обыкновенной

- Видякин А.И. Популяционная структура сосны обыкновенной на востоке европейской части России: Автореф. дис.. д-ра биол.наук. Екатеринбург, 2004. 48 с.

- Видякин А.И. Индексная оценка признаков популяционной структуры сосны обыкновенной//Лесоведение. 1991. №1. С. 57-62.

- Видякин А.И. Изменчивость формы апофизов шишек в популяциях сосны обыкновенной на востоке Европейской части России//Экология. 1995. №5. С. 356-362.

- Видякин А.И., Глотов Н.В. Изменчивость количества семядолей у сосны обыкновенной на востоке Европейской части России//Экология. 1999. №3. С. 170-176.

- Видякин А.И. Методические основы выделения фенов лесных древесных растений (на примере сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.). Сыктывкар, 2010. 28с. (Новые научные методики и информационные технологии/Коми научный центр УрО РАН, вып. 65.)

- Видякин А.И. Феногеография как основа познания закономерностей формирования и организации популяционно-хорологической структуры древесных растений (на примере Pinus sylvestris L. северо-востока Русской равнины)//Биологическое разнообразие растительного мира Урала и сопредельных территорий: Матер. всерос. конф. с междунар. участ. Екатеринбург, 2012. С. 150-152.

- Правдин Л.Ф. Сосна обыкновенная. Изменчивость. Внутривидовая систематика и селекция. М.: Наука, 1964. 190 с.

- Мамаев С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений (на примере семейства Pinaceae на Урале). М.: Наука, 1973. 283с.

- Видякин А.И. Влияние географического происхождения семян на рост сосны обыкновенной в таёжной зоне Кировской области: Автореф. дис. … канд. с.-х. наук. Минск, 1978. 20 с.

- Санников С.Н., Петрова И.В. Дифференциация популяций сосны обыкновенной. Екатеринбург: УрО РАН, 2003. 248 с.