Эндогенные (биоморфологические свойства растений) и экзогенные (природные и антропогенные) факторы в организации и динамике растительных сообществ (на примере пойменных лугов средней Оки)

Автор: Егорова Валентина Николаевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Структура и динамика растительных сообществ

Статья в выпуске: 1-5 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассмотрены динамика флоры и растительности пойменной экосистемы реки Оки и взаимосвязь влияния эндогенных и экзогенных факторов и механизмов в ходе природных и антропогенных сукцессий.

Пойменная экосистема, динамика, структура, ценопопуляции, оптимальные возрастные спектры, сукцессии

Короткий адрес: https://sciup.org/148200793

IDR: 148200793 | УДК: 581.

Текст научной статьи Эндогенные (биоморфологические свойства растений) и экзогенные (природные и антропогенные) факторы в организации и динамике растительных сообществ (на примере пойменных лугов средней Оки)

венное соотношение в структуре сообществ. В этих условиях ни один вид, независимо от ЖФ и способов размножения (семенного, преимущественно вегетативного или смешанного), не достигает положения преимущественного доминанта и содоми-нанта, а виды в составе сообществ на том или ином уровне реализуют присущие им биоморфологиче-ские свойства и функционируют при разной численности ЦП. В результате формируются и стабильно функционируют полидоминантные, сменодоминантные пойменные растительные сообщества с богатым флористическим (28-49 видов на 100 кв.м. на разных частях поймы) составом. Количественная перегруппировка обилия видов, обусловливающая сменодоминантность пойменных сообществ, имеет флуктуационный характер и связана в пойменных местообитаниях главным образом с режимами поемности и аллювиальности.

В условиях интенсивного антропогенного пресса динамика растительных сообществ сопровождается количественными и качественными изменениями основных параметров их структуры. С 1960 -1963 гг. по 1997– 2010 гг., существенно сократилось число видов в различных частях поймы. В прирусловой части поймы: – а) при всех способах использования растительности в 1,2 раза, б) при внесении высоких доз минеральных удобрений и пастбищном использовании растительности в 2,5 раза, в) при внесении высоких доз минеральных удобрений и сенокосном использовании растительности в 1,9 раза. Соответственно – в переходной части поймы – в 1.2, 2,5, 1, 8 раза; в центральной части поймы – в 1,2, 2, 5, 1, 4 раза; в притеррасной части поймы – в 2,3, 4,3, 3,0 раза.

В структуре пойменных ценозов существенно снизилась фитоценотическая роль большинства видов, сохранившихся во флоре к 1997 – 2010 гг. В различных частях поймы в качестве доминантов функционировало 4 вида (в 6.3 раза меньше, по сравнению с 1940 – 1960 гг.), содоминантов – 12 видов (в 3 раза меньше, по сравнению с 1940 – 1960 гг.). Доминанты характеризовались длиннокорневищной (2 вида), длиннокорневищной-плотно-дерновенной (1), рыхлокустовой (1) ЖФ; содоми-нанты – длиннокорневищной (1 вид), рыхлокусто- вой (5), плотнодерновинной (1), длиннокорневищ-ной-плотнодерновинной (2), длиннокорневищной-рыхлокустовой (1), ползучей (1) ЖФ. Относительная доля доминантов составляла 62,7 – 85,5 % от общей биомассы, содоминантов – 9,2 – 9,7 %, относительная доля остальных видов в ряду сообществ не превышала 13.0 – 20.0 %. Флористическая насыщенность сократилась до 14 – 29 видов на100 кв.м. Выпадают или снижают численность до критического состояния виды не зависимо от ЖФ, способа возобновления и самоподдержания ЦП. Фито-ценотическая обстановка, формирующаяся в ходе антропогенных сукцессий, выступает элиминирующим факторов, ограничивая для многих видов возможность реализации присущих им биоморфо-логических свойств. Динамика флоры и растительности приобретают однонаправленный и необратимый характер.

С целью выявления соотношения влияния эндогенных и экзогенных факторов на динамику природных сообществ, факторов и механизмов их ес-тесственных и антропогенных сукцессий были про- анализированы биоморфологические свойства злаков основных ценозообразователей пойменных сообществ и уровень их реализации в различных условиях. Фитоценотическая роль изученных 11 видов злаков в эколого-антропогенных рядах менялась от доминантов до сопутствующих видов, онтогенетическое развитие особей видов осуществлялось при разном уровне их жизненного состояния. Во всех изученных сообществах, независимо от уровня жизненного состояния и численности ЦП, особи видов полностью завершали онтогенетическое развитие, хотя и при разной продолжительности большого жизненного цикла и длительности жизни побегов. Изученные виды характеризовались ЖФ: рыхлокустовой (Agrostis gigantea, Alopoecurus pratensis, Dactylis glomerata, Festuca pratensis , Phleum pratense, Poa palustris); длинно-корневищно-рыхлокустовой (Poa trivialis); длинно-корневищно-плотнокустовой (Festuca rubra, Poa poratensis ); длиннокорневищной (Bromopsis iner-mis, Elytrigia repens).

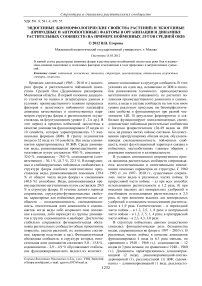

Рис. 1. Соотношение количественных и качественных характеристик признаков и свойств особей, ценопопуля-ций, консорций злаков. Условные обозначения: 1 - продолжительность большого жизненного цикла особей; 2 -продолжительность онтогенеза побегов; 3 - размер дерновин или число парциальных кустов; 4 -общее число побегов на особь; 5 - % генеративных; 6 – потенциальная семенная продуктивность; 7 – реальная семенная продуктивность; 8 – условно-реальная семенная продуктивность; 9 - % плодообразования; 10 – абсолютный вес семян; 11 – время созревания семян; 12 – энергичность осыпания; 13 – способ размножения; 14 – число семян на 0.25 м2; 15 – число проростков на 0.25 м2; 16 – число личинок галлиц на генеративный побег.

Масштаб. Продолжительность онтогенеза: особей – 2 года – 1мм; побегов – 1 год – 1мм; размер растения: 1см – 1 мм, 1 парциальный куст – 1 мм; число побегов: 30 побегов - 1см; % генеративных: 10 % - 1 мм; семенная продуктивность для всех элементов: 100 шт. – 1мм; время созревания семян, энергичность их осыпания и способ размножения: 1 балл – 2 мм; число личинок галлиц на генеративный побег: 50 шт – 1 см.

I – Agrostis gigantea ; II – Dactylis glomerata ; III – Phleum pratense ; IV – Festuca pratensis ; V – Poa palustris ; VI – Alopecurus pratensis L .; VII – Festuca rubra ; VIII – Poa pratensis ; IX – Poa trivialis ; X – Bromus inermis, XI – Agropyron repens.

Виды разных ЖФ характеризовались способами размножения - семенным (рыхлокустовые злаки ), смешанным (семенным и вегетативным - длинно-корневищно-рыхло- плотнокустовые злаки), преимущественно вегетативным (длиннокорневищные злаки). Для характеристики семенного размножения изучали потенциальную, условно-реальную, реальную семенную продуктивность, плодообразо-вание, потенциальный запас семян ЦП видов, динамику проростков в сообществах. Для выяснения роли насекомых в семенном возобновлении злаков были проведены исследования структуры консорций их генеративной сферы. Были получены качественные и количественные характеристики комплекса фитоценотически значимых биоморфологи-ческих свойств особей, ЦП, консорций, которые позволили рассмотреть в определенной взаимосвязи и взаимообусловленности закономерности их формирования. Во всех случаях использовали средние данные за период исследования, полученные в сообществах, в которых каждый из анализируемых видов функционировал как доминант или содоминант. Количественные и качественные характеристики особей приведены для их средневозрастного генеративного состояния. Растения в этом возрастном состоянии наиболее полно проявляют присущие им свойства, имеют законченное структурное выражение и, таким образом, наиболее полно отражают наследственные свойства.

Сравнительный анализ показал, что у каждого вида в процессе эволюционного становления био-морфологические свойства формируются во взаимосвязи и взаимообусловленности. Для каждого вида был выявлен свой индивидуальный коррелятивный ряд комплекса биоморфологических свойств (рис. 1). Было установлено, что уровень репродуктивной способности растений непосредственно и прямолинейно не связан со способом размножения, хотя некоторые тенденции в этом отношении и наблюдаются. Структура консорций также в определенной степени взаимосвязана с биомор-фологическими свойствами растений. Это дает основание считать, что коадаптация растений и их фитофагов осуществляется в процессе сопряженной эволюции и обеспечивает функционирование растений и животных в природных биоценозах. Эволюционное становление видов, коадаптация растений и фитофагов, формирование биоценозов идут параллельно [3 и др.].

Полученные материалы позволили определить общие и специфические черты функционирования ЦП видов и рассмотреть представление об оптимальных возрастных спектрах, структура которых обусловлена биоморфологическими свойствами растений, сформированными в процессе эволюционного становления (эндогенными факторами). Биоценоз в этой ситуации выступает как среда, обеспечивающая оптимальную (наиболее полную) реализацию присущих растениям биоморфологиче- ских свойств. Равновесное состояние между пополнением ЦП в процессе размножения и отмиранием особей в конце онтогенеза направлено на стабильность их функционирования. В этом случае отсутствует нарушение непрерывности самопод-держания ЦП, закономерного, характерного для каждого вида, хода онтогенетического развития, что обеспечивает в структуре ЦП определенный уровень, обусловленный свойствами вида, участия особей каждого возрастного состояния и предупреждает их скопление в каком-либо возрастном состоянии. В данной ситуации организация ЦП видов будет определяться преимущественно био-морфологическими (внутренними, эндогенными) свойствами растений, сформированными в процессе эволюционного становления, а, следовательно, будет наиболее благоприятной, оптимальной.

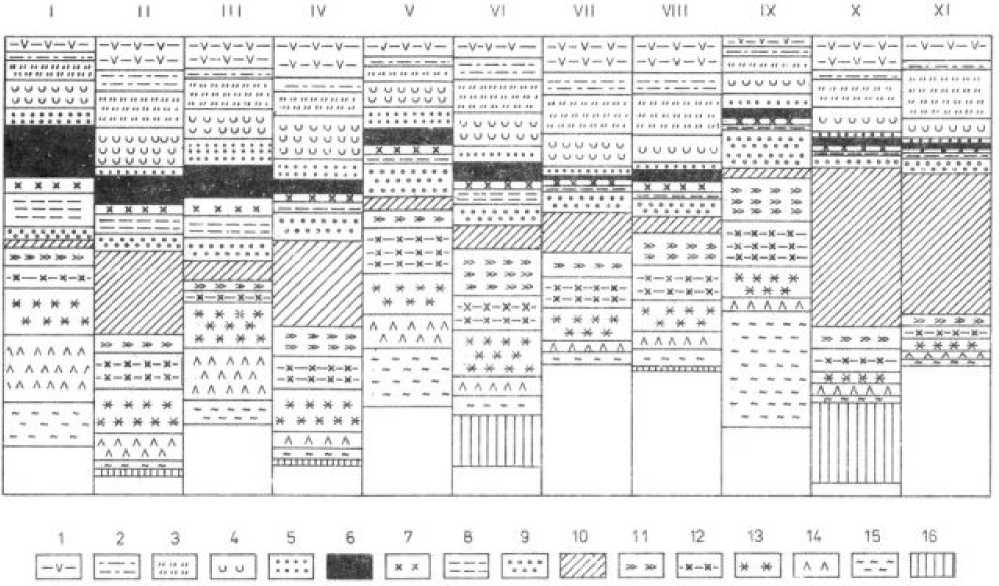

В этой связи для каждого вида оптимальным мы рассматриваем такой возрастной спектр ЦП, когда в основу определения относительной доли особей каждого возрастного состояния положены биомор-фологические свойства, достаточно полная реализация которых в ценозах обеспечивает равновесное состояние между поступлением молодых растений, развившихся из диаспор и отмиранием в результате старения, а также характерную для каждой биоморфы последовательность перехода особей из одного возрастного состояния в следующее с учетом элиминации в тех возрастных состояниях (проростки, ювенильные растения), в которых активный процесс отмирания наблюдается не только в критических ситуациях для развития растений. При расчете оптимального возрастного спектра относи -тельная доля каждого возрастного состояния определяется следующей зависимостью: P = t/T или P = n.t/T, где Р - относительная доля каждого возрастного состояния в оптимальном возрастном спектре; Т - продолжительность большого жизненного цикла; t - продолжительность возрастного состояния; n - число партикул, возникающие в процессе деградации семенной особи или число особей клона каждого возрастного состояния. Первая зависимость применима для биоморф, у которых в течение всего онтогенеза либо отсутствует партикуля-ция семенных растений, либо она не приводит к их фитоценотической разобщенности. В этом случае при ценопопуляционных исследованиях в качестве счетной единицы используется особь, развившаяся из зародыша семени. При определении оптимального возрастного спектра для биоморф, у которых с процессом партикуляции и вегетативного размножения связано формирование новых, в разной степени омоложенных, физически и фитоценотически обособленных структур применима вторая зависимость. Эти структуры (омоложенные партикулы, особи клона и др.) как и особи семенного происхождения выступают в качестве единиц счета при ценопопуляционных исследованиях в природных сообществах. В наших исследованиях мы рассчи- тали оптимальные возрастные спектры для 11 видов злаков. При их расчете использовали данные продолжительности пребывания особей в каждом возрастном состоянии, полученные в ценозах, где они занимают доминирующее положение, характеризуются хорошей жизненностью, осуществляют закономерный для каждого вида переход из одного возрастного состояния в следующее, полностью завершают онтогенетическое развитие. При расчете эмпирических возрастных спектров видов использованы фитоценотические параметры (число осо- бей каждого возрастного состояния на единицу площади), которые получены в пойменных сообществах, где фитоценотическое положение каждого вида менялось от доминирующего до сопутствующего (рис. 2).

Сопоставление оптимальных и эмпирических возрастных спектров достаточно четко демонстрирует уровень реализации биоморфологических свойств растений в различной эколого-фитоценотической обстановке.

Рис. 2 . Соотношение эмпирических и оптимальных возрастных спектров злаков, характеризующихся различными жизненными формами. 1- оптимальные возрастные спектры, 2 – эмпирические возрастные спектры, полученные в ценозах, где виды входят в группу доминантов или содоминантов; 3 – эмпирические возрастные спектры, полученные в ценозах, где виды входят в сопутствующую группу.

I - Dactylis glomerata L ., II - Bromus inermis Leyss ., III - Poa trvialis L. , IV - Poa pratensis L.

Список литературы Эндогенные (биоморфологические свойства растений) и экзогенные (природные и антропогенные) факторы в организации и динамике растительных сообществ (на примере пойменных лугов средней Оки)

- Егорова В. Н. Динамика видового состава и спектров жизненных форм флоры поймы реки Оки в ходе естественных и антропогенных сукцессий//Бот. журн. 2004. Т. 89, N 6. С. 957-973.

- Егорова В. Н. Динамика видового состава и таксономической структуры флоры поймы реки Оки (Дединовское расширение) в ходе естественных и антропогенных сукцессий//Бот. журн. 2007. Т. 92, № 5. С. 702-722.

- Егорова В. Н., Мамаева Х. П., Фирсов С. Н. Структура консорций генеративной сферы злаков и возобновление их ценопопуляций в пойменных ценозах реки Оки//Бот. журн. 2001. Т. 86, № 7. С. 26-38.