Эндоскопическая дилатация стриктур анастомозов в хирургическом лечении гастро-эзофагеального рака

Автор: Утин К.Г., Яйцев С.В., Важенин А.В.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Опыт работы онкологических учреждений

Статья в выпуске: 4 (24), 2007 года.

Бесплатный доступ

При хирургическом лечении рака пищевода и желудка частота возникновения стенозов в области пищеводных анастомозов составила 14,4 %. Эндохирургический метод с использованием разработанных рассекателей-расширителей позволяет в 80 % случаев провести адекватную реканализацию под контролем зрения. В большинстве случаев для получения стойкого клинического эффекта требуется 1-2 курса эндоскопической дилатации по 3-5 сеансов бужирования каждый. Непосредственная эффективность предложенной методики эндоскопического бужирования составила 75,4 %, а отдаленная - 32,8 %. Основными причинами неудачной эндоскопической дилатации стенозов пищеводных анастомозов являются стеноз III-IV степени, обусловленный рецидивом опухоли в области анастомоза, или технические особенности формирования пищеводного соустья.

Рак пищевода и желудка, стеноз, анастомоз, бужирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14054595

IDR: 14054595 | УДК: (616.329+616.33)

Текст научной статьи Эндоскопическая дилатация стриктур анастомозов в хирургическом лечении гастро-эзофагеального рака

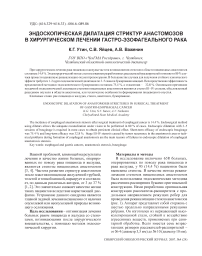

Рис. 1. Набор эндоскопических рассекателей-расширителей для проведения реканализации пищеводных стенозов в области анастомозов

В отличие от других модификаций бужей, наша модель предназначена для дозированного рассечения ткани в шести равноудаленных точках окружности. За счет увеличения диаметра бужа происходит постепенное расширение стенозированного участка в ширину, поэтому мы назвали их рассекателями-расширителями (рац. предл. № 211, регистр. ЧелГМА от 01.11.04).

Разработанный способ эндохирургического рассечения-расширения под контролем зрения может применяться в следующих клинических ситуациях:

– при опухолевых стенозах 2–4-й степени у больных раком пищевода для проведения интрастата для брахитерапии рака пищевода (Патент РФ на изобретение № 2286724).

Результаты и обсуждение

В большинстве изучаемых случаев анастомозы были сформированы по методике Сигала по типу «конец в конец» или «конец в бок» в различных вариантах. С наложением дополнительных швов, т.е. с «укутыванием» анастомоза, в 69,8 % случаев, без «укутывания» – в 28,0 %, и в 2,2 % случаев анастомоз формировали с помощью аппарата ПКС-25. При формировании эзо- фаго-еюноанастомоза (ЭЕА) сужение анастомоза наступило у 30 из 505 (5,9 %) пациентов. После гастрэктомии и гастрэктомии с резекцией нижней трети пищевода рубцовые стенозы в области анастомозов выявлены в 5,5 % и 6,7 % случаев соответственно. При формировании эзофаго-гастроанастомоза (ЭГА) стенозы пищеводных соустий возникли у 39 пациентов из 153 (25,5 %) радикально прооперированных пациентов. Частота стенозов находилась в прямой зависимости от количества проведенных операций, наиболее часто стенозы встречались после резекции нижней трети пищевода с пластикой по Льюису или Гарлоку (38,7 %). Наименьшая частота стенозов после радикальных хирургических вмешательств была выявлена при гастрэктомии – 5,5 % (p<0,05). Необходимо отметить, что количество проведенных операций по типу Гарлока и Льюиса было наименьшим в исследовании, частота стенозов при которых превышает все остальные. Это, по-видимому, связано с небольшим опытом хирургов в проведении данного объема оперативного вмешательства и его определенной технической сложностью.

Формирование пищеводных анастомозов в грудной и брюшной полостях проводилось различными методами. Чаще происходило стенозирование интраплевральных анастомозов. Наименьшее количество сужений было при внеплевральном анастомозе по типу «конец в конец» – 7,4 %, наибольшее (20,7 %) – при наложении внутриплевральных анастомозов. Стремление хирургов избежать несостоятельности формируемого соустья привело к разработке методики «укутывающего» анастомоза, которая требует наложения дополнительных швов. Однако это явилось еще одной причиной увеличения количества стенозов в зоне вмешательства. Данная методика восстановления пищеварительной трубки применялась у 19 пациентов, при этом при формировании ЭГА по Сигалу с «укутыванием» стенозы возникли у 14 (35,9 %), при ЭЕА – у 5 больных (16,7 %).

Наиболее часто рубцовые стенозы возникали в течение 2 мес после радикальной операции, их диаметр равнялся 3–5 мм (44,9 %). Дисфагия, появившаяся сразу после хирургического вмешательства, в сроки от 1 до 4 нед, по нашему мнению, говорит о технических погрешностях формирования анастомоза. Больные, перенесшие тяжелую операцию, в раннем послеоперационном периоде не имеют возможности энтерального питания ввиду выраженной дисфагии. Хирурги объясняют такие изменения отеком, воспалительной инфильтрацией в области вмешательства. Когда проходит достаточное время (около 3–4 нед), все объясняется рубцовым сужением, что далеко не так. Технически неправильно сформированный анастомоз не может нормально пропускать пищевой комок, а иногда даже жидкость. Отсутствие нормальной проходимости в ближайшем послеоперационном периоде приводит к застою пищевых масс, что, в свою очередь, ведет к размножению бактериальной флоры, а уже потом к выраженным воспалительным изменениям и вторичному рубцеванию [5]. Такие больные очень тяжело поддаются бужированию, даже по ускоренной методике. В нашем исследовании было 5 (7,2 %) пациентов, у которых ранний послеоперационный период осложнился выраженным стенозом анастомоза. Только у 2 (2,9 %) нам удалось восстановить проходимость анастомоза, причем у одного из них через неделю наступил рестеноз, и ему выполнили реконструктивную операцию.

Стенозы, возникшие в срок от 1 до 6 мес после оперативного вмешательства, составляют большую часть наблюдений – 59,4 %, а в период от 6 мес до 1 года и позднее – 23,2 %. По нашему мнению, стенозирование в зоне анастомоза в эти сроки действительно свидетельствует о появлении рубцовых изменений. Однако стенозы пищеводных соустий в поздние сроки зачастую вызывают подозрение врачей в отношении развития рецидива опухоли, и далеко не всегда по результатам эндоскопических и рентгенологических исследований, а также по клинической картине удается однозначно определить истинную причину, вызвавшую указанные изменения, даже неоднократная биопсия из места стеноза не позволяет с большой точностью верифицировать диагноз. Как правило, эти стенозы соответствуют 3–4-й степени сужения. В этом случае проводили бужирование по ускоренной методике, пытаясь восстановить проходимость стенозированного участка [4, 6].

Критериями эффективности эндоскопического лечения стенозов в области анастомозов являются клинические, рентгенологические, эндоскопические данные, а также количество и частота повторных сеансов и курсов бужирования. Существующая классификация Э.А. Годжелло, Ю.И. Галлингера (2000), по нашему мнению, не совсем отражает динамику изменений, происходящих в области стеноза, и основывается на результатах эндоскопического исследования. Поэтому мы решили предложить на обсуждение следующий вариант клинической рентгено-эндоскопической классификации результатов лечения стенозов пищеводных анастомозов с учетом всех данных диагностических методов:

«Отличный результат»:

-

1. Прохождение любой пищи через анастомоз без ограничений, отсутствие дисфагии.

-

2. Диаметр анастомоза – 12–14 мм.

-

3. Проводилось 3–5 сеансов эндохирургического вмешательства (ЭВ) за курс.

-

4. Рестеноз не возникал (или возникал в сроки после проведения последнего ЭВ через 6 мес и более).

-

5. Всего проведено 1–2 курса ЭВ.

«Хороший результат»:

-

1. Прохождение любой пищи, появление эпизодической дисфагии, не связанной со стенозом анастомоза (за счет спазма).

-

2. Диаметр анастомоза около 10–12 мм.

-

3. Проводили по 5–7 сеансов ЭВ за курс.

-

4. Рестеноз возникал через 3–6 мес.

-

5. Проводили 2–3 курса ЭВ.

«Удовлетворительный результат»:

-

1. Возникновение ограничений в приеме твердой или полутвердой пищи, периодически возникающая дисфагия I–II степени.

-

2. Диаметр анастомоза – 8–10 мм.

-

3. Проводили по 5–7 сеансов ЭВ за курс.

-

4. Рестеноз возникал через 1–3 мес.

-

5. Проводили до 4 курсов ЭВ.

«Плохой результат»:

-

1. Возникновение дисфагии II–IV степени.

-

2. Диаметр сужения анастомоза до 1–7 мм.

-

3. Проводили 7 сеансов ЭВ за курс.

-

4. Быстро возникающий рестеноз в течение 1–4 нед.

-

5. Проводили по 4 курса ЭВ в течение месяца.

В представленной классификации мы постарались отразить наиболее важные аспекты в

Непосредственные и отдаленные результаты эндоскопической коррекции рубцовых стенозов пищеводных анастомозов

Таблица

|

Результат |

Отличный (12–14 мм) |

Хороший (10–12 мм) |

Удовлетворительный (8–10 мм) |

Плохой (без эффекта) |

|

Непосредственный |

20 (29,0 %) |

32 (46,4 %) |

12 (17,4 %) |

5 (7,2 %) |

|

Отдаленный |

7 (16,3 %) |

20 (46,5 %) |

12 (27,9 %) |

4 (9,3 %) |

диагностике и эндоскопическом лечении больных с рубцовыми стенозами. Предложенный вариант классификации не противоречит ранее существовавшим, тогда как ее практическое применение поможет в оценке результатов любых методик эндохирургического лечения стенозов пищеводного соустья как рубцовой, так и опухолевой этиологии.

Применение вышеописанной модификации бужей при лечении стенозов пищеводных анастомозов позволяет в 55,0 % случаев добиться полного клинического эффекта, обычно требовалось от 3 до 5 сеансов бужирования на курс. В большинстве случаев (73,9 %) положительный исход был получен при проведении 1–2 курсов эндоскопического лечения. Непосредственные «отличные» и «хорошие» результаты бужирования получены у 75,4 %, отдаленные – у 32,8 % пролеченных больных (таблица). Серьезных осложнений эндоскопической реканализации, потребовавших хирургического вмешательства, таких как перфорация, массивное кровотечение, не отмечено. Некоторая кровоточивость непосредственно после проведения процедуры наблюдалась у всех пациентов, но это не приводило к тяжелым последствиям.

Подозрение на рецидив или инфильтративный продолженный рост опухоли в области анастомоза было у 11 больных, из них стеноз анастомоза II степени возник у 4 пациентов, III степени – у 3, IV степени – у 4 больных. В 8 случаях (72,7 %) опухолевая природа стеноза подтверждена гистологически, в 3 – рецидив опухоли не был верифицирован. Чаще всего, в 75,0 % случаев, продолженный рост опухоли наблюдался в сроки от 1 до 3 мес после операции. Наиболее часто выявлялась аденокарцинома, в 2 случаях – плоскоклеточный рак, в одном – недифференцированный рак.

У таких больных отсутствует положительная динамика при проведении бужирования, а метод начального расширения – взятие ткани форцеп-том по периферии сужения – неэффективен. Подготовка анастомоза к бужированию путем удаления по периферии самой плотной ткани проводилась неоднократно (до 5–7 раз), однако больные не отмечали улучшения энтеральной проходимости как после первых, так и после последующих сеансов бужирования. Даже при некотором положительном начальном эффекте при ускоренной методике бужирования быстро возникал рестеноз. Восьми пациентам (72,7 %) проводилось 9 и более сеансов бужирования. В 4 случаях (36,3 %) при начальном эффекте, полученном в течение 3 сут при ускоренной методике, когда просвет анастомоза удалось довести до 5–6 мм, снова наступал рестеноз IV степени. Повторные операции по поводу рецидива или продолженного опухолевого роста были выполнены 3 больным (27,3 %). В остальных случаях хирургическое лечение не проводилось из-за распространенности опухолевого процесса или тяжелого общего состояния пациентов.

технических возможностей эндоскопа. В этом случае причиной неудач бужирования, по нашему мнению, являются не только «провисание» петли пищевода за счет избыточной его длины, но и эксцентричное расположение анастомоза при формировании его по типу «конец в бок». Поэтому при подобных осложнениях целесообразнее сразу рекомендовать повторное оперативное вмешательство.

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают необходимость раннего эндоскопического контроля после проведенного радикального хирургического лечения по поводу гастро-эзофагеального рака. Если выявляется стеноз I–IV степени в области соустья, необходимо проводить эндоскопическое лечение, с одновременным взятием биопсии из зоны стеноза независимо от сроков, прошедших после операции. При рубцовом стенозе анастомоза оптимальным является проведение 1–2 курсов бужирования. В большинстве случаев для получения стойкого клинического эффекта требуется 3–5 сеансов бужирования. Отсутствие осложнений, дешевизна и простота методики с использованием рассекателей-расширителей у больных с рубцовыми стенозами позволяют с успехом применять данный метод в амбулаторных условиях.

При наличии рецидива опухоли в области анастомоза или технических особенностей сформированного соустья проведение бужирования в самостоятельном варианте неэффективно. При наличии шейной гастростомы эффективность проведения эндоскопического лечения рубцовых стриктур сомнительна, так как часто нарушена соосность сшиваемых органов, что не позволяет не только провести какое-либо вмешательство, но и даже осмотреть анастомоз. В таких случаях, если позволяет общее состояние пациента, необходимо проводить другие методы лечения.