Эндотелиальная дисфункция у больных хронической болезнью почек

Автор: Курапова Марина Владимировна, Низямова Алия Рифхатовна, Ромашева Екатерина Павловна, Давыдкин Игорь Леонидович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Статья в выпуске: 3-6 т.15, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются вопросы состояния эндотелия у больных хронической болезнью почек. Обследован 91 пациент с хронической болезнью почек I-III стадии. Использован комплекс биохимических, иммуноферментных и инструментальных методов исследования. Выявлена активация эндотелия (повышение уровня ЭД-1 и СРБ), усиливающаяся при снижении скорости клубочковой фильтрации. У больных хронической болезнью почек с начальными проявлениями дисфункции почек выявлены нарушения регуляции сосудистого тонуса, которые связаны с функцией эндотелия.

Функция эндотелия, эндотелиальная дисфункция, хроническая болезнь почек, эндотелин-1, с-реактивный белок

Короткий адрес: https://sciup.org/148202107

IDR: 148202107 | УДК: 616.61-008.64-074:611

Текст научной статьи Эндотелиальная дисфункция у больных хронической болезнью почек

Распространенность заболеваний почек сопоставима с такими социально значимыми заболеваниями, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет и ожирение. По данным исследования NHANES, дисфункция почек достигает примерно 13,1% в общей популяции [3]. Признаки повреждения почек и/или снижение скорости клубочковой фильтрации выявляются как минимум у каждого десятого представителя общей популяции [14]. Результаты проведенных исследований в России показали, что снижение функции почек наблюдается у 36% лиц в возрасте старше 60 лет [8, 9]. Существенное влияние на развитие и прогрессирование хронической болезни почек (ХБП) оказывают инфекции, прием лекарственных препаратов, алкоголь, курение, состояние окружающей среды, климат, характер и традиции питания, генетические особенности населения данной популяции и др. [13, 16]. Сердечно-сосудистые осложнения являются основной причиной смерти пациентов с нарушенной функцией почек (на додиализном и диализном лечении). По данным нефрологических регистров разных стран, сердечно-сосудистые осложнения составляют до 48% в структуре смертности больных, находящихся на программном гемодиализе. В мировой литературе, посвященной проблеме кардиоваскулярных нарушений у больных с терминальной стадией ХБП, получающих заместительную почечную терапию, основное внимание уделяется ишемической болезни сердца (ИБС), нарушениям сердечного ритма, поражению клапанов сердца, перикардитам, артериальной гипертензии, нарушениям диастолической и

Курапова Марина Владимировна, аспирантка Низямова Алия Рифхатовна, аспирантка

Ромашева Екатерина Павловна, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры госпитальной терапии с курсом трансфузиологии

систолической функции левого желудочка, гипертрофии левого желудочка сердца [12]. Известно, что в патогенезе сердечно-сосудистых осложнений у данной группы пациентов большое значение имеет нарушение функции эндотелия [5]. В соответствии с современными представлениями эндотелиальная дисфункция – это патологическое состояние эндотелия, в основе которого лежит нарушение продукции эндотелиальных факторов, при котором эндотелий не в состоянии обеспечить гемореологический баланс крови и приводящее к нарушению функций и органов и систем [10]. Эндотелиальная дисфункция является первым этапом развития атеросклероза, а у пациентов, получающих заместительную почечную терапию, ускоренный атерогенез подтвержден клиническими исследованиями [1, 2].

В настоящее время среди механизмов прогрессирования гломерулярных поражений почек существенное значение придают нарушениям функции эндотелия [4, 6]. Согласно экспериментальным данным, полученным Смирновым А.В. с соавторами, одним из факторов прогрессирования ХБП является нарушение зависимой от эндотелия вазодилатации [17,18]. Эндотелий-зависимая вазоконстрикция, в основном, связана с выработкой эндотелина-1 (ЭД-1), синтез которого стимулируется снижением напряжения сдвига, растяжением сосудистой стенки, норадреналином, тромбином, тяжелой гипоксией тканей, ангиотензином-II, ар-ги-нином, вазопрессином, брадикинином, инсулином, глюкокортикоидами, тромбоксаном А2, повышением внеклеточного калия, факторами роста (эндотоксином или интерлейкином-1, трансформирующим фактором роста b1) и др. Ингибирует продукцию эндотелина-1 небольшое число факторов (цГМФ, NO, предсердный и мозговой натрийуретический пептиды). В норме ЭД-1 синтезируется только при стимуляции эндотелия [18]. К косвенным показателям состояния эндотелиальных клеток относятся содержащиеся в крови субстанции, уровень которых коррелирует с эндотелиальной дисфункцией: С-реактивный белок (СРБ), липопротеиды низкой плотности, липопротеиды очень низкой плотности, гомоцистеин, асимметричный диметиларгинин (ADMA), липопротеин (а), ксантиоксидаза, интерлейкин-lß, фактор некроза опухоли α, интерлейкин-8 и другие [15]. СРБ, как центральный белок острой фазы воспаления, может усиливать продукцию других цитокинов, активировать систему комплемента, стимулировать захват ЛПНП макрофагами, усиливать адгезию лейкоцитов сосудистым эндотелием, т.е. увеличивать воспалительный каскад. При взаимодействии с другими провоспалительными медиаторами он участвует в привлечении моноцитов в зону атеросклеротической бляшки. По данным Framingham Study, уровни СРБ меньше 1 мг/л, 1-3 мг/л и больше 3 мг/л соответствовали низкому, умеренному и высокому риску развития сердечно-сосудистых событий [7]. Связь эндотелиальной дисфункции с поражением функции почек представляется закономерной, но является малоизученной. Особый интерес представляет зависимость снижения скорости клубочковой фильтрации от эндотелиальной дисфункции.

Цель работы: оценить степень выраженности эндотелиальной дисфункции у больных ХБП IIII стадий.

Для решения данной задачи было проведено одномоментное проспективное исследование. Обследовано 30 практически здоровых человек (средний возраст 30,9±1,7 года) и 91 больной ХБП, находившийся на стационарном обследовании и лечении в нефрологическом отделении Клиник Самарского медицинского государственного университета. Диагноз ХБП был верифицирован на основании данных осмотра больных, результатов лабораторных и ультразвуковых методов обследования, биопсии почки. Критериями исключения являлись возраст младше 18 и старше 65 лет, наличие сахарного диабета I и II типа, скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин., наличие онкологического процесса. Все пациенты, включенные в исследование, были разделены на 3 группы в зависимости от скорости клубочковой фильт-рации (СКФ), рассчитанной по формуле MDRD (Modification of Diet in Renal Disease) [5]. Сравнительная характеристика групп по полу и возрасту представлена в таблице №1.

Таблица 1. Сравнительная характеристика групп

|

Показатель |

Здоровые (n=30) |

ХБП I стадии (n=30) |

ХБП II стадии (n=30) |

ХБП III стадии (n=31) |

|

мужчины |

13(43,33%) |

9 (30%) |

8 (26,67%) |

16 (51,61%) |

|

женщины |

17 (56,67%) |

21(70%) |

22(73,33%) |

15 (48,39 %) |

|

возраст, годы |

30,9±1,70 |

33,70±2,57 |

52,77±2,76 |

55,10±11,93 |

Неравномерное распределение по гендерному признаку в группах с ХБП I и II стадии связано с тем, что основной причиной болезни являлись хронические воспалительные интерстициальные заболевания почек (хронический пиелонефрит и хронический тубуло-интерстициальный нефрит). С эпидемиологической точки зрения женщины болеют в 6 раз чаще мужчин в молодом и среднем возрасте в связи с анатомо-физиологическими и гормональными особенностями.

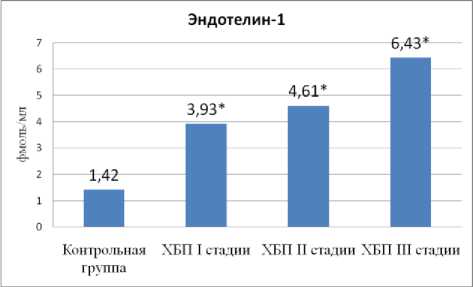

Кроме общеклинического обследования, принятого в нефрологическом стационаре, всем больным определяли уровень эндотелина-1 имму-ноферментным анализом с помощью тест-системы Biomedical ENDOTELIN (1-21) ЗАО «БиоХим-Мак». Исследовалась гемомикроциркуляция методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) на лазерном анализаторе капиллярного кровотока ЛАКК-02 производства НПП «Лазма» (г. Москва) с проведением окклюзионной пробы. Область исследования – зона Захарьина-Геда в точке, расположенной по срединной линии на 4 см проксимальнее шиловидных отростков локтевой и лучевой костей на задней (наружной) поверхности предплечья. Общее время проведения пробы – 11 минут, из них 5 минут – регистрация исходного кровотока, затем 3-х минутная окклюзия, и в течение последующих 3 минут регистрировалось восстановления кровотока после окклюзии. Для расчета средних значений изменений числовых параметров перфузии использовался математический аппарат обработки случайных процессов программного обеспечения LDF. Статистическую обработку количественных показателей проводили с использованием программы «STATISTICA 6.0» для Windows с использованием параметрических и непараметрических методов. Определяли среднее арифметическое значение (M), среднее квадратичное отклонение (σ), среднюю ошибку среднего арифметического (m). Различия считали достоверными при р<0,05. У больных ХБП I-II стадий уровень СРБ был достоверно выше, чем в контрольной группе и соответствовал средней степени риска кардиальных событий [7]. Среднее значение СРБ у больных ХБП III стадии ассоциировано с высоким риском кардиальных событий [7].

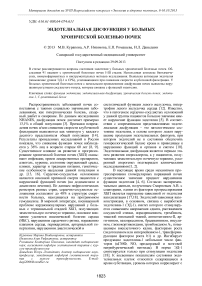

Примечание : *- здесь и далее различия статистически достоверны (р<0,05) по сравнению с группой контроля

Рис. 1. Величина С-реактивного белка в зависимости от стадии ХБП

Рис. 2. Уровень эндотелина-1 в зависимости от стадии ХБП

У больных ХБП выявлено увеличение уровня ЭД-1 по сравнению с группой контроля. На рис. 2 представлено увеличение уровня ЭД-1 по мере снижения скорости клубочковой фильтрации. Повышение уровня эндотелина-1 в крови подтверждает факт нарушения выработки вазоактивных веществ, то есть наличия у больных ХБП эндотелиальной дисфункции. Увеличение продукции ЭД-1 нарастает по мере снижения СКФ.

При анализе результатов ЛДФ-грамм было выявлено снижение средней перфузии в микро- циркуляторном русле (М) у больных ХБП вне зависимости от стадии по сравнению с контрольной группой (табл. 2). Минимальная средняя перфузия составляла 2,42±0,23 перф. ед. у больных ХБП I стадии. Повышение перфузии у больных ХБП III стадии может быть связано как с ослаблением артериолярного сосудистого тонуса, которое приводит к увеличению объема крови в артериолах, так и с явлениями застоя крови в венулярном звене. У больных с ХБП по сравнению с группой контроля выявлено достоверное снижение модуляции мик-роциркуляторного русла. Снижение среднего квадратичного отклонения амплитуды колебаний кровотока от значения показателя перфузии (σ) связано с механизмами регуляции микроциркуляции. Увеличение коэффициента вариации (Kv) у больных ХБП по сравнению с группой контроля ассоциировано с повышением нейрогенного и мио-генного тонусов сосудов в результате активации эндотелиальной секреции. Снижение коэффициента вариации в группе ХБП III стадии по сравнению с ХБП I стадии может свидетельствовать об уменьшении эндотелиальной секреции вазодилататоров.

Таблица 2. Показатели микроциркуляции

|

Показатель |

Здоровые (n=30) |

ХБП I стадии (n=30) |

ХБП II стадии (n=30) |

ХБП III стадии (n=31) |

|

М, перф.ед. |

4,955±0,36 |

2,42±0,23* |

2,98±0,27* |

3,80±0,40* |

|

σ, перф.ед. |

2,03±0,23 |

1,23±0,39* |

1,21±0,22* |

1,53±0,22* |

|

Kv,% |

25,39±4,23 |

62,63±12,07* |

51,46±5,31* |

45,05±8,76* |

|

РКК,% |

301,97±1,70 |

397,47±25,97* |

298,04±33,56* |

254,95±20,90* |

Рис. 3. ЛДФ-грамма больного ХБП III стадии:

1 – ЛДФ-грамма базального кровотока; 2 – период окклюзии; 3 – восстановление микроциркуляторного русла в постокклюзионном периоде

Во всех группах больных ХБП по сравнению с группой контроля выявлено уменьшение резерва кровотока (РКК), что может наблюдаться при увеличении притока крови в микроциркуля-торное русло и при явлениях стаза и застоя крови в венулах. При данных состояниях также отмечается увеличение числа функционирующих капилляров. Кроме того, при возникновении реактивной постокклюзионной гиперемии, часть кинетической энергии притекающих эритроцитов неизбежно расходуется на преодоление инертности форменных элементов, находящихся в состоянии стаза [11]. В связи с этим у больных ХБП наблюдается гиперемический гемодинамический тип микроциркуляции (рис. 3). Резерв кровотока у больных хронической болезнью почек прямо пропорционален скорости клубочковой фильтрации.

Выводы:

-

1. Больные ХБП I и II стадий имеют средний риск развития сердечно-сосудистых осложнений, а при снижении скорости клубочковой фильтрации ниже 59 мл/мин/1,73м2 (ХБП III стадии) риск развития кардиальных событий значительно возрастает.

-

2. Выраженность эндотелиальной дисфункции, проявляющейся увеличением выработки ЭД-1, возрастает с уменьшением скорости клубочковой фильтрации.

-

3. У больных ХБП наблюдается гиперемиче-ский гемодинамический тип микроциркуляции, связанный с застоем крови в венулах.

-

4. Снижение скорости клубочковой фильтрации сопровождается нарушениями в микроциркуля-торном русле.

Список литературы Эндотелиальная дисфункция у больных хронической болезнью почек

- Ho-dac-Pannekeet, M.M. Analysis of non enzymatic glycosylation in vivo: impact of different dialysis solutions/M.M. Ho-dac-Pannekeet, M.F. Weiss, D.R. Waart et al.//Perit. Dial. Int. 1999. Vol. 19, №2. P. 68-74.

- Foley, R.N. The prognostic importance of left ventricular geometry in the uremic cardiomyopathy/R. N. Foley, P. S. Parfrey, I. D. Harnett//J. Am. Soc. Nephrol. 1995. Vol. 5. P. 2024-2031.

- Jones, C.A. Serum creatinine levels in the US population: Third National Health and Nutrition Examination Survey/C.A Jones., G.M. McQuillan Kusek et al.//Am. J. Kidney Dis. 1998. №32. P. 992-999.

- Kang, D.H. Role of microvascular endothelium in progressive renal disease/D.H. Kang, J. Kanellis, C. Hugo et al.//J. Am. Soc. Nephrol. 2002. № 13. P. 806-816.

- Levey, A.S. Cardiovascular disease in chronic renal disease/A.S. Levey, G. Eknoyan//Nephrol. Dial Transplant. 1999. Vol. 14. P. 828-833.

- O’Riordan, E. Endothelial cell dysfunction: the syndrome in mankind/E. O’Riordan, J. Chen, S. Brodsky et al.//Kidney Int. 2005. №67. P.1654-1657.

- Ridker, P.M. C-reactive protein,the metabolic syndrome, and risk of incident cardiovascular events:an 8-year follow-up of 14719 initially healthy American women/P.M. Ridker, J.E. Buring, N.R. Cook, N. Rifai//Circulation. 2003. №107. Р. 391-397.

- Агранович, Н.В. Особенности течения хронического пиелонефрита у лиц пожилого и старческого возраста/Н.В. Агранович, С.А. Кнышова//Медицинский вестник Северного Кавказа. 2011. № 4. С. 85-87.

- Бикбов, Б.Т. Состояние заместительной терапии больных с хронической почечной недостаточностью в Российской Федерации в 1998-2007 гг. (Аналитический отчёт по данным Российского регистра заместительной почечной терапии)/Б.Т. Бикбов, Н.А. Томилина//Нефрология и диализ. 2009. №3. С. 144-223.

- Давыдкин, И.Л. Основы клинической гемостазиологии. Монография/И.Л. Давыдкин, В.А. Кондурцев, Т.Ю. Степанова, С.А. Бобылев. -Самара, 2009. 436 с.

- Крупаткин, А.И. Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови. Руководство для врачей/А.И. Крупаткин, В.В. Сидоров. -М., 2005. 125 с.

- Мухин, H.A. Кардиоренальные соотношения и риск сердечнососудистых заболеваний/Н.А. Мухин, В.С. Моисеев//Вестник Российской Академии медицинских наук. 2003. № 11. С. 50-55.

- Мухин, Н.А. Хронические прогрессирующие нефропатии и образ жизни современного человека/Н.А Мухин, И.М. Балкаров, С.В. Моисеев и др.//Терапевтический архив. 2004. №76 (9). С. 5-10.

- Нефрология: ил. (Серия « Библиотека врача-специалиста»)./под ред. Е.М Шилова. 2-е изд., испр. и доп. -М: «ГЭОТАР-Медиа», 2010. 696 с.

- Петрищев, H.H. Дисфункция эндотелия. Причины, механизмы, фармакологическая коррекция. -СПб, 2003. 184 с.

- Смирнов, А.В. Превентивный подход в современной нефрологии/А.В Смирнов, И.Г. Каюков, А.М Есаян. и др.//Нефрология. 2004. №8 (3). С. 7-14.

- Смирнов, А.В. Хроническая болезнь почек: на пути к единству представлений/А.В Смирнов, А.М. Есаян, И.Г. Каюков//Нефрология. 2002. № 6 (4). С. 11-17.

- Смирнов, А.В. Уровень эндотелина -1 и реактивность сосудов микроциркуляторного русла кожи у больных на ранних стадиях хронической болезни почек/А.В. Смирнов, Н.Н. Петрищев, И.Ю.Панина и др.//Терапевтичекий архив. 2011. №6. С. 13-15.