Эндотелиальная дисфункция у больных ревматоидным артритом на фоне лечения метотрексатом

Автор: Мухаммадиева С.М., Ризамухамедова М.З., Ташпулатова М.М.

Журнал: Juvenis scientia @jscientia

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 1, 2015 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования было изучение влияния метотрексата (МТ) на показатели эндотелиальной дисфункции у больных ревматоидным артритом (РА). Нами было обследовано 102 больных с РА. Дуплексное исследование экстракраниального отдела сонных и позвоночных артерий показало у больных РА в молодом возрасте извитость сонных и позвоночных артерий в 31,4% случаев с нахождением атеросклеротических бляшек в 10,78% случаев, увеличение ТИМ выявлено при исследовании брохоцефальных артерий у 29,4% с возрастными колебаниями. Патологическая реактивность регистрировалась чаще впервые годы от начало заболевания и через 10 лет, тогда как в интервале от 5 до 10 лет функция эндотелия у больных чаще была нормальной. Также у больных принимавших МТ больше 2 лет чаще выявлялось патологическая реактивность.

Ревматоидный артрит, атеросклероз, эндотелиальная дисфункция

Короткий адрес: https://sciup.org/14110031

IDR: 14110031

Текст научной статьи Эндотелиальная дисфункция у больных ревматоидным артритом на фоне лечения метотрексатом

В настоящее время для лечения ревматоидного артрита (РА) используют очень большое число препаратов с различной химической структурой и фармакологическими свойствами общими механизмами, действия которых является способность подавлять развитие воспаления [1, 3].

Среди современных лекарственных средств, использующихся для лечения РА, а также других ревматических и не ревматических воспалительных заболеваний особое место занимает метотрексат (МТ).

По отношению других эффектов МТ со стороны кардиоваскулярной системы существует мнение, что у пациентов с РА, леченных МТ, наблюдается снижение кардиоваскулярной летальности примерно на 60%, по сравнению с пациентами, получившими другие базисные противовоспалительные препараты [2], при этом благоприятное действие МТ на сердечно-сосудистую систему (ССС) могут быть связаны с основными фармакологическими эффектами этого препарата, а именно усилением образования аденозина. Установлено, что аденозин взаимодействуя с аденозиновыми рецепторами макрофагов, активирует ферменты, участвующие в метаболизме и транспорте холестерина из сосудистой стенки в печень [6].

В тоже время имеются данные о том, что у пациентов с РА, уже имеющих атеросклеротическое поражение сосудов, прием МТ ассоциируется с увеличением риска кардиоваскулярной летальности [5, 7, 8].

Следует отметить, что в литературе нет указаний на характер влияния МТ на функциональное состояние ССС, в частности кардиодинамические показатели в развитии кардиоваскулярных поражений у больных РА.

Исходя из этого целью исследования явилось изучение влияния МТ на показатели эндотелиальной дисфункции у больных РА.

Материалы и методы исследования: Нами были обследованы 102 больных РА находящихся на стационарном лечении в ревматологическом отделении Республиканского ревматологического Центра на базе I клиники ТМА. Диагноз РА верифицирован на основе классификационных критериев, предложенной Американской ревматологической ассоциации (АРА) [1987].Контрольную группу составили 20 здоровых лиц среднего возраста.

Среди обследованных 102 больных мужчин было – 10 (9,8%), женщин 92 (90,2%), больные молодого возраста до 30 лет составили более половины обследованных (54% случаев), остальные были среднего возраста – 46%.

В обследованной популяции больные с давностью болезни от 1 до 5 лет составили наибольшую группу (38,3%), на втором месте были больные РА с давностью болезни от 5 до 10 лет (34%). Если взять в совокупности до 5 лет в целом – этот показатель составил 56,0%. 66,7% больных применяли базисный препарат МТ, остальные 34 больных (33,3%) не получали МТ. Средняя доза (медиана) МТ за период исследования составляла 7,5 мг. Преднизолон принимали 80% больных в средней дозе 5,0 мг.

Изучение серопринадлежности по ревматоидному фактору (РФ) показало, что серопозитивное течении РА с определением РФ в общей популяции установлено у 67 больного (65,7%), а среди женщин данный показатель составил около 63%, мужчин несколько более 70%. Степень серопозитивности по титру РФ как в общей популяции, так у женщин и

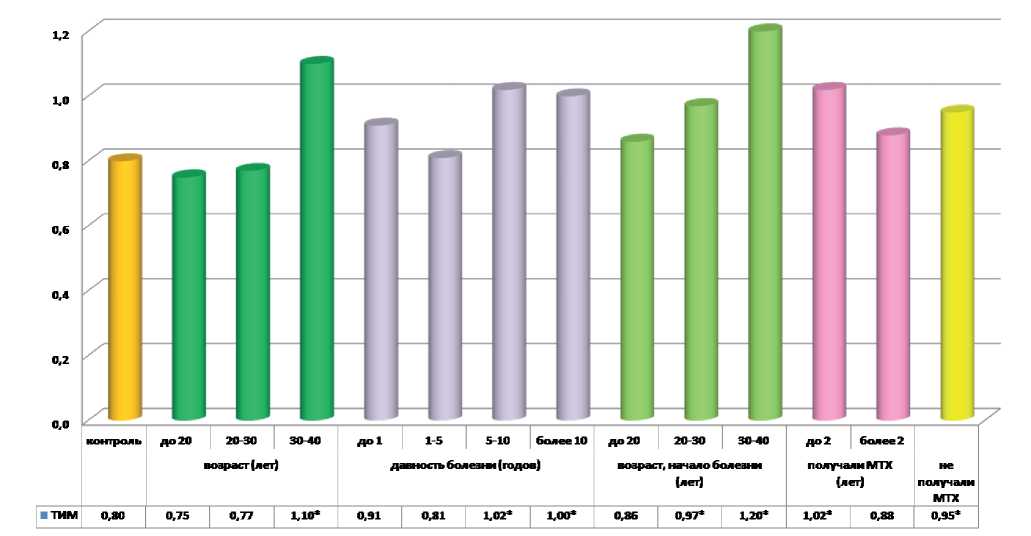

Рис.1. Показатели ТИМ у больных ревматоидным артритом молодого возраста

мужчин в большинстве случаев (соответственно 42,2%, 43,4%, 30%) была выраженной. Умеренная серопозитивностьотмече-но у 13,7%, а более высокая степень в 9,8% случаев. У остальных – 35 больных (34,3%) имело место серонегативное течение с отсутствием РФ.

Известно, что в совокупности клинико-лабораторных сдвигов определяется суммарная активность воспаления, среди обследованных больных РА преобладала II степень активности воспалительного процесса – у 67,6% обследованных. У остальных больных степени имело место умеренная – I степень активности (19,6%) и высокая III степень активности (18,3%) воспалительного процесса. У мужчин сравнительно больше имело место I степень активности, тогда как у женщин II степень активности.

Системные проявления РА обнаружены у 21 больных РА, что соответствует 20,6%, из них внесуставные поражения у 8 больных (7,8%) к общей популяции 102 больных, и типа ревматоидных узелков у 13 больных, причем во всех случаях у женщин. Обнаружение системных поражений и проявлений РА указывает на подверженность поражению других органов и систем. В данном контексте изучение состояния кардиоваскулярной системы является актуальной.

Наиболее ранним признаком атеросклеротического поражения сосудов является эндотелиальная дисфункция [7], устанавливаемая по нарушению эндотелий-зависимой вазодилятации.

Ультразвуковое исследование сосудов экстракраниального отдела сонных и позвоночных артерий, плечевой артерии выполняли на дуплексном аппарате SoneScapeSSI 5000 (Китай) по методу D. Celermajer и соавт. [4] линейным датчиком 7,11Мгц, конвекс датчиком 3,5Мгц, кардиальным датчиком 2,5-5,0Мгц с определением извитости сосудов, линейной скорости кровотока, с анализом структуры стенок сосудов, толщины комплекса интима-медиа (ТИМ), наличия атеросклеротических бляшек (АСБ) и степени стеноза. Нормальной считали величину ТИМ не более 0,9 мм.

Нами проведено дуплексное исследование экстракраниального отдела сонных и позвоночных артерий выполняли с определением извитости сосудов, линейной скорости крово- тока с анализом толщины комплекса интима-медиа, наличия атеросклеротических бляшек и степени стеноза нормальной считали величину ТИМ не более 0,9 мм (рис. 1).

Как видно из представленного рисунка, изменения сонных и позвоночных артерий у больных РА в молодом возрасте характеризовались увеличением ТИМ, не редким нахождением атеросклеротических бляшек, извитостью сонных и позвоночных артерий. При дуплексном исследовании бронхеоце-фальных артерий увеличение ТИМ выявлено у 29,4% больных РА.

Увеличение ТИМ было чаще у больных старше 30 лет (Р<0,01), не зависело от давности болезни, ассоциировалось с серопозитивным вариантом течения РА (Р<0,05), также ассоциировалось увеличением ТИМ с возрастом начала болезни – при начала болезни после 20 лет достоверно увеличивалось (Р<0,01). У больных принимавших МТ в течение до 2-х лет показатели были выше (Р<0,05), чем у не принимавших МТ, что связано скорее всего применением индуцирующих доз ремиссию, что подтверждается снижением показателей у больных более длительно принимавших. В группе больных не принимавших МТ показатели ТИМ было достоверно ниже (Р<0,05).

У всех больных РА определялись УЗ признаки изменения в стенке плечевой артерии. Плечевая артерия в большинстве случаев имела неровный внутренний контур, выявлено неравномерное утолщение КИМ, а у 5% больных были выявлены пролонгированные неравномерные пристеночные гиперэхогенные наложения, без стенозирования сосуда. Достоверно шире, чем в контрольной группе (р<0,05), был просвет плечевой артерии как в диастолу, так и в систолу. Достоверно снижен относительный систолический прирост (OCП), что свидетельствовало об увеличении жесткости стенки плечевой артерии у больных РА, вероятно, связанном с морфологическими изменениями в ней [4] (таблица 1).

Более широкий просвет плечевой артерии у больных РА коррелировал с уровнем СРБ, титром РФ, величиной холестерина, триглицеридов, что согласуется с данными других авторов [2].

У больных РА при проведение пробы с реактивной гипере-

Характеристика просвета плечевой артерии у лиц контрольной группы и больных РА (М±m)

Таблица 1

|

Показатель |

Контроль (n=20) |

Больные РА (n=36) |

Р |

|

ПСd см |

0,34±0,0023 |

0,41±0,012* |

<0,01 |

|

ПСc см |

0,37±0,01 |

0,45±0,031* |

<0,05 |

|

ОСП |

0,066±0,04 |

0,41±0,013* |

<0,01 |

|

Vp cм/с |

97±3,67 |

88±3* |

<0,05 |

|

Vm cм/с |

26,8±1,23 |

32±1,1* |

<0,05 |

|

Vобмл/мин |

2,25±0,25 |

3,31±0,13* |

<0,05 |

|

% ПСd 15 |

11,56±0,76 |

0,5±0,34* |

<0,01 |

|

% ПСd 60 |

13,4±1,12 |

8,1±0,60* |

<0,01 |

|

%Vp 15 |

21±4 |

17±3* |

<0,05 |

|

%Vm 15 |

47±7 |

45±6* |

<0,05 |

|

%Vоб15 |

51±7 |

48±7* |

<0,05 |

Примечание:

ПСd – просвет сосуда в диастоле ПСc – просвет сосуда в систоле

Vp – пиковая скорость

Vm – средняя скорость

Vоб – объемная скорость мией отмечена, достоверно меньшая максимальная вазодилятация по сравнению с контрольной группой. Она составила в среднем 8,1±0,60%, в то время как у здоровых лиц равнялась – 13,4±1,12%. Средние значения скоростей кровотока Vp, Vm, Vоб достоверно возрастали, начиная с 15-й сек снятия окклюзии. На основания анализа ответа сосудистой стенки на пробу с реактивной гиперемией к I группе были отнесены больные с развитием вазодилятации сразу после устранения окклюзии (64,8%) [4]. Данную реактивность следует считать нормальной. Ко II группе были отнесены больные с вазоспастической реакцией (35,2%). Этот тип реагирования явилось как патологический.

Анализ реактивности плечевой артерии в зависимости от клинических проявлений РА показал, что больные не отличались между собой по характеру течения заболевания, активности процесса, наличию внесуставных проявлений, серопре-надлежности (таблица 2).

В то же время выявлено различие между исследуемыми группами в зависимости от длительности заболевания. Патологическая реактивность регистрировалась чаще в первые годы от начало заболевания и через 10 лет, тогда как в интервале от 5 до 10 лет функция эндотелия у больных чаще была

Таблица 2

|

Клиническая характеристика больных с РА |

Типы реагирования ПА |

||||

|

n= |

36 |

II n=66 |

|||

|

Абс. число |

% |

Абс. число |

% |

||

|

Течение |

Быстропрогрессирующий |

1 |

2,77 |

3 |

4,55 |

|

Медленно прогрессирующий |

35 |

97,22 |

63 |

96,45 |

|

|

Серопозитивность по РФ |

Серопозетивный |

21 |

58,33 |

40 |

60,6 |

|

Серонегативный |

15 |

41,66 |

26 |

39,4 |

|

|

Активность, степень |

1 |

6 |

16,66 |

10 |

15,1 |

|

2 |

23 |

63,88 |

42 |

63,6 |

|

|

3 |

7 |

19,44 |

4 |

6,06 |

|

|

Возраст больных, лет |

До 20 лет |

12 |

33,33 |

18 |

27,3 |

|

20-30 лет |

16 |

44,44 |

44 |

66,66 |

|

|

30-40 лет |

8 |

22,22 |

4 |

6,06 |

|

|

Длительность заболевания, лет |

1-5лет |

9 |

25 |

10 |

15,1 |

|

5-10лет |

9 |

25 |

51 |

77,3 |

|

|

>10лет |

18 |

50 |

5 |

7,6 |

|

|

Внесуставные проявления |

имеются |

7 |

19,44 |

12 |

18,2 |

|

Нет |

29 |

80,55 |

54 |

81,8 |

|

|

Базисная терапия |

с МТ |

20 |

55,55 |

48 |

72,7 |

|

без МТ |

16 |

44,44 |

18 |

27,3 |

|

Примечание: *Р<0,05 достоверное различие между группами с МТ и без МТ

Типы реагирования плечевой артерии при проведение пробы с реактивной гиперемией у больных ревматоидным артритом в зависимости от клинических проявлений

нормальной. Также у больных принимавших МТ больше 2 лет чаще выявлялось патологическая реактивность.

Выводы:

-

1. Кардиальная патология часто протекает субклинически – при этом клинические изменения со стороны сердца, как правило, минимальные и редко выходят на первый план в общей картине болезни.

-

2. У больных РА молодого возраста применение метотрексата чаще ассоциировалось увеличением толщины комплекса интима-медиа сонных артерий и извитостью сонных и позвоночных артерий у 31,4% больных.

-

3. Атеросклеротические бляшки обнаружены в 1,5 раза чаще на фоне применения метотрексата, с локализацией главным образом, в устье внутренней сонной артерии. Стенозы сонных артерий у больных РА были гемодинамически незначимы.

Таким образом, у больных РА получавших МТ имеет место частое развитие эндотелиальной дисфункции, ассоциированной со структурно-функциональными изменениями сердца и сосудов, свидетельствующим о раннем развитии атеросклероза и морфофункциональных изменений со стороны сердца у значительной части лиц молодых больных (36,3%). Эти данные указывают на необходимость применения патогенетических средств при применении МТ кардиопротекторного и метаболического характера.

Список литературы Эндотелиальная дисфункция у больных ревматоидным артритом на фоне лечения метотрексатом

- Ассоциация Ревматологов России.//Клинические рекомендации «Лечение ревматоидного артрита» -Москва. -2004.

- Инамова О.В. Повреждение эндотелия и вазорегулирующая активность сосудистой стенки у больных ревматоидным артритом.//Научно-практическая ревматол., -2003, №4, С. 17-19.

- Насонов Е.Л. Ревматоидный артрит -модель атеротромбоза.//РМЖ -2008; №15, С. 509-517.

- Терегулов Ю.Э., Хусаинова Д.К., Салихов И.Г. К методологии проведения пробы и оценки эндотелийзависимой дилятации плечевой артерии.//Эхокардиография, -2004, №3, С. 217-221.

- De Bree A., Verscuren V.M.M., Kromhout D., Kluijtmans L.A.J., Blom H.J. Homocysteine determinants and the evidence to what homocysteine determines the risk of coronary heart disease.//Pharml. Rev. -2010.V. 54.P. 599-618.

- Gabriel SE. The epidemiology of rheumatoid arthritis.//Rheum Dis Clin North Amer.-2009.V. 27 P. 269-281.

- Jensen O.K., Rasmussen C., Mollerup F. et al. hyperhomocysteinemia influence of methotrexate treatment and folic acid supplementation.//J Rheumatol. -2012. V. 29. P. 1615-1618.

- Landewe R.B.M., Van Den Borne B.E., Breedveld F.C., Dijkmans B.A. Methotrexate effects in patients with rheumatoid arthritis with cardiovascular comorbidity.//Lancet. -2008. V. 355. P. 1616-1617.