Эндоваскулярная реваскуляризация обструктивно поражённого венозного подвздошно-бедренного сегмента различной протяжённости при посттромботической болезни

Автор: Шевченко Ю.Л., Литвинов А.А., Стойко Ю.М., Марчак Д.И., Ермаков Д.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Редакционные статьи

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Тромбоз глубоких вен и связанная с ним посттромботическая болезнь (ПТБ) представляют собой значимую медико-социальную проблему, особенно в случаях поражения подвздошно-бедренного сегмента вен. Около 70% пациентов с проксимальным венозным тромбозом сталкиваются с полной окклюзией либо частичной реканализацией, что приводит к стойкой обструкции венозного оттока и прогрессированию ПТБ. Современные методы лечения в виде эндоваскулярной дезобструкции и венозного стентирования показывают неоднозначные клинические результаты, в связи с этим существует необходимость в изучении факторов риска, влияющих на эффективность этих вмешательств в зависимости от протяженности обструкции.Цель исследования: оценить эффективность и безопасность эндоваскулярного лечения пациентов с посттромботической проксимальной обструкцией венозного русла подвздошно-бедренного сегмента различной протяженности.Материалы и методы: в ретроспективное исследование включены 99 пациентов с ПТБ, осложненной посттромботической обструкцией подвздошнобедренного сегмента, которым с 2016 по 2024 гг. были проведены эндоваскулярные реканализации. Пациенты разделены на две группы в зависимости от протяженности обструкции подвздошно-бедренного сегмента. В I группу (28 пациентов) вошли пациенты с обструктивным поражением подвздошного сегмента, во II группу (71 пациент) - с обструктивным поражением подвздошных, общей бедренной и поверхностной бедренной вен (подвздошно-бедренный сегмент). Клиническая оценка пациентов проводилась согласно международной классификации CEAP, а также с использованием клинических опросников Villalta, VCSS и CIVIQ-20. Основными показателями эффективности лечения являлись снижение суммы баллов по клиническим шкалам Villalta, VCSS, CIVIQ-20, а также подтверждение проходимости УЗДС стентированного участка подвздошно-бедренного сегмента различной протяженности через 3 месяца после выписки.Результаты: технический успех эндоваскулярной реканализации в обеих группах достигнут у всех пациентов. В обеих группах отмечено статистически значимое улучшение показателей согласно клиническим шкалам Villalta, VCSS, CIVIQ-20 (p function show_abstract() { $('#abstract1').hide(); $('#abstract2').show(); $('#abstract_expand').hide(); }

Посттромботическая болезнь, венозная обструкция, венозное стентирование, эндоваскулярная реканализация

Короткий адрес: https://sciup.org/140309975

IDR: 140309975 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_1_4

Текст научной статьи Эндоваскулярная реваскуляризация обструктивно поражённого венозного подвздошно-бедренного сегмента различной протяжённости при посттромботической болезни

Тромбоз глубоких вен является важной медико-социальной проблемой с достаточно высокой частотой встречаемости, в России и Европе она оценивается примерно в 1 случай на 1000 человек в год [1; 2]. В зависимости от локализации тромбоза, у 23–60% пациентов развивается посттромботическая болезнь (ПТБ), несмотря на высокую приверженность к назначенной оптимальной медикаментозной терапии [3]. При этом 40% случаев проксимального тромбоза локализуется в подвздошно-бедренном венозном сегменте [4]. Несмотря на антикоагулянтную терапию и компрессионное лечение, адекватной реканализации просвета венозного русла пораженного сегмента у 70% таких пациентов так и не происходит, что приводит к стойкой обструкции венозного оттока, который является ключевым звеном развития ПТБ [5].

Проблема венозного стентирования получила актуальность во второй половине XX века, когда были проведены первые экспериментальные исследования венозных стентов на животных. Но уже в 1988 г. Zollikofer с соавт. сообщили о выполненном венозном стентировании у 4 пациентов с послеоперационным стенотическим сужением вен и гемодиализных шунтов [6]. А в 1991 г. Elson J.D. и соавт. продемонстрировали результаты эндоваскулярного стентирования у 7 пациентов с тромботическими поражениями верхней и нижней полых вен [7]. Среди отечественных учёных большой вклад в изучение механизмов развития ПТБ внесли А.Н. Веденский, В.С. Савельев, В.И. Прокубовский и другие [8].

Среди открытых реконструктивных вмешательств наиболее распространенной считалась методика перекрестного аутовенозного шунтирования, предложенная E.S. Palma в 1960 г. и применяемая при односторонних коротких проксимальных окклюзиях подвздошных вен [9]. Различными авторами сообщались результаты проходимости шунтов от 63 до 89% в ходе наблюдения за пациентами после данных вмешательств [10–12]. В литературе опубликована серия результатов операций Palma, включающая 412 реконструкций с проходимостью шунтов от 70 до 83% в сроки наблюдения от 3 до 5 лет [13]. В России наибольший опыт применения операции Palma представлен в статье А.Н. Веденского, Ю.М. Стойко, В.В. Сабельникова в 1997 г. В исследование были включены 328 больных с односторонней обструкцией подвздошного сегмента, которым было выполнено перекрестное аутовенозное шунтирование. Авторы отметили клиническое улучшение в 90% случаев в ближайшем послеоперационном периоде [14].

Но в настоящее время с развитием эндоваскулярных методик, направленных на минимизацию хирургического воздействия, основным методом лечения окклюзий или-офеморального сегмента при ПТБ является дезобструкция венозного русла, осуществляемая путем баллонной ангиопластики и стентирования окклюзированного участка [15]. С учетом наличия фиброзных изменений венозной стенки, а также локализации поражения в области функционально активных зон, на сегодняшний день разработаны специализированные венозные стенты с характеристиками, отвечающими современным требованиям для полноценного функционирования в венозном русле [16].

Однако проблема с применением новых методов и инструментов полностью не решена: показатели технического успеха и проходимости стентов в послеоперационный период оказались достаточно различными. В метаанализе M.K. Razavi (2015), включившем 37 исследований и 2869 пациентов с нетромботическим, острым и хроническим тромботическими формами обструкций венозного русла, автор сообщает о показателях проходимости стентов через 1 год наблюдения, варьирующихся от 79% до 99% и зависящих от характера и генеза формирования обструктивного поражения вен [17]. В систематическом обзоре, включающем 16 исследований с участием 2373 пациентов, M.J. Seager и соавт. (2016) пришли к выводу, что данные вмешательства особенно эффективны у тяжелых пациентов с трофическими язвами, приводят к их устойчивому заживлению и облегчению симптомов в 56–100% случаев. Но при этом показатели проходимости стентированного участка в послеоперационном периоде по данным исследователей составляли от 32 до 98,7% [18]. В метаанализе W. Wang, включающего 14 исследований с участием 1987 пациентов, которым выполнялось стентирование хронических окклюзий вен, продемонстрировано, что показатели первичной проходимости стентов после восстановления просвета колеблются от 67,0 до 98,7% [19]. В связи с этим до сих пор представляется весьма актуальным оценка клинической эффективности эндоваскулярных методик в зависимости от протяженности поражения подвздошно-бедренного венозного сегмента, а также изучение факторов, влияющих на результат эндоваскулярного лечения пациентов с посттромботической болезнью и обструктивным поражением проксимальных отделов венозного русла нижних конечностей.

Цель исследования: оценить эффективность и безопасность эндоваскулярного лечения пациентов с посттромботической проксимальной обструкцией венозного русла подвздошно-бедренного сегмента различной протяженности.

Материалы и методы

В ретроспективное исследование включены 99 больных ПТБ, осложненной посттромботической обструкцией подвздошно-бедренного сегмента, которым с 2016 по 2024 гг. было проведено венозное стентирование в отделении рентгенохирургии клиники грудной и сердечнососудистой хирургии им. Св. Георгия НМХЦ им. Н.И. Пирогова. Пациенты разделены на две группы в зависимости от протяженности обструкции подвздошно-бедренного сегмента. Из них 28 пациентов (1-я группа) имели обструктивное поражение только одного (подвздошного)

венозного сегмента, а у 71 пациента (2-я группа) имелось протяженное обструктивное поражение подвздошных, общей бедренной и поверхностной бедренной вен (подвздошно-бедренный сегмент).

Критерии включения в исследование: тяжелая форма ХЗВ (С3–С6 по классификации CEAP) с наличием тромботической обструкции подвздошно-бедренного венозного сегмента различной протяженности.

Критерии невключения в исследование: возраст младше 18 лет, острая стадия тромбоза глубоких или поверхностных вен нижних конечностей, диффузная обструкция глубоких вен нижних конечностей с окклюзией глубокой бедренной вены. Пациенты с выраженной недостаточностью функции почек, тяжелый коморбид-ный фон.

Медиана возраста больных составила 39,9 (IQR 30–46,5) и 40 (IQR 31,5–48) лет в 1 и 2 группах, соответственно, p = 0,102. В обеих группах преобладал женский пол: в I группе 6 мужчин (21,4%) и 22 женщины (78,6%), во II группе 29 мужчин (40,8%) и 42 женщины (59,2%). Клиническая оценка пациентов обеих групп до и после вмешательства соответствовала международной классификации CEAP, а также оценка тяжести заболевания осуществлялась с помощью клинических опросников Villalta и VCSS, а качество жизни оценивалась по шкале CIVIQ-20 (Табл. 1).

Большинство пациентов 1 и 2 групп предъявляли субъективные жалобы на боль и тяжесть, а также на чувство распирания в бедре и голени пораженной нижней конечности, усиливающихся при физической нагрузке. Среди клинических проявлений у больных обеих групп отмечался отек пораженной конечности перманентного характера, что соответствовало клиническому классу С3 по классификации CEAP (в I группе – 26 больных (92,9%), во II группе 57 больных (80,3%)). 3 пациента (4,2%) из II группы имели трофические нарушения кожных покровов, проявляющиеся гиперпигментацией и липодерматосклерозом, соответствующие клиническому классу C4 по классификации CEAP. Наиболее тяжелым клиническим проявлением считалось наличие трофических язв в области голени (клинический класс C6 по классификации CEAP), и отмечавшееся у 2 пациентов I группы (7,1%) и 3 пациентов (4,2%) II группы. При этом еще 8 пациентов (11,3%) из II группы имели их ранее в анамнезе (клинический класс C5 по классификации CEAP). Пациенты обеих групп были привержены к назначенной им ранее компрессионной и медикаментозной терапии.

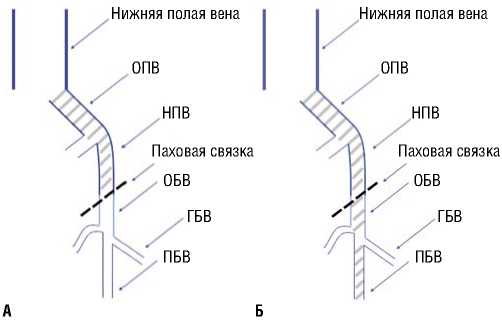

В качестве визуализирующих методик на доопера-ционном этапе преимущество отдавалось выполнению МР-флебографии, МСКТ-флебографии или прямой восходящей флебографии. Ангиографические характеристики пациентов первой группы (28 больных) проявлялись в виде окклюзивного поражения только подвздошного сегмента с отсутствием посттромботических изменений нижележащих венозных сегментов (Рис. 1 А). Во второй группе (71 пациент) имелось протяженное окклюзивное поражение подвздошного сегмента, а также общей бедренной и поверхностной бедренной вен (Рис. 1 Б).

На дооперационном этапе прямая восходящая флебография вен нижних конечностей выполнялась на ангиографической установке Toshiba Infinix 9000 по стандартному протоколу с оценкой полученных результатов двумя независимыми специалистами.

В процессе стентирования больным имплантировались специализированные венозные стенты с плетеной структурой (Wallstent), а также стенты, выполненные в результате лазерной резки (Abre, Venovo), которые широко используются в отечественной и зарубежной эндоваскулярной хирургии.

Оперативное вмешательство пациентам I и II групп выполнялось через подколенный доступ. С целью

Табл. 1. Клинико-демографическая характеристика пациентов

|

Критерий |

Группа I |

Группа II |

p |

|

Пол |

6 (21,4%) |

29 (40,8%) |

0,102 |

|

– мужской, n (%) |

|||

|

Возраст, полных лет (Me [IQR]) |

39,5 [30–46,5] |

40 [31,5–48] |

0,762 |

|

ИМТ, кг/м2 (Me [IQR]) |

26,7 [24,3–28,5] |

26,4 [23,2–31] |

0,98 |

|

Сторона поражения |

24 (85,7%) |

57 (80,3%) |

0,773 |

|

– слева, n (%) |

Тяжесть заболевания по классификации CEAP

|

– C3, n (%) |

26 (92,9%) |

57 (80,3%) |

0,223 |

|

– C4, n (%) |

– |

3 (4,2%) |

0,556 |

|

– C5, n (%) |

– |

8 (11,3%) |

0,101 |

|

– C6, n (%) |

2 (7,1%) |

3 (4,2%) |

0,620 |

|

Villalta, количество баллов (Me [IQR]) |

10 [8–11] |

14 [12–15,5] |

<0,001* |

|

VCSS, количество баллов (Me [IQR]) |

8 [6–9,5] |

10 [9–12] |

<0,001* |

|

CIVIQ-20, количество баллов (Me [IQR]) |

53 [45,5– 62] |

66 [56–71,5] |

<0,001* |

Рис. 1. Схематическое изображение обструктивного поражения подвздошного сегмента у пациентов I группы (а) и подвздошно-бедренного сегмента у пациентов II группы (б).

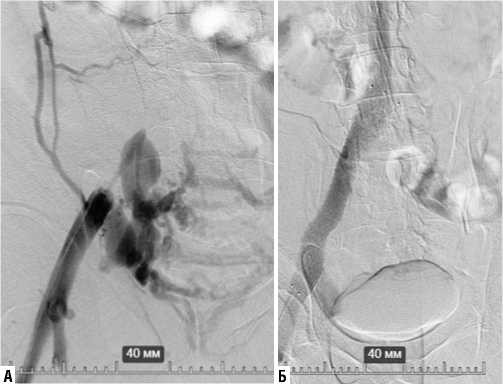

Рис. 2. Результаты ангиографии пациента I группы до (а) и после (б) выполнения стентирования подвздошного венозного сегмента.

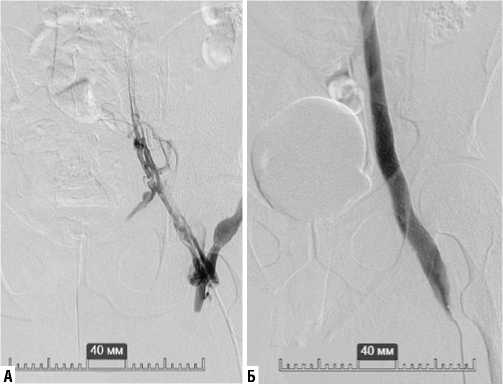

Рис. 3. Результаты ангиографии пациента II группы до (а) и после (б) выполнения стентирования подвздошного-бедренного венозного сегмента.

снижения риска интраоперационных тромботических осложнений внутривенно вводили 100 ЕД/кг раствора гепарина натрия. Реканализация окклюзии осуществлялась антеградно с использованием поддерживающего катетера при помощи гидрофильных проводников по принципу эскалации их жесткости. Баллонная ангиопластика выполнялась поэтапно: начиная с низкопрофильных катетеров малого диаметра, заканчивая баллонным катетером из нейлона с диаметром, соответствующим номинальному диаметру венозного русла в данном сегменте (Рис 2, 3).

В послеоперационном периоде пациенты получали эноксапарин подкожно в дозировке 1мг/кг массы тела 2 раза/сут. в течение 2 недель с последующим переходом на пероральную антитромботичесекую терапию в комбинации ривароксабан 20мг/сут. и клопидогрел 75 мг/сут. на срок не менее 6 месяцев.

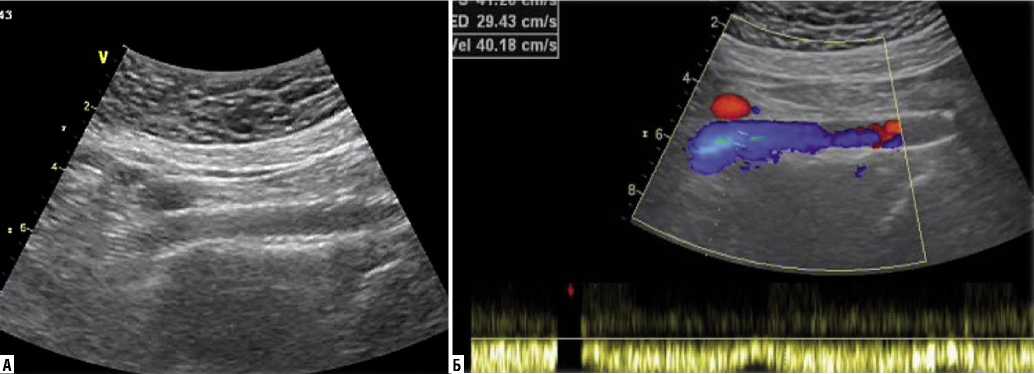

В первые сутки после стентирования выполнялся ультразвуковой контроль проходимости стентированного участка с определением значений пиковой скорости кровотока в зоне имплатированного стента. Исследование проводилось на УЗ-аппарате экспертного класса General Electric Vivid E9 (Рис. 4).

Клиническая оценка пациентов в послеоперационном периоде происходила через 6 месяцев после выполненного вмешательства. Повторная оценка проходимости стентированного участка происходила в то же время посредством выполнения ультразвукового дуплексного сканирования (УЗДС) вен нижних конечностей.

Статистический анализ

Статистические расчеты проведены в программе SPSS 26. Оценено соответствие данных нормальному распределению (использовался критерий

Шапиро–Уилка). Показатели описательной статистики включали число наблюдений (n), медиану (Ме), межквартильный размах [IQR]. В случаях, когда распределение

Рис. 4. Ультразвуковой контроль проходимости стентированного участка (а) и определение значений пиковой скорости кровотока в стенте (б).

Табл. 2. Сравнение показателей по клиническим шкалам до и после операции

Результаты

В раннем послеоперационном периоде пациенты обеих групп отмечали снижение интенсивности, а в некоторых случаях и полное купирование ранее предъявляемых жалоб: субъективно уменьшено или полностью исчезло чувство тяжести в пораженной конечности, увеличена толерантность в физической нагрузке. Среди пациентов с незаживающими трофическими язвами у 1 пациента из I группы и у 2 пациентов из II группы достигнута полная эпитализация язвенного дефекта в срок до 6 месяцев. Отмечено статистически значимое улучшение клинических показателей в обеих группах по сумме баллов согласно клиническим шкалам VILLALTA, VCSS, CIVIQ-20 (Табл. 2).

После выполненного эндоваскулярного вмешательства проходимость стентированного участка через 6 месяцев подтверждена у 27 пациентов (93,2%), во второй группе – 60 пациентов (83,3%). Среди 11 пациентов II группы, у которых ранний послеоперационный период осложнился тромбозом стентированного участка, у 2 пациентов отмечена деформация конструкции имплантированного стента.

При оценке факторов риска в обеих группах выявлены два предиктора, значимо влияющие на вероятность развития тромбоза стентированного участка в послеоперационном периоде: протяженность поражения более 1 венозного сегмента (ОШ 2,644; 95 % ДИ 1,552–12,664, p = 0,049) и скорость кровотока в стентированном участке менее 13 см/с (ОШ 94,500, 95 % ДИ 15,139–589,888, p<0,001) (Табл. 3).

Проведен многофакторный анализ влияния значений пиковой скорости венозного кровотока в зоне стентированного участка на результат оперативного лечения обеих групп: выявлено пороговое значение

Табл. 3. Оценка факторов риска на вероятность развития тромбоза стентированного участка

|

Параметр |

ОШ |

95% ДИ |

p |

|

Возраст старше 40 лет |

0,369 |

0,105–1,290 |

0,083 |

|

Мужской пол |

0,506 |

0,130–1,977 |

0,708 |

|

ИМТ >30 кг/м2 |

1,217 |

0.342–4.339 |

0,762 |

|

Левосторонний тромбоз |

1,257 |

0,253 – 6,236 |

0,78 |

|

Клинический класс выше С3 по шкале CEAP |

0,935 |

0,187–4,686 |

0,66 |

|

15 и более баллов по шкале Villallta |

0,397 |

0,082–1,917 |

0,468 |

|

Более 10 баллов по шкале VCSS |

0,617 |

0,191–1,992 |

0,897 |

|

Более 60 баллов по шкале CIVIQ |

2,899 |

0,745–11,271 |

0,293 |

|

Протяженность поражения более 1 венозного сегмента |

2,644 |

1,552–12,664 |

0,049* |

|

Значение пиковой скорости кровотока в стентированном участке менее 13 см/с |

94,500 |

15,139–589,888 |

<0,001* |

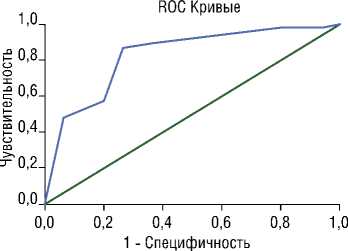

Диагональные сегменты, сгенерированные связями AUC = 0,829

Рис. 5. ROC-кривая оценки взаимосвязи значений пиковой скорости венозного кровотока в зоне стентированного участка обеих групп с результатом проходимости стента в раннем послеоперационном периоде.

V = 13 см/с, при котором отмечается значимое увеличение риска развития тромбоза стентированного участка в раннем послеоперационном периоде (чувствительность 98,8%, специфичность 80,0%) (Рис. 5).

Обсуждение

Эндоваскулярная реканализация и стентирование обструктивного поражения подвздошно-бедренного

венозного сегмента у пациентов с тяжелыми формами хронических заболеваний вен является приоритетным, а в ряде случаем безальтернативным методом лечения. Однако ликвидация протяженных обструктивных поражений 2 группы, затрагивающих сразу несколько венозных сегментов, является более сложным оперативным вмешательством с более высоким риском возможных тромботических венозных осложнений. В частности, у 2 пациентов II группы, у которых ранний послеоперационный период осложнился тромбозом стентированного участка, деформация имплантированного стента произошла именно в области функционально активной зоны на уровне верхней ветви лобковой кости. В связи с этим можно предположить, что имплантация стентов на данных участках может быть ограничена, а их конструкция требует технического усовершенствования.

Результаты исследования показали, что эндоваскулярное стентирование значительно улучшает клинические показатели и качество жизни пациентов с посттромботической обструкцией венозного русла подвздошно-бедренного сегмента в обеих группах. После вмешательства наблюдалось значительное снижение тяжести заболевания согласно шкалам VILLALTA и VCSS, а также улучшение качества жизни согласно шкале CIVIQ-20. Однако пациенты во второй группе, с протяженным поражением венозного сегмента, продемонстрировали более выраженные положительные изменения по всем шкалам, что может быть связано с более тяжелым исходным состоянием этих пациентов и эффектом восстановления венозной проходимости на протяженном участке поражения.

Следует отметить, что такие факторы, как возраст пациентов, пол, ИМТ, сторона поражения и исходный клинический класс заболевания по шкале CEAP не оказали статистически значимого влияния на конечные результаты лечения. Кроме того, показатели по шкалам VILLALTA и VCSS, превышающие критические значения до операции в 1 и 2 группах не оказали значимого влияния на результаты после стентирования.

Наиболее значимыми факторами, влияющими на риск тромбоза стентированного участка в послеоперационном периоде, оказались протяженность поражения более одного венозного сегмента (ОШ 2,644; p = 0,049) и пиковая скорость кровотока в стентированном участке менее 13 см/с (ОШ 94,500; p<0,001). Несмотря на выявленную значимость этих факторов, представляется, что эти факторы взаимосвязаны, так как у пациентов с распространенным посттромботическими изменениями скорость венозного кровотока может быть существенно ограничена, что увеличивает риск тромбоза в послеоперационном периоде. Пиковая скорость кровотока в зоне имплантированного стента показала высокую чувствительность и специфичность в обеих группах. Это подтверждает необходимость персонифицированного подхода к изучению гемодинамических показателей в различных сегментах до и после оперативного вмешательства.

Выводы

-

1. Эндоваскулярная реваскуляризация со стентированием венозных обструкций подвздошно-бедренного сегмента различной протяженности является эффективным и относительно безопасным методом лечения тяжелых форм хронических заболеваний вен.

-

2. Пиковая скорость кровотока является важным фактором прогнозирования проходимости стентированного участка в раннем послеоперационном периоде. Пиковая скорость кровотока в зоне стентированного участка менее 13 см/с является значимым предиктором тромбоза стента в раннем послеоперационном периоде.

-

3. Стентирование протяженных обструктивных поражений венозного русла, затрагивающих несколько венозных сегментов, приводит к значительному клиническому улучшению и повышению качества жизни пациентов, однако сопряжено с более высоким риском тромботических осложнений. Это обстоятельство требует обязательного систематического контроля проходимости оперированного венозного сегмента, соответствующей антикоагулянтной и дезагрегантной терапии под регулярным лабораторным контролем системы гемостаза.