Эндоваскулярная реваскуляризация сердца в сочетании со стимуляцией экстракардиального неоангиогенеза (методика Юрлеон) при диффузном коронарном атеросклерозе

Автор: Шевченко Ю.Л., Катков А.А., Ульбашев Д.С., Ермаков Д.Ю.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Редакционные статьи

Статья в выпуске: 3 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

В современной кардиохирургической практике отмечается значительный рост числа пациентов с диффузным многососудистым поражением коронарного русла, что обусловлено совокупностью факторов, включая широкое внедрение эндоваскулярных методов реваскуляризации, пролонгированную медикаментозную терапию и расширение хирургических показаний. Для оптимизации лечения данной категории больных в 2007 г. академиком Ю.Л. Шевченко был предложен метод стимуляции экстракардиального неоангиогенеза («ЮрЛеон»), получивший распространенное клиническое применение. Цель. Оценка клинической эффективности гибридной реваскуляризации миокарда (дополнение коронарного стентирования методикой «ЮрЛеон») и у больных ИБС с диффузным поражением коронарного русла. Материал и методы. В исследование включено 77 пациентов с диффузным поражением коронарного русла, которые проходили лечение в Клинике грудной и сердечно-сосудистой хирургии им. Святого Георгия, НМХЦ им. Н.И. Пирогова. Среди них мужчин ― 64,9% (n = 50), медиана возраста составила 72,00 года (68,00–75,00). I группа (n = 37) – больные, которым выполняли гибридную реваскуляризацию (ЧКВ+ЮрЛеон); II группа (n = 40) – контрольная (изолированное ЧКВ). Оценивались клинические данные, ЭхоКГ, синхро-ОФЭКТ, коронароангиография, оценка качества жизни (опросник SAQ-7). Результаты. Результаты 12-месячного наблюдения продемонстрировали значимое улучшение фракции выброса левого желудочка с 49% до 58% (p<0,001), уменьшение объема гибернированного миокарда на 44,4% (с 18% до 10%), (p<0,001) и улучшение функционального класса стенокардии в группе ЧКВ+ЮрЛеон. У 67,6% больных этой группы достигнут I-II функциональный класс стенокардии. Отмечено значимое улучшение качества жизни у пациентов I группы (p<0,001). Заключение. Результаты исследования подтверждают перспективность гибридной реваскуляризации миокарда (ЧКВ+ЮрЛеон) в лечении больных с диффузным поражением коронарных артерий, при этом разработанные алгоритмы отбора пациентов и стратификации по ожидаемой эффективности позволяют оптимизировать применение данной методики в клинической практике.

Ишемическая болезнь сердца, гибридная реваскуляризация миокарда, ЮрЛеон, чрескожные коронарные вмешательства

Короткий адрес: https://sciup.org/140310608

IDR: 140310608 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_3_4

Текст научной статьи Эндоваскулярная реваскуляризация сердца в сочетании со стимуляцией экстракардиального неоангиогенеза (методика Юрлеон) при диффузном коронарном атеросклерозе

ИБС сохраняет лидирующее положение в структуре заболеваемости и смертности населения развитых стран, представляя собой глобальную медико-социальную проблему [1; 2]. Несмотря на существенные достижения в области первичной и вторичной профилактики, со- вершенствование методов неинвазивной диагностики, развитие фармакотерапии и методов хирургического лечения, согласно данным ВОЗ, сердечно-сосудистая патология ежегодно приводит к 17,9 млн. летальных исходов, что соответствует 32% от общей смертности в мире [3].

Шевченко Ю.Л., Катков А.А., Ульбашев Д.С., Ермаков Д.Ю.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ СО СТИМУЛЯЦИЕЙ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОГО НЕОАНГИОГЕНЕЗА (МЕТОДИКА ЮРЛЕОН) ПРИ ДИФФУЗНОМ КОРОНАРНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Стандартными методами хирургического лечения больных ИБС на сегодняшний день являются коронарное шунтирование (КШ) и чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ), однако их выполнение у пациентов с диффузным поражением венечного русла ограничено [4–6].

В поисках альтернативных подходов к решению данной проблемы была разработана методика стимуляции экстракардиальной васкуляризации миокарда «ЮрЛеон» [7]. Теоретической основой данного метода служит концепция о влиянии хронической ишемии миокарда на активацию естественных компенсаторных механизмов неоангиогенеза, которые в условиях длительного дефицита кровоснабжения приводят к формированию коллатерального кровообращения, однако их функциональная достаточность зачастую оказывается ограниченной, что продиктовало необходимость разработки методов искусственной стимуляции неоангиогенеза [8–10].

Методика «ЮрЛеон» направлена на индукцию экстракардиальной васкуляризации сердца – формирование анастомозов между коронарными сосудами и прилежащими тканевыми структурами, включая перикард, медиастинальную жировую ткань, внутреннюю грудную артерию, что позволяет обеспечить дополнительную перфузию ишемизированных участков миокарда [11; 12].

Несмотря на то, что методика экстракардиальной васкуляризации «ЮрЛеон» успешно применяется в клинической практике как дополнение к КШ, вопрос о ее эффективности при гибридной стратегии реваскуляризации, сочетающей хирургические и эндоваскулярные методы (ЧКВ+ЮрЛеон), остается недостаточно изученным.

Ключевой задачей настоящего исследования является формирование строгих научно обоснованных показаний для комплексной гибридной реваскуляризации (дополнения ЧКВ методикой «ЮрЛеон»), поскольку рациональный отбор больных является определяющим фактором для достижения максимальной клинической эффективности, снижения вероятности послеоперационных осложнений и обеспечения устойчивого клинического эффекта в отдаленном периоде.

Материалы и методы

Методологически исследование было проспективным пилотным одноцентровым контролируемым. Проведен анализ лечения 77 больных, медиана возраста составила 72,00 года (68,00–75,00). Пациенты разделены на две группы: I группа (n = 37) – больные, которым выполняли гибридную реваскуляризацию – коронарное стентирование, дополненное методикой «ЮрЛеон» из левосторонней миниторакотомии (ЧКВ+ЮрЛеон); II группа (n = 40) – контрольная (изолированное ЧКВ). Отбор больных и определение показаний к хирургическому лечению проводили в рамках мультидисциплинарного консилиума.

Критерии включения больных в исследование:

-

• стенокардия напряжения II–IV функционального класса по классификации Канадского кардиологического общества;

-

• диффузное поражение коронарного русла;

-

• согласие пациента на исследование.

Критерии невключения больных в исследование:

-

• острый коронарный синдром в течение последних 30 суток;

-

• тяжелая систолическая дисфункция левого желудочка (ФВ<20%);

-

• гемодинамически значимые клапанные пороки сердца, требующие хирургической коррекции;

-

• наличие в анамнезе перикардитов, перикардэктомии или обширных хирургических вмешательств с высоким риском массивного спаечного процесса;

-

• тяжелая легочная гипертензия (систолическое давление в легочной артерии >60 мм рт. ст.);

-

• выраженная дыхательная недостаточность (ОФВ1<50% от должных значений);

-

• наличие злокачественных новообразований с ожидаемой продолжительностью жизни менее 2 лет;

-

• тяжелая почечная недостаточность;

-

• выраженные когнитивные нарушения, препятствующие адекватной оценке субъективной симптоматики больных.

Общая характеристика групп больных представлена в таблице 1.

Табл. 1. Сравнительная характеристика больных по основным клиническим параметрам

|

Категории |

Группа |

p |

|

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

ЧКВ (n = 40) |

||

|

Возраст, Me (Q 1 -Q 3 ), лет |

71,00 (67,00–75,00) |

72,00 (69,00-74,25) |

0,349 |

|

Пол Мужчины, n (%) Женщины, n (%) |

22 (59,5) 15 (40,5) |

28 (70,0) 12 (30,0) |

0,333 |

|

Сахарный диабет, n (%) |

16 (43,2) |

10 (25,0) |

0,091 |

|

Гипертоническая болезнь, n (%) |

28 (75,7) |

36 (90,0) |

0,130 |

|

ХОБЛ, n (%) |

11 (29,7) |

9 (22,5) |

0,604 |

|

ЧКВ в анамнезе, n (%) |

8 (21,6) |

11 (27,5) |

0,605 |

|

ПИКС, n (%) |

10 (27,0) |

17 (42,5) |

0,155 |

|

Курение, n (%) |

17 (45,9) |

22 (55,0) |

0,427 |

|

ФВ ЛЖ (исходно), Me (Q 1 -Q 3 ), % |

49,00 (45,00–52,00) |

55,00 (50,00–57,00) |

<0,001 |

|

Объем гиберниро-ванного миокарда (исходно), Me (Q 1 -Q 3 ), % |

18,00 (15,00–23,00) |

15,00 (12,00–18,00) |

0,067 |

|

CCS (исходно), n (%) ФК II ФК III ФК IV |

2 (28,6) 31 (49,2) 4 (57,1) |

5 (71,4) 32 (50,8) 3 (42,9) |

0,514 |

Табл. 1. Сравнительная характеристика больных по основным клиническим параметрам (продолжение)

|

Категории |

Группа |

p |

|

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

ЧКВ (n = 40) |

||

|

SAQ-7, Me (Q 1 -Q 3 ), |

|||

|

баллов |

|||

|

PL |

46,67 (20,00–60,00) |

53,33 (46,67–66,67) |

0,107 |

|

AF |

50,00 (30,00–50,00) |

60,00 (50,00–60,00) |

<0,001 |

|

QQL |

50,00 (37,50–62,50) |

62,50 (50,00–62,50) |

<0,001 |

|

SS |

50,83 (29,17–57,50) |

56,39 (53,06–61,39) |

0,003 |

По большинству демографических, клинических характеристик в группах не наблюдали статистически значимых различий.

Исходно больные группы ЧКВ характеризовались статистически значимо более высокой фракцией выброса левого желудочка и лучшими показателями качества жизни по опроснику SAQ-7 (по шкале оценки частоты приступов стенокардии, общего восприятия состояния здоровья и суммарного показателя). В группе ЧКВ+ЮрЛеон была тенденция к большей распространенности сахарного диабета и большему объему гибер-нированного миокарда, что указывает на более тяжелое исходное состояние больных этой группы.

При оценке исходного коронарного поражения значимыми учитывали стеноз ствола ЛКА≥50% и стенозы остальных крупных артерий ≥70%. Стеноти-ческое поражение коронарной артерии от 50 до 69% считали выраженным, стеноз 70–90% – критическим; 91–99% – оценивали как субокклюзию.

Статистический анализ не выявил достоверных различий между группами по характеру поражения ни в одном из исследуемых сегментов коронарного русла (p>0,05) (Табл. 2).

По зонам реваскуляризации и количеству имплантированных стентов обе группы были сопоставимы (Табл. 3).

ЧКВ проводили по стандартному протоколу, согласно утвержденным клиническим рекомендациям Российского кардиологического общества – «Стабильная ишемическая болезнь сердца» (2024) [1].

Методику «ЮрЛеон» из миниторакотомии выполняли под общей анестезией с однолегочной вентиляцией. Больного на операционном столе размещали в положении на спине с валиком под левой половиной грудной клетки с углом наклона 30°. Разрез длиной 6–8 см производили в 4–5 межреберье так, чтобы срединно-ключичная линия делила его на треть латерально и две трети медиально. Устанавливали ранорасширитель. При необходимости лучшей визуализации использовали видеоторакоскопиче-скую поддержку через дополнительный порт в 7-м межреберье по средней подмышечной линии. После вскрытия плевральной полости производилось отведение легкого. Выполняли отделение жировой ткани от перикарда на максимально возможном протяжении без использования

Табл. 2. Сравнительная характеристика больных по степени исходного поражения коронарного русла

|

Показатели |

Характер стеноза |

Группа |

p |

|

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

ЧКВ (n = 40) |

|||

|

Стеноз ствола ЛКА, n (%) |

Выраженный |

6 (16,22) |

3 (7,5) |

– |

|

Стеноз проксимального отдела ПМЖА (до ДВ1) , n (%) |

Выраженный |

4 (10,81) |

5 (12,5) |

0,236 |

|

Критический |

9 (24,32) |

7 (17,5) |

||

|

Субокклюзия |

5 (13,51) |

16 (40,0) |

||

|

Окклюзия |

5 (13,51) |

6 (15,0) |

||

|

Стеноз среднего отдела ПМЖА (ДВ1-ДВ2), n (%) |

Выраженный |

5 (13,51) |

6 (15,0) |

0,114 |

|

Критический |

6 (16,22) |

1 (2,5) |

||

|

Субокклюзия |

7 (18,92) |

14 (35,0) |

||

|

Окклюзия |

7 (18,92) |

10 (25,0) |

||

|

Стеноз дистального отдела ПМЖА (после ДВ2) , n (%) |

Выраженный |

3 (8,11) |

6 (15,0) |

0,619 |

|

Критический |

4 (10,81) |

2 (5,0) |

||

|

Субокклюзия |

4 (10,81) |

4 (10,0) |

||

|

Окклюзия |

15 (40,54) |

20 (50,0) |

||

|

Стеноз ДВ-1, n (%) |

Выраженный |

4 (10,81) |

2 (5,0) |

0,494 |

|

Критический |

1 (2,7) |

0 (0,0) |

||

|

Субокклюзия |

1 (2,7) |

2 (5,0) |

||

|

Окклюзия |

4 (10,81) |

1 (2,5) |

||

|

Стеноз ДВ-2, n (%) |

Выраженный |

2 (5,41) |

1 (2,5) |

0,459 |

|

Критический |

1 (2,7) |

2 (5,0) |

||

|

Окклюзия |

1 (2,7) |

0 (0,0) |

||

|

Стеноз проксимального отдела ОВ, n (%) |

Выраженный |

4 (10,81) |

3 (7,5) |

0,643 |

|

Критический |

6 (16,22) |

3 (7,5) |

||

|

Субокклюзия |

2 (5,41) |

3 (7,5) |

||

|

Окклюзия |

1 (2,7) |

0 (0,0) |

||

|

Стеноз среднего отдела ОВ, n (%) |

Выраженный |

1 (2,7) |

1 (2,5) |

0,506 |

|

Критический |

9 (24,32) |

9 (22,5) |

||

|

Субокклюзия |

5 (13,51) |

7 (17,5) |

||

|

Окклюзия |

2 (5,41) |

0 (0,0) |

||

|

Стеноз дистального отдела ОВ, n (%) |

Выраженный |

1 (2,7) |

1 (2,5) |

0,807 |

|

Критический |

4 (10,81) |

5 (12,5) |

||

|

Субокклюзия |

1 (2,7) |

4 (10,0) |

||

|

Окклюзия |

2 (5,41) |

3 (7,5) |

||

|

Стеноз ветвей тупого края (ВТК-1, ВТК-2), n (%) |

Выраженный |

5 (13,51) |

4 (10,0) |

0,388 |

|

Критический |

4 (10,81) |

2 (5,0) |

||

|

Субокклюзия |

2 (5,41) |

5 (12,5) |

||

|

Окклюзия |

1 (2,7) |

0 (0,0) |

||

|

Стеноз проксимального отдела ПКА, n (%) |

Выраженный |

3 (8,11) |

3 (7,5) |

0,487 |

|

Критический |

3 (8,11) |

1 (2,5) |

||

|

Субокклюзия |

1 (2,7) |

0 (0,0) |

||

|

Окклюзия |

2 (5,41) |

0 (0,0) |

||

|

Стеноз среднего отдела ПКА, n (%) |

Выраженный |

1 (2,7) |

2 (5,0) |

0,708 |

|

Критический |

9 (24,32) |

4 (10,0) |

||

|

Субокклюзия |

4 (10,81) |

2 (5,0) |

||

|

Окклюзия |

5 (13,51) |

3 (7,5) |

||

|

Стеноз дистального отдела ПКА (зона «креста») , n (%) |

Выраженный |

1 (2,7) |

2 (5,0) |

0,818 |

|

Критический |

1 (2,7) |

1 (2,5) |

||

|

Субокклюзия |

2 (5,41) |

1 (2,5) |

||

|

Окклюзия |

5 (13,51) |

3 (7,5) |

||

Шевченко Ю.Л., Катков А.А., Ульбашев Д.С., Ермаков Д.Ю.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ СО СТИМУЛЯЦИЕЙ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОГО НЕОАНГИОГЕНЕЗА (МЕТОДИКА ЮРЛЕОН) ПРИ ДИФФУЗНОМ КОРОНАРНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Табл. 2. Сравнительная характеристика больных по степени исходного поражения коронарного русла (продолжение)

|

Показатели |

Характер стеноза |

Группа |

p |

|

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

ЧКВ (n = 40) |

|||

|

Стеноз ЗМЖВ, n (%) |

Выраженный |

0 (0,0) |

1 (2,5) |

0,189 |

|

Критический |

6 (16,22) |

10 (25,0) |

||

|

Субокклюзия |

4 (10,81) |

1 (2,5) |

||

|

Окклюзия |

6 (16,22) |

3 (7,5) |

||

|

Стеноз ЗБВ, n (%) |

Выраженный |

3 (8,11) |

1 (2,5) |

0,187 |

|

Критический |

0 (0,0) |

1 (2,5) |

||

|

Субокклюзия |

1 (2,7) |

4 (10,0) |

||

|

Окклюзия |

3 (8,11) |

1 (2,5) |

||

Табл. 3. Количество имплантированных стентов

|

Категории |

Группа |

p |

|

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

ЧКВ (n = 40) |

||

Количество имплантированных стентов, n (%)

Обследование больных проводили по стандартизированному алгоритму, включавшему:

-

1. детальный анализ медицинской документации с оценкой анамнеза заболевания, предшествующих вмешательств и их эффективности;

-

2. оценку функционального статуса стенокардии по шкале CCS;

-

3. комплексное неинвазивное кардиологическое обследование (ЭКГ в 12 отведениях в покое и при физической нагрузке; ЭхоКГ с оценкой глобальной и региональной сократимости; сцинтиграфия миокарда для оценки ишемии и жизнеспособности);

-

4. коронароангиографию с оценкой характера поражения коронарного русла (при необходимости – внутрисосудистое ультразвуковое исследование или из-

- мерение фракционного резерва кровотока в целевых артериях);

-

5. оценку качества жизни с использованием валидизи-рованного опросника (SAQ-7) [13], который помогает получать информацию о субъективном состоянии пациента, контролировать динамику течения заболевания и оценивать эффективность проводимого лечения (структура SAQ-7 состоит из 7 вопросов, касающихся частоты приступов стенокардии (AF), их влияния на физическую активность (PL), а также общего восприятия состояния здоровья пациентом (QQL), дополнительно содержит такой интегральный показатель, как суммарный балл (SS); шкалы SAQ-7 преобразуют к диапазону от 0 до 100, где более высокие баллы отражают лучшее самочувствие пациента и меньшее влияние стенокардии на качество жизни).

Медикаментозная терапия во всех группах была унифицированной и соответствовала национальным рекомендациям по диагностике и лечению пациентов с ИБС и ХСН Общества специалистов по сердечной недостаточности (ОССН), Российского кардиологического общества (РКО) и Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ).

Согласно протоколу исследования оценку и сравнение данных проводили исходно до операции, через 1, 6 и 12 мес. после хирургического лечения.

Для статистического анализа применяли программу StatTech v. 4.8.1 (разработчик – ООО «Статтех», Россия).

Количественные показатели оценивали на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка и Колмогорова-Смирнова.

Количественные показатели, выборочное распределение которых соответствовало нормальному, описывались с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD). В качестве меры репрезентативности для средних значений указывали границы 95% доверительного интервала (95% ДИ).

В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывали с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q 1 –Q 3 ).

Категориальные данные описывали с указанием абсолютных значений (n) и процентных долей (%). 95% доверительные интервалы для процентных долей рассчитывали по методу Клоппера-Пирсона.

Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполняли с помощью критерия хи-квадрат Пирсона. Апостериорные сравнения выполняли с помощью критерия хи-квадрат Пирсона с поправкой Холма. Сравнение двух групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполнялось с помощью U-критерия Манна-Уитни, для связанных групп использовался критерий Уилкоксона. При сравнении трех и более зависимых совокупностей, распределение которых отличалось от нормального, использовался непараметрический критерий Фридмана. Различия считали статистически значимыми при p<0,05.

Табл. 4. Анализ динамики ФВ

|

Группа |

Этапы наблюдения |

Pp (внутри групп) |

|||||||

|

ФВ (исходно) |

ФВ (1мес.) |

ФВ (6 мес.) |

ФВ (12 мес.) |

||||||

|

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

||

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

49,00 |

45,00–52,00 |

50,00 |

45,00 – 55,00 |

54,00 |

50,00–55,00 |

58,00 |

54,00–63,00 |

<0,001 |

|

ЧКВ (n = 40) |

55,00 |

50,00–57,00 |

55,00 |

53,75–55,50 |

55,00 |

53,75–57,00 |

55,00 |

50,00–57,00 |

0,479 |

|

p (между группами) |

<0,001 |

<0,001 |

0,070 |

0,005 |

– |

||||

Результаты

Анализ динамики фракции выброса в исследуемых группах

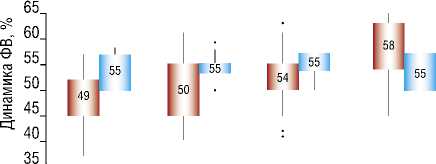

В группе ЧКВ+ЮрЛеон наблюдали статистически значимое повышение ФВ с последовательным улучшением показателя на каждом этапе наблюдения. Медиана ФВ увеличилась с исходных 49% до 58% через 12 месяцев, что представляет клинически значимое улучшение систолической функции левого желудочка (p<0,001). В группе ЧКВ не выявлено значимых изменений фракции выброса, она оставалась стабильной на протяжении всего периода наблюдения (медиана 55% без значимых изменений) (p = 0,479). Несмотря на исходно более низкие показатели ФВ в группе ЧКВ+ЮрЛеон, через 6 и 12 месяцев наблюдения статистически значимые различия между группами исчезли, что свидетельствует о выраженном положительном эффекте гибридного лечения (Табл. 4, Рис. 1).

Таким образом гибридный принцип ЧКВ+ЮрЛеон может быть особенно полезным для больных с исходно сниженной фракцией выброса, поскольку демонстрирует потенциал для значимого улучшения систолической функции левого желудочка, что может положительно влиять на отдаленный прогноз заболевания.

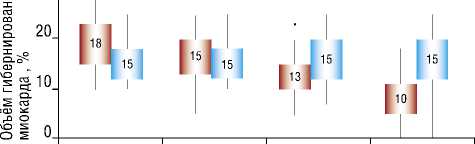

Анализ динамики объёма гибернированного миокарда в исследуемых группах

Гибридный подход ЧКВ+ЮрЛеон демонстрирует выраженное и прогрессивное снижение объёма гиберниро-ванного миокарда, Положительный эффект проявляется уже через 1 месяц после операции (p = 0,016) и продолжает усиливаться на протяжении всего периода наблюдения, достигая максимума к 12-му месяцу (Табл. 5).

В то же время изолированное ЧКВ не оказывает существенного влияния на данный показатель в течение 12-месячного периода наблюдения. Значительное умень-

--------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------

ФВ (исходно) ФВ (1 мес.) ФВ (6 мес.) ФВ(12мес.)

Группа: I ■ ЧКВ+ЮрЛеон ЧКВ

Рис. 1. Анализ динамики изменения ФВ в различные сроки наблюдения.

g 30

исходно 1 мес. 6 мес. 12 мес.

Группа: I I ЧКВ+ЮрЛеон ЧКВ

Рис. 2. Анализ динамики объёма гибернированного миокарда в различные сроки наблюдения.

шение объёма гибернированного миокарда (на 44,4%) в группе ЧКВ+ЮрЛеон свидетельствует о восстановлении функционально неактивных, но жизнеспособных участков миокарда, что приводит к улучшению сократительной функции миокарда и клинического прогноза. Отсутствие исходных различий между группами (p = 0,067) с последующим появлением достоверным различий к 6-му и 12-му месяцам подтверждает влияние методики ЮрЛеон на наблюдаемый эффект (Рис. 2).

Табл. 5. Анализ динамики объёма гибернированного миокарда

|

Группа |

Этапы наблюдения |

Pp (внутри групп) |

|||||||

|

Объём гибернированного миокарда (исходно) |

Объём гибернированного миокарда (1 мес.) |

Объём гибернированного миокарда (6 мес.) |

Объём гибернированного миокарда (12 мес.) |

||||||

|

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

||

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

18,00 |

15,00–23,00 |

15,00 (n = 37) |

13,00–20,00 |

13,00 |

10,00–15,00 |

10,00 |

5,00–11,00 |

<0,001 |

|

ЧКВ (n = 40) |

15,00 |

12,00–18,00 |

15,00 |

12,00–18,00 |

15,00 |

12,00–20,00 |

15,00 |

12,00–20,00 |

<0,001 |

|

p (между группами) |

0,067 |

0,833 |

0,008 |

<0,001 |

– |

||||

Шевченко Ю.Л., Катков А.А., Ульбашев Д.С., Ермаков Д.Ю.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ СО СТИМУЛЯЦИЕЙ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОГО НЕОАНГИОГЕНЕЗА (МЕТОДИКА ЮРЛЕОН) ПРИ ДИФФУЗНОМ КОРОНАРНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Табл. 6. Динамика переходов ФК стенокардии (по классификации CCS)

|

Показатели |

Категории |

Группа |

p |

|

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

ЧКВ (n = 40) |

|||

|

CCS (исходно), n (%) |

ФК II |

2 (5,4) |

5 (12,5) |

0,514 |

|

ФК III |

31 (83,8) |

32 (80,0) |

||

|

ФК IV |

4 (10,8) |

3 (7,5) |

||

|

CCS (12 мес.), n (%) |

ФК I |

12 (32,4) |

0 (0,0) |

<0,001 |

|

ФК II |

13 (35,2) |

5 (12,5) |

||

|

ФК III |

12 (32,4) |

35 (87,5) |

||

PL (исходно) PL (6 мес.)

PL (12 мес.)

Группа: I ■ ЧКВ+ЮрЛеон ЧКВ

Анализ распределения функциональных классов стенокардии в исследуемых группах

Применение гибридной реваскуляризации (ЧКВ+ЮрЛеон) обеспечивает более выраженное улучшение функционального класса стенокардии по сравнению с изолированным ЧКВ через 12 месяцев наблюдения (p<0,001). Только в группе ЧКВ+ЮрЛеон наблюдали достижение ФК I у 12 больных (32,4%), что свидетельствует о полном или почти полном отсутствии симптомов стенокардии у этих пациентов. Большинство больных группы ЧКВ+ЮрЛеон (67,7%) в отдаленном периоде достигли ФК I–II, что соответствует минимальным ограничениям физической активности, в то время как большинство пациентов группы ЧКВ (87,5%) сохраняли ФК III. Полученные результаты доказывают целесообразность применения гибридного принципа реваскуляризации ЧКВ+ЮрЛеон для более эффективного устранения симптомов стенокардии и улучшения функционального статуса больных ИБС.

Анализ динамики качества жизни по данным опросника SAQ-7

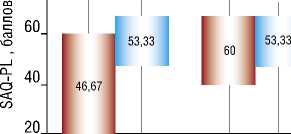

Шкала физической активности (SAQ-PL)

Среди больных в группе ЧКВ+ЮрЛеон отметили статистически значимое улучшение показателя SAQ-PL на протяжении всего периода наблюдения, что свидетельствует о клинически значимом снижении ограничений физической активности (p<0,001), тогда как у больных с изолирован-

Рис. 3. Анализ динамики SAQ-PL в зависимости от группы в различные сроки наблюдения.

ным ЧКВ значимых изменений показателя SAQ-PL за весь срок наблюдения не наблюдали (p = 0,069). Несмотря на отсутствие статистически значимых различий в конечных точках между группами через 6 месяцев (p = 0,849) и 12 месяцев (p = 0,420), динамика показателей внутри группы ЧКВ+ЮрЛеон позволяет говорить о клиническом преимуществе гибридного подхода (Табл. 7, Рис. 3).

Шкала частоты приступов стенокардии (SAQ-AF)

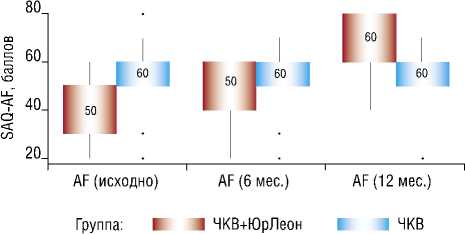

Исходно в группе ЧКВ зафиксированы статистически значимо более высокие показатели SAQ-AF (Me = 60,00) по сравнению с группой ЧКВ+ЮрЛеон (Me = 50,00), p<0,001, что свидетельствует о меньшей частоте приступов стенокардии в группе ЧКВ. В группе ЧКВ+ЮрЛеон медиана SAQ-AF оставалась стабильной (Me = 50,00) через 6 мес. наблюдения. Через 12 мес. выявлено значимое улучшение в распределении показателей, отражающееся в увеличении медианы до 60,00 и изменении межквартильного интервала с 30,00–50,00 исходно до 60,00–80,00 (p<0,001), что указывает на снижение частоты приступов стенокардии у больных с исходно более тяжелым течением заболевания (Табл. 8).

В группе ЧКВ медиана SAQ-AF оставалась стабильной (Me = 60,00) на протяжении всего периода наблюдения, однако статистический анализ выявил значимое улучшение между исходным состоянием и 6-месячным периодом (p = 0,008), с общим значимым эффектом спустя год наблюдения (p = 0,012).

Табл. 7. Анализ динамики SAQ-PL

|

Группа |

Этапы наблюдения |

p |

|||||

|

Исходно |

6 мес. |

12 мес. |

|||||

|

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

||

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

46,67 |

20,00–60,00 |

60,00 |

40,00–66,67 |

60,00 |

46,67–73,33 |

<0,001 |

|

ЧКВ (n = 40) |

53,33 |

46,67–66,67 |

53,33 |

46,67 – 66,67 |

53,33 |

46,67– 66,67 |

0,069 |

|

p |

0,107 |

0,849 |

0,420 |

– |

|||

Табл. 8. Анализ динамики SAQ-AF

|

Группа |

Этапы наблюдения |

p |

|||||

|

Исходно |

6 мес. |

12 мес. |

|||||

|

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

||

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

50,00 |

30,00–50,00 |

50,00 |

40,00–60,00 |

60,00 |

60,00–80,00 |

<0,001 |

|

ЧКВ (n = 40) |

60,00 |

50,00 – 60,00 |

60,00 |

50,00 – 60,00 |

60,00 |

50,00 – 60,00 |

0,012 |

|

p |

<0,001 |

<0,001 |

0,022 |

– |

|||

Рис. 4. Анализ динамики SAQ-AF в различные сроки наблюдения.

Полученные результаты свидетельствуют о клинической ценности комбинирования экстракардиальной васкуляризации ЮрЛеон со стандартной процедурой ЧКВ для достижения более стабильного результата и снижения частоты приступов стенокардии, особенно у больных с более выраженной исходной симптоматикой (Рис. 4).

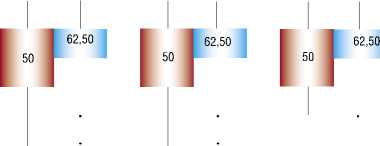

Шкала общего восприятия состояния здоровья (SAQ-QQL)

Несмотря на то, что медиана значений SAQ-QQL в обеих группах оставалась формально неизменной на протяжении всего периода наблюдения (Me 50,00 баллов), статистический анализ выявил важные клинические закономерности. Группа гибридной реваскуляризации (ЧКВ+ЮрЛеон) имела статистически значимое улучшение качества жизни по данным SAQ-QQL, особенно к 12 месяцам наблюдения (p = 0,004). Исходно более низкие показатели качества жизни в группе ЧКВ+ЮрЛеон сравнении с группой ЧКВ постепенно нивелировались, что привело к отсутствию статистически значимых межгрупповых различий к 12 месяцам наблюдения (p = 0,125).

Больные группы ЧКВ не продемонстрировали значимой динамики показателей качества жизни за весь период наблюдения (Табл. 9, Рис. 5).

QQL (исходно) QQL (6 мес.) QQL (12 мес.)

Группа: I I ЧКВ+ЮрЛеон ЧКВ

Рис. 5. Анализ динамики SAQ-QQL в зависимости от группы в различные сроки наблюдения.

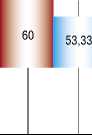

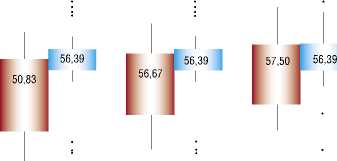

Шкала интегрального суммарного балла (SAQ-SS)

Анализ динамики показателя SAQ-SS демонстрирует, что гибридный принцип реваскуляризации (ЧКВ+ЮрЛеон) обеспечивает статистически значимое и клинически важное улучшение состояния больных с более выраженной исходной симптоматикой стенокардии. Эффект лечения развивается постепенно, медиана продолжает нарастать от 50,83 исходно до 56,67 через 6 месяцев и 57,50 через 12 месяцев (p<0,001). Больные группы ЧКВ не продемонстрировали значимой динамики показателя SAQ-SS на протяжении всего периода наблюдения (p = 0,069), однако исходные значения в этой группе были изначально лучше (Табл. 10, Рис. 6).

SS (исходно) SS (6 мес.) SS(12mcc.)

Группа: I I ЧКВ+ЮрЛеон ЧКВ

Рис. 6. Анализ динамики SAQ-SS в зависимости от группы в различные сроки наблюдения.

Табл. 9. Анализ динамики SAQ-QQL

|

Группа |

Этапы наблюдения |

p |

|||||

|

QQL (исходно) |

QQL (6 мес.) |

QQL (12 мес.) |

|||||

|

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

||

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

50,00 |

37,50–62,50 |

50,00 |

37,50–62,50 |

50,00 |

37,50–62,50 |

0,001 |

|

ЧКВ (n = 40) |

62,50 |

50,00–62,50 |

62,50 |

50,00–62,50 |

62,50 |

50,00–62,50 |

0,717 |

|

p |

<0,001 |

0,008 |

0,125 |

– |

|||

Табл. 10. Анализ динамики SAQ-SS в зависимости от группы

|

Группа |

Этапы наблюдения |

p |

|||||

|

SS (исходно) |

SS (6 мес.) |

SS (12 мес.) |

|||||

|

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

Me |

Q1–Q3 |

||

|

ЧКВ+ЮрЛеон (n = 37) |

50,83 |

29,17–57,50 |

56,67 |

35,83–59,72 |

57,50 |

44,72–63,06 |

<0,001 |

|

ЧКВ (n = 40) |

56,39 |

53,06–61,39 |

56,39 |

53,06–61,39 |

56,39 |

53,06–63,33 |

0,069 |

|

p |

0,003 |

0,202 |

0,310 |

– |

|||

Шевченко Ю.Л., Катков А.А., Ульбашев Д.С., Ермаков Д.Ю.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ СО СТИМУЛЯЦИЕЙ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОГО НЕОАНГИОГЕНЕЗА (МЕТОДИКА ЮРЛЕОН) ПРИ ДИФФУЗНОМ КОРОНАРНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ

Обсуждение

Гибридный принцип экстракардиальной васкуляризации миокарда демонстрирует преимущество в улучшении клинических и функциональных показателей по сравнению с изолированным ЧКВ. Методика «ЮрЛеон» направлена на стимуляцию формирования сосудистых анастомозов между сердцем и прилежащими к нему окружающими тканями, что позволяет обеспечить дополнительный артериальный источник кровоснабжения ишемических зон миокарда. Особенно актуально это для больных с диффузным поражением коронарных артерий, их малым диаметром, кальцинозом или после предшествующих реваскуляризаций, когда стандартные методы (КШ, ЧКВ) оказываются ограниченными в использовании. Результаты исследования свидетельствуют как о функциональных улучшениях (повышение ФВ, уменьшение объёма гибернированного миокарда), так и об уменьшении клинического проявления стенокардии, что напрямую влияет на качество жизни пациентов. Необходимо отметить, что первые признаки эффективности экстракардиальной васкуляризации проявляются в среднем через 3 месяца после операции, тогда как в представленном исследовании оценка результатов проводилась в течение 12-месячного периода наблюдения, соответствующего достижению максимальной эффективности методики, которая обеспечивается следующими механизмами:

Стимуляция ангиогенеза. Механическая абразивная десквамация перикарда и эпикарда вызывает локальное асептическое воспаление, которое сопровождается выделением провоспалительных цитокинов. Это приводит к миграции моноцитов и макрофагов, которые секретируют ангиогенные факторы роста, включая VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), FGF (фактор роста фибробластов) и PDGF (тромбоцитарный фактор роста). Данные факторы стимулируют неоангиогенез и расширение существующих коллатеральных сосудов, что приводит к улучшению микроциркуляции в ранее ишемизированных участках миокарда.

Формирование экстракардиальных анастомозов. Создание искусственно индуцированного асептического воспаления в зоне контакта эпикарда и перикарда с окружающими тканями способствует формированию сосудистых анастомозов между коронарным руслом и сосудами перикарда, плевры, внутренней грудной артерии и других прилежащих структур. Эти анастомозы создают дополнительные пути притока артериальной крови к ишемизированным участкам миокарда.

Липокардиопексия. Окутывание сердца перикардиальной жировой тканью способствует созданию дополнительных анастомозов между поверхностными сосудами миокарда и прилежащей жировой ткани, богатой капиллярной сетью. Экспериментальные исследования показывают, что перикардиальная жировая ткань содержит стволовые клетки с высоким ангиогенным потенциалом, которые могут способствовать формированию новых сосудов.

Аутологичная клеточная терапия. Важным компонентом методики является введение в остаточную полость перикарда, подготовленного специальным образом, аутологичного раневого аспирата, содержащего значительное количество различных биологически активных веществ и клеточных элементов. Этот материал содержит стволовые и прогениторные клетки, факторы роста и цитокины, которые дополнительно стимулируют процессы ангиогенеза и тканевую регенерацию. Введение аспирата на 2-е сутки после процедуры обеспечивает пролонгированный эффект стимуляции неоваскуляризации.

Активация коллатерального кровообращения. Хроническая ишемия миокарда сама по себе стимулирует развитие коллатеральных сосудов. Но этот процесс часто недостаточен для компенсации дефицита коронарного кровотока. Методика ЮрЛеон активирует естественные механизмы развития коллатерального кровоснабжения.

На основании результатов представленного исследования возможно сформулировать следующие критерии отбора пациентов для дополнения коронарного стентирования методикой экстракардиальной васкуляризации миокарда «ЮрЛеон»:

|

Клиническая симптоматика |

|

|

Анатомические особенности коронарного русла |

|

|

Функциональное состояние миокарда |

|

|

Анамнез |

|

При отборе больных для проведения методики ЮрЛеон следует опираться на комплексную оценку клинического состояния, коронарной анатомии и жизнеспособности миокарда. Больные с выраженной симптоматикой и значительным объемом гибернированного миокарда при диффузном поражении коронарного русла являются наилучшими кандидатами для гибридного подхода, поскольку у них наблюдается максимальный потенциал для улучшения функции ЛЖ и качества жизни. Важно, чтобы муль-тидисциплинарный консилиум проводил оценку каждого пациента с учётом всех критериев, а также существовала система стратификации, позволяющая индивидуально прогнозировать ожидаемый эффект от вмешательства и оптимизировать выбор методики в зависимости от комплексного анализа риска и потенциальной пользы.

С учетом клинической картины, результатов инструментальных исследований и особенностей коронарного поражения целесообразно выделить три категории больных по ожидаемой эффективности применения методики ЮрЛеон.

Категория А (высокая ожидаемая эффективность): больные с выраженной стенокардией (ФК III–IV) и динамически ухудшающимся качеством жизни, подтвержденным валидированными опросниками (например, SAQ-7); сниженной, но не критически низкой фракцией выброса (ФВ ЛЖ в диапазоне 35–50%, что оставляет потенциал для улучшения функции ЛЖ); значительным объёмом гибернированного миокарда – участков, сохранённого с точки зрения жизнеспособности, но имеющих функциональные нарушения, которые могут восстановиться при стимуляции формирования дополнительных источников кровоснабжения; диффузным поражением коронарного русла, при котором стандартные методы реваскуляризации затруднены.

У подобных больных методика ЮрЛеон в сочетании с ЧКВ может привести к значительному улучшению сократительной функции миокарда, снижению объёма гибернированных участков и уменьшению клинической симптоматики.

Категория Б (умеренная ожидаемая эффективность): клинически выраженная, но менее тяжелой симптоматика (ФК II–III), когда ФВ ЛЖ находится ближе к верхней границе нормальных значений; наличие диффузного поражения, однако с меньшим объемом гибернированного миокарда или более локализованным поражением и признаками ишемии в труднодоступных для реваскуляризации бассейнах.

Применение методики ЮрЛеон у данной категории больных может дать определённое улучшение, однако ожидаемый прирост параметров (например, ФВ или уменьшение симптомов) будет менее выраженным, чем в группе с высокой степенью дисфункции.

Категория В (низкая ожидаемая эффективность): в эту группу входят больные у которых ожидается минимальное улучшение от применения методики ЮрЛеон за счет низких классов стенокардии (ФК I–II) и почти нормальной или слегка ФВ ЛЖ; относительно небольшим объёмом гибернированного миокарда или недостаточно выраженной ишемией, подтверждённой инструментальными методами.

У данных больных потенциальный выигрыш от стимуляции экстракардиальной васкуляризации может оказаться невысоким, а соотношение «риск – польза» окажется менее благоприятным.

Предлагаемая система стратификации эффективности может быть полезным инструментом при выборе оптимальной стратегии реваскуляризации миокарда и позволит повысить как безопасность, так и результативность инновационного метода экстракардиальной васкуляризации миокарда ЮрЛеон при гибридном принципе лечения больных ИБС.

Гибридный принцип экстракардиальной васкуляризации демонстрирует значительное улучшение клинических и функциональных показателей по сравнению с изолированным чрескожным коронарным вмешательством. Основными преимуществами гибридного принципа реваскуляризации миокарда являются:

Формирование дополнительных источников васкуляризации миокарда. Методика ЮрЛеон позволяет создать альтернативные источники кровоснабжения миокарда в случаях, когда традиционные методы (ЧКВ, КШ) технически затруднены или невозможны из-за диффузного поражения коронарных артерий, выраженного кальциноза или малого диаметра сосудов.

Соблюдение щадящего принципа лечения. Вмешательство выполняется через миниторакотомию, что значительно снижает операционную травму по сравнению с традиционным КШ, требующим стернотомии. Это обеспечивает более быстрое восстановление пациентов, сокращает время пребывания в стационаре и снижает риски, связанные с обширными хирургическими вмешательствами.

Универсальность применения. Выполнение ЮрЛеон может использоваться как самостоятельно, так и в дополнении с традиционными методами реваскуляризации (ЧКВ или КШ), что расширяет спектр больных, которым может быть оказана эффективная помощь.

Физиологический механизм действия. Методика основана на стимуляции естественных механизмов неоангиогенеза, что обеспечивает постепенное улучшение перфузии миокарда с нарастающим эффектом со временем.

Особенно выраженный клинический эффект наблюдается у больных с тяжелым диффузным поражением коронарного русла, сниженной фракцией выброса и при этом со значительным объемом гибернированного миокарда, являющегося резервом для последующего увеличения функции сердца. Предлагаемый принцип лечения таких пациентов считаем альтернативным, так как традиционные методы реваскуляризации у них, как правило, малоэффективны.

Заключение

По результатам исследования доказано статистически значимое улучшение медианы ФВ ЛЖ в группе ЮрЛеон+ЧКВ с 49% до 58% через 12 месяцев наблюдения (p<0,001), в то время как в группе изолированного ЧКВ данный показатель оставался стабильным. Прирост ФВ на 9% имеет важное клиническое значение, за счет улучшения прогностических факторов выживаемости у больных ИБС.

Особенно примечательно уменьшение медианы объема гибернированного миокарда в группе ЮрЛеон+ЧКВ с 18% до 10% через 12 месяцев (снижение на 44,4%). Этот факт свидетельствует о восстановлении перфузии и функциональной активности участков миокарда, которые сохраняли жизнеспособность, но находились в

Шевченко Ю.Л., Катков А.А., Ульбашев Д.С., Ермаков Д.Ю.

ЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИЯ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ СО СТИМУЛЯЦИЕЙ ЭКСТРАКАРДИАЛЬНОГО НЕОАНГИОГЕНЕЗА (МЕТОДИКА ЮРЛЕОН) ПРИ ДИФФУЗНОМ КОРОНАРНОМ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ состоянии «спящего» миокарда вследствие хронической ишемии. Отсутствие подобной динамики в группе изолированного ЧКВ подтверждает роль экстракардиальной васкуляризации в улучшении кровоснабжения участков миокарда, недоступных для традиционных методов реваскуляризации.

Клиническая эффективность гибридного подхода наглядно продемонстрирована улучшением функционального класса стенокардии по классификации CCS: через 12 месяцев 67,6% пациентов группы ЮрЛеон+ЧКВ перешли в I–II ФК стенокардии, включая 12 пациентов (32,4%) со стенокардией ФК I. В противоположность этому, в группе изолированного ЧКВ 87,5% пациентов сохранили III ФК стенокардии.

Результаты исследования демонстрируют, что гибридный принцип экстракардиальной васкуляризации по методике ЮрЛеон в сочетании с ЧКВ может обеспечить значительное улучшение объективных клинических и функциональных показателей, а за счет этого качества жизни больных с диффузным поражением коронарного русла. Преимущества выполнения методики «ЮрЛеон» заключаются в ее физиологичности, простоте, возможности проведения в любом кардиохирургическом стационаре и длительном эффекте, возрастающим с течением времени после операции.