Эндоваскулярное лечение больных ИБС с многососудистым поражением коронарного русла: отдаленные результаты

Автор: Хайрутдинов Евгений Рафаилович, Шугушев З.Х., Максимкин Да, Файбушевич А.Г., Баранович В.Ю., Веретник Г.И., Таричко Ю.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 4 т.6, 2011 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы отдаленные результаты эндоваскулярного лечения 171 пациента с многососудистым поражением коронарного русла с использованием различных тактик реваскуляризации миокарда.

Ишемическая болезнь сердца, многососудистое поражение коронарного русла, полная реваскуляризация миокарда, функционально адекватная реваскуляризация миокарда

Короткий адрес: https://sciup.org/140187988

IDR: 140187988 | УДК: 616.12-005.4:616.132.2-036.8

Текст научной статьи Эндоваскулярное лечение больных ИБС с многососудистым поражением коронарного русла: отдаленные результаты

Среди пациентов с ишемической болезнью сердца (ИБС) многососудистое поражение коронарного русла встречается чаще, чем поражение одной коронарной артерии. Согласно статистике от 40% до 60% эндоваскулярных вмешательств выполняется пациентам с многососудистым поражением коронарного русла [20, 21]. Проведенные ранее многочисленные рандомизированные исследования выявили преимущество операций коронарного шунтирования (КШ) перед чрескожными коронарными вмешательствами (ЧКВ) в отношении снижения частоты процедур повторной реваскуляризации миокарда, при одинаковых показателях летальности и частоты инфарктов миокарда [1, 12, 20, 21]. Внедрение в клиническую практику в начале XXI века стентов с лекарственным покрытием открыло новые возможности в лечении данной тяжелой категории пациентов и позволило снизить частоту повторных процедур реваскуляризации миокарда [14–19].

Одной из наиболее актуальных и не решенных проблем лечения многососудистого поражения коронарного русла в настоящее время остается выбор тактики реваскуляризации миокарда. Несмотря на то, что в сердечно-сосудистой хирургии придерживаются мнения, что полная реваскуляризация миокарда имеет существенное преимущество по сравнению с другими подходами к реваскуляризации миокарда, в настоящее время не проведено ни одного крупного проспективного рандомизированного исследования, которое бы это доказывало [5, 6, 12, 13, 21]. Доказательства преимущества полной эндоваскулярной реваскуляризации миокарда в настоящее время еще менее убедительные, а имеющиеся данные базируются на результатах ретроспективного анализа клинических исходов пациентов, вошедших в различные регистры и ранее проведенные исследования [2–4, 7–10, 11, 22]. Представляем собственные результаты эндоваскулярного лечения многососудистого поражения коронарного русла с применением различных тактик реваскуляризации миокарда.

Материалы и методы

С 2007 года в ЦКБ № 2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» на базе кафедры госпитальной хирургии Российского Университета Дружбы Народов, проводилось проспективное рандомизированное исследование, в которое вошло 175 пациентов с многососудистым поражением коронарного русла.

Первоначально каждый больной обсуждался на консилиуме при участии кардиолога, кардиохирурга и рент-генхирурга, с учетом выявленных факторов риска, оценки тяжести поражения коронарных артерий по шкале SYNTAX Score и риска проведения открытой хирургической операции по шкале EuroSCORE. В случае возможности проведения ЧКВ проводилась рандомизация методом компьютерной генерации случайных чисел, на основании которой 92 пациента были включены в группу неполной реваскуляризации миокарда и 83 – пациента в группу полной реваскуляризации миокарда. Дальнейшие вмешательства выполнялись в соответствии с разработанным алгоритмом (рис. 1), в результате были сформированы три группы: полной реваскуляризации миокарда (рис. 2) – 63 человека (группа I), функционально адекватной реваскуляризации миокарда (рис. 3) – 86 человек (группа II) и неполной реваскуляризации миокарда (рис. 4) – 22 человека (группа III), еще 4 пациентам в связи с безуспеш-

ной попыткой реваскуляризации симптом-связанной артерии была выполнена операция КШ и в дальнейшем из исследования они были исключены.

Критерии включения в исследование: стенокардия напряжения III – IV функционального класса по классификации Канадского общества кардиологов; двух- или трехсосудистое поражение коронарного русла; возможность выполнения стентирования по меньшей мере одной коронарной артерии; первичный характер поражений коронарных артерий.

Критерии исключения из исследования: острый инфаркт миокарда, ранее выполненная процедура реваскуляризации миокарда (КШ или ЧКВ), патология сердечно-сосудистой системы (порок сердца, аневризма ЛЖ, аневризма аорты), требующая хирургической коррекции и аллергическая реакция на йодсодержащие препараты.

В предоперационном периоде всем пациентам выполнялось комплексное лабораторное и инструментальное обследование, включавшее обязательное выполнение нагрузочной пробы и ангиографии коронарных артерий. Пациентам, перенесшим в анамнезе инфаркт миокарда, а также имеющим по данным коронарографии хронические окклюзии коронарных артерий, проводилось определение наличия жизнеспособного миокарда. Во

Рис. 1. Дизайн исследования время госпитализации, до проведения ЧКВ, всем пациентам подбиралась оптимальная медикаментозная терапия, а все эндоваскулярные вмешательства проводились на фоне двойной антиагрегантной терапии.

В отдаленном периоде наблюдения оценивалась частота летальных исходов, острых инфарктов миокарда, рецидивов стенокардии, повторных процедур реваскуляризации миокарда (ЧКВ или КШ) и основных сердечно-сосудистых осложнений. Для оценки отдаленных результатов данного исследования проводилась плановая госпитализация пациентов в указанные сроки с целью проведения комплексного обследования, включавшего выполнение нагрузочной пробы. В случае рецидива или прогрессирования клиники стенокардии больной госпитализировался в стационар, где ему проводилась коронарография.

Исследуемые группы были сопоставимы по всем основным клиническим характеристикам пациентов. Среди больных преобладали мужчины среднего возраста. Пациенты со стенокардией напряжения III ФК встречались чаще, чем с IV ФК. Среди факторов риска развития ИБС наиболее часто встречались артериальная гипертония, гиперхолестеринемия и курение. Сахарный диабет II типа был диагностирован в среднем у каждого пятого пациента. Один или несколько инфарктов миокарда в анамнезе имели более половины больных. Ангиографическая характеристика пациентов, включенных в исследование, представлена в табл. 1.

Статистический анализ результатов исследования проводился с использованием программы MS Statistica 7.0. Различия считались статистически достоверными при значение р<0,05.

Результаты

Всего у 171 больного, включенного в исследование, было выполнено 205 эндоваскулярных вмешательств на коронарных артериях. Больным имплантировались разные виды стентов: стенты с лекарственным покрытием и голометаллические стенты. В группах I и II частота имплантации стентов с лекарственным покрытием и голометаллических стентов была сопоставимой.

Отдаленные результаты исследования прослежены у всех больных в срок наблюдения от 12 до 18 месяцев (средний период наблюдения – 14,85±2,52 мес.). Средняя продолжительность наблюдения в отдаленном периоде была сопоставимой между группами полной и функционально адекватной реваскуляризации миокарда (14,92±2,71 и 15,12±2,26 мес. соответственно, р>0,05). Группа неполной реваскуляризации миокарда характеризовалась меньшей средней продолжительностью наблюдения по сравнению с группами I и II (13,59±2,71 мес., р=0,03).

Общая выживаемость в отдаленном периоде была сопоставимой между исследуемыми группами (таблица 2). В группе полной реваскуляризации миокарда 1 пациент с двухсосудистым поражением коронарного русла погиб вследствие анафилактического шока через 18 месяцев наблюдения. В группе функционально адек-

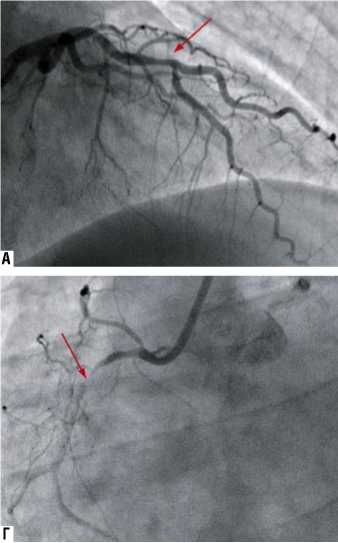

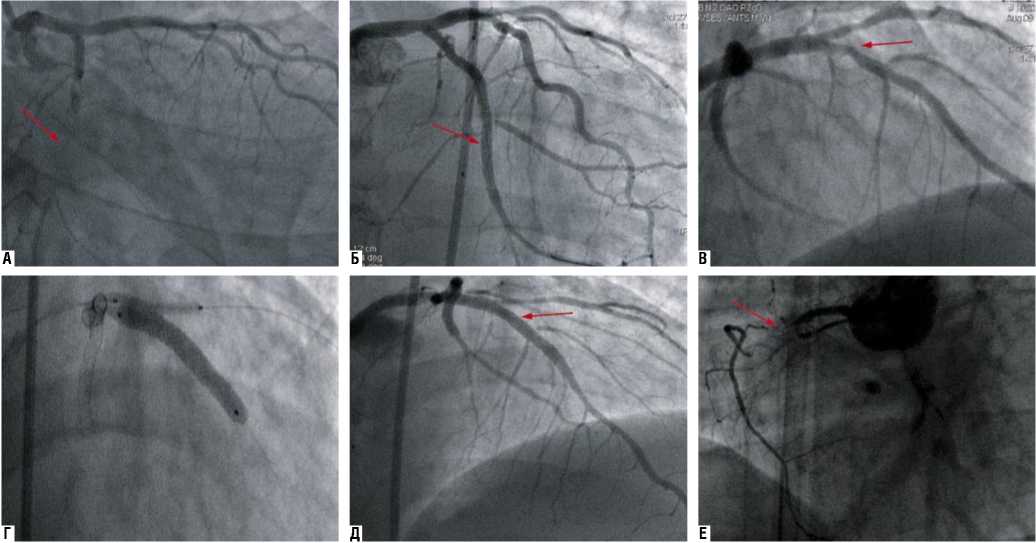

Рис. 2. Полная реваскуляризация миокарда у пациента с двухсосудистым поражением коронарного русла. А – Ангиограмма левой коронарной артерии. Стрелкой указан бифуркационный стеноз ПНА и ДВ. Б – Финальная дилатация методом «целующихся баллонов». В – Финальный результат стентирования ПНА. Г – Ангиограмма правой коронарной артерии. Стрелкой указана окклюзия ПКА. Д – финальный результат стентирования ПКА

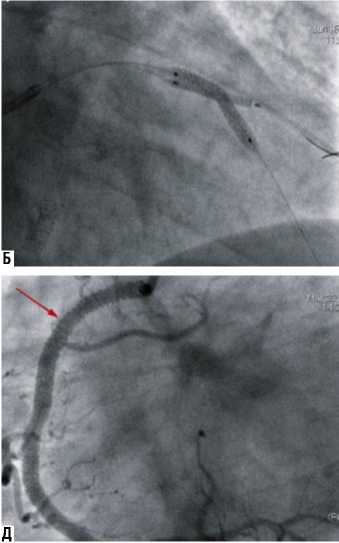

Рис. 3. Функционально адекватная реваскуляризация миокарда у пациента с двухсосудистым поражением коронарного русла. А – Ангиограмма левой коронарной артерии. Стрелкой указан стеноз ПНА. Б – Финальный результат стентирования ПНА. В – Ангиограмма правой коронарной артерии. Стрелкой указан пограничный стеноз ПКА

ватной реваскуляризации миокарда также наблюдался 1 летальный исход через 15 месяцев у больного с двухсосудистым поражением коронарного русла и низкой фракцией выброса левого желудочка, причиной которого стала декомпенсация сердечной недостаточности. В группе неполной реваскуляризации миокарда летальных исходов зарегистрировано не было.

Частота развития инфаркта миокарда оказалась сопоставимой между группами I и II. В группе полной реваскуляризации коронарного русла случаев острого инфаркта миокарда зарегистрировано не было, а в группе функционально адекватной реваскуляризации коронарного русла инфаркт миокарда развился у 1 (1,16%) пациента через 9 месяцев после ЧКВ в области ранее не стентированного пограничного стеноза. В группе неполной реваскуляризации коронарного русла инфаркт миокарда развился у 2 (9,09%)

больных, достоверно чаще (р=0,016), чем в группах I и II. Непосредственной причиной инфаркта миокарда в группе III в 1 случае стал поздний тромбоз стента с лекарственным покрытием через 14 месяцев после ЧКВ на фоне прекращения приема клопидогреля, а у второго больного инфаркт миокарда произошел в области ранее не стентированного стеноза через 12 месяцев наблюдения.

Группы полной и функционально адекватной реваскуляризации миокарда были сопоставимы между собой по частоте выполнения повторных процедур реваскуляризации коронарного русла (ЧКВ и КШ). В группе неполной реваскуляризации миокарда повторные процедуры реваскуляризации коронарного русла (ЧКВ и КШ) выполнялись чаще, чем в группе I и II, однако статистически достоверное различие наблюдалось только по частоте выполнения операций КШ.

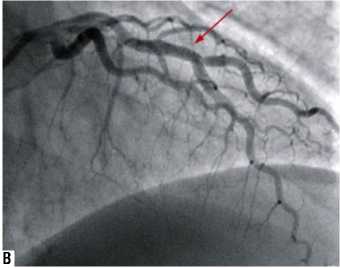

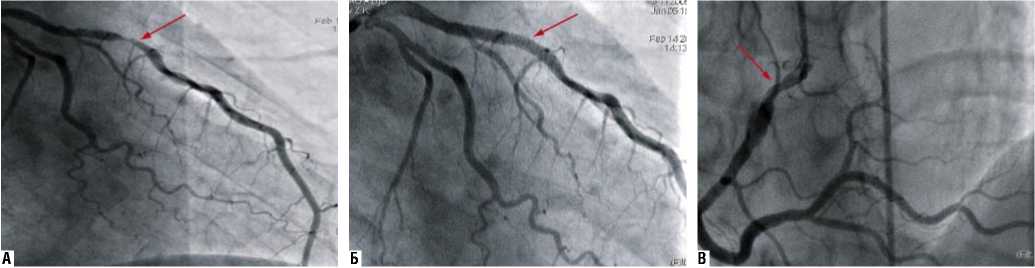

Рис. 4. Неполная реваскуляризация миокарда у пациента с трехсосудистым поражением коронарного русла. А – Ангиограмма левой коронарной артерии. Стрелкой указана окклюзия ОА. Б – Финальный результат стентирования ОА. В – Ангиограмма левой коронарной артерии. Стрелкой указан бифуркационный стеноз ПНА и ДВ. Г – Финальная дилатация методом «целующихся баллонов». Д – Финальный результат стентирования ПНА. Е – Ангиограмма правой коронарной артерии. Стрелкой указана окклюзия ПКА

Табл. 1. Ангиографическая характеристика пациентов

|

Ангиографические показатели |

Группа I n=63 |

Группа II n=86 |

Группа III n=22 |

p |

|

Количество пораженных артерий |

2,20±0,48 |

2,46±0,50 |

2,54±0,51 |

>0,05 |

|

Количество стенозов более 50% |

2,52±0,78* |

3,14±1,19 |

3,31±1,13 |

0,02 |

|

Количество стентированных стенозов |

2,54±0,76 |

1,45±0,74 |

1,50±0,59 |

>0,05 |

|

Количество пограничных стенозов |

20 (31,7%) |

42 (48,8%) |

2 (9,1%)* |

0,001 |

|

Бифуркационный стеноз |

31 (49,2%)* |

22 (25,6%) |

6 (27,3%) |

0,008 |

|

Вид бифуркационного стентирования: «provisional T» стентирование «полное» бифуркационное стентирование |

29 (46,1%)* 2 (3,2%) |

21 (24,4%) 1 (1,2%) |

6 (27,3%) 0 (0%) |

0,007 >0,05 |

|

Поражение ствола ЛКА |

7 (11,1%)* |

2 (2,3%) |

0 (0%) |

0,03 |

|

Поражение проксимального сегмента ПНА |

27 (42,8%) |

36 (41,8%) |

13 (59,1%) |

>0,05 |

|

Хроническая окклюзия |

31 (49,2%) |

53 (61,6%) |

22 (100%)* |

0,0001 |

|

Кальциноз артерии |

20 (31,7%) |

21 (24,4%) |

8 (36,4%) |

>0,05 |

|

Количество установленных стентов |

2,87±1,05* |

1,88±1,02 |

1,90±0,87 |

0,0002 |

|

Общая длина установленных стентов, мм |

66,60±27,12* |

46,34±25,54 |

43,63±24,58 |

0,0007 |

|

Средний диаметр установленных стентов, мм |

3,15±0,35 |

3,08±0,34 |

2,98±0,44 |

>0,05 |

|

SYNTAX score |

22,09±7,41 |

23,02±8,80 |

28,93±8,54* |

0,0005 |

Примечание: * – статистически достоверное различие.

Совокупный показатель основных сердечно-сосудистых осложнений оказался сопоставимым между группами полной (11,11%) и функционально адекватной реваскуляризации миокарда (13,95%). В группе неполной реваскуляризации коронарного русла основные сердечно-сосудистые осложнения встречались чаще (27,27%), чем в группе I и II, однако они не достигли статистически достоверной разницы (р>0,05). Кривая выживаемости свободной от основных сердечно-сосудистых осложнений построенная по методу Каплана-Майера представлена на рисунке 5.

Табл. 2. Отдаленные результаты вмешательства

|

Показатель |

Группа I n=63 |

Группа II n=86 |

Группа III n=22 |

p |

|

Летальность |

1 (1,59%) |

1 (1,16%) |

0 (0%) |

>0,05 |

|

Инфаркт миокарда |

0 (0%) |

1 (1,16%) |

2 (9,09%)* |

0,016 |

|

Повторные процедуры реваскуляризации миокарда |

6 (9,52%) |

11 (12,79%) |

6 (27,27%) |

>0,05 |

|

Повторные процедуры ЧКВ |

6 (9,52%) |

11 (12,79%) |

5 (22,73%) |

>0,05 |

|

Операции КШ |

0 (0%) |

0 (0%) |

1 (4,55%)* |

0,033 |

|

Основные сердечно-сосудистые осложнения |

7 (11,11%) |

12 (13,95%) |

6 (27,27%) |

>0,05 |

Примечание: * – статистически достоверное различие.

Выводы

-

1. Отдаленные результаты стентирования у пациентов с многососудистым поражением коронарного русла при использовании тактики полной и функционально адекватной реваскуляризации миокарда сопоставимы между собой по частоте достижения основных сердечно-сосудистых осложнений.

-

2. Неполная реваскуляризация миокарда при многососудистом поражении коронарного русла в отдаленном периоде наблюдения характеризуется повышением частоты развития инфарктов миокарда и выполнения операций КШ, а также тенденцией к увеличению частоты наступления основных сердечно-сосудистых осложнений.

Список литературы Эндоваскулярное лечение больных ИБС с многососудистым поражением коронарного русла: отдаленные результаты

- Беленков Ю.Н., Акчурин Р.С., Савченко А.П. и др. Результаты коронарного стентирования и хирургического лечения у больных ИБС с многососудистым поражением коронарного русла. Кардиология//-2002. 5 -С. 42-45.

- Ambrose J.A., Winters S.L., Arrora R.R., et al. Coronary angiographic morphology in myocardial infarction: a link between the pathogenesis of unstable angina and myocardial infarction//J. Am. Coll. Cardiol. -1985;6:1233-1238.

- Bourassa M.G., Holubkov R., Yeh W., et al. Strategy of complete revascularization in patients with multivessel coronary artery disease//Am. J. Cardiol. -1992;70:174.

- Bourassa M.G., Yeh W., Holubkov R., et al. Long-term outcome of patients with incomplete vs complete revascularization after multivessel PTCA//Eur. Heart J. -1998;19:103-111.

- Buda A.J., Macdonald I.L., Anderson M.J., et al. Long-term results following coronary bypass operation//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. -1981;82:383-290.

- Chung C., Nakamura S., Tanaka K., et al. Effect of recanalization of CTO on global and regional LV function in pts with/without previous MI//Catheter Cardiovasc. Interv. 2003;60:368-374.

- Faxon D.P., Ghalilli К., Jacobs A.K. The degree of revascularization and outcome after multivessel coronary angioplasty//Am. Heart J. 1992;123:854-859.

- Hannan E.L., Racz M., Holmes D.R., et al. Impact of completeness of percutaneous coronary intervention revascularization on long-term outcomes in the stent era//Circulation 2006;113;2406-2412.

- Hannan E.L., Wu C., Walford G., et al. Incomplete revascularization in the era of drugeluting stents: impact on adverse outcomes. J. Am. Coll. Cardiol. Intv. 2009;2:17-25.

- Ijsselmuiden A.J.J., Ezechiels J.P., Westendorp I.C.D., et al. Complete versus culprit vessel percutaneous coronary intervention in multivessel disease//Am. Heart J. -2004;148:467-474.

- Martuscelli E., Clementi F., Gallagher M.M., et al. Revascularization strategy in patients with multivessel disease and a major vessel chronically occluded; data from the CABRI trial//Eur. J. of Card.Thorac. Surg. -2008;33:4-8.

- Ong A.T.L., Serruys P.W. Coronary artery bypass graft surgery versus percutaneous coronaryintervention//Circulation. -2006;114:249-255.

- Patil C.V., Nikolsky E., Boulos M., et al. Multivessel coronary artery disease: current revascularization strategies//Eur. Heart J. -2001;22:1183-1197.

- Rodriguez A.E., Maree A.O., Grinfeld L., et al. Revascularization strategies of coronary multiple vessel disease in drug eluting stent era//Eurointervention -2006; 2:53-60.

- Rodriguez A.E., Maree A.O., Mieres J., et al. Late loss of early benefit from drug-eluting stents when compared with bare-metal stents and coronary artery bypass surgery//Eur. Heart J. -2007;28,2118-2125.

- Serruys P.W., Donohoe D.J., Wittebols K., et al. The clinical outcome of percutaneous treatment of bifurcation lesions in multivessel coronary artery disease with the sirolimus-eluting stent//Eur. Heart J. -2007;28(4):433-442.

- Serruys P.W., Morice M.C., Kappetein A.P., et al. Percutaneous coronary intervention versus coronary-artery bypass grafting for severe coronary artery disease//N. Engl. J. Med. -2009;360:961-972.

- Serruys P.W., Ong A.T.L., Morice M-C., et al. Arterial Revascularisation Therapies Study Part II -Sirolimus-eluting stents for the treatment of patients with multivessel de novocoronary artery lesions//EuroInterv. -2005;2:147-156.

- Serruys P.W., Onuma Y., Garg S., et al. Assessment of the SYNTAX score in the Syntax study//EuroIntervention. -2009;5(1):50-56.

- Silber S., Albertsson P., Aviles F.F., et al. Guidelines for percutaneous coronary interventions//Eur. Heart J. -2005;26:804-847.

- Topol E.J. Textbook of interventional cardiology. 2008;417-430.

- van den Brand M.J.B.M., Rensing B.J.W.M., Morel M.M., et al. The effect of completeness of revascularization on event-free survival at one year in the arts trial//J. Am. Coll. Cardiol. -2002;39;559-564.