Энергетическая характеристика низкотемпературного процесса сушки лиственничных пиломатериалов

Автор: Зарипов Ш.Г., Зарипова Н.Ш.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Энергообеспечение и энерготехнологии

Статья в выпуске: 11, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается подход к определению энергетических затрат при сушке пиломатериалов, в частности, лиственничных. В соответствии с этим предложены методические основы расчёта энергетических затрат.

Сушка лиственничных пиломатериалов, энергетические затраты, неравновесный термодинамический процесс

Короткий адрес: https://sciup.org/14082802

IDR: 14082802 | УДК: 674.047.3

Текст научной статьи Энергетическая характеристика низкотемпературного процесса сушки лиственничных пиломатериалов

Введение. В технологии подготовки сухих пиломатериалов к дальнейшей переработке особое место занимает сушка. От эффективности её проведения зависит как качество готового изделия, так и энергетические затраты. Для получения высококачественных сухих пиломатериалов требуется значительное время, которое в некоторых случаях исчисляется десятками суток, что предопределяет высокие энергетические затраты.

В настоящее время не существует единого подхода к определению энергетических затрат при сушке пиломатериалов вообще и лиственничных пиломатериалов в частности. Поэтому имеет место значительный разброс в получаемых разными авторами данных по определению энергетических затрат на сушку пиломатериалов [1 и др.]

В данной работе предлагается своё видение и в соответствии с этим решение поставленной проблемы применительно к сушке лиственничных пиломатериалов.

Цель исследований . Разработать методические основы расчёта энергетических затрат.

Методика и результаты исследований . Для достижения поставленной цели в период 2009–2012 гг. в Лесосибирском филиале СибГТУ были проведены комплексные экспериментальные исследования по сушке пиломатериалов из древесины лиственницы сибирской, место произрастания которой Нижнее Приангарье. Это позволило решить ряд задач и сделать следующие выводы:

-

- в древесине лиственницы при сушке низкотемпературными режимами (44-84 ° С) формируется парогазовая смесь, которая в центре доски образует силу переноса [3];

-

- при сушке по толщине доски перераспределяется водный раствор экстрактивных веществ [4];

-

- экстрактивные вещества в процессе сушки изменяют своё физическое состояние, проходя стадии «золь – гель – ксерогель»;

-

- сушка лиственничных пиломатериалов низкотемпературными режимами – это типичный неравновесный термодинамический процесс, что позволяет предусмотреть особенности как внешних, так и внутренних явлений;

-

- вывод влаги из лиственничной доски следует рассматривать как двухэтапный процесс: на первом этапе происходит нагнетание давления положительного знака в полостях клеток, расположенных в пограничной зоне доски, и вывод водного раствора за пределы клетки через мембранную систему; на втором – происходит заполнение полостей клеток пограничной зоны водным раствором экстрактивных веществ, выведенных из смежных клеток за счёт избыточного давления.

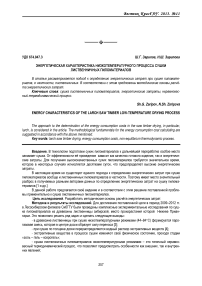

Энергетические затраты при сушке целесообразно подразделять на условно-постоянные и условнопеременные (рис. 1). Такое деление основано на том, что конвективная сушка лиственничных пиломатериалов является типичным неравновесным термодинамическим процессом. При этом высушиваемые пиломатериалы представляются в виде системы, в которой различимы тепловые процессы – внутренние и внешние, что предопределяет формирование теплового баланса указанными явлениями.

К внутренним относятся физико-химические процессы, посредством которых образуется парогазовая смесь, способная совершать работу по перераспределению и выводу на поверхность доски водного раствора экстрактивных веществ. Посредством внешнего влагообмена осуществляется отвод влаги с поверхности доски. Вместе с испаренной влагой из высушиваемой древесины отводится тепловая энергия. Восполняется эта энергия за счет теплообменных процессов.

При этом тепловой баланс высушиваемой системы будет нарушаться только в том случае, если влага из древесины удаляется. Если же по каким-либо причинам вывод влаги из древесины приостанавливается, то имеющийся тепловой баланс в доске сохраняется в исходном значении. Следовательно, на испарение 1 кг влаги в среднем требуется 2490 кДж. С учетом тепловой энергии, необходимой для восполнения выведенной за пределы высушиваемой доски тепловой энергии, суммарная потребность на вывод и испарение влаги составит 4980 кДж. На диаграмме Исикавы (рис. 1) данный вид затрат указан в виде стержневого элемента.

Остальные виды тепловых затрат формируются в виде обеспечения условий вывода влаги из древесины и её испарения с поверхности доски. Данные виды тепловых затрат зависят от эффективности применяемого режима (время сушки), а также технического состояния сушильных камер и способа осушения агента сушки.

В период исследований было обращено внимание на эффективность применяемого режима, а также способ осушения агента сушки. По данным Г.С. Гороховского, Е.Е. Шишкиной [1], указанные факторы оказывают наиболее значимое влияние на формирование энергетических затрат при сушке пиломатериалов после испарения влаги.

В ходе изучения особенностей реакции древесины лиственницы сибирской на режимные показатели было установлено, что наиболее значимое влияние оказывает температурный уровень в начальный период сушки. Это объясняется различным значением энергии связи экстрактивных веществ, находящихся в древесине, от температуры и влажности [5]. Поэтому целесообразно начинать процесс вывода водного раствора экстрактивных веществ при минимально допустимых температурах ( = 44 ° С), что обеспечивает минимальную концентрацию указанной группы компонентов древесины в периферийной зоне доски. В результате снижается вероятность формирования блокирующего слоя по выводу влаги. В среднем время вывода влаги при сушке лиственничных пиломатериалов толщиной 50 мм снижается на 10 % по сравнению с режимами, рекомендуемыми ГОСТ 19773-83 при повышении равномерности просыхания. Значительные тепловые потери наблюдаются при осушении агента сушки, которые составляют 30,9 % от всех энергетических затрат. Проведение такой операции диктуется необходимостью поддержания на определённом уровне степени насыщенности агента сушки ($, что позволяет выполнить граничное условие [6]:

, du а —

dx

= а'( u noB . - u у\ (1) x = 0

где а’ - коэффициент влагообмена;

-

u пов . , u у – влагосодержание поверхности доски и устойчивое влагосодержание, соответствующее состоянию среды.

Рис. 1. Факторы, оказывающие влияние на норму расхода энергетических затрат при сушке лиственничных пиломатериалов низкотемпературными режимами

Для этого периодически из сушильной камеры выводится через вытяжные каналы определённый объём прогретого увлажнённого агента сушки, вместо которого заводится по приточным каналам сухой холодный воздух. При таком способе обезвоживания в выводимом из сушильной камеры агенте сушки содержится сухой воздух, объём которого составляет не менее 30 %.

Результаты опытных сушек позволили сделать вывод о том, что на процесс вывода влаги из лиственничных пиломатериалов градиент влагосодержания какого-либо значимого влияния не оказывает. На это указывает тот факт, что вывод влаги из древесины происходит при значениях ^ близких к 1. Данный эффект объясняется формированием градиента давления в лиственничной доске при сушке низкотемпературными режимами [6]:

-

• 1 (dp Уi = -b ' — , (2)V dx J

где b – коэффициент, учитывающий особенности переноса влаги в древесине лиственницы под действием избыточного давления;

dp/dx – градиент давления.

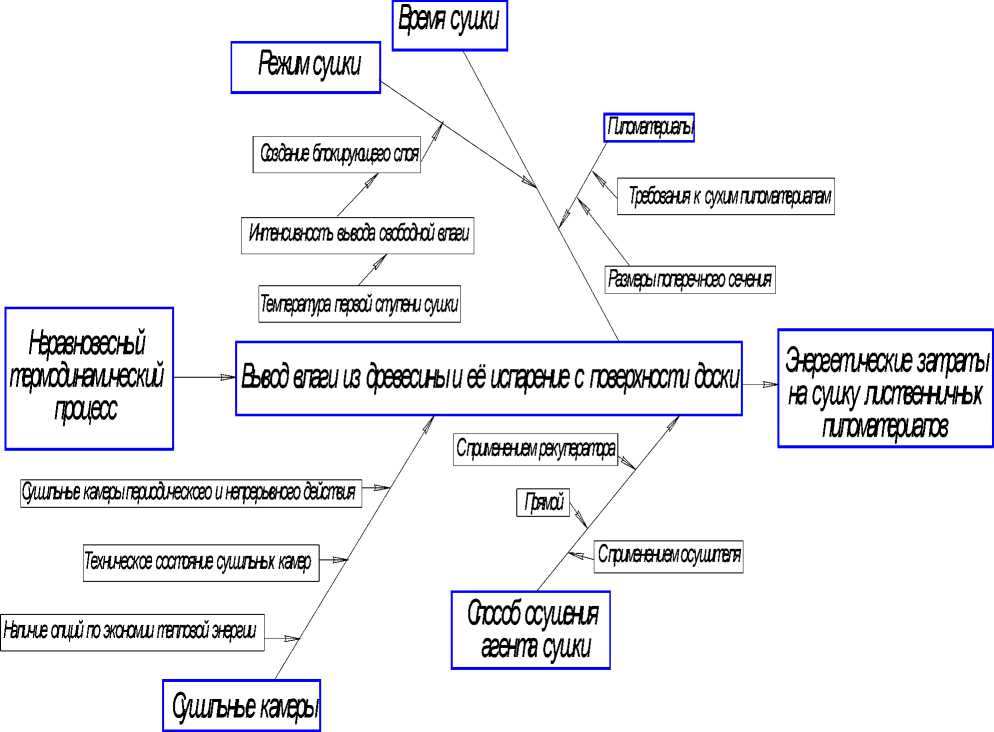

Осушение агента сушки в сушильной камере осуществляется с помощью конденсатора, в котором в качестве хладоагента используется холодная вода при t o = 18-20 ° С. Принципиальная схема такой сушильной камеры представлена на рис. 2.

При такой схеме регулирования агента сушки из сушильной камеры выводится тепловая энергия, которая была затрачена на вывод влаги из древесины. Таким образом, сохраняется тепловая энергия, которая содержится в сухой части агента сушки.

Рис. 2. Принципиальная схема (а) и график процесса на Id-диаграмме сушилки (б), оборудованной тепловым насосом с открытым контуром [7]

Значительная часть энергетических затрат при сушке лиственничных пиломатериалов приходится на привод вентиляторного узла. Результаты проведенных исследований позволили обосновать необходимость снижения производительности вентиляторов в несколько раз. Данная рекомендация основывается на том, что удельная скорость сушки в области связанной влаги снижается в несколько раз по сравнению со свободной. Поэтому отпадает необходимость поддерживать на первоначальном уровне интенсивность испарения влаги с поверхности доски. Снижение производительности вентиляторов приводит к понижению расхода электрической энергии в среднем на 20–50 %.

В таблице приведены обобщенные нормы энергетических затрат на сушку 1 кг влаги ( Н л . ) из древесины лиственницы. При определении тепловых потерь через ограждения, испарение увлажняющей воды, нагрев наружного воздуха, а также затрат электроэнергии на привод вентилятора, результаты расчётов носят сравнительный характер и ориентированы на усреднённые показатели по отрасли относительно породы древесины.

Обобщенные нормы энергетических затрат при сушке пиломатериалов в конвективной камере периодического действия, приведённых к 1 кг высушиваемой влаги

|

Составляющие затрат энергии |

Затраты тепловой и электрической энергии, кДж/кг |

|

|

По стандартным режимам |

По результатам исследований |

|

|

Тепловой: вывод влаги на поверхность доски |

- |

2490 |

|

испарение влаги с поверхности доски |

2490 |

2490 |

|

нагрев камеры и древесины |

340 |

340* |

|

нагрев наружного воздуха |

2261 |

0* |

|

испарение увлажняющей воды |

898 |

0* |

|

потери через ограждения камеры |

1327 |

1194,3* |

|

Всего тепловой |

7316 |

6514,3 |

|

Электрической на привод вентилятора |

1370 |

890,5* |

|

Всего тепловой и электрической |

8686 |

7404,8 |

* Расчётные данные относительно источника [1].

Заключение . Отличительной особенностью в представленных результатах являются две наиболее значимые статьи затрат: вывод влаги на поверхность доски и нагрев наружного воздуха. На наш взгляд, отсутствие статьи затрат «вывод влаги на поверхность доски» во второй колонке не совсем корректно, так как испарение влаги с поверхности доски в любом случае изменяет тепловой баланс в доске, который восполняется путем теплового обмена. С учетом указанной поправки эффект от проведенных исследований увеличится.