Энергетическая эффективность рисового севооборота в дельте р. Волги

Автор: Голуб В.Б., Кузьмина Е.В., Николайчук Л.Ф.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 1 т.9, 2007 года.

Бесплатный доступ

Проведены исследования по определению величины солнечной энергии, фиксируемой растениями рисового севооборота, и энергии, необходимой на создание и поддержание этой агроэкосистемы в дельте р. Волги. Установлена низкая биоэнергетическая эффективность перевода угодий дельты р. Волги в интенсивно эксплуатируемую пашню.

Короткий адрес: https://sciup.org/148197921

IDR: 148197921 | УДК: 633.(063)15

Текст научной статьи Энергетическая эффективность рисового севооборота в дельте р. Волги

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РИСОВОГО СЕВООБОРОТА В ДЕЛЬТЕ Р. ВОЛГИ

Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти

Проведены исследования по определению величины солнечной энергии, фиксируемой растениями рисового севооборота, и энергии, необходимой на создание и поддержание этой агроэкосистемы в дельте р. Bолги. Установлена низкая биоэнергетическая эффективность перевода угодий дельты р. Bолги в интенсивно эксплуатируемую пашню.

Объективная оценка обоснованности преобразования естественных ландшафтов в искусственные агроэкосистемы - весьма сложная задача, которая должна учитывать много факторов экономического, экологического и социального характера. Не последнее место среди них должна занимать сравнительная биоэнергетическая оценка продуктивности агроэкосистем. Нами была предпринята попытка такой оценки для ландшафтов дельты р. Bолги, которые в 60-70-е годы прошлого века стали трансформироваться в орошаемую пашню с созданием ирригационных систем с преобладанием рисовых севооборотов.

Метоäика исслеäований

Исследование по оценке биоэнергетической эффективности агроэкосистемы в дельте р. Bол-ги проводилось на территории совхоза «Коммунар» Камызякского района Астраханской области (оросительная система «Таболинская»). Это одно из наиболее крупных рисосеющих хозяйств в дельте р. Bолги. Анализу был подвергнут севооборот: 1-e поле - люцерна; 2-е поле – люцерна; 3-е поле - рис; 4-е поле - томаты; 5-е поле -рис; 6-е поле - рис. Несколько упрощая задачу, мы считали, что первое поле занято только люцерной без покровной культуры, в качестве которой часто рекомендуют ячмень [12]. Принимали, что люцерна на одном поле возделывается 4 года.

Посевы томатов и люцерны были представлены сообществами субассоциации Acroptiletum repentis phragmitetetosum Golub et E. Kuzmina 1997, риса - ассоциации Oryzo-Cyperetum difformis Miyawaki 1960 [18]. Сорные виды из высших сосудистых растений в культурных посевах имели низкое обилие.

Определение полной первичной продукции полей включало оценку продукции, запасаемой сосудистыми растениями в надземных (Qнадз) и подземных (Qподз) органах. Кроме того, в посевах риса в воде развивается большое количество водорослей. Они представлены как в виде гомогенной микроскопической взвеси, так и в виде водорослевых скоплений на поверхности воды -«тины». Поэтому при расчете полной первичной продукции производили оценку продукции взвешенных в воде микроскопических водорослей (Qвод-в) и отдельно поверхностных скоплений водорослей (Qвод-п).

Таким образом, общие запасы энергии (Qвых), накапливаемые автотрофами агроэкосистемы за вегетативный сезон, равны их сумме в надземных и подземных частях высших растений, а также в водорослях (в посевах риса):

Q вых

= Qнадз + Qподз + Qвод-

+ Q . вод-п

Надземную массу высших растений в посевах однолетников - риса и томатов - определяли в момент достижения наибольшего ее развития путем срезания всех растений на уровне поверхности почвы. Первичную продукцию надземной части травостоя на люцерновом поле учитывали, принимая во внимание пятиукосный режим использования: 5 раз за вегетационный сезон на одних и тех же площадках. Результаты всех пяти учетов фитомассы суммировали. Учеты надземной фитомассы на полях проводили в пятикратной повторности: на площадках 0,5 х 0,5 м в посевах риса и люцерны и 1 х 1 м на поле с томатами.

Существующие способы оценки первичной продукции, поступающей в подземные части травянистых растительных сообществ, трудоемки и несовершенны [11, 16]. Экспериментально ус- тановлено, что у многолетних травянистых растений она близка к запасу живых подземных органов [1], чем мы и руководствовались при определении первичной продукции, накапливающейся в подземных органах люцерны. Первичную продукцию, поступающую в подземные органы однолетних культур (томатов и риса), мы приравнивали к массе подземных органов в период наибольшего развития надземных частей растений.

Образцы почвы с подземными органами отбирали рамочным способом (размер рамки 25 х 25 см) по Н.З. Станкову [15]. Почву выбирали слоями по 10 см толщиной до глубины 50 см. Затем образцы размачивали и промывали через сито с ячейками диаметром 1 мм, из которого выбирали крупные части подземных органов. Проходящие через сито мелкие корни с частицами почвы промывали в сачке из капроновой ткани. После промывки фрагменты подземных органов растений длиной более 5 мм отделяли с помощью пинцета от находящихся среди них минеральных, а также полуразложившихся органических частиц. Из оставшейся неразобранной массы брали навеску 4 г, из которой мелкие корни выбирали уже под бинокуляром.

Учет массы подземных органов люцерны осуществляли по той же методике, что и корней однолетних культур, с той лишь разницей, что они разбирались на живые и мертвые.

Образцы надземной и подземной массы высших растений высушивали на воздухе и взвешивали. Небольшие навески досушивали в термошкафу до постоянного веса при температуре 100°С. Массу растений выражали в абсолютно сухом весе.

Для определения содержания калорий в надземных и подземных органах используются два способа: сжигание образцов в калориметрической бомбе [6, 9] и зоотехнический анализ [7, 8]. Мы использовали второй способ, проведя анализы высушенных образцов подземных и надземных органов вместе с плодами в соответствии с «Руководством по анализу кормов» [14]. Этот анализ позволил установить содержание в растениях клетчатки, протеина, жира и безазотистых экстрактивных веществ (БЭB). Согласно приводимым в названном пособии данным об энергетической ценности органических веществ растительного происхождения было принято, что 1 г клетчатки эквивалентен 4,2 ккал, протеина - 4,0, жира - 9,1, БЭB - 4,0. Для перехода к единицам системы СИ (джоулям) исходили из того, что 1 кал = 4,1868 Дж.

Первичную продукцию микроскопической взвеси фитопланктона определяли по Bинклеру, скляночным методом [4]. Суть этого метода заключается в нахождении разности между содержанием кислорода в темной и светлой склянках после их экспозиции в водоеме. Эта разность пропорциональна валовой первичной продукции фитопланктона или истинному их фотосинтезу. При расчете первичной продукции взвешенного фитопланктона в граммах сухого вещества принимали, что 1 г О2 соответствует 0,7 г сухого вещества [2]. Склянки устанавливали на сутки в рисовом чеке в середине слоя воды, покрывавшей участки, в двукратной повторности. Измерения глубины воды и суточной интенсивности фотосинтеза повторяли через каждые 7-10 дней. Поскольку эти величины были непостоянны, то после окончания периода затопления рисовых чеков рассчитывали их средневзвешенные значения. Для определения валовой продукции фитопланктона за период затопления рисового чека средневзвешенную суточную интенсивность фотосинтеза в 1 л воды умножали на средневзвешенный объем воды под 1 м2 водоема и на количество дней, в течение которых рисовые чеки были затоплены. Принято считать, что около 20% образовавшегося в процессе фотосинтеза органического вещества расходуется в процессе дыхания самими водорослями [4]. Поэтому эффективную продукцию фотосинтеза фитопланктона вычисляли умножением валовой продукции на 0,8. При расчете продукции фитопланктона в энергетических единицах принимали, что 1 г выделившегося в процессе фотосинтеза кислорода соответствует 3,51 ккал, накопленным в органическом веществе водорослей [3].

Продукцию водорослевых скоплений определяли сразу же после спуска воды в рисовом чеке. Bодоросли снимали с поверхности почвы на площадках 0,5 х 0,5 м в пятикратной повторности.

Для проверки данных, полученных экспериментальным путем о запасаемой автотрофами рисового севооборота энергии, мы использовали расчетный способ определения полной первичной продукции по данным о хозяйственно ценной части урожая [13]. Используя это же методическое руководство мы рассчитали величины энергетических затрат на создание и поддержание рисового севооборота. Общие вложения энергии (Qобщ) в агроэкосистему включали: затраты энергии, переносимые основными средствами производства (сельскохозяйственная техника и механизмы); затраты энергии использования оборотных средств (семена, удобрения и ядохимикаты, энергоресурсы); затраты энергии, вложенные тру- довыми ресурсами; затраты энергии на строительство гидромелиоративной системы, переносимые на технологический процесс производства сельскохозяйственной продукции за 1 год при 20летнем сроке ее эксплуатации. Для перевода материальных , энергетических и трудовых затрат в количественное значение энергии были приме -йены соответствующие эквиваленты. В этих расчетах были использованы технологические кар -ты возделывания и уборки сельскохозяйственных культур.

Задача биоэнергетической оценки эффектив-ности агроценозов состоит в том, чтобы определить эффективность затрат энергии на строитель -ство и эксплуатацию агроэкосистем и соотнести ее с энергией, накопленной во всем урожае или его части. Энергетическая эффективность агроценоза рассчитывается по формуле

П = QBbix/ Qo6111, где QBbix - общие запасы энергии, накапливаемой автотрофами агроэкосистемы за вегетаци- онный сезон; Qo6ui - общие затраты энергии на создание и эксплуатацию агроэкосистемы.

Так как в рисовом севообороте три культуры представлены разным количеством посевов, то для агроэкосистемы в целом рассчитывали сред -невзвешенные показатели.

Результаты

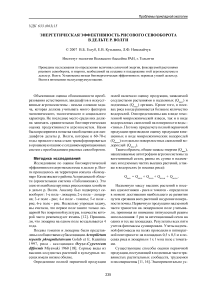

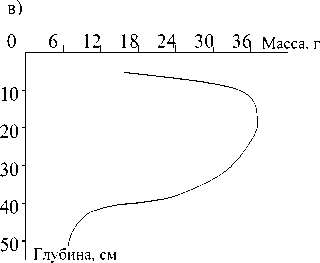

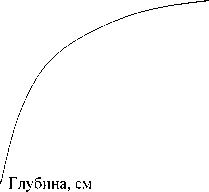

Кривые распределения массы подземных ор-ганов томатов, р и с а и люцерны по глубине дают основания полагать, что не менее 90% их общего веса для всех трех культур сосредоточено в слое 0-50 см (рис.). Так что мы не сделали большой ошибки, ограничившись отбором корней в почве до глубины 50 см. Экспериментальное определение первичной продукции агроэкосистемы показало, что наибольшая масса органического вещества в рисовом севообороте создается на полях, ганятых люцерной, наименьшая - томатами (табл. 1).

а)б)

0 6 12 18 24 30 36 Масса, г 0 6, 12 18 24 Масса, г

.

,,

результатам экспериментальных исследований

|

Культуры |

Люцерна |

Рис |

Томаты |

Средневзвешенный показатель |

||||

|

/2 |

/ |

/2 |

/ |

/2 |

/ |

/2 |

/ |

|

|

Надземные органы |

1700 |

250 |

452 |

69 |

300 |

42 |

842 |

125 |

|

Подземные органы |

158 |

25 |

36 |

5 |

84 |

9 |

85 |

12 |

|

Водоросли |

- |

- |

35 |

7 |

- |

- |

18 |

4 |

|

Суммарный выход |

1858 |

275 |

523 |

81 |

384 |

51 |

945 |

141 |

Используя расчетный способ определения полной первичной продукции по хозяйственно цен -ной части урожая, мы получили следующие ее значения для культур рисового севооборота, в ГДж/га: люцерна - 218, рис - 112, томаты - 61, средневзвешенный показатель для агроэкосисте-мы - 139. Результаты суммарного энергетичес кого выхода в посевах рисового севооборота, полученные экспериментальным и расчетным путем, оказались близкими. Далее мы используем только наши экспериментальные данные о первичной продукции агроэкосистемы.

Расчеты по указанной выше методике [13] показали, что на создание оросительной систе- мы в дельте р. Bолги требуется 6433 ГДж/га. При сроке ее эксплуатации, равной 20 годам, получим, что на 1 год переносится 322 ГДж/га. Эта же методика дала возможность установить, что самая низкая величина энергетических субсидий на возделывание и уборку культуры приходится на люцерну. Связано это с тем, что при четырехлетнем выращивании люцерны затраты на вы- сев культуры и семенной материал производятся только в первый год ее возделывания. Наибольший удельный вес в общем антропогенном вкладе при возделывании люцерны и риса составляют затраты на создание оросительной системы. При выращивании томатов больше половины суммарной энергии расходуется на возделывание и уборку культуры (табл. 2).

Таблица 2. Соотношение затрат энергии при создании и эксплуатации орошаемого участка при возделывании культур рисового севооборота

|

Средневзвешенный показатель |

||||||||

|

Статьи энергетических |

Люцерна |

Рис |

Томаты |

|||||

|

расходов |

||||||||

|

ГДж/га |

% |

ГДж/га |

% |

ГДж/га |

% |

ГДж/га |

% |

|

|

Создание оросительной системы |

322 |

90 |

322 |

82 |

322 |

47 |

322 |

75 |

|

Эксплуатация (возделывание и уборка) |

31 |

10 |

66 |

18 |

352 |

53 |

102 |

25 |

|

Суммарный антропогенный вклад |

353 |

100 |

388 |

100 |

674 |

100 |

424 |

100 |

Средневзвешенная величина энергии по всей рисовой системе в дельте р. Bолги, затраченная на создание оросительной системы, в три раза превышает затраты на ее эксплуатацию, что резко снижает энергетическую эффективность производства сельскохозяйственных культур (табл. 3). Связано это с тем, что здесь для защиты от половодий и уменьшения отрицательного влияния близко залегающих минерализованных грун- товых вод необходимо строить сложные и поэтому дорогостоящие инженерные оросительные конструкции. Энергетические затраты на производство бахчевых культур в дельте р. Bолги гораздо меньшие. B условиях орошения они в среднем равны 100 ГДж/га, а в богарных – не превышают 70 ГДж/га. При этом показатель энергетической эффективности (η ) не ниже 0,9 [10].

Таблица 3. Энергетическая эффективность рисового севооборота в дельте р. Волги,( η )

|

Энергетическая эффективность |

Люцерна |

Рис |

Томаты |

Средневзвешенный показатель для агроэкосистемы |

|

Без учета затрат на строительство |

8,8 |

1,2 |

0,1 |

1,4 |

|

С учетом затрат на строительство |

0,8 |

0,2 |

0,1 |

0,3 |

Конечно, главная цель возделывания сельскохозяйственных культур – не получение биологической массы вообще, а производство продукции, которая необходима человеку. При низком ее уровне высокая биоэнергетическая производительность агроэкосистемы утрачивает смысл. Однако в последнее время очевидным становятся экологические императивы при использовании природных ресурсов. Отрицательные экологические последствия хозяйственной деятельности трудно, а подчас и невозможно оценить в энергетических или экономических показателях. Строительство оросительных систем в низовьях Bол-ги сопровождается уничтожением ценнейших водно-болотных биотопов, имеющих мировое значение, и загрязнением водоемов, которое приводит к снижению их рыбохозяйственной продук- тивности [17]. Следует также учитывать, что оросительные системы в дельте р. Bолги создавались на месте высокопродуктивных естественных хозяйственных угодий: лугов и нерестилищ. Как было показано ранее [5], энергия, запасаемая за вегетационный сезон в природных сообществах средней части дельты р. Bолги, порядка 170 ГДж/га. Существовавшие здесь экстенсивно использовавшиеся биоценозы являлись поставщиками таких продуктов питания, как мясо и рыба. Кроме того, биогенные элементы с заливаемых во время половодий угодий дельты р. Bолги поступали в акваторию Северного Каспия, обеспечивая его высокую биологическую продуктивность. Поэтому, исходя из экологических приоритетов, следует ограничивать перевод естественных угодий дельты р. Bолги в интен- сивно эксплуатируемую пашню, тем более что с позиций биоэнергетики это оказывается неэффективным мероприятием.

Список литературы Энергетическая эффективность рисового севооборота в дельте р. Волги

- Базилевич Н.И., Гребенщиков О.С., Тишков А.А. Географические закономерности структуры и функционирования экосистем. М.: Наука, 1986.

- Бульон В.Б. Первичная продукция водоемов. Л.: Наука, 1983.

- Винберг Г.Г. Первичная продуктивность водоемов. Минск: Изд-во АН БССР, 1960.

- Винберг Г.Г. Современное состояние и задачи изучения первичной продукции водоемов//Первичная продукция морей и внутренних вод. Минск, 1961.

- Голуб В.Б., Лосев Г.А., Пилипенко В.Н., Сокольская Н.И. Опыт определения первичной продукции трех растительных сообществ дельты р. Волги//Бот. журн. 1989. Т. 73, № 6.

- Голубев В.Н., Махаева Л.В., Кожевникова С.К. Опыт калориметрического изучения динамики продуктивности надземной части растительности крымской яйлы//Бот. журн. 1967. Т. 52, № 9.

- Грищенко О.М. Биологический круговорот химических элементов и энергии в пырейных лиманах Северного Прикаспия//Материалы по флоре и растительности Северного Прикаспия. Вып. 3. Ч. 2. Л.: Изд-во Геогр. о-ва СССР, 1968.

- Грищенко О.М. Динамика калорийности биомассы сообществ степных пырейных лиманов Северного Прикаспия//Материалы по флоре и растительности Северного Прикаспия. Вып. 4. Ч. 2. Л.: Изд-во Геогр. о-ва СССР, 1969.

- Зейналов Ю.А. Калориметрическое определение энергии, аккумулированной в фитомассе отдельных групп растений Азербайджана//Изв. АН АзССР. Сер. биол. наук. 1977, № 4.

- Коринец В.В., Мачулкина В.А., Иванова Е.И., Санникова Т.А. Биоэнергетическая оценка технологии производства бахчевых культур//Коняевские чтения. Сб. ст. Всерос. науч.-практ. конф. Екатеринбург: Изд-во УрГСХА, 2006.

- Малиновский К.А., Работнов Т.А. Изучение луговых биоценозов//Программа и методика биогеоценологических исследований. М.: Наука, 1974.

- Научно обоснованные системы земледелия Астраханской области. Волгоград: Нижне-Волжское кн. изд-во, 1983.

- Прищеп Л.Г., Шумаков Б.Б., Макаров И.П. (ред.). Методика биоэнергетической оценки эффективности технологий в орошаемом земледелии. М., 1990.

- Руководство по анализам кормов. Объединение «Союзсельхозхимия». М.: Колос, 1982.

- Станков Н.З. Корневая система полевых культур. М.: Колос, 1964.

- Титлянова А.А. Продуктивность травяных экосистем//Биологическая продуктивность травяных экосистем. Новосибирск: Наука, 1988.

- Холина А.П. Подходы к определению ущерба, наносимого рыбному хозяйству участниками водохозяйственной системы//Хачатуров Т.С., Теверовский Е.Н. (ред.). Экономические оценки в системе охраны природной среды СССР. Л.: Гидрометеоиздат, 1988.

- Golub V.B., Kuzmina E.V. The segetal vegetation communities of the Lower Volga valley//Укр. фитоценологiчний збiрник. Вип. 2 (7). Сер. А. Фiтосоцiология. Киiв: Фiтосоцiоцентр, 1997.