Энергетические показатели мобильного смесителя компонентов компоста

Автор: Самойлова Татьяна Филипповна

Журнал: Вестник аграрной науки Дона @don-agrarian-science

Рубрика: Механизация и электрификация животноводства, растениеводства

Статья в выпуске: 2 (22), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены теоретические и экспериментальные зависимости энергетических показателей на привод рабочих органов мобильного смесителя при производстве компостов в полевых условиях. Получены теоретические зависимости для определения энергетических показателей.

Смешивание, компост, мощность, солома, полужидкий навоз

Короткий адрес: https://sciup.org/140204223

IDR: 140204223 | УДК: 631.86

Текст научной статьи Энергетические показатели мобильного смесителя компонентов компоста

Основными компонентами производства компостов на юге Российской Федерации являются полужидкий навоз и солома. При технологии приготовления компоста в полевых условиях предусматриваемого наличия технологической площадки возле скирда соломы, что полностью исключает транспортировку и значительно уменьшает расстояние перевозки компоста к местам его внесения. Производство компоста в полевых условиях возможно на базе существующих машин, но качество полученной органоминеральной смеси не будет соответствовать предъявляемым требованиям для получения высококачественного органоминерального удобрения с заданными физико-химическими показателями, ввиду отсутствия точного дозирования компонентов [1].

В АЧГА А разработан мобильный смеситель компонентов компоста на базе разбрасывателей удобрений типа ПРТ, устройство которого представлено на рисунке 1. В кузове 3 установлен корпус 5 с расположенной в нем смесительной камерой с лопастным барабаном 6, счесывающим транспортером 4. В передней части рамы установлен фекальный насос 1 с приводом от ВОМ трактора. Нагнетательный патрубок насоса соединен с нагнетательной трубой 2 лопастного барабана, а вса сывающий патрубок - через задвижку 9 с емкостью для полужидкого навоза. Лопастной барабан выполнен в виде полого вала с лопатками 7. Счесывающий транспортер 4 можно устанавливать под различным углом к горизонту, регулируя тем самым толщину слоя соломы, подаваемой в смесительную камеру [2].

Технологический процесс заключается в следующем: дозированный слой соломы, подаваемый донным транспортером 8, со смесью полужидкого навоза и минеральных удобрений, подаваемых насосом от транспортно-технологической машины, смешиваются в смесительной камере и выбрасываются лопатками барабана через дефлектор на площадку, формируя бурт компоста заданных размеров.

Основным технологическим параметром мобильного смесителя являются затраты мощности на привод рабочих органов.

Целью данной работы явилось определение энергетических показателей на привод рабочих органов мобильного смесителя компонентов компоста. В задачи исследования входило теоретическое описание процесса определения энергетических показателей на привод рабочих органов мобильного смесителя компонентов компоста и их экспериментальное определение.

Рис. 1. Мобильный смеситель компонентов компоста (наименование позиций - в тексте)

Мощность, необходимая для смешивания компонентов компоста и выброса смеси из барабана смесителя для формирования бурта, складывается из следующих составляющих:

^общ = Wt + N2 + N3, (1)

где N; мощность на подачу сломы в барабан смесителя, кВт;

N2- мощность на подачу полужидкого навоза в барабан смесителя, кВт;

N3 - мощность на привод барабана мобильного смесителя, кВт.

Мощность на подачу соломы донным транспортером из кузова ПРТ-16 будет складываться из мощности Nf^P, необходимой на преодоление жесткости ленты и сопротивления перемещению соломы, и мощности N^ необходимой для преодоления трения соломы о борта кузова.

^1 ^пер "+" ^тр-- (2)

Л/пер = 9,81 ■ Qc0,2 Ад.тр ■ к, (3)

где Qc - производительность установки по подаче соломы, кг/с;

Ад.тр- длина донного транспортера, м;

к - коэффициент, учитывающий сопротивление барабанов, перегибы ленты и т.д., принимаем к- 1,2.

А/тр Н ЬдТррС0Лр,к^1?дТ1 (4) где Н - высота соломы на транспортере, м; // - коэффициент трения соломы о борта кузова;

кү- коэффициент подвижности соломы;

цдт - скорость донного транспортера, м/с.

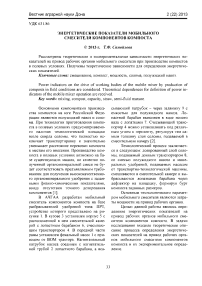

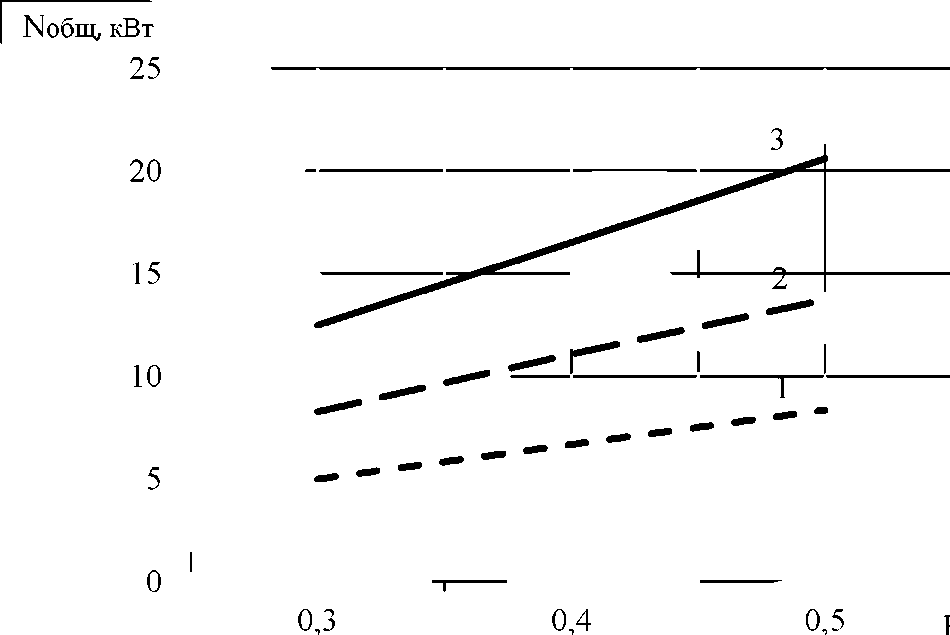

На рисунке 2 представлена теоретическая зависимость мощности, необходимой для подачи соломы от изменения скорости донного транспортера и высоты слоя соломы.

Из представленного видно что при увеличении открытия окна подачи соломы (Нс) и скорости донного транспортера мощность, используемая на подачу соломы, увеличивается.

Мощность, необходимая для привода центробежного насоса, подающего полужидкий навоз в смесительный барабан, определяется по формуле

N2 =_V!L 2 IOOOtJh где Q1IH - производительность подачи полужидкого навоза;

Ри - напор подачи жидкости у насоса, Па; принимаем Р=0,2 - 0,3 МПа;

7?п - КПД насоса; принимаем //п = 0,80-0,85.

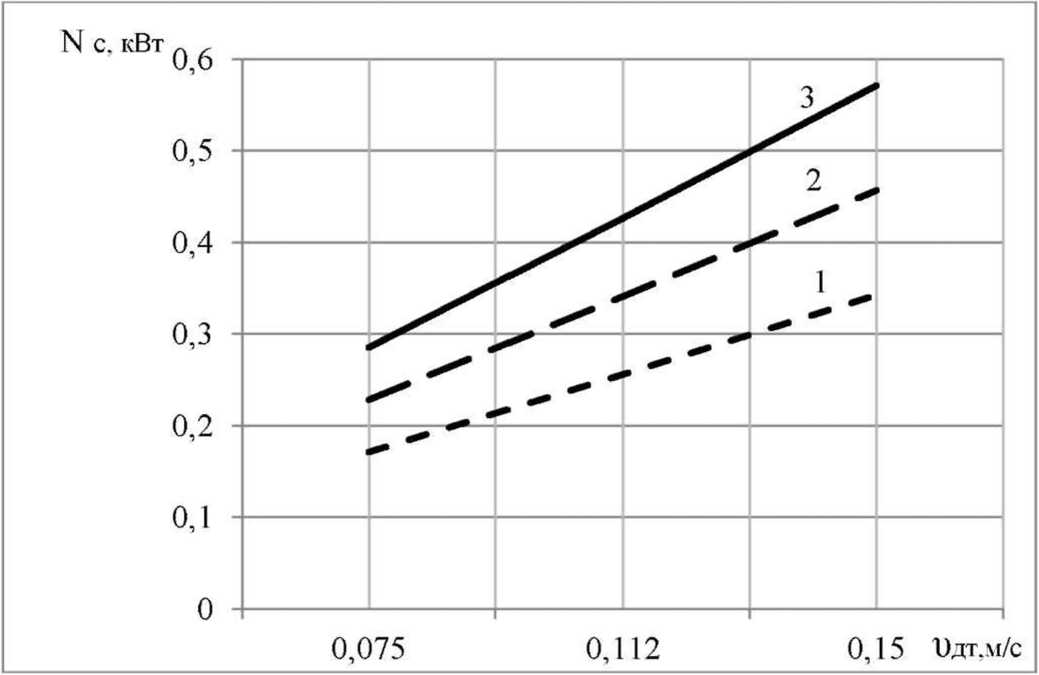

Подача полужидкого навоза зависит от влажности исходных компонентов компоста - соломы и полужидкого навоза, (при достижении влажности компоста 70% должно соблюдаться их соотношение: 1:4). Поэтому при увеличении подачи соломы необходимо увеличивать подачу полужидкого навоза, что приводит к увеличению мощности насоса (рис. 3).

Рис. 2. График зависимости мощности, необходимой для подачи соломы от скорости донного транспортера и высоты слоя соломы: 1 - Н = 0,3 м; 2 - Н = 0,4 м; 3 - Н = 0,5 м

Рис. 3. График зависимости мощности на привод насоса для подачи полужидкого навоза от подачи соломы в барабан смесителя: 1 - 0,075 /с; 2 — 0,112 м/с; 3 - 0,15 м/с

Мощность, необходимая для привода лопастного вала смесительной камеры, определяется из выражения

N = Ғ • иа, (6)

где Ғ - сила, необходимая для работы барабана смесителя, н;

иа - абсолютная скорость движения смеси в барабане, м/с.

Ғ = та)2гь

//ш2Г;-ш7 cos sin <уХ2 , z

-- 2дШ --") + ОД2, <8)

где о - угловая скорость вращения вала г^ - радиус сегмента рабочего участка смесителя, об/с; барабана, м.

Ф - угол поворота лопатки; Подставляя в формулу (6) выражения

(7) и (8), получим

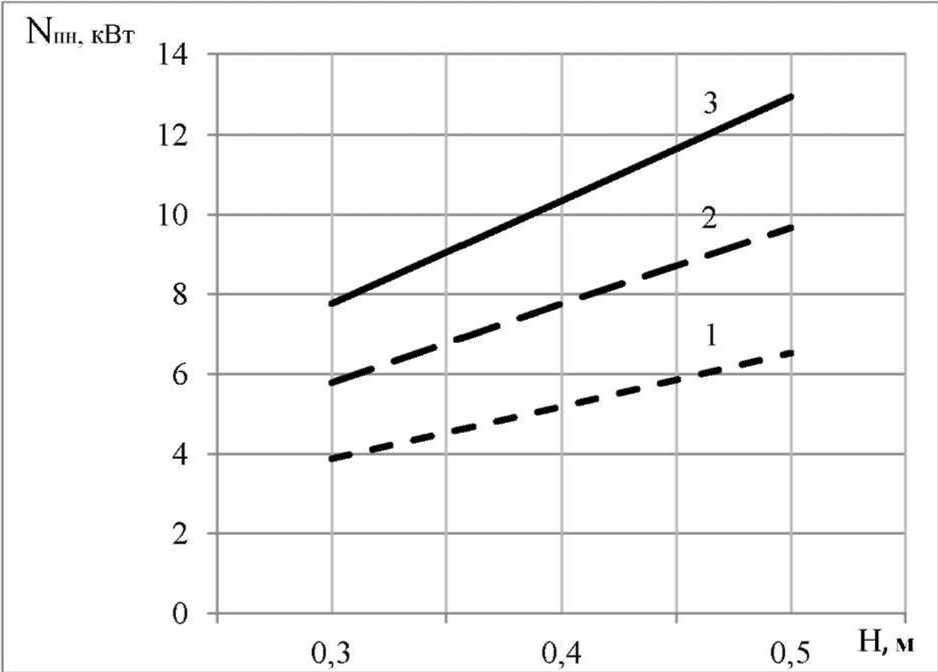

? /со2г j-ug cos <р-д sin <р\2 , / хэ

= Ш6О2Г/ —--—--- + (о)Г;)2, (9)

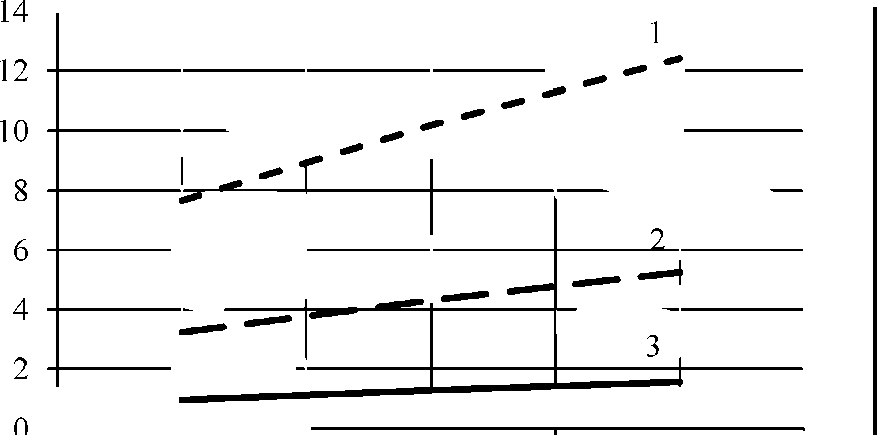

где т - масса смеси соломы и полужидкого навоза, находящаяся в барабане смесителя, которая вычисляется по формуле m _ с о п _ □ . п (R2-r2X ^сст^дгГсм ^дт Рем ? ’ где Scer- площадь рабочей площади (сегмента) барабана-смесителя, м"; R - радиус лопатки, м; г - радиус нерабочей части лопатки, м; о - угловая скорость вращения вала смесителя, об/с; Ф - угол поворота лопатки. Теоретическая зависимость мощности, необходимой на привод лопастного вала смесительной камеры, представлена на рисунке 4. Nc6,kBt 28,26 47,1 оз^с Рис. 4. График зависимости мощности, необходимой для выброса смеси из барабана смесителя, от частоты вращения вала барабана: 1 - Ф = 240°; 2 - ф = 210°; 3 - ф = 180° Подставляя в формулу (1) выражения (3), (4), (5) и (9), получим теоретическую зависимость определения общей мощности на привод рабочих органов мобильного Изменение теоретической мощности потребной для работы мобильного смесителя при изменении подачи соломы, представлено на рисунке 5. смесителя. Мо6щ = 9,81 ■ &0.2L ■ к + НЧр^цк^ + ^g- , 7 / Лш2г,-иа cos +1Ш02Г; ---Г + (СОГ;)2. (И) 2цсо ) Рис. 5. График общей мощности, необходимой для работы мобильного смесителя компонентов компоста при изменении подачи соломы 1 - 0,075 м/с; 2 - ОД 12 м/с; 3 -0,15 м/с Из рисунка 5 видно, что суммарная мощность увеличивается с увеличением подачи соломы в смесительную камеру и скорости донного транспортера. Чем больше подается соломы, тем больше должно подаваться полужидкого навоза, а значит больше и расход мощности на сме шивание и выброс смеси на площадку для формирования бурта. Результаты экспериментальных исследований по определению энергетических показателей ТТМ для приготовления органоминеральных смесей приведены в таблице 1. Таблица 1 Результаты экспериментальных исследований по определению энергетических показателей ТТМ при производстве органоминеральных смесей Режим работы Мощность (N) и частота вращения (п, об /мин) рабочих органов машины Ncvm Пы >м Псб NCT Пег Холостой ход 12,9 1000 5,5 450 17 270 Рабочий ход 22,1 1000 9,2 450 5,2 270 Из таблицы 1 видно, что увеличение суммарной мощности на рабочем ходу происходит с 12,9 до 22,1 кВт. Причем мощность на привод смесительного барабана ТЧсб увеличивается до 9,2 кВт из-за поступления в смесительную камеру полужидкого навоза и выброса через дефлектор органоминеральной смеси. Удельная потребляемая мощность составила 1,1 кВт ч/т. А с учетом мощности, затрачиваемой на подачу полужидкого навоза (до 18,7 кВт), удельная потребляемая мощность составила 2,3 кВт ч/т. Следовательно, энергетические показатели работы мобильного смесителя компонентов компоста в полевых условиях являются относительно невысокими. Выводы 1. Полученные теоретические зависимости для определения энергетических показателей работы мобильного смесителя компонентов компоста адекватно описывают процесс подачи соломы, полужидкого навоза и смешивания компонентов. 2. Экспериментальными исследованиями установлено, что суммарная мощность на привод рабочих органов мобильного смесителя компонентов компоста на холостом ходу составила 12,9 кВт, под нагрузкой - до 22, 1 кВт и удельное потребление мощности составило 1,1 кВт ч/т.

Список литературы Энергетические показатели мобильного смесителя компонентов компоста

- Бондаренко, А.М. Механико-технологические основы процессов производства и использования высококачественных органических удобрений: монография/А.М Бондаренко, -Зерноград, 2001, -289 с.

- Переработка и использование навоза свиноводческих предприятий/А.М. Бондаренко, Е.Н. Белоусов, Б.Н. Строгий, Т.Ф. Самойлова//Механизация и электрификация сельского хозяйства. -2010. -№7. -С. 7-9.