Энергоинформационное воздействие народного узора на воду и растения

Автор: Качаева Марина Альбертовна

Статья в выпуске: 4 (37) т.13, 2017 года.

Бесплатный доступ

Впервые опытным путём показано наличие объективного энергоинформационного воздействия русских народных узоров геометрического типа на живой организм (семена пшеницы). Впервые, в результате измерений электрометрическим способом, обнаружена способность узоров данного типа влиять на качественные показатели воды (температуру, кислотно-основное равновесие, удельную электрическую проводимость).

Народный текстильный узор, энергоинформационное воздействие, знак, симметрия, кислотно-основное равновесие, удельная электрическая проводимость, температура, всхожесть семян пшеницы

Короткий адрес: https://sciup.org/14123057

IDR: 14123057 | УДК: 003+53+57

Текст научной статьи Энергоинформационное воздействие народного узора на воду и растения

В русской народной культуре известны многочисленные примеры использования текстильного узора геометрического типа в качестве оберега и лечебного средства [Жарникова С.В., 2015г., С. 162; Косменко А.П., 1983г. С. 46; Маслова Г.С., 1984 г.; Некрасов А.П., 1884 г., С.803-804; Нячаева Г.Р., 2004 г.; Рыжакова С.И., 2002 г.]. Факты определённого положительного воздействия символов на состояние человека всё чаще замечаются наукой [Привалова В.М. Орнаментальная культура..., 2010г., С. 255-263; она же, Арттерапевтический комплекс..., 2003 г., С. 183-194]. Автор в течение ряда лет наблюдала энергоинформационное воздействие узоров данного типа на организм человека по результатам энергоинформационного тестирования с использованием средств медицинской диагностики [Качаева М. А. Энергоинформационное воздействие…, в печати].

Начертание форм знаков текстильного узора геометрического типа имеет строгие геометрические формы, образуемые применением зеркальной и циклической симметрии к отдельным звеньям ромбической или квадратной сети, выступающей в качестве матрицы. С точки зрения математики данная матрица является изображением базис—решётки векторов переноса для диэдральной (зеркальной) группы симметрии [Вейль Г., 1968 г., С. 123-125] и является простейшим фракталом [Басса М., 2014 г.]. Образование многочисленных форм знаков текстильного узора происходит с помощью выделенных по траекториям матрицы базовых минимальных знаков – модулей. Начертание модулей зависит от числа используемых звеньев сети, которые представляют собой порядок симметрии переноса отрезка, равного звену сети. В зависимости от порядка симметрии переноса знаки-модули могут быть 1, 2, 3, 4, 5-го и последующих порядков. Применение к ним трансформации зеркальной или (и) циклической симметрии образует все известные в народной культуре формы знаков русского текстильного узора, названные нами производными знаками [Качаева М.А. Основы образования, 2017 г., С. 75-134]. В народных текстильных узорах формы указанных знаков выполняются так, что площадь знаков узора и знаков фона либо равны между собой [Клетнёва Е.Н., 1924 г., С. 9-10], либо соотносятся в определённых пропорциональных пределах согласно математическому закону прямоугольного замощения [Альберти М., 2014 г., С. 103-104]. Таким образом, формы исследуемых узоров имеют заданные пропорциональные начертания, которые подчиняются естественноматематическим законам.

Для исследований с целью определения энергоинформационного воздействия нами были выбраны модули 1-3 порядков и их простейшие производные узоры, выполненные с соблюдением равенства соотношения фона и узора, как наиболее ранние в историческом плане. В этнографической литературе они известны как «семеричные» [Баландина Г.М., 1994 г., С. 96-100]. Абсолютное большинство их известно в качестве самостоятельного узора с периода 6-4 тыс. до н.э. на глиняной посуде и народном текстиле, и все они широко известны как фрагменты различных народных текстильных узоров 15- 20 вв. [Археология СССР, 1987г., рис. 105-17, С. 384; рис.111-26, С. 390; рис. 106-16, 17, С. 385; рис. 108-9, С.387; 6420, С. 226; рис. 71, C. 233; рис.111-17, С.390; Археология СССР, 1982г., Табл. IV; Табл.LV-8, 13 С. 268; LXV-35, С. 283; LXXI-2, 3, С.290; XCII-3, 4, 9, С. 313; 33; 15].

Поскольку в жизнедеятельности живых организмов огромную роль играет вода, была организована проверка возможности влияния узоров этого вида на изменение характеристик воды с последующим наблюдением наличия или отсутствия изменений, происходящих в развитии растений при её употреблении.

С этой целью автором были проведены в домашних условиях в г. Рязани несколько опытов следующего характера. На основания стеклянных стаканов одинакового объёма (50 мл.) и формы закреплялись тканые ремешки с указанными узорами. Стаканы расставлялись рядом всегда в одном и том же произвольном порядке. Два стакана без ремешка выделялись для контрольной пробы. Ремешки с узорами были выполнены народным способом тканья на бёрде из одной заправки (одни и те же нити) в течение одного дня. В стаканы разливалась водопроводная вода, температура (Тв), кислотно-основное равновесие (рН) и удельная электрическая проводимость (ЕС) которой оценивались с использованием прибора РНТ-027 производства фирмы «ЭкоЮнит». Вода в стаканах прогревалась до температуры воздуха (Твозд.) естественным путём, в ходе чего через определённые промежутки времени (т) вручную единым датчиком производилось измерение тех же параметров в отдельных стаканах в фиксированном порядке, при этом два измерения - первое и последнее -производились в контрольных стаканах. В целях минимизации влияния экспериментатора на ход опыта при осуществлении замеров производился контроль мыслей исследователя в виде концентрации на мысленной установке «различие может отсутствовать».

Первый опыт проводился 14.08.2009 г. в 22.00 при температуре воздуха (Твозд.) помещения в 23,9 С и исходных параметрах воды: Тв 21.3 С, рН 6.71 у. ед. и ЕС 0.54 См. Исследовались 23 узора и две контрольные пробы. В данном опыте пробы были расставлены в картонную коробку, оклеенную снаружи фольгой для минимизации внешнего воздействия. Наблюдение производилось в течение одного часа, в ходе которого в исследуемых емкостях происходило бурное явление корвенгенции (осаждения воздушных пузырьков на стекле стаканов), визуально резко отличное в разных ёмкостях. По истечении часа были произведены замеры параметров воды в ёмкостях, показавшие, что в каждом стакане присутствовали свои значения Тв, рН и ЕС, разница между которыми достигала: по Тв – 0,7 С, по рН – 0.3 ед., по ЕС – 0.16 См. Самые низкие значения присутствовали в пробах с узорами № 3, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 1 из них минимальные – в пробах 3, 6, 11, 14, 19. Самые высокие и высокие – в пробах с узорами № 1, 2, 9, 12, 17, 24, 26, 28, из них наивысшие в пробах 28, 24, 17, 12. Разница тех же параметров между контрольными стаканами составила: Тв – 0,1 С, рН - 0.02 ед., Ес – 0.01 См. Разница между средними значениями параметров воды в стаканах с узорами и в контрольных стаканах составила: Тв – 0.75 С, рН – 0.19 ед., ЕС – 0.11 См.

Опыт был повторён в течение суток с 16.00 2.08. по 16.00 3.08.2010 г. Исходные параметры воды: Тв 26.4С, рН 6.62 у.ед., Ес 60 См, Твозд. в помещении плавно увеличивалась с 30 до 31 С со стабилизацией её во второй половине времени опыта. Атмосферное давление так же стабильное, с незначительным падением с 748 до 747 мм. р.

том 13 № 4 (37), 2017, ст. 4

ст. Исследовались 25 проб с узорами и две контрольные пробы. Интервалы между измерениями составляли 40 мин, 2 часа, 5 часов, 23 часа. Показания датчиков снимались вручную.

На протяжении опыта в контрольных пробах происходило медленное постепенное повышение Т, рН и ЕС воды, синхронное с повышением Т возд. При этом значения Тв и ЕС были одинаковыми в одновременных пробах, а значения рН отличались в приделах 0, 02 единиц.

В одновременных пробах с узорами значения Тв на начальном этапе отличались от 1,7-0,9 С на начальном этапе, до 0,5-0,4 С в конце опыта(табл. 1 -32-35). Значения рН в одновременных пробах отличались в пределах 0,64 -0,48 ед. в начале опыта до 0,17 единиц в конце опыта. Разница в одновременных значениях ЕС в ходе опыта составляла 0,04-0,03 См. В финале опыта она представляла 0,01 единиц (табл. 1 -33, 34).

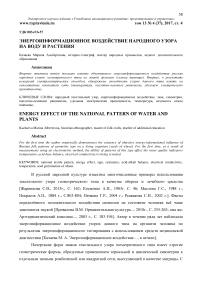

Таблица 1. Результаты опыта №2 от 2-3.08.2010.

Подчёркнуты минимальные и максимальные значения, жирным шрифтом выделена стабилизация значений.

В ходе опыта в пробах с узорами значения Тв в большинстве случаев были меньше значений Тв в контрольных пробах (максимальное отклонение составило 1,7 С), за исключением единичных случаев равенства или небольшого превышения (табл.1 -4, 9, 24) и финальной стадии, когда в одном случае показания Т сравнялись (табл. 1-28), а в 11 случаях отличались от показаний Т контрольных проб на 0,1 – 0,2 С в меньшую сторону (табл. 1-29, 24, 25, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8). Среднее значение одновременных показаний Тв пробах с узорами всегда было меньше одновременных показаний Тв и их средних значений в контрольных пробах. Таким образом, Т в во времени в пробах с узорами постепенно приближалась к Тв в контрольных пробах, в большинстве случаев не достигая её значений. Минимальные значения Тв во всех 4 измерениях (а так же рН и ЕС) зафиксированы в пробе 14, в 2 измерениях – в пробе 13, 11(аналогично рН и ЕС) , соседство минимальных и низких (ниже среднего значения) Тв– в пробах 3, 5, 18, 19, 23. Максимальные значения Тв в течение 2 измерений присутствовали в пробах 4, 24, 28; максимальные значения в сочетании со значениями Тв выше среднего наблюдались в пробах 3, 9, 24, 28, 29. Сочетание низких и высоких Тв воды в пробе в течение опыта зафиксировано в пробах 1, 3, 4, 7, 8, 12. В пробах 3 и 7 им соответствуют аналогичные значения рН воды. Сравнительно с результатами опыта 2009 г. повторились мин. и низкие значения Тв в пробах 3, 5, 11, 13,14, 19 (60%) и макс. Тв в пробах 1, 9, 12, 24, 26, 28 (75%).

Значения рН в пробах с узорами в начале опыта отличались от значений рН в контрольных пробах как в меньшую сторону (табл.1 -1-26, максимальное отклонение составило 0,42 единицы), так и в большую сторону (табл. 1 -28, отклонение в 0,05 единиц). На второй стадии опыта максимальное отклонение в меньшую сторону составило 0,61-0,64 (табл.1 -14) и в одном случае значения рН сравнялись с контрольной пробой (табл. 1 -24). На третьей стадии опыта максимальное отклонение рН в пробах с узорами от рН контрольных проб в меньшую сторону составило 0,59 единиц (табл. 1 -11, 12), минимальное -0,01 (табл. 1 -4). В финале опыта максимальное отклонение рН в пробах с узорами от контрольных проб всё ещё составляло 0,42 единицы (табл. 1 -14), минимальное - 0,23 единицы (табл. 1 -28). Разница между средними значениями рН в контрольных пробах и пробах с узорами составила 0, 16 единиц. С развитием опыта данная разница изменялась, составив во втором измерении 0,4 единицы, в третьем – 0,36 единиц, и в финале – 0.34 единицы соответственно. Таким образом, разрыв между значениями рН в одновременных пробах с узорами и рН в контрольных пробах в ходе опыта преимущественно увеличивался во времени, а значения рН в пробах с узорами уменьшались относительно контрольных проб. Случаи повторения минимальных значений рН на начальном этапе опыта имели место в 5 из 11 случаев 2009 года (табл.1 -3, 5, 13, 14, 19), максимальных значений – в 8 из 10 случаев (табл. 1 – 9, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 28).

Значения ЕС в пробах с узорами незначительно отличались между собой в пределах от 0,04-0,03 См. на начальных этапах, до 0,01 См. в финале опыта. Разница между средними значениями ЕС в пробах с узорами и средними значениями ЕС в контрольных пробах в начале практически отсутствовала, составляя 0,005 См. На втором этапе она выросла в 10 раз, составив 0,05 См, на третьем составила 0,09 См, и в финале опыта представляла 0,365 См. В каждой отдельной пробе с узором во времени опыта значение ЕС изменялось незначительно, в пределах 0,04-0,01 См. При этом, если значения Т и рН в каждой отдельно взятой пробе плавно росли от измерения к измерению, то значения ЕС имели несколько сценариев изменения. В части проб присутствовала незначительная дестабилизация показаний ЕС, в ходе которой они хаотично варьировали во времени от большего к меньшему и снова к большему значению в пределах 0,01-0,02 См. (табл. 1 -1, 2,4, 11,13, 14, 18, 26, 29). В другой части проб величина ЕС не менялась в течение трёх стадий опыта (табл. 1 -5, 9, 10, 16, 28). В пробах 3, 6, 8, 17, 19, 23, 25 такая консервация значений ЕС была эпизодической на отдельных стадиях опыта. Только в двух пробах (табл. 1 -12 ,21) происходил плавный рост значений ЕС на 0, 01 См. от одного этапа опыта к другому, характерный для показаний ЕС в контрольных пробах. Дестабилизация ЕС раствора воды имела место в 11 случаях из 25 проб (табл. 1 -1, 2, 4, 7, 11, 13, 14, 18, 24, 26, 29). При этом в пробах 1, 2, 4, 7, 11, 13, 14 такая нестабильность была характерна для всего времени наблюдений, за исключением финального измерения. В 5 случаях она сопровождалась понижением средней температуры пробы раствора ниже среднего уровня (табл. 1 -1, 11, 13, 14, 18), а в 3 случаях (табл. 1 -24, 26, 29) повышением температуры раствора выше среднего. В 3 случаях её так же сопровождало понижение среднего рН пробы ниже общего среднего уровня (табл. 1 -11, 13, 14), а в 6 случаях - повышение рН (табл. 1 -2, 4, 7, 24, 26, 29). В контрольных пробах эффекты дестабилизации и консервации ЕС отсутствовали. В ходе опыта дестабилизация ЕС сопровождалась разовыми или постоянными низкими значениями Т в 8 случаях (табл. 1 -1, 3, 4, 7, 11, 13, 14, 18), аналогичными высокими значениями Т в 5 случаях (табл. 1 -1, 2, 7, 24, 26, 29) на фоне общего повышения Т воды в ходе опыта. В связи с небольшими изменениями величин ЕС в пробах с узорами в ходе опыта 2010 года, не удаётся в полной мере проследить повторение результатов опыта 2009 года, но можно отметить повторение на начальном этапе опыта 2010 года наиболее низких значений ЕС в пробах 14 и 21.

Наблюдаемые нами в ходе опыта изменения ЕС воды, не связанные с изменениями Тв, сходны с результатами опытов группы исследователей МГУ по облучению воды источниками электромагнитного излучения, показавших, что изменение ЕС и Тв неодназначна, а зависит от источника облучения [Шишкин Г. Г. и др., 2009г., С. 155 - 161] (аналогом последнего в нашем случае выступают электромагнитные волны частей светового спектра поглощаемые цветовой площадью узора).

Итак, наиболее низкие значения Т и рН, а, следовательно, и наиболее выраженные консервирующие свойства исследуемых узоров, присутствовали в пробах с узорами 13, 14, 3, 5, 19, 21. Именно эти узоры были широко распространёнными в народной культуре. Наиболее высокие значения Т и рН (включая начальные стадии опыта) присутствовали в пробах с узорами 9, 24, 25, 26, 28, 29, которые являлись относительно мало распространёнными в качестве самостоятельных узоров для изделий народной культуры, а узор 9 представляет собой выполненное нами сочетание модулей 2 порядка и в народной культуре в самостоятельном виде не встречается. Наиболее выраженные различия показаний исследования наблюдались по истечении первого часа с начала опыта.

Для определения энергоинформационного воздействия «обработанной» узорами воды на живой организм по истечении суток после начала опыта в использованных стаканах были замочены по 10 зёрен пшеницы. Дополнительно для определения особенностей развития зародышей зёрен были замочены ещё 8 проб по 10 зерён в каждой, т. е. всего 10 контрольных www.rypravlenie.ru

том 13 № 4 (37), 2017, ст. 4

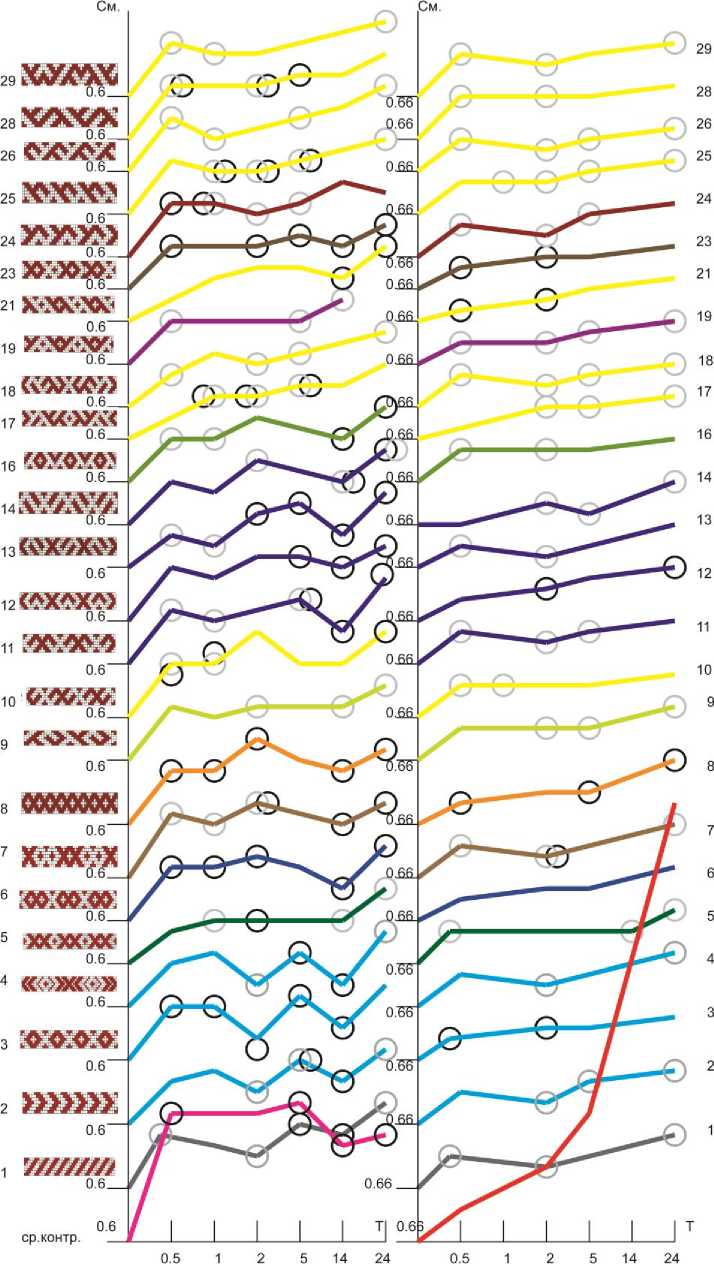

проб. На четвёртые сутки (7. 08. 2010) было оценено количество проросших зёрен и величина ростка (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение некоторых проростков пшеницы с одним из контрольных образцов. 4.08.2010 г.

В 13 из 25 проб (табл. 2 -1, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 16, 21, 25, 26, 28, 29) всхожесть зёрен

оказалась ниже средней всхожести зёрен в контрольных пробах, при этом пробы с

По итогам опыта 13 проб показало всхожесть ниже средней, из них 4 пробы с наиболее четко выраженной диагональю в форме знаков узора имели одинаковую наименьшую всхожесть в 50% и менее (табл. 2 -1, 21, 25,28). В 6 пробах (табл. 2 -5, 7, 8, 12, 13, 24) общая всхожесть равна средней контрольной, но во всех них происходит перераспределение величины проростков – в пробах часть зерен дали ростки большей www.rypravlenie.ru

том 13 № 4 (37), 2017, ст. 4

длины, неизвестной в контрольных пробах (табл. 2 -41): так доля проростков длинной от 2 до 5 см. составляет от 50 до 75% (табл. 2 -5, 12, 13, 24). В 5 пробах (табл. 2 -2, 6, 17, 19, 23) всхожесть 100%, что в 4 раза превышает количество случаев данной всхожести в контрольной партии.

Кроме того, присутствует ярко выраженное увеличение длины части проростков в пробах с узорами: в 17 пробах (70,8%) (табл. 2 -2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 29) часть проростков имеет особо крупные размеры (2,5-5 см.), не известные в контрольной группе (42% от всех зёрен). Между тем в контрольных пробах во всех 10 пробах присутствуют крупные проростки от 1 до 1,7 см. длины (63% всех зерён) (табл. 2 -40). Можно предположить, что в результате энергоинформационного воздействия узора часть зерён с аналогичными свойствами будущих проростков была простимулирована, в результате чего появились проростки до 5 см длины (табл. 2 - 11, 17).

Таблица 2. Сравнение развития зародышей пшеницы в контрольных пробах и в пробах с узорами.

том выделены значения ниже среднего, подчёркиванием — выше среднего.

том 13 № 4 (37), 2017, ст. 4

|

11 |

^№Я |

6 |

2 |

2 |

2 |

Средний рост, взошли 4 ростка |

|||||||||

|

100% |

33 |

33 |

3 3 |

||||||||||||

|

12 |

МЭИ |

8 |

1 |

3 |

4 |

Высокий рост |

|||||||||

|

100% |

13 |

37 |

5 0 |

||||||||||||

|

13 |

9 |

3 |

1 |

4 |

Высокий рост |

||||||||||

|

100% |

33 |

11 |

56 |

||||||||||||

|

14 |

7 |

2 |

2 |

3 |

Без особенност ей |

||||||||||

|

100% |

28 |

28 |

4 6 |

||||||||||||

|

15 |

Нет данных |

||||||||||||||

|

16 |

5№И |

5 |

2 |

4 |

Высокий рост, светлый цвет листьев |

||||||||||

|

100% |

33 |

67 |

|||||||||||||

|

17 |

»х« |

10 |

1 |

9 |

Высокий рост, светлый цвет листьев |

||||||||||

|

100% |

10 |

9 0 |

|||||||||||||

|

18 |

«О»? |

Нет данных |

|||||||||||||

|

19 |

10 |

3 |

6 |

1 |

Средний рост |

||||||||||

|

100% |

30 |

60 |

1 0 |

||||||||||||

|

20 |

Нет данных |

||||||||||||||

|

21 |

Э^к,"*С!*О^, |

5 |

2 |

1 |

2 |

Средний рост |

|||||||||

|

100% |

40 |

20 |

40 |

||||||||||||

|

22 |

МОМ |

Нет данных |

|||||||||||||

|

23 |

10 |

1 |

2 |

7 |

Средний рост |

||||||||||

|

векет |

100% |

10 |

20 |

7 0 |

|||||||||||

|

24 |

8 |

2 |

1 |

5 |

Средний рост, быстро засохли. |

||||||||||

|

100% |

25 |

13 |

6 2 |

||||||||||||

|

■”■ jh-lih ".4.1 |

|||||||||||||||

|

25 |

Ш№ |

5 |

5 |

Средний рост, быстро засохли |

|||||||||||

|

100% |

10 0 |

||||||||||||||

|

26 |

ишишкл |

7 |

2 |

5 |

Средний рост, быстро засохли |

||||||||||

|

100% |

28 |

7 2 |

|||||||||||||

|

27 Kva |

Нет данных |

||||||||||||||

|

28 |

5 |

5 |

Средний рост Взошли 3 ростка |

||||||||||||

|

100% |

10 0 |

||||||||||||||

|

29 |

7 |

2 |

2 |

3 |

Без особенност ей |

||||||||||

|

100% |

28 |

28 |

4 4 |

||||||||||||

|

30 |

Контроль -1 |

9 |

1 |

1 |

1 |

6 |

Рост 5-8 см (средний) |

||||||||

|

100% |

11 |

11 |

11 |

67 |

|||||||||||

|

31 |

Контроль -2 |

9 |

2 |

2 |

5 |

Нет данных |

|||||||||

|

100% |

22 |

22 |

55 |

||||||||||||

|

32 |

Контроль -3 |

8 |

3 |

2 |

3 |

||||||||||

|

100% |

37 |

28 |

37 |

||||||||||||

|

33 |

Контроль -4 |

8 |

2 |

5 |

1 |

||||||||||

|

100% |

25 |

62 |

13 |

||||||||||||

|

34 |

Контроль -5 |

10 |

1 |

1 |

3 |

5 |

|||||||||

|

100% |

10 |

10 |

30 |

50 |

|||||||||||

|

35 |

Контроль -6 |

9 |

1 |

2 |

1 |

1 |

4 |

||||||||

|

100% |

11 |

22 |

11 |

11 |

45 |

||||||||||

|

36 |

Контроль -7 |

9 |

1 |

4 |

3 |

1 |

|||||||||

|

100% |

11 |

45 |

37 |

11 |

|||||||||||

|

37 |

Контроль -8 |

8 |

1 |

1 |

4 |

2 |

|||||||||

|

100% |

13 |

13 |

49 |

25 |

|||||||||||

|

38 |

Контроль -9 |

8 |

2 |

3 |

1 |

2 |

|||||||||

|

100% |

25 |

37 |

13 |

25 |

|||||||||||

|

39 |

Контроль -10 |

8 |

1 |

3 |

3 |

1 |

|||||||||

|

100% |

13 |

37 |

37 |

13 |

|||||||||||

|

40 |

Итого в контроле |

86 |

21 |

6 |

5 |

10 |

17 |

21 |

16 |

||||||

|

100% |

24 |

12 |

63% В 10 пробах |

||||||||||||

|

41 |

Итого в узорах |

180 |

20 |

27 |

6 |

29 |

10 |

10 |

33 |

1 8 |

1 0 |

1 1 |

2 |

||

|

Увеличение роста в 17 пробах (71%) |

|||||||||||||||

|

100% |

11 |

15 |

3 |

16 |

6 |

6 |

19 |

1 0 |

6 |

7 |

1 |

||||

|

28% |

42% |

||||||||||||||

Далее зёрна были высажены в ёмкости с землёй (в одну ёмкость высаживалось несколько групп проростков, выросших под воздействием того или иного узора, узоры на ёмкостях отсутствовали) и поливались обычной водопроводной водой. В течение недели взошли все зёрна, за исключением партии зёрен, пророщенных под воздействием узоров табл. 2 - 11, 28, в которых выжили 40 и 30% растений соответственно. Итоговая всхожесть зёрен во всех остальных партиях оказалась равной контрольной и составила 100%. Однако все растения из партии табл.2 –5 по непонятным причинам засохли по истечении 3 суток после посадки при среднем росте около 20 мм. Так же выросшие растения из разных партий обладали некоторыми внешними различиями. Так растения, пророщенные под воздействием узора, применявшегося в народной культуре для украшения одежд детей и беременных женщин (табл. 2 -3), обладали самым высоким ростом и насыщенным цветом листьев. Растения, «обработанные» воздействием узоров табл. 2 – 16, 17 при высоком росте в 80-100 мм имели светло-зелёный цвет листьев, что возможно свидетельствовало о факте азотистого голодания. Следует заметить, что данные знаки в использованном нами для опыта виде (в качестве самостоятельного узора) в народной культуре не используются, а обычно комбинируются с другими символами. Большинство растений, обработанных узорами из модулей 4 порядка (табл. 2 – 24, 25, 26) не выделялись какими-либо внешними www.rypravlenie.ru

том 13 № 4 (37), 2017, ст. 4

особенностями, но по прекращении опыта засохли первыми. Высоким ростом, обычным цветом листьев и хорошим развитием отличались растения из проб табл. 2 – 12, 13, обладающих по нашим данным так же наиболее гармоничным энергоинформационным воздействием на организм человека [Качаева М. А. Энергоинформационное…, в печати].

Третий опыт был проведён нами так же в течение суток 16.10-17.10 2017. Исходные параметры воды составили Тв 16,6 С; ЕС 0,66 См. По техническим причинам замеры рН не удалось выполнить.

Опыт проходил при стабильной Твозд. в помещении в течение первой половины опыта в 23 С (первая фаза), во вторую фазу ( в заключительной части) опыта имело место незначительное падение Твозд. до 22.5 С. Атмосферное давление стабильное, с незначительным понижением с 746 (16.10) до 745 (17.10) мм.р.ст. Количество проб с узорами увеличено до 31, из них в одной пробе вместо узора исследовалась, изготовленная аналогично узорным ремешкам для проб, двухцветная лента без узора, выполненная из тех же материалов (табл. 3 -31). Показания датчиков снимались вручную с промежутками в 30 мин.,1, 2, 5. 14, 24 часа спустя после начала опыта. Стаканы были расставлены на стол, экранирование фольгой не использовалось.

Таблица 3. Результаты опыта №3 от 16-17.10.2017.

Подчёркнуты минимальные и максимальные значения, жирным шрифтом выделена стабилизация значений.

том 13 № 4 (37), 2017, ст. 4

|

7 |

|||||||||||||

|

1 8 |

«« |

18.3 |

0.69 |

20.3 |

0.71 |

21.3 |

0.70 |

21.6 |

0.71 |

21.9 |

0.72 |

21.9 |

0.73 |

|

1 9 |

ин |

18.3 |

0.70 |

19.9 |

0.70 |

21.1 |

0.70 |

21.2 |

0.70 |

22.0 |

0.72 |

22.1 |

0.73 |

|

2 0 |

№ЖпИ9 |

18.1 |

0.70 |

19.9 |

0.70 |

21.0 |

0.70 |

21.2 |

0.70 |

21.9 |

0.72 |

22.1 |

0.73 |

|

2 1 |

И! |

18.2 |

0.68 |

20.5 |

0.70 |

21.5 |

0.71 |

22.0 |

0.71 |

21.9 |

0.70 |

21.9 |

0.73 |

|

2 2 |

НЮ |

18.2 |

0.70 |

20.2 |

0.71 |

21.2 |

0.71 |

21.4 |

0.72 |

21.8 |

0.72 |

21.9 |

0.73 |

|

2 3 |

X»j |

18.2 |

0.70 |

20.3 |

0.70 |

21.5 |

0.70 |

21.1 |

0.71 |

22.1 |

0.70 |

22.1 |

0.72 |

|

2 4 |

18.6 |

0.71 |

20.8 |

0.71 |

21.8 |

0.69 |

22.0 |

0.71 |

22.2 |

0.73 |

22.2 |

0.74 |

|

|

2 5 |

у 5$S |

18.4 |

0.71 |

20.6 |

0.70 |

21.6 |

0.70 |

22.0 |

0.71 |

22.2 |

0.72 |

22.3 |

0.73 |

|

2 6 |

0.71 |

20.6 |

0.69 |

21.6 |

0.70 |

21.9 |

0.71 |

22.3 |

0.72 |

22.3 |

0.74 |

||

|

■:. чя" .:. ■: |

18.6 |

||||||||||||

|

2 7 |

^№ |

18.6 |

0.70 |

20.5 |

0.70 |

21.2 |

0.69 |

21.3 |

0.71 |

22.1 |

0.72 |

22.1 |

0.73 |

|

2 8 |

VMM еВЕЙ |

18.4 |

0.71 |

20.6 |

0.71 |

21.5 |

0.71 |

21.8 |

0.72 |

22.1 |

0.72 |

21.9 |

0.74 |

|

2 9 |

BBS® |

18.6 |

0.71 |

20.6 |

0.70 |

21.3 |

0.70 |

21.3 |

0.71 |

22.0 |

0.72 |

22.0 |

0.73 |

|

3 0 |

УМЕ |

18.5 |

0.71 |

20.4 |

0.71 |

21.4 |

0.70 |

21.8 |

0.71 |

22.1 |

0.71 |

22.2 |

0.73 |

|

3 1 |

лента |

18.8 |

0.74 |

20.8 |

0.73 |

21.8 |

0.74 |

22.9 |

0.75 |

22.4 |

0.72 |

22.3 |

0.73 |

|

3 2 |

Среднее в пробах |

18.27 |

0.70 |

20.40 |

0.70 |

21.5 |

0.70 |

21.89 |

0.71 |

22.15 |

0.708 |

22.19 |

0.73 |

|

3 3 |

максим альное |

18.8 |

0.74 |

20.8 |

0.73 |

21.9 |

0.74 |

22.5 |

0.72 |

22.5 |

0.73 |

22.4 |

0.74 |

|

3 4 |

минима льное |

17.8 |

0.68 |

19.9 |

0.68 |

21 |

0.68 |

21.1 |

0.69 |

21.8 |

0.68 |

21.9 |

0.72 |

|

разница |

1.0 |

0.06 |

0.9 |

0.05 |

0.9 |

0.06 |

1.4 |

0.03 |

0.7 |

0.05 |

0.5 |

0.02 |

|

|

3 5 |

Контро ль 1-1 |

19.3 |

0.78 |

20.8 |

0.78 |

21.9 |

0.78 |

22.8 |

0.79 |

22.4 |

0.76 |

22.4 |

0.76 |

|

3 6 |

Контро ль1-2 |

19.4 |

0.78 |

21.0 |

0.79 |

22.0 |

0.79 |

22.9 |

0.79 |

22.4 |

0.76 |

22.4 |

0.76 |

|

3 7 |

Контро ль 2-1 |

19.3 |

0.78 |

20.9 |

0.78 |

21.9 |

0.78 |

22.8 |

0.79 |

22.3 |

0.75 |

22.4 |

0.76 |

|

3 8 |

Контро ль 2-2 |

19.4 |

0.78 |

21.0 |

0.78 |

22.0 |

0.78 |

22.9 |

0.79 |

22.3 |

0.75 |

22.4 |

0.76 |

|

3 9 |

Среднее контрол ьное |

19.35 |

0.78 |

20.9 |

0.78 |

21.9 5 |

0.78 |

22.85 |

0.79 |

22.45 |

0.755 |

22.5 |

0.76 |

|

4 0 |

Т возд. |

23.0 |

23.0 |

23.0 |

23.0 |

22.5 |

22.5 |

||||||

По результатам опыта, в контрольных пробах происходило медленное постепенное повышение Тв в период стабильной температуры воздуха, и её незначительное уменьшение с последующей стабилизацией во время понижения температуры внешней среды в конце опыта (табл. 3 -35-39). Значения Тв в одновременных пробах совпадали или различались (в двух случаях) не более 0.1 С. Значения ЕС в одновременных пробах совпадали или различались (в одном случае) на 0.01 См. Значения ЕС в контрольных пробах оставались неизменными в пределах 0.01 См, за исключением времени понижения Т возд., когда они уменьшились на 0.03-0.04 см, после чего вновь стабилизировались.

В одновременных пробах с узорами значения Т в первую фазу различались на 1.4-0.9 С, во вторую фазу на 0.5-0.7 С (табл. 3 -34). Разница в одновременных значениях ЕС в пробах с узорами в ходе опыта составляла от 0.02 до 0.06 См, что возможно связано с иными внешними условиями (в частности, более низкой Твозд.) по сравнению с опытом 2 -3.08.2010.

Наиболее низкие и минимальные значения Тв в течение длительного времени (2-4 измерения) зафиксированы в пробах 13, 18, 19, 22, 23 (табл. 3), что соответствует данным 2010 года (что составляет 62,5% аналогии с данными значениями в 2010 г.). На начальном этапе опыта аналогичные значения так же присутствуют в пробах 3, 5 (табл. 3) , что так же соответствует результатам опытов 2009-2010 гг (табл. 1, 2). Наиболее высокие (выше среднего) и максимальные значения Тв в течение длительного времени отмечены в пробах 1, 7, 8, 24, 25, 26 и 31 (лента). Из них аналогичные значения присутствовали по наблюдениям 2010 года в пробе 24. В 13 пробах (табл. 3 -2, 3, 4, 5, 6, 10. 11, 13, 17, 27, 28, 29, 30) отмечено сочетание низких и высоких Т в в течение опыта, при этом в пробах 2, 4, 5, 6, 11 (табл. 3) низкие Т отмечены в течение первого часа опыта, затем их сменяют высокие значения Т; в пробах 27, 28, 29, 30 (табл. 3) наоборот высокие значения Т присутствовали в первые часы опыта, а затем сменялись на низкие значения Т в данном измерении. Аналогичная или близкая (с участием средних значений Тв) динамика Тв по указанным узорам зафиксирована в пробах 2, 4, 5, 6, 28, 29 по данным 2010 г. (табл. 2) (27, 30 нет данных).

Общий ход колебаний Тв. отдельных проб в ходе опыта (последовательность смены низких, высоких, средник Тв. пробы в течение опыта) выявляет однотипные, сравнительно с результатами 2010 года, перемены в пробах 3, 4, 5, 12 (смена низких Тв на высокие - табл. 2,3), 23 (чередование средних и низких Тв - табл. 2,3), 28 (смена высоких т низкими), 25, 26 (чередование высоких и средних Тв), 18, 19 (наличие стабильных низких Тв), 24 (наличие стабильных высоких Тв), 2, 6, 29 (близкая динамика, с учётом замены одного из значений низких/высоких Тв на средние) (табл. 2,3). Таким образом, из 25 проб в 14 отмечается наличие схожей динамики изменения Тв, что составляет 56% аналогии с результатами опыта 2010 г.

В ходе опыта в пробах с узорами значения Тв. преимущественно были меньше значений Тв. в контрольных пробах (максимальное отклонение составило 1.7 С, в финале -0.5 С), за исключением проб 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 (табл. 3), Т воды в которых сравнялась или опередила на 0.1-0.2 С температуру контрольных проб во второй фазе опыта (табл. 3 -

1,2,3,4). Данное опережение т контрольных проб может являться результатом консервации Тв в пробе под влиянием энергоинформационного воздействия узора при понижении Т воздуха.

Тв в пробе с тканной двухцветной лентой без узора (табл. 3 -31) через час после начала и до конца опыта соответствовала значениям Т воды в контрольных пробах с разницей в 0.05 С (за исключением фазы 2 с колебанием внешней Т воздуха), что показывает решающую роль именно форм узора в процессах отклонений Т воды в пробах с узорами от контрольных проб.

Среднее значение одновременных показаний Тв. в пробах с узорами всегда было меньше средних значений Тв. в контрольных пробах. В ходе опыта Тв в пробах с узорами в разной степени постепенно приближалась к Тв. в контрольных пробах, у части узоров достигая незначительно опережая во второй фазе опыта значение Т контрольных проб, что возможно связано с незначительным уменьшением Твозд. во второй фазе опыта.

Значения ЕС в пробах с узорами отличались между собой максимально на 0.06 - 0.05 см на протяжении большей части опыта, только в финальной его части эта разница составила 0.02 См. Разница между средними значениями ЕС в пробах с узорами и средними значениями ЕС в контрольных пробах постоянная в первой фазе опыта и составляет 0.08 См, во второй фазе опыта постепенно снижается с 0.05 до 0.03 См. в финале опыта. Таким образом, периоду постоянной внешней Тв во время проведения опыта соответствует среднее стабильное значение ЕС в контрольных пробах. В каждой отдельной пробе с узором во времени опыта значение ЕС изменялось как и в опыте 2010 года незначительно, в пределах от 0.01 до 0.03 См. Так же как и в опыте 2010 года наблюдается хаотичная дестабилизация показаний ЕС от измерения к измерению в отдельной пробе, однако на сей раз она присутствует в большинстве наблюдений: 25 проб из 31. При этом наблюдается сходная динамика изменений ЕС ряда проб с узорами, начертание форм которых имеет близкие моменты, а так же сходство динамики ЕС отдельных проб с узорами по результатам опытов 2010 и 2017 гг. (рис. 2). Сходство динамики изменения ЕС между узорами близких по форме начертаний наиболее заметна на материалах опыта 2017 г. Аналогичные формы имеют графики данного процесса в пробах, узоры которых представляют различные варианты симметричных изображений одного и того же базового знака – модуля: стрелы и её производного – ромба (рис. 2 А -2, 3, 4, частично 7), скобки (рис. 1 А -11, 12, 13, 14), некоторых отдельных форм (рис. 2 А -25, 26, 29 и 8, 10), т.е. в 52% случаев.

том 13 № 4 (37), 2017, ст. 4

А. опыт 2017 Б, опыт 2010

Рис. 2. Сравнительная динамика изменения ЕС в пробах. Графики узоров однотипных форм выполнены одним цветом. Серыми кругами выделены однотипные процессы в пробах разных лет, чёрными кругами выделены однотипные процессы в пробе с узором и контрольной пробе.

Ряд узорных проб представлен сходными формами графиков в двух опытах. Это пробы 5, 11, 18, 19, 28 (рис. 2Б). Кроме того большинство проб (20 из 25) имеют сходные моменты в динамике значений ЕС, выделенные нами на графиках серым маркером (рис. 2 А, Б -1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 29). Сходные моменты изменения ЕС в пробах и динамики ЕС контрольного раствора более выражены в опыте 2017 г.: в той или иной форме они присутствует в 19 пробах. Аналогичные моменты в графиках динамики ЕС по результатам 2010 г замечено нами в 6 пробах (на графиках рис. 2 –А, Б выделены маркером чёрного цвета). Возможно, данное различие связано с динамикой изменения Твозд., отличной в указанных опытах. В целом, наиболее выраженное сходство изменений показаний ЕС по результатам двух опытов присутствует в 15 пробах из 25 (табл. 1 и 3 - 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 24, 26, 28), что составляет 60%. В пробе 13 минимальные значения ЕС воды среди одновременных замеров так же как и в наблюдениях 2010 года сопровождались понижением Тв в пробе ниже среднего уровня.

Динамика изменений ЕС в контрольных пробах в отличие от данных 2010 года сочетает все три типа изменений: медленный рост в начальной и средней стадиях опыта, стабилизация в середине и в финале, дестабилизация в начале второй фазы, характеризующейся понижением Твозд. Данное отличие по нашему мнению связано с небольшой Твозд. в опыте 2017 по сравнению с опытом 2010 года, а так же понижением в 2017 г. Твозд. к концу опыта, в отличие от условий 2010 г, когда имело место её повышение.

Показания ЕС пробы с тканной двухцветной лентой были на 0.04 -0.05 См. меньше значений ЕС контрольных проб в первой фазе опыта и на 0.02-0.03 См. в финале опыта. При этом динамика изменений ЕС воды в пробе с лентой на начальном этапе опыта отлична от контрольной пробы: в течение первого часа опыта её характеризует нестабильность, а затем плавный незначительный рост ЕС воды до момента снижения Твозд., который вновь сопровождается дестабилизацией ЕС пробы с последующим новым выходом на медленный рост, в то время как для контрольных проб воды характерны стабильные значения ЕС в начале опыта (первые два часа), затем медленный рост до падения Твозд., который так же сопровождается дестабилизацией значения ЕС, а потом его новым ростом. Указанное отличие может показывать влияние цвета как такового на изменение ЕС воды.

В конце опыта 2017 г. так же был проведён эксперимент по проращиванию зёрен пшеницы в воде с 30 пробами с узорами и 10 контрольными пробами, в состав которых входила проба с лентой. Подсчёт проростков производился так же на четвёртые сутки после замачивания.

том 13 № 4 (37), 2017, ст. 4

По результатам опыта вновь бросается в глаза наличие, исключительно в пробах с узорами, группы проростков большей развитости от 1 до 2 см длины, в 20 из 30 проб (67% случаев). В контрольных пробах в 7 случаях величина проростков не превышала 0,3 см., в 4 случаях превышала эту величину, не достигая 1 см длины (40%) (табл.4, рис. 3).

Таблица 4. Сравнение развития зародышей пшеницы в контрольных пробах и в пробах с узорами. Жирным шрифтом выделены значения ниже среднего, подчёркиванием — выше среднего.

|

№ |

Рисунок узора |

Всего |

Приблизительная величина ростков пшеницы |

в см. |

|||||||

|

проросло на 4 сутки |

0,1 |

0,3 |

0,40,5 |

0,60,8 |

1 |

1.2 1,5 |

1,7-2 |

||||

|

1 |

ИбМИЫ |

3 |

3 |

||||||||

|

100% |

100% |

||||||||||

|

2 |

2 |

2 |

|||||||||

|

100% |

100% |

||||||||||

|

3 |

^^^^ |

7 100% |

1 14% |

6 86% |

|||||||

|

4 |

«<*>»«<*>» |

7 |

5 |

1 |

1 |

||||||

|

100% |

72% |

14% |

14% |

||||||||

|

5 |

IMKXffiBM |

8 |

1 |

2 |

5 |

||||||

|

100% |

12,5% |

25% |

62,5% |

||||||||

|

6 |

1SS0OO66C |

10 |

10 |

||||||||

|

100% |

100% |

||||||||||

|

7 |

хжхк |

9 |

5 |

4 |

|||||||

|

ЙйЯ |

100% |

55,5% |

44,5% |

||||||||

|

8 |

оооооооо |

10 |

10 |

||||||||

|

100% |

100% |

||||||||||

|

9 |

8 |

6 |

1 |

1 |

|||||||

|

100% |

75% |

12,5% |

12,5% |

||||||||

|

10 |

^■©в |

8 |

6 |

2 |

|||||||

|

в |

100% |

75% |

25% |

||||||||

|

11 |

Ь9бШ9@^Э |

9 |

1 |

3 |

5 |

||||||

|

100% |

11,2% |

33,3% |

55,5% |

||||||||

|

12 |

■■■ |

5 |

3 |

2 |

|||||||

|

100% |

60% |

40% |

|||||||||

|

13 |

5 |

2 |

1 |

2 |

|||||||

|

100% |

40% |

20% |

40% |

||||||||

|

14 |

6 |

3 |

3 |

||||||||

|

100% |

50% |

50% |

|||||||||

|

15 |

6 |

2 |

4 |

||||||||

|

100% |

33% |

67% |

|||||||||

|

16 |

gBE№8S2@S |

7 |

1 |

6 |

|||||||

|

100% |

14% |

86% |

|||||||||

|

17 |

lia^a |

7 |

5 |

2 |

|||||||

|

100% |

71% |

29% |

|||||||||

|

18 |

КЗЙ^И |

7 |

7 |

||||||||

|

100% |

100% |

||||||||||

|

19 |

ШНИ |

5 |

3 |

1 |

1 |

||||||

|

100% |

60% |

20% |

20% |

||||||||

|

20 |

7 |

4 |

3 |

||||||||

|

100% |

57% |

43% |

|||||||||

|

21 |

У+^У+^Ок |

5 |

2 |

3 |

|||||||

|

100% |

40% |

60% |

||||||||||

|

22 |

нададе |

ем |

6 |

2 |

4 |

|||||||

|

№ |

100% |

34% |

67% |

|||||||||

|

23 |

мсюаояш |

6 |

2 |

4 |

||||||||

|

100% |

33% |

67% |

||||||||||

|

24 |

9 |

3 |

5 |

1 |

||||||||

|

100% |

33,3% |

55,5% |

11,2% |

|||||||||

|

25 |

5 |

5 |

||||||||||

|

100% |

100% |

|||||||||||

|

26 |

6 |

3 |

3 |

|||||||||

|

100% |

50% |

50% |

||||||||||

|

27 |

7 |

1 |

6 |

|||||||||

|

Оиноябэ® |

100% |

14% |

86% |

|||||||||

|

28 |

шжцлкдш^^я^ uVAVA |

6 |

6 |

|||||||||

|

100% |

100% |

|||||||||||

|

29 |

6 |

1 |

4 |

1 |

||||||||

|

100% |

16,5% |

67% |

16,5% |

|||||||||

|

30 |

^оад^ |

9 100% |

1 11% |

8 89% |

||||||||

|

31 |

Контроль 1 |

9 |

9 |

|||||||||

|

100% |

100% |

|||||||||||

|

32 |

Контроль 2 |

10 |

10 |

|||||||||

|

100% |

100% |

|||||||||||

|

33 |

Контроль 3 |

10 |

10 |

|||||||||

|

100% |

100% |

|||||||||||

|

34 |

Контроль 4 |

10 |

10 |

|||||||||

|

100% |

100% |

|||||||||||

|

35 |

Контроль 5 |

10 |

10 |

|||||||||

|

100% |

100% |

|||||||||||

|

36 |

Контроль 6 |

9 |

9 |

|||||||||

|

100% |

100% |

|||||||||||

|

37 |

Контроль 7 |

9 |

8 |

1 |

||||||||

|

100% |

89% |

11% |

||||||||||

|

38 |

Контроль 8 (лента) |

10 |

1 |

7 |

2 |

|||||||

|

100% |

10% |

70% |

20% |

|||||||||

|

39 |

Контроль 9 |

10 |

9 |

1 |

||||||||

|

100% |

90% |

10% |

||||||||||

|

40 |

Контроль 10 |

10 |

5 |

5 |

||||||||

|

100% |

50% |

50% |

||||||||||

|

41 |

Среднее контрольное |

9,7 |

8,1 |

1,3 |

0.3 |

|||||||

|

100% |

(81%) |

(13%) |

(3%) |

|||||||||

|

16% |

||||||||||||

|

42 |

Среднее с узором |

6,7 |

50 з. 16,6% |

17 з. 5,6% |

48 з. 16% |

15 з. 5% |

12 з. 4% |

10 з. 3,3% |

46 з. 15,3% |

|||

|

100% |

22,3% |

21% |

22,6% зерён |

|||||||||

www.rypravlenie.ru

том 13 № 4 (37), 2017, ст. 4

Рис. 3 Некоторые проростки пшеницы из проб с узором (А) и проростки пшеницы из контрольных проб (Б). 21. 10. 2017 г.

В трёх пробах (табл. 4 -7, 8, 11) массовая доля ростков длиной от 1 до 2 см. составляла от 44 до 100%. В одной пробе (табл. 4 -30) 89% приходиться на длину ростков в 0,3-0,5 см при среднем контрольном распределении её в 13-16% .

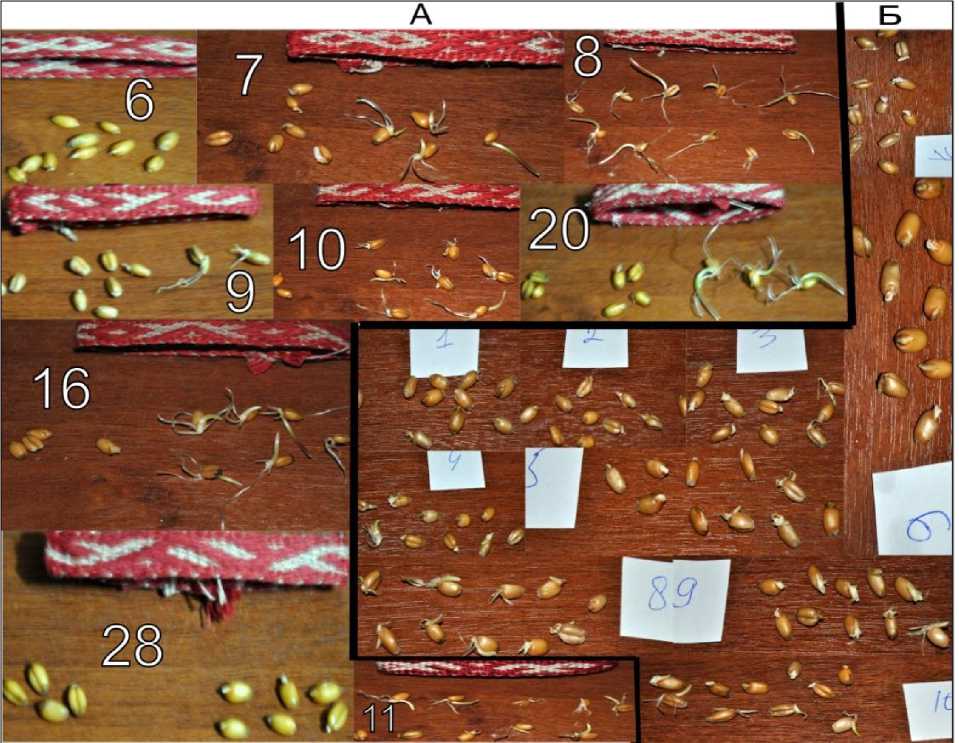

В 14 пробах с узорами всхожесть зерён пшеницы оказалась ниже среднего (5-6 всходов), из них в 7 случаях (50%) (табл. 4 -1,14, 21, 22, 25, 26, 28), узор проб имел характерную диагональную структуру формы, свойственную 8 узорам. По результатам опыта 2010 такая же закономерность (4-5 всходов) присутствовала в 4 из 13 проб (31%). Наименьшую всхожесть подтвердили пробы с характерной диагональной структурой формы знаков (табл. 4 -1, 21, 25, 28). По результатам двух опытов в 16 из 24 проб (62,5%) всхожесть зерна повторяется (с разницей не более чем в одно зерно), в 7 случаях из них – всхожесть зерна точно совпадает (29%) (рис. 4).

том 13 № 4 (37), 2017, ст. 4

в с х о ж е с т ь

■ 2010

■ 2017

111111111IT11П Fl I

4 2010

■ 2017

ср. ко нт. 42

узоры

Рис. 4. Сравнительная диаграмма всхожести зёрен пшеницы по результатам опытов 2010 и 2017 г.

Высаживания проростков в грунт в 2017 г. не производилось.

Таким образом, из результатов серии проведённых нами опытов следует, что русские народные текстильные узоры геометрического типа обладают способностью воздействовать на Тв, рН и ЕС воды. В зависимости от формы знаков узора, вероятно от его цвета и от внешних условий происходит консервация или дестабилизация значений Тв, рН и ЕС воды. Данная способность, скорее всего, является проявлением свойства молекул воды [Зенин С. В., 2005г., С.185; Рассадкин Ю. П., 2008г., С. 671-785] в ходе колебаний на атомном уровне излучать световые кванты. В результате размещения на прозрачной ёмкости с водой цветных узоров происходит облучение воды слабыми потоками отраженного света определённой части солнечного спектра, соответствующей цветам узора, и их электромагнитного излучения. В результате квантовое излучение молекул воды меняет свои характеристики, что и отражается на изменении её Т, рН и ЕС. Поскольку данные узоры имеют правильные геометрические формы и выполняются в определённых пропорциональных соотношениях, происходящие изменения носят более или менее однотипный характер, что обеспечивает повторяемость изменений.

Между тем, согласно последним научным исследованиям квантовое излучение не только является признанным фактом в существовании живых систем, но и выполняет в них роль носителей биологической информации и механизма её кодирования [Казначеев В. П., Кузнецов П. Г. и др., 2015г., С. 377 - 388]. Следовательно, изменения квантового излучения воды (или водных растворов в живом организме) под влиянием исследуемых нами узоров способно, передавая информацию, заложенную в структуре узора, повлиять на состояние и функционирование живого объекта. Вероятно, этим объясняется появление группы аномально развитых проростков пшеницы в наших опытах.

Так как излучаемые молекулами воды характеристики световых квантов могут включать в себя частоты, близкие к частотам передачи управляющих сигналов от участков молекулы ДНК [Гаряев В. П., 1997г.; Расскадкин Ю. П., 2008г., С. 671-785], теоретически возможно, что такая «обработанная» узором вода способна воздействовать на растительную или животную ДНК. Возможно, таким воздействием объясняется изменение всхожести зёрен и последующие особенности развития растений, наблюдаемые в наших опытах.

В народной культуре роль воды в энергоинформационном воздействии узора, по-видимому, была хорошо известна. Так в Пудожье при лечении родимца мать ребёнка срезала со своей рубахи вышивку ворота и, намочив в воде, прикладывала ткань к больному, после чего брызгала на него водой [Сурво Вера, 2014г., С. 131]. С обрядовыми и лечебными целями полотенцами утирались .

Другим механизмом, помимо света, «включающим» слабый эффект излучения световых квантов при контакте жидкости (воды) и узора, возможно является звук, по-разному проникающий через слои вышивки и ткани. Кроме того, звуки и в первую очередь звуки речи человека, так же имеют соответствие электромагнитным и оптическим волнам, которые они производят при произношении [Антоненко Н.В., Клименкова Т.М. и др., 2016г., С. 29]. Такая акустическая или произведённая ею световая волна так же способна воздействовать на межклеточные жидкости живого организма. С данным механизмом функционирования узоров русские крестьяне, похоже, так же были хорошо знакомы: в некоторых местах Русского Севера мать, заговаривая грыжу у грудного ребенка, шептала заговор через повойник, обычно богато украшенный узорами [Жарникова С.В., 2015г., С. 162].

Таким образом, наблюдаемые нами в опытах с водой и зёрнами пшеницы, особенности энергоинформационного воздействия конкретных узоров будут определяться объективными физическими и биологическими законами, а так же принципами формообразования знаков узора данного типа, отражающими законы математики. С точки зрения теории множественности геометрий и физик П.Г. Кузнецова – Р.Л. Бартини [Ди Бартини Р. О., Кузнецов П. Г., 2015г., С. 255 - 266] это означает, что каждый узор в зависимости от своих начертаний обладает собственной пространственно-временной размерностью, определяющей его свойства в энергоинформационном плане.

Данные особенности энергоинформационных свойств исследованных нами узоров были эмпирически осмыслены народной культурой в виде представлений об их «обережном» и целительном характере.

Список литературы Энергоинформационное воздействие народного узора на воду и растения

- Альберти М. Бесконечная мозаика. Замощения и узоры на плоскости/Пер. с исп. -М.: ДеАгостини, 2014. -176 с.

- Антоненко Н.В., Клименкова Т.М., Набойченко О.В., Ульянова М.В. Методическое пособие к учебнику «Родной букварь»: учебно-методический комплекс в 4-х частях. Часть 4/Отделение ноосферного образования РАЕН. -М.: ООО «Традиция», 2016. -264 с.

- Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. -М.: «Наука», 1987, -481 с.

- EDN: QSSPAA

- Археология СССР. Энеолит СССР. -М.: «Наука», 1982. -369 с.

- EDN: SHXIIF

- Гаряев В.П. Волновой генетический код. -М.: Институт проблем управления Российской Академии Наук, 1997. -107 с., С. 255 -263.