Энергоэффективность отечественных протезов клапанов сердца в постимплантационном периоде

Автор: Тиркин Герман Федорович, Джафаров Руслан Идрисович, Лянгузова Мария Владимировна, Бякин Сергей Петрович, Шумкин Валерий Николаевич, Бякина Анастасия Сергеевна, Салагаев Геннадий Игоревич, Власова Регина Петровна

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Вопросы диагностики и лечения кардиоваскулярной патологии

Статья в выпуске: 1-2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Одним из показателей работы сердца после имплантации в него искусственных клапанов является энергоэффективность последних, показывающая потери энергии потока крови. От этого в конечном счете зависят темпы физиологического ремодели-рования миокарда и выздровления больных. Материал получен в кардиохирурги-ческом отделении ГБУЗ «Республиканская клиническая больница № 4» г. Саранска. Обнаружено, что из всех исследованных отечественных протезов клапанов сердца наибольшую энергоэффективность имеют «МЕДИНЖ-2» производства ЗАО «Ме-динж» (Пенза) и МИКС-2 производства ООО «Роскардиоинвест» (Москва), что подтверждено их высокой клинической эффективностью.

Короткий адрес: https://sciup.org/14719997

IDR: 14719997 | УДК: 616.126.423.12-089

Текст научной статьи Энергоэффективность отечественных протезов клапанов сердца в постимплантационном периоде

Одним из показателей работы сердца после имплантации в него искусственных клапанов является энергоэффективность последних, показывающая потери энергии потока крови. От этого в конечном счете зависят темпы физиологического ремоделирования миокарда и выздровления больных. Материал получен в кардиохирургическом отделении ГБУЗ «Республиканская клиническая больница № 4» г. Саранска. Обнаружено, что из всех исследованных отечественных протезов клапанов сердца наибольшую энергоэффективность имеют «МЕДИНЖ-2» производства ЗАО «Ме-динж» (Пенза) и МИКС-2 производства ООО «Роскардиоинвест» (Москва), что подтверждено их высокой клинической эффективностью.

В основе развития острой сердечной недостаточности в раннем и прогрессирования хронической в позднем послеоперационном периоде является высокое гидродинамическое сопротивление клапанных протезов сердца, на преодоление которого оно затрачивает значительную энергию [4; 5]. Причем антеградные энергопотери, т. е. энергопотери фазы прямого трансклапанного тока, наиболее существенны в формировании клапанных дисфункций, серьезных протезных осложнений, репротезирований и летальных исходов [1; 7; 8].

Общие, антеградные и ретроградные (запорного тока и тока утечки) энергопотери учитываются при стендовых испытаниях протезов, подлежащих имплантации [2; 7; 8]. Однако в живом организме исследования подобного рода никогда и никем не проводились.

Нами впервые в кардиохирургической практике проведена оценка абсолютных и удельных антеградных энергопотерь на протяжении 5 лет после протезирования митрального клапана (ПМК) отечественными протезами двустворчатого («МЕДИНЖ-2» и «РОСКАРДИКС») и моностворчатого («МИКС») типов.

Материал и методы исследования. С 1998 по 2010 г. курировали 126 больных с митральными пороками (84 женщины и 42 мужчины) в возрасте 46,9 ± 0,9 года, которым произведено протезирование митрально го клапана в 10-м кардиохирургическом отделении Республиканской клинической больницы № 4 г. Саранска.

Причиной порока сердца у большинства больных была хроническая ревматическая болезнь сердца. Стеноз митрального клапана имели 13 больных (10,3 %), недостаточность — 19 (15,1 %), их комбинацию — 94 (74,6 %). Второй функциональный класс (ФК) по NYHA до ПМК имели 27 пациентов (21,4 %), третий — 80 (63,5 %) и четвертый — 19 больных (15,1 %). Недостаточность кровообращения ПА стадии по классификации ОССН (2002) имели 77 больных (61,1 %), 11Б — 44 (34,9 %) и III — 5 пациентов (4,0 %).

Все обследуемые были распределены по трем группам. В первой группе (35 больных) митральное протезирование осуществлено двустворчатыми протезами «МЕДИНЖ-2» (Ми). Во второй группе произведена 41 имплантация двустворчатых протезов «РОСКАРДИКС» (РК). Пациентам третьей группы имплантированы классические моноствор-чатые протезы «МИКС» (МК) — 50 имплантаций.

ПМК осуществляли стернотомным доступом с применением гипотермического искусственного кровообращения и фармакохолодовой кардиоплегии. До операции и в течение последующих 5 лет эхокардиографически на аппарате экспертного класса «Vivid-7» (USA) в соответствии с протоко-

лом U. Wilkenshoff и I. Kruck [9] оперделя-ли: пиковый градиент давления на митральном протезе (ДР х), площадь эффективного отверстия (Д(др)), которую рассчитывали по J. Т. Baldwin [6], частоту сердечных сокращений (ЧСС), конечный диастолический и конечный систолический объемы левого желудочка (КДО ЛЖ и КСО ЛЖ соответственно) по методу Симпсона с расчетом ударного объема левого желудочка (УО ЛЖ). На основании этих показателей рассчитывали абсолютные антеградные энергопотери на митральном клапане (ДЕ+) по принципу П. И. Орловского и удельные ан теградные энергопотери на этом же клапане (ДЕ(5)+) как ДЕ(5)+ = ДЕ+/5(дР). Достоверность изменений показателей определяли по t-критерию Стьюдента и соответствующему ему показателю достоверности р^>. Различия считали достоверными при р« а о,о5.

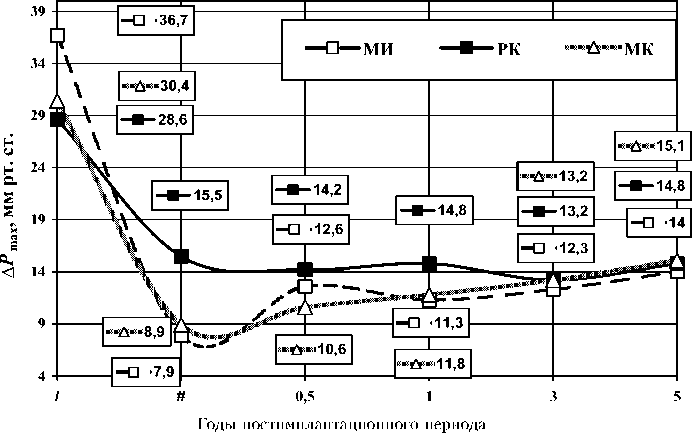

Результаты исследования и их обсуждение. После ПМК максимальный градиент давления на МИ соответствовал 7,89 ± ± 0,69 мм рт. ст., на МК — 8,99 ± 0,55 мм рт. ст., в то время как на РК — 15,5 ±1,19 мм рт. ст. (р (^) < 0,001), что значительно выше, чем на протезах МИ и МК (рис. 1).

Рис. 1. Пиковый градиент давления крови (Д Р „ах , мм рт. ст.) на митральном протезе в указанные сроки постимплантационного периода. Обозначения на рисунке: / — до операции на нативном митральном клапане, # — непосредственно после операции, 0,5, 1, 3, 5 — через 6 месяцев, 1 год, 3 года и 5 лет после операции соответственно

Полгода спустя после имплантации РК градиент на нем практически не изменился относительно уровня ближайшего послеоперационного периода, в то время как на МИ и МК отмечен его рост до 12,6 ± 0,9 (р^у < 0,05) и 10,6 ± 1,19 мм рт. ст. (р (^) < 0,05) соответственно, что, видимо, связано с инициацией роста паннуса. К концу первого года на МИ и МК градиент давления выравнялся, а к трем годам еще более возрос и сравнялся у всех протезоносителей. После трех лет дальнейший рост градиента давления происходил одновременно у пациентов всех групп.

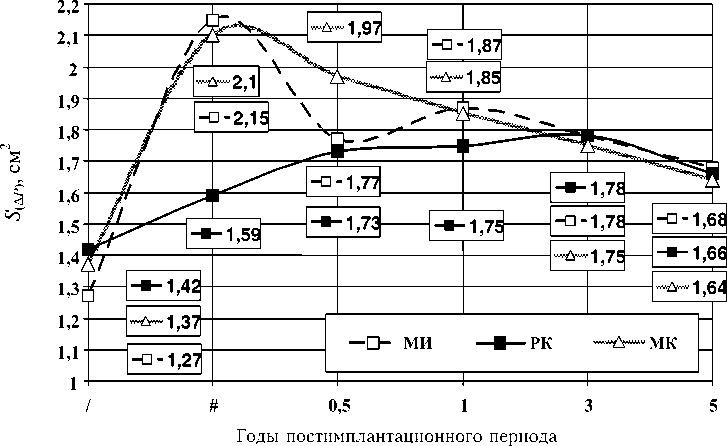

После имплантации МИ площадь эф фективного отверстия оказалась равной 2,15 ± ± 0,08 см2, МК — 2,09 ± 0,07, РК — 1,59 ± ± 0,06 см2 (р(^) < 0,001), что значительно меньше теоретической площади, рассчитанной по посадочному диаметру (рис. 2). У двустворчатых МИ и моностворчатых МК происходило постепенное уменьшение этого показателя к пяти годам, в то время как у РК он практически не менялся в первые три года послеоперационного периода.

Рост градиента давления на митральном протезе и уменьшение площади его эффективного отверстия с течением времени свидетельствовали о росте паннуса. Непо- средственно после имплантации протеза пациентов с Эхо-КГ-признаками патологических образований (паннус, тромб ит. п.) не было, однако их число к пяти годам постимплантационного периода постепенно росло.

Рис. 2. Эффективная площадь отверстия ( 5 ( д р ) , см2) митрального клапана (до операции) и его протеза (после операции) в указанные сроки постимплантационного периода.

Обозначения те же

Ударный объем ЛЖ был одинаковым до операции у всех обследуемых, после операции достоверно снизился во всех группах и к полугоду возвратился к дооперационному уровню. Примечательно, что наиболее значительный ударный объем ЛЖ обеспечивает МИ, меньший — МК и РК.

До операции потери энергии антеградного (диастолического) потока на митральном клапане полностью коррелировали с тяжестью состояния. Непосредственно после протезирования минимальными потери энергии были на МИ и МК, максимальными — на РК. К полугоду наблюдали максимальный рост потерь энергии на МИ, затем на РК. Минимальные потери энергии в этот период наблюдали у МК-носителей. К году и далее различий в потере энергии на митральных протезах различных конструкций не было.

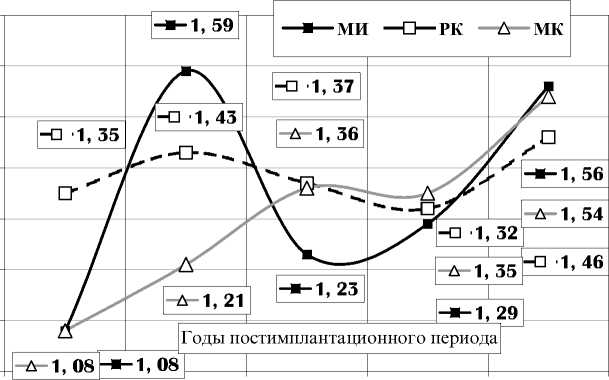

Учитывая тот факт, что протезы выпускаются различных размеров, мы рассчитали удельные потери энергии. Этот показатель независимо от размера протеза характеризует роль конструкции импланта в создании сопротивления антеградному току крови. Об наружено, что непосредственно после имплантации протеза минимальными были потери на МИ и МК, максимальными — на рК (рис. 3).

Так, на МИ и МК удельные потери энергии Д Л (5) + непосредственно после протезирования составляли 1,08 ± 0,08 Дж/мин • см2. В последующем на МИ они возросли до 1,5± 0,15 Дж/мин • см2 (р (^) < 0,0001), а на МК — лишь до 1,21 ± 0,07 Дж/мин • см2 (р (^) < 0,05). Однако по истечении года наблюдается снижение потерь энергии на МИ до 1,23 ± 0,08 Дж/мин • см2 (р^ ) < 0,05), что значительно меньше, чем на МК и РК.

У клапана РК более стабильные и высокие потери энергии в раннем послеоперационном периоде (от 1,32 ± 0,20 до 1,46 ± ± 0,32 Дж/мин • см2). В период с3до5 лет достоверных отличий по удельным энергопотерям среди рассматриваемых протезов не выявлено. Это связано с минимальной фрагментацией и латерализацией потока у МК и механизмом вращения створок у МИ, а также с минимальной гемодинамической значимостью роста паннуса на МК сразу после операции. К полугоду происходит рост потери энергии на всех протезах, но более значительно у МИ, что, вероятно, связано с потерей свойства вращения его створок к этому сроку за счет роста паннуса [1; 3]. В период от года до трех лет наименьшие удельные потери энергии оказались именно у этого протеза, в то время как МК и РК имели более высокий показатель и не различались между собой.

<

1,7

1,6

1,5

1,4

1,3

1,2

-

1, 1

# О, 5 1

3 5

Рис. 3. Удельные потери энергии антеградного потока крови

(АЕу^, Дж/мин ■ см2) митрального клапана (до операции) и его протеза (после операции) в указанные сроки постимплантационного периода. Обозначения те же

Заключение. Протезы МК и МИ являются более энергоэффективными в митральной позиции с некоторым приоритетом МК на первом году и МИ — в сроки от года до трех лет, в отличие от РК, энергоэффективность которого была низка на всем протяжении рассматриваемого срока наблюдения.

Список литературы Энергоэффективность отечественных протезов клапанов сердца в постимплантационном периоде

- Искусственные клапаны сердца/П. И. Орловский, В. В. Гриценко, А. Д. Юхнев [и др.]; под ред. акад. РАМН Ю. Л. Шевченко. СПб.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 448 с.

- Влияние протезов митрального клапана на структуру потока жидкости в полости левого желудочка сердца/Б. К. Нехорошев, Н. Б. Кузьмина, Г. В. Моисеенков, Л. С. Барбараш//Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. 1988. № 3. С. 38.

- Назаров В. М. Дисфункция искусственных клапанов сердца: автореф. дис.. д-ра мед. наук/В. М. Назаров. Новосибирск, 2003. 42 с.

- Немченко Е. В. Десятилетний опыт использования отечественного искусственного клапана «МЕДИНЖ» при митральном протезировании/Е. В. Немченко, С. С. Степанов, В. К. Новиков//Вестник С-Петерб. ун-та. 2006. Сер. 11, вып. 2. С. 86 95.

- Немченко Е. В. Современная стратегия хирургической коррекции митральных пороков сердца с позиции анализа отдаленных результатов: автореф. дис.. д-ра мед. наук/Е. В. Немченко. М., 2008. 42 с.

- Baldwin J. T. Fluid Dynamic of Carbomedics Kinetic Bileaflet Prosthetic Heart Valve/J. T. Baldwin, A. Campbell, C. Luck//Eur. J. Cardiothorac. Surg. 1997. Vol. 11. Р. 287 292.

- Turbulent Stresses Downstream of Three Mechanical Aortic Valve Prostheses in Human Beings/H. Nygaard, P. K. Paulsen, J. M. Hasenkam [et al.]//J. Thorac. Cardiovasc. Surg. 1994. Vol. 107, № 2. P. 438 446.

- Yoganathan A. P. Fluid Mechanics of Hert Valves/A. P. Yoganathan, Z. He, S.C. Jones//Annular Review Biomed. Eng. 2004. Vol. 6, № 2. P. 331 362.

- Wilkenshoff U. Handbuch der Echokardiographie/U. Wilkenshoff, I. Kruck. Berlin: Blackwell Verlag: GmbH, 2007. 240 p.