Энтропийный подход к оценке уровня цифровизации в Российской Федерации

Автор: Грачев Сергей Александрович, Быкова Маргарита Леонидовна

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Инновационный потенциал развития территорий

Статья в выпуске: 3 т.26, 2022 года.

Бесплатный доступ

Цифровизация является важнейшим инструментом активной интеграции как на международном уровне, так и на мезоуровне. При этом процессы цифровизации в настоящее время затрагивают все сферы человеческой жизни. Географические, этнические, культурные, политические и иные особенности, присущие субъектам Российской Федерации, обусловливают неоднородность протекающих на территории страны цифровых преобразований. Стоит отметить, что в региональном масштабе процессы цифровизации приводят к необходимости активного взаимодействия субъектов Российской Федерации с совокупностью факторов внешней среды в поисках оптимальных направлений развития. Регионы страны являются открытыми системами, к которым могут быть применены базовые законы термодинамики, что позволяет использовать в рамках работы энтропийный подход. В статье рассматривается энтропийная функция применительно к исследованию социально-экономических систем для анализа возможности прогнозирования цифровых процессов на мезоуровне. Приводится расчет меры неопределенности в интенсивности применения цифровых технологий субъектами различных округов страны. Используя аддитивное свойство энтропии, авторы рассчитали суммарный показатель энтропии, характеризующий степень неоднородности в процессах цифровизации на территории различных округов Российской Федерации. Построена ось для показателя энтропии цифровых процессов во всех федеральных округах. Подобный подход позволяет оценивать возможность прогнозирования в условиях неопределенности, являющейся неотъемлемым свойством открытых систем. Значимыми достоинствами предложенной методологии выступают ее универсальность и возможность для органов власти использовать полученные результаты анализа в целях выбора оптимальной стратегии цифрового развития округов страны с учетом степени неопределенности, характерной для конкретных регионов Российской Федерации.

Энтропия, неопределенность, цифровизация, социально-экономическое развитие

Короткий адрес: https://sciup.org/147237740

IDR: 147237740 | УДК: 332.1 | DOI: 10.15838/ptd.2022.3.119.4

Текст научной статьи Энтропийный подход к оценке уровня цифровизации в Российской Федерации

Цифровизация является объективным фактором, влияющим на развитие и функционирование современных социальноэкономических систем. Отметим, что данные процессы характерны как для российской действительности, так и для мирового хозяйства в целом.

Изменения затрагивают не только экономическую, но и бытовую сферу. При этом проблематично выделить четкие границы всех трансформаций из-за их достаточно большого количества. Кроме того, внедрение сетевых и цифровых сервисов и их совершенствование составляют процесс непрерывный и нелинейный.

Следует отметить, что характер взаимодействия меняется. На текущий момент минимально необходимая цифровая инфраструктура сформирована, поэтому особое значение приобретает направление использования цифровых технологий. К схожим выводам приходит М.А. Груздева (Груздева, 2020), частично подтверждая логику и актуальность нашего исследования.

Цифровизация затрагивает все сферы жизнедеятельности населения, являясь неотъемлемой частью значимых эволюционных процессов в обществе. В таких условиях анализ цифровых процессов в обществе становится актуальной задачей, заслуживающей особого внимания.

Подобно любому процессу, цифровизация протекает неоднородно и неравномерно на различных территориях. Данный факт обусловлен целым рядом объективных причин, вызванных общими диспропорциями в развитии регионов. Соответственно, изучать указанные аспекты следует с позиции анализа упорядоченности и динамики развития.

В.И. Бархатов отмечает, что в работах исследователей применяются различные подходы к трактовке развития (Бархатов, 2018). Некоторые авторы делают выводы о возможности определения развития с позиции взаимосвязанности социальных и экономических результатов с самим процессом, другие указывают на наличие прямой связи развития и экономического роста.

Анализируя актуальные процессы в российской экономике, В.И. Бархатов указывает, что модернизация связана с постоянной турбулентностью. Разделяя точку зрения автора, следует отметить, что в таких условиях особо важным является максимальный контроль энтропийных характеристик системы с целью недопущения наращения показателей неопределенности.

В то же время изменение динамических характеристик окружающего мира должно быть сопряжено с возрастающей степенью энтропии. Основу такого подхода составляет второй закон термодинамики, дополненный законом сохранения энергии (Кузнецова, Медведева, 2020).

Сравнивая экономические и термодинамические системы, А.А. Краснов и Г.А. Краснов говорят об определенном сходстве между ними (Краснов, Краснов, 2010). В термодинамических системах показателем энтропии описывается доля тепловой энергии, которая не может участвовать в совершении работы. В экономических системах данный показатель может использоваться для характеристики структурных затрат, не участвующих в процессе прямого производства продукции.

А.В. Кокин с соавторами отмечают, что синергетический подход предполагает следование естественных (природных) систем принципам самоорганизации, которые не противоречат фундаментальным законам сохранения (Кокин и др., 2019). Авторами исследуется парадокс управляемости социальными объектами не только «в зависимости от социальных законов, но и под действием фундаментальных законов сохранения природы».

Поступательное развитие социальноэкономических систем сопровождается нарастанием энтропии сложности их состояний. В.Н. Курочкин говорит о том, что развитие любой системы сопряжено с приобретением новых связей и постоянной их перестройкой, что и обусловливает рост неопределенности (Курочкин, 2002).

Современные структуры социальноэкономического развития являются открытыми системами, активно взаимодействующими как между собой, так и с внешней средой (Гречко, 2015; Гречко, Курочкин, 2015). Таким образом, происходит межрегиональный и внешний обмен информацией о результатах развития различных сфер общественной жизни (Киртон, Уоррен, 2021).

Глобализация цифрового пространства приводит к «сглаживанию» территориальных параметров, становясь основным принципом развития современной экономики.

В работе Г.Г. Головенчик отмечается ведущая роль цифровых трансформаций в экономических интегративных процессах (Головенчик, 2018). Являясь инструментом активного взаимообмена в информационной сфере, цифровизация приводит к «стиранию» границ региональных процессов. Именно цифровая трансформация способствует интенсификации обмена информацией и технологиями, активному росту трансграничных потоков товаров, инвестиций и кредитов.

Таким образом, на мезоуровне процессы цифровизации приводят к активному взаимодействию регионов с внешней средой в поисках оптимальных направлений развития.

Исследование неопределенности социально-экономических систем необходимо для анализа возможности прогнозирования цифровых процессов на мезоуровне. Меньшая величина коэффициента энтропии свидетельствует о более широких возможностях прогнозирования в условиях полной неопределенности внешней среды.

Актуальность использования энтропийного подхода обусловлена тем, что процесс цифровизации – принципиально новое явление в мировой практике. Следовательно, делать выводы об особенностях формирования цифровых трансформационных механизмов можно только на гипотетическом уровне.

Цель исследования заключается в оценке процесса цифровизации с использованием элементов теории энтропии.

Научная новизна работы состоит в том, что исследование энтропийных характеристик цифровизации позволяет оценить возможности прогнозирования адаптации системы к преобразованиям в цифровой сфере.

Практическое значение проведенного исследования связано с оценкой неопределенности цифрового развития субъектов. Полученные результаты могут использоваться научными работниками и органами власти для планирования направлений стратегического развития регионов в области цифровых трансформаций. Также оценка территорий по однородности процессов адаптации к цифровой трансформации позволяет оценить возможности планирования цифровых процессов на уровне субъектов. Соответственно, чем выше значение неопределенности в вопросах цифрового развития, тем меньше горизонт эффективного планирования для анализируемых округов.

В качестве объекта анализа выступили регионы Российской Федерации, субъектом исследования стали цифровые процессы, протекающие на мезоуровне.

Материалы и методы

Термин «энтропия» обрел статистическую трактовку в 1872 году как «численная мера зависимости макросостояния системы от числа ее микросостояний, описываемых через взаимодействия элементов системы между собой» (Громенко, 2017).

Понятие «энтропия» как одно из центральных понятий теории информации начало применяться с 1948 года. При этом данным термином описывалось состояние неопределенности, количественная мера и возможность выбора1.

Следует отметить, что энтропия используется в качестве инструмента исследования в различных отраслях знаний.

Поливариантность трактовки термина «энтропия» в рамках отдельных направлений анализа предопределяет необходимость подробного рассмотрения неопределенности в ходе данного исследования. В первую очередь энтропия в работе понимается как характеристика упорядоченности конкретных состояний системы без анализа стадий развития процесса.

Рассмотрение энтропийных понятий в рамках нашего исследования базируется на теории информации и кодирования. Ключевой составляющей анализа в таком случае выступает вероятностная модель возникновения определенных событий, а энтропия – мерой неопределенности, которая является функцией, описывающей представление о состояниях системы, а также о вероятности их возникновения в определенных условиях анализа.

Энтропийные модели сложных систем и прикладные аспекты их использования рассмотрены в работах (Прангишвили, 2003; Птускин, Левнер, 2014; Птускин и др., 2016), касающихся вопросов управления социальными, производственными и различными бизнес-системами.

Сущность информационной энтропии можно представить в виде структуры, отражающей информационные потери в процессе обмена данными. Этот процесс характеризует причинно-следственные отношения в системе (Петров, 2019).

А.С. Птускин, Е.В. Левнер (Птускин, Лев-нер, 2016) подчеркивают, что исследования в различных областях знаний стремятся к упрощению представления различных сложных систем. При этом измерение шен- ноновской энтропии является одним из перспективных направлений анализа слож- ности производственных систем.

Согласно определению, функция энтропии (H) может быть найдена по следующей формуле:

Н=

n

∑p i ∗ log p i i=1

Данная формула справедлива для группы событий Е = {е1, e2....en}, априорная веро- ятность возникновения которых составляет

Р = {Р 1 , Р 2..„ Р п }. При этом P i >

0 , а ∑ n p i = 1 .

Основная идея шенноновской энтропии состоит в следующем: уменьшение степени неопределенности для рассматриваемой системы свидетельствует о том, что представление или предсказание события возможно с использованием меньшего числа дополнительных данных. При этом уменьшение энтропии свидетельствует, что объем известных знаний об анализируемой системе увеличился.

Таким образом, оценка информативности сложных систем с использованием энтропии Шеннона позволяет производить оценку знаний о состояниях системы.

А.С. Птускин, Е.В. Левнер (Птускин, Левнер, 2016) используют энтропию в качестве инструмента для анализа графовых моделей предприятия с точки зрения оценки риска на микроуровне.

Важнейшим свойством функции энтропии является аддитивность, то есть комплексно оценить состояние системы возможно с помощью суммарной взвешенной оценки неопределенности подсистем, входящих в ее состав.

И.В. Прангишвили (Прангишвили, 2003) указывает, что для каждого конкретного j-го состояния пространства или его части суммарная величина количества информации (Ij) и степени неопределенности (Эj) является постоянной величиной:

∞∞

∑I j +∑Э j =const

Подобное утверждение позволяет сделать вывод о возможности анализа единого информационного пространства по отношению к объекту анализа в различных состояниях.

С помощью энтропийного подхода к оценке цифровых процессов, проходящих на мезоуровне, можно сопоставлять число состояний системы с предельным числом оценочных категорий, которые являются параметрами, характеризующими цифровое развитие.

В работе С.А. Дятлова (Дятлов, 2012) отмечено, что экономические системы можно классифицировать путем использования синергийно-энтропийного подхода. Понятие «информационная синергия», по мнению автора, является ключевым в рамках реализации энтропийного подхода, поскольку характеризует меру упорядоченности анализируемых систем. Таким образом, С.А. Дятлов делит социальноэкономические системы на два типа: си-нергийно-инновационный и энтропийный. Принадлежность систем к первому типу позволяет сделать вывод о снижении меры определенности с усложнением и развитием таких систем, для энтропийных объектов характерна обратная ситуация. При этом информационный подход к си-нергийно-энтропийному анализу является базисом анализа закономерностей развития системы по шкале «упорядоченность – хаос».

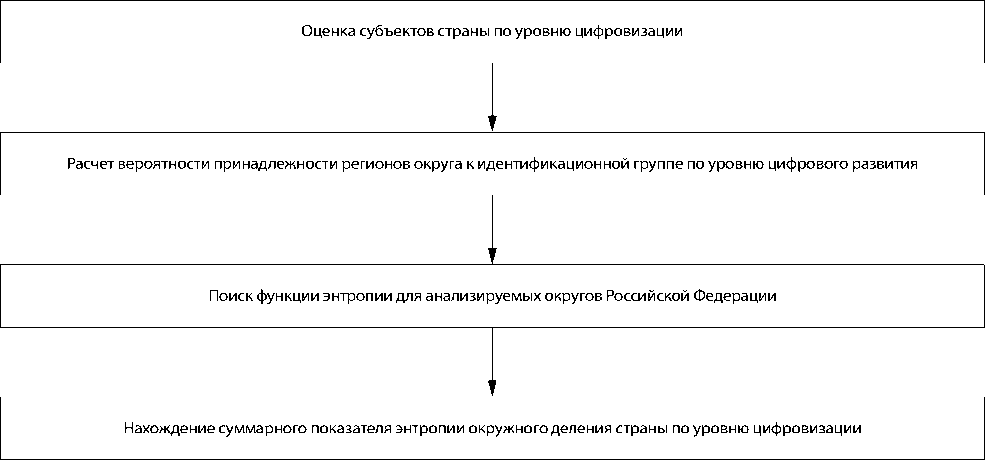

Универсальность функции энтропии позволяет использовать ее для оценки мезоразвития. Общая схема оценки неопределенности цифрового развития округов Российской Федерации представлена на рис. 1.

В отличие от количественного подхода к оценке цифровой трансформации энтропийные параметры можно охарактеризовать не как инструмент градации по выбранному направлению цифрового развития на «цифровизированные» и «нецифровизированные» регионы, а как статистический показатель деления субъектов страны по степени цифровизации с учетом их упорядоченности по выбранным критериям оценки.

Таким образом, чем больше мера сходства анализируемых регионов в области развития цифровых процессов, тем меньшая степень неопределенности характеризует аналитическую группу, что отражает меньшее значение коэффициента энтропии. Справедливо и обратное утверждение: разнородные мезосистемы подвержены большему влиянию внешней среды, что находит отражение в существенной величине энтропии исследуемой системы.

Рис. 1. Схема энтропийной оценки цифрового развития субъектов Российской Федерации Источник: разработано авторами.

Результаты исследования

Оцениваемым параметром цифрового развития социально-экономических систем выступил индекс цифровизации бизнеса.

Данный параметр, рассчитанный НИУ ВШЭ, характеризует темпы адаптации к цифровой трансформации организаций предпринимательского сектора в Российской Федерации. Поскольку именно предпринимательская деятельность максимально учитывает территориальные особенности и является важнейшей составляющей социальноэкономического развития территорий, расчет энтропийных показателей цифрового развития систем по данному параметру представляется целесообразным. Если бизнес субъектов максимально адаптирован к цифровым преобразованиям, можно предположить, что и сам субъект, функционирующий в условиях тех же обособленных свойств территорий, готов к трансформации в условиях цифровизации. Разумеется, предпринимательская деятельность – не единственная сфера цифровых преобразований, однако, если существуют условия для цифровой адаптации предпринимательской деятельности, предполагаем, что и другие сферы жизни общества могут воспользоваться существующей цифровой инфраструктурой. Таким образом, использование в рамках работы индекса цифровизации бизнеса как интегрирующего показателя цифровых процессов в субъектах позволяет проанализировать цифровую разнородность с учетом территориальных особенностей социально-экономических систем, характеризующих состояние конкретных субъектов Российской Федерации.

Нами были проанализированы данные за 2019 год, опубликованные в статистическом издании НИУ ВШЭ «Индикаторы цифровой экономики». Согласно им, индекс цифровизации бизнеса описывается пятью закрытыми интервалами, характеризующи- ми интенсивность применения цифровых технологий организациями в различных субъектах. Соответственно, чем выше значение данного параметра, тем больше организации конкретных субъектов готовы к цифровым преобразованиям.

В соответствии с числом приведенных НИУ ВШЭ интервалов количество возможных состояний равно 5. Качественное описание интервалов представлено в табл. 1.

Для того чтобы избежать двойного учета субъектов, включенные в состав Архангельской и Тюменской областей округа (Ненецкий, Ханты-Мансийский и ЯмалоНенецкий) отдельно не анализировались. Таким образом, было исследовано 82 субъекта страны.

Результаты анализа состава округов Российской Федерации по уровню цифровизации организаций отражены в табл. 2.

В ЦФО свыше 55% регионов являются высокоцифровизированными. В Брянской, Ивановской, Смоленской и Рязанской областях уровень цифровизации выше среднего. Единственный субъект ЦФО, в котором интенсивность применения организациями цифровых технологий ниже средней по стране, – Костромская область.

В СЗФО и ПФО отсутствуют регионы с уровнем цифровизации ниже среднего. Наиболее значительная доля регионов ЮФО и СФО цифровизирована выше среднего значения по стране.

В ДФО нет субъектов с максимальным и минимальным уровнем цифровизации.

Наиболее высокая доля низкоцифровизированных регионов приходится на СКФО (свыше 42% от общего числа субъектов округа).

Большинство субъектов УФО – регионы с максимальным уровнем цифровизации (75%). Курганская область является единственным регионом округа, в котором уровень цифровизации ниже среднего по стране.

Таблица 1. Интервальная шкала деления регионов по уровню цифровизации организаций

|

Значение индекса цифровизации бизнеса |

30–35 |

28–29 |

26–27 |

24–25 |

16–23 |

|

Уровень цифровизации организаций |

Высокий |

Выше среднего |

Средний |

Ниже среднего |

Низкий |

|

Составлено по: Индикаторы цифровой экономики – 2021: стат. сб. |

|||||

Таблица 2. Уровень цифровизации субъектов различных федеральных округов

|

Название округа |

Число регионов с высоким уровнем цифровизации |

Число регионов с уровнем цифровизации выше среднего |

Число регионов со средним уровнем цифровизации |

Число регионов с уровнем цифровизации ниже среднего |

Число регионов с низким уровнем цифровизации |

|

Центральный федеральный округ (ЦФО) |

10 |

4 |

3 |

1 |

0 |

|

Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) |

5 |

4 |

1 |

0 |

0 |

|

Южный федеральный округ (ЮФО) |

1 |

4 |

2 |

1 |

0 |

|

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) |

2 |

1 |

1 |

0 |

3 |

|

Приволжский федеральный округ (ПФО) |

5 |

7 |

2 |

0 |

0 |

|

Уральский федеральный округ (УФО) |

3 |

0 |

0 |

1 |

0 |

|

Сибирский федеральный округ (СФО) |

1 |

5 |

3 |

0 |

1 |

|

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) |

0 |

5 |

5 |

1 |

0 |

|

Составлено по: Индикаторы цифровой экономики – 2021: стат. сб. |

|||||

На основании данных об интенсивности использования цифровых технологий по формуле Шеннона (Еськов и др., 2017) была рассчитана энтропия как мера неопределенности:

Н(W) = - ∑ p(W c ) ∗ log 2 p (W c ) , (3)

c∈C где:

p(Wc) – вероятность принадлежности точки к идентификационной группе по уровню цифровизации С в округе W;

с – классификация в массиве, отражающем число вариаций параметров по уровню цифровизации регионов.

При этом вероятность принадлежности точки к идентификационной группе по уровню цифровизации n(Wc) можно вычислить по формуле:

n(Wc)

->№=nW , (4)

где:

n(Wc) – число регионов, классифицированных по уровню цифровизации организаций в округе W;

n(W) – общее число субъектов округа W.

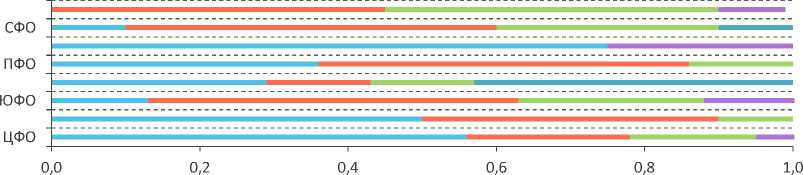

В графическом виде частоты принадлежности субъектов округов к различным группам по интенсивности применения цифровых технологий отражены на рис. 2.

Результаты расчета энтропии для восьми округов по пяти критериям, отражающим деление субъектов страны по уровню цифрового развития организаций, представлены в табл. 3.

Интерпретация полученных результатов осуществлялась с помощью шкалы, отражающей граничные параметры анализируемого интервала по уровню неопределенности.

Поскольку значение логарифма по основанию 2 для дробей, принадлежащих интервалу от 0 до 1, является отрицательным, К. Шенноном был введен знак «-» перед выражением, описывающим функцию неопределенности. Необходимость такого допущения обусловлена тем, что вероятность p возникновения i-го состояния системы p i е [0; 1].

Проблема соизмеримости параметра неопределенности является отдельным аспектом, требующим особого внимания в рамках предложенного исследования.

Минимальное значение меры неопределенности фиксируется, когда все значения событий, включенных в наблюдения, могут быть охарактеризованы единым состоянием

■ Высокая

■ Выше среднего

■ Средняя

■ Ниже среднего

■ Низкая

Вероятность

Рис. 2. Вероятностное описание структуры округов страны по значению индекса цифровизации Источник: расчеты авторов.

Таблица 3. Расчет показателей энтропии по округам страны

|

Анализируемый кластер |

Расчетный параметр |

Варианты градации регионов по уровню интенсивности применения цифровых технологий организациями (c) |

Суммарное значение |

||||

|

высокий |

выше среднего |

средний |

ниже среднего |

низкий |

|||

|

ЦФО |

n(W c ) |

10 |

4 |

3 |

1 |

0 |

18 |

|

p(W c ) |

0,56 |

0,22 |

0,17 |

0,06 |

0,00 |

1,00 |

|

|

H(W 1 ) |

0,47 |

0,48 |

0,43 |

0,23 |

– |

1,62 |

|

|

СЗФО |

n(W c ) |

5 |

4 |

1 |

0 |

0 |

10 |

|

p(W c ) |

0,50 |

0,40 |

0,10 |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

|

|

H(W 2 ) |

0,50 |

0,53 |

0,33 |

– |

– |

1,36 |

|

|

ЮФО |

n(W c ) |

1 |

4 |

2 |

1 |

0 |

8 |

|

p(W c ) |

0,13 |

0,50 |

0,25 |

0,13 |

0,00 |

1,00 |

|

|

H(W 3 ) |

0,38 |

0,50 |

0,50 |

0,38 |

– |

1,75 |

|

|

СКФО |

n(W c ) |

2 |

1 |

1 |

0 |

3 |

7 |

|

p(W c ) |

0,29 |

0,14 |

0,14 |

0,00 |

0,43 |

1,00 |

|

|

H(W 4 ) |

0,52 |

0,40 |

0,40 |

– |

0,52 |

1,84 |

|

|

ПФО |

n(W c ) |

5 |

7 |

2 |

0 |

0 |

14 |

|

p(W c ) |

0,36 |

0,50 |

0,14 |

0,00 |

0,00 |

1,00 |

|

|

H(W 5 ) |

0,53 |

0,50 |

0,40 |

– |

– |

1,43 |

|

|

УФО |

n(W c ) |

3 |

0 |

0 |

1 |

0 |

4 |

|

p(W c ) |

0,75 |

0,00 |

0,00 |

0,25 |

0,00 |

1,00 |

|

|

H(W 6 ) |

0,31 |

– |

- |

0,50 |

– |

0,81 |

|

|

СФО |

n(W c ) |

1 |

5 |

3 |

0 |

1 |

10 |

|

p(W c ) |

0,10 |

0,50 |

0,30 |

0,00 |

0,10 |

1,00 |

|

|

H(W 7 ) |

0,33 |

0,50 |

0,52 |

– |

0,33 |

1,69 |

|

|

ДФО |

n(W c ) |

0 |

5 |

5 |

1 |

0 |

11 |

|

p(W c ) |

0,00 |

0,45 |

0,45 |

0,09 |

0,00 |

1 |

|

|

H(W 8 ) |

– |

0,52 |

0,52 |

0,31 |

– |

1,35 |

|

|

Источник: расчеты авторов. |

|||||||

системы, т. е. среди всех регионов округа наблюдается только один вариант градации по уровню интенсивности применения цифровых технологий организациями.

Стоит отметить, что энтропия является единственной термодинамической функци- ей, у которой минимальное значение конкретно определено и численно равно нулю. Такое состояние среди анализируемой совокупности отсутствует, поскольку в каждом из округов страны есть регионы с различным уровнем цифровизации.

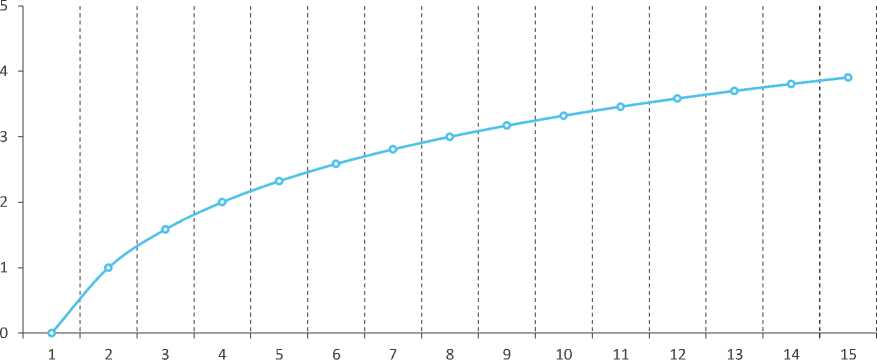

Неопределенность находится в прямой зависимости от возможных состояний системы. В графическом виде закон изменения неопределенности системы для числа состояний, присущих аналитической совокупности, представлен на рис. 3.

Максимальная степень неопределенности системы наблюдается в том случае, если распределение частот в анализируемой совокупности осуществляется равномерно, то есть в системе присутствуют все состояния цифровизации организаций и число регионов, принадлежащих к каждой группе интенсивности использования цифровых технологий, одинаково. Формула для оценки количества информации в сообщении, выбранного из конкретного конечного заданного множества равновероятностных событий, была предложена Р. Харви еще в 1928 году. Применительно к данному ис- следованию величину энтропии можно вычислить по формуле:

H(W) max = log 2 C, (5)

где:

C – варианты градации регионов по уровню интенсивности применения цифровых технологий организациями.

Соответственно, для рассматриваемого примера число состояний систем с точки зрения цифровизации организаций равно 5. Рассчитанные значения энтропии отдельных регионов относительно минимального и максимального значения неопределенности схематично представлены на рис. 4.

Таким образом, по признаку цифровизации УФО характеризуется минимальным числом состояний, а СКФО имеет самый вы-

Показатель энтропии

Число состояний системы

Предельная величина H(W)

Рис. 3. Максимальная мера неопределенности для различного числа состояний системы

Источник: расчеты авторов.

о—

H(W)min 0

H УФО H ДФО H СЗФО H ЦФО H ЮФО H СКФО

H ПФО H СФО

H(W) max

2,322

Рис. 4. Графическое отображение энтропии цифрового развития для округов Российской Федерации

Источник: расчеты авторов.

сокий коэффициент энтропии, поскольку в его составе присутствуют наиболее разнородные по уровню цифровизации регионы.

Прогнозирование на основе цифрового развития с помощью традиционных методов может быть максимально эффективно в УФО, поскольку там параметр неопределенности является наименьшим среди всех округов страны.

Применение энтропийно-информационного подхода позволяет оценить субъекты с точки зрения упорядоченности параметров цифровизации внутри округов (Птускин, 2018). Таким образом, исследование меры неопределенности служит механизмом оценки возможности дальнейшего прогнозирования с учетом степени неоднородности рассматриваемых округов. Совокупную энтропию окружного деления страны по уровню интенсивности применения цифровых технологий можно найти как сумму энтропийных характеристик всех субъектов, входящих в состав Российской Федерации.

Суммарная энтропия (Осипов, Уваров, 2004) деления социально-экономических систем по признаку цифровизации была вычислена по формуле 6:

Z n(W)

H(W)*^, N wen

где:

H(^) - общий показатель энтропии окружного деления страны по уровню интенсивности использования цифровых технологий организациями;

Я - {W 1 : W8} - совокупность округов страны;

H(W) – коэффициент энтропии округа W;

n(W) – общее число анализируемых субъектов округа W;

N – общее число анализируемых субъектов страны.

Таким образом, найденные значения параметра неопределенности цифровой структуры округов с учетом их количественного состава позволяют рассчитать общий показатель энтропии деления страны по округам относительно интенсивности применения организациями цифровых технологий.

Значение данного параметра составляет 1,52, что ближе к максимальному значению функции энтропии. Расчеты подтверждают отсутствие общих для всех округов тенденций в области цифрового развития.

Выводы

Использование инструментов энтропийного подхода позволяет проанализировать сведения о неопределенности цифрового развития Российской Федерации. Данные расчеты могут быть использованы для оценки возможностей прогнозирования цифровых процессов на мезоуровне.

Следует отметить, что энтропийный анализ является направлением исследования функционирования системы, которая в рамках нашей работы была представлена в виде совокупности округов страны в условиях активного обмена информацией с внешней средой.

Только количественный анализ показателей деятельности экономических субъектов не позволяет сделать вывод о внутренней организованности системы, а также о влиянии неопределенности на возможность прогнозирования развития в условиях информационного взаимодействия систем друг с другом и внешней средой.

Анализ упорядоченности является важнейшим аспектом оценки управляемости анализируемой системы. При этом эффективность управленческих решений в области цифровизации может зависеть от разнородности элементов системы, которая содержит в себе составляющие более низкого уровня.

Энтропийный подход к оценке цифровизации на мезоуровне способен существенно дополнить имеющиеся сведения о количественных параметрах развития округов страны с точки зрения упорядоченности входящих в их состав субъектов. Таким образом, анализ энтропии в современных условиях может использоваться не только как самостоятельное, но и как прикладное направление анализа.

Оценка устойчивости системы на основе энтропийно-информационного подхода позволила выявить меру неопределенности, характерную для цифровых процессов в рамках окружного деления страны. Суммарный показатель энтропии ближе к максимальной границе энтропийной величины, рассчитанной для всех состояний системы в контексте цифровизации организаций.

Расчеты говорят об отсутствии единых тенденций в области цифровизации для различных округов страны. Все это подтверждает тот факт, что процессы цифровизации в стране протекают крайне неоднородно и сопряжены с необходимостью тщательного анализа аспектов их внедрения для достижения максимальной результативности.

Дальнейшее направление работы видится в исследовании особенностей цифрового развития территорий в рамках административно-территориального деления страны и прогнозировании основных направлений социально-экономического развития с учетом рассчитанной степени неопределенности.