Энзиматическая активность компонентов системы энергообеспечения митохондрий лейкоцитов крови в динамике роста карциномы Герена

Автор: Волощук О.Н., Марченко М.М.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 6 (60), 2013 года.

Бесплатный доступ

Изучена NАDН-дегидрогеназная, сукцинатдегидрогеназная и цитохромоксидазная активность митохондрий лейкоцитов периферической крови крыс с трансплантированной карциномой Герена в динамике онкогенеза. Показано, что в динамике роста карциномы Герена наблюдается торможение NADH-дегидрогеназной активности на фоне активации сукцинатдегидрогеназы c сохранением на терминальных этапах роста опухоли цитохромоксидазной активности на уровне значений контроля.

Карцинома герена, лейкоциты, nadh-дегидрогеназная активность, сукцинатдегидрогеназная активность, цитохромоксидазная активность, nаdн-dehydrogenase

Короткий адрес: https://sciup.org/14056378

IDR: 14056378 | УДК: 591.111.1.-112.4:616-006.6

Текст научной статьи Энзиматическая активность компонентов системы энергообеспечения митохондрий лейкоцитов крови в динамике роста карциномы Герена

Опухолевая прогрессия, сопровождающаяся снижением функций иммунной защиты и торможением иммунного ответа организма, может быть спровоцирована низким энергообеспечением клеток иммунной системы, поскольку полноценное функционирование системы энергообеспечения иммуноцитов является одним из необходимых условий эффективной работы системы иммунного надзора, направленной на элиминацию трансформированных клеток [10]. Эффективность функционирования системы энергообеспечения в условиях развития опухолевого процесса можно оценить, изучая активность отдельных звеньев энергетического обмена митохондрий лейкоцитов, так как метаболические превращения, происходящие в лейкоцитах, отражают состояние обменных и регуляторных процессов в организме [3]. В то же время остается открытым вопрос о последовательности биохимических реакций, определяющих развитие энергетического дисбаланса в лейкоцитах при онкогенезе.

Цель работы – исследовать NАDН-деги-дрогеназную, сукцинатдегидрогеназную и цитохромоксидазную активности митохондрий лейкоцитов периферической крови крыс с трансплантированной карциномой Герена в динамике онкогенеза.

Материал и методы

Исследования проводили на белых нелинейных крысах-самках (n=36) массой 110–130 г, в возрасте 2,5–3 мес, содержащихся на стандартном рационе вивария. Работу с животными проводили с учетом положений «Общих этических принципов экспериментов на животных», принятых Первым Национальным конгрессом по биоэтике (г. Киев, 2001). Животные были разделены на две группы: І – крысы с трансплантированной карциномой Герена (Оп), ІІ – интактные животные (К). Транс- плантацию карциномы Герена проводили путем подкожного введения 0,5 мл 30 % суспензии раковых клеток в изотоническом растворе натрия хлорида. Штамм опухоли был предоставлен Институтом экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины (г. Киев). Длительность эксперимента составляла 21 сут. Эвтаназию под легким эфирным наркозом с использованием метода цервикальной дислокации проводили на 7, 14, 21-е сут после имплантации опухоли [4].

Выделение лейкоцитов периферической крови проводили по общепринятому методу [11]. Для выделения митохондриальной фракции суспензию лейкоцитов ресуспендировали с 5 объемами буфера, содержащего 0,25 М сахарозы, 10 мМ фосфата калия, 1 мМ ЭДТА (рН 7,2). Суспензию клеток гомогенизировали. Гомогенат центрифугировали при 800 g на протяжении 10 мин. Осадок центрифугировали при 8000 g 10 мин и ресуспендировали с буфером без ЭДТА [7].

NADH-дегидрогеназную активность определяли с помощью спектрофотометрического метода [12] и рассчитывали с учетом коэффициента молярной экстинкции 6,22×103 М-1×см-1. Сукцинатдегидро-геназную активность определяли по интенсивности восстановления феррицианида калия [6]. Цитохромоксидазную активность определяли с помощью метода, в основе которого лежит способность цитохромоксидазы окислять диметилпарафенилдиамин и α-нафтол (реактив НАДИ) с образованием окрашенного продукта – индофенолового голубого [2]. Содержание белка определяли по Лоури [9]. Статистический анализ данных проводили с использованием критерия Стъюдента.

Результаты и обсуждение

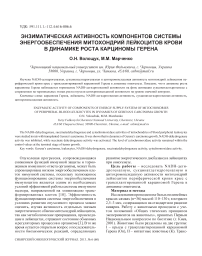

Результаты проведенных исследований показали, что в митохондриальной фракции лейкоцитов периферической крови опухоленосителей наблюдается повышение NADH-дегидрогеназной активности по сравнению с показателями контрольной группы животных уже на начальной стадии роста карциномы Герена (рис. 1). В исследуемый период онкогенеза NADH-дегидрогеназная активность в 1,7 раза превышает показатели интактных животных. Вероятно, установленный факт отражает усиление защитных реакций при участии клеток иммунной системы, которые преимущественно реализуются путем индукции секреции лейко-

Рис. 1. NADН-дегидрогеназная активность митохондрий лейкоцитов в динамике роста карциномы Герена. Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению с предыдущей стадией эксперимента; ** – по сравнению с контрольной группой цитами активных низкомолекулярных веществ, направленных на уничтожение опухолевых клеток [4, 6]. В то же время в динамике роста злокачественного новообразования наблюдается тенденция к снижению NADH-дегидрогеназной активности. Так, уже на стадии активного роста карциномы Герена наблюдается торможение исследуемой ферментативной активности в 1,3 раза по сравнению с начальной стадией туморогенеза, а в терминальный период зарегистрировано торможение NADH-дегидрогеназной активности почти в 10 раз. Учитывая, что NADH-дегидрогеназа, обеспечивающая главный путь окисления NADH в митохондриях, является ключевым ферментом І комплекса дыхательной цепи, установленное нами торможение его активности можно рассматривать как одно из возможных звеньев механизма, запускающего другие пути повреждения и снижения функциональной активности клеток иммунной системы при опухолевой прогрессии. Торможение NADH-дегидрогеназной активности в динамике онкогенеза свидетельствует о нарушении в митохондриях лейкоцитов способности транспортировать электроны в дыхательную цепь от NADH-зависимых субстратов. Поэтому на следующем этапе исследований актуальным было изучение сукцинатдегидрогеназной активности лейкоцитов периферической крови опухоленоси-телей как посредника между FAD-зависимыми субстратами и дыхательной цепью. Именно активность сукцинатдегидрогеназы как компонента II комплекса дыхательной цепи в значительной степени определяет скорость использования кислорода и

2^ Сутки, период после трансплантации

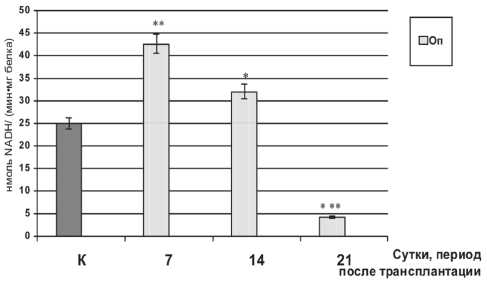

Рис. 2. Сукцинатдегидрогеназная активность митохондрий лейкоцитов в динамике роста карциномы Герена. Примечание:

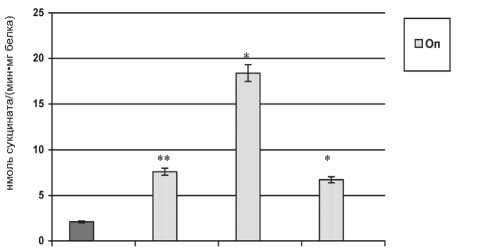

Рис. 3. Цитохромоксидазная активность митохондрий лейкоцитов в динамике роста карциномы Герена. Примечание: * – различия статистически значимы по сравнению с предыдущей стадией эксперимента; ** – по сравнению с контрольной группой синтеза АТР в митохондриях в условиях нарушения активности NADH-дегидрогеназы.

Результаты наших исследований показали, что в динамике роста карциномы Герена наблюдается активация сукцинатзависимого пути окисления. Максимального значения сукцинатдегидрогеназная активность достигает в период активного роста опухоли (рис. 2), что, вероятно, отражает активацию компенсаторных метаболических потоков в условиях повышенной потребности в энергии, позволяющей сохранить энергосинтезирующую функцию цитохромного участка дыхательной цепи митохондрий лейкоцитов. Возможно, именно активация сукцинатзависимого пути окисления обеспечивает транспорт электронов через систему цитохромов с сохранением способности к окис- лительному фосфорилированию. В то же время, несмотря на снижение сукцинатдегидрогеназной активности лейкоцитов опухоленосителей на терминальных этапах онкогенеза, ее значения превышают показатели интактных животных втрое.

Итак, на терминальных этапах роста злокачественного новообразования наблюдается торможение ферментативной активности как I, так и II комплекса электронотранспортной цепи, при этом, вероятно, поставщиком электронов в дыхательную цепь остается сукцинатдегидрогеназа, поскольку значения активности фермента превышают показатели контрольной группы животных. Вместе с тем результаты проведенных нами исследований показали, что в начальный период роста карциномы Герена наблюдается повышение активности цитохромоксидазы с тенденцией к торможению на терминальных этапах онкогенеза (рис. 3). Максимального значения активность исследуемого фермента электронотранспортной цепи достигает на стадии активного роста злокачественного новообразования и совпадает с активацией сукци-натзависимого пути окисления. Установленное повышение цитохромоксидазной активности может быть рассмотрено как компенсаторный механизм, направленный на поддержку системы энергообеспечения организма в условиях повышенной потребности в энергии. В то же время в терминальный период роста опухоли наблюдается торможение цитохромоксидазной активности, но следует отметить, что она сохраняется на уровне значений интактных животных.

Итак, на начальных этапах туморогенеза наблюдается возрастание цитохромоксидазной активности на фоне активации сукцинатзависимого пути окисления с тенденцией к торможению на терминальных этапах роста карциномы Герена. Результаты наших исследований дают возможность сделать вывод, что наиболее чувствительным компонентом дыхательной цепи митохондрий опухоленосителей, ферментативная активность которого тормозится в первую очередь, является Комплекс I. Учитывая, что Комплекс I является основным продуцентом активных форм кислорода в митохондриях [8], генерация которых возрастает в условиях онкогенеза [5], и в то же время является компонентом дыхательной цепи, наиболее чувствительным к окислительному стрессу [1], то установленный факт торможения активности NADH-дегидрогеназы представляется вполне логичным. Компенсаторная активация «укороченной» дыхательной цепи в данных экспериментальных условиях, вероятно, обеспечивает поддержание работы электронотранспортной цепи лейкоцитов в условиях нарушения работы Комплекса I. Установленные закономерности работы дыхательной цепи митохондрий лейкоцитов могут быть определяющими в обеспечении их функционирования при опухолевом росте.