Эпидемиологическая характеристика и оценка факторов риска рака щитовидной железы в г. Новосибирске

Автор: Шинтяпина А.Б., Шевченко С.П., Сидоров С.В., Гуляева Л.Ф.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Лабораторные и экспериментальные исследования

Статья в выпуске: 1 (43), 2011 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ эпидемиологических особенностей, оценка возможных факторов риска возникновения рака щитовид- ной железы, на основании которых сформированы группы риска в г. Новосибирске.

Рак щитовидной железы, заболеваемость, новосибирск, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/14055880

IDR: 14055880 | УДК: 616.441-006.6-036.2-02(571.14)

Текст научной статьи Эпидемиологическая характеристика и оценка факторов риска рака щитовидной железы в г. Новосибирске

Рак щитовидной железы (РЩЖ) – наиболее часто встречающаяся онкопатология органов эндокринной системы, в среднем составляющая около 1–3 % в структуре заболеваемости всеми злокачественными новообразованиями. Заболеваемость РЩЖ за последние 20 лет возросла более чем в 2 раза, и в мире отмечается неуклонный рост заболеваемости населения РЩЖ, хотя уровень этих показатели может существенно отличаться в различных географических зонах. Под влиянием экологических факторов следует ожидать и в дальнейшем не только роста числа больных, но и смертности от этого заболевания [1, 3, 18]. Основные трудности в своевременной диагностике обусловлены тем, что рак может длительное время существовать под видом или на фоне других заболеваний щитовидной железы [17, 24]. Данное обстоятельство подчеркивает актуальность проблемы и необходимость детального изучения причинных и предрасполагающих к возникновению опухолей данной локализации факторов. Известно, что недостаток поступления йода, радиационное излучение или их сочетание увеличивают риск развития РЩЖ в несколько раз. К другим факторам, имеющим значение в развитии РЩЖ, относятся пол и возраст – наиболее часто встречающимися дифференцированными формами РЩЖ болеют в основном женщины молодого возраста. Определенную роль в риске возникновения РЩЖ играют и особенности конкретного региона, имеющего свой фон окружающей среды с наличием канцерогенных факторов, а также популяционно-генетические (этнические) причины [2 , 18]. Также в течение последних 10 лет пристально изучается значение влияния эстрогенов в развитии РЩЖ [1]. Знание эпидемиологической ситуации, оценка факторов риска и последующее формирование групп риска для РЩЖ среди населения необходимы для ранней диагностики, терапии и профилактики РЩЖ.

Целью работы явился анализ эпидемиологических особенностей, оценка возможных факторов риска возникновения РЩЖ и формирование групп риска в г. Новосибирске.

Материал и методы

В исследовании использованы данные годовых отчетов Новосибирского городского онкологического диспансера о пациентах с РЩЖ с 1998 по 2006 г. Статистическая обработка материала включала классические методы медицинской статистики и онкоэпидемиологии [6, 8, 9]. Были рассчитаны стандартизованные прямым методом показатели заболеваемости РЩЖ на 100 тыс. с 1998 по 2006 г. в г. Новосибирске, использовали мировой стандарт. Для оценки влияния длительно действующих факторов, формирующих прямолинейную тенденцию многолетней динамики заболеваемости, использовали метод наименьших квадратов (выравнивание динамического ряда по функции y=a+bx). Оценка соотношения кривой фактической заболеваемости и прямолинейной тенденции позволяет сформировать вывод о росте, стабилизации или снижении заболеваемости [6, 9].

Для анализа возрастной структуры РЩЖ все пациенты были разделены на 13 «классических» возрастных 5-летних групп (от 10–14 лет до 70 лет и более). Для каждой группы были рассчитаны средний показатель заболеваемости (%) за 9 лет (1998–2006 гг.) и отклонение от среднего (±m). Рассчитаны относительные риски (OP), значение достоверности (р), с учетом возрастного распределения населения в г. Новосибирске (данные Росгосстата). Морфологические формы РЩЖ определены согласно гистологическим критериям гистологической классификации опухолей щитовидной железы ВОЗ.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программ Statistica 6 и EpiInfo 6. Рассчитывали средние значения, отклонения от среднего, процентные соотношения, относительный риск, достоверность различий (с помощью t-критерия Стьюдента, статистически достоверными считали различия при р<0,05). Исследование относительных факторов риска развития РЩЖ выполнено методом «случай-контроль», проведено анкетирование 277 больных РЩЖ и 200 человек (контрольная группа), не имеющих злокачественных новообразований, проходивших плановый осмотр в центральной районной больнице г. Искитима Новосибирской области. В случае, когда нет различий между анализируемыми группами – отношение шансов равно 1, значения выше 1 указывают на то, что признак может являться фактором риска. Для оценки достоверности различий между выборками использовался критерий χ2.

Результаты и обсуждение

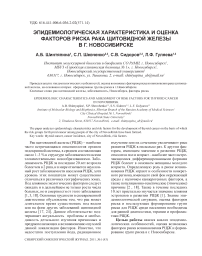

Проведен анализ многолетней заболеваемости (1998–2006 гг.) РЩЖ в г. Новосибирске. Представленная многолетняя динамика заболеваемости РЩЖ характеризуется общей тенденцией к повышению заболеваемости (рис. 1). В 1998 г. стандартизованный показатель на 100 тыс. населения составил 2,3, а в 2006 г. – 4,8. При выравнивании динамического ряда методом наименьших квадратов выявляется тенденция к росту заболеваемости (с достоверностью апроксимации, r2=0,74) в среднем на 3,8 % ежегодно. Получены результаты, дающие основание полагать, что в г. Новосибирске отмечается достоверное увеличение заболеваемости РЩЖ.

Если сравнивать показатели заболеваемости РЩЖ в различных странах и их отдельных регионах, то они могут сильно варьировать. Например, стандартизованный показатель заболеваемости РЩЖ в России в 1995 г. составил для мужского населения 1,1, для женского – 4,0 на 100 тыс., а в 2002 г. для мужчин – 1,4, для женщин – 7,2 [4]. Данные показатели по Санкт-Петербургу в период между 1990 и 2003 гг. составляли для женщин – 3,5–6,7 и 1,4–2,2 для мужчин на 100 тыс. [7].

Рис. 1. Динамика заболеваемости РЩЖ с 1998 по 2006 г. Приведены фактические значения стандартизованного показателя заболеваемости РЩЖ на 100 тыс. населения в г. Новосибирске, линейная регрессия

В странах Европы средние показатели составляют 1,2–3 на 100 тыс. населения. Низкие показатели заболеваемости РЩЖ отмечают в Голландии, Словакии, Дании [18]. Наиболее высокий уровень этих показателей зафиксирован для жителей Новой Каледонии – 80,9 на 100 тыс. населения [25]. Приведенные данные могут свидетельствовать о зависимости развития РЩЖ от окружающей среды, а также от этнических (популяционно-генетических) факторов риска данной патологии. Замечено, что относительный риск развития РЩЖ в 10 раз выше у родственников пациентов с РЩЖ [19].

Динамика показателей заболеваемости РЩЖ в г. Новосибирске может свидетельствовать не только об истинном росте заболеваемости, которая, возможно, связана с неблагоприятной экологической обстановкой, йодным дефицитом, радиационным фоном и другими факторами, но и с улучшением инструментальных методов диагностики.

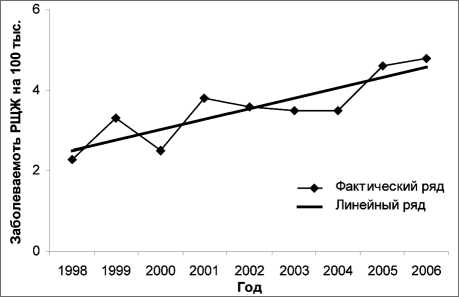

Обращает на себя внимание ассоциация РЩЖ с возрастом больных. Ранее отмечено, что средний возраст установления диагноза РЩЖ равен 47 годам, то есть около 65 % РЩЖ выявляется до 55 лет [22]. Безусловно, возрастные пики могут смещаться при наличии радиационного фона как основного фактора риска развития РЩЖ, что связано в первую очередь с возрастной восприимчивостью данного органа (очень высокий риск в возрасте 0–9 лет (ОР=10,2), который значительно снижается после 20 лет) [15, 21]. Распределение больных РЩЖ по возрасту в г. Новосибирске в среднем за 9 лет составило до 25 лет – 5,7 %, 40–44 года – 16,5 %, 45–49

Рис. 2. Возрастное распределение РЩЖ. Приведены средние значения (%) за 1998–2006 гг.

лет – 13,4 %, 50–54 года – 15 %, 55–59 лет – 10,7 %, 60–64 года – 8,7 %, 65–69 лет – 12 %, 70 лет и старше – 3,6 % (рис. 2). Максимальный уровень заболеваемости приходится на возраст 40–44 года, относительный риск (ОР) развития РЩЖ в этом возрасте составил 1,43 (р=0,05), а также 45–49 лет (ОР=1,63, р=0,2), 50–54 лет (ОР=1,5, р=0,03), 55–59 лет (ОР=1,78, р=0,01), 65–69 лет (ОР=1,47, р=0,07).

Таким образом, наибольший достоверный относительный риск развития РЩЖ приходится на возраст между 50 и 59 годами. В целом это не характерно для многих других опухолей и не позволяет в данном случае рассматривать старение как один из ведущих факторов риска. О том же говорят статистические материалы по России: в то время как при большинстве локализаций за 10-летний период (1991–2000 гг.) медиана возрастного распределения больных с впервые установленным диагнозом опухолевого процесса увеличилась, в группе больных РЩЖ данный показатель на 2–2,5 года уменьшился [2, 10]. Кроме того, по тем же данным, средний возраст заболевших женщин на 2,5–3 года меньше, чем у мужчин [10], что является дополнительным аргументом в пользу значимости эндокринных факторов.

Важную роль в возникновении опухолей ЩЖ играет пол больного. По разным эпидемиологическим данным установлено, что РЩЖ возникает у женщин в 3–10 чаще, чем у мужчин [1, 7, 18]. Оценка распределения РЩЖ по полу в г. Новосибирске показала, что в структуре заболеваемости РЩЖ превалируют женщины, соотношение женщины/мужчины составило: 11/1 в 1998 , 7/1 – в 1999 г., 8/1 – в 2000 г., 4/1 – в 2001 г., 7/1 – в 2002 г., 7/1 – в 2003 г., 5/1 – в 2004 г., 7/1 – в 2005 г. и в 2006 г. – 5/1. Данное соотношение за 9 лет в среднем составило 6,7/1. Относительный риск (ОР) для женского пола как фактора риска развития РЩЖ составил 2,28 (p<0,0001).

Полученные результаты подтверждаются литературными данными, но следует отметить, что в г. Новосибирске среди больных с диагнозом РЩЖ доля женщин превышает средние значения по России, что предположительно может быть связано с территориальными особенностями, экологической обстановкой и географическими условиями. В соседнем с Новосибирском

СИБИРСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. 2011. №1 (43)

регионе, Алтайском крае, это соотношение за период 1992–1996 гг. составило 6,9/1, в Тюменской области – 9/1, в Республике Тыва – 1/1 [5]. Тогда как в г. Санкт-Петербурге, например, это соотношение за период 1990–2003 гг. в среднем составило 3/1 [2, 7]. В странах Европы этот показатель составляет 1,5/1–3,2/1, в США – 2/1 [18, 27]. Среди детей, у которых РЩЖ обнаружен до начала пубертатного периода, этот показатель составляет 1/1 [18, 27], что может говорить в пользу дисбаланса женских половых гормонов как фактора риска данного заболевания.

Морфологически выделяют высокодифференцированные (папиллярный и фолликулярный вариант), низкодифференцированные (анапластический и плоскоклеточный вариант) раки щитовидной железы и медуллярную карциному. Наиболее часто встречается папиллярный рак, составляя, по разным данным, 55–75 % от всех случаев заболевания. Наиболее агрессивный вариант (анапластический рак) обнаруживается не более чем в 1–4 % наблюдений. На долю фолликулярной и медуллярной карциномы приходится в среднем соответственно по 15–20 % и 3–7 % от анализируемой выборки. Многие авторы указывают на большую роль йодной недостаточности в развитии РЩЖ, подтверждая это высокой онкологической заболеваемостью именно в эндемичных по зобу районах [11, 13]. Кроме того, ряд эпидемиологических исследований показал, что соотношение случаев папил-лярного/фолликулярного рака, составляющее от 4 до 6 в регионах с адекватным обеспечением йодом, снижается до 1 в регионах и странах со сниженным потреблением йода [11, 26].

В г. Новосибирске соотношение папилляр-ный/фолликулярный рак за период с 1998 по 2006 г. составило в 1998 г. – 1,5; в 1999 г. – 0,53; в 2000 г. – 0,86; в 2001 г. – 1; в 2002 г. – 0,5; в 2003 г. – 1,6; в 2004 г. – 1,7; в 2005 г. – 2,6, в 2006 г. – 2,4. Данные показатели свидетельствуют о предшествующем хроническом дефиците йода на данной территории, который способствовал не только увеличению частоты РЩЖ, но и изменению соотношения его основных морфологических форм. Однако наблюдаемое увеличение этого показателя может свидетельствовать о тенденции к снижению за последние годы йододефицита в г. Новосибирске [11].

Хотя, с другой стороны, нельзя сказать, что имеется полное единство мнений в отношении того, как часто различные морфологические варианты РЩЖ возникают в наибольшей степени под влиянием дефицита или избытка йода и каков механизм подобного модифицирующего эффекта. Так, по данным ряда исследователей, в случае заметной йодной недостаточности относительный прирост заболеваемости происходит за счет фолликулярных карцином, а папиллярные начинают доминировать при использовании йодной профилактики [11, 26]. По другим наблюдениям, достоверной зависимости гистотипа РЩЖ от поступления количества йода с водой и пищевыми продуктами не выявлено. Некоторые исследователи полагают, что механизм воздействия йода или его дефицита на щитовидную железу (ЩЖ) опосредован изменениями в секреции ТТГ, по другим данным, подобного отклонения в тиреоидном статусе не обнаружено [2, 16]. Также существует мнение, что главным механизмом развития гиперплазии тиреоидной ткани является необходимость увеличения площади контакта клеток ЩЖ с кровью при абсолютном или относительном недостатке йода [14]. С другой стороны, избыток или недостаток йода могут действовать не самостоятельно, а в сочетании с дополнительными факторами, например с радиацией.

Наличие предшествующих доброкачественных заболеваний ЩЖ, в особенности диффузноузловой зоб (ДУЗ), могут способствовать развитию РЩЖ. Многие исследования подтверждают, что ДУЗ и аденома ЩЖ являются фактором риска последующего развития РЩЖ. [27 ] . В нашем исследовании мы получили данные о частоте встречаемости фоновой патологии ЩЖ при РЩЖ. В среднем в 44,1 % случаев РЩЖ не было обнаружено другой тиреоидной патологии. Наиболее распространенным фоновым заболеванием явился ДУЗ (в среднем – 31,2 %), аутоиммунный тиреоидит – 16,2 %, аденома ЩЖ – 8,6 %.

Как было упомянуто выше, РЩЖ в 3–10 раз чаще выявляется в женской популяции. Причины подобных различий нельзя считать окончательно выясненными; тем не менее одной из них считаются функциональные связи, суще- ствующие между тиреоидной и репродуктивной системами.

Проведенный анализ возраста становления менструальной функции показал, что в контрольной группе пациентки с рано наступившим менархе (<13 лет) составили 35 %, позднее наступление менархе было отмечено в 5 % случаев. В группе женщин с РЩЖ в 17 % случаев наблюдалось раннее (ОШ=0,30, p=0,001) и в 17 % позднее наступление менархе (ОШ=3,09, p=0,05). Позднее наступление менопаузы (>50 лет) в контрольной группе было отмечено у 27 % женщин, у пациенток с РЩЖ – 35 % (ОШ=1,46, p=0,285). Таким образом, в основной группе отмечается большая частота случаев позднего наступления менархе и позднего наступления менопаузы, но эти различия недостоверны. Это явление требует дальнейшего изучения.

Мы также исследовали связь развития РЩЖ с патологиями органов репродуктивной системы у женщин. По результатам проведенного исследования у пациенток с РЩЖ частота встречаемости заболеваний гениталий и молочных желез существенно выше, чем у женщин без злокачественных образований щитовидной железы. Наиболее часто РЩЖ сочетается с доброкачественными новообразованиями тела матки. По нашим данным, частота встречаемости данной патологии среди женщин с РЩЖ в среднем составила 21,2 %. Доброкачественные опухолевые заболевания молочных желез (мастопатия, фи-броаденоматоз молочных желез) встречаются в среднем в 11,8 %, а сочетание рака молочной железы (РМЖ) и РЩЖ – в 2,6 % случаев.

Эти и ряд других наблюдений демонстрируют необходимость изучения взаимосвязи эстрогенов с развитием и поддержанием роста опухолей щитовидной железы. В пользу значимости женских половых гормонов в развитии РЩЖ можно также отметить, что, например, тиреоидная карцинома выступает как компонент первично-множественных опухолей, а вторым новообразованием при этом чаще всего является РМЖ [3]. По другим данным, замечено, что существует риск развития РМЖ у женщин с РЩЖ (ОР=1,42), хотя у пациентов с РМЖ риск развития РЩЖ не возрастает [12, 27]. Следовательно, тиреотропный гормон не следует рассматривать как единственный гормональный и ростовой фактор риска опухолей щитовидной железы; большая, чем предполагалось ранее, роль в патогенезе этих новообразований принадлежит эстрогенам.

Факторами риска для значительного числа злокачественных новообразований являются инсулинорезистентность, сахарный диабет, нередко сочетающиеся с метаболическим синдромом и составляющие их основу [1]. Например, факторами риска из этой группы для рака эндометрия считаются сахарный диабет и артериальная гипертензия [20]. Ранее показано, что в развитии РЩЖ может иметь значение ожирение [23].

При анализе сопутствующей соматической патологии нами были получены следующие результаты. Артериальная гипертензия занимает первое место по частоте встречаемости как в контрольной (21 %), так и в основной группах (при РЩЖ – 36 %, ОШ=2,1, p=0,0028), доброкачественные новообразования разных локализаций при РЩЖ составляли 27 %, (ОШ=1,41, p=0,0038). Пациенты с ишемической болезнью сердца и атеросклеротическими изменениями распределены следующим образом: контрольная группа – 6 %, РЩЖ – 10 % (ОШ=1,74, p=0,0043). Частота встречаемости эндокринных нарушений, таких как сахарный диабет, в группе больных РЩЖ составила 7% (ОШ=1,81, p=0,0054), а в контрольной группе – 3 %. При хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта в сравниваемых группах статистически значимых различий нет: в контрольной группе – 13 %, группа РЩЖ – 18 %. Сопутствующие заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит и т.д.) в группе контроля встречались в 4 %, в группах с РЩЖ – в 10 %, при сравнении этих данных статистически значимых результатов также выявлено не было.

Таким образом, на территории г. Новосибирска отмечается неуклонный рост заболеваемости РЩЖ за анализируемый период с 1998 по 2006 г., что, по-видимому, связано с экологической обстановкой, дефицитом йода, а также улучшением инструментальных методов диагностики. Также можно говорить о наличии йодной недостаточности как о факторе риска на территории г. Новосибирска, который является доказанным этиологическим фактором раз-

Таблица

Факторы риска развития РЩЖ у жителей г. Новосибирска.

|

Фактор риска |

Статистические показатели |

|

Женский пол |

ОР=2,28 (p<0,0001) |

|

Возраст |

|

|

40–44 года |

ОР=1,43 (р=0,05) |

|

50–54 лет |

ОР=1,5 (р=0,03) |

|

55–59 лет |

ОР=1,78 (р=0,01) |

|

Артериальная гипертензия |

ОШ=2,1 (p=0,0028) |

|

Доброкачественные новообразования |

ОШ=1,41 (p=0,0038) |

|

Сахарный диабет |

ОШ=1,81 (p=0,0054) |

|

ИБС, атеросклероз |

ОШ=1,74 (p=0,0043) |

|

Позднее наступление менархе |

ОШ=3,09 (p=0,05) |

|

Ранее наступление менархе |

ОШ=0,30, p=0,001 |

|

Позднее наступление менопаузы |

ОШ=1,46 (p=0,285) |

Примечание: ОР – относительный риск, ОШ – отношение шансов, р – уровень статистической значимости.

вития РЩЖ. Риск возникновения РЩЖ может возрастать у лиц с длительно существующим ДУЗ. Достоверно было показано, что женский пол является фактором риска развития РЩЖ, причем в г. Новосибирске соотношение жен-щины/мужчины превышает среднее значение по России. Проведенное исследование позволило выявить, что критическим периодом для возникновения РЩЖ является возраст от 50 и до 59 лет, а также наличие в анамнезе артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца и сахарного диабета, это может быть связано с тем, что в основе всех этих заболеваний лежат обменно-эндокринные нарушения, способные повлечь за собой нарушение синтеза тиреоидных гормонов (таблица). Также в группу повышенного риска следует отнести женщин, длительное время страдающих воспалительными или опухолевыми заболеваниями гениталий и молочных желез (фибромиома тела матки, мастопатия или фиброаденоматоз молочных желез). Данная категория лиц должна входить в группу риска для изученного региона, что необходимо учитывать для профилактики и выявления РЩЖ на ранней стадии. Дальнейшее накопление эпидемиологических данных об эндогенных и экзогенных факторах риска развития РЩЖ позволит выявить и сформировать группы риска.