Эпидемиологическая характеристика природных очагов клещевого энцефалита и боррелиоза на территории Жигулевского заповедника

Автор: Морозов В.Г., Краснобаев Ю.П., Буренкова Л.А., Пиванова Г.П., Шевцова А.С., Романова Л.Ю., Морозов А.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Научные сообщения

Статья в выпуске: 4 т.18, 2009 года.

Бесплатный доступ

Проведена оценка численности в 2007 г. на территории Жигулевского заповедника клещей рода Ixodes и Dermacentor и их инфицированность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями.

Численность, клещевой энцефалит, жигулевский заповедник

Короткий адрес: https://sciup.org/148313250

IDR: 148313250 | УДК: 578

Текст краткого сообщения Эпидемиологическая характеристика природных очагов клещевого энцефалита и боррелиоза на территории Жигулевского заповедника

Клещевой энцефалит (КЭ) относится к природно-очаговым инфекциям человека и регистрируется в Сибири, на Дальнем Востоке, на Урале, в Поволжье, а также в ряде центральных областей Российской Федерации. В 2007 году на территории РФ официально зарегистрировано 3162 случаев КЭ (Официальная…, 2008). Самарская область является эндемичной по КЭ с уровнем заболеваемости 0,03-0,08 на 100 000 тыс. населения. Основным резервуаром и переносчиками вируса в природе являются клещи сем. Ixodidae ( Ixodes persulcatus P.Sch. и I. ricinus L.) Зараженность клещей вирусом КЭ может варьировать по годам от 3 до 30%. Среди позвоночных животных резервуарами и носителями вируса являются копытные, хищные (волк, лисица), птицы (дрозд, щегол, чечетка, зяблик), грызуны (заяц, бурундук, полевая мышь) и насекомоядные (ёж, землеройка). Инфицированность мелких млекопитающих может варьировать от 19 до 85% в зависимости от вида и сезона (Дербенева-Ухова, 1974; Профилактика…, 1996; Яфаев, 2003).

Иксодовый клещевой боррелиоз (ИКБ) или болезнь Лайма - группа инфекционных трансмиссивных природноочаговых заболеваний, вызываемых боррелиями группы B. burgdorferi и передающихся иксодовыми клещами. Природные очаги иксодовых клещевых боррелиозов приурочены преимущественно к лесным ландшафтам умеренного климатического пояса. Наиболее

* В.Г. Морозов, Ю.П. Краснобаев, Л.А. Буренкова Г.П. Пиванова, А.С. Шевцова Л.Ю. Романова, А.В. Морозов активные из них связаны с широколиственными, смешанношироколиственными или южно-таежными формациями растительности.

В Российской Федерации эта инфекция имеет широкое распространение (от Балтийского побережья до берегов Тихого океана). Из года в год наблюдается увеличение числа административных областей, на территории которых регистрируются случаи заболеваний ИКБ. Если в 1991 г. таких областей было 7, то в 1998 г. уже 50. Значительный рост регистрации заболеваемости ИКБ наблюдался в 90-х годах прошлого века. В 1993 г. зарегистрировано 5134 случая, в 1994 г. - 4029, 1995 г. - 4118, 1996 г. - 7092, 1997 г. - 6684, а в 1998 году более 8000. Относительные показатели заболеваемости ИКБ населения России за последние годы составили: в 1997 г. - 4,52; в 1998 г. - 5,71, в 1999 г. - 5,5, в 2000 г. – 5,4, в 2001 г. – 5,5, в 2002 г.– 5,0, в 2003 г. – 6,0, в 2004 г. – 4,5, в 2005 г .– 5,2 и в 2006 г. - 5,18 на 100 000 населения. С января по декабрь 2007 года на территории РФ официально зарегистрировано 7234 случаев ИКБ (5,05 на 100 000 населения) (Официальная…, 2008). Клинически заболевание протекает с преимущественным поражением кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердца и характеризуется склонностью к хроническому, а также латентному течению (Воробьева, 1998, 2000; Лобзин, 2000; Лобзин, Усков и др., 2000).

В природных очагах возбудители ИКБ циркулируют между клещами и дикими животными. Прокормителями клещей в природных очагах ИКБ выступают более 200 видов диких позвоночных, из них около 130 - мелкие млекопитающие и 100 видов птиц. Основное эпидемическое значение на территории России имеют клещи I. persulcatus и I. ricinus . Спонтанная инфициро-ванность клещей боррелиями в природных очагах может составлять от 10 до 70% и более. От 7-9% до 24-50% клещей в эндемичном очаге могут быть инфицированы одновременно двумя или тремя разными видами боррелий (Лоб-зин, 2000; Яфаев, 2003).

На территории Самарской Луки находятся природные очаги различных заболеваний, в том числе КЭ и ИКБ.

Последние исследования, посвященные изучению численности клещей и зараженности их опасными для человека возбудителями болезней, на территории Самарской Луки (на примере Жигулевского заповедника) проводились в 1986-1990 гг. Отмечено, что главная особенность населения клещей Жигулевского заповедника – их крайне высокая численность. В ряде мест восточной части заповедника обилие таежного клеща превышало все известные показатели для европейской части бывшего СССР и для большинства районов Сибири. При вирусологическом исследовании зараженность таежного клеща вирусом КЭ в 1986 г. составила 0,9%, а в 1987 г. – 0,7%. Несмотря на достаточно большой объем обследованных клещей р. Dermacentor (727) вирус КЭ из них не выделен (Наумов, Гутова, 1991).

Роль представителей р. Dermacentor в эпидемиологическом процессе при КЭ до настоящего времени не выяснена.

Цель настоящей работы - определение степени риска нападения клещей на человека и потенциального риска инфицирования вирусом КЭ и борре-лиями на территории Жигулевского заповедника и его окрестностей.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Отлов клещей производился с апреля по июнь 2007 г. в районе урочища «Каменная Чаша», устья Ширяевского оврага и в окрестностях с. Зольное.

Сбор клещей осуществлялся двумя способами: 1) на флаг из белой (вафельной) материи размером 60×100 см, прикрепленной к палке; флагом проводили по поверхности травы и мелкого кустарника, через каждые 10-15 шагов флаг переворачивали и снимали клещей, количество высчитывалось как среднее на одного учетчика за единицу учета (флаг/чел/час); 2) сбор со скота (Профилактика…, 1996).

Идентификация клещей проводилась с использованием оптического (светового) микроскопа МБС-9 при 12 и 24-кратном увеличении с оценкой видового и полового составов.

Анализ заболеваемости проводился на основании данных заболеваемости КЭ и КБ за последние 5 лет в среднем по области, в городах Тольятти и Жигулевске, а так же в Ставропольском и Волжском районах Самарской области.

При подготовке проб для анализа каждого клеща индивидуально промывали 1 раз в спирте и два раза в растворе антибиотиков. Растирали каждого клеща отдельно в ступке. Добавляли 0,5 мл раствора для разведения проб из набора для иммуноферментного анализа (ИФА). Часть использовали для ИФА, а вторую часть для выделения РНК.

При исследовании клещевых суспензий на зараженность вирусом клещевого энцефалита зараженность определяли по наличию вирусного антигена методом ИФА с помощью сертифицированного коммерческого набора «Век-торВКЭ-антиген-стрип» (серия 60) фирмы «Vector Best» (г. Новосибирск), согласно инструкции производителя.

При исследовании клещевых суспензий на зараженность боррелиями зараженность определяли по наличию рибосомальной РНК боррелий с помощью сертифицированного коммерческого набора «АмплиСенс» вариант 50R (Кат.№ В37-50-R0,5; серия_20.07.07) производства ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, согласно инструкции производителя. Рибосомальную РНК для анализа выделяли с помощью реактива для выделения тотальной РНК “Tri reagent” фирмы «Sigma», согласно инструкции от производителя.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В апреле-июне 2007 г. нами проведен сбор клещей на территории Жигулевского заповедника. Всего было собрано 255 экземпляров клещей, относящихся к трём видам: Ixodes persulcatus (138 экз. или 54%), Dermacentor margi-natus Sulz. и Dermacentor reticulates Fabr. (117 экз. или 46%).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Заболеваемость клещевым энцефалитом и клещевым боррелиозом на территориях, сопряженных с Жигулевским заповедником, расценивалась нами как имеющая возможную связь с источниками инфекций (клещами), обитающими на территории заповедника. Данный подход условный, однако, в конечном итоге отражает уровень эпидемиологической напряженности по КЭ и КБ на территории заповедника.

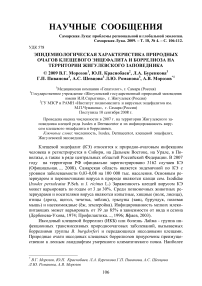

Средний показатель диагностированной заболеваемости КЭ на территории Самарской области за последние 5 лет был относительно не высокий (рис. 1) - от 0 до 0,09 на 100 000 населения. Не было отмечено заболеваемости в г. Жигулевске, среди жителей Волжского и Ставропольского районов. В то же время, заболеваемость по городу Тольятти в отдельные годы достигала 0,14 на 100 000 населения, что было значительно выше средне-областных показателей. Более того, около половины всех случаев КЭ за последние 5 лет зарегистрированы в г. Тольятти.

К сожалению, существующий способ регистрации заболеваемости предполагает подтвержденный случай инфекционного заболевания регистрировать по месту жительства, а не по месту инфицирования. При более детальном анализе случаев КЭ, зарегистрированных по городу Самаре, со значительной долей уверенности можно говорить, что часть из них окажется связанной с территорией заповедника. Более скрупулезный анализ требует более детальной работы, в том числе с историями болезней пациентов, и возможен при дальнейшем анализе.

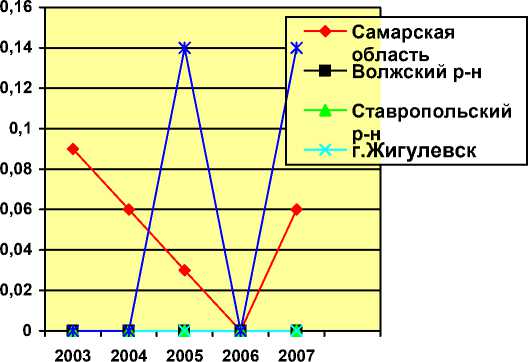

Средний показатель диагностированной заболеваемости ИКБ на территории Самарской области за последние 5 лет был более высоким, чем КЭ и колебался от 0,66 до 1,09 на 100 000 населения (рис. 2). Заболеваемость на территориях, сопряженных с заповедником, имела значительные колебания по годам. К примеру, жители Ставропольского района болели ИКБ в 2004 и 2005 годах в 2 раза чаще, чем в среднем по области. Заболеваемость по городу Тольятти в отдельные годы достигала 0,14 на 100 000 населения, что было значительно выше средне-областных показателей. В 2006 году заболеваемость по городу Жигулевску превышала средне-областные показатели более чем в 2 раза. В 2007 году заболеваемость по г. Тольятти была в 2 раза выше, чем в среднем по области. Существующий способ регистрации заболеваемо- сти, как и при КЭ, не до конца отражает истинное положение дел. В статистическую отчетность необходимо ввести графу о предположительном месте инфицирования пациента. Только тогда мы сможем более достоверно обозначать наиболее активные природные очаги КЭ и КБ. В настоящее время лишь инфицированность клещей возбудителями КЭ и ИКБ может наиболее объективно отражать риск инфицирования человека на эндемичных территориях.

Рис. 1. Заболеваемость клещевым энцефалитом в среднем по области и на территориях, сопряженных с «Жигулевским государственным природным заповедником им.И.И. Спрыгина»

Рис. 2. Заболеваемость ИКБ в среднем по области и на территориях, сопряженных с «Жигулевским государственным природным заповедником им. И.И. Спрыгина»

Все собранные клещи были обследованы на наличие вируса КЭ (Табл. 3) и боррелий (табл. 4). Средняя инфицированность клещей вирусом КЭ составила 2,7%. Инфицированными оказались только самки. Наибольший интерес представляет тот факт, что инфицированность вирусами КЭ клещей р. Derma- centor была значительно выше инфицированности клещей вида I. persulcatus -4,3% и 1,4% соответственно. Данное обстоятельство представляет особое значение, так как клещи р. Dermacenor не рассматриваются специалистами как основные источники вирусов КЭ. Возможно, на территории заповедника складываются особые природные условия, выдвигающие клещей р.Dermacentor в качестве основного резервуара вирусов КЭ.

Таблица 3

Инфицированность клещей вирусом КЭ

|

№ |

Вид клеща |

Пол |

Кол-во |

ВКЭ/ИФА |

Процент инфицированных клещей |

|

1 |

Р.Dermacentor |

самки |

68 |

5/68 |

7,3 |

|

самцы |

49 |

0/49 |

0,0 |

||

|

итого |

117 |

5/117 |

4,3 |

||

|

2 |

Ixodes persulcatus |

самки |

77 |

2/77 |

2,5 |

|

самцы |

61 |

0/61 |

0,0 |

||

|

итого |

138 |

2/138 |

1,4 |

||

|

В среднем |

255 |

7/255 |

2,7 |

На наличие рибосомальной РНК боррелий были исследованы 100 клещей. РНК обнаружена у каждого десятого клеща, т.е. общая инфицирован-ность клещей боррелиями составила 10% (табл. 4). Инфицированными оказались преимущественно самки (8 из 10 позитивных экземпляров). Так же как и при КЭ мы отмечаем, что инфицированность боррелиями клещей р. Derma-centor была выше инфицированности клещей I. persulcatus - 13% и 9,1% соответственно.

Таблица 4

Инфицированность клещей боррелиями

|

№ |

Вид клеща |

Пол |

Кол-во |

Борре-лии/ПЦР |

Процент инфицированных клещей |

|

1 |

р.Dermacentor |

самки |

23 |

3/23 |

13,0 |

|

самцы |

0 |

0/0 |

0,0 |

||

|

итого |

23 |

3/23 |

13,0 |

||

|

2 |

I.persulcatus |

самки |

40 |

5/40 |

12,5 |

|

самцы |

37 |

2/37 |

5,4 |

||

|

итого |

77 |

7/77 |

9,1 |

||

|

В среднем |

100 |

10/100 |

10,0 |

Ввиду относительно небольшого количества исследованных особей (100 экз.) определенно говорить о преимущественном инфицировании самок или самцов и в связи с состоянием напитанности клещей не представляется возможным.

ВЫВОДЫ

-

1. На территории Жигулевского заповедника и в его окрестностях в период с апреля по июнь 2007 г. регистрировалась значительная (местами до 40 флаг/чел/час) численность клещей трёх видов: I. persulcatus (54%), D. margi-

- natus и D. reticulates (46%). I. persulcatus преобладал в урочище «Каменная Чаша» и в окрестностях села Зольное, клещи р. Dermacentor – в устье Ширяевского оврага.

-

2. Высокая численность клещей свидетельствует о высоком риске нападения их на людей и животных на территории Жигулевского заповедника.

-

3. Средняя инфицированность клещей вирусом КЭ составила 2,7%. Ин-фицированность клещей р. Dermacentor была значительно выше инфициро-ванности I. persulcatus - 4,3% и 1,4% соответственно.

-

4. Средняя инфицированность клещей боррелиями составила 10%. Ин-фицированность боррелиями клещей р. Dermacentor была выше инфициро-ванности I. persulcatus - 13% и 9,1% соответственно.

-

5. Заболеваемость КЭ и ИКБ в отдельные годы на территориях, сопряженных с Жигулевским заповедником, значительно превышала средние показатели по Самарской области.

-

6. На территории Жигулевского заповедника и прилегающих к нему территориях существует умеренный риск инфицирования вирусом КЭ и высокий риск инфицирования боррелиями.

Список литературы Эпидемиологическая характеристика природных очагов клещевого энцефалита и боррелиоза на территории Жигулевского заповедника

- Воробьева Н.Н. Клиника, лечение и профилактика иксодовых клещевых боррелиозов. Пермь: Урал-Пресс, 1998. 136 с.

- Воробьева Н.Н. и др. Стандарты диагностики и лечения больных клещевым энцефалитом и иксодовыми клещевыми боррелиозами. Российский медицинский журнал 2000; 4: 22-4.

- Дербенева-Ухова В.П. Руководство по медицинской энтомологии. - М.: Медицина, 1974.

- Лобзин Ю.В. Эпидемиология, этиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика иксодовых клещевых боррелиозов. - Рекомендации для врачей, Санкт-Петербург, 2000.

- Лобзин Ю.В., Усков А.Н., Козлов С.С. Серия: актуальные инфекции. Лайм-боррелиоз (иксодовые клещевые боррелиозы). СПб.: Фолиант, 2000. 160 с.

- Наумов Р.Л., Гутова В.П. Об иксодовых клещах Жигулевского заповедника // Самарская Лука. Бюллетень. Самара, 1991. № 2. С. 121-132.

- Официальная информация //Эпидемиологи и вакцинопрофилактика 1(38), 2008. С. 52-54.

- Профилактика инфекционных болезней. Профилактика и борьба с заразными болезнями общими для человека и животных. 15. Клещевой энцефалит. СП 3.1.098-96.

- Яфаев Р.Х. Медицинская паразитология. Санкт-Петербург, 2003. 129 с.