Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Самарской области

Автор: Лебедева Наталья Олеговна, Бородулина Елена Александровна, Цыганков Игорь Леонтьевич, Ковалев Станислав Иванович, Орлов Михаил Евгеньевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Социально-гигиенический мониторинг

Статья в выпуске: 5-3 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Туберкулез является важной медико-социальной проблемой общества. В статье отражена эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Самарской области, выделены наиболее значимые показатели, показана их динамика за последние 5 лет. Показано, что ситуация остается напряженной, многие показатели превышают показатели по Приволжскому Федеральному округу и РФ, выявлена большая проблема по туберкулезу среди ВИЧ-инфицированных больных, рост показателей заболеваемости у детей, высокое распространение лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.

Туберкулез, эпидемическая ситуация, заболеваемость

Короткий адрес: https://sciup.org/148201558

IDR: 148201558 | УДК: 616.24-002.5;

Текст научной статьи Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Самарской области

Начало 21 века характеризуется неблагополучной эпидемиологической ситуацией по туберкулезу во всем мире [1, 2].

Цель работы: изучить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в Самарской области.

Материалы и методы. Использовались формы и показатели официальной статистики противотуберкулезной службы г. Самары 20102011 гг. и сравнивались с данными предшествующих десятилетий.

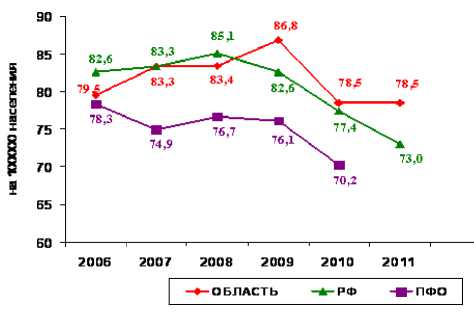

Результаты. Показатель общей заболеваемости активным туберкулезом по территории Самарской области с учетом ведомств в 20102011 гг. составил 78,5 на 100 тыс., что несколько ниже показателей 2008-2009 гг. (83,4-86,8), но по-прежнему превышает показатели РФ – 73 и ПФО – 70,2 на 100 тыс. населения соответственно (рис. 1).

В 2011 г. было взято на учет на 35 больных больше, чем в 2010 г., и было выявлено 2525 больных туберкулезом, в том числе 65 детей и 26 подростков, бактериовыделителями являлись 1029 чел. Итоги 5 месяцев 2012 г. показали, что по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. отмечается увеличение уровня заболеваемости

Лебедева Наталья Олеговна, кандидат медицинских наук, главный врач

Цыганков Игорь Леонтьевич, главный врач

Ковалев Станислав Иванович, заведующий организационно-методическим отделом

Орлов Михаил Евгеньевич, заведующий диспансерным отделением на 13,4 % – (31,2 и 35,4 на 100 тыс. населения). В 2011 г. показатель заболеваемости постоянного населения по туберкулезу превысил средний по области в территориях и составил более 100: Челно-Вершинский район – 118,9, Кошкинский район – 112,0, Алексеевский район – 106,5.

Рис. 1. Общая заболеваемость туберкулезом в Самарской области

Одним из основных факторов, влияющих на эпидемический процесс при туберкулезе, является уровень распространенности ВИЧ-инфекции, который в Самарской области (1486,8 на 100 тыс. населения) превышает федеральный показатель (470,6) в 3 раза, что соответствует второму рейтинговому месту по России [3, 4]. В Самарской области на диспансерном учете состоят 26887 больных ВИЧ-инфекцией, что составляет 1,5% населения региона. 1/3 из них проживают в г.о. Тольятти (8844 чел.). Распространенность туберкулеза среди ВИЧ- позитивных жителей области в 24 раза выше, чем среди населения в целом. Всего на диспансерном учете состоит 1088 больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулезом, что составляет 21,6% от всех контингентов больных туберкулезом. Это в 2,5 раза выше, чем в среднем по РФ. В контингентах диспансерного учета 8 детей с сочетанной инфекцией, что составляет 10,5% (РФ - 1,6%) [5]. К числу отрицательных тенденций относится увеличение уровня заболеваемости сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулезом до 10,8 на 100 тыс. населения (2010 г. - 9,68, РФ - 6,4, в 2009 г. -9,78). Всего в 2011 г. было выявлено 329 таких больных (в 2010 г. - 309 человек, в 2009 г. - 310 человек), в том числе 5 детей.

Актуальна для Самарской области проблема множественной лекарственной устойчивости (МЛУ). Из 5027 больных активным туберкулезом, состоящих на диспансерном учете (2010 г. - 4999) множественная лекарственная устойчивость была выявлена в 22,3% случаев (1122 человек). Это характеризует не только тяжесть эпидемиологического процесса, но и возможность тестирования в рефференс-лабо-ратории микобактерий туберкулеза на ранних этапах заболевания. Распространенность МЛУ является следствием циркуляции на территории Самарской области в 73,2% микобактерий туберкулеза типа Бейджинг, характеризующейся высокой степенью патогенности и устойчивостью к противотуберкулезным препаратам. Изначально был выявлен туберкулез с так называемой первичной МЛУ у 280 больных.

Показатель смертности по территории выше, чем в целом по России. Результатом проведения комплекса мероприятий явилось снижение показателя смертности - с 22,4 в 2011 г. до 17,5 в 2012 г. (в пересчете на 1 год по данным Росстата) по сравнению с 2010 г. - 20,9, и показателями по РФ - 16,5, по ПФО - 14,2 на 100 тыс. населения. Среди умерших 67% были из группы социального риска. Доля случаев сочетанной инфекции 18,6%, что в 2 раза больше, чем в среднем по РФ - 8,7% [2]. Самая высокая смертность постоянного населения от туберкулеза в территориях: г. Чапаевск - 38,6, Сызранский район - 30,8, Похвистневский район - 20,6, Елховский район - 20,0, Безенчукский район - 19,0, г. Жигулевск - 16,6, Кошкинский район - 16,5.

На эпидемическую ситуацию оказали влияние негативные процессы в учреждениях ГУФСИН. Анализ показал, что все эпидемиологически значимые показатели в учреждениях ГУФСИН Самарской области существенно выше, чем среди осужденных в целом по России и, более того, из года в год имеют устойчивую динамику роста. Уровень общей заболеваемости в исправительных учреждениях ФСИН Самарской области в 2011 г. был 2291,5 на 100 тыс., в 2010 г. - 1867,8, 2009 г. - 1710,3 (по РФ в 2011 г. - 1299, в 2010 г. - 1302, в 2009 - 1306). Уровень смертности, соответственно, в 2011 г. -382,4, в 2010 г. - 329,1, 2009 г. - 261,4 (по РФ в 2011 г. - 80,7, в 2010 г. - 92,0, в 2009 г. - 85,0). Среди впервые выявленных больных туберкулезом в Самарской области доля выявленных в учреждениях ГУФСИН постепенно увеличивается и составила в 2011 г. 18,7%, в 2010 г. -18,1%, в 2009 г. - 16,9%, в 2008 г. - 15,4%. Увеличивается и количество прибывших из мест лишения свободы: в 2011 г. из учреждений ГУФСИН прибыло 489 чел. (9,7%), в 2010 г. -392 (7,8%), в 2009 г. - 320 (6,2%), в 2008 г. - 274 (4,9%). При этом поступление больных в пенитенциарную систему области было в значительно меньших размерах: в 2011 г. выбыло в учреждения ГУФСИН 102 чел., в 2010 г. - 130 чел., в 2009 г. - 113 чел.).

К группе социального риска относятся мигранты, однако статистические данные о выявлении туберкулеза среди этой группы населения вызывают большие сомнения. По нашим данным в 2011 г. было выявлено 15 мигрантов с подозрением на туберкулез, однако они не были депортированы, т.к. уклонились от дообследования, неверно указали место фактического проживания или сообщили о добровольном выбытии, что проконтролировать не представилось возможным. Все указанное повлекло за собой невозможность проведения противоэпидемических мероприятий в полном объеме. ФЗ РФ от 18.06.2001. № 77 «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» распространяет ответственность за уклонение от обследования на туберкулез не только на граждан РФ, но и на иностранных граждан и лиц без гражданства. Ежегодно более 100 граждан РФ в Самарской области привлекаются решением суда к обследованию на туберкулез. В отношении мигрантов система выявления не работает, что влечет за собой формирование мощного резервуара инфекции.

Об эффективности проводимых профилактических осмотров и тяжести инфекционного процесса можно судить по показателю удельного веса деструктивного ТБ среди впервые выявленных больных. Анализ показал, что в 2011 г. ТБ был выявлен в фазе распада и, соответственно, с массивным бактериовыделением в 48,5% случаев, что выше, чем в 2010 г. (41,7%), и в целом по РФ и ПФО ( в 2010 г. по РФ - 45,9, по ПФО - 43,1) [2]. В области проводится комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки. В настоящее время противотуберкулезная служба Самарской области представлена в виде 7 противотуберкулезных диспансеров и одной туберкулезной больницы. Всего в области имеется 1140 фтизиатрических коек, в т.ч. 105 детских. Кроме того, специализированная фтизиатрическая помощь больным оказывается в 28 фтизиатрических кабинетах: 26 - в сельской местности и 2 - в городской. В текущем году было дополнительно развернуто 85 коек для лечения больных туберкулезом: в ГБУЗ «Самарская областная туберкулезная больница» -50 коек, в ГБУЗ «Тольяттинский противотуберкулезный диспансер» - 35 коек для больных с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулеза. Таким образом, обеспеченность коечным фондом в области составила 3,8 при норме 4,0 на 10 тысяч жителей (по РФ - 5,0 на 10 тысяч жителей). Существует острая проблема дефицита площадей. Так, при нормативе площади в больничной палате на 1 больного 8,0 кв. м в наличии оказывается 5,36 кв. м. Фактически для приведения в соответствие санитарно-гигиеническим нормам необходимо сократить 1/3 всего коечного фонда.

Было изучено техническое состояние, возможность обеспечения инфекционного контроля, целесообразность оснащения дорогостоящим оборудованием и развертывания палат интенсивной терапии во всех стационарных подразделениях туберкулезного профиля области. Разработана схема потоков больных на госпитализацию в зависимости от лекарственной чувствительности, длительности и тяжести заболевания. Были определены 4 стационара - в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске для лечения впервые выявленных больных с МЛУ, в том числе в сочетании с ВИЧ. Остальные 4 стационара будут лечить больных с хронически текущим туберкулезом.

В 2012 г. были госпитализированы 83,4% впервые выявленных больных туберкулезом (в 2010 г. - 82,6%, по РФ - 85,38%, по ПФО -91,45%, в 2009 г. - 83,8%, в 2008 г. - 83%,), в том числе 91,6% бактериовыделителей - (в 2010 г. -90,6%, по РФ - 93,0%, по ПФО - 96,75%, в 2009 г. - 92,3%) [6]. Туберкулезная стационарная койка работала интенсивно: для взрослых 341,3 дней (по РФ 317,1 дня), для детей - 325,7 дней (по РФ 314,2 дня). Уровень оперативной активности в 2011 г. составил 6,9% (в 2010 г. - 6,1%, по РФ - 5,68%, по ПФО - 6,89%, в 2009 г. -5,97%). Из числа оперированных доля больных фиброзно-кавернозным туберкулезом была увеличена в 2,8 раз - 10,4% (в 2010 г. - 3,7%, в 2009 г. - 0,88%).

Внедрены новые перспективные направления диагностики: видеобронхоскопия и видеоторакоскопия, бронхоблокация, Диаскинтест. Это позволяет перенаправить часть больных на инвазивные диагностические исследования торакального профиля из стационаров общей лечебной сети и избежать осложнений в связи с несвоевременным назначением противотуберкулезных препаратов. Нерешенной проблемой в связи с недостатком площадей является оказание хирургической помощи больным туберкулезом по абдоминальной хирургии. Этим больным оказывается помощь в стационарах общей лечебной сети. В связи с распространением ВИЧ-инфекции эта проблема может усугубляться.

Санаторный этап лечения проводится в туберкулезном санатории для взрослых в Сызранском районе с. Рачейка, для детей - в санаториях «Юность» и «Здоровье», имеется 1399 мест в санаторных группах детских садов. Кроме того, больные в Самарской области получают лечение в санатории федерального подчинения «Лесное». Уровень госпитализации в санатории в 2011 г. увеличился и составил 12,7% (в 2010 г. - 10,7%, по РФ - 4,62%, по ПФО - 6,02%, в 2009 г. - 10,95, по РФ - 4,14%, по ПФО - 5,46%,), что выше, чем по РФ и ПФО. Работа койки небольшая - 223,1 дня для взрослых (по РФ -238,1) и 279,3 дней для детей (по РФ - 246).

Целесообразна замена амбулаторного этапа лечения больных туберкулезом без бактериовыделения на санаторный этап. С целью оптимизации лечения больных без бактериовыделения в СОПТД в начале текущего года был открыт дневной стационар на 25 коек и стационар на дому. Функционирует дневной стационар на 10 коек в Новокуйбышевске. С целью разделить потоки больных и предотвратить внутрибольничное заражение туберкулезом в СОПТД открыт кабинет диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Совместно с СПИД-Центром отрабатывается порядок взаимодействия медицинских учреждений всех форм собственности по выявлению, профилактике и оказанию медицинской помощи больным с сочетанной инфекцией ВИЧ и туберкулезом. Организован обмен информацией, проводятся совместные мероприятия образовательного характера.

С 2008 г. с целью привлечения кадров во фтизиатрическую сеть был повышен уровень заработной платы. В результате средний возраст врачей за последние 3 года снизился с 57 до 53 лет, среднего медицинского персонала до 49 лет. Несмотря на естественный отток специалистов пенсионного возраста укомплектованность врачами увеличилась с 59,9% в 2008 г. до 74,7% в

2011 г. Обеспеченность фтизиатрами составляет 5,1 на 100 тыс. населения. Сложная ситуация с кадрами в Тольятти, Сызрани, Чапаевске, По-хвистнево. В связи с необходимостью организовать противотуберкулезную помощь больным в этих и других районах, принято решение о закреплении зон курации за противотуберкулезными диспансерами.

Выводы:

-

1. Эпидемиологическая ситуация на территории Самарской области остается напряженной и осложняется высокой распространенностью лекарственно-устойчивого туберкулеза и туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ инфекцией.

-

2. Необходимо дальнейшее реформирование фтизиатрической службы.

Список литературы Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Самарской области

- Шилова, М.В. Туберкулёз в России в 2010 году//Монография. -М., 2012. 224 с.

- Борисов, С.Е. Выявление и диагностика больных туберкулезом органов дыхания по данным системы эпидемиологического мониторинга/С.Е. Борисов, Л.Д. Гунтупова, А.В. Дергачев и др.//Туберкулез в России год 2007. Материалы 8-го Российского съезда фтизиатров. -М., 2007. С. 147.

- Фролова, О.П. Основные результаты статистического анализа по данным годовых отчётов за 2007 год по туберкулёзу и ВИЧ-инфекции в РФ и выполняемые мероприятия противотуберкулёзной помощи больным ВИЧ-инфекцией/О.П. Фролова, И.Г. Шинкарёва//Бюллетень ВОЗ. 2008. № 5. С. 2-7.

- Ерохин, В.В. Особенности выявления, клинических проявлений и лечения туберкулёза у ВИЧ-инфицированных/В.В. Ерохин, З.Х. Корнилова, Л.П. Алексеева//Пробл. туб. 2005. № 10. С. 20-28.

- Никитина, Л.В. Туберкулез у ВИЧ-инфицированных: выявление, диспансерное наблюдение, лечение (по данным Москвы)/Л.В. Никитина, П.П. Сельцовский, Е.Я. Кочеткова и др.//Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. 2007. №10. С. 31-36.

- Шилова, М.В. Противотуберкулезные стационары России (потребность, перспективы развития)//Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. 2009. №5. С. 9-15.