Эпидемиологические тренды нейросифилиса в Саратовской области

Автор: Колоколов О.В., Бакулев А.Л., Колоколова А.М., Шерстобитова Л.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 2 т.12, 2016 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить эпидемиологические тренды нейросифилиса в Саратовской области за период 1993-2014 гг Материал и методы. Проведен анализ форм государственного статистического наблюдения №9 и №34 по Саратовской области. Результаты. Подтвержден сделанный ранее авторами прогноз относительно снижения заболеваемости сифилисом и увеличения заболеваемости нейросифилисом в Саратовской области с преобладанием манифестных поздних форм. Заключение. В последние годы в Саратовской области нейросифилис не является редкой патологией нервной системы. Более тесное сотрудничество неврологов и дерматовенерологов позволяет своевременно решать вопросы своевременной диагностики и адекватного лечения нейросифилиса.

Нейросифилис, сифилис, эпидемиология

Короткий адрес: https://sciup.org/14918300

IDR: 14918300

Текст научной статьи Эпидемиологические тренды нейросифилиса в Саратовской области

1 Введение. Неврологические проявления сифилиса на протяжении многих столетий представляют особый интерес для медицинской науки. Внимание к этой проблеме в нашей стране в настоящее время усилилось в связи с тем, что в РФ в конце XX в. был зафиксирован эпидемический рост заболеваемости сифилисом [1, 2]. Спустя 10 лет (в 2000–2014 гг.) в результате предпринятых мер наблюдалось снижение заболеваемости сифилисом в большинстве регионов РФ, вместе с тем отмечено увеличение регистрации случаев поражения нервной системы, вызванных бледной трепонемой (БТ) [3]. В связи с этим представляется актуальным дальнейший мониторинг эпидемиологической ситуации, сложившейся в Саратовской области в отношении нейросифилиса (НС) и сифилиса в целом.

Материал и методы. Проанализированы сведения по Саратовской области, представленные в соответствии с формами государственного статистического наблюдения №9 «Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных заболеваниях и чесотке» (за период 1993–2004 гг.) и №34 «Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми преимущественно половым путем, грибковыми кожными болезнями и чесоткой» (за период 2005–2014 гг.).

В клинике кожных и венерических болезней (ККВБ) Саратовского ГМУ в период 1999–2011 гг. были обследованы 1414 больных сифилисом с целью оценки состояния нервной системы. Вначале все пациенты осмотрены дерматовенерологом, затем неврологом (лично авторами), а также терапевтом и офтальмологом, всем пациентам проведено исследование крови на сифилис (РПГА — реакция пассивной гемагглютинации, ИФА — иммуноферментный анализ (Ig M+G), РСК — реакция связывания комплемента (с кардиолипиновым и трепонемным антигенами), РМП — реакция микропреципитации). В 542 случаях обнаружены предикторы нейросифилиса (НС) и для верификации диагноза выполнено исследование цереброспинальной жидкости (ЦСЖ), включавшее общий анализ ЦСЖ и обязательное проведение нетрепонемных (РМП, РСК) и трепонемных (ИФА, РПГА) тестов с ЦСЖ.

Данные обработаны с применением пакета Med_ Stat 8.05, Microsoft Office Excel 2007 и Statistica 8. Вычисляли средние значения и их ошибку. Проводили однофакторный дисперсионный анализ, корреляционный анализ, рассчитывали t-критерий Стьюдента. Для непараметрических признаков при оценке таблиц сопряженности использовали χ2. Различия считали статистически значимыми, если ρ<0,05. Для прогнозирования использован метод наименьших квадратов в рамках регрессионного анализа, прогноз считали статистически значимым, если R2>0,8.

Результаты. Эпидемический процесс за двадцатидвухлетний период наблюдений (1993-2014) претерпел в Саратовской области существенную динамику: в начале этого периода наблюдения (19931997) заболеваемость сифилисом в регионе резко выросла и в 1997 г. превысила уровень 1993 г. более чем в 6 раз, достигнув уровня эпидемии: 212,2×10–5.

В этот период на фоне роста заболеваемости преобладали формы раннего сифилиса, заметных половых различий не было (мужчин 47,4%), лица в возрасте 20-29 лет составляли большинство (42,4%) наблюдений. Неработающими называли себя 63,7% больных; но действительно социально неадаптированных, не имеющих постоянного места жительства (ПМЖ) лиц было 1,5% пациентов. Среди инфицированных БТ было немало (7,2%) учащихся, при этом 2,5% обучались в учреждениях среднего образования.

Эпидемия сифилиса в Саратовской области, как и в целом в РФ, завершилась в начале XXI в.; в 2010 г. заболеваемость инфекцией, вызванной БТ, снизилась в 4,6 раза по сравнению с 1997 г. и составила 46,4×10–5 (в среднем в РФ 44,9×10-5), а в 2014 г. — 37,6×10–5 (в среднем в РФ 25,0×10-5). В период спада заболеваемости снизилось число случаев раннего сифилиса, различий по полу, как и ранее, не наблюдалось (мужчин 44,2%). Количество пациентов моложе 20 лет уменьшилось в 10 раз, в других возрастных группах лет пациенты распределились следующим образом: от 20 до 29 лет — 32,5%, от 30 до 39 лет — 30,6%, 40 лет и старше — 31,3%. Незначительно (до 69,7%) увеличилось количество неработающих, одновременно снизилось число пациентов, не имевших ПМЖ. Среди обучающихся число инфицированных БТ уменьшилось в 2 раза, среди учащихся школ в 3 раза.

При изучении эпидемиологической ситуации в районах Саратовской области оказалось, что мак- симальный подъем заболеваемости сифилисом (по данным 2005–2007 гг.) зафиксирован в соседствующих между собой Ровенском, Энгельсском и Марксовском районах (соответственно до 233,1×10–5, 126,5×10-5и 121,3×10-5), а также в Новоузенском (до 182,0×10-5) районе. В городе Саратове уровень заболеваемости сифилисом соответствовал средним показателям по области: 74,3×10–5.

Важная информация получена при изучении заболеваемости нейросифилисом на пике и на спаде эпидемии сифилиса. В период, когда дерматовенерологи наблюдали рост заболеваемости ранним сифилисом в основном у лиц молодого возраста, неврологи наиболее часто диагностировали ранний (мезенхимный) НС: сифилитический менингит, сифилитический церебральный васкулит, менинго-васкулярный сифилис (МВС). Значительное число больных НС были выявлены именно в дерматовенерологических, а не в неврологических стационарах на основании анализа результатов ЦСЖ (диагностирован асимптомный НС). Случаи позднего (паренхиматозного) НС регистрировали значительно реже. Нередко доктора, к которым обращались за медицинской помощью не имевшие манифестных проявлений сифилиса больные, инфицированные БТ, не назначали своевременно исследование крови на сифилис и не направляли их к дерматовенерологам. В связи с этим случались диагностические ошибки: симптомы и признаки НС трактовали как заболевания нервной системы, не связанные с инфицированием БТ.

В период спада эпидемии количество новых случаев инфицирования БТ уменьшилось, в то же время дерматовенерологи стали чаще регистрировать поздний и латентный сифилис и, что особенно важно, сталкиваться с проблемой серорезистентности. Одновременно возросло число случаев заболевания манифестным, в том числе поздним, НС, среди которых были пациенты с прогрессирующим параличом и спинной сухоткой. При тщательном сборе анамнеза оказалось, что противосифилитическая терапия, назначенная многим из этих пациентов ранее, не была своевременной и адекватной. Неблагоприятно сказалось на течении сифилиса у многих больных назначение дюрантных форм антибактериальных препаратов, среди них манифестный НС выявляли с большей частотой.

Обсуждение. За период с 2005 по 2010 г. в Саратовской области заболеваемость НС была весьма вариабельной: от 1,6 до 3,3×10–5, что на порядок выше, чем в России в целом (до 0,4×10-5) и в большинстве других регионов нашей страны [3, 4]. Заболеваемость асимптомными формами НС за указанные пять лет снижалась (от 2,5 до 0,6×10-5), в то время как частота регистрации форм манифестного НС росла (от 0,6 до 1,4×10-5).

В связи с указанными обстоятельствами в настоящее время представляется крайне важным придерживаться рекомендаций МЗ РФ по дополнительному обследованию пациентов, предусматривающих исследование ЦСЖ при выявлении предикторов НС [5]. Однако в стационарах, в том числе неврологического профиля, диагностические мероприятия, включая люмбальную пункцию, с этой целью проводят не во всех случаях. При выявлении положительных серологических реакций на сифилис больных консультирует дерматовенеролог и рекомендует выполнение диагностических и лечебных мероприятий, однако нередко реализация этих назначений происходит уже после выписки больного из стационара. Для дальнейшего обследования пациентов направляют в кожно-венерологический диспансер, что допустимо, но из-за недостаточно высокой комплаентности больных может привести к поздней диагностике и запоздалому лечению НС. По нашим данным, в Саратове число больных с верифицированным диагнозом «нейросифилис» составляет не более 0,1 % от общего числа лиц, госпитализированных в отделения неврологического профиля. Важно отметить, что только у 2% пациентов с позитивными серологическими реакциями на сифилис, выявленными в неврологических стационарах, диагноз формулируется как «нейросифилис». Между тем, по данным литературы, НС в популяциях может быть выявлен у 4-29% лиц [6–8], инфицированных БТ. В период эпидемического роста заболеваемости сифилисом больные НС могут составлять около 10% контингента неврологических отделений [9]. Очевидно, что частота выявления НС неврологами в настоящее время существенно ниже прогнозируемой. На неполную регистрацию НС указывают и другие авторы [10, 11].

Ситуацию, сложившуюся в Саратовской области в 1993–1999 гг., нельзя назвать уникальной, в этот период наша страна переживала эпидемический подъем заболеваемости сифилисом, которая в 1997 г., по данным МЗ РФ, достигла уровня 277,6×10–5. В некоторых регионах (Республика Тыва, Республика Хакасия, Республика Алтай и др.) уровень заболеваемости превысил 600×10–5 [1, 2]. Саратовскую область с показателем 212,2×10–5 можно было отнести к разряду «благополучных» (рис. 1).

Регрессионный анализ, проведенный в 2010 г., позволил нам выдвинуть гипотезу о том, что до 2020 г. (в последующие 10 лет) в Саратовской области заболеваемость сифилисом продолжит снижаться (R2>0,8). На этом фоне оказался высоко вероятным дальнейший рост выявления случаев НС с увеличением его частоты среди общего числа инфицированных БТ. Вполне возможно, что к 2020 г. заболеваемость сифилисом в Саратовской области вернется к уровню начала 1990-х гг. и составит 14–15×10–5. Высока вероятность (R2 >0,73) того, что асимптомный НС будет выявляться реже, его заболеваемость снизится до уровня 0,1–0,2×105. Одновременно с этим мы прогнозировали (R2 >0,97) увеличение регистрации пациентов с манифестным, в том числе поздним, НС с увеличением заболеваемости, по самым осторожным подсчетам, до 2,0×10–5, возможно больше. Тенденция к увеличению заболеваемости НС с симптомами будет преобладать над тенденцией к снижению выявления новых случаев асимптомного НС, что с большой вероятностью обусловит стабильно высокий уровень заболеваемости НС (не менее 2,5×10-5). При сохранении такой эпидемической ситуации к 2020 г доля больных НС может увеличиться до 15% от всех случаев инфекции, вызванной БТ.

Действительно, в настоящее время заболеваемость сифилисом продолжает неуклонно снижаться. Вместе с тем за период 2010–2014 гг. заболеваемость НС в Саратовской области продолжает расти, варьируя от 1,1 до 13,1×10–5 (в среднем 5,4×10-5), что выше (по данным 2012 г., в 4,7 раза), нежели в среднем в РФ и большинстве других регионов страны.

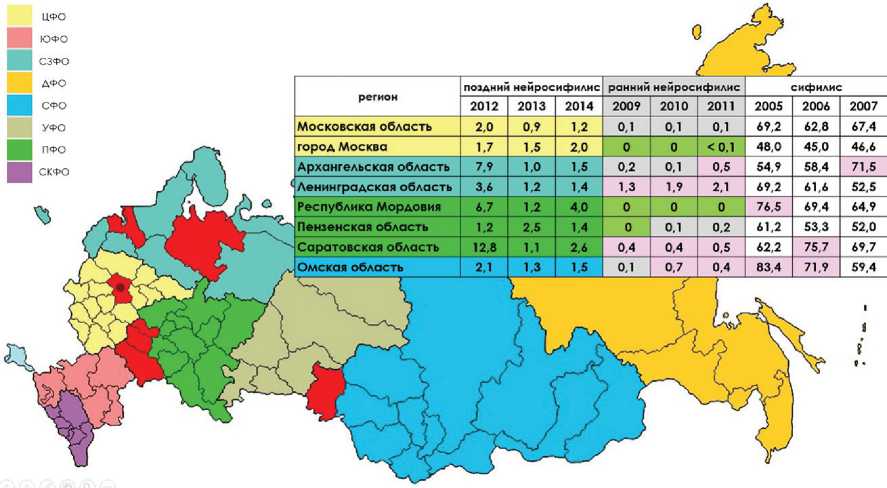

На фоне сохраняющегося стабильным уровня заболеваемости ранним НС (0,3–0,8×10-5) в период 2005–2009 гг. в Саратовской области был замечен существенный рост регистрации случаев позднего НС (от 1,4 до 3,5×10-5). В 2007 г. этот показатель, по

Рис. 1. Заболеваемость (на 100 тыс. населения в год) сифилисом в регионах РФ в 1996 г. П р и м еч а н и е : заболеваемость сифилисом в РФ в 1996 г. 265×10-5.

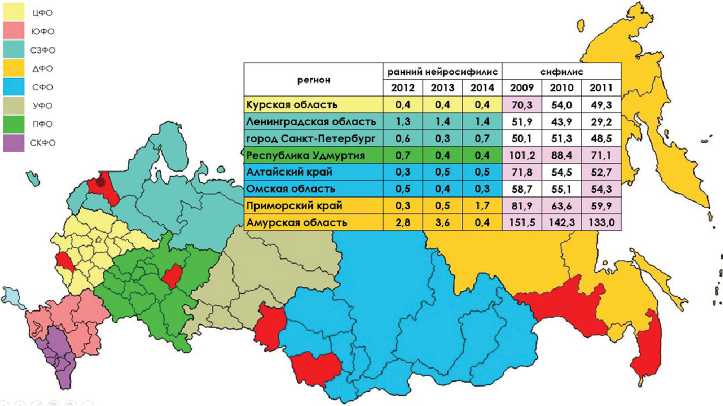

данным ЦНИИОИЗ, в Саратовской области самым высоким в РФ, превысив средний уровень заболеваемости поздним НС в стране (0,3×10-5) в 11,7 раза. В Саратовской области доля больных НС уже в 2007 г. составила 6,2% (в РФ 0,7%) от всех форм сифилиса. В 2010–2014 гг. прогнозируемые тенденции сохранились. Уровень заболеваемости ранним НС остается стабильным, но незначительно снижается (0,1–0,5×10-5), Саратовская область находится среди десяти регионов РФ, «лидирующих» по этому показателю (рис. 2).

Продолжается заметный рост позднего НС (рис. 3), ежегодная заболеваемость которым подвержена значительным колебаниям (от 1,1 до 12,8×10-5). По данным федеральной статистики, в 2011 г. заболева- емость поздним НС в Саратовской области была самой высокой в стране, превышая в 4,2 раза средний уровень в РФ (2,3×10-5). Доля больных НС в Саратовской области за этот период составила в среднем 12,8% от всех форм сифилиса (в РФ 7,9%) [4].

Известно, что заболеваемость НС зависит: 1) от общей заболеваемости сифилисом; 2) информированности дерматовенерологов о симптомах НС; 3) информированности неврологов о высокой вероятности сифилитического поражения нервной системы у лиц молодого возраста с неясным этиологическим диагнозом; 4) возможности исследования цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) у больных, инфицированных БТ [12]. Важной причиной столь высокого уровня заболеваемости НС, зарегистрированного

Рис. 2. Заболеваемость (на 100 тыс. населения в год) ранним нейросифилисом в регионах РФ в 2014 г. П р и м еч а н и е : заболеваемость ранним нейросифилисом в РФ в 2014 г. 0,2×10-5.

Рис. 3. Заболеваемость (на 100 тыс. населения в год) поздним нейросифилисом в регионах РФ в 2014 г. П р и м еч а н и е : заболеваемость поздним нейросифилисом в РФ в 2014 г. 0,8×10-5.

в Саратовской области, можно считать не столько высокую заболеваемость сифилисом, сколько его своевременную диагностику. В определенной мере последнее обусловлено разработкой и внедрением в практику врачей методического подхода, отличающегося от используемого ранее. Основной целью нового методического подхода явилось, с одной стороны, целенаправленное, а с другой — более широкое исследование трепонемных и нетрепонемных реакций с ЦСЖ, чего удалось добиться благодаря применению разработанных автоматизированных информационных систем (патент на изобретение RU №2473895, свидетельства ФИПС №2011618964 и №2011618965). В условиях одного из стационаров венерологического профиля (ККВБ) неврологом были осмотрены 42,5% больных, госпитализированных по поводу сифилиса, люмбальная пункция проведена у 38,3% из них. По результатам исследования ЦСЖ в 62,7% верифицирован диагноз «нейросифилис». За период с 1999 по 2010 г. (12 лет) число больных, госпитализированных по поводу сифилиса, уменьшилось в 2 раза (вследствие спада заболеваемости), но одновременно с этим в 3 раза увеличилось количество пациентов, страдающих НС. По данным за 2010 г., число больных НС составило 32,6% от всех инфицированных БТ, госпитализированных в ККВБ.

Заключение. На основании математической оценки эпидемической ситуации, сложившейся в Саратовской области, в 2010 г. мы прогнозировали: 1) снижение заболеваемости сифилисом в регионе; 2) увеличение частоты выявления НС; 3) дальнейший патоморфоз нейросифилиса: переход от доминирования асимптомного НС к преобладанию клинически манифестных поздних форм. В процессе многолетнего мониторирования мы подтвердили справедливость этих расчетов. В Саратовской области, как и во всей России, неврологи столкнулись теперь с ростом числа больных НС, что является результатом отдаленных последствий эпидемии сифилиса, охватившей страну в конце XX столетия. В настоящее время, в отличие от предыдущих десятилетий, в Саратовской области НС перестал быть редким заболева- нием. Низкая заболеваемость НС в других регионах страны нуждается в дополнительном анализе.

Полагаем, что совместные усилия неврологов и дерматовенерологов в условиях роста случав заболевания поздними формами НС с симптомами позволят осуществлять оказание адекватной и своевременной медицинской помощи больным сифилисом как в стационарах, так и в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

Список литературы Эпидемиологические тренды нейросифилиса в Саратовской области

- Лосева O.K., Катунин ГЛ. Скрытый сифилис и серорези-стентность. Вестник дерматологии и венерологии 2004; 5: 42-43

- Прохоренков В.И., Гринштейн А.Б., Родиков М.В. Современные аспекты нейросифилиса. Красноярск, 1999; 120 с.

- Родиков M.B., Шпрах B.B. Нейросифилис. Журнал неврологии и психиатрии 2009; 2: 78-81

- Ресурсы и деятельность медицинских организаций дерматовенерологического профиля. Заболеваемость инфекциями, передаваемыми половым путем, заразными кожными болезнями и болезнями кожи. ФГБУ «ЦНИИОИЗ» МЗ РФ. URL: http://www.mednet.ru/ru/statistika/dermatovenero-logicheskaya-sluzhba.html (дата обращения: 01.06.2016)

- О мерах по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем: приказ МЗ РФ от 30.07.2001 г. №291. URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=306957 (дата обращения: 02.06.2016)

- Mapгулис M. С. Ранний нейросифилис: патологическая анатомия, патогенез и клиника. М.: Медгиз, 1949; 214 с.

- Golden MR, Marra CM, Holmes KK. Update on syphilis: resurgence of an old problem. JAMA 2003; 290 (11): 1510-1514

- Marra CM. Neurosyphilis. Curr Neurol Neurosci Rep 2004; 4 (6): 435-440

- Российский статистический ежегодник/Федеральная служба государственной статистики РФ. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta-tistics/publications/catalog/doc_1135087342078 (дата обращения: 04.06.2016)

- Залевская О.В. Совершенствование диагностики нейросифилиса в неврологических стационарах (на примере лечебно-профилактических учреждений Московской области): автореф. дис.... канд. мед. наук. Москва, 2010; 24 с.

- Шувалова Т M. и др. Клинико-эпидемиологические особенности больных сифилисом, выявляемых при скрининге в соматических стационарах разных профилей. Клиническая дерматология и венерология 2010; 1: 53-54

- Marra CM, et al. Cerebrospinal fluid abnormalities in patients with syphilis: association with clinical and laboratory features. J Infect Dis 2004; 189 (3): 369-376.