Эпидемиологический анализ заболеваемости женским бесплодием в Тамбовской области

Автор: Прокопов А.Ю.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Общественное здоровье и здравоохранение

Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценка уровня и структуры заболеваемости женским бесплодием в субъекте Российской Федерации. Материал и методы. Изучали уровень и структуру заболеваемости бесплодием по данным обращаемости в период с 2008 по 2017 г. среди женщин 15-44 лет в Тамбовской области. Исследование проводилось в момент обращения за медицинской помощью в 2017 г. (п=812). Результаты. Уровень заболеваемости женским бесплодием за исследуемый период увеличился в 6 раз до показателя 3,5 случая на 1000 женщин фертильного возраста. Бесплодие вторичного генеза превалирует над первичным (53,1 и 46,9% соответственно). В 2008 г бесплодие эндокринного генеза занимало 3-е ранговое место в структуре причин (19,5%), на 2-м месте - абсолютное трубное бесплодие (31,1%), на 1-м месте - бесплодие по причине эндометриоза, миомы матки, воспалительных процессов (49,4%). В 2017 г. бесплодие эндокринного генеза переместилось на 1-е место с показателем 43,3%, бесплодие абсолютного трубного генеза осталось на 2-м месте, но показатель возрос до 40,4%. Бесплодие по причине эндометриоза, миомы матки, воспалительных процессов с 1-го рангового места переместилось на 3-е с показателем 16,1 %. Средний возраст женщин, обратившихся в 2017 г., составил 29,9±0,17 года. Средняя длительность бесплодия составила 5,2±0,1 года. Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о ежегодном увеличении количества женщин с бесплодием, что обусловливает необходимость совершенствования организации оказания медицинской помощи данной категории лиц.

Длительность бесплодия, женское бесплодие, первичное бесплодие, фертильный возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/149135432

IDR: 149135432 | УДК: 614.2

Текст научной статьи Эпидемиологический анализ заболеваемости женским бесплодием в Тамбовской области

1Введение. Демографическая ситуация в большинстве стран мира характеризуется низким уровнем рождаемости и высоким уровнем смертности. Российская Федерация не является исключением из этого правила.

Из-за уменьшения численности населения, которое началось в девяностые годы прошлого века и продолжается до настоящего времени, Россия столкнулась с рядом экономических и социальных проблем. Главные из них: сокращение трудоспособного населения и необходимость реформирования существующей пенсионной системы [1]. Увеличение уровня рождаемости является одной из основных мер, направленных на улучшение демографической ситуации в стране.

Процесс модернизации службы родовспоможения, разработка механизмов, обеспечивающих повышение доступности и качества акушерско-гинекологической службы населению, привели к снижению

уровня материнской и младенческой смертности, сокращению количества абортов, что, в свою очередь, способствует росту уровня рождаемости. Значительным резервом повышения рождаемости является восстановление репродуктивного здоровья. Организация же оказания медицинской помощи женщинам с бесплодием требует совершенствования. Высокая частота бесплодия связана с плохой доступностью и низкой эффективностью специализированной медицинской помощи.

Диагностика бесплодия и его лечение являются трудоемким и долгим процессом. Нередко пациентам с бесплодием доставляется много неудобств, обусловленных необходимостью неоднократного посещения различных специалистов, выполнения клинико-диагностических и инструментальных обследований, низкой доступностью лечебно-профилактической помощи, весомыми финансовыми затратами, психологическими и другими проблемами. При этом основная нагрузка ложится на медицинские организации, оказывающие первичную специализированную медико-санитарную помощь.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют об имеющихся недостатках в оказании первичной медико-санитарной помощи при бесплодии. Так, изучая процесс оказания медицинской помощи при бесплодии, одни авторы указывают на недостаточно эффективную работу специалистов первичного звена. Наиболее остро стоят вопросы затягивания процесса обследования и лечения, порядок обследования не в полной мере соответствует утвержденному перечню, некоторые пациентки необоснованно задерживались при хирургическом лечении [2–4]. Другие исследователи, анализируя организацию медицинской помощи, выделяют важную роль врача-гинеколога женской консультации в лечении женщин с бесплодием, поскольку именно от него в большей степени зависит успех лечения [5].

Таким образом, восстановление репродуктивного здоровья женщин является перспективным направлением в повышении рождаемости и восстановлении демографической ситуации в стране.

Цель: оценка уровня и структуры заболеваемости женским бесплодием в субъекте Российской Федерации.

Материал и методы. Изучались уровень и структура заболеваемости бесплодием среди женщин фертильного возраста (15–44 лет), впервые обратившихся в медицинские организации Тамбовской области за медицинской помощью в период с 2008 по 2017 г. Изучение показателей заболеваемости женского бесплодия первичного и вторичного генеза проводилось за десятилетний период (2008–2017 гг.) среди женщин, у которых причина бесплодия установлена в процессе обследования и лечения.

Расчеты выполнялись на 1000 женщин фертильного возраста с определением 95%-ного доверительного интервала (ДИ) для показателя заболеваемости.

Расчет доверительного интервала проводился по формуле:

ДИ= Р±tm , где Р — показатель уровня заболеваемости в соответствующем году; t= 1,96 — критерий значимости, при уровне статистической значимости р =0,05; m — стандартная ошибка среднего, которая рассчитывается по формуле:

m=V (qP/N), где m — стандартная ошибка среднего; Р — показатель уровня заболеваемости в соответствующем году; q=1000 — Р; N — количество женщин фертильного возраста по региону в соответствующем году.

Количественные показатели представлены в виде М±m, где М — значение показателя заболеваемости, m — стандартная ошибка среднего. Изучение воз- раста женщин и длительности бесплодия проводилось в момент обращения за медицинской помощью в течение 2017 г. (n=812).

Источником информации послужили: отчеты о работе акушерско-гинекологической службы медицинской организации Тамбовской области в соответствующем году (290 отчетов за 10 лет из 29 медицинских организаций региона); информация, полученная из «Медицинской информационной системы» Тамбовской области (812 карт выкопировки из первичной документации женщин с бесплодием, обратившихся за медицинской помощью в 2017 г.). Полученные данные обработаны в программе Microsoft Excel 2016 и IBM SPSS Statistics 23.0.

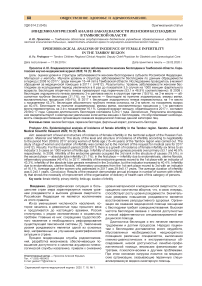

Результаты. Результаты проведенного анализа демонстрируют рост в Тамбовской области уровня первичной заболеваемости женским бесплодием за исследуемый период. Так, в 2008 г. его уровень составил 0,59 случая (95% Ди=0,58-0,60) на 1000 женщин фертильного возраста, в динамике за 10 лет произошло увеличение показателя заболеваемости женским бесплодием в 6 раз до 3,52 случая (95% ДИ=3,51–3,53) на 1000 женщин фертильного возраста (рис. 1).

Резкий рост с 2010 г. количества женщин, обратившихся в медицинские организации, связан с расширением доступности вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).

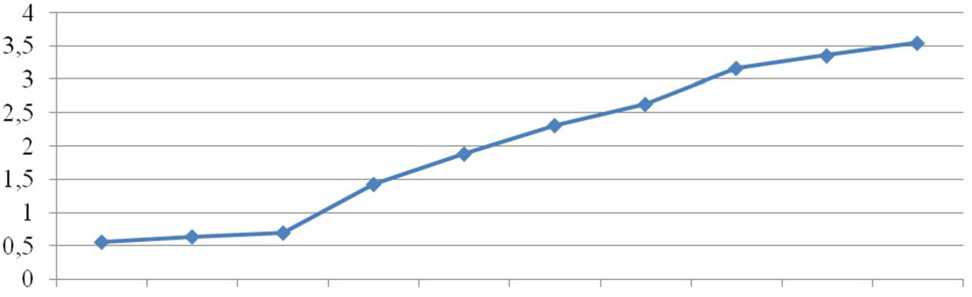

За 2008–2017 гг. из 4810 женщин Тамбовской области, обратившихся с проблемами бесплодия, первичное бесплодие установлено в 46,9% случаев, вторичное бесплодие — в 53,1 % случаев.

За 10-летний период, в течение которого проводился анализ, зарегистрирован рост уровня заболеваемости бесплодием как первичного генеза, так и вторичного. Так, в 2008 г. уровень заболеваемости женского бесплодия первичного генеза составлял 0,24 случая (95% ДИ=0,238-0,242) на 1000 женщин фертильного возраста. За 10 лет показатель заболеваемости увеличился до 1,58 случая (95% ДИ=1,57–1,59) на 1000 женщин фертильного возраста, при этом уровень бесплодия первичного генеза оказался выше уровня бесплодия вторичного генеза за исследуемый период в 2011 г., составив 0,76 случая (95% ДИ=0,75-0,77); в 2012 г. 0,92 случая (95% ДИ=0,919–0,921) и в 2015 г. 1,71 случая (1,70–1,72) на 1000 женщин фертильного возраста.

Уровень первичной заболеваемости женского бесплодия вторичного генеза в 2008 г. составлял 0,34 случая (95% ДИ=0,33-0,342) на 1000 женщин фертильного возраста. В 2017 г. данный показатель возрос до 1,93 случая (95% ДИ=1,927-1,933) на 1000 женщин фертильного возраста, при этом уровень

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201

Рис. 1. Уровень первичной заболеваемости женским бесплодием в Тамбовской области (на 1000 женщин фертильного возраста)

Рис. 2. Динамика уровня заболеваемости женским бесплодием первичного и вторичного генеза (на 1000 женщин фертильного возраста)

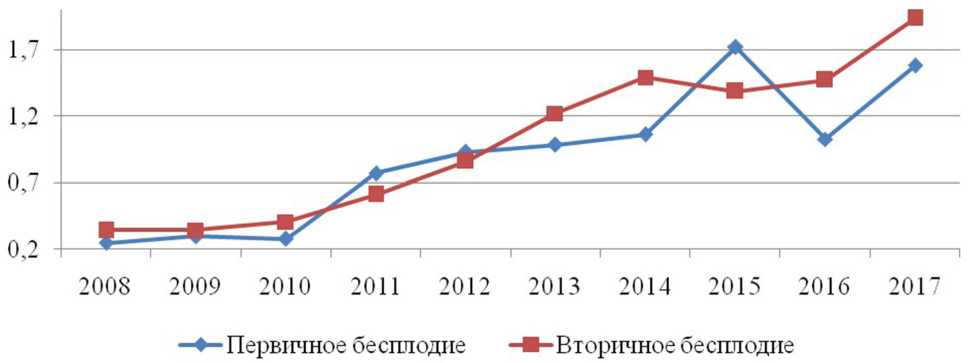

Рис. 3. Женское бесплодие в Тамбовской области (структура причин), %

бесплодия вторичного генеза в 2017 г. на 22,5% выше по сравнению с уровнем бесплодия первичного генеза (рис. 2).

В структуре заболеваемости женским бесплодием в 2008 г. ведущее место принадлежит бесплодию по причине эндометриоза, миомы матки, воспалительных процессов, составляя половину всех зарегистрированных случаев бесплодия (49,4%). Чуть менее трети случаев составляет абсолютное трубное бесплодие (31,1%). Наименьшее количество случаев относится к бесплодию эндокринного генеза (19,5%).

Структура заболеваемости женским бесплодием в 2017 г. имеет кардинальные различия. Так, количество случаев бесплодия по причине эндометриоза, миомы матки, воспалительных процессов уменьшилось до 16,1% случаев, переместившись с первого на третье ранговое место; количество случаев бесплодия эндокринного генеза из третьего рангового места переместилось на первое (43,5% случаев); абсолютное трубное бесплодие, как и в 2008 г., осталось в 2017 г. на втором ранговом месте по количеству случаев (40,4%), что наглядно представлено на рис. 3.

В настоящее время, характеризующееся нестабильной экономической ситуацией и высокой вероятностью потерять работу, семьи начали более ответственно подходить к рождению детей, что привело к планированию беременности на более поздний возраст. В результате этого средний возраст матери при рождении первого ребенка повышается.

Аналогичная ситуация сложилась и при бесплодии: увеличился возраст женщин, обратившихся за медицинской помощью в медицинские органи- зации Тамбовской области с проблемой, связанной с невозможностью забеременеть.

Результаты проведенного анализа показали, что средний возраст женщин Тамбовской области, впервые обратившихся с проблемой зачатия в 2017 г. (n=812), составил 29,9±0,2 года (95% ДИ=29,6-30,6), при этом минимальный возраст составил 18 лет, максимальный 43 года.

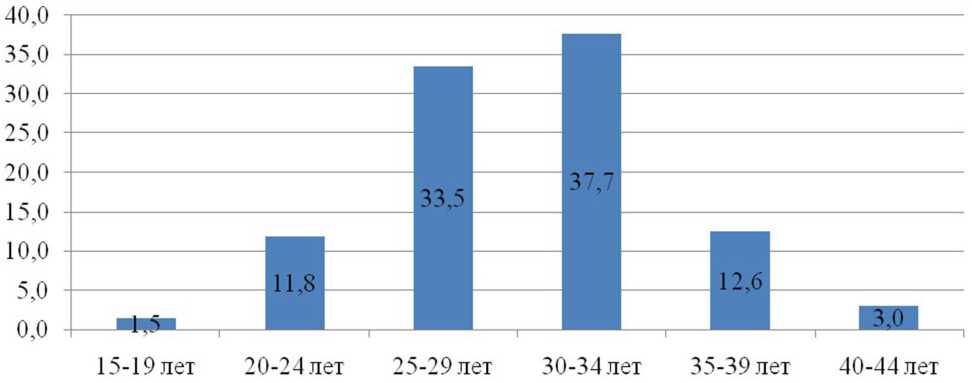

Представленные на рис. 4 данные свидетельствуют о том, что в 2017 г. наибольшее количество женщин с бесплодием обратилось в медицинские организации региона в возрастной категории 30–34 года (n=306), среднее значение возраста женщин в данной возрастной категории составило 31,9±0,1 года (95% ДИ 31,7-32,0).

На втором месте по количеству женщин, обратившихся с бесплодием в медицинские организации региона в 2017 г., находится возрастная категория 25–29 лет (n=272). Среднее значение возраста женщин, составляющих эту возрастную группу, составило 27,3±0,1 года (95% ДИ=27,2-27,5). Возрастная категория 35–39 лет по количеству женщин с бесплодием находится на третьем ранговом месте (n=102). Среднее значение возраста женщин, составляющих данную возрастную категорию, составляет 36,6±0,1 года (95% ДИ=36,3-36,8). На четвертом ранговом месте по количеству женщин с бесплодием — возрастная категория 20–24 года (n=96), при этом среднее значение возраста женщин составляет 22,8±0,1 года (95% ДИ=22,5-23,1). Женщины в возрастной категории 40–44 года по количеству занимают пятое ранговое место (n=24). Их среднее значение возраста составило 40,9±0,9 года (95% ДИ=40,5–41,3). Последнее ранговое место по коли-

Рис. 4. Распределение женщин с бесплодием по возрастным группам (n=812; 2017 г.), %

Рис. 5. Средняя длительность женского бесплодия в Тамбовской области (n=812; 2017 г.), абс.

честву занимают женщины в возрастной категории 15–19 лет (n=12), со средним значением возраста 18,8±0,1 года (95% ДИ=18,6-19,1).

На следующем этапе проводилось изучение длительности бесплодия среди исследуемой категории лиц.

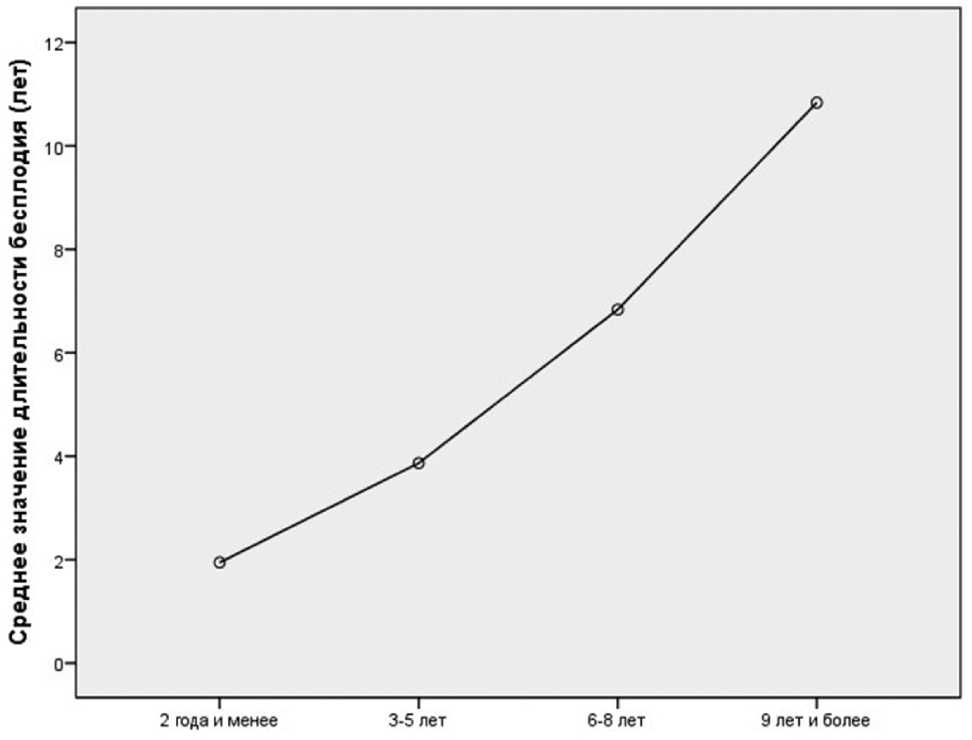

Средняя длительность бесплодия среди 812 женщин, обратившихся в 2017 г. в медицинские организации региона с проблемами с зачатием, составила 5,2±0,1 года (95% ДИ=5,0-5,4). С длительностью бесплодия 2 года и менее зарегистрировано 112 женщин. Средняя длительность бесплодия среди них составила 1,95±0,02 года (95% ДИ=1,9-2,0). Длительность бесплодия от 3 до 5 лет составили 385 женщин со средней длительностью 3,9±0,04 года (95% ДИ=3,8-4,0). Бесплодие с длительностью 6–8 лет включало 218 женщин со средней длительностью бесплодия 6,8±0,06 года (95% ДИ=6,7-6,9). Более восьми лет страдали бесплодием 97 обратившихся в 2017 г. женщин. Средняя длительность бесплодия среди них составила 10,8±0,3 года (95% ДИ=10,3–11,4).

На рис. 5 представлены показатели средних значений длительности бесплодия среди 812 женщин, обратившихся в медицинские организации Тамбовской области с проблемами с зачатием в 2017 г.

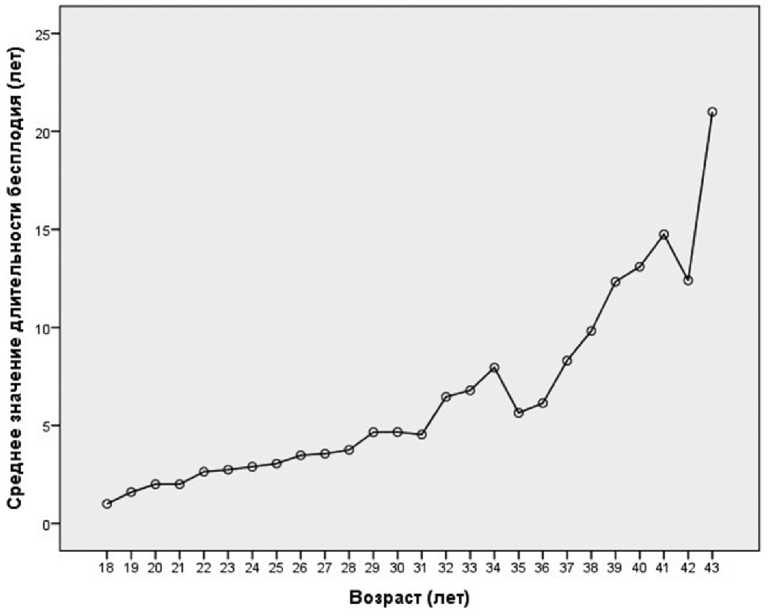

В возрастной категории 15–19 лет значение показателя средней длительности женского бесплодия составило 1,5±0,2 года (95% ДИ=1,2-1,8). В возрастной категории 20–24 года среднее значение изучаемого показателя составило 2,6±0,1 года (95% Ди=2,4-2,8). Возрастная категория женщин 25–29 лет характеризуется средней длительностью бесплодия 3,8±0,1 года (95% ДИ=3,7-3,9). Показатель значения средней длительности бесплодия 5,9±0,1 года (95% ДИ=5,7-6,2) характерен для возрастной категории женщин 30–34 лет. Возрастной категории женщин 35–39 лет соответствует среднее значение длительности бесплодия 7,7±0,3 года (95% ДИ=7,1–8,2). Среди женщин в возрастной категории

Рис. 6. Средняя длительность женского бесплодия в зависимости от возраста (n=812; 2017 г.), абс.

40–44 года среднее значение длительности бесплодия составило 13,8±0,8 года (95% ДИ=12,2-15,5).

В возрасте женщин старше 30 лет происходит резкий рост значения показателя длительности бесплодия (рис. 6).

Обсуждение. Учитывая негативные тенденции демографических процессов за последние несколько десятков лет в России, на первый план следует поставить проблемы сохранения репродуктивного потенциала населения [6].

В связи с этим Президентом РФ в 2007 г. утверждена Концепция демографической политики России на период до 2025 г., одной из задач которой, помимо сокращения уровня репродуктивных потерь, является укрепление репродуктивного здоровья населения и изыскание резервов повышения рождаемости, которое обеспечивается доступностью и повышением качества медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе при помощи вспомогательных репродуктивных технологий [7].

В настоящее время проблема бесплодия далека от своего решения, что обусловлено совокупностью причин, в числе которых следующие: низкий уровень финансирования, низкая приверженность самих пациентов, что косвенно объясняется низкой доступностью и качеством медицинской помощи, особенно на уровне первичной специализированной медико-санитарной помощи, отсутствием достаточного количества специалистов необходимого профиля. В частности, результаты настоящего исследования показали, что большинство женщин обратились в медицинские организации региона с проблемами с зачатием в возрасте старше 30 лет, что снижает вероятность успешного лечения бесплодия, в том числе с использованием методов вспомогательных репродуктивных технологий. Анализ показателя длительности бесплодия среди женщин, среднее значение которого составило 5,2±0,1 года, также свидетельствует о том, что у большинства нет заинтересованности в лечении бесплодия.

Динамика же показателя уровня заболеваемости женским бесплодием (по данным обращаемости) в Тамбовской области характеризуется интенсивным устойчивым ростом, который за 10-летний период увеличился в 6 раз. Позитивная динамика сохранится в связи с повышением в настоящее время доступности вспомогательных репродуктивных технологий. Так, согласно данным Научного центра акушерства и гинекологии Минздрава РФ, в России по состоянию на 2015 г. бесплодны 7–8 млн женщин и 3–4 млн мужчин. В структуре бесплодия до 45% приходится на долю женщин и 40% на долю мужчин [8]. По информации, содержащейся в зарубежных исследованиях, в 2010 г. 48,5 млн пар во всем мире были бесплодными, при этом с 1990 по 2010 г. уровень первичного и вторичного бесплодия практически не изменился в большинстве стран [9].

Разработка в этих условиях научно обоснованных мероприятий по совершенствованию медицинской помощи женщинам с бесплодием позволит стабилизировать демографическую ситуацию по рождаемости как в отдельном регионе, так и в стране в целом.

Заключение. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о ежегодном увеличении количества женщин с бесплодием, что обусловливает необходимость совершенствования организации оказания медицинской помощи данной категории лиц.

Список литературы Эпидемиологический анализ заболеваемости женским бесплодием в Тамбовской области

- Смиренникова E.B., Уханова А.В., Воронина Л.В. Обзор современных методических подходов к оценке демографического потенциала. Фундаментальные исследования 2018; 11 (2): 307-13.

- Колесникова Л.И., Сутурина Л.В., Лабыгина А.В. и др. Нарушения репродуктивного здоровья и репродуктивного потенциала в современных условиях Восточной Сибири. Acta Biomedica Scientifica 2007; 54(2): 41-3.

- Лысенко О.В., Смирнова И.В. Медико-социальная характеристика женщин, направленных на ЭКО, и анализ неудачных попыток. Вестник Витебского государственного медицинского университета 2010; (2): 97-101.

- Рождественская Т.А., Лысенко О.В. Бесплодие в браке: оказание лечебно-диагностической помощи на амбулаторном этапе. Охрана материнства и детства 2016; 28 (2): 5-8.

- Назаренко Т.А. Бесплодный брак: Что может и должен сделать врач женской консультации? (клиническая лекция). Российский вестник акушера-гинеколога. 2015; 15(3): 81-5.

- Горбатенко H.B., Беженарь В.Ф., Фишман М.Б. Влияние ожирения на развитие нарушения репродуктивной функции у женщин. Ожирение и метаболизм 2017; 14 (1): 3-8

- Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года: Указ Президента РФ от 09.10.2007 №1351. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_71673/(дата доступа: 14.02.2016.

- Аполихин О.И., Москалева Н.Г., Комарова В.А. Современная демографическая ситуация и проблемы улучшения репродуктивного здоровья населения России. Экспериментальная и клиническая урология 2015; 4: 4-14.

- Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, et al. National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. PLoS Med 2012; 9 (12): e1001356. , pmed. 1001356 DOI: 10.1371/journal