Эпидемиологическое исследование миастении гравис в Самарской области

Автор: Романова Татьяна Валентиновна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Неврология

Статья в выпуске: 1 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: анализ эпидемиологических и демографических характеристик пациентов с миастенией гравис в Самарской области. Материал и методы. Проанализированы данные электронного регистра областного миасте-нического центра, содержащего сведения о 340 пациентах. Распространенность миастении в области составила 9,7; средняя ежегодная заболеваемость за последние 10 лет — 0,73 на 100000 населения. Результаты. Полученные значения сопоставимы с общемировыми характеристиками болезни, но превышают показатели ряда отечественных исследований. Заключение. Подтверждено, что в регионах, где работают специализированные миастенические центры, эпидемиологические показатели всегда выше.

Заболеваемость, миастения, распространенность, эпидемиология

Короткий адрес: https://sciup.org/14917477

IDR: 14917477

Текст научной статьи Эпидемиологическое исследование миастении гравис в Самарской области

Введение. Миастения гравис (МГ) является аутоиммунным заболеванием, при котором происходит выработка антител к ацетилхолиновым рецепторам нервно-мышечных синапсов. В процессе развития болезни нарушается нервно-мышечная передача, что и обусловливает клинические проявления в виде мышечной слабости и патологической утомляемости. Заболевание поражает лиц разных возрастных групп, часто страдают люди молодого возраста; болезнь имеет прогрессирующий характер течения, часто приводит к нарушению трудоспособности, снижению общего качества жизни больных, что объясняет высокую медицинскую и социальную значимость проблемы.

Несмотря на более чем трехсотлетнюю историю изучения МГ, эпидемиологические аспекты данного заболевания остаются до сих пор недостаточно исследованными. Показатели распространенности миастении варьируют от 4,8 до 17,5 на 100 000 населения [1–3]. Данные о частоте встречаемости миастении в различных регионах весьма разноречивы [1–4]. Сведения об эпидемиологических исследованиях МГ в крупных регионах России немногочисленны [1, 5, 6]. Между тем эпидемиологические исследования являются необходимым этапом работы по повышению эффективности диагностики и лечения любого заболевания.

Целью данного исследования являлся анализ эпидемиологических и демографических характеристик пациентов с миастенией гравис в Самарской области.

Методы. Самарская область — пятый по площади регион Поволжья — занимает территорию в 53,6 тыс. км2, что составляет 0,31 % территории России. По данным Федеральной службы государственной статистики по Самарской области, в январе 2010 г. население области составляло 3 170 141 человек. По этому показателю регион занимает 2-е место в Поволжье и 12-е в России. В состав области входит 10 городских округов и 27 муниципальных районов. В общей численности мужчины представлены 46% населения, женщины — 54%. Средний возраст населения Самарской области 38,6 года.

В 1999 г. на базе Самарской областной клинической больницы им. М. И. Калинина и кафедры неврологии и нейрохирургии Самарского государственного медицинского университета создан областной центр

Адрес: 443071, г. Самара, Волжский проспект, 39 А, кв. 10.

Тел.: 8 (846) 242-02-65, 89023383238.

диагностики и лечения миастении. Наряду с лечебно-диагностическими задачами в центре решаются и организационно-методические вопросы. За время работы центра через системы последипломной подготовки неврологов и медико-социальной экспертизы в Самарской области был внедрен алгоритм диагностики и наблюдения за больными с миастенией, позволивший всех пациентов, как вновь выявляемых, так и ранее наблюдаемых неврологами, поставить на учет в областном миастеническом центре. К 2009 г. был создан регистр больных миастенией Самарской области. На январь 2010 г. регистр содержал информацию о 340 пациентах, на активном учете состояло 309 больных. Анализ производился на основании базы данных регистра.

Диагноз МГ ставился на основании данных анамнеза, клинического осмотра, прозериновой пробы, результатов электромиографического обследования (декремент-тест), КТ/МРТ средостения (состояние вилочковой железы), исследования уровня антител к ацетилхолиновым рецепторам нервно-мышечного синапса.

Статистическая обработка результатов исследования проводилась в операционной системе Windows XP с использованием программы MS Excel, пакета прикладных программ «Statistica». Вычислялись средние значения исследуемых показателей, стандартные отклонения от среднего. Оценка достоверности различий проводилась по критерию Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при уровне ошибки p<0,05.

Результаты. С учетом численности населения области и пациентов, состоящих на учете в областном миастеническом центре, на январь 2010 г. распространенность миастении в Самарской области составила 9,7 случая на 100 тысяч населения. Среди больных преобладали женщины (71%). Заболеваемость миастенией в разных возрастных группах представлена в табл. 1.

Средний возраст манифестации миастении составил 40,64±1,96 года, для женщин 38,18±1,91, для мужчин 46,63±1,95. Различия среднего возраста начала болезни для мужчин и женщин оказались статистически достоверны (р<0,05). У женщин в 40,7% случаев заболевание начиналось в возрасте от 20 до 40 лет. В этом же возрастном диапазоне заболело только 20% мужчин. У мужчин колебания заболеваемости в возрасте от 10 до 50 лет были незначительными. После 60 лет заболело 33% мужчин и 17,7% женщин.

Заболеваемость миастенией за 10 лет (2000– 2009 гг.) представлена в табл. 2. Средняя ежегодная заболеваемость населения области за последние 10 лет составила 0,73 на 100 000, среди женщин 0,96, среди мужчин 0,48, различие в заболеваемости по полу достоверно (р<0,05).

Заболеваемость была достоверно выше среди женщин, чем среди мужчин, во все анализируемые годы, за исключением 2001, 2003 и 2005 гг.

Распространенность МГ в Самарской области в разных возрастных группах на 1 января 2010 г. представлена в табл. 3. Распространенность МГ была статистически значимо выше среди женщин в возрастных группах 10–19, 20–29, 30–39 лет (р<0,05). В возрастном диапазоне от 40 до 59 лет также преобладали женщины, но различия не достигали статистической значимости. В возрасте 60 лет и старше среди больных миастенией начинали преобладать мужчины, хоты различия не были статистически значимыми.

Соотношение больных женского и мужского пола в возрасте до 60 лет составляло 3,2:1. Среди пациентов старше 60 лет преобладание больных миастенией женского пола существенно уменьшается (1,8:1).

К моменту анализа средний возраст больных миастенией обоих полов в Самарской области составил 48,39±1,71 года (от 8 до 85 лет), мужчин 52,37±1,67 (от 16 до 78 лет), женщин 46,78±1,70 (от 8 до 85 лет). Различия среднего возраста больных мужчин и женщин не были статистически значимыми. Длительность заболевания достигала 43 лет, средняя длительность болезни для больных обоих полов к моменту анализа составила 10,23±0,77 года. Длительность болезни для мужчин составила 9,32±0,65, для женщин 10,53±0,10.

Самарская область является урбанизированным регионом, 81 % населения области проживает в городах. Среди больных миастенией жители городов составляют 83,6%. С учетом удельного веса городского и сельского населения в области распространенность заболевания среди городского и сельского населения достоверно не различается. Обсуждавшаяся ранее в литературе большая встречаемость миастении среди городского населения [1, 4], по нашему мнению, связана с имевшимися различиями в диагностическом уровне неврологической помощи, оказываемой городскому и сельскому населению, что в последние годы нивелируется.

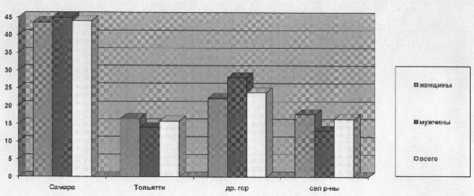

Соотношение городского и сельского населения среди больных миастенией представлено в диаграмме. Отдельно рассматриваются самые крупные города области: Самара и Тольятти. В этих городах проживает 59,8% всех больных. Показатели распространенности МГ в отдельных городах области варьировали от 15,7 на 100 тысяч населения в Новокуйбышевске (население 112,74 тыс.) до 5,9 в Кинели (население 50,88 тыс.). Высокие цифры распространенности МГ были также отмечены в городах Сызрани — 14,6 (население 184,66 тыс.) и Самаре — 14,1 (население 1 154,73 тыс.). Показатели ниже среднеобластных были зафиксированы в Похвистневе — 6,9 (население 29,09 тыс.) и Октябрьске — 7,2 (население 27,75 тыс.).

Рассматривая распространенность миастении по территории области, можно отметить, что заболевание выявлено в 22 из 27 административных районов. Районы, в которых не выявлено больных МГ, находятся на юге, юго-западе и юго-востоке области. Население данных районов колеблется от 12 до 25 тысяч. В остальных районах области выявлены колебания распространенности от 2,1 до 34,7 случая на 100 000 населения. В 6 районах показатель распространенности был существенно ниже среднеобластных показателей (от 2,1 до 5,8). В 13 административных районах области болезнь встречалась с частотой, сопоставимой с таковой в области в целом (от 6,6 до 14,8 случая на 100 тысяч). В трех районах выявлена высокая распространенность миастении: Камышлинский район — 34,7 случая, Пестравский район — 23,5, Челно-Вер-шинский район — 17,2. Связи между показателями распространенности болезни и геоэкологической обстановкой в этих районах выявлено не было. В городах с развитой промышленностью, в том числе химической и нефтяной, показатели распространенности не превышали среднеобластные. Так, в Чапаевске — самом экологически неблагополучном городе области — показатели распространенности составили 8,2. Высокие показатели в Камышлинском районе можно объяснить этническими особенностями проживающего населения. Разные национальности распространены в области неравномерно. Так, в Камышлинском и Челно-Вершинском районах проживают большая часть татарского населения области, 81 % населения в Камышлинском районе составляют татары. Из всех больных миастенией татарской национальности, состоящих на учете в областном миастеническом центре, 40% проживают в Камышлинском районе. Распространенность миастении по районам области представлена на рисунке.

Распределение городского и сельского населения среди больных миастенией

Распространенность миастении гравис в административных районах области: белым цветом обозначены районы, с распространенностью болезни от 0 до 6,0 на 100 тыс. населения; светло-серым — от 6,1 до 15,0; темно-серым — 15,0 случая

Этническая принадлежность больных миастенией в нашем исследовании достаточно полно отражает этнический состав населения области, что может свидетельствовать о том, что заболевание одинаково часто встречается у представителей разных народов. Этнический состав жителей области указывается по данным Всероссийской переписи населения 2002 г. Значимые отличия выявлены только среди представителей еврейской и татарской национальности. Данные, касающиеся распространенности болезни среди лиц еврейской национальности, могут быть объяснены тем, что во время переписи населения 2002 г. 22,5 тысячи человек области отказались указать свою национальность в анкете, а при заполнении регистрационной карты регистра больные были более откровенны. Другое отличие касалось относительно большого числа больных среди представителей татарской национальности. В большинстве исследований различий по распространенности миастении в отдельных этнических группах отмечено не было. В американских исследованиях показана более высокая распространенность заболевания

Таблица 1

Заболеваемость миастенией в Самарской области в разных возрастных группах

|

Возраст, годы |

Женщины, абс (%) |

Мужчины, абс (%) |

Всего, абс (%) |

|

0–9 |

6 (2,4) |

1 (1) |

7 (2) |

|

10–19 |

41 (16,5) |

13(13) |

54 (15,5) |

|

20–29 |

66 (26,6) |

7 (7) |

73 (21,0) |

|

30–39 |

35 (14,1) |

14 (14) |

49 (14,1) |

|

40–49 |

29 (11,7) |

14 (14) |

43 (12,3) |

|

50–59 |

27 (11,0) |

18 (18) |

45 (12,9) |

|

60–69 |

30 (12,1) |

19 (19) |

49 (14,1) |

|

70–79 |

13 (5,2) |

12 (12) |

25 (7,2) |

|

80–89 |

1 (0,4) |

2 (2) |

3 (0,9) |

|

Всего |

248 (100) |

100 (100) |

348 (100) |

Таблица 2

Заболеваемость миастенией в Самарской области в 2000–2009 гг.

|

Годы |

Население (тыс. чел) |

Заболевшие |

Заболевшие на 100 тыс. |

||||||

|

Ж |

М |

Все |

Ж |

М |

Все |

Ж |

М |

Все |

|

|

2000 |

1757,5 |

1518,3 |

3275,8 |

19 |

5 |

24 |

1,10 |

0,33 |

0,73 |

|

2001 |

1749,2 |

1504,9 |

3254,1 |

15 |

8 |

23 |

0,86 |

0,53 |

0,71 |

|

2002 |

1741,6 |

1494,1 |

3235,7 |

15 |

6 |

21 |

0,86 |

0,40 |

0,65 |

|

2003 |

1734,5 |

1483,1 |

3217,6 |

13 |

10 |

23 |

0,75 |

0,67 |

0,72 |

|

2004 |

1728,1 |

1473,2 |

3201,3 |

20 |

10 |

30 |

1,16 |

0,68 |

0,94 |

|

2005 |

1723,7 |

1465,3 |

3189,0 |

9 |

9 |

18 |

0,52 |

0,62 |

0,56 |

|

2006 |

1719,9 |

1458,7 |

3178,6 |

18 |

6 |

24 |

1,05 |

0,41 |

0,76 |

|

2007 |

1718,0 |

1454,8 |

3172,8 |

21 |

9 |

30 |

1,22 |

0,62 |

0,95 |

|

2008 |

1717,8 |

1453,7 |

3171,5 |

16 |

4 |

20 |

0,93 |

0,28 |

0,63 |

|

2009 |

1717,7 |

1452,4 |

3170,1 |

19 |

4 |

23 |

1,11 |

0,28 |

0,75 |

Распространенность МГ в Самарской области в разных возрастных группах на 1 января 2010 г.

Таблица 3

|

Возраст, годы |

Все население (тыс. чел.) |

Количество больных миастенией |

Распространенность на 100 тыс. населения |

||||||

|

женщины |

мужчины |

оба пола |

женщины |

мужчины |

оба пола |

женщины |

мужчины |

оба пола |

|

|

0–9 |

150,9 |

159,9 |

310,8 |

1 |

0 |

1 |

0,3 |

0,0 |

0,3 |

|

10–19 |

153,5 |

159,4 |

312,9 |

9 |

3 |

12 |

5,9 |

1,9 |

3,8 |

|

20–29 |

267,0 |

277,3 |

544,3 |

44 |

8 |

52 |

16,5 |

2,9 |

9,6 |

|

30–39 |

246,0 |

237,6 |

483,6 |

46 |

7 |

53 |

18,7 |

2,9 |

11,0 |

|

40–49 |

238,5 |

213,0 |

451,5 |

37 |

18 |

55 |

15,5 |

8,5 |

12,2 |

|

50–59 |

270,1 |

205,9 |

476,0 |

34 |

18 |

52 |

12,6 |

8,7 |

10,9 |

|

60 и старше |

391,7 |

199,3 |

591,0 |

54 |

30 |

84 |

13,8 |

15,1 |

14,2 |

|

Всего |

1717,7 |

1452,4 |

3170.1 |

225 |

84 |

309 |

13,1 |

5,8 |

9,7 |

среди афроамериканского населения Алабамы и Западной Вирджинии [3, 7]. В российских исследованиях на более высокую распространенность МГ среди татарского населения было указано в работе, посвященной эпидемиологии заболевания в Республике Башкортостан [1].

Обсуждение. Сравнение полученных данных с результатами опубликованных эпидемиологических исследований миастении позволило сделать вывод, что показатель распространенности миастении в Самарской области, равный 9,7 случая на 100 000 населения, является более высоким по сравнению с данными исследований, проведенных в Республике Башкортостан [1], где данный показатель составил 6,6 на 100 000; исследований в Краснодарском крае — 3,1 на 100 000 [6], Республике Беларусь — 5,3 на 100 000 [4]. В ряде зарубежных публикаций указывается на аналогичную распространенность болезни: в Греции — 8,3 на 100 000 [8], в Эстонии — 9,8 на 100 000 [2]. В обзорной статье [3] приводятся данные о более высокой распространенности миастении по данным американских и итальянских исследований: от 11,1 до 14,2 случая на 100 000 населения.

Средняя ежегодная заболеваемость населения области МГ за последние 10 лет составила 0,73 на 100 000 населения, что также относится к достаточно высоким показателям по сравнению с ранее проведенными исследованиями; в них указывалось, что диапазон заболеваемости колебался от 0,15 до 0,9 случая на 100 000 [1–4, 8]. Однако в исследовании 1995 г. (Кипр) этот показатель достигал 1,5 [3].

В Самарской области 81 % населения проживает в городах. Среди больных миастенией жители городов составили 83,6%.

Этническая принадлежность больных миастенией в нашем исследовании достаточно точно отражает национальный состав населения области, что свидетельствует о том, что заболевание одинаково часто встречается у представителей разных народов.

Среди больных преобладали женщины (71%). Соотношение больных женского и мужского пола в возрасте до 60 лет 3:1. Среди пациентов старше 60 лет соотношение заболевших мужчин и женщин практически сравнивается (1,3:1). Возраст начала заболевания у женщин достоверно меньше, чем у мужчин. Пик заболеваемости у женщин пришелся на третье десятилетие жизни. Треть пациентов мужского пола заболели после 60 лет. Наши данные согласуются с оценками большинства исследователей миастении [1, 3, 4, 9]. Однако четкой бимодальности заболеваемости пациентов женского пола, с двумя пиками на третьем и седьмом десятилетии, в нашем наблюдении отмечено не было.

Заключение. Таким образом, популяционное исследование миастении в Самарской области, базирующееся на данных специализированного регистра, выявило показатели распространенности и заболеваемости, сопоставимые с общемировыми характеристиками болезни. Результаты исследования показали большую, чем в других отечественных исследованиях, частоту распространенности и заболеваемости миастенией у жителей нашего региона. Возможно, это свидетельствует в пользу высокой вы-являемости данной патологии в Самарской области.

Ряд авторов указывают на тот факт, что в регионах, где работают специализированные миастенические центры, эпидемиологические показатели всегда выше [3, 4].

Создание специализированных центров, безусловно, способствует повышению качества диагностики, лечения и реабилитации пациентов. Эпидемиологический мониторинг заболеваемости и распространенности миастении, который эффективнее всего может быть реализован в рамках работы такого центра, имеет большое медицинское и социальное значение.

Список литературы Эпидемиологическое исследование миастении гравис в Самарской области

- Эпидемиологическое исследование миастении гравис в Республике Башкортостан/А. Т. Ишмухаметова, Р. Г. Мусин, И.М. Хидиятова [и др.]//Неврологический журнал. 2006. № 6. С. 16-21.

- Oopik М., Kaasik А.-Е., Jakobsen J. J. A population based epidemiological study on myasthenia gravis in Estonia//Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2003. № 74. P. 1638-1643.

- Phillips L. H., Torner J.C. Epidemiologic evidence for a changing natural history of myasthenia gravis//Neurology. 1996. №47. P. 1233-1238.

- Пономарева E. H. Миастения: клиника, патогенез, дифференциальная диагностика, тактика ведения. Минск: МЕТ, 2002. С. 10-16.

- Бондаренко Л.А., Пенина ГО. Эпидемиология, клини-ко-функциональные характеристики и качество жизни больных миастенией жителей европейского Севера//Междунар. невролог, журн. 2009. № 1. С. 71-75.

- Кривопуск М. Е., Михалева А. С. Об эпидемиологии миастении в Краснодарском крае//Журн. невропатол. и психи-ат 1980. №11. С. 1620-1623.

- Racial differences in myasthenia gravis inAlabama/S. J. Oh, M.B. Morgan, L. Lu [et al.]//Muscle Nerve. 2009. № 39 (3). P. 328-332.

- Epidemiology of seropositive myasthenia gravis in Greece/K. Poulas, E. Tsibr, A. Kokta [et al.]//J. Neurol. Neurosurg. Psychiatry. 2001. № 71. P. 352-356.

- Лайсек P. П., Барчи P.Л. Миастения. M.: Медицина, 1984. С. 13-53.