Эпидуральная многоканальная электростимуляция спинного мозга в системе хирургического лечения вертеброгенных спинномозговых расстройств

Автор: Макаровский А.Н., Олейник Владимир Васильевич, Балыкин Юрий Михайлович, Герасименко Юрий Петрович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Хирургия

Статья в выпуске: 3, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье описан опыт использования различных подходов к стимуляции множественного эпидурального спинного мозга и дорзальных корней в системе хирургического лечения спинальной патологии. Показаны новые методы и устройства, обеспечивающие эффективное многосегментное воздействие на механизмы спинного мозга для реабилитационного лечения.

Эпидуральная электростимуляция, спинномозговые расстройства, восстановление сенсомоторных функций, многофункциональный имплантат

Короткий адрес: https://sciup.org/14112830

IDR: 14112830 | УДК: 617-089.844

Текст научной статьи Эпидуральная многоканальная электростимуляция спинного мозга в системе хирургического лечения вертеброгенных спинномозговых расстройств

Введение. В настоящее время медицина как научная и практическая дисциплина вынуждена уделять все большее внимание профилирующим фундаментальным и практическим проблемам восстановления утраченных в результате травм или заболеваний (туберкулез, остеомиелит) функций спинного мозга и периферического нервно-мышечного аппарата. Вертеброгенные сенсомоторные спинномозговые расстройства относятся к наиболее тяжелым инвалидизирующим осложнениям. Социальная адаптация таких больных исключительно сложна по структуре, затрачиваемым средствам, научным, практическим усилиям и продолжительна по времени. Основными этапами являются хирургический, послеоперационное восстановительное лечение и дальнейшие реабилитационные мероприятия [10].

Практическое здравоохранение вынуждено постепенно признать, что от успешности своеобразного взаимодействия спиналь- ной хирургии и cпециальных электростиму-ляционных методик, так или иначе связанных с инвазивными воздействиями, зависят инновационные направления. Одним из наиболее эффективных современных, развивающихся с 60-х гг. прошлого столетия методов лечебного воздействия является эпидуральная электростимуляция спинного мозга (ЭССМ) [2; 4; 7; 8; 12; 15].

Цель исследования. Разработка комплексной методики воздействий на спинной мозг для лечения спинальных больных при туберкулезном спондилите, остеомиелите, вер-тебро-спинальной травме и их нейроортопе-дических последствиях, основанной на новейших результатах хирургии, фундаментальных исследований физиологических механизмов регуляции двигательной активности.

Принципиальным положением в наших клинико-экспериментальных исследованиях стало целенаправленное многокомпонентное терапевтическое нетравматичное воздействие на пострадавшие структуры спинного мозга и на периферический нервно-мышечный аппарат.

Материалы и методы. Общий материал исследований с 1986 по 2012 гг. составил более 500 спинальных больных возрастом от 3 до 70 лет с тяжестью неврологических нарушений А-В-С по шкале ASIA (American Spinal Injury Association, 1988). С целью отработки конкретных приемов, методик, параметров в различные периоды времени выделялись целевые группы больных. Среди них: разработка методов лечения больных с нарушением функций мочевого пузыря (n=77), двигательными и сенсорными расстройствами (n=111), методов лечения спастического синдрома (n=75), разработка и внедрение принципа МФИ (n=54), эпидурального лекарственного электрофореза (n=24) и др. Соблюдались деонтологические и этические правила взаимоотношений с больными, законодательно установленные в Российской Федерации.

В период исследований использовали авторскую медицинскую технологию лечения миелопатий МЗ РФ ФС-2007/139-у. Для ЭССМ с лечебной целью больным пункционно имплантировались от 2 до 6 электродов диаметром от 0,3 до 0,8–1 мм (Cooner Wire Co., w363А) на дорсальную поверхность твердой мозговой оболочки в области шейного, поясничного утолщений, конского хвоста спинного мозга в течение одной процедуры при деформациях позвоночного столба любой выраженности на любом из требуемых уровней [1; 5]. Оптимальная локализация электродов и алгоритм их использования определялись в соответствии с методическими рекомендациями МЗРФ № 96/269,1998, разработанными в период исследований, и зависели от уровня поражения структур спинного мозга. Что подразумевается под понятием «многоканальная электростимуляция спинного мозга»? С этой точки зрения мы определяем многоуровневые воздействия на сегментарный аппарат спинного мозга в зависимости от клинической симптоматики и уровня его анатомического поражения или одновременное во времени воздействие на основные структуры (шейное, поясничное утолщения) и периферический нервно-мышечный аппа- рат. При этом в процессе одной процедуры акценты и время воздействий могут меняться с шейного утолщения на конус-эпиконус спинного мозга, пораженные сегменты или конский хвост. Таким образом, мы осознанно опускаем варианты создания «роботизированного комплекса».

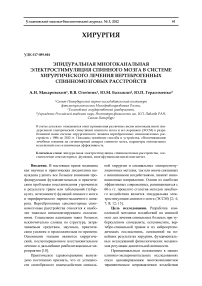

Хирургически, в зависимости от этиопа-тогенеза спинномозговых расстройств, больные были разделены на группы с нейро-ортопедическими последствиями воспалительных заболеваний и с травмами позвоночника. Разработанные в процессе исследований устройство и способ имплантации электродов в заднее эпидуральное пространство [1], сущность которых состоит в одновременном введении пункционной иглы и расположенного в ней электрода с активной эпидуральной частью якорного типа, позволили задействовать в процесс лечения контингенты больных с выраженными кифоско-лиотическими и торсионными деформациями позвоночника, не позволяющими имплантировать электроды традиционным методом (рис. 1).

Имплантированные таким образом электроды не подвержены жестким воздействиям со стороны остистых отростков и связочного аппарата позвоночника (ротация, наклоны и т.д.) при передвижении больных, что напрямую влияет на итоговую эффективность проводимого лечения [1; 5].

Для ЭССМ вентральных структур спинного мозга в зоне его поражения на заключительных этапах полостных реконструктивнопластических декомпрессивных операций нами применялась методика имплантации электродов «веерного» типа на переднюю поверхность твердой мозговой оболочки спинного мозга (пат. РФ 2145242 [8]).

Использовали импульсные воздействия прямоугольной формы, длительностью от 0,2–0,5 до 1 мс в частотном диапазоне от 0,5 до 100 Гц. Длительность стационарных и амбулаторных курсов лечения колебалась от 1 до 23 месяцев по 40–180 мин в день.

Нейрофизиологическое тестирование осуществлялось на основании данных компьютерной эпидуральной электроспиннонейро-графии (ЭСНГ), заключающейся в регистра- ции нейрональной активности выше и ниже уровня поражения, анализа соматосенсорных, вызванных потенциалов спинного мозга [5; 11; 13; 14], а также функционального состояния сегментарного аппарата в динамике лечения [5; 9]. Для ЭССМ больные отбирались в связи с отсутствием регресса неврологиче- ских расстройств в течение 30–60 суток после операции. Контролем служили сравнительные показатели неврологической динамики до и после курса лечения, данные ЭСНГ. Контрольное обследование с ЭССМ проводилось 1 раз в 6–12 месяцев в течение 12–15 лет выборочно.

А. Б.

Рис. 1. А – компьютерная томограмма; Б – вид на больного с торпидно текущим туберкулезным спондилитом грудного и поясничного отделов. Характерна выраженная кифо-сколиотическая и торсионная деформация позвоночного столба

Результаты и обсуждение. Кроме разработки методов лечения сформировано представление о необходимости поэтапной модели ЭССМ для представленной категории больных с частичным или полным анатомическим поражением спинного мозга.

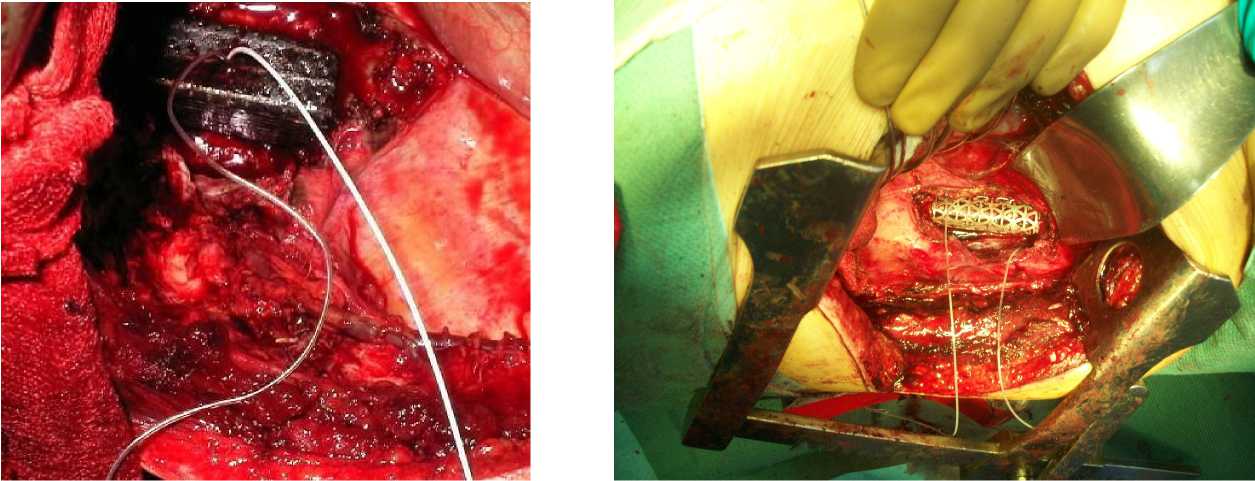

Необходимы полная переднебоковая и задняя декомпрессия спинного мозга, стабилизация позвоночного столба. Унификация методов открыла перспективы разработки новых способов и технологий лечения спинномозговых расстройств в методологии многофункциональности имплантируемых в позвоночник конструкций (МФИ) [5], совмещающих необходимые воздействия как на структуры позвоночника, так и на спинной мозг и его корешки. На рис. 2 показаны два из 6 вариантов хирургической помощи с применением МФИ-технологии.

Этапы применения ЭССМ. На первом этапе лечения для пациентов с выраженными спинномозговыми расстройствами ASIA тип

A-B-C (парез, плегия, поперечное поражение спинного мозга) эпидуральная стимуляция осуществлялась на уровне шейного и поясничного утолщений в течение 30–40 дней ежедневно (по 30–180 мин 1–2 раза в день с частотой 0,3–1 Гц и 12, 67–77 Гц). Такое воздействие способствует прежде всего снятию явлений парабиоза, стимуляции спинальной и периферической гемодинамики, улучшению функционального состояния проводящих систем спинного мозга. Длительность каждой процедуры и всего курса подбирается для каждого пациента индивидуально в зависимости от конкретной клинической картины, состояния больного и его реакции на ЭССМ. Например, выяснилось, что при выраженном гипертонусе мышц нижних конечностей вплоть до мышечных контрактур опасно воздействовать с частотами от 1 до 5 Гц из-за еще большего повышения гипертонуса и усиления болевых ощущений пациента. Должен учитываться и тот факт, что анатомо-физиологическое функ- циональное восстановление – процесс во времени длительный, особенно у пациентов с глубокими спинномозговыми расстройствами.

Как следствие этого – позитивный неврологический эффект накапливается постепенно в течение недель, месяцев и лет.

А Б

Рис. 2. А – вид на многофункциональный имплантат (МФИ) из углерода с инсталлированными в него электродом и микроинъектором для эпидуральной электростимуляции и эпидурального лекарственного электрофореза после декомпрессии спинного мозга;

Б – вид на МФИ – блок-решетка MESH из титана в телах резецированных Тh10-L1 позвонков после переднебоковой широкой декомпрессии спинного мозга с электродом и микроинъектором

На втором этапе восстановительного лечения целесообразна эпидурально-мышечная стимуляция в течение двух-трех месяцев. Для этого используется подача одиночных или двойных прямоугольных биполярных электрических стимулов, прикладываемых последовательно к шейному утолщению, в зону поражения, к поясничному утолщению спинного мозга и его конскому хвосту. Далее последовательно возбуждаются передние, боковые или задние группы мышц бедер, а затем голеней пачками стимулов, вызывающих координированные мышечные сокращения. Смысл данной процедуры заключается в «проторении путей» и обеспечении условий для «спраутинга», т.е. образования аксональных коллатеральных путей. Таким образом, осуществляется вызов нисходящей по двигательным трактам к исполнительному аппарату конечностей волны возбуждения, имитирующей «бегущую волну».

У пациентов с последствиями вертебро-спинальной травмы (ПВСТ) первичный положительный эффект отмечен в среднем спустя 2 и максимальный – спустя 3 месяца. Больные туберкулезным спондилитом (ТС) имели практически одинаковые сроки улуч- шения, но в сравнении с группой ПВСТ – более ранние. Установлено, что электростиму-ляционные методы необходимо применять в ранние сроки после операции (спустя 6– 12 суток). Оптимальная длительность курса у пациентов ТС составляет не менее 25±6 дней, у больных с ПВСТ – не менее 60±8 дней, для достижения максимального эффекта – более 70 дней у больных ТС и более 100 дней в группе больных с ПВСТ.

Третий – амбулаторный – период связан с курсами поддерживающей ЭССМ. Для этого электроды имплантируются на уровнях С5-7, Тh10-Тh12 и L1-5, вовлекая в лечебный процесс как шейное и поясничное утолщения спинного мозга, так и его конский хвост.

Следует отметить, что ЭССМ с использованием двух спинальных эпидуральных электродов (анод-катод) дает ощутимый положительный неврологический эффект, видимо, по причине существования эффекта ортодромного и антидромного распространения вызванной ЭССМ волны возбуждения. Кроме того, наши исследования показали, что длительная ЭССМ не приводит к эффекту «истощения» собственных резервов организма, как считалось ранее, а постепенно восстанавливает утраченные функции как в двигательной, чувствительной, так и в психоэмоциональной сферах.

Установлено, что антиспастическим, анальгезирующим действием обладает воздействие как в диапазоне 12, 67–77 Гц, так и в диапазоне 0,3–0,5 Гц. Сочетанное длительное воздействие с частотой 0,5–1 и 12, 67 Гц у больных с умеренно выраженным спастическим синдромом, а также при вялых парезах или плегии способствует улучшению периферического кровообращения конечностей, активации и расширению объема произвольных движений, восстановлению функций мочевого пузыря (общий эффект лечения расстройств функции тазовых органов в различных группах спинальных больных составил 60–74 % на фоне воздействий 0,5–1 Гц и 67–77 Гц на конский хвост и поясничное утолщение), потенции (более 40 % опрошенных), позитивным колебаниям психоэмоционального фона (более 80 % наблюдений). В 5 % случаев рlacebo-эффект оказался относительно положительным.

Из числа оперированных больных с туберкулезным спондилитом (ТС) хороший неврологический эффект после оперативного вмешательства составил 47,8 % (восстановление опорной функции, произвольных движений конечностями, функций органов малого таза, чувствительности). Дополнительная ЭССМ привела к повышению общей эффективности до 65,2 %. Удовлетворительный хирургический эффект в неврологической сфере электростимуляционными методами повышен с 26 до 30,4 %. У пациентов с последствиями спондилита ЭССМ повысила хороший эффект хирургического лечения до 38,7 %, удовлетворительный эффект – с 38,6 до 54,8 %, а отсутствие его снижено с 19,3 до 3,2 %. Ближайшие и отдаленные результаты лечения неврологических расстройств прослежены через 12–24 месяца у 17 больных, через 5 лет – у 16 и через 20 лет – у 6 пациентов.

Заключение. Таким образом, экспериментально и клинически доказано, что в условиях тяжелых анатомо-функциональных поражений позвоночника и спинного мозга хирургический метод создает реальные усло- вия к возможному восстановлению оставшихся анатомически целостными структур мозга. ЭССМ позволяет инициировать и закрепить механизмы анатомо-функционального восстановления спинного мозга и периферического нервно-мышечного аппарата, сократить время и увеличить объем регресса неврологической симптоматики, повышая качество жизни больных, повысить уровень их социальной адаптации.

В числе механизмов ЭССМ, приводящих к регрессу неврологической симптоматики, выделяются следующие факторы. Под влиянием ЭССМ и его корешков ликвидируется фактор парабиотического торможения [6], стимулируется образование коллатерального снабжения («спраутинг-эффект») и аксонального прорастания, дендритный рост [4; 6], процессы ремиелинизации и выделение b-эндорфинов, позитивно влияющих на психический статус больного и потенцирование анальгезирующего эффекта. ЭССМ с частотами 12 и 67 Гц обладает эффектом снижения порога нейрональной возбудимости, что позволяет более эффективно использовать остаточные резервные возможности для функционального восстановления проводящих систем спинного мозга, его корешков и периферического нервно-мышечного аппарата. Специальные экспериментальные и клинические исследования эффектов эпидуральной ЭССМ в зоне поясничного утолщения спинного мозга показали важную роль нейрональной локомоторной сети, называемой спинальным генератором шагательных движений, в процессах восстановления двигательных функций нижних конечностей взрослого человека [3]. Анализ общей эффективности (от 60 до 87,7 %) комплексного лечения свидетельствует о достаточно высокой перспективности системного подхода к лечению ранее считавшейся практически инкура-бельной патологии.

Клинический мониторинг состояния больных в течение длительного (5–12 и более лет) времени показал, что: 1) взрослые спинальные больные с нейроортопедическими последствиями спондилита и вертеброспи-нальной травмы нуждаются в длительных курсах (от 70 суток и более) ежедневной

ЭССМ; 2) достигнутый позитивный неврологический эффект способен и обладает свойством последействия, расширяясь на фоне самостоятельного тренинга; 3) для поддержания положительной динамики показаны регулярные поддерживающие курсы ЭССМ в стационарных условиях или амбулаторные (не реже 1 курса в 6 месяцев).

Эпидуральная электростимуляция утолщений спинного мозга и его корешков при лечении глубоких вертеброгенных спинномозговых расстройств позволяет ускорить регресс неврологической симптоматики в раннем послеоперационном периоде, в отдаленном – повысить результативность ранее проведенных операций, а в частных случаях – нивелировать послеоперационные неврологические осложнения. Таким образом, постоянно совершенствуемый лечебный комплекс, в основе которого лежит ликвидация компрессии передних, боковых и задних отделов спинного мозга, восстановление опорной функции позвоночного столба в совокупности с длительной, поэтапной эпидуральной электростимуляцией, является базисным в лечении больных неврологическими последствиями вертебро-медуллярного конфликта.

Вопрос о создании роботизированной технологии для восстановления двигательных функций за счет многоканального электрического воздействия на неповрежденные сегменты спинного мозга остается открытым. Однако первые существенные научные успехи в этом направлении уже достигнуты [12].

-

1. А. с. СССР. №1832515. Устройство для диагностики и электростимуляции структур спинного мозга / А.Н. Макаровский и др. – Гос. рег. 13.10.92.

-

2. Бехтерева, Н.П. Электрическая стимуляция мозга и нервов у человека / Н.П. Бехтерева. – Л. : Наука, 1990. – 262 с.

-

3. Герасименко, Ю.П. Управление локомоторной активностью человека и животных в условиях отсутствия супраспинальных влияний / Ю.П. Герасименко, А.Н. Макаровский, О.А. Никитин // Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. – Т. 86, №11. – 2000. – С. 1502–1511.

-

4. Лившиц, А.В. Хирургия спинного мозга / А.В. Лившиц. – М. : Медицина, 1990. – С. 350.

-

5. Макаровский, А.Н. Электроспиннонейро-графия и электростимуляция спинного мозга в диагностике и лечении спинномозговых расстройств при туберкулезе позвоночника : автореф. дис. … канд. мед. наук. – Л., 1992. – 37 с.

-

6. Макаровский, А.Н. Комплексное хирургическое лечение больных со спинномозговыми расстройствами при туберкулезном спондилите и последствиях вертебро-спинальной травмы : дис. … д-ра мед. наук. – СПб., 2004. – 42 с.

-

7. Mакаровский, А.Н. Электростимуляция спинного мозга у больных туберкулезом позвоночника, осложненным спинномозговыми расстройствами / А.Н. Макаровский // Раннее хирургическое лечение внелегочного туберкулеза. – Л., 1989. – С. 62–66.

-

8. Современная система хирургического и электронейрофизиологического лечения спинномозговых расстройств компрессионного генеза / А.Н. Макаровский и др. // Травматология и ортопедия России. – 1995. – №6. – С. 16–20.

-

9. Эффекты электрической стимуляции спинного мозга у пациентов с вертебро-спинальной патологией / Т.Р. Мошонкина и др. // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – М. – 2012. – Т. 153, №1. – С. 21–26.

-

10. Acute Ruckenmarkverletzung: Experimen-telle Strategien… / J.M. Schwab et al. – J. Deutshes Arzteblatt Jg. 101. Heft 20. 14 Mai. – 2004. – S. 1422–1434.

-

11. Dimitrijevic, M.R. Underlyng mechanisms of the effects of spinal cord stimulation in motor disorders / M.R. Dimitrijevic, J. Faganel, R.R. Young // Appl. Neurophysiol. – 1981. – Vol. 44. – P. 133–140.

-

12. Effect of epidural stimulation of the lumbosacral spinal cord on voluntary movement, standing, and assisted stepping after motor complete paraplegia: a case study / S. Harkema et al. // Lancet. – 2011. – Vol. 377. – P. 1938–1947.

-

13. Ertekin, C. Somatosensory cerebral potentials evoked by stimulation of the lumbo-sacral spinal cord in normal subjects and in patients with conus medullaris and cauda equina lesions / C. Ertekin, Y. Sarica // Electroenceph. and Clin. Neurophysiol. – 1984. – Vol. 59. – P. 57–66.

-

14. Gerasimenko, Y.P. Neurophysiological evaluation of effects of spinal cord stimulation on spinal cord function in spinal patients / Y.P. Gerasimenko, A.N. Makarovsky // Motor Control / Ed. D.G. Stuart et al. – Tuson. – 1996. – P. 153–157.

-

15. The strategy of spinal cord stimulation directed to improvement of gait in spinal patients / A.N. Makarovsky et al. // Vestibular & Neural Front: Proceedings of the 12-th Int. Symph. of Posture & Gait, Matsumoto, oct. 1994. – Elsevier. – P. 485–489.

MULTI-SITE EPIDURAL SPINAL CORD STIMULATION IN THE SYSTEM OF SURGERY TREATMENT OF SPINAL PATHOLOGY

A.N. Makarovsky1, V.V. Oleynik1, Y.M. Balykin2, Y.P. Gerasimenko3

Список литературы Эпидуральная многоканальная электростимуляция спинного мозга в системе хирургического лечения вертеброгенных спинномозговых расстройств

- А. с. СССР. №1832515. Устройство для диагностики и электростимуляции структур спинного мозга/А.Н. Макаровский и др. -Гос. рег. 13.10.92.

- Бехтерева, Н.П. Электрическая стимуляция мозга и нервов у человека/Н.П. Бехтерева. -Л.: Наука, 1990. -262 с.

- Герасименко, Ю.П. Управление локомоторной активностью человека и животных в условиях отсутствия супраспинальных влияний/Ю.П. Герасименко, А.Н. Макаровский, О.А. Никитин//Российский физиологический журн. им. И.М. Сеченова. -Т. 86, №11. -2000. -С. 1502-1511.

- Лившиц, А.В. Хирургия спинного мозга/А.В. Лившиц. -М.: Медицина, 1990. -С. 350.

- Макаровский, А.Н. Электроспиннонейрография и электростимуляция спинного мозга в диагностике и лечении спинномозговых расстройств при туберкулезе позвоночника: автореф. дис. … канд. мед. наук. -Л., 1992. -37 с.

- Макаровский, А.Н. Комплексное хирургическое лечение больных со спинномозговыми расстройствами при туберкулезном спондилите и последствиях вертебро-спинальной травмы: дис. … д-ра мед. наук. -СПб., 2004. -42 с.

- Mакаровский, А.Н. Электростимуляция спинного мозга у больных туберкулезом позвоночника, осложненным спинномозговыми расстройствами/А.Н. Макаровский//Раннее хирургическое лечение внелегочного туберкулеза. -Л., 1989. -С. 62-66.

- Современная система хирургического и электронейрофизиологического лечения спинномозговых расстройств компрессионного генеза/А.Н. Макаровский и др.//Травматология и ортопедия России. -1995. -№6. -С. 16-20.

- Эффекты электрической стимуляции спин-ного мозга у пациентов с вертебро-спинальной патологией/Т.Р. Мошонкина и др.//Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. -М. -2012. -Т. 153, №1. -С. 21-26.

- Acute Ruckenmarkverletzung: Experimen-telle Strategien…/J.M. Schwab et al. -J. Deutshes Arzteblatt Jg. 101. Heft 20. 14 Mai. -2004. -S. 1422-1434.

- Dimitrijevic, M.R. Underlyng mechanisms of the effects of spinal cord stimulation in motor disorders/M.R. Dimitrijevic, J. Faganel, R.R. Young//Appl. Neurophysiol. -1981. -Vol. 44. -P. 133-140.

- Effect of epidural stimulation of the lumbo-sacral spinal cord on voluntary movement, standing, and assisted stepping after motor complete para-plegia: a case study/S. Harkema et al.//Lancet. -2011. -Vol. 377. -P. 1938-1947.

- Ertekin, C. Somatosensory cerebral poten-tials evoked by stimulation of the lumbo-sacral spinal cord in normal subjects and in patients with conus medullaris and cauda equina lesions/C. Ertekin, Y. Sarica//Electroenceph. and Clin. Neurophysiol. -1984. -Vol. 59. -P. 57-66.

- Gerasimenko, Y.P. Neurophysiological eva-luation of effects of spinal cord stimulation on spinal cord function in spinal patients/Y.P. Gerasimenko, A.N. Makarovsky//Motor Control/Ed. D.G. Stuart et al. -Tuson. -1996. -P. 153-157.

- The strategy of spinal cord stimulation directed to improvement of gait in spinal patients/A.N. Makarovsky et al.//Vestibular & Neural Front: Proceedings of the 12-th Int. Symph. of Posture & Gait, Matsumoto, oct. 1994. -Elsevier. -P. 485-489.