Эпиграфика и иконография иллюстраций Б. Зворыкина к "Борису Годунову" Пушкина

Автор: Марков Александр Викторович

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Духовное наследие и культура

Статья в выпуске: 2, 2021 года.

Бесплатный доступ

Иллюстрации Б. В. Зворыкина к произведениям Пушкина, предназначенные для западного читателя, вписывают его произведения в представления о средневековом и ренессансном искусстве. Если иллюстрации к «Сказкам» Пушкина декоративны, то иллюстрации к «Борису Годунову» интерпретативны. В этих иллюстрациях выстраивается отдельный сюжет катастрофического развития событий в случае отступления от христианства, амбиции самозванца рассматриваются прежде всего как антицерковные. При этом Зворыкин свободно обходился с церковной символикой, сближая церковное искусство с народным и предпочитая историческую точность риторической выразительности.

Книжная иллюстрация, книжный дизайн, пушкин, иконопись, "борис годунов"

Короткий адрес: https://sciup.org/170191500

IDR: 170191500 | УДК: 7.01 | DOI: 10.34685/HI.2021.33.2.005

Текст научной статьи Эпиграфика и иконография иллюстраций Б. Зворыкина к "Борису Годунову" Пушкина

Борис Васильевич Зворыкин (1872–1942) был одним из ведущих художников национального стиля, наравне с И. Билибиным, братьями Васнецовыми, Н. Рёрихом и другими. Он был и фактическим организатором в 1915 г. Общества возрождения художественной Руси, которое должно было объединить по возможности всех художников, приверженных русскому стилю в живописи и дизайне. Начинал Зворыкин как оформитель книг, по преимуществу в издательстве И. Д. Сытина, но по-настоящему поворотным для него проектом стало участие в росписи Феодоровского Государева собора в Царском селе, воздвигнутого к 300-летию Дома Романовых и оказавшегося последним большим памятником предреволю- ционного русского стиля. Феодоровский собор создавался как продуманное целостное произведение искусства – даже служители в соборе ходили в костюмах стрельцов по эскизу В. Васнецова, а широкое использование мозаики, тканей, цветочных росписей, создало новый стандарт декоративности, который в полной мере проявляется и в иллюстрациях Зворыкина 1920-х годов. Обосновавшись с 1921 г. в Париже, он уверенно занял место на рынке роскошных изданий1, и издания

«Сказок» Пушкина2 и трагедии «Борис Годунов»3 и составили его славу на Западе.

Первая оформленная им пушкинская книга для западного рынка, «Золотой петушок и другие сказки», указывает как на источник вдохновения иллюстраций на «русские миниатюры XVI и XVII века», а при этом заставки, буквицы и другие элементы оформления «следуют орнаментированию любой рукописи этой эпохи русского Ренессанса». Иначе говоря, русское искусство вписывается в европейскую схему, где догрозненское время отвечает высокому средневековью, а время, в том числе действия «Бориса Годунова» – это ренессансное искусство с его яркостью красок и изощренностью в композиционных симметриях. В оформлении «Бориса Годунова» он создал то соединение иконописной статичности и театральной экспрессии, которое определило последующие программы иллюстрирования этой трагедии в эмигрантской живопи-си4. Цель нашей статьи – выяснить, как именно эта программа сложилась, и какую роль в этой программе сыграли иконология, осмысленное воспроизведение средневековых живописных сюжетов и эпиграфика, создание надписей, которые должны помочь считывать эти сюжеты.

Парадоксом здесь является то, что французский читатель явно не мог прочесть русские или церковнославянские надписи, поэтому они часто представляют собой заведомо нечитаемые тексты. Но при этом сам факт их появления оказывается важен, они показывают наличие некоторого сообщение, которое может быть не менее загадочно, чем иконописное сообщение, но позволяет выстроить форму. Метод настоящего исследования – сопоставление иконологических и эпиграфических данных, что именно показано и написано, как это соотносится с популярным в целом характером книг, несмотря на их дороговизну, посвящающих в азбуку русской культуры, и как этот показ и позволяет выстроить общий сюжет, который интуитивно угадывается читателем, знающим очень поверхностно основные признаки древнерусской культуры. Такой метод позволяет реконструировать, как вводится в эти иллюстрации собственное сообщение русской культуры, определенные концепции церковности и власти, важные и для понимания пушкинской трагедии.

Иллюстрации к сказкам Пушкина, подписанные еще кириллицей «Б. З.», а не «B. Z.», как к «Борису Годунову», почти не имеют надписей, за редкими исключениями, как коронованная кириллическая Д, как вензель царя Додона, хотя при этом в маргиналиях Зворыкин использует кириллицу, например, сокращение «зач[ало]» и нумерацию иллюстраций старославянскими цифрами, позволяя вообразить читателю, что он или она держит в руках оригинальный древнерусский пергамент. Но при этом знаки, близкие буквам, есть, например, на подпругах свода тронного зала, в котором сидит Старуха-Царица из «Сказки о рыбаке и рыбке», мы видим знаки зодиака: рыбы, овен, телец и вдруг лев, с пропуском близнецов и рака (Илл. 1). Вероятно, это имитация индивидуального гороскопа старухи как последовательного пути от жены рыбака к королю-солнцу. Но также мы находим на иллюстрации британских щитодержате-лей льва и единорога (зверей, востребованных в псевдорусском стиле, можно вспомнить единорога и грифона на портале работы Владимира Покровского и Петра Ваулина для Русского па-

Илл. 1. Старуха-царица. Иллюстрация Б. Зворыкина к “Сказке о рыбаке и рыбке”. Фрагмент.

Илл. 2. Пир у Гвидона. Фрагмент.

вильона на гигиенической выставке в Дрездене 1911 г.), держащих окно зала, причем охраняют ее мавры с алебардами – намек уже не на царские, а на императорские амбиции старухи.

Также на финальной иллюстрации, изображающей пир у Гвидона, на парусах свода есть медальоны с изображением неизвестной мученицы с пальмовой ветвью в красной одежде и неизвестного святителя в белом клобуке (Илл. 2), с принципиально неразборчивыми надписаниями – конечно, это знаки наличия династии, среди членов которой в том числе могут быть лица, названные в честь мучеников, и столичности города, собственной митрополичьей кафедры. Неразборчивая надпись оказывается легитимацией этого имперского династического статуса. Город Гвидона однозначно изображен как Москва, с двуглавыми орлами на башнях и на знаменах в его дворце, при этом двуглавые орлы есть даже на двери в келью трех девиц, которые тем самым оказываются уже самим сватовством приняты в царскую династию. Также у Додона золотой петушок становится еще и гербом (Илл. 3), с широко распростертыми крыльями и распушенным хвостом, как на русском гербе в Царском Титулярнике 1672 г., явно вдохновившем большинство флористических украшений и той, и другой книги Зворыкина. Таким образом, программа иллюстрации Сказок Пушкина должна показать всё царское и царственное не как образ далекой русской экзотики, не как что-то далекое, но как часть общеевропейского процесса борьбы за имперское наследство, включающую в себя утверждение изощренных династических принципов.

«Борис Годунов», переведенный, как и сказки, прозой, оказывается как раз трагедией, показывающей кризис борьбы за это имперское наслед- ство, невозможность такой борьбы, если она не считается с вышними законами, с евангельским милосердием и церковностью, которая несет милосердие. Если в Сказках с их условным миром Пушкин показывал, как милость и жажда истины пробуждаются в отдельных героях, то в более раннем «Борисе Годунове» он говорил о церковности как начале, без которого невозможно открытие истины в истории. Поэтому иллюстрирование трагедии стало для художника следующим этапом – не раскрывать царство как условную империю, но показывать, как царство само может быть оправдано только праведностью. Особенностью этого издания является, что графически отделяются новой страницей и декоративными элементами не главы, а даты (или указания географических мест, как «Краков»), которые у самого Пушкина идут после обозначения места самой сцены, пространства в узком смысле. Это сделано явно в расчете на западного читателя, которому

Илл. 3. Золотой петушок в качестве герба. Фрагмент.

имя Бориса Годунова ничего не говорило и которому надо было несколько раз напомнить, в какое время происходят события. В этой книге иллюстрации также даны как вклейки, не нумерованы, и поэтому мы даем в качестве ссылок не отсутствующую пагинацию, а только указание, к какому эпизоду они относятся.

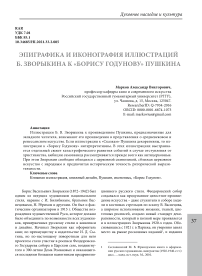

Знакомство с иллюстрациями к «Борису Годунову» сразу показывает укорененность художника в традициях русской исторической станковой живописи. Так, на изображении к сцене «Девичье поле. Новодевичий монастырь» сам монастырь показан в том виде, который он получил только при царевне Софье, включая нижнюю часть двойных колонн композитного ордера надвратной церкви Преображения, которых не могло быть ни при Борисе Годунове, ни даже много позже. При этом многие персонажи в толпе представляют собой оммаж картине В. Сурикова «Боярыня Морозова» (1887): нищий и нищенка тоже оказались на переднем плане, а в толпе мы узнаём один-в-один и суриковскую монахиню, и молодую боярыню, и пожилую горожанку, полузакрывшую рот платком (Илл. 4). Персонажи Сурикова перерисованы со всеми подробностями выражений лиц и одежды, только расставлены иначе – можно сказать, они превращены в ходовых персонажей русской жизни, которых можно запросто поместить в другую композицию, ничего не меняя, что позволит, как мы увидим, обособить и изображения святых как историософски ключевые. А иллюстрация к сцене «Красная площадь» заимствует ракурс и стиль изображения Кремля с другой знаменитой картины Сурикова «Утро стрелецкой казни» (1881), сохраняя и общую треугольную композицию толпы, правда, населив ее другими персонажами.

Изображение польского мира опирается не на традиции станковой живописи, но скорее, романтической иллюстрации. Так, изображение к сцене в уборной Марины Мнишек (в списке иллюстраций просто «Марина»), не вошедшей в окончательную авторскую редакцию пьесы, но включенной в этот перевод, где она надевает алмазный венец, изображает комнату в замке с розами в вазе и шпалерами на стене – вполне можно подумать, что это иллюстрация к любому западному роману из средневековой жизни. Вероятнее всего, эта сцена появилась под влиянием оперы Мусоргского (первая картина третьего действия), но в композиционно-пространственном решении

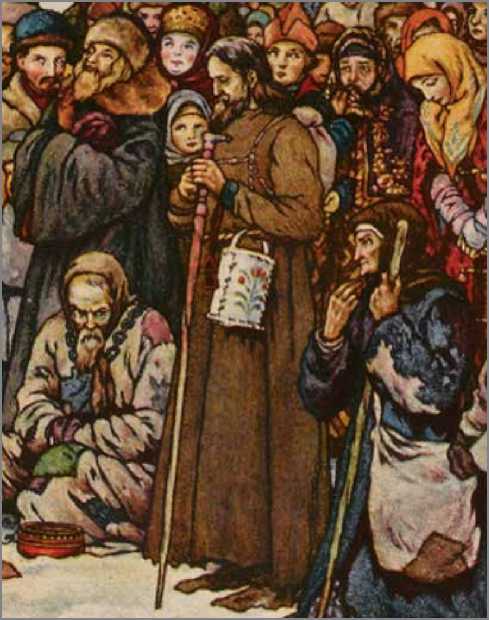

Илл. 4. Девичье поле. Фрагмент.

очевидны традиции иллюстрированных исторических романов больше, чем оперных сцен. Все присутствующие изображены в условно «средневековых» городских одеждах, не в одеждах слуг, а на одной из шпалер с изображением охотничьих сцен дана надпись ochota (Илл. 5). По-польски это слово значит «влечение», «охота» на животных лучше перевести pogoń (преследование), myślistwo (охотничий промысел) или łowiectwo (ловля), не вполне ясно, есть ли в этом намек на любовный характер сцены, но это подтверждение того, что надписи должны говорить не столько о содержании сцен, сколько придавать им дополнительную прагматику, как это и было нормой в средневековой культуре, где надпись означала освящение иконы или поучительность миниатюры. При этом польское как драматическое, а не романное, всякий раз выносилось Зворыкиным за скобки. Так, сцена «граница литовская» с Курбским и Самозванцем отличается как раз отсутствием чего-либо польского (Илл. 6): мы видим бородатое ополчение в самодельной обуви с такими же самодельными каплевидными щитами без опознавательных знаков, на фоне совершенно билибинского леса. Тем самым польское как бы за- ранее подчинено законам исторического романа, где есть таинственные замки и народные ополчения, но не собственно пушкинской драматургии, вся тяжесть которой ложится на мир московского православия.

Илл. 5. Сцена в доме Вишневецких. Фрагмент.

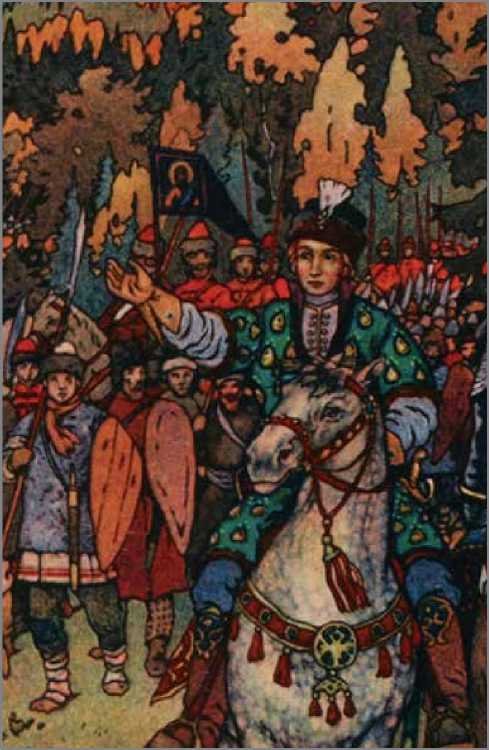

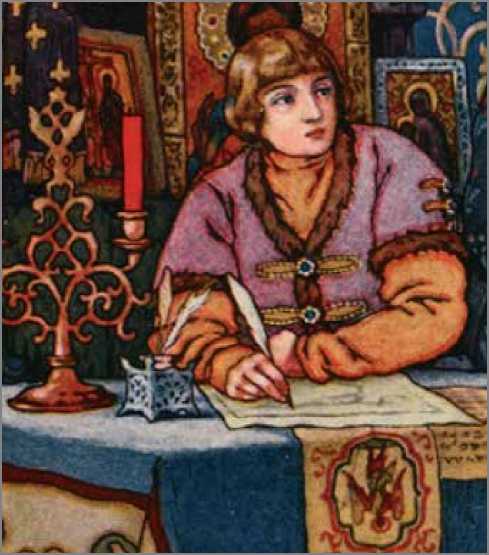

Здесь как раз целый ряд иллюстраций озадачивает, но их правильное понимание и позволяет понять, какая концепция пушкинской трагедии подразумевалась художником. Прежде всего, это сцена в Чудовом монастыре, со спящим Отрепьевым, над котором на стене по правилам салонной развески помещена икона Георгия Победоносца (где он развернут геральдически влево, что было привычнее французскому читателю), тогда как другие иконы, малая икона Спасителя и большая икона двух святителей, один из которых с посохом, а другой – с книгой, помещены на печку, опертые на ларь и другой скарб (Илл. 7). Такое невозможно представить себе в монашеской келье, как и разные дорогостоящие кувшины и блюда в быту скромного монаха.

Но всё встаёт на места, если мы начинаем вспоминать Феодоровский царский собор: поза Георгия, цветовая гамма, с зеленым драконом, шрифт надписи оказываются скопированы с мозаики над входом в собор. Те же цветовые и жестовые решения, но уже с нашим разворотом влево и нашим положением ног коня, мы находим на плакате Зворыкина «Русь, зло мира попирающая» (1916). Тем самым это изображение оказывается теснее всего связано с судьбами царствующих династий, предвещая притязания Самозванца на принадлежность

Илл. 6. Граница Литовская. Фрагмент.

Рис. 7. Келья в Чудовом монастыре. Фрагмент.

к династии и обличая их ложность, ибо вид самого самозванца совсем не иконописный. Изображение уместных в Чудовом монастыре московских святителей (вероятно, Петра и Алексия, хотя точно сказать, кто это, невозможно из-за того, что одежды и атрибуты почти не просматриваются, могут быть и основатели какого-то крупного монастыря, существование которого значимо для всей страны) и собора между ними тогда должно означать, что святительство благословляет царство, и что царские амбиции Самозванца и желание угодить народу заранее обречены из-за их нецерковности. На заставке к этой сцене (с. 27), заметим, необычным образом изображен огненный шестокрылый Серафим с крестчатым нимбом (Илл. 8), как на иконах изображается только Спас, в чем можно видеть попытку превратить русскую иконопись, как и русскую церковную архитектуру, в ресурс стиля, интенсивного погружения в культуру изучаемой эпохи, но также усилить и церковность самого декора, показав в нем богословскую семантику, а не только орнаментальную игру.

Илл. 8. Заставка. Фрагмент.

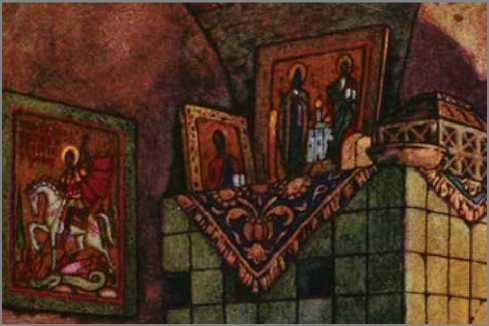

Иконы, тоже оказавшиеся вовсе не на почетном месте, мы видим также в сцене «Царские палаты». Как мы и ожидаем из текста Пушкина, Феодор Годунов чертит географическую карту, а Ксения Годунова держит в руке портретную миниатюру, которая видна только ей одной. При этом под картой лежат предшествующие образцы каллиграфического искусства Феодора – переписанное начало Евангелия от Иоанна, и живописного искусства – изображение Архангела с копьем, почему-то в левой руке; скорее всего, это нарочитая небрежность. Ключом к этой сцене оказывается крайняя слева икона (Илл. 9), с изображением Константина и Елены как изнесших Древо Креста.

Илл. 9. Сцена в царских палатах.

Фрагмент: Феодор Годунов

Крестообразный узор васильков мы находим на платье мамки, там васильки как царские цветы по греческому значению названия, также есть кресты на лампадах, но больше их нигде нет. В отличие от торжественного выхода Бориса Годунова, где на его одеждах сплошные крестообразные узоры, двуглавые орлы на туфлях и крест-энколпий на шее, здесь в частной обстановке на нем не видно ни одного креста. Тем самым оказывается, что первые христианские правители как бы оставлены в стороне, мир семьи Бориса Годунова довольно секуляризован, это не поднятие Креста, а исключительно мир земных замыслов, которые терпят поражение – по своим психологическим качествам Борис Годунов не смог до конца стать равноапостольным как император Константин.

Еще одно несомненное влияние Феодоровского собора мы видим в сцене в кремлевском соборе, которая собственно у Пушкина не дана, поскольку в театре она никак не могла бы быть поставлена, хотя в трагедии патриарх служит дважды: молебен перед призванием на царство и вечную память Димитрию. В списке иллюстраций (с. 135) эта вклейка обозначена просто «Патриарх». Эти две сцены здесь явно совмещены, и совмещение приводит шмарным анахронизмам: патриарх благо- словляет, причем новообрядческим жестом, а за ним стоит священник в митре – но награждать священников митрами стали только при Екатерине II (Илл. 10). Такие грубые нарушения всех археологических правил со стороны профессионального иконописца сочетаются и с необычным появлением ростовых ангелов в композиции Спас в Силах, но поза этого ростового ангела и колористика, цветные яркие одежды и цветные крылья, взята, судя по всему, как раз с мозаики парадного входа Феодоровского собора.

Илл. 10. Сцена в Успенском соборе. Фрагмент.

Также и при изображении экстерьера собора, в сцене, где Борис Годунов вышел из собора, ангелы на фреске тоже оказываются слишком наклонены, в чем можно видеть эмоцию, скорее, композиции мозаики Феодоровского собора, чем средневековой живописи Успенского собора Кремля. В иконостасе оказываются смещены и таблетки праздников относительно их действительного положения в иконостасе Успенского собора, чтобы мы видели Распятие, Положение во Гроб и Воскресение. Фактически такая иконографическая композиция означает, что патриарх берет на себя во все времена ответственность за страну, там где нет царя или царь не справляется, не потому что он выше царя, а потому что бывают ситуации отсутствия царя – возможно, это стало результатом размышлений художника о роли патриарха Тихона в первые годы после революции. На этой вклейке патриарх бородой и чертами лица напоминает именно Тихона, а вовсе не Иова, и изображена явно служба, которая могла состояться в 1917 году, с протопресвитером в митре и никонианским благословением.

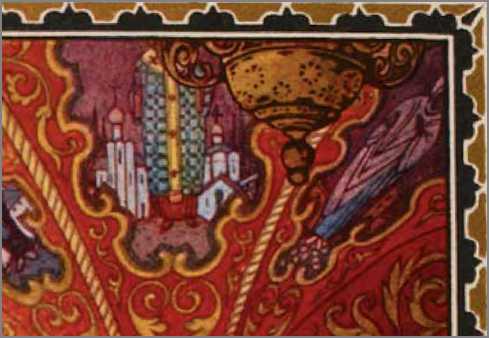

Наконец, сцена «Царская Дума» еще необычнее: патриарх (по сюжету Пушкина) или какой-то еще представитель духовенства изображен как схимник, на аналаве которого приведены слова из Пс. 39: «Постави, Господи, на камени нозе мои», «камени» написано небрежно, почти как «колени». Но тоже всё встаёт на свои места, если мы сочтем этот эпизод зеркальным по отношению к сцене в келье: там Пимен пишет летопись на свитке (условность, он, конечно, писал в кодексе), который свисает декорированным началом, тогда как здесь документ свисает другим концом, печатью. Там было на иконе два святителя, между которыми стоит храм, основатели государства, а здесь один святитель, между двух храмов на центральном медальоне на своде (Илл. 11). Иначе говоря, прежний политический проект подошел к концу, уже молитвы святителей не могут поддержать порядок в государстве, и любой деятель церкви сам должен молиться о милости, чтобы остаться самому в живых и как-то сохранить государство.

Илл. 11. Царская дума. Фрагмент.

Сцена финальной иллюстрации, «Пленники», изображает деревянный терем, в который заточены Годуновы, взятый как будто с изображений деревянного московского Кремля Аполлинарием Васнецовым, с добавлением колорита Рёриха. При этом народ перед теремом стоит вовсе не московский, а крестьянский. Иначе говоря, официальный мир с победой Самозванца закончил существование, достроенная как раз Борисом Годуновым колокольня Ивана Великого дана не рядом, а на горизонте, в отдалении (Илл. 12) – мир, создан-

Илл. 12. Пленники. Фрагмент.

ный этим царём, как бы уходит, хочет скрыться за горизонт. Таким образом, общая идея Зворыкина становится понятна: любая секуляризация без милости приводит к краху, духовенству приходится брать на себя предельное напряжение ответственности за состояние людей, и возрождение этого мира возможно не когда установится новая династия, но когда несколько святителей благословят порядок в государстве. Итак, мысль Зворыкина оказывается целой программой для русской эмиграции, и, обращаясь к французскому читателю, Зворыкин объяснял, как мир Руси был вообще построен и благодаря чему он может сбыться и в изображении, и в самой жизни.

Список литературы Эпиграфика и иконография иллюстраций Б. Зворыкина к "Борису Годунову" Пушкина

- Капица В. Ф. "Книга художника" - творческий союз писателя и художника ("Борис Годунов" АС Пушкина и ВИ Шухаева) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2020. Т. 13. № 5. С. 34-38.

- Сеславинский М. В. Французская книга в оформлении русских художников-эмигрантов (1920-1940-е гг.): дисс.… канд. ист. наук. М., 2010. 431 с.

- Pouchkine A. Le Coq d'or et d'autres contes / illustres par B. Zworykine; traduction francaise de N. Andreieff. Paris: l'Edition d'art H. Piazza, 1925. 192 с.

- Pouchkine A. Boris Godounov / l'illustration et la decoration de l'ouvrage ont ete executees par Boris Zworykine; traduction francaise de A. Baranoff. Paris: L'Edition d'Art H. Piazza, 1927. 135 с.