Эпштейна-барр вирусный мононуклеоз: клинико-динамические особенности различных вариантов инфекции

Автор: Хмилевская Светлана Анатольевна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Инфекционные болезни

Статья в выпуске: 3 т.6, 2010 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены результаты наблюдения за 439 пациентами в возрасте от 1 до 18 лет с Эпштейна-Барр вирусным мононуклеозом. Дан подробный анализ клинико-лабораторных особенностей первичной инфекции и ее реактивации у больных разного возраста. Проведена интегральная оценка восстановительного периода в зависимости от возраста и варианта инфекции.

Дети, первичная инфекция, реактивация инфекция, эпштейна-барр вирусный мононуклеоз

Короткий адрес: https://sciup.org/14917128

IDR: 14917128

Текст научной статьи Эпштейна-барр вирусный мононуклеоз: клинико-динамические особенности различных вариантов инфекции

1 Введение. Многообразие клинических проявлений, особенности возбудителей, возможность их распространения всеми известными путями передачи позволили Европейскому регионарному бюро ВОЗ отнести герпетическую инфекцию в группу болезней, которые определяют будущее инфекционной патологии. Однако до настоящего времени остаются неразрешенными проблемы диагностики, лечения и профилактики герпесвирусных инфекции. Широкий тканевой тропизм, способность к персистенции в организме инфицированного человека являются уникальными биологическими свойствами всех герпесвирусов [1, 2]. Перечисленное в равной мере относится к такому представителю данного семейства, как вирус Эпштейна – Барр. Инфекция, вызванная ЭБВ, обнаруживается повсеместно и относится к одной из наиболее распространенных. Исследования, посвященные изучению особенностей ЭБВ-инфекции с позиций вирусной персистенции, в отечественной педиатрической практике единичны [3-5]. До настоящего времени дискутируются вопросы, касающиеся критериев диагностики, лечения и диспансеризации детей с различными вариантами течения инфекции, обусловленной данным вирусом. Не освещены в должной мере особенности клинических проявлений инфекционного процесса, вызываемого ЭБВ, в зависимости от длительности пребывания вируса в организме.

Представляется целесообразным комплексное исследование клинико-патогенетических особенно стей различных вариантов ЭБВ-инфекции у детей

с выявлением существующих взаимосвязей между многочисленными проявлениями заболевания и лежащими в их основе индивидуальными физиологическими и патологическими реакциями организма на данную инфекцию, которое бы позволило не только объективизировать критерии активности инфекционного процесса, но и оптимизировать лечение.

Цель работы: изучить клинико-лабораторные особенности первичной ЭБВ-инфекции и ее реактивации, протекающих в форме инфекционного мононуклеоза, у детей разного возраста, и провести интегральную оценку восстановительного периода.

Методы. Исследование проведено на базе муниципального медицинского учреждения «5-я детская инфекционная клиническая больница» г. Саратова. В исследование были включены 439 человек с Эпштейна–Барр вирусным мононуклеозом в возрасте от 1 до 18 лет. Для верификации диагноза применялись клинические, серологические и молекулярные методы диагностики. Наблюдение осуществлялось в период нахождения больных в стационаре, а также в различные сроки постгоспитального периода (через 1, 3, 6, 12 месяцев после выписки). Наряду с этим были изучены данные анамнеза на основании анализа историй развития ребенка и информации о пациенте, предоставленной его законными представителями. Критериями включения в протокол исследования являлись наличие активно протекающей ЭБВ-инфекции в форме инфекционного мононуклеоза; возраст от 1 до 18 лет; информированное согласие законного представителя больного. Критерии исключения: отсутствие маркеров ЭБВ-инфекции; мононуклеоз другой этиологии; тяжелая сопутствующая патология и обострения хронических заболеваний; диффузные болезни соединительной ткани;

ревматическая патология; органические заболевания сердечно-сосудистой системы; поражение печени другой этиологии; первичные иммунодефициты. Группу контроля составили 55 практически здоровых детей, сопоставимых по полу и возрасту с больными ЭБВ-мононуклеозом. В работе также использовались показатели популяционной заболеваемости острыми респираторными заболеваниями в г. Саратове по статистическим данным министерства здравоохранения Саратовской области.

Комплексное исследование подразумевало изучение клинико-динамических особенностей и лабораторных показателей у больных с ЭБВ-мононукле-озом на разных стадиях инфекционного процесса в зависимости от варианта инфекции.

Для этиологической диагностики заболевания использовался метод иммуноферментного анализа (ИФА). Проводилось определение специфических АТ-классов IgM и/или IgG к раннему (ЕА), капсидному (VCA) и ядерному (EBNA-1) антигенам вируса Эпштейна – Барр; IgM и IgG к ЦМВ и ВПГ1-2 (наборами реагентов фирмы «Вектор-Бест» (Новосибирск, Россия). Интерпретация серологических данных проводилась в соответствии с рекомендациями фирмы-производителя. Наряду с этим исследовались кровь и слюна на ДНК-ЭБВ методом ПЦР (тест-система «Ампли-Сенс TV 9-100», Россия). При наличии IgM к VCA и/или IgG к ЕА при отсутствии IgG к EBNA диагностировалась первичная инфекция (ПИ). Случаи мононуклеоза у детей, имевших помимо IgM к VCA и/или IgG к ЕА также диагностические титры IgG к EBNA (оптическая плотность более 0,5) наряду с положительными результатами ПЦР крови/слюны на ДНК-ЭБВ, расценивались как реактивация инфекции (РИ).

Обработка полученных результатов выполнялась на компьютерах серии Pentium, с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0 и Microsoft Exel for Windows 4,0. Использовались параметрические и непараметрические методы с указанием средних величин и среднеквадратичного отклонения (формат М±σ). Оценка различий между средними при соблюдении условий нормальности распределения и равенства дисперсий проводилась с помощью t-критерия. В случае сравнения средних в более чем двух группах применяли метод дисперсионного анализа АNОVA и апостериорного сравнения средних с оценкой критерия наименьшей значимости (LSD test of planned comparison). При несоблюдении условий применения параметрических методов анализа использовались непараметрические критерии: U-тест Манна–Уитни. Для оценки различий категориальных данных использовался точный критерии Фишера (двусторонний тест). Наличие статистической взаимосвязи анализируемых признаков определялось с помощью таблиц сопряженности признаков по критерию «максимального правдоподобия χ2» (ML Chi-square). Критический уровень значимости вычисляемых статистических критериев принимался равным 0,05.

Результаты. На основании профиля антител к антигенам данного возбудителя было установлено, что в половине процентов случаев (52% (228)) имела место реактивация инфекции. Среди детей с первичным мононуклеозом пациенты мужского пола составили 71% (150), женского – 29% (61) (p<0,05); при РИ – 53 (121) и 47% (107) соответственно (р>0,05).

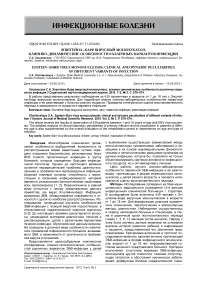

Изучение возрастных аспектов показало, что случаи реактивации инфекции чаще регистрировались среди больных первых трех лет жизни (36% (81 человек)), с явным превалированием в целом по группе пациентов до 7 лет (68% (153) при РИ, 48% (102) при ПИ, р<0,001), в то время как при первичной ЭБВ-инфекции отмечалось относительно равномерное распределение детей в группах от 1 до 13 лет (рис. 1). Между возрастом и вариантом инфекции выявлена статистически значимая связь (значимость критерия ML Chi-square р=0,029).

□ 1 -3 года □ 3-7 лет

□ 7-13 лет □ 13-16 лет

□ 16-18 лет

Первичная инфекция

Рис. 1. Распределение больных ЭБВ-мононуклеозом при первичной инфекции и ее реактивации в зависимости от возраста

Реактивация инфекции

Обращал на себя внимание высокий удельный вес среди пациентов с РИ часто болеющих детей (48 при РИ и 20% при ПИ, р<0,01).

При реактивации инфекции указания на перенесенное ранее заболевание, которое с определенной долей уверенности могло быть расценено как первичный мононуклеоз, регистрировались относительно редко (22%).

Основная масса больных как при РИ, так и в случае ПИ, переносила заболевание в среднетяжелой форме (86 (195) и 91% (191) соответственно, р>0,05). Тяжелые формы при различных вариантах инфекции регистрировались одинаково часто (4,4 (10) и 5,7% (12) соответственно, р>0,05), а удельный вес легких форм при РИ был выше (10 (23) и 3,8% (8) соответственно, р<0,05 ).

Проведенный анализ позволил определить две возрастные группы, при сравнении которых регистрировались максимально выраженные различия, касающиеся клинико-лабораторных особенностей первичной инфекции и ее реактивации. Первую из них составили дети до 7-летнего возраста (255 человек), вторую – старше 7 лет (184 человека).

У детей младшей возрастной группы (до 7 лет) манифестация эпизода реактивации инфекции сопровождалась меньшей частотой и выраженностью ряда клинико-лабораторных показателей по сравнению с первичной инфекцией, однако отмечалось более частое развитие лимфоаденопатии генерализованного характера (75 (115) при РИ и 64% (65) при ПИ, р<0,05). Подобные тенденции прослеживались и в старшей возрастной группе. Несмотря на это, относительно некоторых симптомов отмечалась обратная направленность различий либо их отсутствие. Так, гепато- и спленомегалия при реактивации инфекции у пациентов старше 7 лет встречались значимо чаще (97 (73) и 83 (91); 48 (36) и 32% (35) соответственно, р<0,05 при попарном сравнении), что отразилось на среднем показателе степени их увеличения в целом. А выраженность интоксикации при РИ была сопоста- вима с показателем при ПИ (2,64±0,38 и 2,78±0,62 (оценка в баллах), р>0,05) (табл. 1).

Обращало на себя внимание более длительное восстановление ряда нарушенных показателей у детей с реактивацией инфекции по сравнению с первичным мононуклеозом (особенно в случае их меньшей выраженности при поступлении в стационар). У пациентов старшей возрастной группы подобная динамика при ПИ прослеживалась более четко (табл. 2).

Среди гематологических особенностей РИ стоит отметить меньшую частоту и степень выраженности лейкоцитоза и лимфомоноцитоза, особенно при сравнении в младшей возрастной группе. Привлекал внимание факт более частого выявления атипичных мононуклеаров и сдвига лейкоцитарной формулы влево на фоне более высоких значений СОЭ при РИ у детей старше 7 лет. К периоду ранней реконва-лесценции при ПИ в обеих возрастных группах имелась четкая положительная динамика относительно частоты и выраженности основной массы измененных в остром периоде гематологических показателей (лейкоцитоз, лимфомоноцитоз, АМ, СОЭ), в то время как при реактивации инфекции имелась лишь тенденция к снижению абсолютного количества лимфоцитов в обеих возрастных группах, а у детей старше 7 лет – и абсолютного содержания моноцитов и СОЭ. Вследствие этого на момент выписки из стационара у детей с реактивацией инфекции были значимо выше относительный моноцитоз и уровень СОЭ, чем при первичном процессе.

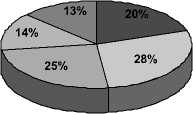

Период восстановления наиболее часто сопровождался явлениями астении, гепато- и спленомегалии, лимфопролиферативным синдромом, гематологическими сдвигами. Частота подобных проявлений зависела от возраста и варианта инфекции. В целом нормализация состояния после реактивации инфекции происходила медленнее, что отразилось в пологости кривой, характеризующей частоту регистрации остаточных явлений в течение года после реактивации процесса. С увеличением сроков наблюдения различия в числе детей с остаточными явлениями в группах с ПИ и РИ нарастали, становясь значимыми в младшей возрастной группе через 12 месяцев после выписки из стационара, а в старшей – уже через 3 месяца (рис. 2).

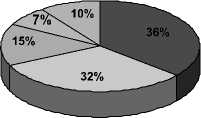

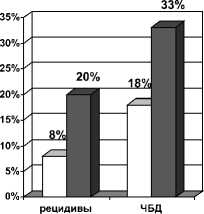

После перенесенного мононуклеоза у детей обеих возрастных групп отмечались признаки иммунной дисфункции, проявлявшейся в рецидивирующем характере течения болезни (14% при ПИ; 25% при РИ), а также увеличении заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что привело к росту удельного веса ЧБД при сохранности различий в группах с ПИ и РИ (рис. 3).

Описываемые изменения при РИ носили более выраженный характер и отличались монотонностью регистрации в течение всего периода наблюдения, в то время как при первичном процессе превалировали в ближайшие от острого периода сроки.

Помимо негладкого течения восстановительного периода, у части детей была диагностирована хро-

Таблица 1

Частота и выраженность основных клинических симптомов заболевания у больных инфекционным мононуклеозом в остром периоде заболевания в зависимости от возраста и варианта инфекции

|

Симптом |

До 7 лет (n=255) |

Старше 7 лет (n=184) |

|||

|

ПИ (n=102) |

РИ (n=153) |

ПИ (n=109) |

РИ (n=75) |

||

|

Максимальная температура тела (0С) |

38,8±1,47 |

38,0±1,89* |

39,2±2,34 |

38,4±2,28* |

|

|

+ ^ CQ О о 1— о о го |

Интоксикация (выраженность) |

2,26±0,43 |

2,12±0,48* |

2,78±0,62 |

2,64±0,38 |

|

Боль в горле (степень) |

1,44±1,07 (n=60) |

1,67±1,03 (n=72) |

2,01±0,65 |

1,83±0,91 |

|

|

Размеры небных миндалин (степень увеличения) |

2,03±0,55 |

2,09±0,53 |

1,99±0,69 |

1,92±0,54 |

|

|

Налеты (распространенность) |

1,83+0,54 |

1,24+0,37* |

2,56+0,63 |

1,38+0,54* |

|

|

Отек носоглотки (выраженность) |

2,09+0,93 |

1,99+1,01 |

2,07+0,84 |

1,78+1,02* |

|

|

Степень увеличения шейных л/узлов (см) |

2,27+1,12 |

1,98+1,11* |

2,91+1,02 |

2,24+1,16* |

|

|

Гепатомегалия (степень), см |

2,28+0,87 |

1,89+0,92* |

1,58+0,95# |

2,06+1,09* |

|

|

Спленомегалия (см) |

1,27+1,10 |

0,92+1,17* |

0,43+0,77# |

0,73+1,10 |

|

|

Фебрилитет |

69%(70) |

71%(109) |

84%(92)# |

84%(63)# |

|

|

ю го го о 1- о го 1-о 1— о го |

Увеличение миндалин 3 степени |

19%(19) |

17%(26) |

23%(25) |

11%(8) |

|

Выраженный отек носоглотки |

36%(37) |

34%(52) |

28%(31) |

21% (16) |

|

|

Наличиие налетов в ротоглотке |

100% (102) |

96%(147) |

97%(106) |

93%(70) |

|

|

Распространенные налеты |

12%(12) |

5%(7)* |

15%(16) |

7%(5)* |

|

|

Генерализованная лимфоаденопатия |

64%(65) |

75%(115)* |

49%(53)# |

55%(41)# |

|

|

Увеличение шейных л/узлов в виде «пакетов» |

36%(37) |

26%(40)* |

32%(35) |

16%(12)* |

|

|

Экзантема |

21%(21) |

25%(38) |

13%(14) |

19%(14) |

|

|

Гепатомегалия |

92%(94) |

78%(119)* |

83%(91)# |

97%(73)*# |

|

|

Спленомегалия |

68%(70) |

52%(79)* |

32%(35)# |

48%(36)* |

|

П р и м еч а н и е . * – значимость критерия Манна–Уитни или Фишера (двусторонний тест) <0,05 при сравнении с соответствующими показателями группы с ПИ; # – значимость критерия Манна–Уитни или Фишера (двусторонний тест) <0,05 при сравнении с соответствующими показателями группы детей младше 7 лет с аналогичным вариантом инфекции.

Рис. 2. Частота регистрации остаточных явлений в ходе катамнестического наблюдения среди детей, перенесших ЭБВ-мононуклеоз, в зависимости от возраста и варианта инфекции

старше 7 лет

Рис. 3. Удельный вес ЧБД и детей с рецидивирующим течением заболевания среди лиц, перенесших ЭБВ-мононуклеоз, в зависимости от возраста и варианта инфекции

ническая ЭБВ-инфекция. Клиническая симптоматика, гематологические сдвиги, наряду с признаками вирусной активности, свидетельствовали в пользу формирования хронической активной формы в исходе первичного процесса у 5% пациентов (у 7,4% детей до 7 лет и у 1,1% – старше 7-летнего возраста), а также позволили констатировать ее наличие у 19% детей, перенесших реактивацию инфекции (у 19% – до 7 лет, у 19% – старше 7 лет).

Обсуждение. Данные серологического обследования позволяют сделать вывод о возможности манифестации инфекционного процесса с формированием симптомокомплекса мононуклеоза не только при первичной ЭБВ-инфекции, но и при ее реактивации.

Полученные результаты показывают, что гендерные отличия, неоднократно описываемые в литературе, характерны для первичного мононуклеоза и не наблюдаются при ее реактивации.

Преобладание среди больных с РИ пациентов первых лет жизни, на наш взгляд, объясняется онтогенетическими особенностями, присущими детям этого возраста, и согласуется с данными А.С. Левиной (2006) и А.А. Андреевой (2006) о более частом рецидивирующем и хроническом течении ЭБВ-инфекции в раннем возрасте [3, 6].

Отсутствие у основной массы пациентов с РИ данных о перенесенном ранее мононуклеозе, свидетельствует о реализации первичной инфекции у этих детей преимущественно в виде атипичных и субкли-

Таблица 2

Продолжительность, частота и выраженность основных клинических симптомов заболевания у больных ЭБВ-мононуклеозом в период ранней реконвалесценции в зависимости от возраста и варианта инфекции

|

Симптом |

До 7 лет (n=255) |

Старше 7 лет (n=184) |

|||

|

ПИ (n=102) |

РИ (n=153) |

ПИ (n=109) |

РИ (n=75) |

||

|

о о 11 о о х ° (5 |

Фебрилитет (продолжительность, сутки) Субфебрилитет |

2,89+2,12 |

2,12+2,13* |

2,61+2,68 |

2,59+2,30 |

|

(продолжительность, сутки) Общая продолжительность лихорадки |

3,27+2, 04 |

4,46+1,58* |

4,43+2,66# |

5,27+2,49*# |

|

|

(сутки) |

6,16+2,94 |

6,58+2,64 |

7,04+3,47# |

7, 86+3,39*# |

|

|

Боль в горле (продолжительность, сутки) Размеры небных миндалин |

3,00+3,12 (n=60) |

3,30+2,52 (n=72) |

5,87+3,09# |

4,18+2,69*# |

|

|

(степень увеличения) |

1,08+0,65 |

1,03+0,70 |

0,80+0,63# |

1,04+0,74* |

|

|

Налеты (продолжительность, сутки) |

5,18+1,96 |

5,14+2,06 |

6,23+2,67# |

5,78+2,62# |

|

|

Степень увеличения шейных л/узлов (см) Гепатомегалия (см, больше возрастной |

1,18+0,78 |

0,95+0,86* |

1,29+1,22 |

1,22+1,07# |

|

|

нормы) Спленомегалия (степень выстояния из |

2,83+1,40 |

2,89+1,71* |

1,89+1,63# |

2,27+1,36* |

|

|

подреберья, см) |

0,58+0,83 |

0,29+0,70* |

0,28+0,76# |

0,13+0,34 |

|

|

го го го |

Субфебрилитет |

4%(4) |

14%(22)* |

5%(5) |

21%(16)* |

|

Затруднение носового дыхания |

31%(32) |

44%(67)* |

20%(22)# |

33%(25)* |

|

|

Лимфоаденопатия |

71%(72) |

75%(115) |

65%(71) |

79%(59)* |

|

|

Гепатомегалия |

76%(78) |

67%(103) |

70%(76) |

84%(63)*# |

|

|

Спленомегалия |

40%(40) |

21%(32)* |

18%(14)# |

16%(17) |

|

П р и м еч а н и е . * – значимость критерия Манна – Уитни или Фишера (двусторонний тест) <0,05 при сравнении с соответствующими показателями группы с ПИ; # – значимость критерия Манна – Уитни или Фишера (двусторонний тест) <0,05 при сравнении с показателями группы детей до 7 лет с аналогичным вариантом инфекции.

нических форм, а возможно, и вследствие перинатального контакта [7-10].

Результаты исследования показывают, что ЭБВ-мононуклеоз сохраняет свои характерные клинические признаки, включающие лимфаденопатию, лихорадку, тонзиллит, гепатоспленомегалию. Несмотря на сходство клинической симптоматики первичной инфекции и ее реактивации, обнаруживается целый ряд патогенетически обусловленных особенностей клинико-лабораторных проявлений как острого, так и восстановительного периодов, которые имеют непосредственную связь с возрастным фактором. В целом из общих тенденций следует выделить меньшую выраженность, но большую продолжительность основных проявлений заболевания у детей с реактивацией инфекции, особенно в старшей возрастной группе.

Изменения гематологических показателей в динамике болезни свидетельствуют в пользу значительного влияния на типовые реакции факта предшествующей персистенции изучаемого инфекционного агента, меньшей реактивности в случае РИ, а также повышения роли воспаления в течении инфекционного процесса. В старшей возрастной группе отмечается наибольшая выраженность подобных явлений, что, по всей вероятности, связано с увеличением сроков персистенции вируса и, как следствие, нарастанием глубины обусловленных данным фактом нарушений, влияющих на гомеостаз организма в целом.

Из полученных в ходе катамнестического наблюдения данных следует, что нормализация состояния после РИ происходит медленнее, чем после первичного процесса, чаще наблюдаются различные остаточные явления, высока частота их сочетанности.

У детей обеих возрастных групп как после первичного ЭБВ-мононуклеоза, так и после реактивации инфекции отмечаются клинические признаки вторичного иммунодефицита, проявляющегося в рецидивирующем характере течения заболевания, а также в увеличении заболеваемости острыми респираторными инфекциями по сравнению как с показателями до настоящего заболевания, так и с популяционными показателями нашего региона. Данные нарушения носят более выраженный характер в группе больных, переносящих реактивацию инфекции.

У детей с РИ в катамнестическом периоде в 4 раза чаще наблюдаются признаки хронической активной ЭБВ-инфекции.

Заключение.

-

1. Клиническая картина мононуклеоза развивается в случаях первичной ЭБВ-инфекции (48%) и при ее реактивации (52%), что обусловливает целый ряд особенностей, как в острый период, так и в от-

- даленные сроки. Первичный процесс по сравнению с реактивацией инфекции характеризуется не только большей выраженностью основных проявлений заболевания, но и более динамичным восстановлением измененных параметров, в то время как у 40% детей после реактивации инфекции длительно сохраняется комплекс остаточных явлений, свидетельствующий в пользу персистенции возбудителя. Клинические особенности непосредственно связаны с возрастом пациентов.

-

2. Как после первичного ЭБВ-мононуклеоза, так и после реактивации инфекции, независимо от возраста отмечаются клинические проявления вторичного иммунодефицита в виде рецидивирующего характера течения болезни (14% при ПИ и 25% при РИ), а также увеличения заболеваемости острыми респираторными инфекциями. У детей, переносящих реактивацию инфекции, данные нарушения носят более выраженный характер.

Список литературы Эпштейна-барр вирусный мононуклеоз: клинико-динамические особенности различных вариантов инфекции

- Исаков В.А., Архипова Е.И., Исаков Д.В. Герпесви-русные инфекции человека: руководство для врачей. СПб., 2006. С. 302.

- Белозеров Е.С. Болезни герпесвирусной группы: Учеб. пособие. Элиста: Джангар, 2005. 64 с.

- Левина А.С. Клинико-иммунологическая эффективность иммуномодулирующих препаратов при инфекционном мононуклеозе у детей: Автореф. дис.... канд. мед. наук. СПб., 2006. 24 с.

- Санталова Г.В. Клинико-патогенетические механизмы формирования соматической патологии у детей с персисти-рующими инфекциями (гомотоксикологический подход): Автореф. дис.... д-ра мед. наук. Оренбург, 2005. 40 с.

- Хроническая инфекция вируса Эпштейна-Барр у детей: современные аспекты диагностики и лечения/Э.Н. Си-мованьян, В.Б. Денисенко, A.M. Сарычев, А.В. Григорян//Педиатрия. 2006. № 2. С. 1-6.

- Андреева А.А. Клинико-иммунологические особенности течения инфекционного мононуклеоза Эпштейна-Барр-вирусной этиологии у детей и иммунокоррекция кипфероном: Автореф. дис.... канд. мед. наук. Красноярск, 2006. 24 с.

- Закина А.А. Патогенетические аспекты перинатальной герпесвирусной инфекции у детей: Автореф.... дис. канд. мед. наук. СПб., 2006. 24 с.

- Риск вертикального инфицирования и особенности течения неонатального периода у детей с внутриутробными инфекциями/А.Л. Заплатников, М.Ю. Корнеева, Н.А. Коровина [и др.]//Русский медицинский журнал. 2005. № 13 (1). С. 45-47.

- Состояние здоровья внутриутробно инфицированных детей/М.Ю. Корнеева, Н.А. Коровина, А.Л. Заплатников [и др.]//Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2005. № 2. С. 48-52.

- Рябчук Ф.Н., Александрова В.А., Пирогова З.И. Перси-стирующие инфекции у детей младшего и старшего возраста. СПб., 2009. 120 с.