Эргономическое нормирование в системе качества трудовой жизни

Автор: Орефков В.В.

Журнал: Уровень жизни населения регионов России @vcugjournal

Статья в выпуске: 1 (143), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье на базе исследований по организации труда на рабочих местах различных предприятий ряда отраслей промышленности аргументируется вывод о том, что качество трудовой жизни, как и качество труда (процессов труда) можно оценивать на основе интегрального показателя эргономичности рабочего места, который, в свою очередь, формируется из двух количественных показателей: эргономичности выполняемых на рабочем месте трудовых процессов и эргономичности условий труда.

Качество трудовой жизни, эргономика, нормирование, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, рабочее место

Короткий адрес: https://sciup.org/143181258

IDR: 143181258

Текст научной статьи Эргономическое нормирование в системе качества трудовой жизни

Эта сфера деятельности (материальное, информационно-интеллектуальное производство и наука) является фундаментальной для обеспечения качества жизни. Труд играет центральную роль в жизни большинства населения. Результаты и последствия этой составляющей качества жизни непосредственно влияют на все ее стороны в обществе.

Качество трудовой жизни, прежде всего, адекватно характеризуется качеством труда: наемного работника или работодателя, основанного на их способностях, направленных на выработку товара или производство знаний. Качество труда выражается уровнем квалификации работников и производительностью их труда, размерами первичных трудовых и предпринимательских доходов в сравнении со стоимостью жизни, а также величинами производных от них страховых выплат.

Качество трудовой среды характеризуется созданием условий для достойного труда: типом труда (преимущественно физическим или умственным), возможностями проявления в процессе труда элементов творчества и самостоятельности, смены видов деятельности и продвижения по службе, соблюдением интересов работников, а также безопасностью и охраной труда.

Не случайно, категория «качество трудовой жизни» (quality of working life) наиболее широко анализируется в зарубежной литературе в аспектах управления человеческими ресурсами, рассмотрения благосостояния работников, их участия в принятии решений об охране здоровья, развитии способов и методов улучшения работы и повышения удовлетворенности трудом [1, 2].

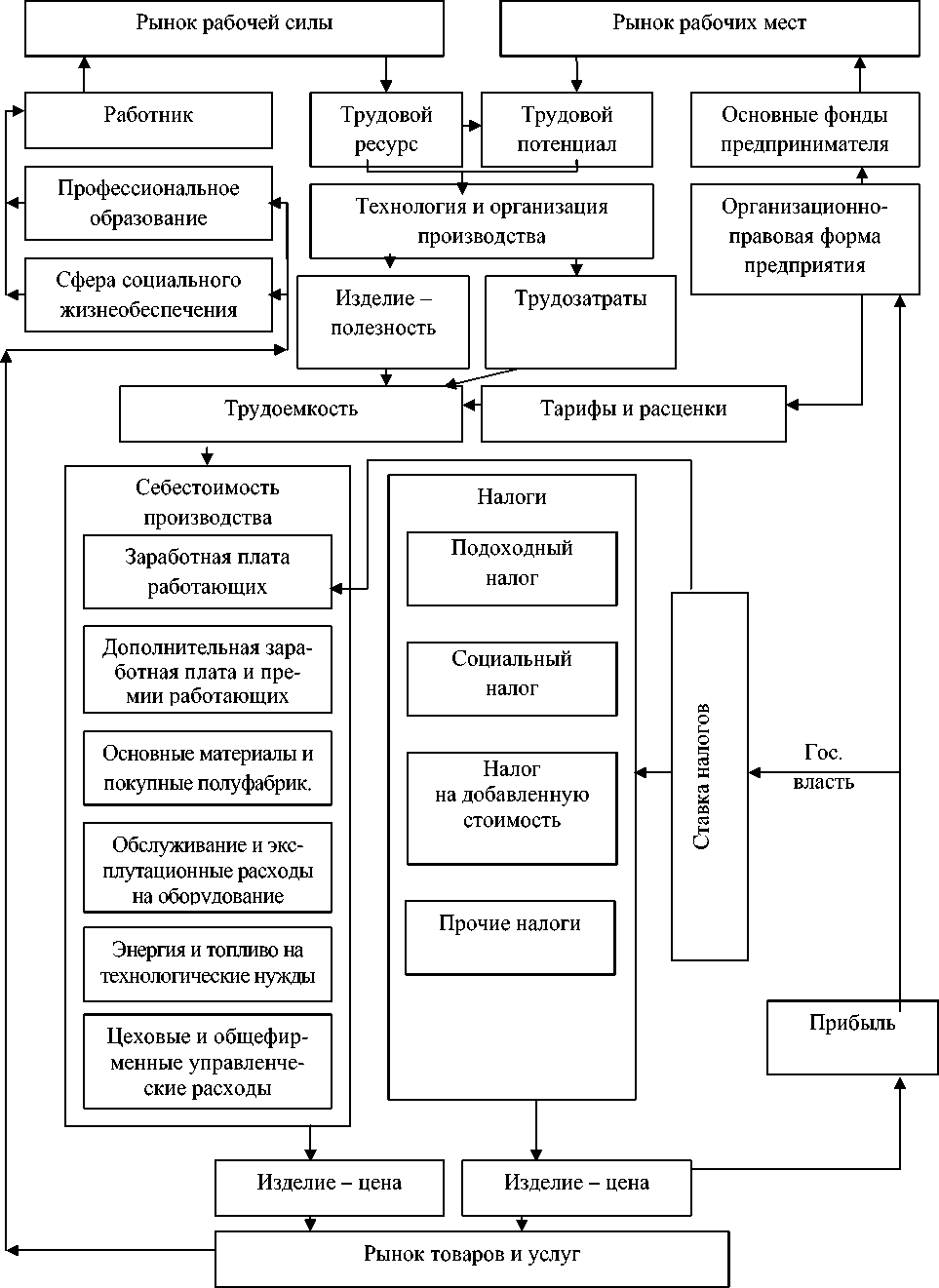

Качество трудовой жизни в значительной степени зависит от реализации принципа социального партнерства, регулирующего социально-трудовые отношения между их субъектами: государство – работодатель (объединения работодателей) – работник – профсоюзы (общественные объединения работников). Структура взаимодействия социальных партнеров в сфере трудовой деятельности представлена нами на рис.1.

При описании структуры процессов взаимодействия партнеров в сфере трудовой деятельности мы используем такие понятия как «трудовой ресурс», «трудовой потенциал». Различные авторы совершенно по-разному толкуют эти понятия. Одни из них считают, что трудовые ресурсы и трудовой потенциал – одно и то же, другие авторы их разделяют, в статистической отчетности есть попытки разделить фрагменты в условиях так называемой рыночной экономики, однако точного разделения этих понятий пока нет.

Рис.1. Модель структурных процессов взаимодействия партнеров в сфере трудовой деятельности

Основной нашей задачей является попытка обобщить ранее высказанное разными учеными, статистиками, политическими деятелями, другими исследующими этот вопрос или работающими на рынке труда. Понятиям «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал», можно дать любую трактовку, но сначала надо найти тот объект и тот субъект, к которому можно отнести понятие «трудовые ресурсы» и «трудовой потенциал».

Мы придерживаемся мнения В.Н. Бобкова и Е.А. Еремеевой, что трудовые ресурсы отделены от трудового потенциала и трудовой потенциал является не характеристикой трудовых ресурсов, а относится к оценочным критериям рабочих мест как производственному пространству, где реально функционирует трудовой ресурс.

Как видно из изложенного, нами принимается четкая позиция:

-

- трудовые ресурсы - это ресурсы работника;

-

- трудовой потенциал - это возможные (необходимые) требования работодателя к трудовым ресурсам;

-

- рабочее место - производственное пространство, где реализуется трудовой ресурс работника и трудовой потенциал работодателя.

В самом деле, даже самые поверхностные явления рынка труда позволяют четко декларировать:

-

- работник на рынок труда представляет свой документально обоснованный трудовой ресурс, подтверждаемый паспортом, трудовой книжкой, медицинским подтверждением здоровья и документами об образовании и характеристиками о практическом опыте работы;

-

- работодатель на рынок труда выставляет свои рабочие места с количественными характеристиками трудового потенциала, документированного паспортом рабочего места, подтвержденного государственными аттестатами и сертификатами соответствия.

В реальной действительности соединение трудовых ресурсов (рабочей силы работника) с трудовым потенциалом (оживления рабочих мест) составляет систему функционирования определенной совокупности рабочих мест по технологической логике создания продукции, обладающей стоимостью и ценностью.

Таким образом, трудовые ресурсы, соединяясь с трудовым потенциалом, данным в форме совокупности предметов и средств труда и энергетических источников, созидают изделие с его полезными потребительскими свойствами.

Действующие нормативы расходования различных производственных ресурсов в условиях рынка должны определять главным образом, тот экономический интерес предприятий и их конечный результат, который позволяет правильно планировать виды и объемы выпускаемой продукции, а также допустимый расход ресурсов и величину предполагаемых ресурсов.

Мы считаем, что трудоемкость продукции (работ, услуг) является одним из главных показателей, обобщающих технико-экономическую характеристику деятельности первичного социума - предприятия.

В связи с переходом на рыночные отношения возрастает роль противозатратного подхода к хозрасчетной деятельности предприятий. Уже на стадии заключения договора (контракта) необходимы быстрые многовариантные расчеты основных техникоэкономических показателей производства конкретного вида изделий. Показатель трудоемкости, с одной стороны, является основным критерием технологичности конструкции изделия, с другой стороны, на основе этого показателя разрабатывается вся система технико-экономических показателей.

Нормировать трудоемкость - значит установить количество труда, необходимого для производства какой-либо продукции. В этом смысле нормирование труда является неотъемлемой функцией любого общественного производства.

В зависимости от того, как полно учитываются затраты рабочего времени на изготовление продукции, содержание трудоемкости меняется. В настоящее время наиболее распространенным показателем в технико-экономическом планировании и управлении предприятием является показатель технологической трудоемкости (метод суммирования нормированного рабочего времени на изготовление изделия по всем технологическим операциям и переделам) и метод удельных трудоемкостей.

Нормативная трудоемкость продукции измеряется в нормо-часах. Фактическая трудоемкость продукции исчисляется делением фактически затраченного рабочего времени в человеко-часах или в человеко-днях на общий объем продукции в натуральных или стоимостных измерениях.

Приведенные определения показывают, что оба показателя, по нашему мнению, являются индикаторами соответствующих процессов в социально-трудовых отношениях и могут стать количественными критериями оценки состояния организации социального партнерства в сфере труда. Действительно, измерение трудоемкости в нормо-часах отражает состояние системы норм и нормативов, применяемых в организации процессов социального партнерства в области конкретных трудовых отношений. Измерение же трудоемкости в человеко-часах показывает фактические издержки живого труда в конкретных производственно-технических условиях производства. В этом показателе отражаются как регламентированная законом продолжительность рабочего дня, так и затраты живого труда за пределами регламента (сверхурочные), на преодоление различного рода помех, возникающих в организации труда (простои) и технологических отступлений.

Рассмотрим с позиций социального партнерства некоторые показатели, используемые в официальной науке и статистике труда.

Следует иметь ввиду, что в понятии «трудоемкость» находит свое выражение соотношение понятий «трудовой ресурс» и «трудовой потенциал», поскольку с одной стороны трудоемкость изделия или операции отражает результат проявления и развития профессиональных и личных качеств и способностей человека (трудовой ресурс), а с другой – уровня реализации этих способностей: требования, предъявляемые рабочим местом исполнителю работы – человеку (трудовой потенциал). Вместе с тем, необходимо указать на то, что трудовой потенциал рабочего места формируется исходя их возможностей человека как организма и как личности. Следовательно, в основе определения и трудового ресурса, и трудового потенциала лежит так называемый «человеческий фактор», «человек работающий» («homo faber»), который, собственно говоря, напрягая свой организм в процессе труда при совершении трудовых действий с одной стороны функционирует адекватно общей нагрузке (тяжесть, сложность, санитарно-гигиенические условия труда), присутствующей на рабочем месте; а с другой стороны формирует генерализованную реакцию в ответ на эту нагрузку в виде физической, интеллектуальной напряженности. Здесь ярко проявляет себя так называемый «антропоцентрический подход» [5], отдающий приоритетную роль исполнителю работы – человеку, как в формировании процесса труда, так и организации своего окружения в виде рабочего места.

Обе эти стороны (трудовой процесс и рабочее место) с акцентом исследований на человеке, его личности, изучаются комплексной научной дисциплиной, называют эргономикой [3, 4, 5].

Длительные исследования по организации труда на рабочих местах различных предприятий ряда отраслей промышленности [4, 5], позволили нам прийти к выводу о том, что качество трудовой жизни, как и качество труда (процессов труда) можно оценивать на основе интегрального показателя эргономичности рабочего места, который, в свою очередь, конструируется из двух количественных показателей: эргономичности выполняемых на рабочем месте трудовых процессов и эргономичности условий труда.

Под эргономичностью рабочего места понимается набор свойств и признаков рабочего места, который способствует высокой производительности труда, высокому качеству производимой продукции; создает оптимальное соотношение «рабочая нагрузка – напряженность организма», переживаемое субъективно человеком как удобство пользования этим рабочим местом, как его комфортность при выполнении исполнителем предусмотренного комплекса единичных процессов труда (технологических операций).

Эргономическое нормирование труда- это определение количества и качества живого труда с учетом отношения рабочей нагрузки к совокупной (физической и интеллектуальной) напряженности организма, выражаемого уровнем его работоспособности. Базовой (первичной) процедурой эргономического нормирования труда является расчет трудоемкости единичного процесса труда (технологической операции) и их комплекса, совершаемого на рабочем месте с определением коэффициента интенсивности труда как произведения четырех коэффициентов: тяжести, сложности, условий труда и эмоциональной напряженности.

В самом общем виде оценка эргономичности рабочих мест должна ответить на вопрос: в какой мере различные параметры изучаемого рабочего места и совершаемых трудовых процессов соответствуют возможностям исполнителя работы - «человека - оператора». При этом степень эргономичности рабочего места формируется системой количественных его показателей, которые можно определить прямым измерением изучаемого свойства (например, высота рабочей поверхности, ее ширина, длина; усилия, совершаемые человеком при выполнении процесса труда; уровень освещенности и пр.), а также системой качественных (квалиметрических) его показателей, которые определяют количественную меру сочетаний физических и других (эстетических, например, уровень комфортности рабочего места; социально-психологических - уровень личностных взаимоотношений; психофизиологических - динамика функциональных состояний организма и т.п.) факторов, в конечном итоге влияющих на форму производственной функции рабочего места. Вместе с тем хотелось бы отметить, что даже те признаки и свойства, которые можно измерять непосредственно, всегда должны сравниваться с некоторыми стандартными значениями или их диапазонами, то есть в конечном итоге в каждом конкретном рассматриваемом эргономическом свойстве или признаке уже изучаются некоторые соотношения параметров, а значит здесь мы переходим в область квалиметрической науки. Поэтому полагаем, что при построении эргономической модели рабочего места в любом случае речь идет о его качественной, квалиметрической модели.

Квалиметрическая оценка эргономичности рабочего места (эргономическая его экспертиза) должна быть основана на подробном анализе совершаемых исполнителем единичных процессов труда (технологических операций), полного их набора, формирующего функциональное назначение рабочего места. Алгоритмический анализ выполняемых технологических операций позволяет сразу же акцентировать внимание на тех видах рабочей нагрузки, которые вызывают напряжение организма при реализации единичных процессов труда. Далее выявленные источники повышенной (или пониженной) нагрузки дают возможность перейти к рассмотрению причин изменения величины нагрузки по сравнению с нормой, которые могут заключаться в конструкции рабочего места (оборудование, оснастка, инструмент); условиях труда, особенно санитарно-гигиенических; технологических процессах; организационно-технических условиях и т. п.

В единичном процессе труда, являющегося цементирующей связью всех факторов, присутствующих на рабочем месте, по аналогии с реакциями связей в механике отражаются соотношением многих параметров, формируемых как техникой, производственной средой, так и человеком. При этом мы не зря упомянули и о негативном влиянии пониженных нагрузок, поскольку, во всяком случае, относительно двух базовых показателей: тяжести и сложности трудового процесса; с одной стороны, недостаток двигательной активности (особенно это касается диспетчерских, операторских специальностей) может привести к быстрому утомлению, а при постоянном повторении и к различного вида заболеваниям (остеохондрозы, застой крови в нижних конечностях, варикозное расширение вен и т.п.), а с другой стороны - недостаток информационной нагрузки (депривация) вводит работника в сонное состояние, резко снижающее производительность труда, формирует отрицательную мотивацию к выполняемой работе, ее непрестижность, и так же, как и пониженный уровень двигательных действий, может вызвать различные расстройства организма, в том числе и психического порядка. Именно поэтому при эргономической оценке речь идет об оптимизации энергетических и информационных нагрузок и используются для их оценки биполярные шкалы, в которых оптимальные значения измеряемых функций находятся в области, близкой к единице; что касается нагрузки производственной среды (санитарно-гигиенические условия труда) и нервно-эмоционального напряжения, то для них имеет смысл говорить лишь о превышении над нормальными величинами, регламентируемыми соответствующими гигиеническими стандартами (ПДК, ПДУ, уровень стрессо-устойчивости и др.), поэтому для этих видов нагрузок нами выстроены шкалы однополярные с постепенным увеличением степени действия нагрузки по отношению к нормальным условиям, которые также отражаются единицей на относительной шкале каждого из описываемых видов нагрузок.

Квалиметрический метод оценки эргономичности рабочего места, предлагаемый нами, представляет собой, собственно говоря, экспертную оценку факторов трудового процесса, условий труда и конструкции (компоновки) рабочего места с точки зрения их соответствия психофизиологическим возможностям человека-оператора. Эргономическую экспертизу рабочего места целесообразно совмещать с аттестацией его по условиям труда, тем более что, первый уровень оптимизации систем «человек – техника – производственная среда» (СЧТС) – это создание безопасных условий труда; то есть аттестация в современном виде представляет собой часть широкого фронта эргономических работ по достижению в конечном итоге высокой производительности и комфортности рабочего места.

Результатом эргономической оценки рабочего места является определение ее интегрального показателя, складывающегося из пяти основных групповых показателей, каждый из которых в свою очередь представляет суммарную характеристику частных (единичных) параметров рабочего места. Единичные параметры определяются в балльной системе следующим образом: параметр полностью соответствует эргономическому требованию (нормативу) – 3 балла; параметр частично совпадает с диапазоном (величиной) эргономического норматива – 2 балла; параметр только касается (незначительно совпадает) с границами оптимального диапазона эргономического требования – 1 балл; параметр совершенно не совпадает с оптимальным размахом эргономического требования – 0 баллов.

В самом общем виде, в понятийном плане, интегральный показатель результатов эргономической экспертизы рабочего места выступает в виде показателя его эргономичности (степени эргономичности).

Результаты эргономической экспертизы отражаются в виде «Карты эргономической экспертизы рабочего места», пример формирования которой представлен ниже (табл.1).

Таблица 1

КАРТА ЭРГОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ № 01

рабочего места Фрезеровщика (профессия, должность работника)

Производственный объект: ОАО ПО «Редуктор» Цех (отдел): Цех № 11

Рабочее место № 01 Количество аналогичных рабочих мест 1

|

№ |

Групповой |

Единичные |

Параметры |

||||

|

п/ п |

эргономический показа тель |

показатели |

Наименование |

Единица измерения |

Норматив |

Измеренное значение |

Баллы |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

1 |

Антропометрический |

1.1. Требования к размерам рабочей поверхности |

Высота Ширина Глубина |

мм мм мм |

750-1000 не более1550 не более 800 |

1000 1200 650 |

3 3 3 |

|

1.2. Требования к пространству для ног |

Проем под рабочей поверхностью Выемка для ступней |

мм мм |

не менее 100 не менее 125 |

Отсутствует Отсутствует |

1 1 |

||

|

1.3. Требова- |

|||||||

|

ния к зонам моторного поля |

Предельная до- |

мм |

1550 |

1550 |

3 |

||

|

сягаемость рук |

мм |

1400 |

1400 |

3 |

|||

|

слева–направо |

мм |

800 |

700 |

2 |

|||

|

сверху–вниз спереди–назад Допустимая до- |

мм |

1350 |

1350 |

3 |

|||

|

сягаемость рук |

мм |

770 |

770 |

3 |

|||

|

слева–направо сверху–вниз спереди–назад |

мм |

730 |

730 |

3 |

|||

|

Величина группового показателя ( Мi ), баллы |

|||||||

|

1,695 |

|||||||

|

2 |

Биомехани- |

2.1. Требова- |

|||||

|

ческий |

ния к органам управления |

Форма ОУ |

Надежность |

Соот- |

3 |

||

|

Удобство |

ветст- |

||||||

|

Безопас- |

вует |

||||||

|

ность |

норма- |

||||||

|

2.2. Требования к усилиям |

тивам |

||||||

|

перемещения ОУ |

Усилия перемещения для кнопок |

кг |

0,6-1,2 |

0,8 |

3 |

||

|

2.3. Требования к перемещению ОУ |

Точность пере- |

Соот- |

3 |

||||

|

мещения |

ветст- |

||||||

|

вует |

|||||||

|

Скорость пере- |

норме |

||||||

|

мещения |

об/сек |

0,5-2,0 |

0,5 |

3 |

|||

|

2.4. Требования к группи- |

Соот- |

3 |

|||||

|

рованию ОУ |

Функциональная |

ветст- |

|||||

|

группировка |

вует нормативам |

||||||

|

Расстояние между ОУ |

мм |

16-22 |

20 |

3 |

|||

|

2.5. Требования к кодиро- |

Кодирование |

||||||

|

ванию ОУ |

надписями |

3 |

|||||

|

2.6. Соотношение «физическая нагруз-ка-физическая напряженность организма» |

Максимальный коэффициент тяжести |

0,6-1,0 |

1,18 |

2 |

|||

|

Величина группового показателя ( Мi ), баллы 2,788 |

|||||||

|

3 |

Гигиенический |

3.1. Степень опасности ОВПФ |

Коэффициент условий труда |

1,0 |

1,04 |

2,0 |

|

|

Величина группового показателя ( Мi ), баллы 2,00 |

|||||||

|

4 |

Психофизиологический |

|

Размеры сенсорного поля. Латеральный (боковой) угол: – влево – вправо Вертикальный угол: – вверх – вниз Оптимальная зона сенсорного поля Латеральный (боковой) угол: – влево – вправо Вертикальный угол: – вверх – вниз |

град град град град град град град град |

95 95 75 85 15 15 0 30 |

95 95 75 85 15 15 0 30 Соот-ветст-вуют нормативам |

3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

|

4 |

Психофизиологический |

4.1. Требования к параметрам зон размещения СОИ |

Размеры сенсорного поля. Латеральный (боковой) угол: – влево – вправо Вертикальный угол: – вверх – вниз Оптимальная зона сенсорного поля |

град град град град |

95 95 75 85 |

95 95 75 85 |

3 3 3 3 |

|

Латеральный (боковой) угол: |

град град |

15 15 |

15 15 |

3 3 |

|||

|

4.2. Требования к взаимному размещению ОУ и СОИ на оборудовании |

– влево – вправо Вертикальный угол: – вверх – вниз |

град град |

0 30 |

0 30 Соот-ветст-вуют нормативам |

3 3 3 |

||

|

4.3. Требования к расположению СОИ в зонах сенсорного поля |

Объединение в |

Соот- |

3 |

||||

|

функциональ- |

ветст- |

||||||

|

ные блоки |

вует норма- |

||||||

|

Минимальные |

минуты |

не менее 12’ |

тивам |

3 |

|||

|

угловые размеры СОИ Расположение |

должны на- |

12'-1° |

3 |

||||

|

блоков СОИ |

ходиться в |

Соот- |

|||||

|

поле зрения |

ветст-вует норма- |

||||||

|

4.4. Требования к группированию СОИ на оборудова- |

Количество СОИ |

шт. |

не более 7 |

тивам |

3 |

||

|

нии |

в одной группе Соблюдение |

34 |

3 |

||||

|

принципов группировки |

Соот-ветст-вует норма- |

||||||

|

4.5. Требования к инфор- |

Число СОИ для |

шт. |

не более 9 |

тивам |

3 |

||

|

мационной |

одновременного |

||||||

|

нагрузке |

наблюдения Частота пере- |

не более 1 |

3 |

3 |

|||

|

ключения вни- |

переключе- |

||||||

|

мания |

ния за 2 сек |

Работ- |

|||||

|

ник |

|||||||

|

Число элемен- |

шт. |

Одновре- |

сам |

3 |

|||

|

тов, требующих |

менно не |

регу- |

|||||

|

запоминания |

более 4 |

лирует |

|||||

|

Коэффициент |

эту |

||||||

|

очереди (веро- |

часто- |

||||||

|

ятность обра- |

Максималь- |

ту |

3 |

||||

|

ботки информа- |

ный равен |

||||||

|

ции в условиях очереди) |

1,0 |

|

4.6. Оптимальный режим труда и отдыха |

Соот-ветст-вует нормативу 1,0 |

2 |

||||||

|

Ра 1,0 • • 0,8 • • 0,6 0,4 0,2 |

ботоспособность σ = 0,09

• । । । । i |

1 11 X |

||||||

|

1 2 3 4 5 6 7 Часы смены |

||||||||

|

Баланс рабочего времени |

||||||||

|

4.7. Соотношение «информационная на-грузка–интел-лектуальная напряженность организма» |

Максимальный коэффициент сложности |

0,7-1,0 |

1,15 |

2 |

||||

|

Величина группового показателя ( Мi ), баллы 2,90 |

||||||||

|

5 |

Психологический |

|

Коэффициент эффективности выполнения тестового задания на умственную работоспособность Коэффициент эмоциональной напряженности |

0,7-1,0 не более 1,0 |

0,8372 1,0 |

3 3 |

||

|

Величина группового показателя ( Мi ), баллы 3,00 |

||||||||

|

Коэффициент тяжести технологической операции, К т (максимальное значение) |

1,18 |

Нормативное оперативное время, н-час |

0,007 7 |

|||||

|

Коэффициент сложности технологической операции, К с (максимальное значение) |

1,15 |

Нормативное штучное время, н-час |

0,008 7 |

|

Коэффициент санитарногигиенических условий труда, К у |

1,04 |

Нормативное штучнокалькуляционное время, н-час |

– |

|

Коэффициент эмоциональной напряженности, К э |

1,00 |

Трудоемкость, т-час |

0,012 2 |

|

Коэффициент интенсивности единичного процесса труда, КИТ (максимальное значение) |

1,411 |

Интегральный эргономический показатель, баллы |

12,38 3 |

|

Коэффициент эргономичности рабочего места, γ |

0,825 |

||

|

Категория эргономичности |

III |

Характеристика рабочего места |

Вполне эрго-но-мич-ное |

Идентификация единичных эргономических показателей и определение степени их соответствия эргономическим стандартам проводятся с использованием трех типов шкал:

-

1. Относительные шкалы признаков. В этом случае берется отношение измеренного эргономического фактора к его предельно допустимому или оптимальному уровню. Такого рода шкалы используются для оценки тяжести, сложности процесса труда, а также его санитарно-гигиенических условий.

-

2. Абсолютные шкалы с выделением нормального (оптимального) интервала возможных колебаний измеряемого эргономического свойства. Например, зоны досягаемости рук (допустимая, оптимальная, предельная), развиваемые усилия при перемещении органов управления (ОУ), количество средств отображения информации (СОИ) для одновременного восприятия и т.п.

-

3. Знаковые, качественные шкалы, устроенные по типу ответа: «да–нет». В качестве примера можно привести оценку наличия или отсутствия объединения ОУ или СОИ в специальные функциональные блоки, использование или отсутствие цветового кодирования индикаторов, шкал, кнопок, тумблеров и пр. Последовательность эргономической оценки качества рабочего места включает в себя несколько этапов.

На первом этапе проводят алгоритмический анализ единичных процессов труда, выполняемых на рабочем месте, на основе которого определяют коэффициенты тяжести и сложности всего набора реализуемых технологических операций.

Второй этап посвящен выявлению полного перечня единичных эргономических показателей рабочего места, эргономический анализ которых необходимо осуществить. Такую процедуру позволяет провести использованный на предыдущем этапе микроэлементный анализ реализуемых единичных трудовых процессов, он дает возможность сосредоточиться на оценке факторов, главным образом влияющих на формирование рабочей нагрузки.

На втором этапе последовательно просматриваются нормативные данные единичных эргономических требований для каждого группового показателя, исключая те виды норм, которые не следует принимать во внимание (то есть факторы, оцениваемые по этим нормам, отсутствуют).

На третьем этапе осуществляется подбор величины (или диапазонов величин) эргономических нормативов в соответствии с данными, представленными ранее в перечне норм и нормативов эргономической экспертизы рабочих мест, после че- го их количественные значения заносятся в графы «единица измерения» и «норматив» эргономической карты.

На четвертом этапе необходимо произвести инструментальные измерения и соответствующие расчеты единичных параметров рабочего места, присвоив каждому из них адекватный балл. В случае отсутствия мерительных средств оценку единичного параметра следует производить по субъективной схеме:

-

3 балла – величина (значение) параметра обеспечивает значительное удобство использования оборудованием, оснасткой, инструментом и в целом рабочим местом;

-

2 балла – параметр позволяет вполне удобно использовать элементы и все рабочее место при выполнении должностных обязанностей;

В том случае, когда эксперт, проводящий эргономическую оценку рабочего места, сомневается, какую из четырех вышеназванных градаций значения признака выбрать, следует обратиться за консультацией к конкретному работнику (работникам), выполняющим процессы труда на исследуемом рабочем месте.

Пятый этап включает в себя расчет величины каждого из групповых показателей по формуле:

Mi = xmin + 0,9

к

x — X cp min

X —X ■ лmax lmin /

где M i –величина i -го группового показателя, баллы; x min – минимальное значение единичного показателя в системе группового, баллы; x cp – среднее значение всех единичных факторов, входящих в изучаемый групповой показатель, баллы; x max – максимальное значение единичного показателя в системе группового, баллы.

На шестом этапе находится коэффициент эргономичности рабочего места:

n

X M

Y = ^= 15-, (2)

где M i –величина i -го группового показателя, баллы.

Седьмой этап включает в себя оценку категории эргономичности рабочего места по специальной таблице (табл. 2).

Категории эргономичности рабочего места

Таблица 2

|

Коэффициент эргономичности, Y |

0,33-0,45 |

0,46-0,59 |

0,60-0,85 |

0,86-1,00 |

|

Категория эргономичности |

I |

II |

III |

IV |

|

Характеристика рабочего места |

Дезинте-гральное |

Низко эргономичное |

Вполне эргономичное |

Оптимальноэргономичное |

Восьмой этап посвящен формированию заключения эргономической экспертизы, включающее в обязательном порядке рекомендации по оптимизации функционирования изученного рабочего места.

В самом общем виде оценка качества рабочих мест на основе их эргономической экспертизы, а также качества и количества труда на базе эргономического анализа трудовой деятельности способствует построению пространственно-энергоинформационной модели рабочих мест, которая может использоваться как для оценки качества трудовой жизни индивида или группы людей, формирующей трудовой коллектив, так и в технико-экономических расчетах по оптимизации целевой производственной функции подразделений и предприятия в целом.

***

-

1. Азгальдов Г.Г., Бобков В.Н., Ельмеев В.Я., Перевощиков Ю.С., Беляков В.А. Квалиметрия жизни. М.: ВЦУЖ. Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ. 2006. – 820 с.

-

2. Бобков В.Н., Мстиславский П.С., Маликов Н.С. Качество жизни: вопросы теории и практики. М.: ВЦУЖ. 2000. – 384 с.

-

3. Орефков В.В. Психофизиологические особенности трудовой деятельности. Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ. 2004. – 140 с.

-

4. Орефков В.В. Эргономическая экспертиза рабочих мест. Сборник нормативно-методических материалов. Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ. 2005. – 36 с.

-

5. Орефков В.В., Перевощиков Ю.С. Эргономическое нормирование труда. М.: ВЦУЖ. Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ. 2007. – 934 с.

Список литературы Эргономическое нормирование в системе качества трудовой жизни

- Азгальдов Г.Г., Бобков В.Н., Ельмеев В.Я., Перевощиков Ю.С., Беляков В.А. Квалиметрия жизни. М.: ВЦУЖ. Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ. 2006. - 820 с. EDN: QOGJYF

- Бобков В.Н., Мстиславский П.С., Маликов Н.С. Качество жизни: вопросы теории и практики. М.: ВЦУЖ. 2000. - 384 с.

- Орефков В.В. Психофизиологические особенности трудовой деятельности. Ижевск: Издво ИЭиУ УдГУ. 2004. - 140 с.

- Орефков В.В. Эргономическая экспертиза рабочих мест. Сборник нормативно-методических материалов. Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ. 2005. - 36 с.

- Орефков В.В., Перевощиков Ю.С. Эргономическое нормирование труда. М.: ВЦУЖ. Ижевск: Изд-во ИЭиУ УдГУ. 2007. - 934 с.-. EDN: QSSQZV