Эстетический феномен японской татуировки ирэдзуми и ее связь с искусством гравюры укиё-э (на примере графики Утагава Куниёси)

Автор: Малинина Елизавета Евгеньевна, Головешко Дарья Сергеевна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Культура стран Восточной Азии

Статья в выпуске: 10 т.17, 2018 года.

Бесплатный доступ

Традиционная японская татуировка ирэдзуми - одно из наиболее ярких явлений, получивших свое развитие в эпоху Эдо (XVII-XIX вв.). Переняв множество графических особенностей у японской гравюры укиё-э, татуировка вошла в жизнь эдосцев и заняла важное место. Обладателями изысканных изображений на коже становились рикши, рыбаки, куртизанки, пожарные, представители маргинальной прослойки общества; иногда ирэдзуми встречалась среди торговцев. Строгие меры эпохи Мэйдзи (1868-1912) заставили татуировку уйти глубоко в подполье, и только после окончания Второй мировой войны демократизация японских законов способствовала возрождению этой традиции. Сравнительный анализ гравюры Утагава Куниёси и одной из работ современного токийского мастера ирэдзуми Сёдай Хорисин позволяет судить о степени композиционных и тематических заимствований в традиции японской татуировки. Малоизученность эстетического феномена ирэдзуми в отечественном и зарубежном востоковедении, ее органичная связь с искусством японской гравюры обуславливает закономерность и актуальность обращения к данной проблематике.

Эпоха эдо, гравюры, утагава куниёси, традиционная японская татуировка ирэдзуми

Короткий адрес: https://sciup.org/147219894

IDR: 147219894 | УДК: 7.01 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-10-99-108

Текст научной статьи Эстетический феномен японской татуировки ирэдзуми и ее связь с искусством гравюры укиё-э (на примере графики Утагава Куниёси)

Malinina E. E., Goloveshko D. S. Aesthetic phenomenon of the traditional Japanese tattoo and its connection with the art of Japanese woodblock prints (based on examples of Utagawa Kuniyoshi’s work). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2018, vol. 17, no. 10: Oriental Studies, p. 99–108. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2018-17-10-99-108

Японское искусство эпохи Эдо (XVII–XIX вв.) считается одним из наиболее изученных, поскольку до наших дней дошло бесчисленное множество оригинальных произведений, сохранились и продолжают жить традиции, сложившиеся в то время. Тем не менее, искусствоведы и историки искусства обделяют вниманием еще одну живую богатую традицию, берущую начало в эпоху Эдо, – традицию японской татуировки, часто именуемой 入れ墨 ирэдзуми .

Такие изобразительные особенности ирэдзуми , как обилие элементов благопожелательной символики, наличие черт, соотносящихся с национальной культурой Японии, обусловлены ее формированием в открытой городской среде [Gordon, 2003. P. 37–41] и контактом с демократичной культурой эпохи Эдо, в частности – с искусством гравюры 浮世絵 укиё-э . Безусловно, долгое время татуировка в Японии ассоциировалась с преступной средой, в связи с чем нельзя также исключать наличия у ее элементов набора дополнительных значений, хорошо известных только представителям субкультуры якудза [Мещеряков, 2003. С. 477]. Тесная связь татуировки и значений, придаваемых ей определенной средой, является сложностью для искусствоведческого изучения данного явления, однако в отношении ирэдзуми можно говорить о том, что относительно устойчивая совокупность элементов, используемых для создания композиции, уходит корнями глубоко в культуру стран Восточной Азии. В связи с этим изучение японской татуировки с позиций искусствоведения должно начинаться с установления связей между ирэдзуми и искусством среды, в которой татуировка и зародилась.

Заимствование японской татуировкой сюжетов из серии гравюр «108 героев романа “Речные заводи”» (или «Речные заводи»), созданной Утагава Куниёси по мотивам известного классического китайского романа, есть наиболее яркий пример обогащения традиции японской татуировки посредством заимствования китайского литературного сюжета, некогда используемого японской гравюрой укиё-э .

В тексте романа, созданного в XIV в. в Китае, содержатся упоминания о том, что тела некоторых членов разбойной группировки, предводителем которой в ходе развития сюжета стал

Чао Гай, были покрыты татуировками. В целях подтверждения данного тезиса не будет лишним обратиться к тексту самого романа. Например, показательной является момент знакомства У Юна с Юань Сяо-у: «У Юн увидел человека в рваной косынке, небрежно повязанной, и поношенной полотняной рубашке с распахнутым воротом. За ухом у него торчал гранатовый цветок, а на груди виднелась тёмно-синяя татуировка, изображающая барса» [Речные заводи, 1959. Т. 1. С. 208]. Интерес представляет также описание внешности Се Бао, известного под прозвищем Двухвостый скорпион: «Ростом он тоже был более семи чи , с круглым лицом, темнокожий. На ногах у него выделялась татуировка, изображавшая двух страшных демонов» [Там же. Т. 2. С. 258]. Приведенные выше фрагменты дают некоторое представление о том, как выглядели татуировки самих героев, и том, как, вероятно, могли выглядеть татуировки китайцев, живших в исторических реалиях, описанных в романе.

Первое появление романа в Японии датируется 1757 г. Не исключено, что образовавшаяся к тому моменту маргинальная прослойка, для которой наличие тюремных меток или татуировок считалось нормой, в значительной мере повлияла на успех произведения: в какой-то степени люди могли отождествлять себя с благородными разбойниками, а потому охотно читали роман. Рост популярности сюжета «Речных заводей», адаптированного и для театра кабуки , дал толчок росту спроса на татуировки, из-за чего их носителями становились и некоторые мещане. В период 1827–1830 гг. прославленный Утагава Куниёси посвящает событиям нашумевшего романа серию гравюр, которые впоследствии становятся настоящей сенсацией [Исао Тосихико, 1995. С. 80–81; Friedman, 2015. P. 257]. Предположительно, художник взял за основу скудные описания изображений и, чтобы сделать образы героев более экспрессивными, гиперболизировал описания, дал татуировкам «разрастись» по их телам, что, вне всяких сомнений, понравилось зрителю. Таким образом, среди поклонников ирэдзуми распространилось не только копирование татуировок героев (хитросплетения цветов, летящих драконов, тигров, языков пламени и др.), но и подражание гравюрам Куниёси. Последнее можно объяснить форматом и особенностями композиций в знаменитой серии «портретов воинов» 武者絵 муся-э 1.

Каждая из сцен «Речных заводей», вышедшая из-под руки мастера Утагава Куниёси, является самодостаточным произведением, связанным с романом и циклом гравюр на контекстуальном уровне. Сцены вписываются в формат прямоугольной, не слишком вытянутой по вертикали доски, на поверхность которой помещаются две наиболее важные составляющие композиции: герой и объект, с которым он взаимодействует. Композиции, помещенные в подобные рамки, удобны для перенесения в виде татуировки на тело, как правило, на поверхность спины.

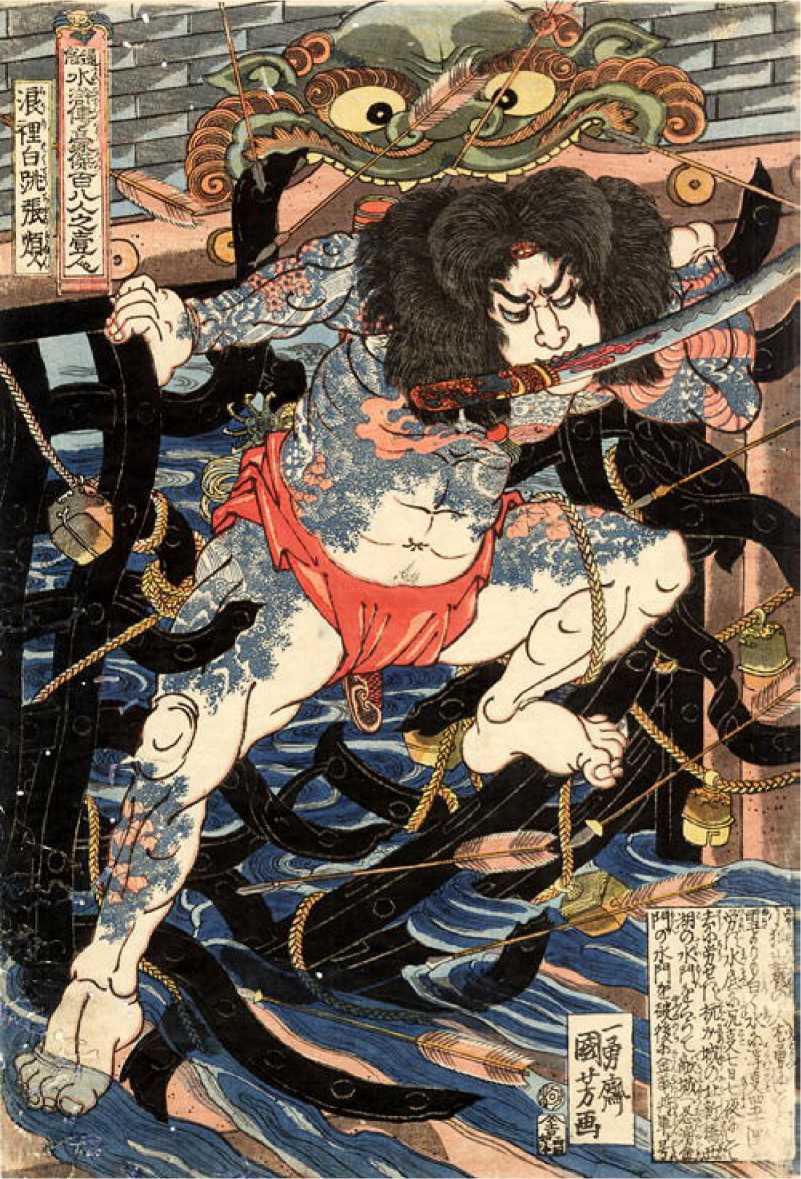

Из написанных Куниёси сцен «Речных заводей» наиболее часто в традиционных японских татуировках воспроизводится сюжет, где изображен разламывающий решетку Чжан Шунь 2. Эту гравюру мы возьмем в качестве образца для сопоставительного анализа (рис. 1).

Центральную позицию занимает сам герой, с видимым усилием распирающий прутья решетки. Его брови сведены к переносице, нос сморщен, что говорит как о сильном физическом напряжении, так и о гневе, злости; уголки рта, удерживающего кинжал, приподняты в оскале. Герой практически обнажен, его тело покрывают узоры татуировки в конфигурации, близкой к современной (при этом границы татуировки образуют полы «халата»). В Чжан Шуня летят

Рис. 1 . «Чжан Шунь. Белая лента в воде». Гравюра из серии Утагава Куниёси «108 героев романа “Речные заводи”». По: http://www.hi-braa.spb.ru

Fig. 1. “Zhang Shun. White Stripe in the Waves”. Woodblock print from “108 heroes of Water Margin” by Utagawa Kuniyoshi. Source: http://www.hi-braa.spb.ru стрелы, но его поза несмотря ни на что остается открытой, тем самым демонстрируется бесстрашие героя перед лицом смерти. Потоки воды, бегущие под ногами Чжан Шуня, наводят на мысли о его прозвище «Белая лента в воде», которое ему дали за его необычайный талант к плаванию и нырянию [Речные заводи, 1959. Т. 2. С. 528].

Для данной композиции, как для всей серии гравюр, характерно гипертрофированное изображение мускулатуры. Мышцы прорисовываются четкими, контрастирующими с кожей линиями, не свойственными выбранному художником телосложению.

Поскольку практически все пространство гравюры занимает тело Чжан Шуня, роль предметов, с которыми взаимодействует герой, сведена к минимуму. Фактически они служат декорациями, создают необходимый для сцены антураж. Подобный минимализм отличает многие портретные работы Куниёси [Хасимото Осаму, 1995. С. 24–37]. Прутья решетки выглядят массивными, однако они изогнуты и разорваны так, будто на их форму повлиял взрыв, а не физическая сила героя — Куниёси преувеличивает возможности Чжан Шуня в экспрессивных целях. Кроме того, не будет лишним отметить эффект «наслаивания» обоюдно направленных движений, создаваемый художником с помощью противопоставления векторов полета стрел и векторов, по которым изгибаются прутья решетки, течет вода и движется сам герой. Таким образом, движение вправо «прорывается» через разреженный поток стрел, направленный влево, что, безусловно, оживляет композицию [Даниэль, 1990.С. 78–84].

Во взятой нами гравюре превалирует теплая цветовая гамма: Куниёси использует красный цвет и теплые зеленые оттенки (в некоторых коллекциях хранятся копии данной гравюры, выполненные в более холодных тонах, что обусловлено особенностями процесса ксилографической печати).

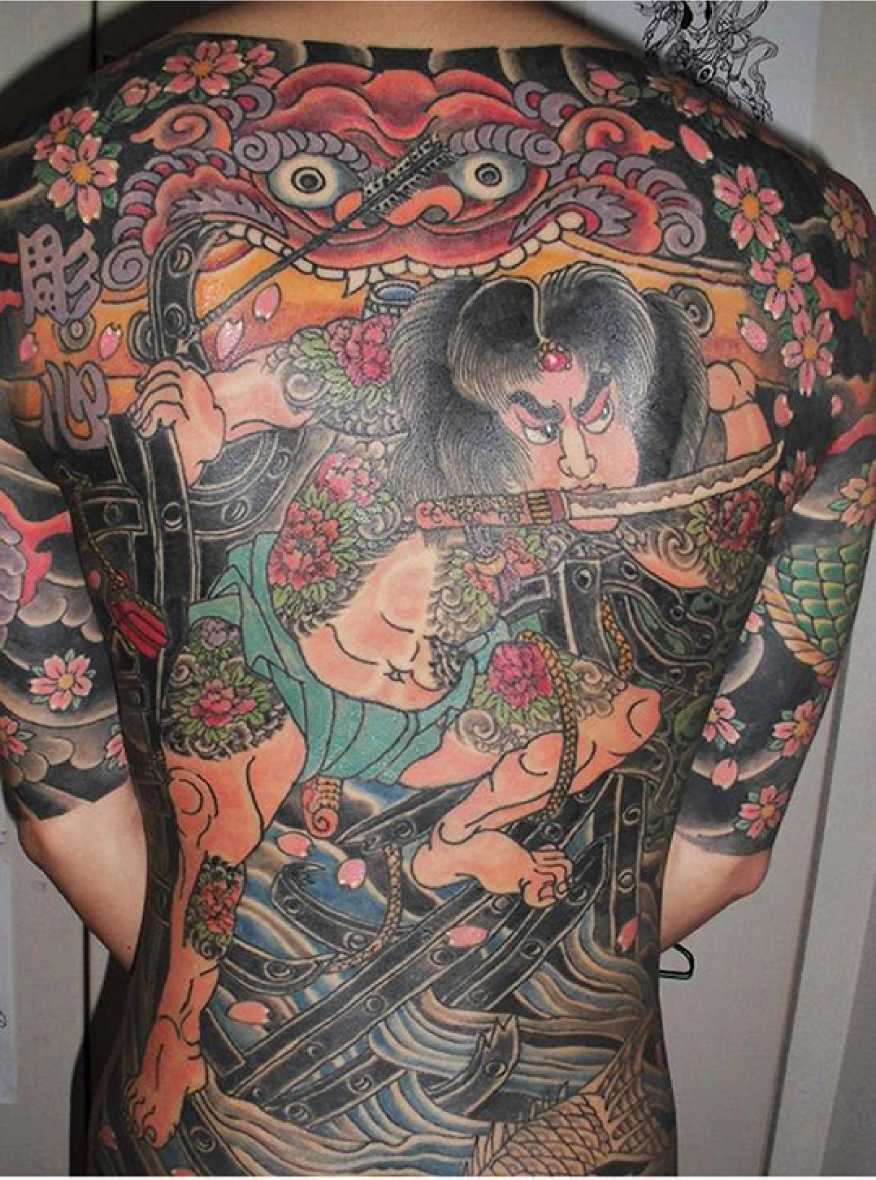

В качестве примера для сравнения мы взяли фотографию одной из работ токийского мастера ирэдзуми , известного под именем Сёдай Хорисин 3 (рис. 2). Примечательно, что значительную долю работ этого мастера составляют именно татуировки, созданные на основе гравюр из серии «Речные заводи». В своем интернет-портфолио С. Хорисин размещает фотографии, отображающие разные этапы работы над той или иной татуировкой. Даты размещения фотографий, а также изменения, запечатленные на них, дают представление о том, как долго создается татуировка и какие шаги предпринимает мастер на определенном этапе.

На представленной фотографии можно видеть уже завершенную композицию. Автор татуировки пытается добиться максимального сходства с образцом и в то же время привнести множество деталей, делающих татуировку уникальной, отличной и от оригинальной гравюры, и от остальных созданных им ирэдзуми . Приступая к детальному анализу данной татуировки, следует рассматривать части композиции, двигаясь от центра к периферии, что объясняется особенностями организации ее основных элементов, которые практически полностью повторяют организацию образца.

Тем не менее, ритм ирэдзуми в значительной степени отличается от ритма, задаваемого Утагава Куниёси, причиной чему является соединение траекторий движения декоративных элементов, введенных в композицию мастером татуировки, движения Чжан Шуня и изгибов человеческого тела [Волкова, 1974. С. 29–30]. Плоскость гравюры позволила художнику развернуть два обоюдно направленных движения, однако изгиб спины предполагает работу с другими векторами, что заставляет мастеров татуировки «подгонять» исходное изображение под особенности телосложения своего клиента. На рассматриваемой нами татуировке, в пер-

Рис. 2. Татуировка ирэдзуми , созданная на основе гравюры «Чжан Шунь. Белая лента в воде».

Fig. 2. Irezumi Tattoo based on “Zhang Shun. White Stripe in the Waves” by Shodai Horishin.

Source: https://www.facebook.com/pg/horishin.syodai вую очередь, взгляд привлекает плоскость треугольника, стороны которого пролегают между верхней частью лица героя, изгибом его колена и серединой бедра его правой ноги, и чем дальше взгляд реципиента направляется от центра к периферии, тем более заметным становится круговое движение элементов против часовой стрелки. Сёдай Хорисин изменил ритм композиции и вместе с тем создал другой эффект восприятия: «прорыв» Куниёси сменился пульсацией и закручиванием.

Справедливо заметить, что восприятие движения в композиции татуировки напрямую зависит от точки, с которой реципиент будет смотреть на изображение. Однако именно в возможности посмотреть на ирэдзуми под иным углом кроется главная особенность композиции татуировки. Мастер может брать известное произведение в качестве основы, но менять масштаб смыслового центра композиции, тем самым регулируя объем пространства свободного для изменения ритма и достройки изображения с помощью дополнительных деталей.

Дополнительные детали в рассматриваемом нами случае представляют собой цветы и лепестки сакуры, ассоциирующиеся у японцев со скоротечностью бытия, наталкивающие на мысли о «печальном очаровании вещей». Немаловажную роль в татуировке высокой степени покрытия играет такое декоративное дополнение, как фон, выполняющий сразу несколько функций: он объединяет все сюжеты, расположенные на разных частях тела, заполняет пустоты, формирует границы татуировки, превращая ее в подобие одежды, и, что самое важное, задает ей динамику, смену ритма в зависимости от точки зрения. Нередко фон представлен в виде грозового неба, воздушных потоков, бурного моря и т. д. Другими словами, фон татуировки предстает в форме необузданной стихии, неотъемлемой части японской природы, которой японцы покоряются испокон веков [Человек и мир…, 1985. С. 48–49]. В татуировке С. Хорисина в качестве фона выступают тяжелые черные тучи, вызывающие у реципиента чувство тревоги и приближения непредсказуемых изменений.

С помощью заполнения заднего плана чернильно-темными тучами Сёдай Хорисин усиливает контрастность цветовой гаммы, дает изображению глубину, акцентирующую внимание реципиента на фигуре героя. Мастер татуировки практически полностью повторяет четкие контуры гравюры Куниёси, лишь слегка изменяя пропорции тела героя в сторону худобы, смягчая линии складок на набедренной повязке.

Анализ этих произведений доказывает, что мастера ирэдзуми готовы заимствовать композицию и основное содержание гравюр Утагава Куниёси, однако использование укиё-э как идейного и композиционного ориентира не переходит в копирование. Фактически мастера татуировки держатся довольно далеко от оригинального изображения и вводят авторские детали. Однако ни внешняя схожесть изображения ирэдзуми с признанным шедевром, ни смелость композиционных решений, принимаемых С. Хорисином, не могут дать ответа на вопрос, насколько проанализированная нами татуировка близка к восточному искусству. В связи с этим встает необходимость поиска критериев, определяющих «художественность» татуировки.

«Иногда копии могут быть технически выполнены лучше оригинального эскиза, однако копия лишена духа оригинала. Это не вопрос умений художника, а вопрос присутствия духа, сущности <…>. Настоящая эстетика японской татуировки предполагает наличие и красоты, и одухотворенности»4, – это слова мастера ирэдзуми Хориёси III, одного из старейших татуировщиков, живущих ныне. Другой мастер из Гифу, известный под именем Хорихидэ, в одном из интервью вспоминал слова своего учителя: «Люди ищут в татуировке только красоту, одна- ко по-настоящему хорошая татуировка должна представлять собой не симпатичную картинку, а нечто большее. Она должна жить своей жизнью» (Цит. по: [Gilbert, 2000. P. 83]).

Содержание приведенных цитат свидетельствует о том, что татуировка, будучи так или иначе вовлеченной в дальневосточную художественную традицию, обязана отвечать критериям правильной картины в понимании, данном в основополагающих трактатах об искусстве Востока. Например, в китайском произведении XVII в. «Слово о живописи из Сада с горчичное зерно» перечисляются признаки, которые должно содержать в себе настоящее произведение искусства. Согласно данному трактату, дух ( ци) является первичным, а форма его воплощения – вторична, таким образом, принцип изобразительной реальности сводится не к попытке достижения внешнего сходства, а к наполнению картины жизнью, эмоциональным и эстетическим опытом художника, познавшего изображаемый предмет. Один из главных признаков хорошей картины – движение, ведь движение есть неотъемлемая часть ци [Слово о живописи…, 2001.С. 351–356], поэтому эстетика традиционной японской татуировки должна быть преисполнена жизнью и движением. Изящность линий уходит на второй план, если мастер не может «оживить» татуировки, то нет смысла говорить о ее ценности как произведении искусства.

Живопись на Востоке, как правило, не знает предварительных набросков, характерных для классической западной живописи, а потому, согласно вышеупомянутому теоретическому трактату, «главное достоинство художника – умение воспроизвести по памяти, перенести на свиток возникший в душе «внутренний образ» предмета, выражающий его сущность» [Там же. С. 449].

Рассказывая о традиционной японской татуировке, Хориёси III не единожды акцентирует внимание на том, что работа татуировщика должна быть вдохновенной. По его мнению, человек не сможет научиться рисовать или создавать татуировки сходу, повинуясь творческому порыву, пока он привязан к эскизу. Несмотря на тот факт, что одна композиция может наноситься на тело человека по небольшому фрагменту в течение долгих лет5, каждый сеанс мастер может импровизировать. Мастер Хорикидэ из Гифу, рассуждая об особенностях творческого процесса, упоминает понятие 以心伝心 исин дэнсин (букв. «понимание без слов»). С головой погружаясь в создание татуировки, мастер начинает ощущать, что его сердце и его руки думают об одном и том же, а потому мысль, пройдя через движения руки от самой души художника, без всякого искажения появляется на теле человека (Цит. по: [Gilbert, 2000. P. 87]).Весьма вероятно, что работа над созданием татуировки заключается не только в умении воплощать созревшую в уме идею, но еще и в умении подчинять технику вдохновению [Слово о живописи…, 2001. С. 347].

Учитывая описанные выше теоретические положения и специфику рассматриваемого явления, можно утверждать, что ирэдзуми – особый вид японского искусства. Ирэдзуми, будучи младшим современником «картин изменчивого мира» укиё-э, пожалуй, как ничто другое отражает неустойчивость вещей [Григорьева, 1979.С. 263]. Татуировка умирает вместе с носителем, проживая его жизнь, моменты слабости, минуты беспечного веселья, а ее традиция продолжает существовать в череде воспроизводимых раз за разом сюжетов давно ушедшей эпохи. По мнению японского исследователя Мацуда О., кто одним из первых начал изучать этот вопрос, татуировка является воплощением парадоксальной эстетики соединения чего-то живого и материального с фантастическим, органического и телесного с искусственным [Мацуда Осаму, 1972. С. 23; Мацуда Осаму, 2003. С. 210]. Могучий дракон, существовавший некогда лишь в мыслях художника, в сказках и легендах, посредством долгой процедуры введения пигментов обретает плоть и кровь на теле человека, чья жизнь хрупка и коротка.

Подводя итоги, следует отметить, что при изучении традиционной японской татуировки ирэдзуми необходимо обращаться к множеству аспектов и японской культуры, и восточноазиатской культуры в целом. Настоящая статья затрагивает лишь небольшую часть вопросов эстетики ирэдзуми, чья связь с искусством Японии очевидна, но дальнейшего изучения требует техника исполнения татуировки, связь с духовной сферой жизни японцев, семантика элементов, ее потенциал как инструмента ретрансляции японской культуры. Изучение японской татуировки может открыть исследователям новые грани понимания японского искусства.

Список литературы Эстетический феномен японской татуировки ирэдзуми и ее связь с искусством гравюры укиё-э (на примере графики Утагава Куниёси)

- Волкова Е. В. Эстетический анализ художественных произведений. М.: Знание, 1974. 47 с.

- Григорьева Т. П. Японская художественная традиция. М.: Наука, 1979. 368 с.

- Даниэль С. М. Искусство видеть. СПб.: Искусство, 1990. 223 с.

- Мещеряков А. Н. Книга японских символов. Книга японских обыкновений. М.: Наталис, 2003. 556 с.

- Слово о живописи из сада с горчичное зерно / Пер. и коммент. Е. В. Завадской. М.: Изд-во В. Шевчук, 2001. 508 с.

- Человек и мир в японской культуре / Отв. ред. Т. П. Григорьева. М.: Наука, 1985. 280 с.

- Ши Найань. Речные заводи: В 2 т. / Пер. А. Рогачёва. М.: Гос. изд-во худ. лит., 1959. Т. 1. 208с.; Т. 2. 258с.

- Friedman A. F. The World Atlas of Tattoo. New Haven: Yale University Press, 2015. 257 p.

- Gilbert S. Tattoo History: a Source book. Hong Kong, 2000.216 p.

- Gordon A. A Modern History of Japan: From Tokugawa times to the Present. New York: Oxford University Press, 2003. 384p.

- Исао Тосихико. Тяки-тяки-но эдокко Куниёси [悳俊彦。チャキチャキの江戸っ子 国芳].Истинное дитя эпохи Эдо: Куниёси // Куниёси. Борьба художников конца правления бакуфу. Токио: Синтё:ся, 1995. 118 с. (на яп. яз.)

- Мацуда Осаму. Сисэй, сэй, си [松田修。刺青 性 死逆光の日本美]. Татуировка, суть, смерть: обратная сторона японской эстетики. Токио: Хэйбонся, 1972. 290 с. (на яп. яз.)

- Мацуда Осаму. Нихон ирэдзуми рон [松田修。日本刺青論]. О японской татуировке // Собрание сочинений Мацуда Осаму в 8 т. Токио: Исибунсёин, 2003. Т. 6. 723 с. (на яп. яз.)

- Хасимото Осаму. Куниёси-но хё:дзё [橋本治。国芳の表情].Выразительность в работах Куниёси // Куниёси. Борьба художников конца правления бакуфу. Токио: Синтё:ся, 1995. 118 с. (на яп. яз.)