Эстетический потенциал ландшафтов Прибайкалья как фактор развития туризма

Автор: Бибаева Анна Юрьевна

Журнал: Современные проблемы сервиса и туризма @spst

Рубрика: Региональные студии туризма

Статья в выпуске: 3 т.12, 2018 года.

Бесплатный доступ

Изучение и оценка эстетических свойств ландшафтов как уникального и дефицитного природного ресурса актуально для центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) с позиции организации туристско-рекреационной деятельности, формирования правил ведения хозяйства и закрепления их на законодательном уровне. В статье описываются эстетические качества ландшафтов ЦЭЗ БПТ в пределах Иркутской области. Методика изучения эстетических качеств ландшафтов основана на понимании функциональной взаимосвязи видовой площадки и пейзажной композиционной структуры в системе географического положения. Анализ пространственной организации геосистем и особенностей рельефа территории с позиций формирования условий восприятия и структуры пейзажей отражает ландшафтные условия видовых площадок, пространство воспринимаемого ландшафта (основные объекты восприятия, геотопологические линии рельефа) и глубину пейзажной перспективы. Создана карта эстетических качеств ландшафтов. Картографической основой отображения послужили выделы ландшафтно-типологической карты, представляющие собой однородные по рельефу и растительному покрову видовые площадки. Развитие туризма и рекреации в пределах ЦЭЗ БПТ должно идти в направлении познавательного туризма, основываясь на принципе «сотворчества с природой» и строго регламентируя архитектурную организацию селитебных и туристических зон.

Центральная экологическая зона, байкальская природная территория, эстетические ресурсы, байкал, туризм, ландшафты, красота, эстетическая оценка

Короткий адрес: https://sciup.org/140236962

IDR: 140236962 | УДК: 383.483.11:338.482:911.5 | DOI: 10.24411/1995-0411-2018-10308

Текст научной статьи Эстетический потенциал ландшафтов Прибайкалья как фактор развития туризма

Введение. Главным ресурсом рекреации служит мало измененная, мало нарушенная природа. При нормировании туристско-рекреационной деятельности в центральной экологической зоне (ЦЭЗ) Байкальской природной территории (БПТ) особого внимания заслуживает оценка эстетических свойств ландшафтов, выделение их пейзажных достоинств, требующих бережного отношения и сохранения. Одним из критериев включения озера Байкал в Список участков всемирного природного наследия ЮНЕСКО выступал критерий исключительной эстетической значимости ландшафтов 1.

Байкал удивителен и прекрасен разнообразием, красотой и богатством природных ландшафтов, наличием на его побережье множества уникальных мысов и бухт, редчайших кекуров, скал с петроглифами, ставших символами Байкала, его ключевыми образами, имеющими величайшую эстетическую ценность. На большей части Прибайкалья сформирована расширенная система особо охраняемых природных территорий (заказников, заповедников, национальных парков), призванных сохранить первозданность и разнообразие неповторимых ландшафтных и пейзажных комплексов уникального региона.

Актуальность исследования обусловлена неуклонно растущим интересом со стороны туристско-рекреационной отрасли к БПТ, отличающейся специфическими климатическими условиями, уникальными природными ландшафтами, богатым историко-культурным потенциалом. Развитие туристско-рекреационной отрасли на БПТ, основанное на экологических принципах, требует решения первоочередной задачи инвентаризации, оценки и картографирования эстетических ресурсов территории.

Материалы и методы . В практике ландшафтного планирования и проектирования за рубежом широко применяются методы пейзажно-эстетических исследований [10, 12–14 и др.], развивается подход к эстетической оценке ландшафтов с применением геоинформационных систем [11, 15–17 и др.].

Пейзажи ландшафтных территорий обладают специфическим сочетанием эстетических свойств (потенциалов), вызывающих у наблюдателя эстетическое удовлетворение, поэтому могут рассматриваться как природные эстетические ресурсы – часть национального богатства страны. Для полноценного любования ландшафтом оптимальным видом туристической деятельности является пеший туризм. По этой причине в основе методики оценки пейзажных качеств лежит представление ландшафтной структуры территории как системы видовых площадок, взаимосвязанных в системе географического положения; ландшафтный выдел характеризуется через его визуальную связь со всеми объектами видимой местности [3].

Источником информации о пейзажно-эстетических ресурсах территории послужили пейзажные фотографии с географической привязкой, полученные автором и другими сотрудниками ИГ СО РАН в процессе полевых ландшафтных исследований разных лет, и ряда интернет ресурсов. К оценке привлекались картографические материалы – тематические карты и планы разного масштаба – ландшафтно-типологическая карта территории М 1:500 000, лесотаксационные материалы М 1:25 000 Министерства лесного комплекса Иркутской области (МЛКИО) 2и Прибайкальского государственного природного национального парка (ПНП) 3, данные радарной топографической съемки SRTM

gov), сведения о территориях, пройденных огнем [2] и др.

В основе дифференциации территории по эстетическому признаку лежит ландшафтная карта, характеризующая положение видовой площадки в рельефе местности и тип растительного покрова. На основе полигонального слоя ландшафтной карты в QGIS, визуализированного в Google Earth pro в режиме 3D моделирования, с применением пейзажных снимков производилась оценка видовых площадок с позиции эстетического качества наблюдаемых пейзажей по ряду показателей: положение видовой площадки в рельефе, открытость вида, наличие пейзажных кулис, дальность перспективы, видимость водного зеркала оз. Байкал, наличие других водных объектов в пейзаже, видимость противоположного берега (в т.ч. о. Ольхон и п-ова Святой нос), присутствие горных хребтов и вершин на дальнем плане, расчленённость рельефа, пейзажное разнообразие, следы антропогенной деятельности. Морфометрический и пространственный анализ условий восприятия (крутизна и экспозиция склонов, расчлененность рельефа, морфографический тип и элемент рельефа), характеризующих видовые площадки, проводились средствами Quantum GIS 2.14 с применением встроенных модулей SAGA и GRASS GIS [4].

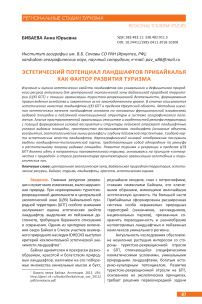

Результаты. На основе анализа оценочных показателей эстетического качества ландшафтов создана карта-схема «Эстетическая оценка геосистем Центральной экологической зоны оз. Байкал в пределах Иркутской области» (рис. 1). В основе карты лежит принцип приоритета видовой площадки, когда оценка присваивается выделу откуда наблюдается пейзаж. Основные результаты эстетической оценки ландшафтов центральной экологической зоны Байкальской природной территории в пределах Иркутской области отражены в табл. 1.

Гольцовый альпинотипный комплекс пейзажей проявляется на склонах Байкальского хребта и Хамар-Дабана на высотах более 1600 м над у.м. Облик пейзажа определяют скалистые массивы хребтов с резко-

Рис. 1 – Эстетическая оценка геосистем Центральной экологической зоны БПТ в пределах Иркутской области

Fig. 1 – Aesthetic assessment of geosystems of the central ecological zone of the Baikal Natural Territory (within Irkutsk Region)

расчлененными альпинотипными чертами рельефа, каменными россыпями (курума-ми) и хаотичными нагромождениями глыб, местами покрытыми накипными лишайниками, образующие на хр. Хамар-Дабан контрастные сочетания с ареалами снежников. Растительность отсутствует. Циркорамный обзор (360º) позволяет охватить многоплановые пейзажные сцены с дальней перспективой на побережье и водную поверхность оз. Байкал, живописные бухты, мысы и острова, противоположный берег озера. Данные пейзажные комплексы позволяют получить представление о морфологическом облике территории.

Пейзажный облик альпинотипно-плосковершинных комплексов характерен для Байкальского хребта и определяется обширными субгоризонтальными сла-борасчлененными поверхностями водораздельных пространств, занятых преимущественно каменными россыпями и придающими пейзажной сцене однообразие и монотонность. Из структуры пейзажной композиции выпадает средний план, а на удалении от бровки – и водная поверхность оз. Байкал; фрагментарное развитие растительного покрова также снижает его эстетические качества (5–6 б.).

Пейзажи куполовидных гольцовых поверхностей Приморского хребта (17–22 б.) определяются визуальными особенностями ближнего плана, выраженных слабой расчлененностью рельефа и пологими склонами, интенсивным курумообразова-нием, куртинным развитием растительности, приуроченной к микропонижениям. Возвышение вершин гольцов над лесным поясом примерно в 300 м обеспечивает возможность созерцать широкие панорамы Байкала (240°). Наиболее привлекательны для отдыха Сарминские гольцы, куда с точки зрения геоморфологических условий [1] возможно проложить дороги.

Эстетические качества горнотундровых ландшафтов вследствие большой расчлененности рельефа, пестроты экологических условий и растительных сообществ сильно варьируют от места к месту (14–16 б.). Характерно ослабление жизненности древостоя, редукция кроны и корразия стволов в условиях сильных ветров.

Таблица 1 – Эстетическая оценка ландшафтов центральной экологической зоны БПТ в пределах Иркутской области (см. рис. 1)

Table 1 – Aesthetic assessment of landscapes of the central ecological zone of the Baikal Natural Territory (within Irkutsk Region)

|

№ |

Эстетическая оценка (в баллах) |

Характеристика местоположений и условий восприятия |

|

1 |

1–4 |

Свежие гари, населенные пункты с ограниченным обзором с большой долей застройки, закрытые долинные комплексы |

|

2 |

5–6 |

Мелколиственные леса на месте гарей (преимущественно), темнохвойные леса с большим количеством валежника и сухостоя, разреженные кедрово-пихтовые древостои на верхней границе леса |

|

3 |

7–10 |

Закрытые лесные пейзажные комплексы |

|

4 |

11–13 |

Преимущественно сухостепные комплексы с малоамплитудным денудационным рельефом, а также прибрежные склоны с отдельными видовыми местоположениями с дальней перспективой на воды оз. Байкал |

|

5 |

14–16 |

Прибрежные открытые равнинные комплексы с видом на оз. Байкал, полуоткрытые пейзажные комплексы, пейзажные комплексы низкогорий с более низким пейзажным разнообразием |

|

6 |

17–19 |

Вершинные и склоновые местоположения с открытыми пейзажными видами на горные хребты и долины рек, без участия в композиции водной поверхности оз. Байкал |

|

7 |

20–22 |

Открытые видовые площадки с циркорамным (круговым) обзором и дальней перспективой с присутствием акватории оз. Байкал в структуре пейзажа |

Отличительной особенностью пейзажного облика подгольцовых ландшафтных комплексов является широкое развитие кедровостланниковых сообществ, придающих ажурность ближнему плану. Видовые подступы, расположенные на склонах, характеризуются открытостью и многоплановостью панорамных видов с дальней перспективой на залесенные склоны хребтов и побережье оз. Байкал (17–22 б.). На вы-положенных поверхностях и в наиболее благоприятных условиях высота кедро-востланниковых биоценозов превышает рост человека и достигает 2–2,5 м [5], что определяет замкнутость и монотонность пейзажных картин (7–10 б.), ограниченных первыми метрами.

Пейзажные комплексы высокогорных лугов (14–19 б) встречаются отдельными ареалами, приуроченными к пониженным формам рельефа подгольцового пояса Байкальского хребта и хр. Хамар-Дабан. Как правило, данные местоположения характеризуются замкнутыми видами кругового обзора со средней пространственной перспективой. В качестве кулис выступают сильно расчлененные зубчатые вершины горных хребтов, об- рамляющие пейзажные картины обильно цветущих луговых трав.

Лесной комплекс пейзажей характеризуется фронтальной пейзажной композицией, преимущественно одноплановыми замкнутыми видами ближней перспективы на пологих и средней крутизны склонах. Воспринимаемый пейзаж формируется исключительно из элементов конкретного ландшафтного комплекса (5–10 б.). Пейзажное разнообразие и физиономические характеристики местоположений определяются породным составом, плотностью, ярусностью, возрастом и фаутностью древесных насаждений, видовым составом травяно-кустарнкового яруса и их динамических изменений, связанных со сменой фенологических фаз. При эстетическом восприятии в ближней перспективе усиливается визуальный вес характерных форм крон деревьев – габитус.

Визуальное сходство имеет габитус пихты и ели. Пейзажный образ пихтовых и еловых лесов характерен для северного макросклона хр. Хамар-Дабан и западного макрасклона Байкальского хребта и значительно изменяется от места к месту (5–10 б.). Еловые леса распространены

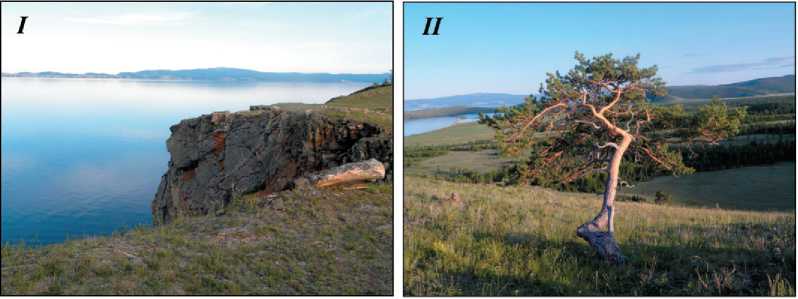

Рис. 2 – I – пейзажный комплекс кедровых кустарничково-зеленомошных лесов;

II – пейзажный комплекс кедровых кустарничково-кашкарниковых (рододендрон золотистый) лесов;

III – повреждение коры кедра от многочисленных ежегодных ударов колотом при добыче ореха

Fig. 2 – I – Landscape view of shrub-green moss cedar forest;

II – Landscape view of shrub-kashkarnikovyh (Rhododéndron auréum) cedar forests;

III – Cedar damages by strokes of huge mallet for extracting сedar nut

преимущественно по широким днищам в верховьях горных рек. Сомкнутость крон неравномерная, древостои перестойные разновозрастные, сплошной моховой покров (5–6 б.).

Пейзажные комплексы кедровых лесов характерны для всех горных хребтов ЦЭЗ. Кедровые и лиственнично-кедровые леса распространены в виде широкой полосы на склонах средней и верхней частей лесного пояса. Пейзажный облик кедровых лесов юго-западной части Хамар-Дабана (7–10 б.) определяется наличием чистых древостоев спелого возраста с сомкнутостью крон 0,6–0,8 [6] и отсутствием подлеска, обеспечивающие значительную обзорность (десятки метров). Сплошной моховой покров в сочетании с плодоносящими кустарничками (брусника, черника) придают пейзажным видам разнообразие (рис. 2, I). На отдельных участках к чистым кедровым насаждениям могут быть примешаны в незначительном количестве лиственница, пихта и береза, создающие разнообразие зеленых оттенков, а встречающиеся отдельные кусты жимолости, рябины и шиповника – определяют цветовую аспективность в разные сезоны года.

Подлесок из рододендрона золотистого характерен для лесов с полнотой древостоя 0,5–0,6 (рис. 2, II ). Разреженный древостой определяет глубину восприятия пейзажной картины (десятки метров) и способствует динамической контрастности освещения в окнах лесного полога (7–10 б). Особую эстетическую значимость пейзажные комплексы приобретают в весенний и раннелетний периоды во время цветения практически сплошного покрова рододендрона, придающего желтый аспект. На отдельных участках пейзажно-эстетические качества снижены в силу большого количества валежника и сухостоя.

Пейзажный облик кедровых бадановых лесов характеризуется контрастным аспектом ярко-зеленых глянцевых листьев бадана с пышной темно-зеленой хвоей кедра (7–10 б.); в весенний период цветение

Рис. 3 – Панорамный вид с крутого залесенного склона Приморского хребта восточной экспозиции

Fig. 3 – Panoramic landscape view from the steep forested eastern slope of the Primorsky ridge

бадана придает пейзажу розовый аспект, а в районе м. Анютха (Байкальский хр.) – цветение рододендрона даурского в кустарниковом ярусе.

Выраженное отрицательное воздействие на пейзажный комплекс кедровых лесов оказывают повреждения древостоя в результате стихийной заготовки ореха. Сбор кедровых шишек традиционным методом с применением колота наносит невосполнимый вред кедровым лесам; в результате многолетних повреждений ствола сдирается кора, образуются незаживающие раны (рис. 2, III ), которые в дальнейшем становятся источником усыхания дерева и размножения энтомо- и фитовредителей.

Пейзажные комплексы сосновых и лиственничных лесов свойственны для восточных макросклонов Приморского и Байкальского хребтов и характеризуются широким развитием кустарникового и травяного ярусов. Цветовые аспекты проявляются в различные временные периоды и связаны с цветением различных видов травяно-кустарникого яруса. Особенно яркий цветовой акцент пейзажные комплексы приобретают в весеннее и раннелетнее время в период цветения рододендрона даурского (7–10).

На крутых участках склонов с разреженной древесной растительностью, обращенных к Байкалу, открываются динамически контрастные многоплановые виды секторного и панорамного обзора (30–160°) с дальней перспективой на залесенные склоны, водную гладь оз. Байкал, извилистую береговую линию с живописными мысами (14–16 б.). Кроны разреженного древостоя формируют ажурные кулисы, значительно повышая эстетические свойства созерцаемых пейзажных картин (рис. 3).

Производные леса на территории исследования представлены разновозрастными лиственными породами из березы и осины на стадии сукцессионного восстановления пройденных пожарами коренных таежных лесов в разные периоды времени. Пейзажный образ данных комплексов определяется высокой сомкнутостью древостоя и сильно ограниченным обзором (несколько метров), что значительно снижает их эстетические качества (5–6 б.).

Эстетически обогащают пейзаж многочисленные водотоки; они притягивают взгляд и становятся доминантой.

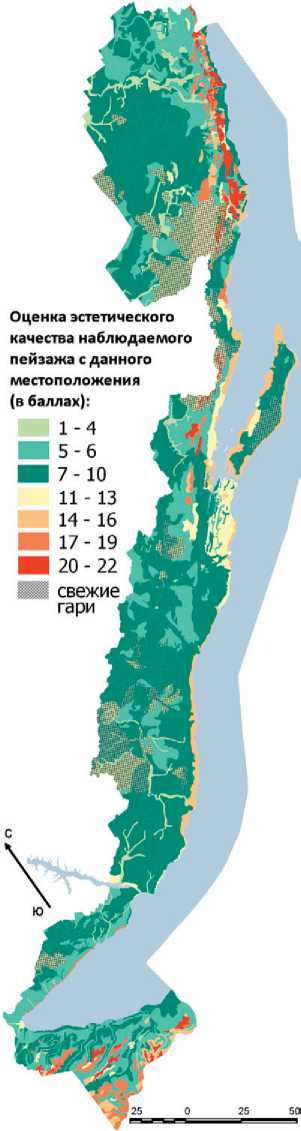

Наиболее доступными местоположениями визуально-эстетического восприятия Байкальcких пейзажей выступают открытые прибрежные степные ландшафты . Их пейзажный образ в большей или меньшей степени связан с побережьем озера Байкал, его живописной береговой линией с многочисленными скалистыми мысами, уютными бухтами и водной гладью самого озера (рис. 4, I ) и характеризуется, как правило, значительной обзорностью и глубиной пространственной перспективы (14–16 б.). Эти местоположения приурочены к крутым склонам, прибрежным и подгорным равнинам, долинам рек в нижнем течении вдоль побережья озера. Визуаль-

Рис. 4 – I – пейзажный комплекс мелкодерновинных злаковых степей; II – механическое воздействие ветра на растительность. Флаговидная форма кроны сосны

Fig. 4 – I–Landscape view of low-bushgrass steppes; II–Mechanical effect of wind on vegetation. Flag form of a pine crown

ной осью воспринимаемых пейзажей выступает береговая линия с многочисленными скалистыми мысами, формирующими множество уходящих вдаль планов.

Ландшафтные комплексы тажеран-ской степи (11–13 б.) распространены от долины реки Анги до бухты Куркутской и пролива Ольхонские Ворота, характеризуются преимущественным отсутствием в структуре пейзажа водной глади оз. Байкал. При смене местоположения малоамплитудный резкодифференцированный денудационный рельеф сухих степей создает условия для визуальных искажений, связанных с метрическим восприятием расстояний и высот сопок, морфологической структуры ландшафта и ожидаемой пейзажной картины с системой геотопологических линий.

На границе контакта горнотаежных и горностепных геосистем происходит изменение формы крон деревьев в результате воздействия доминирующих продолжительных и сильных ветров (рис. 4, II ). Такие отдельно стоящие деревья выступают в роли аттрактивных элементов – узлов композиции, вызывающих повышенный интерес у наблюдателя и увеличивающих пейзажное разнообразие.

Воды оз. Байкал образуют очень динамичную поверхность, резко отличающуюся по визуальным характеристикам от остальных пейзажных компонентов. Поверхность воды меняет цвет в зависимости от освещенности, времени суток и закрытости небосвода облаками, изменяет волновой режим в зависимости от скорости и направления ветра.

Эстетические качества прибрежных территорий западного побережья оз. Байкал выражаются в сочетании ровных структурно-абразионных и бухтовых типов берегов с выступающими коренными и аккумулятивными мысами, в совокупности создающие неповторимый живописный геометрический рисунок береговой линии. Западное побережье Малого Моря характеризуется наличием аккумулятивных террас, отчленяющих озера-лагуны. Они используется в качестве пристани и дорожного полотна для доставки туристов до одноименной базы отдыха, расположенной на удалении от побережья, и имеют ис- ключительное рекреационное значение для пляжного отдыха и рыбной ловли.

Исключительную эстетическую ценность мирового уровня представляет расположенный на юго-западном побережье архитектурно-ландшафтный комплекс Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) – «Золотая пряжка стального пояса России». Инженерные сооружения КБЖД органичным образом вписаны в окружающий ландшафтный облик, усиливая в разы пейзажные качества вмещающих природных комплексов! Сотни уникальных нетиповых сооружений – тоннелей, каменных галерей, мостов и виадуков, подпорных стенок, подчеркивающие и преумножающие эстетические достоинства уникальных природных ландшафтов – поистине национальное достояние России и достойный пример для обучения будущих архитекторов [9]. С полотна железной дороги открываются живописнейшие панорамные пейзажи дальней перспективы, гармонично сочетающие таежные «моря», остепненные склоны со скальными останцами, круто обрывающиеся в бескрайние воды Байкала скальные уступы и уникальные и неповторимые рукотворные сооружения КБЖД. Неким динамичным символом, аттрактивным элементом, вдохнувшим жизнь в столетнюю архитектуру КБЖД, является старинный паровоз, притягивающий внимание туристов и местных жителей даже на значительных расстояниях.

Гармоничное сочетание архитектурного ансамбля КБЖД и природного каркаса территории с сохранением экологических функций ландшафта – яркий пример «сотворчества с природой» (по терминологии В.Б. Сочавы [8]). При этом сохранение режима функционирования ландшафтов обеспечивает эмерджентный (системный) эффект, обусловливая целостность восприятия и определяя высокую эстетическую ценность архитектурно-ландшафтного комплекса КБЖД, не присущую его отдельным компонентам. Именно в «сотворчестве» Виктор Борисович Сочава видел потенциал развития территории при конструировании типов рекреационных систем нового уровня, основанных на комплексном, системном подходе. Развитию туристско-рекреационных систем должны способствовать моделирование, расчеты и графы соотношения природных процессов и вносимых в них корректив. Этот подход должен способствовать поддержанию компонентов природной системы на необходимом уровне.

Селитебные пейзажные комплексы приурочены, как правило, к межгорным котловинам и широким участкам речных долин при выходе рек на подгорную равнину в прибрежной зоне оз. Байкал. Визуально-эстетические качества пейзажей определяются бессистемной малоэтажной, как правило, деревянной застройкой с сетью проселочных дорог без твердого покрытия. Это полуоткрытые пейзажи с ближней и средней перспективой, значительную долю по угловой величине которых занимают антропогенные объекты.

Заключение. Потенциал для развития туризма и формирования рекреационных зон ЦЭЗ БПТ заключается в красоте нетронутых уникальных ландшафтов, мощным аттрактивным элементом которых выступает оз. Байкал. По этой причине большая часть туристической инфраструктуры сосредоточена в его прибрежной зоне, наиболее подверженной антропогенной трансформации в настоящее время. Обособляется также проблема визуального загрязнения территории, требующей особого и пристального внимания. Преимущественное большинство зданий и сооружений поселков и туристических баз в прибрежной зоне оз. Байкал в настоящее время служат не только ядрами антропогенного преобразования геосистем, но и мощным источником визуального загрязнения окружающе- го природного пространства. Необходимо как можно скорее осознать пагубность этой тенденции и строго ограничить строительство подобных зданий и сооружений в прибрежной зоне оз. Байкал. Уникальные природные условия и ландшафты ЦЭЗ БПТ предопределяют жесткие требования к комплексной архитектурной организации селитебных и туристических зон. Решение данной проблемы может быть реализовано по принципу «сотворчества с природой» в понимании В.Б. Сочавы, ярким примером которого является архитектурно-ландшафтный комплекс КБЖД.

Стратегический подход к развитию туризма на территории должен быть основан на продвижении экологичекого туризма с максимальным сохранением природного ландшафта БПТ. Согласно Б.Б. Родоману [7, с.105], «в нашей стране … природный ландшафт … спасает главным образом недостаток дорог» . Для сохранения уникальных ландшафтов Байкала развитие туристической отрасли должно идти в направлении познавательного туризма, воспринимаемого как «паломничество к «святыням»», куда «надо подниматься по узким тропинкам, останавливаясь и оглядываясь для благоговейного созерцания, а не въезжать» [7, с. 104]. Этому на БПТ способствуют развитая система особо охраняемых природных территорий, уникальные нетронутые природные ландшафты и богатый историко-культурный потенциал. Необходима организация расширенной сети троп разных категорий сложности и обустройство обзорных видовых площадок для созерцания уникальных пейзажных видов.

Список литературы Эстетический потенциал ландшафтов Прибайкалья как фактор развития туризма

- Агафонов Б.П. Распространение и прогноз физико-географических процессов в Байкальской впадине//Динамика Байкальской впадины. Новосибирск: Наука, 1975. С. 59-138.

- Бибаева А.Ю. Анализ пирогенного воздействия на геосиcтемы Приольхонья по материалам космической съемки//Успехи современного естествознания. 2016. №12-2. С. 347-351.

- Бибаева А.Ю. Трансформация визуальных элементов геосистем в структуре гештальтов//Геосистемы и их компоненты в Северо-Восточной Азии: эволюция и динамика природных, природно-ресурсных и социально-экономических отношений. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Владивосток: Дальнаука, 2016. С. 18-21.

- Бибаева А.Ю., Макаров А.А. Применение ГИС для расчета комплексных показателей эстетической оценки ландшафтов//Известия Иркутского государственного университета. Серия науки о Земле. 2018. Т.24. №2. С. 17-33 DOI: 10.26516/2073-3402.2018.24.17

- Моложников В.Н. Кедровый стланик горных ландшафтов Северного Прибайкалья. М: Наука, 1975. 203 с.

- Моложников В.Н. Растительные сообщества Прибайкалья. Новосибирск: Наука, 1986. 272 с.

- Родоман Б.Б. Возможности эстетического воспитания в экологическом туризме//Современные проблемы сервиса и туризма. 2012. №1. С. 102-108.

- Сочава В.Б. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск: Наука, 1978. 318 с.

- Чертилов А.К. Кругобайкальская железная дорога: предыстория создания//Проект Байкал. 2013. №37-38. С. 169-175.

- Aoki Y. Landscape appreciation reported at the Conference of Japan Geo-science Union 2013 in term of Landscape Experience//Journal of Environmental Information Science. 2014. Vol.42. №5. Pp. 111-118.

- Roth M., Gruehn D. Visual landscape assessment for large areas -using GIS, internet surveys and statistical methodologies in participatory landscape planning or the federal state of Mecklenburg-Western Pomerania, Germany//Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section A: Human and Social Sciences. 2012. Pp. 129-142.

- Simonic T. Preference and perceived naturalness in visual perception of naturalistic landscapes. Zb. Bioteh. Fak. Univ. Ljublj. Kmet, 2003. 81-2. Pp. 369-387.

- Takayama N., Petrova E.G., Matsushima H., Ueda H., Furuya K., Aoki Y. Differences in and causes of environmental attitudes between Russia and Japan//Japan geoscience union meeting, 2013. URL: http://www2.jpgu.org/meeting/2013/session/PDF_all/H-GG02/HGG02_all_e.pdf (Дата обращения: 11.03.2018).

- Ueda H., Nakajima T., Takayama N., Petrova E., Matsushima H., Furuya K., Aoki Y. Landscape image sketches of forests in Japan and Russia//Forest Policy and Economics. 2012. V.19. Pp. 20-30.

- Vargues P., Loures L. Using Geographic Information Systems in Visual and Aesthetic Analysis: the case study of a golf course in Algarve//Wseas transactions on environment and development. 2008. Iss.9. Vol.4. Pp. 774-783.

- Ward K., Snoberger N. Assessment of landscape scenic quality in the Angelina National Forest, Texas using GIS and high-resolution digital imagery//San Antonio 2009 ASPRS-MAPPS Fall Conference Proceedings, 2009. URL: https://www.asprs.org/wp-content/uploads/2010/12/Ward.pdf (Дата обращения: 11.03.2018).

- Wu Y., Bishop I., Hossain H., Sposito V. Using GIS in landscape visual quality assessment//Applied GIS. 2006. Vol.2. №3. Pp.18.1-18.20.