Эталонные и редкие почвы Зеленого пояса Фенноскандии

Автор: Бахмет Ольга Николаевна, Федорец Наталия Глебовна

Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 6 (151), 2015 года.

Бесплатный доступ

Ключевыми участками Зеленого пояса Фенноскандии являются особо охраняемые природные территории (ООПТ) различного ранга. На территории Карелии это как существующие национальные парки «Паанаярви», «Калевальский» и «Ладожские шхеры», Государственный природный заповедник «Костомукшский», так и предполагаемые охраняемые природные территории регионального значения. Почвенный покров ООПТ Зеленого пояса Фенноскандии весьма интересен, так как в нем представлены как фоновые (эталонные) почвы, так и редкие и уникальные почвенные объекты. В качестве почвенных эталонов выделяются климаксовые почвы, определяющие тип коренных биогеоценозов, а также не имеющие признаков вторичного изменения вследствие смены естественных факторов или антропогенного воздействия. На всех исследованных ООПТ в качестве эталонов выделены подзолистые почвы, однако их разнообразие и соотношение на данных территориях различно. К числу редких необходимо отнести горные почвы национального парка «Паанаярви», а также относительно плодородные подбуры национального парка «Ладожские шхеры».

Охрана почв, эталонные, редкие почвы, карелия, фенноскандия, зеленый пояс

Короткий адрес: https://sciup.org/14750958

IDR: 14750958 | УДК: 631.461:582.475

Текст научной статьи Эталонные и редкие почвы Зеленого пояса Фенноскандии

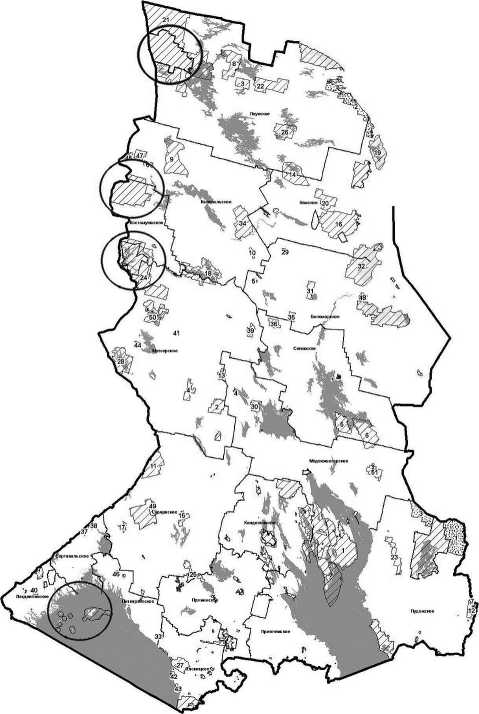

Вдоль российско-финляндской границы выделен целый ряд ООПТ, которые объединены в Зеленый пояс Фенноскандии (рис. 1). Ключевые (федерального подчинения) ООПТ этой территории – национальные парки «Паанаярви», «Калевальский» и «Ладожские шхеры», а также Государственный природный заповедник «Костомукшский». Кроме того, выделен целый ряд природных заказников и охраняемых территорий регионального подчинения. Проведенные российскими и финскими учеными исследования показали, что природные комплексы и экосистемы этой территории имеют высокую степень сохранности и представляют большой интерес с точки зрения изучения естественных ненарушенных природных объектов Фенноскандии. Изучение почв выделенных ООПТ также дает ценную информацию о почвенном разнообразии данной природной зоны и соотношении различных почвенных разновидностей.

Выделение различных почвенных объектов обосновано Б. Ф. Апариным с соавторами [1], которые руководствовались следующими положениями:

-

• необходимость сохранения почв как особого природного тела и почвенного разнообразия,

© Бахмет О. Н., Федорец Н. Г., 2015

-

• охрана почв как условие обеспечения видового и популяционного разнообразия флоры и фауны,

-

• сохранение почв как носителей памяти ландшафта и человеческой культуры.

На основе этих положений авторами выделены следующие категории объектов: эталонные (фоновые) – наиболее распространенные на данной территории, редкие – встречающиеся на ограниченной площади, и уникальные, то есть встречающиеся в одном месте. Эталоны могут быть использованы при решении как научных, так и практических задач: для изучения биогео-ценотических функций почв, прогноза эволюции почв при изменении природных факторов, сравнения с антропогенно преобразованными почвами и др. Изучение редких почв позволяет выявить особенности природной территории в целом. Согласно данным категориям на охраняемых природных территориях Зеленого пояса Фенноскандии нами были описаны почвенные объекты. При их выделении использовались следующие критерии:

-

• соответствие типу коренного биогеоценоза;

-

• климаксовое состояние почвы;

-

• отсутствие признаков вторичных изменений.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Исследования почв ООПТ Зеленого пояса Фенноскандии авторы проводили в 1990–2000

Рис. 1. ООПТ Зеленого пояса Фенноскандии, на которых проводились исследования годах как в рамках бюджетных тем, так и грантов РФФИ. Значительная часть материалов по разнообразию почв и структуре почвенного покрова ООПТ получена при проведении маршрутных исследований. Для изучения почв и их пространственного распределения использовались метод катен и метод ключей. На сериях пробных площадей, заложенных в различных биогеоценозах (сосновых, еловых, мелколиственных), проводили исследования морфологических и биохимических особенностей почв. Закладка почвенных разрезов, описание морфологии почв, определение химических, физико-химических и физических свойств почв проводились по стандартным методикам. На основе полученных материалов построены картосхемы почвенного покрова исследованных ООПТ масштаба 1:100 000. В работе использована региональная классификация почв, разработанная Р. М. Морозовой [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В почвенном покрове Восточной Фенноскан-дии преобладают подзолистые почвы [2], [3]. Они образуются на бедных основаниями породах, различных по механическому составу и происхождению: флювиогляциальных и озерных песках, моренных песчаных и супесчаных отложениях. Различный генезис и гранулометрический состав почвообразующих пород способствуют большому разнообразию автоморфных подзолистых почв. В связи с достаточно холодным климатом, низкой испаряемостью, а следовательно, высоким коэффициентом увлажнения большие площади республики занимают болотно-подзолистые и болотные почвы. Почвенные эталоны подзолистых, болотно-подзолистых и болотных почв можно встретить на всех выделенных ООПТ, однако существуют различия между ними в северо- и среднетаежной подзоне Карелии в связи со значительными различиями условий почвообразования. В северотаежной подзоне благодаря более суровым климатическим условиям мощность почв сравнительно невелика и составляет в среднем 60–70 см. В средней тайге мощность как отдельных минеральных горизонтов, так и почвенного профиля в целом увеличивается. Наблюдаются различия и в площади распространения почв в различных ООПТ Зеленого пояса Фенноскандии.

Национальный парк «Паанаярви» находится в северо-западной части Карелии и характеризуется преобладанием низкогорных ландшафтов. Почвенный покров территории очень своеобразен, что проявляется в его вертикальной зональности, широком распространении маломощных почв, развитии элювиальных и склоновых процессов. Среди подзолистых почв более половины площади занимают подзолы иллювиальногумусовые с высокой степенью каменистости (табл. 1). К редким и уникальным почвам этой территории следует отнести: горно-тундровые и горно-подзолистые. Эти почвы встречаются в Карелии исключительно в национальном парке «Паанаярви», где наблюдаются высоты до 600 м над уровнем моря. Такие почвы развиваются на эродированных склонах, маломощных моренных наносах и элювии коренных пород, они обычно

Таблица 1

Распространение почв в национальном парке «Паанаярви»

|

Почвы |

Почвообразующие породы |

Площадь, % |

|

Подзолы иллювиальножелезистые и иллювиально-гумусовые (без разделения) |

Песчаные |

23,5 |

|

Подзолы иллювиально- |

Песчаные валунные и галечниковые |

56,2 |

|

гумусовые |

Супесчаные валунные и галечниковые |

15,2 |

|

Подзолы глеевые торфянистые и торфяные, в основном иллювиально-гумусовые |

Песчаные |

0,7 |

|

Торфяные, торфяно-и торфянисто-подзолисто-глеевые |

Среднесуглинистые |

4,4 |

Прочие компоненты: горно-тундровые (подбуры темные тундровые), подзолы иллювиально-железистые, торфяные болотные, каменистые россыпи с примитивными почвами сильно щебенчаты и хрящеваты. Наряду с этим содержат значительную примесь мелкозема. Подзолистый горизонт в горных почвах слабо выражен или отсутствует. Иллювиально-гумусовый горизонт иногда залегает непосредственно под органогенным, который, как правило, оторфован.

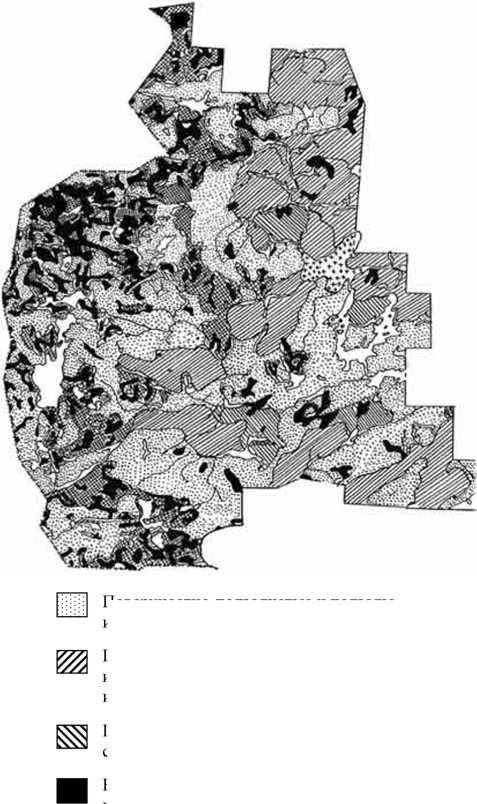

Национальный парк «Калевальский» находится на крайнем западе центральной части Карелии. Климатические условия таковы, что по теплообеспеченности почв территория относится к самому холодному району Карелии. Западная часть парка преимущественно равнинная, в восточной преобладает ярко-выраженный холмисто-грядовый рельеф. На территории парка представлен широкий спектр почв, типичных для северной подзоны таежной зоны Карелии, где преобладают почвообразующие породы легкого механического состава (рис. 2). Сформированные на них почвы характеризуются крупнопесчаным составом, малой влагоемкостью и низким содержанием элементов минерального питания. Около 50 % территории занимают сравнительно бедные песчаные подзолы иллювиально-железистые, что характерно для данной природной зоны (табл. 2).

Поверхностно-подзолистые и подзолы иллювиально-железистые песчаные

Подзолы иллювиально-гумусовые песчаные и супесчаные в сочетании с торфяными и торфяно-глеевыми

Подзолы маломощные в сочетании с примитивными

Болотные верховые, переходные и низинные

Рис. 2. Пример построенных картосхем. Почвенный покров национального парка «Калевальский»

Таблица 2

Распространение почв в национальном парке «Калевальский»

|

Почвы |

Почвообразующие породы |

Площадь, % |

|

Подзолы иллювиальножелезистые |

Песчаные |

49,7 |

|

Подзолы иллювиальногумусовые |

Супесчаные щебнистые |

30,7 |

|

Подзолы иллювиальножелезистые и иллювиально-гумусовые |

Песчаные |

7,8 |

|

Торфяные болотные |

11,7 |

Прочие компоненты: подзолы глеевые торфянистые и торфяные в основном иллювиально-гумусовые, каменистые россыпи с примитивными почвами

В целом почвенный покров НП отличается значительной сложностью, неоднородностью и контрастностью.

Почвенный покров заповедника «Костомукшский» также характеризуется сложностью и мел-коконтурностью, на его территории широкое распространение получили сочетания автоморфных почв подзолистого типа, в меньшей степени – полугидроморфных и гидроморфных почв. Однако в составе почв примерно равное (около 50 %) соотношение имеют автоморфные и полу-гидроморфные подзолистые почвы (табл. 3). На долю остальных компонентов почвенного покрова приходится лишь 0,1 % площади заповедника.

Таблица 3

Распространение почв в заповеднике «Костомукшский»

|

Почвы |

Почвообразующие породы |

Площадь, % |

|

Подзолы иллювиальножелезистые и иллювиально-гумусовые (без разделения) |

Песчаные валунные и галечниковые |

49,7 |

|

Подзолы глеевые торфянистые и торфяные в основном иллювиальногумусовые |

Песчаные валунные и галечниковые |

50,2 |

Прочие компоненты: каменистые россыпи с примитивными почвами

Территория парка «Ладожские шхеры» относится к среднетаежной подзоне с элементами южной тайги. Преобладают хвойные леса, но высока и доля лиственных, что находит отражение в специфичности почвенного покрова. В национальном парке эталонные песчаные подзолистые почвы занимают по сравнению с другими ООПТ небольшую часть территории и имеют черты почв южной тайги. Значительные площади занимают почвы, формирующиеся по буроземному типу, так называемые подбуры, которые можно отнести к редким (табл. 4). Они развиваются на переотложенном элюво-делювии основных горных пород, имеют, как правило, маломощную хорошо разложившуюся подстилку. В целом профиль подбуров бурый слабодифференциро-

|

Таблица 4 Распространение почв в национальном парке «Ладожские шхеры» |

||

|

Почвы |

Почвообразующие породы |

Площадь, % |

|

Подбуры и примитивные почвы |

Элювий основных пород |

38,4 |

|

Подзолы иллювиально-железистые и иллювиально-гумусовые |

Песчаные |

36,6 |

|

Подзолы глеевые торфянистые и торфяные в основном иллювиально-гумусовые |

Песчаные |

10,2 |

Прочие компоненты: торфяные болотные, вторично-дерновые ванный, пропитан гумусом. Содержание органического вещества в этих почвах сравнительно велико по сравнению с подзолами, что определяет их высокое для этой природной зоны плодородие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование почв и почвенного покрова ООПТ Зеленого пояса Фенноскандии позволило выявить особенности их генезиса и структуры почвенного покрова. Каждая из описанных территорий является своеобразной и уникальной, на каждой из них выявлены почвы, являющиеся эталонными для северо-и среднетаежной подзон Восточной Фенноскан-дии. В национальных парках «Паанаярви» и «Ладожские шхеры» выделены почвы, относящиеся к категории редких и подлежащих внесению в Красную книгу почв Карелии. В целом почвенный покров всех исследованных ООПТ характеризуется значительной сложностью, неоднородностью и контрастностью, что свойственно почвенному покрову Восточной Фенно-скандии.

REFERENCE AND RARE SOILS OF FENNOSCANDIA GREEN BELT

Список литературы Эталонные и редкие почвы Зеленого пояса Фенноскандии

- Апарин Б. Ф., Касаткина Г. А., Матинян Н. Н., Сухачева Е. Ю. Красная книга почв Ленинградской области. СПб.: Аэроплан, 2007. 320 с.

- Бахмет О. Н., Морозова Р. М. Почвенный покров//Разнообразие биоты Карелии: условия формирования, сообщества, виды/Ред. А. Н. Громцев, С. П. Китаев, В. И. Крутов, О. Л. Кузнецов, Т. Линдхольм, Е. Б. Яковлев. Петрозаводск: Изд-во КарНЦ РАН, 2003. С. 29-31.

- Морозова Р. М. Лесные почвы Карелии. Л.: Наука, 1991. 184 с.