Эталонные произведения поздней русской иконописи с орнаментальным фоном в музейных и храмовых собраниях Западной Сибири

Автор: Булгаева Г.Д., Черняева И.В.

Журнал: Художественное наследие. Исследования. Реставрация. Хранение @journal-gosniir

Статья в выпуске: 2 (10), 2024 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты предварительного исследования поздних подписных икон, неотъемлемой частью которых является орнаментальный фон и рама. Изучение поздней русской иконописи, особенно подписных произведений, представляет собой актуальное направление в современном искусствознании. В этой связи возникает необходимость определения образцов, которые могли бы служить референсными точками для атрибуции и датировки других икон. Цель исследования - выявить эталонные произведения поздней русской иконописи на основании наличия авторской подписи и орнаментального решения фона и поля произведения. Авторы прибегают к методам искусствоведческого и иконографического анализа, а также данным макросъемки. Система узора рассматривается авторами как признак идентификации автора или мастерской. Результаты комплексного анализа показывают взаимосвязь авторской подписи и декоративного решения. Сочетание данных фактов позволяет обозначить образцовые произведения. Орнаментальный фон и авторская подпись являются важными критериями, которые позволяют расставить ориентиры среди многообразия памятников поздней русской иконописи. Комплексный анализ этих элементов в сочетании с другими методами исследования может внести существенный вклад в изучение иконописного наследия XVIII - начала ХХ века. Предложенный комплексный подход к атрибуции поздних подписных икон позволяет повысить точность определения происхождения и авторства произведений. Эта методика может быть использована искусствоведами, реставраторами, а также коллекционерами икон

Орнамент, икона, эталонное произведение, авторская подпись, атрибуция, поздняя русская иконопись, макросъемка, оптико-физические исследования

Короткий адрес: https://sciup.org/170205761

IDR: 170205761

Текст научной статьи Эталонные произведения поздней русской иконописи с орнаментальным фоном в музейных и храмовых собраниях Западной Сибири

В последнее время интерес к изучению памятников позднерусской иконописи значительно возрос, что подтверждается проведением тематических конференций ведущих научных и образовательных организаций и публикацией работ современных ученых на эту тему. Важным вопросом этих изысканий становится определение критериев и методов, посредством которых определяются основные ориентиры атрибуции произведений. Подписные иконы рассматриваются как эталонные произведения — при условии подлинности авторской подписи. Соответственно актуализируется необходимость исследования и надписей, и самих произведений поздней русской иконописи оптико-физическими и физико-химическими ме-тодами1. Исследователи свидетельствуют о необходимости комплексного подхода при изучении русских икон последних столетий и расширения спектра коллекций хранения произведений иконописи (музейные, частные, храмовые собрания). Данная работа в течение многих лет проводится специалистами Государственного научно-исследовательского института реставрации2. По результатам исследований был опубликован ряд трудов. В них введено в научный оборот значительное количество новых произведений и определена концепция дальнейшего исследования.

Среди произведений поздней русской иконописи особую группу составляют образы с золоченым, орнаментированным фоном. Декоративное украшение фона и полей икон — это многовековая традиция, встречающаяся в памятниках Византии, Древней Руси, на территории Восточной и Западной Европы3. На рубеже XIX – XX веков нанесение орнамента на фон и поля святых образов получило широкое распространение в России. При составлении описей храмовых ценностей в 1930-е годы иконы с декорированным позолоченным фоном выводились в отдельную категорию как наиболее ценные4. К этому времени были разработаны новые технологические и стилистические решения выполнения таких узоров, о чем свидетельствуют как произведения, сохранившиеся в музейных, храмовых и частных собраниях, так и архивные документы. В последнее время со стороны научного сообщества прослеживается активный интерес к изучению данного аспекта. Значение орнамента при атрибуции произведений искусства подчеркивали многие исследователи5.

Узор отражает в себе стилистические характеристики эпохи. Роль декоративного украшения в монументальной средневековой живописи Руси рассмотрена в работе М. А. Орловой. Тесная взаимосвязь исполнения орнаментального фона живописи и декоративной обработки металла просматривается как в стилистическом, так и технологическом решении. Значение орнаментальной системы в декоративно-прикладном искусстве русского Средневековья подробно представлено в трудах отечественных исследователей И. А. Стерлиговой, А. В. Рындиной и др. В работах современных ученых проводится сопоставление формальных характеристик орнамента и древней иконописи. К ним относят плоскостность, отточенность, символичность6. Таким образом, реалистическая живопись рубежа XIX – XX веков стремилась приблизиться к форме иконописи посредством художественно-декоративного решения фона. Технологические особенности нанесения орнамента на фон и поля русских икон, которые предназначены под золочение, описаны В. В. Филатовым7.

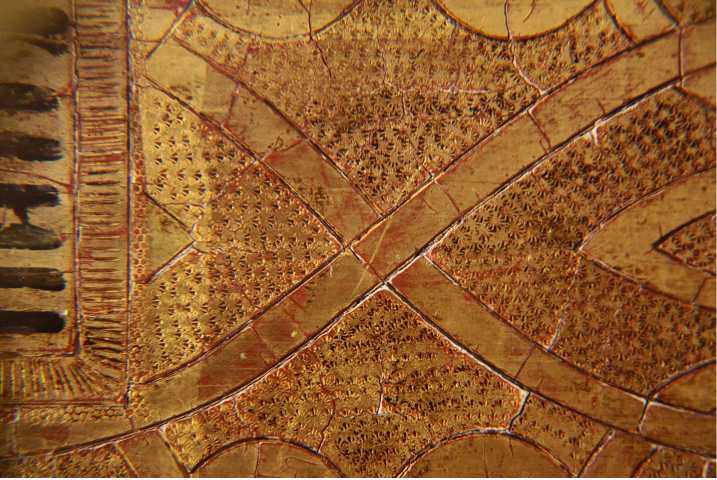

В поздних иконах сочетание формы узора и технологических особенностей его исполнения повторяются крайне редко. Результаты исследования оптико-физическими методами орнамента, расположенного на фоне произведений поздней русской иконописи, позволяют говорить о возможности совмещения различных приемов исполнения в одном произведении. Узор мог наноситься с помощью чеканов, канфариков и других инструментов. В результате оттиск на фоне представлял собой основной элемент орнамента размером от 2 – 3 см до 20 – 25 см и более. На многих произведениях линия мотива орнамента выполнена вручную, методом процарапывания. Результаты макросъемки выявляют неточности в процессе нанесения таких линий: выход за пределы контура рисунка, различная глубина и ширина линии. В качестве дополнения композиции узора — для заполнения больших фоновых пространств — применяли точечные чеканы, которыми наносили кружочки, ромбики, снежинки, крестики, галочки и др. Таким способом выполнен орнаментальный фон иконы Святой Великомученик Пантелеимон Целитель из Музея истории Православия на Алтае (ил. 1). На иконе святой изображен в рост на фоне живописного пейзажа. Фон вызолочен на полимент и декорирован растительным узором. Результаты макросъемки в 5-кратном увеличении показали, что основная линия узора фона и полей выполнена вручную. В некоторых местах эта линия заходит дальше формы рисунка. Раппорт орнамента составляет 32 см, соответственно нанесение основной линии методом процарапывания было рационально. Внутреннее пространство узорного мотива декорировано маленькими звездочками диаметром 1 – 3 мм. Сочетание различных форм и техник декора в одном произведении расширяло возможности мастера в реализации авторского замысла.

Ил. 1.

Великомученик Пантелеимон.

Неизвестный художник, XIX–XX вв.

Дерево, левкас, масло. Архив Музея истории Православия на Алтае.

Фрагмент фона в 5-кратном увеличении. Съемка Г. Д. Булгаевой.

Публикуется впервые

Орнаменты икон с золочеными фонами повторяются крайне редко. Авторы настоящей статьи выявили ряд поздних икон из храмов Алтайского края, в которых раппорт орнамента фона и полей является идентичным по форме и размеру. Несколько икон из этого ряда принадлежат одному иконостасу. На основании этого смеем предположить, что рисунок основного элемента орнамента и крупные чеканы были индивидуальны для каждой мастерской. Они являлись как бы своеобразным «почерком мастера». Соответственно, выявление повторения идентичного декора золоченых фонов и способов его нанесения в памятниках поздней русской иконописи может свидетельствовать об их общем происхождении. Орнамент в данном ракурсе может быть рассмотрен как один из признаков, характерных для творчества конкретного автора или мастерской.

На современном этапе в иконописно-левкасных мастерских орнаментированные фон и поля на иконах выполняются с помощью станков и цифровых технологий. Орнамент наносится механизированным способом по заданной программе8. Это исключает возможность неточного нанесения узора на левкас или отклонения от заданной симметрии. Кроме того, сочетание различных техник в одной иконе становится нецелесообразным, и технологическое своеобразие исполнения орнаментированного фона как принадлежность конкретной мастерской не прослеживается.

В экспозиции Омского областного музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля представлен образ Архангела Михаила с орнаментальным фоном ( ил. 2 )9. Икона атрибутирована по авторской подписи, расположенной на полях: «М. Т. Кубрин 1904». Кубрин Михаил Трофимович, потомственный омский иконописец. Уже в 1872 году его отец Трофим Федорович возглавлял фирму «Трофим Кубрин с сыновьями». Фирма занималась выполнением икон, иконостасов «по простым и золоченым фонам», золочением глав и крестов10. В 1911 году Михаил Кубрин принял участие в Первой Западно-Сибирской лесной и торгово-промышленной выставке, где представил иконописное творчество11. Изображение Архангела Михаила заключено в прямоугольную раму с цветными вставками, имитирующими эмаль. Фон орнаментирован сетчатым геометрическим узором в виде ромбовидных цветов с раппортом средних размеров. Верхние углы обрамлены полукруглой и волнистой линией, между которыми нанесены прямые линии — лучи. Такое решение декорации углов встречается крайне редко. Рама декорирована симметричным растительным орнаментом с элементами цветов-звёзд внутри стеблей. В углах и посередине вертикальных сторон расположены квадратные вставки. В них, на ультрамариновом фоне, вписаны ромбовидные цветы с белыми лепестками. Применение цвета в орнаментальных формах просматривается только на полях и включает в себя белый, голубой, розовый, красный и ультрамариново-синий цвета. Значительные потертости не позволяют выявить особенности колористического решения рамы, но представленный цветовой спектр свидетельствует о его разнообразии и определенных симпатиях художника к данной цветовой гамме. Соответственно, выявленное сочетание орнаментальных форм фона и полей с данным колористическим решением у произведения с авторской подписью косвенно может служить одним из критериев атрибуции. Исследование формальных характеристик декоративного убранства иконы значительно дополняет информацию о творческом методе художника.

Аналогичный вариант технологии нанесения орнамента прослеживается в иконе «Богородица Гербовецкая» из храмового собрания г. Тайга. Авторская подпись, расположенная в нижней правой части иконы, говорит о принадлежности данного произведения кисти известного молдавского и румынского художника русского происхождения Павла Пискарева (ил. 3)12. Иконографический образ Богородицы Гербовецкой особо почитаем на территории Молдавии, Украины и Румынии и восходит к типу Черниговской иконы Богоматери. Происхождение чудотворного образа ограничивается временем до 1790 г., а прославление как чудотворного образа состоялось в 1859 году13. Характерной чертой этой иконографии и одновременно стилистической особенностью образов указанных выше территорий является высокая посадка Богомладенца. Список с чудотворной иконы, сохранившийся в сибирском храме, был выполнен в 1898 – 1917 гг. По устному преданию, икона была преподнесена в дар храму представителями царствующего дома Романовых. Храм преподобного Андрея Критского возведен архитектором К. К. Лыгиным в 1897 – 1898 гг.14 Особое покровительство правящего дома вновь выстроенному храму оказывалось потому, что станция Тайга располагалась на царской земле. Сохранились устные свидетельства о том, что в храме имелись дары, подаренные правящим императором. Косвенно на определенную связь между сибирским образом и царственной фамилией может указывать факт существования на обороте надписи, которая была тщательно счищена в последующие годы. Крупный текст был расположен по принципу вкладных или дарственных надписей: по центру, заполняя ⅓ от всего оборота, и состоял из 5 строк. Незначительные сохранившиеся фрагменты текста указывают на его происхождение до реформы русского языка 1920-х годов.

Ил. 2.

Архистратиг Михаил. Т. М. Кубрин, 1904 г. Дерево, левкас, золочение, масло. Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля

На иконе изображена Богородица, склоненная к Предвечному младенцу, в вишневом мафории, украшенном золотым растительным орнаментом, и голубой тунике. Христос представлен вертикально, слегка наклонив голову, в белой рубашке, подвязанной алым поясом, и розово-оранжевом гиматии, по которому расположен аналогичный растительный орнамент. Одежды обильно декорированы; узор каймы, поручей, оплечья детально проработан. Надписи заключены в голубые, горизонтально вытянутые медальоны.

В качестве индивидуального художественного решения мастера следует отметить не только характер рисунка и живописное воспроизведение объемов, но и форму орнамента. Сложное переплетение растительного узора полностью заполняет фон иконы. Раппорт орнамента составляет 12 см. Основной рисунок узора нанесен с помощью чекана. В том месте, где расположено плечо фигуры Богородицы, красочный слой нанесен поверх орнамента, который просматривается при 4-кратном увеличении. Рама выделена другим видом орнамента с имитацией эмали и характерным обрамлением медальонов-надписей. Многоцветные красочные вставки (имитация эмали) по полю изображения отличаются сложными оттенками: холодный розовый, сиреневый, голубой, светло-зеленый. Сочетание светлых насыщенно ярких цветов, таких как алый и темно-синий, придают изображению контраст и декоративность. Благодаря наличию авторской надписи и рисунка узора, икона Богородицы Гербовецкой из храмового собрания может служить образцом для атрибуции произведений с идентичным орнаментом и стилистическим решением, при условии проведения дополнительного исследования технологических характеристик данного произведения физико-химическими методами.

Ил. 3.

Богородица Гербовецкая.

П. Пискарев, 1890–1917 гг. Дерево, левкас, золочение, масло. 64,5 × 99,5 × 3,7 см. Храм преподобного

Андрея Критского, г. Тайга

Нанесение орнамента на фон и поля икон значительного размера в большинстве случаях проводилось в иконописных, иконостасных и художественных мастерских, в которых деятельность членов артели имела профессиональные разграничения. Подготовкой основы, нанесением грунта, золочением могли заниматься мастера узкой специализации. В иконостасе Покровской церкви города Тобольска находится икона «Архидьякон Стефан». Надпись на его поле сохранила имя чеканщика. Вверху по золоту нанесен текст: «Чика. Иконы. Макаровъ 1907 (?) года май» ( ил. 4 ). Орнамент фона и полей этой иконы являются идентичными узору ряда других икон такого же размера, расположенных в том же иконостасе, что может говорить об их едином происхождении. Данный иконостас принадлежал Спасской церкви, которая была выстроена в XVIII в. в Бронниковском подгорном селе. Постройка каменной кладбищенской церкви этого населенного пункта относится к 1795 году. После закрытия храма в 1937 году сельчане сохранили иконостас, который впоследствии был передан Покровскому храму Тобольского кремля. В Тобольск иконостас прибывает в 1946 году с разрешения уполномоченного Совета по делам Русской Православной Церкви по Омской области Ивана Евсеевича Тихомирова15. Комплекс подошел по размерам и был размещен на солее Покровского собора. Во время ремонтных работ в 2010-х годах художник-реставратор В. А. Быкова провела работы по укреплению основы, грунта и красочного слоя икон из местного ряда. Во время выполнения консервационных операций выявлена надпись с указанием имени чеканщика. Результаты макросъемки позволили установить, что основная линия рисунка орнамента полей была нанесена вручную с помощью острого, закругленного на конце, предмета. Круглые элементы, заполняющие внутреннее пространство, выполнены методом чеканки. Разница толщины и глубины линий узора фона и полей свидетельствует о том, что крупный мотив орнамента нанесен без помощи чеканов, а детали малого размера выполнялись с применением особых инструментов. Раппорт сетчатого орнамента составляет 10 см. Основной мотив — крест, обильно декорированный растительными формами. Система узора расположена в строгой симметрии, что в сочетании с основным мотивом придает форме декора геометрическую стройность.

Орнамент играет важную роль в атрибуции произведений поздней русской иконописи, являясь одним из признаков определения происхождения произведения. Сочетание узора, расположенного по фону и полям иконы, с авторской подписью несет в себе информацию о происхождении иконы и ее создателе. Описанные в статье произведения требуют дальнейшего исследования физико-химическими методами для выявления технико-технологических данных и техники работы мастера. Большое количество различных орнаментальных систем, встречающихся в поздней русской иконописи, ставит перед исследователями задачу создания базы данных орнаментальных фонов русских икон XIX – XX веков. Эту большую и трудоемкую работу целесообразно выполнить на региональном уровне, что позволит выявить группы идентичных орнаментов. Комплексное исследование представленных произведений внесет определенный вклад в разработку методик атрибуции и идентификации произведений искусства.

Выражаем глубокую благодарность художнику-реставратору В. А. Быковой и заведующему иконописным отделением при Тобольской духовной семинарии иерею Виталию Ведерникову за предоставленный фотоматериал.

Ил. 4.

Архидьякон Стефан. Макаров, 1907 (?) г. Дерево, левкас, золочение, масло. 138,9 × 55,2 × 2,8 см.

Покровский собор Тобольского кремля. Фото из архива В. А. Быковой. Съемка В. А. Ведерникова.

Публикуется впервые

Список литературы Эталонные произведения поздней русской иконописи с орнаментальным фоном в музейных и храмовых собраниях Западной Сибири

- Гренберг Ю. И. Технология станковой живописи. История и исследование. М.: Изобразительное искусство, 1982. — 320 c.

- Красилин М. М. Русские иконописцы XVII–XX веков (материалы к словарю). Ижевск: [Б.и.], 2017. — 85 с.

- Преображенский А. С. Чеканный орнаментальный декор новгородских икон конца XIV – XV века // Путем орнамента: Исследования по искусству Византийского мира: Сб. статей / Сост. и отв. ред. А. Л. Саминский. М.: МАКС Пресс, 2013. С. 96–143.

- Государственный архив Алтайского края. Ф. 138. Оп. 1. Д. 41, 89.

- Орлова М. А. Орнамент в монументальной живописи древней Руси. М.: Северный паломник, 2004. Т. 1. — 860 с.

- Шитова Л. А. Русский стиль в церковном искусстве // Русское церковное искусство. М.: Индрик, 2004. С. 138–146.

- Филатов В. В. Реставрация произведений русской иконописи. М.: Про- Пресс, 2007. — 336 с.

- Страница с перепиской и фотографиями этапов производства // Левкас+. — URL: https://vk.com/public.php.levkas (дата обращения: 3.02.2024).

- «Русская Икона XVI – XXI веков» // Омский областной музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. — URL: http://vrubel23.valuehost.ru/photo/russkaya_ikona_xvi_xxi_vekov.html (дата обращения: 23.02.2024).

- Омские епархиальные ведомости. 1911. 1 марта. №3.

- Николай Васильевич Глоба и российское художественно-промышленное образование / [отв. ред., сост. Т. Л. Астраханцева]. М.: РГХПУ им. С. Г. Строганова, 2023. С. 424.

- Пискарёв Павел Алексеевич // Архитектура и искусство русского зарубежья. — URL: https://artrz.ru/1805288003.html (дата обращения: 17.02.2024).

- Снессорева С. Земная жизнь Пресвятой Богородицы и описание святых чудотворных ее икон. М.: «Благовест», 2001. С. 462.

- Айхлер Н. А., Русакович Е. В. Храм в комплексе архитектуры Западно-Сибирской железной дороги в конце XIX – начале ХХ в. // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2020. №4. Ч. 1. С. 67–75.

- Тобольский Покровский собор // Древо: открытая православная энциклопедия. — URL: https://drevo-info.ru/articles/21918.html (дата обращения: 15.02.2024).