Этап получения экспериментальных данных в экспертном эксперименте

Автор: Крылова Е.В.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd

Рубрика: Актуальные вопросы деятельности органов внутренних дел

Статья в выпуске: 1 (48), 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14335313

IDR: 14335313

Текст статьи Этап получения экспериментальных данных в экспертном эксперименте

Эксперимент – это совокупность предметно-чувственных действий, характер которых в каждом конкретном случае определяется целью и природой изучаемого объекта, принципами системного функционирования технических средств. Не случайно в теории экспертиз подчеркивается необходимость разработок специальных методик проведения эксперимента, определения способов и приемов вмешательства в объект исследования; обеспечения условий для осуществления процедуры экспериментальных работ; разработки путей и приемов фиксирования хода и результатов эксперимента; подготовки средств эксперимента (приборы, установки, модели и т.п.).

Эксперимент строится по схеме воздействия изменяемых определенным (заданным) образом переменных ситуаций на исследуемый объект.

Экспериментатор наблюдает непосредственно либо опосредованно с помощью специальных устройств и приспособлений поведение объекта в различных измененных ситуациях, регистрируя характеристики поведения, вызванного изменениями параметров ситуации.

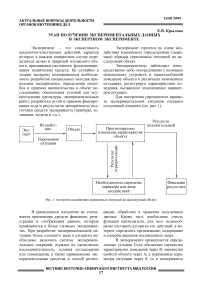

Для построения упрощенного варианта экспериментальной ситуации составим следующий алгоритм (см. рис. 1).

Результат

Рис. 1. Алгоритм воздействия переменных ситуаций на исследуемый объект

В приведенном алгоритме не учитывается применение средств фиксации, регистрации и отображения данных, которые применяются в более сложных экспериментах. При разработке экспериментальной ситуации более сложного вида в алгоритм необходимо включить систему экспериментальных операций, порядок их проведения, последовательность, условия согласования или совмещения, а также применяемые экспериментальные средства и способ регист- рации, обработки и хранения полученных данных. Кроме того, необходимо учесть функции наблюдателя, для чего целесообразно составить алгоритм его действий, в котором определить организацию, содержание и способы решения поставленных задач.

В эксперименте организуются определенные условия. Если обозначим множество характеристик поведения через R, множество свойств объекта через А, а переменные параметры ситуации через S, то в эксперименте будут реализованы условия, когда некоторые Sn € S изменяются и воздействуют на исследуемый объект, а все остальные сохраняются неизменными. Воздействие вызывают изменения каких-либо Rm € R. Интересующие исследователя переменные из Sn и Rm фиксируются посредством их регистрации соответствующими средствами, которые обеспечивают их качественную неизменность и количественную выраженность. В действительности, воздействие оказывается не просто на объект, а на его определенные свойства Аk € А, изменения которых приводят к вариациям. Если существует принципиальная и техническая возможность регистрации самих Аk, то обычно стремятся ее реализовать. В противном случае экспериментатор имеет дело только с Rm, которые зависят от Sn опосредованно, через Аk. Возникает задача «реконструкции» изменений Аk в ответ на воздействия Sn и возможно, что она решается только теоретически. Исследуемый объект может быть пассивным, когда изменения R детерминированы (строго определены) соответствующими изменениями S, т.е. воздействиями внешних факторов, и активным, когда существуют независимые «внутренние» факторы, показывающие одновременно такое же или какое-то другое воздействие, которое может различным образом изменять детерминированный характер влияний Sn. В случае пассивного объекта, имеющего определенные характеристики А, функциональные законы изменения R от S постоянны и воспроизводимы. «Реконструкция» таких характеристик в силу устойчивости и воспроизводимости, как правило, значительных трудностей не представляет.

В самом общем случае в эксперименте устанавливаются связи между двумя группами законов – теми, которые характеризуют изменения переменных ситуаций (эти законы заданы исследователем), и теми, которые характеризуют ответные изменения, происходящие в объекте (эти законы устанавливаются на основе обработки результатов), первая группа относится к «входным» системам с отношениями, а вторая – к «выходным». С этой точки зрения эксперимент рассматривается как средство установления и проверки наличия связей между этими системами с отношениями. Таким образом, на основе полученных данных вначале строятся системы с отношениями на множестве переменных R или А, которые отражают законы их изменений. Затем выявляются логические, формальные связи между ними и системами с заданными отношениями на множестве S. Установленные связи формулируются в виде закона качественных или качественно-количественных отношений между S и R или S и A. Это и есть фактические данные, полученные в эксперименте, они подтверждают или опровергают гипотезу в случае, если она была предположением о наличии определённой связи между двумя группами переменных1.

Эксперт ставит объект исследования в специально созданные условия. При этом, как отмечает В.В. Быков, важно учитывать воздействие окружающей среды. Это достигается следующими способами:

-

1. В эксперименте выделяются элементы строения объекта, осуществляется экспериментальное взаимодействие этих элементов и фиксируются возникающие при этом изменения предмета познания (необходимо обозначить фиксированные элементы строения объекта и определить систему, в которой они взаимодействуют).

-

2. Создается конструкция средств познания, средств конструирования и вводимого в эксперимент объекта, которая в функционировании подсистемы «средство познания – предмет познания» сводила бы взаимодействия «эксперимент – условия его проведения» к минимуму, не оказывающему существенного влияния на изменения указанных подсистем или делала бы такое влияние контролируемым2.

В спланированном и методически правильно исполненном эксперименте необходимым компонентом является вариация изолирующих условий при ограничении или отдельными условиями, или одним либо несколькими комплексами условий. В зависимости от того, изменяется ли в эксперименте лишь одно (одновариантность) или одновре- менно несколько (многовариантность) условий, этот компонент оказывает различное влияние на точность и тем самым на доказательность эксперимента. Эксперимент может показать, является ли условие для явления конституирующим, модифицирующим или несущественным. Лишь вариация условий на правильной методической основе дает достоверную информацию для проверки версий. Чем больше неопределенности в исходных данных, тем больше вариантов должно быть учтено при постановке опыта (эксперимента).

Как и большая часть современных аналитических экспертных методов, эксперимент часто тесно связан с приборной, инструментальной базой, обеспечивающей необходимую чувствительность, требуемую разрешающую способность метода и достоверность получаемой доказательственной информации.

Повышение разрешающей способности эксперимента оправдано по нескольким причинам: решение новых экспертных задач; создание методических предпосылок для экспертного исследования новой категории объектов; формирование новых видов (родов) судебной экспертизы.

Свойства изменений, которые претерпевает объект в результате производимого эксперимента, должны обладать следующими признаками: фиксироваться, быть однородными, относимыми.

Взаимодействие «опытные действия – объект опыта» должно формироваться и осуществляться как непосредственно фиксируемое в эксперименте. Другими словами, эксперт должен обеспечить проверку рассматриваемых взаимодействий для констатации того факта, что познавательные изменения объекта возникают только вследствие подготовительных, преобразовательных изменений опытных действий.

Определенная совокупность заданных изменений позволяет фиксировать связь между ними и познавательными изменениями. Фиксация такой связи предполагает выборку опытных действий, которые обеспечивают изменение экспериментальных условий, т.е. чтобы установить влияние заданных изменений объекта на его значимые характеристики, в производимом эксперименте должны быть предусмотрены такие элементы, которые позволили бы исследователю задавать различные и непременно контролируемые им состояния этой системы изменений. «Фиксируемость связи между изменениями характера воздействий и изменениями объекта обеспечивает изоляцию, или точнее, выделение нового элемента свойств объекта»3.

Таким образом, сформулируем рекомендации для получения данных методом эксперимента при производстве экспертизы.

-

1. Для принятия решения о необходимости проведения эксперимента достаточно наличие следующих факторов:

-

- существование групп сложноразделимых для целей исследования методами измерения и сравнения связей;

-

- невозможность применения методов, рекомендованных методикой исследования.

-

2. В процессе эксперимента необходимо обеспечить согласованность всего действия: от подготовки и планирования до фиксации и оценки.

-

3. С целью надежности функционирования всей системы: цель эксперимента – назначение эксперимента – объект исследования – конкретный метод экспериментирования – экспериментальная ситуация (процедура) – экспериментальные средства – способы регистрации и хранения данных – переменные ситуации – условия эксперимента – наблюдатель – обработка и анализ данных необходимо:

-

– предварительно определить содержание того результата, который предполагается получить в эксперименте на основе соответствующей гипотезы;

-

– сформулировать содержание задачи;

-

– описать исследуемый объект в его качественно-количественных особенностях на основе существующего о нём знания о свойствах, параметрах, характеристиках, особенностях «поведения» и взаимодействия с другими объектами, об отношениях;

-

– на основе описания операциональнопроцессуальной структуры решаемой задачи

разработать алгоритмическую схему эксперимента, систему экспериментальных операций, их порядок, последовательность;

-

– выбрать или создать устройства, позволяющие реализовывать экспериментальные операции;

-

– определить способы регистрации данных на необходимом уровне;

-

– разработать программу вариаций;

-

– определить характеристики внешних факторов, которые допускают осуществление эксперимента выбранным методом;

-

– определить функции наблюдателя;

-

– построить схему анализа данных адекватную цели эксперимента.

Список литературы Этап получения экспериментальных данных в экспертном эксперименте

- Понукалин А.А. Метод эксперимента: учебное пособие. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1996. С. 42-44.

- Быков В.В. Научный эксперимент/под ред. В.С. Тюхина. М.: Наука, 1989. С. 118-120.

- Быков В.В. Научный эксперимент/под ред. В.С. Тюхина. М.: Наука, 1989. С. 118-120.