Этапы формирования и развития территориально-производственных комплексов

Автор: Булатова Н.Н., Селезнев Н.С.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Статья в выпуске: 2 (33), 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены различия в подходах к управлению территориально-производственных комплексов в соответствии со структурными преобразованиями в экономике страны и необходимость инфраструктурного обеспечения их развития.

Территориально-производственный комплекс, этапы развития

Короткий адрес: https://sciup.org/142142303

IDR: 142142303 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Этапы формирования и развития территориально-производственных комплексов

В современных условиях развитие экономики любого региона и обеспечение его конкурентными преимуществами во многом связаны с вопросами развития и размещения территориальнопроизводственных комплексов (ТПК). ТПК представляют собой совокупность сосредоточенных в пределах соответствующей территории и функционально связанных между собой объектов производства, характеризующихся общностью инфраструктуры. Образование подобных территориальнопроизводственных комплексов создает наиболее благоприятные условия для эффективного управления производством, обеспечения необходимых темпов его рационального развития, повышения эффективности общественного производства.

Структурные преобразования в экономике страны, происходившие последние три десятилетия в немалой степени под воздействием политических факторов, привели к изменениям в формировании и управлении территориально-производственными комплексами. Этапы этих изменений с момента возникновения теории ТПК по настоящее время представлены в таблице.

Этап 1. Централизованный

Основной характерной чертой данного этапа является то, что в данный период теория территориально-производственных комплексов стала бурно развиваться, несмотря на то что начало этому положили еще в 1930-х гг. Александров и Колосовский. Данное развитие было обусловлено расширением территории Советского Союза и освоением новых земель.

Характерным является тот факт, что развитие ТПК в этих условиях проходило в условиях плановой экономики, в рамках которой все виды ресурсов распределялись централизованно. Это, во-первых, облегчало создание больших комплексов, позволяющих объединить различного рода отрасли народного хозяйства, а во-вторых, обеспечивало процесс их эффективного функционирования за счет распределения поставщиков ресурсов и потребителей их продукции.

В связи с переходом к рыночной системе хозяйственных отношений целостность функционирования территориально-производственного комплекса стала нарушаться за счет разрушения хозяйственных предприятий внутри ТПК. Поэтому перед предприятиями комплекса встала проблема поиска самостоятельных путей обеспечения собственного функционирования необходимыми ресурсами, что легло в основу выделения следующего этапа развития ТПК.

Этап 2. Переходный

Основными особенностями функционирования предприятий в данный период были выживание отдельных предприятий и отраслей народного хозяйства и сохранение их производственного и технологического потенциалов. Это было связано с тем, что многие предприятия технологических цепочек либо прекратили свое функционирование, либо взаимодействие с ними не было целесообразным.

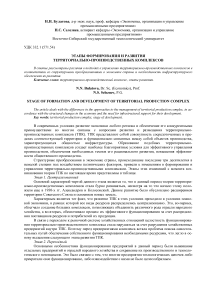

Таблица

Этапы развития ТПК

|

№ п/п |

Особенности периода |

Характеристика |

|

1 |

Плановая экономика Централизованная плановая система хозяйствования |

Структура ТПК строилась на основе взаимосвязи производственных предприятий с обслуживающим производством. Наличие планово-административных методов управления. Отсутствие конкуренции, эффективность за счет минимизации приведенных затрат, развитие кооперационных связей, основной экономический эффект за счет концентрации и агломерации |

|

2 |

Рыночная экономика Разрушение прежней вертикали хозяйственного управления, усиление региональных аспектов управления экономикой |

Изменение отношений между государством и предприятиями в результате дестабилизации прав собственности и контроля в рамках производственнотехнологических цепочек, повлекшая за собой дезорганизацию производства ТПК, ликвидация отраслевых министерств, приведшая к трансформации взаимоотношений между ТПК и другими субъектами региональной экономики. Снижение роли государства в отраслевом управлении и усиление роли региональной власти в развитии подведомственной ей территории |

|

3 |

Рыночная экономика Структурные сдвиги в экономике, появление крупных интегрированных структур |

Активизация региональной экономики, необходимость восстановления разрушенных производственно-технологических связей и структурной перестройки производства. Региональная власть как агент экономической координации повышает связность компонентов региональной системы и направлена на устранение структурных диспропорций |

|

4 |

Рыночная экономика Реализация интеграционной модели развития региона в условиях экономической стабилизации |

Возникновение территориально-производственного образования как совокупности и взаимодействия промышленного и транспортного комплексов через систему логистического обеспечения приоритетные направления региональной политики - реализация инфраструктурных проектов, в том числе создание ТРЛЦ создание ТПК как интегрированной структуры с четкой системой управления с целью инновационного потенциала |

Этап 3. Стабилизационный.

Формально предприятия оставались действовать в рамках отдельных территориальнопроизводственных комплексов, однако сами ТПК уже не представляли собой единого хозяйствующего механизма.

Однако, несмотря на разрозненность деятельности предприятий, такая форма функционирования позволила сохранить производственный потенциал многих российских промышленных предприятий, а также адаптировать их деятельность под существующие условия функционирования, главным критерием которых было извлечение собственной выгоды и повышение прибыли.

Надо отметить, что органическое взаимодействие структурных элементов ТПК было нарушено, так как почти все предприятия были преобразованы в акционерные общества и старались получить наибольшую выгоду только для себя. Это происходит в силу следующих причин:

-

1) ТПК - порождение плановой экономики, принципы управления в которой принципиально различаются от рыночной;

-

2) вследствие развития рыночной экономики происходит обособление структурных единиц ТПК, а следовательно, происходит нарушение связей между ними.

Таким образом, существующая в то время система функционирования и управления ТПК должна быть перестроена, что привело нас к следующим выводам:

-

1. Народнохозяйственная эффективность ТПК оценивалась в целом по всему комплексу, и ТПК функционировал как единый организм, в котором одни части «питали» другие, задача изменилась на экономизацию частей ТПК.

-

2. Взамен разрушенной системы централизованного государственного управления ТПК необходимо было строить систему государственного, территориального или корпоративного управления , которая на том этапе обеспечила бы запроектированный эффект комплексности ТПК.

Вместе с тем с развитием и стабилизацией рыночных отношений в России такая форма организации деятельности предприятий комплекса перестала повышать эффективность предпринимательской деятельности. Появились новые подходы к управлению предприятиями, усилилась конкуренция, предприятия стали искать новые подходы к повышению своей конкурентоспособности и удержанию своих потребителей. В связи с этим потребовались новые условия функционирования ТПК, что обусловило выделение следующего этапа.

На первый план выходит получение предприятиями конкурентных преимуществ. Основным из них является обновление основных фондов (в особенности оборудования) для преодоления технологи- ческой отсталости. Также характерной чертой данного этапа является обратное объединение предприятий в технологические цепочки, которое было нарушено переходом к рыночным отношениям.

Однако в данный момент объединение происходило с точки зрения экономической целесообразности взаимодействия, а также в рамках передела собственности для более полного влияния на управленческие решения предприятий. Эти факторы проявились в создании большого количества вертикально- и горизонтально-интегрированных структур (в форме холдингов, финансово-промышленных групп и т.д.).

За счет такого объединения снижались транзакционные издержки, издержки производства, что позволяло повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Также в это время стали внедряться новые системы управления как предприятием в целом, так и качеством продукции. С течением времени такое взаимодействие начало исчерпывать себя и появилась необходимость поиска новых путей повышения конкурентоспособности не просто отдельных предприятий, но и их объединений в целом, в том числе и на уровне региона. Эти причины обусловили выделение следующего этапа развития территориально-производственных комплексов.

Этап 4. Инфраструктурный.

На данном этапе необходимо решить ряд задач, заключающихся в повышении производственного потенциала региона для привлечения дополнительных ресурсов, а также для формирования новой системы их перераспределения. Однако формирование данной системы не должно предполагать организацию формальной структуры. Интеграция предприятий должна основываться на принципах экономической мотивации предприятий, которые заключаются в том, что функционирование предприятий в рамках ТПК позволяет им извлекать больший экономический эффект, чем самостоятельное функционирование.

Возникает необходимость инфраструктурного обеспечения деятельности предприятий данного комплекса, в частности его транспортного обеспечения. При этом функционирование транспортного комплекса региона не должно носить второстепенный характер, а должно являться полноценной составляющей функционирования ТПК региона. Ведь именно логистическое обеспечение деятельности предприятий ПТК, формирующее систему товарно-материальных, информационных и иных потоков, позволит объединить элементы экономики региона с предприятиями комплекса, тем самым обеспечив эффективность функционирования и управления данным комплексом. Интеграция промышленности и транспорта, по мнению аналитиков, обеспечивает снижение себестоимости доставки грузов на 20-30%.

Таким образом, территориально-производственный комплекс необходимо рассматривать как совокупность промышленных предприятий региона во взаимодействии с его транспортным комплексом. В рамках данного исследования организация такого рода ТПК получила название интегрированного производственно-транспортного комплекса (ИПТК). Данная гипотеза основывается на том, что с овременные подходы к управлению ТПК имеют свои особенности, обусловленные процессами обеспечения устойчивого развития. В связи с этим появляется необходимость разработки новой структурной схемы построения ТПК, методических основ реализации системы управления ТПК региона и выбора научно обоснованного подхода к организации его деятельности и взаимодействия между его элементами. Одним из таких подходов является кластерный подход, раскрывающий инновационный потенциал региона.

Применение кластерного подхода в отношении ИПТК обусловлено тем, что регионам необходимо наиболее эффективно использовать те ограниченные ресурсы, которые имеются в их распоряжении. В этих условиях данная теория подразумевает создание вокруг ограниченного ресурса наиболее оптимальной структуры его производства и распределения.

В соответствии с данным подходом производственная структура конкретного региона развивается по направлению, позволяющему использовать продукт одной отрасли для нужд нескольких других. Таким образом, между всеми отраслями, представленными в данной местности, создаются устойчивые связи, позволяющие поддерживать эти отрасли и способствующие стабилизации экономики региона.

При этом реализацию кластерного подхода к организационному оформлению ИПТК нами предлагается рассматривать по двум направлениям:

-

- формирование кластеров, основанных на различных типах ограниченных ресурсов (возможностей),

-

- формирование кластеров в транспортной сфере как части инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование промышленности в области обеспечения материально-технического снабжения и каналов распределения продукции.

Сущность ИПТК, сформированного на основе кластерного подхода, заключается в том, что предприятия, входящие в кластер региона, приобретают конкурентные преимущества в ходе взаимодействия внутри кластера и поэтому наилучшим образом удовлетворяют потребности предприятий остальных кластеров региона.

В соответствии с этим интегрированный производственно-транспортный комплекс трактуется как система взаимосвязанных и взаимодействующих промышленных предприятий кластера с обеспечивающими их подразделениями, транспортного кластера региона, с их самостоятельной инфраструктурой, представляющей собой региональную систему транспортно-распределительных логистических центров.

Особенностью данного подхода к формированию структуры ИПТК и взаимодействию между его элементами является то, что все логистические потребности промышленных предприятий комплекса обеспечивает транспортный кластер. Фактически логистическая составляющая деятельности промышленного комплекса региона переходит на правах аутсорсинга к транспортному комплексу как наиболее полно обеспечивающему логистические потребности промышленной составляющей комплекса.

В качестве механизма управления ИПТК в рамках взаимодействия промышленного и транспортного кластеров предлагается система транспортно-распределительных логистических центров (ТРЛЦ), являющихся совокупностью нескольких видов логистических звеньев. Функции ТРЛЦ заключаются в перераспределении товарно-материальных потоков как между предприятиями внутри каждого конкретного кластера, так и между кластерами и внешней средой и направлены на достижение максимального уровня качества сервиса для конечных потребителей. В основе формирования ТРЛЦ лежит интеграция производства, транспорта и потребления, целью при этом является поиск оптимальных решений в целом по всему процессу движения материальных, финансовых, информационных потоков в сфере обращения и производства.

Абсолютным эффектом от формирования и функционирования в регионе ТПК будет являться суммарное увеличение валового регионального продукта, что позволит обеспечить формирование региональной политики, направленной в конечном итоге на повышение экономического роста региона и повышение благосостояния населения.