Этапы формирования системы научно-исследовательских университетов России

Автор: Куликова Юлия Павловна

Журнал: Креативная экономика и социальные инновации @cesi-journal

Рубрика: Социальные инновации в креативной экономике

Статья в выпуске: 1 (4), 2013 года.

Бесплатный доступ

Важность инновационного развития высшей школы осознается российским правительством. В статье Президента РФ В.В. Путина «О наших экономических задачах» отмечается, что «восстановление инновационного характера нашей экономики надо начинать с университетов - и как центров фундаментальной науки, и как кадровой основы инновационного развития. Международная конкурентоспособность нашей высшей школы должна стать нашей национальной задачей». В статье определяются этапы и тенденции современного развития университетов России как центров генерации знаний и кадров в контексте происходящих социальных преобразований.

Инновации, развитие, научно-исследовательские университеты, стратегия инновационного развития высшей школы рф

Короткий адрес: https://sciup.org/14238944

IDR: 14238944 | УДК: 33.81

Текст научной статьи Этапы формирования системы научно-исследовательских университетов России

Направление «Национальные исследовательские университеты» инициировано Указом Президента России № 1448 от 07.10.2008 г. «О реализации пилотного проекта по созданию «национальных исследовательских университетов»; принципы конкурсного отбора программ развития университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный исследовательский университет», указаны в Постановлении Правительства Российской Федерации от 13 июля 2009 г. № 550. Реализация проекта и критерии оценки ее эффективности зафиксированы в Приказах

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Министерства образования и науки России № 273 от 29.07.2009 и № 276 от 29.07.2009.

Основаниями для утверждения направления «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» стали поручения Президента Российской Федерации № Пр-1321 от 4 августа 2006 г. и № Пр-78 от 16 января 2008 г. а также распоряжение Правительства Российской Федерации № 440- р от 7 апреля 2008 г.

Поддержка развития малого инновационного предпринимательства является весьма важной ступенью в достижении и эффективном использовании модели интеграции образования, науки, инновационного бизнеса и промышленного производства. Основой этой инициативы является Федеральный закон № 217-ФЗ от 02.08.2009 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности», Приказ Рособразования № 471 от 04.05.2009 г. «О создании Координационного совета Рособразования по содействию развитию малого и среднего предпринимательства» и другие документы.

Проект поддержки инновационных образовательных программ предусматривает:

-

• введение в образовательную практику и активное использование индивидуальных и качественно усовершенствованных образовательных программ;

-

• применение в образовательном процессе и в обеспечении учебнометодическими пособиями современных технологий, соответствующих общепризнанным мировым стандартам;

-

• интеграцию образования, науки и инновационной деятельности;

-

• подготовку конкурентоспособных профессиональных кадров.

Первый этап характеризуется принятием базовых законодательных актов в области образования и высшего образования. Снижение объемов финансирования науки и государственной поддержки вузов, отсутствие единой государственной политики в области образования привели к формированию ряда негативных тенденций (разрыв поколений в науке, неконтролируемая коммерциализация образования и т.д.). Вместе с тем вузы проявили определенную стихийную активность в процессах интеграции науки и образования, формировании организаций инновационной инфраструктуры (создание технопарков на базе вузов).

Второй этап привел к началу целевой государственной поддержки инновационного развития высшей школы и интеграции науки и образования 35

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

(университетские комплексы), вовлечение России в международные процессы (Болонский процесс), что было связано с осознанием необходимости модернизации существующей системы высшего образования. Несмотря на во многом непоследовательное выполнение мероприятий целевых программ, их реализация позволила получить опыт управления инновационным развитием высшей школы и составила основу для перехода к третьему этапу.

Третий этап связан с принятием Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 г. – первого комплексного документа, обозначившего основные траектории развития РФ и обосновывающего необходимость перехода страны на инновационный путь развития. В этот период выделяются вузы с особым статусом. На базе вузов законодательно разрешено создание коммерческих предприятий для коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности, приняты программы для поддержки данного направления деятельности вузов.

Концепция национальных исследовательских университетов заключается в новом подходе к модернизации науки и образования, к новым формам выстраивания научной и образовательной деятельности. Принцип интеграции науки и образования, лежащий в основе деятельности высших учебных заведений, позволяет работникам этих заведений совмещать образовательную деятельность с научной, обеспечивая активное внедрение создаваемых при этом новых технологий в экономику, повышение уровня подготовки высококвалифицированных кадров, создание развитой системы переподготовки и повышения квалификации.

Главенствующая цель создания национальных исследовательских университетов – проведение исследований по специализированным научным направлениям, подготовка сбалансированных по численности и квалификации кадров для конкретных высокотехнологичных секторов экономики.

Одной из приоритетных целей федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 гг. является поддержка инновационной сферы в деятельности российских ВУЗов. Достижение данной цели предполагает достижения следующих показателей:

-

1. Доля выпускников вузов, трудоустроившихся на инновационных предприятиях, созданных вузами, от общей численности выпускников вузов (до 20%)

-

2. Доля студентов, обучающихся по программам, в которые включена возможность реализовать часть программы (в т.ч. стажировки) в зарубежных вузах, от общей численности студентов вузов (до 30%)

-

3. Доля преподавателей, которые работают в вузах, участвующих в межвузовской кооперации, и имеют возможность проводить исследования на базе других учреждений, от общей численности преподавателей вузов (до 52%)

2. Софинансирование – совместное финансирование из внутренних источников ВУЗа и сторонней коммерческой организации.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

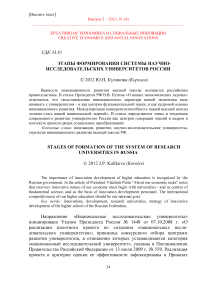

Финансирование программ инновационного развития ВУЗов, входящих в состав ассоциации ведущих вузов характеризуется устойчивой тенденцией роста, что отражено на рис. 1.

Рис. 1. Динамика объемов финансирования программ инновационного развития ВУЗов РФ, млрд. руб.

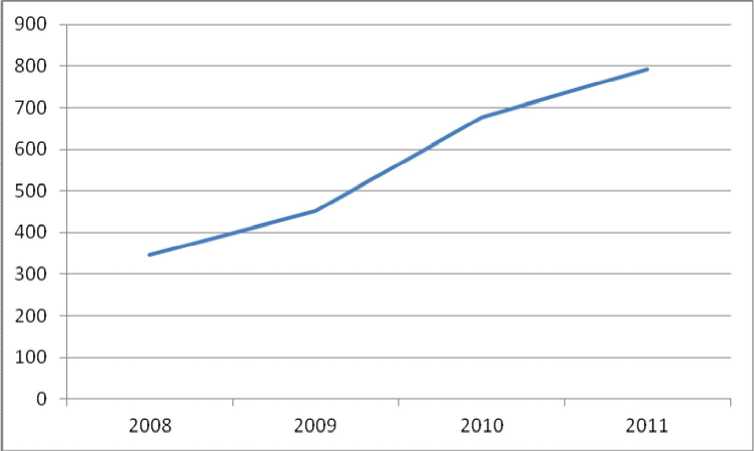

Анализируя особенности финансирования инновационной деятельности российских ВУЗов, отметим, что выделяют два основных источника:

1. Государственное финансирование – финансирование в рамках реализации целевых программ и государственной поддержки образовательного и инновационного процессов.

При этом, распределяя финансирование, выделяют приоритетные

ВУЗы (1 очередь финансирования, представленная на рис. 2) и ВУЗы с более низким приоритетом (2 очередь – рис. 3.)

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

-

■ Средства государственной поддержки ■ Внебюджетные средства вуза

^Федеральный бюджет) (софмнамсировамне)

Рис. 2. Структура финансирования программ развития сети НИУ в 2011 г. (1 очередь)

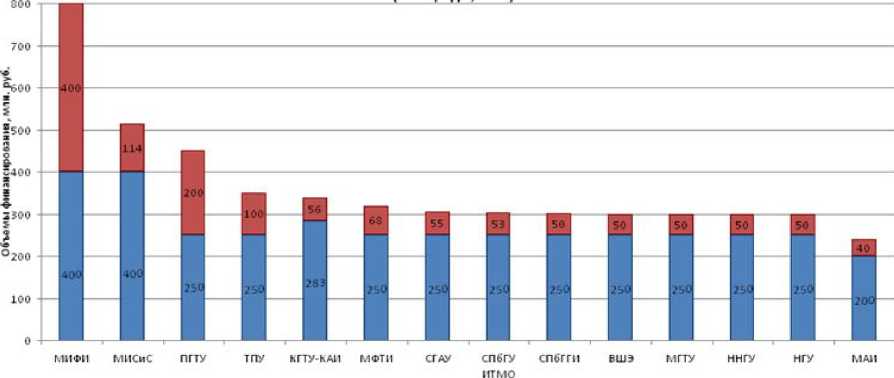

Как видно из рис. 3. в структуре затрат на осуществление инновационной деятельности преобладают затраты, финансируемые государством.

Рис. 3. Структура финансирования программ развития сети НИУ в 2011 г. (2 очередь)

Кроме того, принята концепция развития исследовательской и инновационной деятельности в российских вузах, предусматривающая:

• Удвоение объема заказов вузам (включая МИП) на НИОКР со стороны реального сектора экономики

• Удвоение объема высокотехнологичной продукции, выпускаемой МИП

• Не менее 35% ППС участвуют в заказных НИОКР и\или являются профильными сотрудниками высокотехнологичных компаний и среднестатистический индекс цитируемости ППС в ведущих вузах вырос в 1,5 раза (не менее чем для 50 ведущих вузов страны)

• Стажировки не менее 25% студентов в других вузах

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

В рамках данной статьи не представляется возможным детально рассмотреть все 29 национальных исследовательских университетов. Поэтому остановлю свой выбор на трех наиболее для меня привлекательных:

-

1. НИУ ВШЭ,

-

2. Новосибирский государственный университет, где сейчас функционируют бизнес-инкубаторы,

-

3. СПбГУ.

Данные Вузы являются ведущими российскими образовательными университетами.

Оценка эффективности реализации программ развития НИУ проводится Минобрнауки России один раз в год на основании докладов национальных исследовательских университетов о ходе реализации их программ развития, представляемых до 1 марта года, следующего за отчетным.

Сравнительный анализ, представленный в таблице показывает, что нельзя сделать однозначного вывода о том, какой из рассматриваемых ВУЗов, характеризуется наибольшей эффективностью инновационной деятельности. Так, показатели успешности образовательной деятельности выше в НИУ-ВШЭ, но при этом данный ВУЗ проигрывает по показателям результативности научно-инновационной деятельности. Показатели развития кадрового потенциала наиболее высоки у СПбГУ.

Ставя во главу угла повышение эффективности образовательного процесса за счет расширения и поддержки инновационной деятельности, в стране проводится активная политика объединения и укрупнения ВУЗов, в особенности в Северо-Западном федеральном округе. Необходимо отметить, что впервые речь о сокращении ВУЗов зашла еще в 2008 г. По словам А. Фурсенко из полутора тысяч аккредитованных вузов, на звание достойных и конкурентоспособных ВУЗов могло претендовать не более 50, а около 150200 позволяли студентам получить серьезное высшее образование, но по достаточно узкому профилю. В 2010 г. вопрос сокращения количества слабых вузов был поднят на совещании по социальным проблемам студенчества. По результатам активации работы в данном направлении было сокращено более 40 слабых ВУЗов. Многие ВУЗы стали объединиться. Так, к примеру, 1 января 2012 г. Северо-Западный заочный технический университет вошел в структуру Санкт-Петербургского горного университета, БГА и Санкт-Петербургский морской рыбопромысловый колледж (СПМРК) объединились в единый университетский комплекс. При этом БГА и СПМРК стали обособленными подразделениями Калининградского государственного технического университета.

КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ CREATIVE ECONOMICS AND SOCIAL INNOVATIONS

Многие ВУЗы Петербурга объединяются в Национальные исследовательские университеты. Процесс слияния сейчас идёт в 6-ти высших учебных заведениях города. В составе ИТМО теперь Университет низкотемпературных и пищевых технологий. А петербургский политехнический университет соединили с Институтом машиностроения.

Россия идёт по примеру зарубежных стран. В Японии, Китае, США и Финляндии такие процессы идут с начала века. Современная экономика и промышленность требует междисциплинарного образования. Формально процедура объединения петербургских вузов должна закончиться до конца декабря. Но фактически процесс растянется на 2-3 года. Общей схемы слияния нет. Каждый вновь образованный Национальный исследовательский учебный центр сам решает возникающие проблемы, а их не мало: хотя бы — сокращение преподавателей. Все студенты, которые уже учатся, получат дипломы с новым названием университетов. Абитуриентов этого года ждут уже в объединённых приёмных комиссиях. Сейчас идут активные переговоры об объединении ФинЭка и ИНЖЭКОНа, а также Морской академии имени Макарова и Университета водных коммуникаций.

Среди определенных в Стратегии инновационного развития РФ экономических показателей, достижение которых обеспечит переход на инновационный путь развития, практически все связаны с качеством системы высшего образования (увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции, увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг и т.д.).