Этапы разработки индикаторов прогресса, отражающих влияние природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на устойчивость и устойчивое развитие территорий

Автор: Кнауб Роман Викторович

Статья в выпуске: 3 (52) т.17, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены история разработки индикаторов прогресса в оценке устойчивости и устойчивого развития под действием чрезвычайных ситуаций различного генезиса. Показано, что впервые специалистами Международной научной школы устойчивого развития имени П.Г. Кузнецова были предложены индикаторы оценки последствий чрезвычайных ситуаций, основанные на измеримых величинах. Позже в 2015 году в рамках работы Сёндайской рамочной программы по снижению риска бедствий на период с 2015 по 2030 гг. обсуждались индикаторы оценки последствий катастроф для всего мирового сообщества.

Катастрофы различного генезиса, индикаторы прогресса, устойчивость и устойчивое развитие территорий

Короткий адрес: https://sciup.org/14122180

IDR: 14122180 | УДК: 001.2

Текст научной статьи Этапы разработки индикаторов прогресса, отражающих влияние природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на устойчивость и устойчивое развитие территорий

Начиная с конца XX века, от осознания учёными реалий негативного взаимодействия природы и общества во главу угла ставится устойчивое развитие общества. При этом одним из негативных факторов, влияющих на устойчивое развитие природы и общества являются чрезвычайные ситуации различного генезиса.

При этом возникают две главные проблемы. Первая – отсутствие обоснованной единицы измерения чрезвычайных ситуаций и устойчивого развития территорий, и вторая – отсутствие эталона, в отношении которого должно осуществляться сравнение измеряемой величины с эталоном измерения.

Решить эту проблему возможно только с помощью специальной научно-методической системы, лежащей в основе информационно-аналитического анализа риска чрезвычайных ситуаций различного генезиса.

Международное сотрудничество по уменьшению последствий чрезвычайных ситуаций различного генезиса

Вплоть до 70 – х годов 20 века международное сообщество рассматривало катастрофы как исключительные обстоятельства с последствиями, которых на местном уровне справиться было невозможно и требовалась помощь извне. Термин «управление катастрофами», как правило, подразумевал ликвидацию их последствий, чем занимались главным образом такие организации, как Общество Красного Креста и Красного полумесяца или национальные органы гражданской обороны [1].

В 1971 году для привлечения и координации деятельности всех возможных сил и средств во время бедствий было создано Бюро ООН по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий (в настоящее время – Бюро ООН по оказанию гуманитарной помощи).

Концепция подготовки к стихийным бедствиям разрабатывалась в 70 — 80 – х годах. Она охватывала проблемы обучения и некоторые межотраслевые действия, направленные на то, чтобы повысить эффективность спасательных работ и мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановлению нормальной жизни на пострадавших территориях.

Рост негативных социально – экономических последствий природных катастроф в конце 20 начале 21 веков заставил ООН разрабатывать целостные научные подходы к решению задач борьбы со стихийными бедствиями [1].

Осознание уязвимости человечества перед опасностью бедствий способствовало активизации деятельности международного сообщества в области предупреждения, смягчения и ликвидации последствий природных катастроф. В 1989 году было принято решение о проведении с 1990 по 1999 гг. Международного десятилетия по уменьшению опасности стихийных бедствий (МДУОСБ). В результате существования Десятилетия произошло существенное концептуальное изменение, а именно переход от реагирования на бедствие к мерам по уменьшению опасности бедствий, отражающий крайне важную роль деятельности человека.

В ходе I Всемирной конференции по уменьшению опасности стихийных бедствий, проводившейся в мае 1994 года, в Йокогаме (Япония), были приняты «Йокогамская стратегия по обеспечению более безопасного мира: руководящие принципы предотвращения

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 17 № 3 (52), 2021, ст. 2

стихийных бедствий, обеспечения готовности к ним и смягчения их последствий» и «План действий». В этих документах были представлены ключевые принципы и раскрывались основные направления деятельности международного сообщества в области снижения риска стихийных бедствий до 2000 года.

В январе 2005 года в японском городе Кобе (префектура Хиого) состоялась II – я

Всемирная конференция по уменьшению опасности бедствий, в ходе которой были определены возможности противодействия бедствиям в новом тысячелетии. Основными документами, подготовленными по итогам конференции, явились «Хиогская декларация» и

«Хиогская рамочная программа действий на 2005 – 2015 годы: создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государства и общин».

Рамочная программа содержит анализ

итогов реализации Йокогамской стратегии и перечень приоритетных направлений действий до 2015 года.

Значение Сендайской рамочной программы действий (14-18 марта 2015 г.)

Конференция позволила:

-

1. Принять ёмкую, целенаправленную, перспективную и ориентированную на практические действия рамочную программу действий по снижению риска бедствий на период после 2015 года.

-

2. Завершить оценку и обзор хода осуществления Хиогской рамочной программы на

2005 — 2015 годы: создание потенциала противодействия бедствиям на уровне государств и общин.

-

3. Изучить опыт, накопленный благодаря региональным и национальным стратегиям и планам по снижению риска бедствий, и вынесенные с ними рекомендациями.

-

4. Определить формы сотрудничества с учётом обязательств выполнять положения рамочной программы по снижению риска бедствий на период после 2015 года.

-

5. Установить процедуры периодического обзора хода осуществления рамочной программы по снижению риска бедствий на период после 2015 года [1].

Кроме этого, на Сендайской рамочной конференции происходила разработка индикаторов прогресса в области оценки последствий катастроф различного генезиса на глобальном уровне на 2015 — 2030 годы [9, 10]. Данное событие произошло в марте 2015 года в городе Сендай (Япония) на III Всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий.

Программа предусматривает четыре приоритетных направления действий [9]:

-

— понимание риска бедствий;

Электронное научное издание «Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление»

том 17 № 3 (52), 2021, ст. 2

-

— совершенствование организационно – правовых рамок управления риском бедствий;

-

— инвестиции в меры по снижению риска бедствий в целях укрепления потенциала противодействия;

-

- повышение готовности к бедствиям для обеспечения эффективного реагирования и внедрение принципа «сделать лучше, чем было» в деятельность по восстановлению, реабилитации и реконструкции.

Важнейшей темой конференции стало обсуждение индикаторов для измерения глобального прогресса в осуществлении Сендайской рамочной программы по снижению риска бедствий на 2015 — 2030 годы, в котором также принимали участие все заинтересованные страны. На первой сессии обсуждались индикаторы для целевых задач А—D (снижение количества погибших, пострадавших, материального ущерба) (таблица 1) [8].

Таблица 1. Индикаторы глобального прогресса Сендайской рамочной программы [8]

|

Целевые задачи |

Индикаторы |

|

|

А. К 2030 г. добиться значительного снижения уровня смертности в результате бедствий, чтобы в период 2020–2030 гг. среднее число таких смертей в расчете на 100 000 человек было меньше, чем в 2005–2015 гг. |

А – 1 |

Число погибших и пропавших без вести в опасных событиях на 100 000 жителей (этот индикатор может быть вычислен как сумма индикаторов А – 2 и А – 3) |

|

А – 2 |

Число погибших в опасных событиях |

|

|

А – 3 |

Число пропавших без вести в опасных событиях |

|

|

B. К 2030 году добиться значительного сокращения количества пострадавших людей в общемировом масштабе, чтобы в период 2020–2030 годов среднее общемировое число людей, пострадавших от бедствий, на 100 000 человек было меньше, чем в период 2005–2015 годов |

В – 1 |

Число пострадавших людей на 100 000 жителей |

|

В – 2 |

Число травмированных или заболевших в опасных событиях |

|

|

В – 3 |

Число людей, которые покинули свое постоянное место жительства вследствие опасных событий (этот индикатор может быть вычислен как сумма индикаторов В – 3а и В – 3b) |

|

|

В – 3а |

Число эвакуированных вследствие опасного события |

|

|

В – 3b |

Число переселённых (отселённых) в результате опасного события |

|

|

В – 4 |

Число людей, у которых были повреждены дома |

|

|

В – 5 |

Число людей, у которых были разрушены дома |

|

|

В – 6 |

Число людей, которые получили продовольственную помощь вследствие опасного события |

|

|

С. К 2030 году сократить прямые экономические потери от бедствий относительно мирового валового внутреннего продукта (ВВП) |

С – 1 |

Прямые экономические потери от опасного события в зависимости от ВВП (этот индикатор может быть вычислен как сумма индикаторов С – 2–С – 7) |

|

С – 2 |

Прямые потери сельского хозяйства вследствие опасного события |

|

|

С – 3 |

Прямые экономические потери промышленных объектов от повреждения или разрушения |

|

|

С – 4 |

Прямые экономические потери коммерческих объектов от повреждения или разрушения |

|

|

С – 5 |

Прямые экономические потери от повреждения домов |

|

|

С – 6 |

Прямые экономические потери от разрушения домов |

|

|

С – 7 |

Прямые экономические потери от разрушения критической инфраструктуры вследствие опасного события (этот индикатор может быть вычислен как сумма индикаторов D – 2, D – 3и D – 4) |

|

|

D . К 2030 году значительно уменьшить ущерб, причиняемый бедствиями важнейшим объектам |

D – 1 |

Разрушение критической инфраструктуры от опасных событий (этот индикатор может быть вычислен как сумма индикаторов D – 2, D – 3 и D – 4) |

|

инфраструктуры, и ущерб в виде нарушения работы основных служб, включая медицинские учреждения и учебные заведения, в том числе за счет укрепления их потенциала противодействия |

D – 2 |

Число объектов здравоохранения, поврежденных или разрушенных вследствие опасных событий |

|

D – 3 |

Число объектов образования, поврежденных или разрушенных вследствие опасных событий |

|

|

D – 4 |

Число объектов транспортной инфраструктуры, поврежденных или разрушенных вследствие опасных событий (дороги (в км от проложенных), железные дороги (в км), порты, аэропорты) |

Рассмотрев индикаторы для целевых задач A—D, Российская Федерация выдвинула ряд замечаний и предложений которые в дальнейшем были учтены ООН. В заключение на программе обсуждались целевые задачи E — G. Из них наиболее бурное обсуждение вызвала целевая задача F, касающаяся усиления международного сотрудничества с развивающимися странами, по которой изначально не были определены показатели. Эксперты развивающихся стран отмечали важность разработки таких показателей, которые бы отражали не только количественные, но и качественные аспекты международного сотрудничества, его направленность на реализацию Сендайской программы. Предложено 5 показателей (F1–F5), однако они еще будут дорабатываться с учетом поступивших замечаний, в частности, предложения отдельно рассматривать такие формы помощи, как предоставление ресурсов, технологий и обучение персонала [8].

По мнению автора, несмотря на детальную проработку со стороны ООН отсутствуют индикаторы, соответствующие необходимым условиям устойчивого развития социально – экономических систем.

При этом необходимо отметить, что работы, посвящённые разработке индикаторов прогресса в области влияния чрезвычайных ситуаций различного генезиса на устойчивое развитие появились раньше.

Так, в 2011 году опубликована первая работа автора, посвящённая данной тематике [6]. В 2014 году издана монография автора [7] и целый ряд других работ. В основе всех работ автора были положены методологические основы Международной научной школы устойчивого развития имени П.Г. Кузнецова [2, 3, 4, 5].

Энергоэкологический баланс чрезвычайных ситуаций различного генезиса (устойчивость развития)

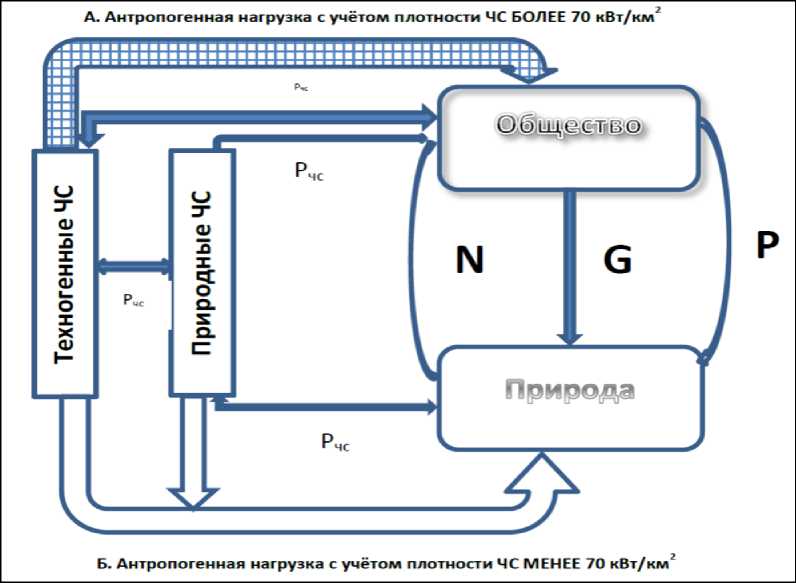

Энергоэкологический баланс чрезвычайных ситуаций различного генезиса представлен на рисунке 1.

Суть, отображённая на схеме жизнедеятельности Общества во взаимодействии с Природой и учётом воздействия чрезвычайных ситуаций различного генезиса А. путь деградации или биосферной неустойчивости (рис. 1), заключается в следующем:

-

1) Источником техногенных чрезвычайных ситуаций является общество, человек, в свою очередь возникшие чрезвычайные ситуации техногенного характера оказывают влияние на Общество и Природу;

-

2) Источником природных чрезвычайных ситуаций является Природа, в свою очередь возникшие чрезвычайные ситуации природного характера оказывают влияние на Общество и Техносферу;

-

3) Техногенные и природные чрезвычайные ситуации оказывают влияние друг на друга – природные могут явиться причиной возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций, и, наоборот, техногенные вызвать природные чрезвычайные ситуации;

-

4) Антропогенная нагрузка, оказывающая воздействие на Природу и общество, с учётом мощностной нагрузкой чрезвычайных ситуаций, не должна превышать 70 кВт/км2. В случае, отображённом на рисунке 1, антропогенная нагрузка с учётом мощности чрезвычайных ситуаций различного генезиса превышает значения 70 кВт/км2, соответственно, энергоэкологический баланс чрезвычайных ситуаций нарушается и сохраняется путь деградации и биосферной неустойчивости Природы и Общества.

А. Антропогенная нагрузка с учётом плотности ЧС БОЛЕЕ 70 кВт/км'

П р и ^о^^з

Б* Антропогенная нагрузка с учётом плотности ЧС МЕНЕЕ 70 кВт/км

Рис. 1. Схема жизнедеятельности Общества во взаимодействии с Природой и учётом воздействия ЧС различного генезиса (А. путь деградации или биосферной неустойчивости; Б. путь устойчивого развития) [7]

Примечание: N – полная мощность; Р – полезная мощность; G – мощность потерь; Рчс – мощность ЧС природного или техногенного происхождения.

В случае воздействия чрезвычайных ситуаций различного генезиса ( Б. путь устойчивого развития ) (рис. 1), антропогенная нагрузка, оказывающая воздействие на Природу и общество, с учётом мощностной нагрузкой чрезвычайных ситуаций, не превышает 70 кВт/км2, соответственно, энергоэкологический баланс чрезвычайных ситуаций не нарушается и сохраняется путь устойчивого развития Природы и Общества.

Далее перейдём к рассмотрению сути индикаторов прогресса, отражающих устойчивое развитие территорий под действием чрезвычайных ситуаций различного генезиса.

Энергоэкология чрезвычайных ситуаций различного генезиса

В контексте представленных выше данных энергоэкология чрезвычайных ситуаций будет иметь следующее определение.

Энергоэкология чрезвычайных ситуаций – оценка последствий чрезвычайных ситуаций различного генезиса, позволяющая оценивать прошлые и настоящие, а также предвидеть будущие риски от воздействия чрезвычайных ситуаций на население, природу, экономику, экологию региона, выраженные в единицах мощности – Вт, кВт и т.д.

При такой оценке появляется возможность приведения к единице мощности разнородные чрезвычайные ситуации, суммированные и выраженные одним числом, что очень важно в ситуации сравнения несопоставимых (разнородных) показателей, численные значения которых не подлежат операции суммирования.

Энергоэкологическая безопасность от чрезвычайных ситуаций – это такое состояние населения, природы, экономики, экологии региона, при котором риск последствий чрезвычайных ситуаций не превышает некоторого приемлемого уровня и обеспечивает возможность устойчивого развития. Единым критерием энергоэкологической безопасности от чрезвычайных ситуаций является нерушимость природных, экономических, социальных условий для жизни и деятельности населения региона. При этом под приемлемым уровнем понимается величина антропогенной нагрузки с учётом плотности чрезвычайных ситуаций не более 70 кВт на км2 [7].

Учитывая системноэнергетические подходы нами была разработана система индикаторов прогресса для оценки устойчивого развития территорий под действием чрезвычайных ситуаций различного генезиса [7].

Предложенные индикаторы прогресса могут быть альтернативой для перехода на рельсы устойчивого развития, так как отражают суть законов природы в своём измерении и исчислении.

Заключение

В результате проведённой работы были получены следующие результаты:

-

1. Начиная с 70-х годов прошлого 20 века мировое сообщество уделяло огромное внимание борьбе с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями на локальном, региональном и глобальном уровнях. При этом отсутствовали индикаторы устойчивого развития, которые бы отражали влияние на них природных и техногенных бедствий.

-

2. Начиная с 2015 года в рамках работы Сендайской рамочной конференции были разработаны индикаторы глобального прогресса по оценке влияния чрезвычайных ситуаций на устойчивое развитие территорий.

-

3. Как показало исследование, специалистами Международной научной школы устойчивого развития имени П.Г. Кузнецова ещё в 2011 году были предложены индикаторы прогресса, отражающие влияние чрезвычайных ситуаций различного генезиса. На протяжении последних 10-ти лет научно-методическое обеспечение оценки устойчивого развития под действием чрезвычайных ситуаций различного генезиса развивалось и получило название «Энергоэкология катастроф различного генезиса».

Список литературы Этапы разработки индикаторов прогресса, отражающих влияние природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на устойчивость и устойчивое развитие территорий

- Акимов В.А., Соколов Ю.И., Сосунов И.В. Глобальные и национальные приоритеты снижения риска бедствий и катастроф / МЧС России. - М.: ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ), 2016. - 396 с.

- EDN: XFEAIT

- Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф. Управление новациями: проектирование систем устойчивого инновационного развития. - Lambert Academic Publishing (Германия), 2013. - 301 с.

- Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф. Основы математической модели мониторинга новаций в проектировании устойчивого развития на основе естественнонаучных мер, показателей и критериев / Электронное научное издание "Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление, том 9 № 4 (21), 2013, ст. 3. [Электронный ресурс], режим доступа: http://www.rypravlenie.ru/wp-content/uploads/2014/02/03-Bolshakov.pdf, свободный.

- Большаков Б.Е., Шамаева Е.Ф. Мониторинг и оценка новаций: формализация задач в проектировании регионального устойчивого инновационного развития. - Palmarium Academic Publishing (Германия), 2012. - 216 с.

- Большаков Б.Е., Ермилов В.В., Шамаева Е.Ф. Технологические основы управления региональным и отраслевым устойчивым развитием в техносфере. Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург, изд-во С-ПГТУ, 2012. - 108 с.

- Кнауб Р.В. Оценка индикаторов устойчивого развития Томской области // Устойчивое инновационное развитие: проектирование и управление. 2011. Т. 7. № 2 (11). С. 51-68.

- EDN: NWFCCZ

- Кнауб Р.В. Энергоэкологическая безопасность от чрезвычайных ситуаций различного генезиса как основа устойчивого развития региона: монография / Р.В. Кнауб - Томск: изд-во Томского политехнического университета, 2014. - 124 с.

- EDN: UCPNRR

- Олтян И.Ю., Ляховец Т.Л. Разработка терминологии и индикаторов прогресса в области реализации Сендайской рамочной программы по уменьшению риска бедствий на 2015-2030 годы // Технологии гражданской безопасности. 2016. Т. 13. № 1 (47). - С. 22 - 26.

- EDN: VQWKPF

- Сайт III Всемирной конференции ООН по снижению риска бедствий [Электронный ресурс], - режим доступа http://www.wcdrr.org/home, свободный.

- Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий. Резолюция A/CONF.224/L.2 Генеральной ассамблеи ООН.