Этапы развития микролитической техники в ранней поре верхнего палеолита Костёнок (36,5-28 тыс. л. н.)

Автор: Лада А.Р., Бессуднов А.А., Диннис Р., Синицын А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 270, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты технико-типологического анализа негеометрических микролитов стоянок ранней поры верхнего палеолита Костёнковско-Борщевского района. В ходе исследования была установлена связь между определенными видами негеометрических микролитов и выделенными на основании стратиграфической корреляции и радиоуглеродного возраста тремя группами памятников, соответствующими нижней гумусированной толще, уровню вулканического пепла и верхней части верхней гумусированной толщи. На всех трех хронологических этапах негеометрические микролиты имели сходство и/или представлены непосредственно ориньякскими sensu lato типами, демонстрируя при этом определенные локальные особенности. Детальное описание микролитов памятников Костёнок позволило рассмотреть их в контексте синхронных памятников Юго-Западной Франции и Восточной Европы.

Костёнки, ранняя пора верхнего палеолита, протоориньяк, ориньяк, негеометрические микролиты

Короткий адрес: https://sciup.org/143180585

IDR: 143180585 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.270.116-133

Текст научной статьи Этапы развития микролитической техники в ранней поре верхнего палеолита Костёнок (36,5-28 тыс. л. н.)

Одной из наиболее значимых инноваций, связанных с началом верхнего палеолита, по праву считается возникновение негеометрических микролитов. Впервые встречающиеся в каменном инвентаре памятников ранней поры верхнего палеолита (далее – РВП) изделия предположительно представляют собой специфические вкладыши составного охотничьего вооружения, маркирующие распространение с Ближнего Востока Homo sapiens sapiens и его

1 Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-78-10151 «Палеолит Костё-нок в общеевропейском контексте: развитие культуры в свете новой хронологии».

адаптацию к сравнительно холодным условиям Северной Евразии начиная с 37–35 тыс. 14С л. н.2 (GS-11) вплоть до GS-5 и окончания МИС-3 ок. 28 тыс. л. н. ( Bar-Yosef , 2007). Появление в Европе негеометрических микролитов отражает фундаментальные изменения охотничьего вооружения, способов ведения охоты, экономики и мобильности древних сообществ ( Bon , 2005).

Негеометрические микролиты не только являются важнейшими культурными и хронологическими маркерами, но и нередко составляют существенную часть орудийного набора палеолитических стоянок. Тем не менее обобщения, посвященные анализу микролитов локальных групп стоянок или памятников одного региона, появляются достаточно редко, по этой причине составить общее представление о микроинвентаре памятников даже опорных регионов бывает непросто. В этих условиях важнейшей задачей становится подготовка обобщающих исследований по материалам хронологически и территориально близких стоянок с целью построения более дробной классификации микролитов и выявления локальных особенностей развития микролитической техники в различных регионах Европы.

В рамках данного исследования будут рассматриваться негеометрические микролиты ключевой для всего верхнего палеолита Восточной Европы группы костёнковских стоянок. Принципиальное значение Костёнковско-Борщевского района заключается в наличии обеспеченных сериями радиоуглеродных дат многослойных памятников с хронологическим маркером в виде вулканического пепла извержения Кампинийских игнибритов (CI) ( Синицын , 2014; Giaccio et al. , 2017). Надежная хроностратиграфическая база памятников Костёнок открывает широкие возможности для их сопоставления с индустриями как Восточной, так и Западной Европы.

Материалы

Структура большей части РВП Костёнок определяется сосуществованием двух традиций – пластинчатых индустрий ориньякского sensu lato облика (про-тоориньяк, ориньяк) и памятников переходной стрелецкой культуры (см., например, Синицын и др. , 2019). В конце РВП стрелецкие и ориньякские в широком смысле индустрии сменяются городцовской культурой (K14/II, K15) и «недиа-гностичными» пластинчатыми индустриями (K12/I, K16, K17/I), в это же время или несколько позже в Костёнках появляются первые стоянки раннего граветта.

В ходе исследования были просмотрены все доступные коллекции памятников РВП Костёнок, в результате чего негеометрические микролиты были зафиксированы на восьми стоянках, в том числе и на одном из памятников, который традиционно относится к стрелецкой культуре – Костёнках 6 ( Dinnis et al. , 2021). На основании относительной стратиграфии и данных радиоуглеродного датирования материалы этих стоянок подразделяются на три хронологические группы, связанные с отложениями нижней гумусовой толщи (далее – НГТ), уровнем вулканического пепла и верхней частью верхней гумусовой толщи

(далее – ВГТ) ( Рогачев , 1957; Синицын и др. , 1997; Синицын , 2014; Dinnis et al. , 2019c).

К НГТ относятся материалы стоянок Костёнки 6, 14/IVb, 14/IVw и 17/II, образующие древнейшую хронологическую группу, возраст которой составляет 36,5– 34,3 тыс. л. н. Непосредственно в отложениях вулканического пепла и на приблизительно соответствующем ему уровне залегают культурные слои средней группы – Костёнки 14/слой в пепле (далее – Костёнки 14/ГП) и Костёнки 1/III с возрастом 34,3–32,5 тыс. л. н. Материалы поздней хронологической группы стоянок с негеометрическими микролитами (Костёнки 12/I и 17/I) приурочены к верхней части ВГТ, что в соответствии с имеющимися радиоуглеродными датами позволяет определить их возраст на уровне 30,5–28 тыс. л. н.

Методика исследования

Таблица 1. Распределение микролитов по профилям и типы ретуши на микролитах ранней поры верхнего палеолита Костёнок

|

Памятники / группы |

N |

Профиль |

Типы ретуши |

||||

|

>S о ы Рч К |

>S к о К |

>S к к О & и |

cd о |

cd & к 0J m |

S ё |

||

|

Древнейшая хронологическая группа |

41 |

27 |

6 |

8 |

27 |

8 |

6 |

|

К6 |

1 |

1 |

1 |

||||

|

К14/IVw |

9 |

4 |

1 |

4 |

8 |

1 |

|

|

К14/IVb |

14 |

11 |

3 |

8 |

4 |

2 |

|

|

K17/II |

17 |

11 |

2 |

4 |

11 |

3 |

3 |

|

Средняя хронологическая группа |

59 |

8 |

44 |

7 |

40 |

5 |

14 |

|

K1/III |

30 |

5 |

22 |

3 |

18 |

3 |

9 |

|

К14/ГП |

29 |

3 |

22 |

4 |

22 |

2 |

5 |

|

Поздняя хронологическая группа |

6 |

2 |

4 |

5 |

1 |

||

|

K12/I |

3 |

1 |

2 |

3 |

|||

|

K17/I |

3 |

1 |

2 |

2 |

1 |

||

В анализ были включены 106 археологически целых микролитов из восьми стоянок РВП Костёнок (табл. 1). В качестве целых в работе рассматриваются изделия, сохранившие минимум 3/4 от общей длины. К микролитам были отнесены предметы шириной менее 12 мм – критерий деления на микропластины и пластины, который уже устоялся и широко применяется при описании микролитов всего верхнего палеолита Евразии ( Tixier , 1963), в том числе раннего ( Falcucci et al. , 2018).

В основу исследования положен «техно-типологический» подход анализа негеометрических микролитов РВП, разработанный для материалов Западной Европы и Ближнего Востока ( Le Brun-Ricalens et al. , 2009). В соответствии с этим подходом учитывались техника изготовления микропластин, их метрические и морфологические характеристики (профиль, степень изогнутости профиля, параллельность краев, асимметричность), тип, характер ретуши и ее расположение на изделии. Все измерения выполнялись электронным штангенциркулем с погрешностью измерения 1 мм.

Негеометрические микролиты стоянок древнейшей хронологической группы

К древнейшей хронологической группе с негеометрическими микролитами относятся четыре стоянки – Костёнки 6, 14/IVw, 14/IVb и 17/II, приуроченные к отложениям НГТ (36,5–34,3 тыс. л. н.). Памятники этого изохрона Костёнок с развитым пластинчатым и микропластинчатым расщеплением в настоящее время воспринимаются в качестве восточноевропейского варианта протоори-ньяка ( Dinnis et al. , 2019c) или фации единого раннеориньякского этапа ( Bataille et al. , 2018). На четырех стоянках древнейшей хронологической группы в совокупности был зафиксирован 41 микролит (табл. 1).

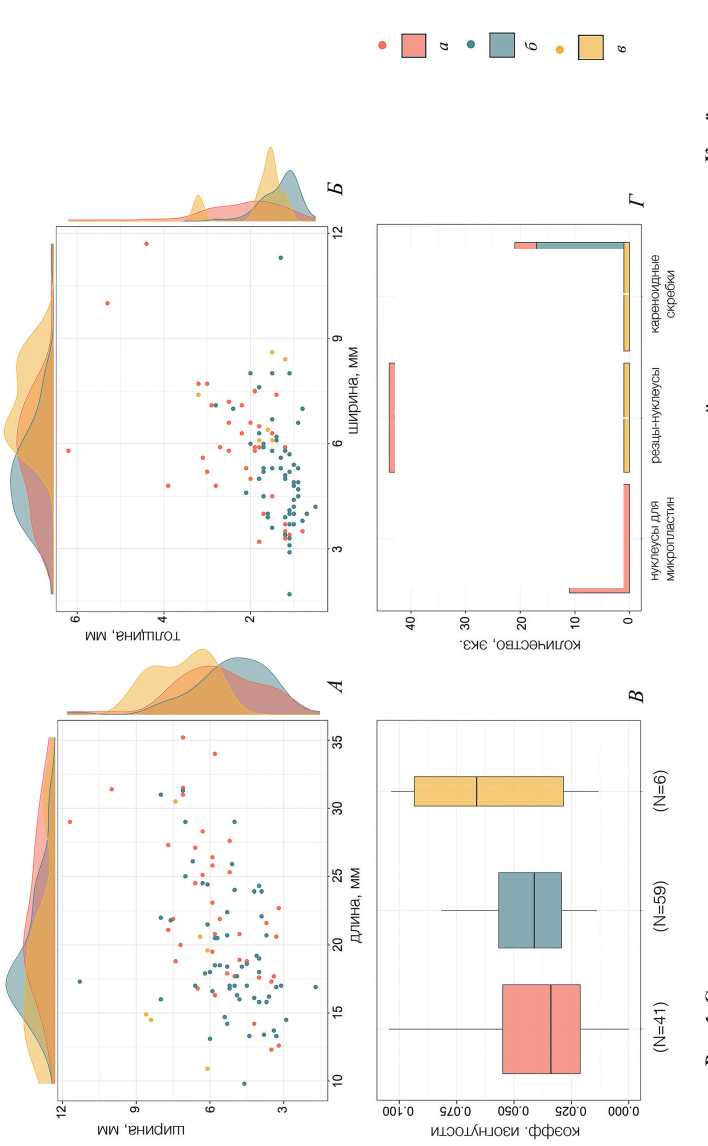

Изготовление микропластин в индустриях этой группы отличалось наибольшим по сравнению с последующими периодами разнообразием (рис. 1: Г ). Здесь встречаются все зафиксированные в индустриях РВП Европы способы получения микропластин: с нуклеусов для микропластин (в рамках отдельной технологической цепочки и совместно с производством пластин и пластинок), кареноидных скребков, различных форм резцов-нуклеусов ( Лада и др. , 2021). Но наиболее часто для получения микропластин использовались резцы-нуклеусы и регулярные нуклеусы для микропластин (рис. 1: Г ).

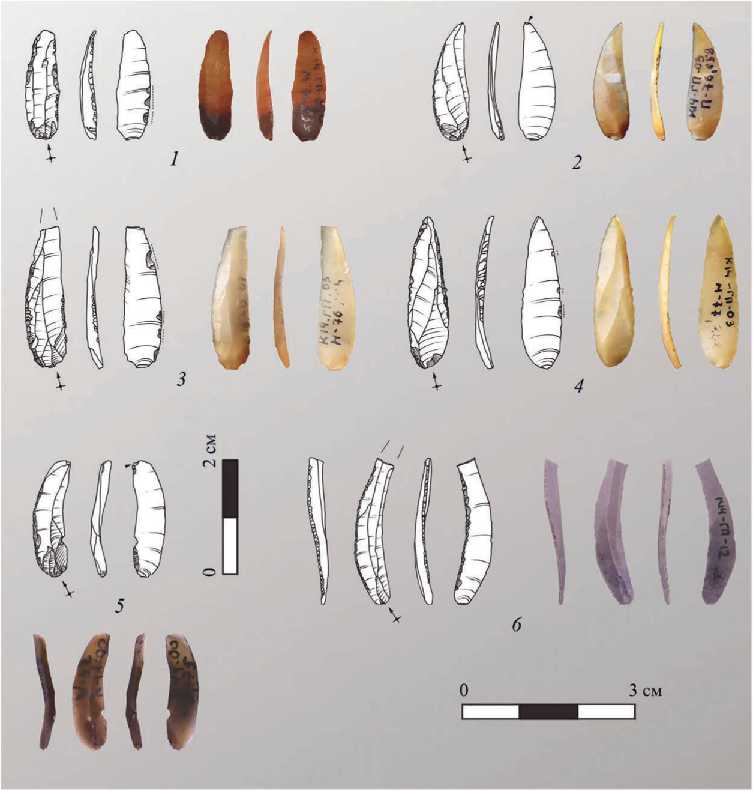

Следствием разнообразия способов получения микропластин на стоянках древнейшей хронологической группы стала значительная вариабельность размеров и морфологии конечных продуктов расщепления (рис. 1: А, Б ; табл. 1). При этом достаточно четко прослеживается общий тренд на получение небольших (в основном до 23–25 мм в длину) и часто асимметричных микропластин преимущественно прямого и слабоизогнутого профиля (рис. 1: А, Б ; табл. 1). Вместе с небольшими микропластинами в меньшем количестве встречаются и крупные, более «правильные» (25–35 мм в длину и до 10 мм в ширину) микропластины прямого профиля (рис. 2: 5–8 ).

Рис. 1. Статистические данные по негеометрическим микролитам ранней поры верхнего палеолита Костёнок хронологических групп: древнейшей ( а ), средней ( б ) и поздней ( в ) A – длина и ширина микролитов; Б – ширина и толщина микролитов; В – коэффициент изогнутости микролитов; Г – виды нуклеусов для микропластин

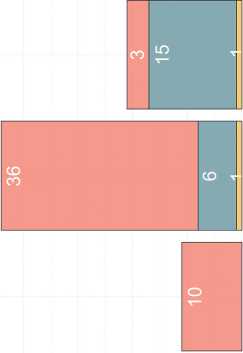

Рис. 2. Негеометрические микролиты древнейшей хронологической группы

1, 8 – Костёнки 14/IVb, рис. и фото А. Р. Лады; 2, 3, 5, 6, 9 – Костёнки 17/II, рис. и фото А. А. Бессуднова; 4 – Костёнки 14/IVw, рис. А. А. Синицына, фото М. Д. Куприяновой; 7 – Костёнки 6, рис. и фото А. Р. Лады

Большинство микропластин этой группы имеют прямой профиль (66 %, 27 экз.). Изделий изогнутого и скрученного профиля – 14 % (6 экз.) и 20 % (8 экз.) соответственно. Важно отметить, что такое распределение характерно только для микропластин с ретушью, изделия без ретуши могут быть представлены в иной пропорции. Например, сразу на двух стоянках (Костёнки 14/IVw и 17/II) предметы скрученного профиля составляют более половины всех микропластин без ретуши ( Dinnis et al. , 2019c; Бессуднов и др. , 2021).

При нанесении вторичной обработки на микропластины использовались три типа ретуши: вентральная, альтернативная и дорсальная. Традиционно для микролитов РВП Западной Европы (ориньякских sensu lato ) более характерными считаются первые два типа ретуши, но в материалах костёнковских стоянок мы видим преобладание дорсальной ретуши (66 %; табл. 1). Вентральная и альтернативная ретушь встречаются реже (20 и 14 % соответственно). От типа ретуши зависели ее характер и расположение на предмете: дорсальная ретушь, как правило, наносилась без устойчивой системы и была представлена разрозненными мелкими фасетками на одном или на обоих краях изделия, за исключением нескольких изделий из Костёнок 14/IVw с крутой и полукрутой инвазивной ретушью (рис. 2: 4 ). В свою очередь, вентральная и альтернативная ретушь занимали практически весь край предмета и сильнее изменяли его конфигурацию (рис. 2: 5–8 ).

На основании совокупности признаков можно выделить три группы микролитов: «атипичные» микролиты с мелкой краевой дорсальной ретушью (рис. 2: 1, 2, 4 ), микропластины дюфур подтипа дюфур (рис. 2: 5–8 ) и близкие к ним крупные микропластины с дорсальной ретушью (рис. 2: 9 ).

Основную часть негеометрических микролитов памятников древнейшего пласта составляют «атипичные микролиты» – 31 экз. (76 % от общего числа изделий), которые выделяются в противовес широко распространенным в индустриях РВП изделиям подтипов дюфур, рок-де-комб и т. д. «Атипичные» микролиты были получены преимущественно со вторичных нуклеусов, имеют небольшой размер (18–23 мм в длину и 4–6 мм в ширину; рис. 1: А, Б ), часто асимметричную форму и нерегулярную дорсальную ретушь по одному или двум краям (рис. 2: 1–3 ). Важно отметить, что, несмотря на ряд общих черт, «атипичные» микролиты, в сущности, не относятся к единому подтипу, и их объединение обусловлено в первую очередь наличием ряда общих сходств при несоответствии критериям классических типов негеометрических микролитов РВП.

В противовес «атипичным» микролитам выделяется группа крупных (25–35 мм в длину) микропластин прямого профиля (рис. 2: 5–9 ), которая в зависимости от расположения и характера ретуши (дорсальной, вентральной или альтернативной) распадается на два подтипа. Однозначно определить технику, в которой были изготовлены эти изделия на всех стоянках данной хронологической группы ввиду количества изделий невозможно (табл. 1), но, по крайней мере, на одной из стоянок – Костёнки 14/IVb – они могли быть получены с нуклеусов для микропластин, возможно, в рамках единой chaîne opératoire с пластинами и пластинками ( Лада и др. , 2021). Заметим, однако, что на других стоянках крупные микропластины несколько выбиваются из общего контекста микропластинчатого расщепления.

Среди крупных микропластин несколько бóльшим количеством представлены изделия подтипа дюфур с вентральной и альтернативной ретушью (6 экз., рис. 2: 5–8 ). Микропластины этого подтипа были выявлены сразу на трех стоянках – Костёнки 6, 14/IVb и 17/II. Они имеют размер от 26 до 31 мм в длину и 7–10 мм в ширину и образуют самую однородную серию изделий в материалах древнейшей хронологической группы. Предметы этой группы имеют протяженную вентральную или альтернативную ретушь абразивного характера. По совокупности признаков (длине более 25 мм, прямому профилю, альтернативной и противолежащей ретуши) эта группа может быть отнесена к микролитам подтипа дюфур в их классическом (присущем западноевропейскому протооринья-ку) варианте ( Demars, Laurent , 1992).

Крупные микропластины с дорсальной ретушью представлены всего четырьмя предметами, все они происходят из коллекции Костёнок 17/II. Изделия этого подтипа несколько крупнее микропластин подтипа дюфур – их размер составляет от 29 до 35 мм в длину и от 6,5 до 7 мм в ширину (рис. 1: А, Б ). Дорсальная ретушь на изделиях этого подтипа носит слабомодифицирующий характер и занимает непротяженные участки проксимального конца предмета (рис. 2: 9 ). Размерные характеристики, прямой или слабоизогнутый профиль позволяют рассматривать их в качестве технологически близких к микролитам подтипа дюфур ( Dinnis et al. , 2019с).

Присутствие в коллекциях трех из четырех памятников древнейшего хронологического пласта микролитов подтипа дюфур и близких к ним крупных микролитов с дорсальной ретушью прямо указывает на связь костёнковских стоянок с протоориньякским кругом памятников Западной и Центральной Европы ( Лада и др. , 2021; Dinnis et al. , 2019с) и соотносимыми с ним восточноевропейскими стоянками Берегово I ( Усик , 2008) и Cюрень 1 / горизонты G и H ( Demidenko , 2012). Разнообразию и количеству «атипичных» микролитов дать оценку труднее. По нашему мнению, сочетание в инвентаре микролитов подтипа дюфур с «атипичными» микролитами может отражать различные аспекты хозяйственной деятельности древнего населения Костёнок. Можно предположить, что более крупные и стандартизированные микропластины подтипа дюфур использовались в качестве вкладышей составного охотничьего вооружения (по аналогии с изделиями этого подтипа европейского протоориньяка), а небольшие «атипичные» микролиты изготавливались и/или отбирались для выполнения ситуационных операций на стоянке и, как следствие, были более вариабельны. Однако это предположение требует дальнейшей проверки в рамках трасологического изучения микролитов.

Негеометрические микролиты стоянок средней хронологической группы

С выпадением вулканического пепла (34,3–32,5 тыс. л. н.) в Костёнках появляются стоянки раннего ориньяка – Костёнки 1/III и 14/ГП (Dinnis et al., 2019с). Облик микроинвентаря памятников на данном хронологическом этапе характеризуется наибольшей для всего РВП Костёнок стандартизацией процессов изготовления микролитов – от способов получения, метрических и морфологических свойств до видов и характера вторичной обработки. Общее число микролитов на памятниках данной группы составляет 59 экз. (табл. 1).

Из большого разнообразия бытовавших до этого техник получения микропластин в раннем ориньяке сохраняются только две (рис. 3: 3, 4 ): получение микропластин с кареноидных скребков с широким фронтом скалывания и с двугранных многофасеточных резцов. При этом значительно чаще микропластины получались с кареноидных скребков (рис. 1: Г ).

Следствием преобладания одного способа получения микропластин стала стандартизация метрических и морфологических характеристик конечных продуктов расщепления: изгиб фронта скалывания скребка-нуклеуса и его сужение в дистальной части приводили к естественной конвергенции краев и изогнутому профилю микропластин (44 экз., 75 %). Изделия иной морфологии – прямого и скрученного профилей в рамках этой техники – получались сравнительно редко (менее чем 15 % каждый; табл. 1).

Размер микропластин, как правило, составлял 16–23 мм в длину и 4–6 мм в ширину (рис. 1: А, Б ). Более 80 % всех микропластин (как с ретушью, так и без) раннеориньякских памятников Костёнок попадают в этот интервал, аналогичные значения дают и негативы последних снятий на микронуклеусах. Хотя большинство изделий концентрировалось в указанных диапазонах, отметим, что общая вариация размеров составляла от 13 до 31 мм в длину и от 4 до 7,5 мм в ширину (рис. 1: А, Б ).

На микролитах стоянок средней хронологической группы зафиксированы три типа ретуши: дорсальная, вентральная и альтернативная. Преобладающей является дорсальная ретушь (40 экз., 68 %); вентральная (5 экз., 8 %) и альтернативная (14 экз., 24 %) встречаются реже. Дорсальная ретушь на ранне-ориньякских микропластинах чаще всего занимала практически весь левый край предмета и была сильнее всего выражена в его проксимальной части. Нередко ретушь покрывала оба края предмета, образуя в дистальной части микропластины острие (рис. 3: 4 ).

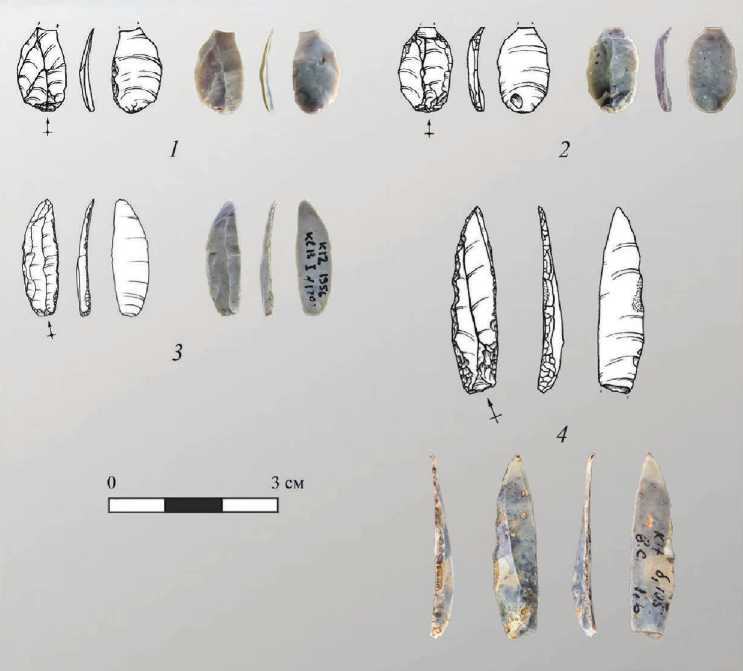

В индустриях средней хронологической группы выделяются два подтипа микролитов. К первому относятся микролиты псевдо-дюфур изогнутого профиля с дорсальной латеральной и билатеральной ретушью, ко второму – микропластины скрученного профиля с альтернативной и вентральной ретушью подтипа брассемпуи.

Микропластины обоих подтипов получались в рамках одной технологической цепочки – с кареноидных скребков – и имели сопоставимые размерные характеристики: 16–23 мм в длину, 4–5,5 мм в ширину (рис. 1: А, Б ). Основные различия между двумя подтипами заключались в морфологии микропластин и виде вторичной обработки. На микропластины изогнутого профиля наносилась дорсальная латеральная, билатеральная и конвергентная ретушь, выравнивавшая край изделия и придававшая микролиту близкую к сегментовидной форму с прямым правым и изогнутым левым краями (рис. 3: 1–3 ). Примечательно, что на подвергавшемся менее интенсивной вторичной обработке правом крае изделия как минимум в трех случаях были зафиксированы следы макроизноса (рис. 3: 1, 3, 4 ). Более скрученные и асимметричные

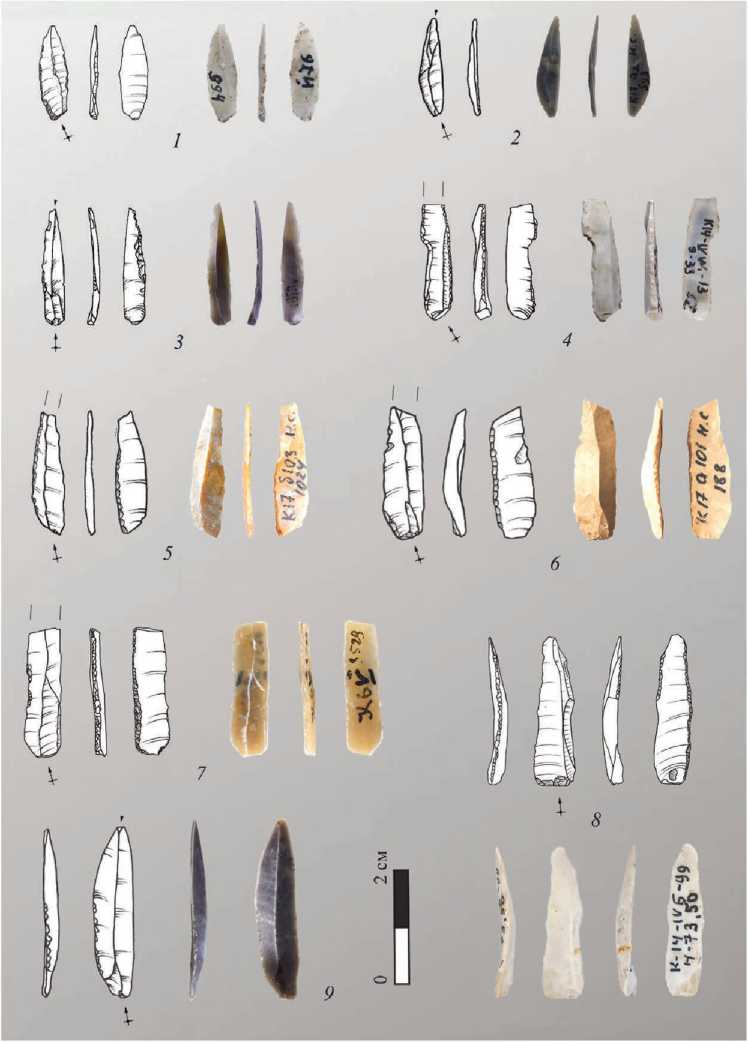

Рис. 3. Негеометрические микролиты средней хронологической группы 1–6 – Костёнки 14/ГП, рис. и фото А. Р. Лады микропластины обрабатывались вентральной или альтернативной ретушью для усиления асимметричности и скрученности изделия в профиле (рис. 3: 5, 6). В этом отношении последние обнаруживают больше сходств с микропластинами раннего ориньяка Франции подтипа брассемпуи, скрученность которых достигалась за счет вторичной обработки, нежели чем с целенаправленно получавшимися в процессе расщепления кареноидных скребков «с носиком» систематически скрученными микропластинами рок-де-комб стоянок позднего ориньяка (Bordes et al., 2011). Если это возможно, уберите, пожалуйста, это предложение.

Несмотря на выразительность обоих типов негеометрических микролитов средней хронологической группы, «лицом» раннеориньякских памятников являются именно микропластины подтипа псевдо-дюфур. Ранее присутствие микропластин с дорсальной ретушью широко фиксировалось в индустриях ориньяка sensu lato и эпи-ориньяка, к которым применялся термин псевдодюфур ( Демиденко , 2004). Принимая во внимание значительный хронологический разрыв между индустриями и учитывая, что за эпи-ориньякскими изделиями прочно закрепился термин микролиты мураловского или сагай-дакско-мураловского типа ( Демиденко и др. , 2017), мы предлагаем относить к подтипу псевдо-дюфур микролиты ориньякских sensu stricto памятников, для которых характерны небольшой размер (15–25 мм в длину) и изогнутый профиль в сочетании с латеральной, билатеральной и иногда конвергентной дорсальной ретушью. На текущем этапе окончательно установить хронологические и географические рамки бытования микролитов этого подтипа невозможно, но в материалах костёнковских стоянок мы наблюдаем их присутствие начиная с выпадения вулканического пепла (34,3 тыс. л. н.) и вплоть до окончания РВП (30,5–28 тыс. л. н.).

Негеометрические микролиты стоянок поздней хронологической группы

В конце Брянского интерстадиала (30,5–28 тыс. л. н.), соответствующего в Костёнках отложениям верхней части ВГТ, негеометрические микролиты встречаются в инвентаре «недиагностичных» пластинчатых индустрий, в настоящее время воспринимающихся в качестве отдельного явления с неопределенной позицией в структуре верхнего палеолита Восточной Европы, с некоторыми аналогиями в западноевропейском (?) позднем и финальном ориньяке ( Dinnis et al. , 2019a). Все немногочисленные на данном хронологическом этапе свидетельства изготовления негеометрических микролитов происходят из материалов двух стоянок – Костёнки 12/I и 17/I. Мы располагаем всего 2 нуклеусами для микропластин (рис. 1: Г ) и 6 целыми микролитами3.

В микроинвентаре памятников конца РВП наблюдается присутствие широко представленных на предыдущем хронологическом этапе изделий подтипа псевдо-дюфур вместе с впервые появляющимися в это время специфическими микролитами-чешуйками. На данный момент из-за небольшой выборки установление связей между микронуклеусами и продуктами их расщепления невозможно. Два нуклеуса для микропластин представлены кареноидным скребком и близким к типу вашон кареноидным резцом, происходящими со стоянки Костёнки 12/I.

Размеры микропластин, за исключением одного предмета (рис. 4: 4 ), составляли порядка 17–23 мм в длину и 6–7 мм в ширину (рис. 1: А, Б ; 4: 3, 4 ). Микропластины этой хронологической группы (4 экз.) имели изогнутый или слабо-

Рис. 4. Негеометрические микролиты поздней хронологической группы

1, 2, 4 – Костёнки 17/I, рис. А. А. Бессуднова, фото К. Н. Степановой; 3 – Костёнки 12/I, рис. и фото А. Р. Лады изогнутый профиль и были обработаны дорсальной полукрутой ретушью, что позволяет отнести их к подтипу псевдо-дюфур (табл. 1). Изделия этого подтипа были встречены на обеих стоянках поздней хронологической группы.

Вместе с микролитами подтипа псевдо-дюфур в верхнем культурном слое Костёнок 17/I были встречены два предмета, представляющих собой мелкие (14–15 мм в длину и 8,4–8,5 мм в ширину) пластинчатые отщепы изогнутого профиля с ретушью (рис. 4: 1, 2 ). Один из них был обработан дорсальной абразивной ретушью, второй – вентральной.

Микролиты-чешуйки Костёнок 17/I имеют наиболее явные аналогии с микроскребками типа каминад позднего ориньяка юго-запада Франции (Anderson et al., 2016), а также материалами стоянки Мира (Степанчук, 2013) и знаменитой Сунгирьской стоянки (Бадер, 1998). И если использование скребков ками-над в качестве вкладышей составного охотничьего вооружения на ориньякских памятниках Франции сейчас не вызывает сомнений (Anderson et al., 2016), то о назначении микролитов-чешуек Восточной Европы может свидетельствовать контекст обнаружения группы предметов при исследовании стоянки Сунгирь. В 1969 г. в парном погребении (№ 2) и при исследовании ее монолита рядом с черепами погребенных были зафиксированы лежащие в несколько рядов чешуй-ки4. По интерпретации О. Н. Бадера, эти изделия были закреплены на концах не-сохранившихся деревянных дротиков, уложенных рядом с обоими погребенными параллельно копью из бивня мамонта (Бадер, 1998. Рис. 76 – реконструкция).

Заключение

Анализ негеометрических микролитов, проведенный с опорой на данные хроностратиграфии Костёнковско-Борщевского района, позволяет проследить изменение традиций изготовления вкладышей составного охотничьего вооружения одного микрорегиона на протяжении всего РВП и поместить эти материалы в общеевропейский контекст.

Древнейший этап РВП (36,5–34,3 тыс. л. н.) отмечен преобладанием в основном небольших микропластин прямого профиля (18–23 мм), получавшихся преимущественно с резцов – вторичных нуклеусов. При этом примерно четверть всех микропластин на этом этапе отличалась более крупными размерами (26–35 мм) и правильной морфологией. За счет этого микролиты древнейшей хронологической группы имели большие, чем у других групп, размеры. Среди подтипов изделий на данном этапе встречались «атипичные» микролиты с мелкой краевой дорсальной ретушью, микропластины подтипа дюфур и близкие к ним в технологическом отношении крупные микропластины с дорсальной ретушью. Хронологически индустрии начала РВП Костёнок близки западноевропейскому протоориньяку ( Banks et al. , 2013; Dinnis et al. , 2019c), при этом анализ микроинвентаря этой группы памятников выявил как отличия от протооринья-ка, так и сходство с ним.

В следующей (средней) хронологической группе (34,3–32,5 тыс. л. н.) производство было направлено на получение небольших микропластин (16–23 мм) изогнутого профиля с кареноидных скребков с широким фронтом скалывания. Большинство изделий этого периода были представлены микролитами с дорсальной ретушью подтипа псевдо-дюфур. Меньшая часть изделий может быть отнесена к подтипу брассемпуи. Общий облик микроинвентаря памятников этой группы позволяет отнести их к раннему ориньяку с определенными локальными особенностями в способах вторичной обработки и подтипах микролитов ( Лада и др. , 2021; Dinnis et al. , 2019c).

Наконец, на завершающем этапе РВП (~ 30,5–28 тыс. л. н.) в инвентаре кос-тёнковских стоянок появляются близкие к специфическим микролитам стоянок Мира и Сунгирь мелкие (14–15 мм) микролиты-чешуйки, которые встречаются вместе с бытовавшими на стоянках раннего ориньяка изделиями подтипа псевдо-дюфур. Ограниченное количество материала и неоднозначная культурная атрибуция Костёнок 12/I и 17/I пока не позволяют дать оценку изделиям этой хронологической группы.

Основные особенности развития микролитической техники в регионе во временном диапазоне от 36,5 до 30,5–28 тыс. л. н. могут быть суммированы в следующем виде:

На всех хронологических этапах традиции изготовления негеометрических микролитов (техника получения, технико-морфологические характеристики, подтипы микролитов) менялись в единой логике развития с изделиями различных стадий ориньяка sensu lato Западной Европы. Общий тренд развития микролитической техники был направлен на постепенное уменьшение размеров микролитов, сопровождавшееся изменениями техники получения микропластин и видов нуклеусов.

Вместе с «ориньякскими чертами» микролиты памятников Костёнок всех этапов РВП сохраняли достаточно выразительные локальные характеристики, как то: преобладание «атипичных» микролитов в древнейшей хронологической группе, изделий подтипа псевдо-дюфур в средней хронологической группе, сочетание микропластин псевдо-дюфур и микролитов-чешуек – в поздней.

С переходом к каждому новому хронологическому периоду фиксируется изменение облика микроинвентаря. В первую очередь это касается материалов древнейшей и средней хронологической групп, между которыми прослеживаются наиболее существенные различия в технике изготовления микролитов, их размерах, морфологических характеристиках и вторичной обработке. В свете дискуссии о различных моделях адаптации единого раннеориньякского субстрата ( Bataille et al. , 2018) или замещения протоориньяка ранним ориньяком ( Banks et al. , 2013; Dinnis et al. , 2019b; 2019c) материалы костёнковских памятников скорее поддерживают вторую гипотезу. В свою очередь, в микроинвентаре памятников средней и поздней хронологических групп обнаруживается больше сходств благодаря наличию микролитов подтипа псевдо-дюфур, но малое число микролитов поздней хронологической группы заставляет говорить об этих сходствах с осторожностью.

На протяжении всего РВП Костёнок каждой из хронологических групп соответствует изменение традиций изготовления вкладышей составного охотничьего вооружения. Это позволяет считать микролиты надежными культурными и хронологическими маркерами непереходных индустрий РВП Костё-нок и Восточной Европы во временном интервале от 36,5 до 30,5–28 тыс. л. н. (GS-11–GS-5). Выделение новых и уточнение характеристик известных подтипов позволяют разработать подробную периодизацию развития микролитической техники, которая в дальнейшем может применяться для материалов других стоянок. Предложенная схема – только первая попытка систематизации микролитов РВП Восточной Европы, с пересмотром коллекций и расширением источниковой базы она будет подвергаться корректировке. В настоящий момент основная трудность изучения этой категории изделий на указанной территории связана с ограниченностью источника. Поэтому на текущем этапе основные усилия должны быть сконцентрированы на более подробном изучении конкретных подтипов микролитов, включающем технологический и трасологический анализ, что, в свою очередь, позволит существенно дополнить наши представления об этой важнейшей категории каменного инвентаря.

Список литературы Этапы развития микролитической техники в ранней поре верхнего палеолита Костёнок (36,5-28 тыс. л. н.)

- Бадер О. Н., 1998. Сунгирь. Палеолитические погребения // Позднепалеолитическое поселение Сунгирь (погребения и окружающая среда) / Ред.: Н. О. Бадер, Ю. А. Лаврушин. М.: Научный мир. С. 5–164.

- Бессуднов А. А., Синицын А. А., Диннис Р., Артюшенко А. А., Лада А. Р., Степанова К. Н., Малютина А. А., Бессуднова М. А., Петрова Е. А., Дука К., 2021. Костёнки 17 (ст. Спицына): новые данные о стратиграфии, хронологии и условиях залегания культурных слоев // SP. № 1. С. 163–198.

- Демиденко Ю. Э., 2004. Восточная Европа в контексте проблематики ориньяка Европы: прошлые подходы и новые перспективы // Археологический альманах. № 16. Донецк. C. 161–194.

- Демиденко Ю. Э., Шкрдла П., Риос-Гараизар Ж., 2017. Эпи-ориньяк с сагайдакско-мураловскими микролитами на юге Восточной Европы и его европейские перспективы // Археологія і давня історія України. Вип. 3 (24). С. 38–52.

- Лада А. Р., Бессуднов А. А., Диннис Р., Синицын А. А., 2021. Технология получения микропластин в индустриях ранней поры верхнего палеолита Костёнок // Рогачевские чтения: труды музея-заповедника «Костёнки». Вып. 1 / Ред. Д. С. Толстых. Воронеж: Пресс-Бургер. С. 182–187.

- Рогачев А. Н., 1957. Многослойные стоянки Костёнковско-Боршевского района на Дону и проблема развития культуры в эпоху верхнего палеолита на Русской равнине // Палеолит и неолит СССР. Т. III. Материалы по стратиграфии и относительной хронологии верхнего палеолита СССР / Ред. А. П. Окладников. М.; Л.: АН СССР. С. 9–134. (МИА; № 59.)

- Синицын А. А., 2014. Прерывистость и преемственность в палеолите Костёнок // Археология восточноевропейской лесостепи: поиски, находки, проблемы: материалы межрегион. науч. конф., посвящ. 125-летию первых археологических раскопок под эгидой Императорской Археологической комиссии в Липецком крае (бывшем Задонском уезде Воронежской губернии), прошедшей в г. Липецке 22–24.12.2013 / Ред. А. Н. Бессуднов. Липецк: Липецкий гос. пед. ун-т. С. 66–76. (Верхнедонской археологический сборник; вып. 6.)

- Синицын А. А., Бессуднов А. А., Лада А. Р., 2019. Проблема структуры раннего верхнего палеолита в костёнковском и общеевропейском контексте // Древнейший палеолит Костёнок: хронология, стратиграфия, культурное разнообразие (к 140-летию археологических исследований в Костёнковско-Борщевском районе): материалы межрегиональной научно-практической конф. (Воронежская область, с. Костёнки, 20–22 августа 2019 г.) / Отв. ред. А. А. Бессуднов. Воронеж: Воронежский гос. ун-т. С. 31–35.

- Синицын А. А., Праслов Н. Д., Свеженцев Ю. С., Сулержицкий Л. Д., 1997. Радиоуглеродная хронология верхнего палеолита Восточной Европы // Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Азии: проблемы и перспективы / Ред. А. А. Синицын, Н. Д. Праслов. СПб.: ИИМК РАН. С. 21–66.

- Степанчук В. Н., 2013. Мира: стоянка раннего верхнего палеолита на Днепре // SP. № 1. С. 15–110.

- Усик В., 2008. Верхний палеолит Закарпатья: хронология и культурная принадлежность ориьяка Берегово I // Матерiали i дослiдження з археологiï Прикарпаття i Волинi. Вип. 12. С. 49–67.

- Anderson L., Chesnaux L., Fernandes P., Morala A., Caux S., Caverne J.-B., Kawalek E., Rué M., Tallet P., Picavet R., 2016. Regards croisés sur la station aurignacienne de Brignol (Villeneuve-sur-Lot, Lot-et-Garonne, France): approches taphonomique, pétroarchéologique, technoéconomique et technofonctionnelle de l’industrie lithique // Paleo. Vol. 27. P. 11–42.

- Banks W. E., d’Errico F., Zilhão J., 2013. Upper Paleolithic: testing the hypothesis of an adaptive shift between the Proto-Aurignacian and the Early Aurignacian // Journal of Human Evolution. Vol. 64. № 3. P. 39–55.

- Bar-Yosef O., 2007. The dispersal of Modern Humans in Eurasia: a cultural interpretation // Rethinking the human revolution. New behavioral and biological perspectives on the origin and dispersal of modern humans / Eds.: P. Mellars et al. Cambridge: Cambridge University Press. P. 207–217.

- Bataille G., Tafelmaier Y., Weniger G.-C., 2018. Living on the edge – A comparative approach for studying the beginning of the Aurignacian // QI. Vol. 474. P. 3–29.

- Bon F., 2005. Little big tool. Enquete autour du succés de la lamelle // Productions lamellaires attribuées à l’Aurignacien: Chaînes Opératoireset Perspectives Technoculturelles / Eds.: F. Le Brun-Ricalens, F. Bon, J.-G. Bordes. Luxembourg: Musée national d’Histoire et d’Art. P. 479–484. (Archéo- Logiques; vol. 1.)

- Bordes J.-G., Bachellerie F., le Brun-Ricalens F., Michel A., 2011. Towards a new «transition»: new data concerning the lithic industries from the beginning of the Upper Palaeolithic in Southwestern France // Characteristic features of the Middle to Upper Palaeolithic Transition in Eurasia / Eds.: A. P. Derevianko, M. Shunkov. Novosibirsk: Institute of Archaeology and Ethnography of Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences SB RAS. P. 116–129.

- Demars P.-Y., Laurent P., 1992. Types d’Outils Lithiques du Paléolithique Supérieur en Europe. Paris: Centre national de la recherche scientifique. 178 p.

- Demidenko Yu. E., 2012. Inter-unit and Inter-level comparisons of assemblages from the 1990s units H, G and F // Siuren I rock-shelter. From Late Middle to Epi-Paleolithic in Crimea / Eds.: Y. E. Demidenko, M. Otte, P. Noiret. Liège: Université de Liège. P. 287–303. (Études et Recherches Archéologiques de l’Université de Liège; vol. 129.)

- Dinnis R., Bessudnov A., Artyushenko A., Lada A., Sinitsyn A., Higham T., 2019a. Kostyenki 17 (Spitsynskaya) and Kostyenki 6 (Streletskaya): recent fieldwork and new 14C dates // Quartär. Vol. 66. P. 225–230.

- Dinnis R., Bessudnov A. A., Chiotti L., Flas D., Michel A., 2019b. Thoughts on the Structure of the European Aurignacian with Particular Focus on Hohle Fels IV // Proceeding of the Prehistoric Society. Vol. 85. P. 29–60.

- Dinnis R., Bessudnov A. A., Reynolds N., Devièse T., Pate A., Sablin M. V., Sinitsyn A. A., Higham T., 2019c. New data for the Early Upper Paleolithic of Kostenki (Russia) // Journal of Human Evolution. Vol. 127. P. 21–40.

- Dinnis R., Bessudnov A., Reynolds N., Deviése T., Dudin A., Pate A., Sablin A., Sinitsyn A., Higham T., 2021. Eastern Europe’s «Transitional Industry»?: Deconstructing the Early Streletskian // Journal of Paleolithic Archaeology. Vol. 4, 6.

- Falcucci A., Peresani M., Roussel M., Normand C., Soressi M., 2018. What’s the point? Retouched bladelet variability in the Protoaurignacian. Results from Fumane, Isturitz, and Les Cottés // Journal of Archaeological and Anthropological Science. Vol. 10. P. 539–554.

- Giaccio B., Hajdas I., Isaia R., Deino A., Nomade S., 2017. High-precision 14C and 40Ar/39Ar dating of the Campanian Ignimbrite (Y-5) reconciles the time-scales of climatic-cultural processesat 40ka // Scientific Reports. Vol. 7. 45940.

- Le Brun-Ricalens F., Bordes J.-G., Eizenberg L., 2009. A crossed-glance between southern European and middle near eastern early upper Palaeolithic technocomplexes: existing models, new perspectives // The Mediterranean from 50,000 to 25,000 BP: turning points and new directions / Eds.: M. Camps, C. Szmidt. Oxford: Oxbow Books. P. 11–33.

- Tixier J., 1963. Typologie de l’Epipaléolithique du Maghreb. Paris: Art et métiers graphiques. 212 p. (Mémoires du Centre de Recherches anthropologiques et préhistoriques et ethnographiques; 2)