Этические аспекты управленческого учета

Автор: Арутюнова К.Б., Дельцова А.Г., Карпенко Е.А., Орлова С.В., Томашевская Е.М.

Журнал: Форум молодых ученых @forum-nauka

Статья в выпуске: 5 (105), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется влияние времени, проведённого в социальных сетях, и типа контента на психоэмоциональное состояние студентов медицинского университета 18-20 лет. На выборке из 107 респондентов выявлена положительная корреляция между продолжительностью использования соцсетей и уровнем тревожности (r=0.52). Также установлена сильная положительная корреляция между потреблением новостного контента и уровнем тревожности, тогда как образовательный контент не оказывает значимого влияния.

Социальные сети, тревожность, психоэмоциональное состояние, цифровая гигиена, медиапотребление

Короткий адрес: https://sciup.org/140311309

IDR: 140311309

Текст научной статьи Этические аспекты управленческого учета

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью выявления потенциальных взаимосвязей между интенсивностью использования социальных сетей и психологическим благополучием пользователей. Ряд авторов (Andreassen, Hunt) [3; 4] выявили прямую корреляцию между временем, проведенным в социальных сетях, и повышением уровня тревожности, связывая это с такими феноменами, как социальное сравнение [6] и страх упущенной выгоды (FOMO) [7]. В то же время другие исследования [5] ставят под сомнение значимость этого влияния, подчеркивая роль опосредующих факторов, таких как тип потребляемого контента и индивидуальные особенности пользователей. Т.е. между различными работами существуют противоречия.

В отечественной науке проблема влияния социальных сетей на психическое здоровье изучена недостаточно, что определяет необходимость проведения исследований с учетом российской социокультурной специфики. В частности, требует уточнения вопрос о том, какие именно аспекты использования социальных сетей (продолжительность, частота, содержание контента) в наибольшей степени способствуют повышению тревожности.

В последние десятилетия стремительное развитие цифровых технологий и повсеместное распространение социальных сетей коренным образом изменили характер социальных взаимодействий и информационного потребления. По данным исследований, среднее время, проводимое пользователями в социальных сетях, неуклонно растет, достигнув в 2024 году 2,5 часов в сутки [1]. Параллельно с этим отмечается увеличение распространенности тревожных расстройств, что подтверждается статистикой Всемирной организации здравоохранения, согласно которой уровень тревожности среди населения вырос на 25% за последние 10 лет [2]. Данная тенденция актуализирует вопрос о возможной взаимосвязи между активным использованием социальных сетей и психологическим благополучием пользователей.

На начало 2025 года в России насчитывалось 91,5 миллиона пользователей социальных сетей в возрасте 18 лет и старше, что эквивалентно 79,7 процентам от общей численности населения в возрасте 18 лет и старше. На тот момент 54,8% пользователей социальных сетей в России были женщинами, а 45,2% — мужчинами. Среднее дневное времяпровождение в социальных сетях составляет 2 часа 23 мин. За месяц молодёжь использует в среднем 4.8 социальных приложений/платформ. [11]

Среди пользователей, достигших возраста шестнадцати лет, частыми мотивами обращения к ресурсам сети интернет выступают следующие факторы: сохранение контакта с друзьями и семьей (56.5%), провождение свободного времени (41.1%), чтение новостей (38.1%), поиск контента (статьи, видео и т.д) (33.9%),поиск товаров для покупки (27.8%), эффект FOMO – синдром упущенной выгоды (27.1%), просмотр контента от любимых брендов (22.1%). Реже пользователи сети Интернет прибегают к помощи социальных сетей для следующих целей: поиск вдохновения

(17.4%), поиск групп по интересам (16.0%), обмен мнениями и обсуждение их с другими (13.0%), просмотр прямых трансляций (12.5%), знакомство онлайн (12.4%), просмотр актуальных тем (12.3%), отслеживание обновлений у знаменитостей и влиятельных лиц (12.2%), работа, требующая взаимодействия с социальными сетями или поиском информации в них(11.1%). [11]

Пять наиболее популярных платформ социальных сетей, активно используемых на момент февраля 2025 года в России: Telegram, Whatsapp, VK, TikTok, Одноклассники. [11]

Анализ самых востребованных социальных сетей показывает, что лидирующие позиции занимают платформы, где пользователи проводят наибольшее количество времени в течение месяца: TikTok (38 часов 8 мин), YouTube (32 часа 32 мин), Telegram (13 часов 57 мин), Instagram (10 часов 30 мин), Whatsapp (8часов 35 мин).[11]

Возрастные особенности влияют на пользовательскую активность в социальных сетях. Исходя из этого можно выявить некоторые тенденции.

Лица 18–34 лет (молодёжь) активно используют VK, Telegram и YouTube. Например, распределение по возрасту активных пользователей VK показывает, что пользователи в возрасте 25–34 лет составляют 23% аудитории. В Telegram большинство пользователей младше 25 лет, что подтверждает популярность этой платформы среди подростков и молодежи.

Влияние цифровой среды на психоэмоциональное состояние является предметом активных исследований в области психологии и социологии.

В текущих психологических исследованиях концепция тревоги занимает важное место. Особенно изучение тревожности в контексте использования социальных сетей представляет собой важную задачу современной психологии.

В области психологии состояние тревоги представляет собой многоаспектное явление, для которого до сих пор не выработано единого, общепринятого толкования. В историческом контексте термин "тревожность" нередко использовался взаимозаменяемо с понятиями страха и беспокойства, что затрудняло четкое разграничение и научное изучение этого состояния. Существующий спектр определений свидетельствует о комплексной природе тревожности и ее проявлениях на разных уровнях человеческой деятельности.

Ч. Д. Спилберг считает, что тревога описывает неприятное эмоциональное состояние, в котором присутствует ощущение каких-то плохих предчувствий, при этом с физиологической стороны происходит активация центральной нервной системы [20].

Также Ч. Д. Спилберг при анализе тревоги разделяет ее на два типа: ситуативную и личностную.

Ситуативная (реактивная) тревога отражает текущее психоэмоциональное состояние индивида. Она проявляется как ответ на воздействие экстремальных или вызывающих стресс обстоятельств, варьируется по степени выраженности и подвержена изменениям во времени. Для реактивной тревожности типичны признаки, такие как мышечное напряжение, ощущение внутреннего дискомфорта, повышенная обеспокоенность, нервозность и общее состояние возбуждения в определённых обстоятельствах [20].

Личностная тревожность отражает устойчивую предрасположенность индивида к интерпретации обширного спектра обстоятельств как потенциально опасных, что провоцирует возникновение чувства беспокойства. При повышенном уровне личностной тревожности каждое подобное обстоятельство обладает стрессовым воздействием на человека и вызывает у него выраженную тревогу [20].

Материалы и методы

В исследовании принимало участие 107 студентов Приволжского медицинского университета. Из них 85% женщин, 15% мужчин, что соответствует общей демографии активных пользователей социальных сетей в данной возрастной группе (18-20 лет).

Для оценки количества часов, проведенных в социальных сетях, а также типа контента, которое просматривается, нами использовалась аналитическая анкета.

В ходе исследования использовалась специализированная анкета, включавшая 3 основных блока вопросов. Первый блок содержал социальнодемографические вопросы (пол, возраст, курс обучения). Второй блок был посвящён характеристикам использования социальных сетей: предпочитаемые платформы, среднее время использования в день, основные виды деятельности (общение, просмотр новостей, развлекательный контент и др.). Третий блок оценивал психоэмоциональное состояние с использованием адаптированной шкалы тревожности Спилбергера-Ханина, содержащей 20 утверждений с 4-балльной шкалой ответов.

Для проверки гипотезы о связи между временем в социальных сетях и уровнем тревожности применялся коэффициент корреляции Пирсона (r).

Участие в исследовании было добровольным. Данные анонимизированы и используются исключительно в научных целях.

Результаты и их обсуждение

Настоящее исследование было направлено на комплексный анализ взаимосвязи между продолжительностью использования социальных сетей и психоэмоциональным состоянием студентов.

Проведенный анализ выявил три четкие группы пользователей:

-

1. Интенсивные пользователи (>4 часов) - 62 человека (41%). Из них – 78 % женщины. Основными платформами в данной группе являются Telegram (72%), TikTok (15%), VK (10%)

-

2. Умеренные пользователи (2-3 часа) - 58 человек (39%). Из них - 65% женщины. Основные платформы: Telegram (65%), YouTube (20%)

-

3. Минимальные пользователи (<1 часа) - 30 человек (20%). Гендерное распределение равномерное.

Корреляционный анализ (по Пирсону) выявил значимую связь между временем, проводимым в социальных сетях, и уровнем тревожности (r = 0.52, p < 0.01).

Выявленные в исследовании корреляционные связи между временем, проведённым в социальных сетях, и психоэмоциональным состоянием студентов свидетельствуют о наличии статистически значимой взаимосвязи, но не позволяют однозначно установить причинно-следственные отношения.

Полученные данные основаны преимущественно на субъективных оценках респондентов, которые хотя и указывают на определённые закономерности, но не могут рассматриваться как прямое доказательство причинного влияния. Следует учитывать, что наблюдаемые корреляции могут объясняться как воздействием социальных сетей на эмоциональное состояние, так и обратной зависимостью – например, склонностью тревожных людей к более интенсивному использованию цифровых платформ.

Несмотря на необходимость осторожной интерпретации корреляционных данных, полученные результаты демонстрируют ряд статистически значимых закономерностей, заслуживающих особого внимания.

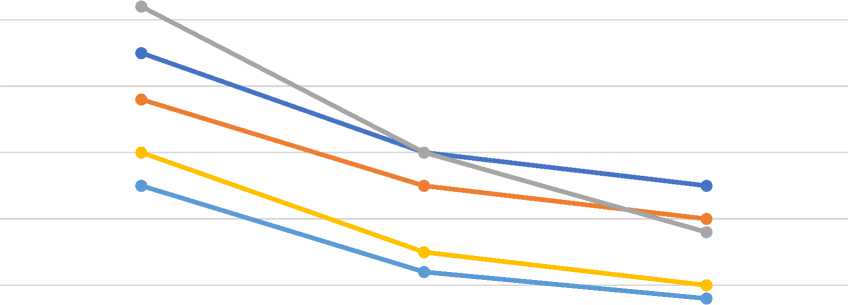

Во-первых, студенты, проводящие >4 часов, чаще отмечали: «Я слишком переживаю из-за пустяков» (45% против 25% в группе до 1 часа). «Ожидаемые трудности очень тревожат меня» (38% против 20% в группе до 1 часа).

Во-вторых, среди пользователей, проводящих >4 часов: 52% испытывали чувство напрасно потраченного времени (против 18% в группе до 1 часа). 30% отмечали тревожность или страх после использования соцсетей (против 10% в группе до 1 часа). 25% — раздражение или апатию (особенно при потреблении негативного контента, например, новостей). См. Диаграмму 1.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

>4 часов

2-3 часа

<1 часа

0%

-

— •—Я слишком переживаю из-за пустяков

-

— •— Ожидаемые трудности очень тревожат меня

-

— •—Чувство напрасно потраченного времени

-

— •— Тревожность или страх

-

— •—Раздражение или апатия

Диаграмма 1. Влияние времени, проведенного в социальных сетях на психоэмоциональное состояние

В-третьих, результаты исследования демонстрируют наличие статистически значимых корреляционных взаимосвязей между преобладающим типом потребляемого контента в социальных сетях и показателями психоэмоционального состояния респондентов

Просмотр новостей чаще провоцирует негативные эмоции. Почти половина пользователей (45%) отмечают тревожность, раздражение или зависть после чтения новостей. Только 55% находят новостной контент полезным или вдохновляющим. Выявлена сильная положительная корреляция с уровнем тревожности (r = 0.52)

У пользователей новостного контента уровень тревожности выше на 22% (по шкале Спилбергера) по сравнению с теми, кто потребляет развлекательный или образовательный контент. 35% респондентов, активно читающих новости, отмечали чувство тревоги, страха или опустошения после использования соцсетей (против 10% в группе с минимальным потреблением новостей).

У пользователи развлекательного контента более высокие показатели позитивных эмоций (радость, вдохновение). 82% пользователей испытывают радость и веселье при просмотре такого контента. Однако 18% отмечают чувство опустошения или вины за потраченное время, что говорит о необходимости умеренного потребления. Обнаружена слабая отрицательная корреляция с уровнем тревожности (r = -0.24, p < 0.05)

Общение в соцсетях в целом положительно влияет на эмоциональный фон. 75% респондентов чувствуют радость, вдохновение и комфорт от взаимодействия с друзьями. 25% испытывают негатив, связанный с ощущением бесполезно потраченного времени или тревожностью (например, из-за сравнения себя с другими).

У пользователей образовательного контента самые низкие показатели тревожности. Образовательный контент мотивирует, но может перегружать.

70% чувствуют вдохновение и удовлетворение от обучения. 30% испытывают усталость или тревожность, особенно если информация сложная или подаётся в большом объёме.

Онлайн-игры и стримы вызывают как положительные, так и отрицательные эмоции. Исходя из результата опросника,65% респондентов получают удовольствие от игрового процесса(радость и азарт),в свою очередь 35% сталкиваются с негативными эмоциями(раздражение). См. Таблицу 1

|

Тип контента Положительное влияние |

Негативное влияние |

|

Новостной контент 55% (польза или |

45% (тревожность, |

|

вдохновение) |

раздражение или зависть) |

|

Развлекательный 82% (радость или веселье) |

18% (чувство |

|

контент |

опустошения или вины за потраченное время) |

|

Общение 75% (радость, |

25% (тревожность или |

|

вдохновение) |

ощущение бесполезно потраченного времени) |

|

Образовательный 70% (мотивация и |

30% (усталость или |

|

контент вдохновение) |

тревожность) |

|

Онлайн-игры и 65% (радость, азарт) |

35% (раздражение или |

|

стримы |

ощущение бесполезно потраченного времени) |

Таблица 1. Влияние разного контента на психоэмоциональное состояние

Выводы

Выявлена четкая зависимость между временем в соцсетях и уровнем тревожности. 41% студентов проводят в соцсетях более 4 часов в день, что коррелирует с повышенной тревожностью.

Полученные данные подтверждают наличие значимых различий в психоэмоциональном состоянии в зависимости от типа потребляемого контента. Наиболее выраженная положительная корреляция с тревожностью наблюдается у новостного контента (r = 0.52), что согласуется с современными представлениями о негативном влиянии медиапотребления на эмоциональную регуляцию. Развлекательный контент демонстрирует слабый протективный эффект (r = -0.24), в то время как образовательный контент не оказывает значимого влияния на уровень тревожности.