Этический тренинг как способ снижения уровня деструктивности поведения

Бесплатный доступ

Регуляция поведения человека это многоаспектный сложный процесс, требующий установки стандартов поведения, в том числе этических норм. Одним из инструментов работы в данном вопросе является этический тренинг. Он выступает как метод работы с моралью и нравственностью человека. Этический тренинг применим для решения вопросов, связанных с межличностной коммуникацией. В данной статье он рассматривается как метод, имеющий потенциал для снижения уровня речевой агрессии.

Этический тренинг, тренинг, моральная регуляция, речевая агрессия, деструктивность, этические инструменты

Короткий адрес: https://sciup.org/140289941

IDR: 140289941 | УДК: 17

Текст научной статьи Этический тренинг как способ снижения уровня деструктивности поведения

Среди способов регуляции поведения человека выделяют мораль как внутриличностный метод разрешения индивидуально-общественных противоречий и метод сдерживания влечения к искушениям и нравственность как ценностную структуру сознания, как общественнонеобходимый способ регуляции действий, связанный с межличностными взаимоотношениями. Водоразделом здесь будет служить понятия «должного» и «сущего». Где «должное» - к чему человек должен стремиться (мораль) и «сущее» - реальные нормы повседневного взаимодействия [16] .

Этические регуляторы направлены на актуализацию нравственноценностных ориентиров. Они помогают сформировать моральную чувствительность и способствуют осознать моральную ответственность. Целью применения этических регуляторов является нормализация нравственного климата в социуме. Он определяет характер, направленность и последовательность поступков индивидов в их взаимодействии. Развитие науки, общества, урбанизация, состояние социальных подсистем неоднозначно влияют на состояние нравов. Внешние влияния проходят фильтр внутреннего состояние личности, которое оказывается способным к закреплению, культивированию одних влияний и к модификации, отклонению других. Такие изменения в подсистемах происходят по вариативному сценарию. Также эти процессы могут быть обусловлены ценностными критериями, императивами, преобладающими в нормативно-ценностной системе общества. Результатом будет являться динамичная модель взаимодействия, способная отразить факт относительной самостоятельности морального развития общества [17, 19].

Этика стремится стать средством, которое будет способствовать успешной саморегуляции личности, находящейся в определенной социальной среде. Необходимо применять специальные меры (инструменты) для институционализации моральных ценностей, установления функциональных взаимосвязей, оптимизации деятельности, трансформации и гармонизации взаимодействия людей и их ценностных установок. Это актуально для ситуаций проблемного взаимодействия, в том числе деструктивного поведения [17] .

Феномен деструкции или деструктивности не имеет однозначной трактовки, а родственные понятия «деструктивность», «деструктивная деятельность», «деструктивное поведение» и другие вовсе присутствуют лишь в ограниченном количестве словарей, в которых разнятся сферы применения термина. В «Новом энциклопедическом словаре» указано, что деструкция (лат. destructio) – нарушение, разрушение нормальной структуры чего-либо». В «Энциклопедическом словаре по психологии и педагогике» – «деструктивность – разрушение, исходящее от человека и направленное вовне, на внешние объекты или вовнутрь, на самого себя» [3; 4, с.328,].

Исследованиями деструктивности занимался Э.Фромм в своей известной работе «Анатомия человеческой деструктивности» [22] . Он различал доброкачественную, и злокачественную агрессию, так называемую деструктивность. Именно последняя присуща только человеку и не является биологической (природной). Далее в работе будем придерживаться терминологии Э. Фромма, и понятия «злокачественной агрессии» и «деструктивности» будем понимать как синонимичные.

Латинское слово «агрессия» означает «нападение», «приступ» [20, с. 259]. Агрессия – деструктивное поведение, противоречащее нормам и правилам существования людей в обществе, приносящее физический или моральный ущерб людям, или вызывающее у них психологический дискомфорт. Обычно под ней понимают действия или только намерения, имеющие целью причинение вреда другому человеку, предмету. Агрессия может проявляться как физически (нанесение вреда здоровью людей, порча предметов), так и вербально, т. е. словесно (оскорбления, угрозы, преследования и др.), также ее проявления переходят в виртуальное и киберпространство [20].

Агрессия в какой-либо среде указывает на необходимость корректировки межличностного восприятия, самоанализа и моральной чувствительности к другим людям, развитие перцептивных способностей в познании себя и других людей. Необходимо понимать, что форм проявления агрессии существует несколько [10, С . 49; 11; 21] ::

-

• речевая - может быть выражена в форме крика, визга, а также в словесной, вербальной форме (угрозы, оскорбления, проклятия, обзывание).

-

• физическая - применение силы для нанесения ущерба объекту агрессии.

-

• конклюдентная (невербальная) - действия, показывающие агрессивное намерение (овладевание чужим имуществом в качестве насмешки, замахивания).

Также существуют различные классификации агрессии по объекту, субъекту, причинам проявления, целенаправленности и др.

В данной статье этический тренинг рассматривается как способ снижения уровня речевой агрессии. Деструктивное поведение рассматривается как показатель неумения коммуницировать в сложных условиях социальной жизни. Так, одним из внутригрупповых способов преодоления агрессивности является развитие коммуникативных умений и навыков. Поэтому рекомендуется обучение бесконфликтному поведению через умение вести переговоры и договариваться, координацию своих действий с поступками других играющих, развитие умения слышать друг друга, понимать чужие интересы, эмпатии и сопереживания. Для решения данных целей применим этический тренинг. [12, 13, 26].

Тренинг – запланированный учебный процесс, предназначенный для совершенствования имеющихся навыков, получения новых навыков на основе собственного опыта, где важным аспектом является перенесение результатов тренинга в реальный мир. Этический тренинг – разновидность тренинга, социальной технологии обучения, входящей в инструментарий прикладной этики. Он предполагает имитацию и моделирование социальных практик, которые служат основой повседневной жизни человека. Этический тренинг является инструментом, имеющим потенциал актуализации этических принципов в деятельность какой-либо структуры. В рамках таких тренингов создаются упражнения, моделирующие ключевые моменты деятельности организации, где акцент делается именно на этическую сторону поведения участников. Данный вид тренинга призван актуализировать нравственные категории участников, а также восполнить дефицит умений и навыков.

Этический тренинг применяется для объединения людей в структуре, формирования и укрепления организационной культуры, повышения уровня сплоченности и эффективности взаимодействия, нормализации нравственного климата. Этот инструмент направлен на работу с установкой и на освоение поведенческих навыков эффективного взаимодействия. Тренинги коммуникативных навыков активно используются в коррекции агрессивного поведения несовершеннолетних [12, 17] .

Результатом этического тренинга является сплочение коллектива, принятие необходимой (в соответствии с проблемой) этической установки обучающимися. Тренинг способствует осмыслению коммуникативного опыта, расширению сознания, выстраиванию отношений с окружением, углублению понимания социальных ситуаций оптимизации поведения в конфликтных, Данный метод повышает стрессоустойчивость и эмоциональную стабильность, снижает дискомфорт, неуверенность, корректирует Я-концепцию каждого участника, формирует ее адекватность [17, 24].

Этический тренинг позволяет прочувствовать эти отношения в учебно-игровом и выработать такие формы поведения в ситуациях пересечения интересов, которые будут соответствовать моральным нормам данной среды. Он предполагает моделирование и имитацию социальных практик, выступающих естественной основой повседневного существования человека. Этический тренинг прививает навык этического действия и этического мышления, развивает межличностную эмпатию, позволяет управлять отношениями внутри малых и крупных социальных групп, устанавливать процедуры распределения ролей, норм, признаваемых всеми. [17] .

Целью этического тренинга по снижению уровня речевой агрессии является развитие навыков эффективной коммуникации. Это предполагает тренировку координации действий участников между собой, развитие самоконтроля, актуализацию эмпатии и навыка анализа собственного поведения по отношению к другим людям .

Для профилактики агрессии и деструктивности в любых видовых проявлениях необходима комплексная программа, содержащая методики и различные инструменты работы с данным феноменом. В реализации мер очень важна последовательность этапов.

Первый этап данной программы - подбор и разработка инструментов моральной регуляции, соответствующих существующим в среде объекта (организации) проблемам. Здесь происходит выбор темы тренинга на основании потребностей и специфики организации. На данном этапе происходит подготовка анкет предтренинговой и посттренинговой диагностики и анкет для разработки тренинга, и непосредственная работа над содержанием тренинга.

Второй этап – осуществление мероприятий по актуализации тех моральных чувств и развитию тех навыков, которые необходимы для решения проблемы организации. Проведение анкетирования для их выявления и затем этический тренинг.

Третий этап – сбор мнений для оценки прошедшего тренинга. На данном этапе анкетирование проходят слушатели, заказчик и сам тренер, оценивая прошедшее мероприятие с точки зрения его эффективности

Тренинг подразумевает для своей реализации проведение социальнодиагностических мероприятий. Одним из методов, который используется для диагностики, является анкетирование. Данный инструмент является «лучшим источником знания о внутренних побуждениях людей» [28, с. 229]. Он будет использован для предтренинговой и посттренинговой диагностики. Анкетирование в качестве метода практически универсально и «позволяет получить не менее надежную, чем в наблюдении или по документам информацию» [28, с. 229].

В рамках анкетирования необходимо оценить потребности в обучении с точки зрения заказчика, разработать программу тренинга, и по итогам работы оценить эффективность обучения с точки зрения заказчика, слушателя и самого тренера. В анкетах необходимо использовать как открытые, так и закрытые вопросы.

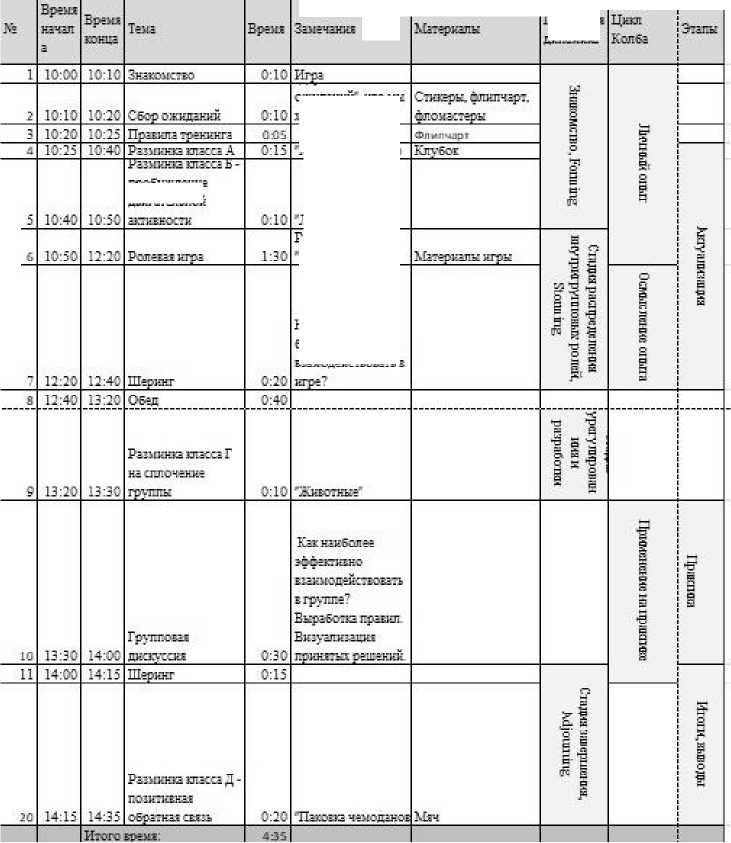

Следующим этапом будет разработка и осуществление мероприятий внутри тренинга, которые будут решать поставленные задачи. Как будет проходить учебный процесс должно быть отражено в дизайне тренинга. Он должен отражать запланированные мероприятия, временные рамки, необходимые материалы для интерактивных практик (презентации, тесты, аудио- и видеоматериалы, игровые предметы и т.д.). Дизайн тренинга необходимо составлять с учетом групповой динамики, цикла Колба и этапов развертывания тренинга.

Тренинг, как обучающий процесс, включает в себя множество методов:

-

• индивидуальная работа;

-

• работа в малых группах;

-

• мини-лекция;

-

• фасилитация;

-

• модерация;

-

• игра (деловая, ролевая, метафорическая);

-

• групповая дискуссия, мозговой штурм;

-

• разминки [6] ;

-

• шеринг (от англ. «share» -делиться).

Необходимо отметить, что все методы в ходе проведения тренинга комбинируемы в соответствии с этапами тренинга (актуализация, информация, практика, итоги). На рисунке 1 отражен пример дизайна тренинга.

Данный дизайн тренинга направлен на анализ поведения участников в ситуации столкновения интересов. Ключевыми для обучения в матрице являются ролевая игра, Далее - обсуждение ролевой игры в формате групповой дискуссии с целью анализа участниками своего поведения в игре, процесса достижения их целей и выработки правил внутреннего взаимодействия. Дизайн тренинга разработан с учетом времени, перерывов, цикла Колба и групповой динамики.

ГрупПОВЫ цинамика

Рисунок 1 Дизайн тренинга

ожидании. что мы хотим получить.

'"Клубок'. дп1 чего

пробуждение ДЕНгательнои

Липучки

Ролевой кект 'Оттров Кейо'

Как можно Было Более успешно

Е’ амодеистЕОЕать Е

-

1. На этапе сбора ожиданий при помощи «Дерева ожиданий » мы актуализируем важность каждого высказывания, интерес к нему. Это этап сбора-знакомства и принятия правил. Со стороны тренера все попытки участников высказываться поощряются.

-

2. Проводя разминку «Клубок» мы заостряем внимание на том, как люди слушают и слышат друг друга. Тренером проводится аналогия с натяжением нити клубка на пальцах участников и комфортностью взаимоотношений. Отмечается в ходе разминки, что важно слышать человека, так как мы все склонны обвинять других. Узор команды участники должны ассоциировать с уровнем сплоченности. Происходит изменение психологического состояния группы, её разогрев [6, C.77].

-

3. Разминка «Липучки» в ходе создания положительного эмоционального настроя в группе направлена на отработку участниками быстрой ориентации в ситуации, установления контакта и вступления во взаимодействие. Этап повышения мотивации к достижению личных целей тренинга, активного участия в тренинге [6, C.94].

-

4. «Ролевой квест (живой квест) “Остров Кейо”» направлен на развитие навыков общения с людьми в разных жизненных ситуациях, нахождение подхода к ним, актуализации эмпатии, развитие самоконтроля и адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ собственного поведения по отношению к другим людям . Сутью совместной деятельности в данной ролевой игре является ориентация участников не на объект деятельности, а на координацию своих действий с поступками других играющих, объединение, сплочение с другими участниками для достижения целей. Сюжетные игра способствует формированию и совершенствованию способности аргументации участников. Ролевой квест также решает такие задачи как ликвидация замкнутости человека, развитие логики, дедукции, многоплановости мышления, умение предугадывать развитие сюжета. Живой квест как синтез коммуникативных практик и игрового процесса позволяет выйти на новый уровень взаимодействия с коллективом [15] . В данной игре важен сам процесс переживаний, связанных с игровыми действиями. Сюжетная линия, роли, ситуации являются воображаемыми, а чувства и эмоции участников реальны. Данная особенность «Острова Кейо» несет в себе воспитательные возможности, так как, управляя содержанием и сюжетом игры, тренер может программировать определенные положительные эмоции

-

5. Разминка «Животные» включает участников в обобщенное взаимодействие, учит принимать нестандартные решения самостоятельно.

-

6. В ходе групповой дискуссии происходит «снятие масок» игроков и понимание, к чему стремились другие участники и как каждый из участников повлиял на ход событий, что можно было сделать иначе в ходе развития сюжета. Далее участники вырабатывают собственные правила коммуникации в визуализированной форме. Таким образом, отрабатывается навык понимания ситуаций взаимодействия с точки зрения всех участников, навык выведения коммуникации на новый уровень при помощи актуализации эмпатии в коллективе.

-

7. Разминка « Паковка чемоданов » - подведение итогов тренинга. Удовлетворение от работы, помочь вернуться в реальность, где и как вы используете полученные навыки [6, C.111].

-

8. Шеринг. Краткий разговор о том, что было изучено. Завершение тренинга.

участников. В ролевом квесте важен сам опыт переживания положительных чувств человеком при определенных действиях [2, 13]. Сюжетно-ролевая игра является активной формой экспериментального поведения и, следовательно, обладает мощным социализирующим эффектом.

Среди ожидаемых результатов обучения по снижению уровня речевой агрессии выделим:

-

• координация своих действий с действиями других;

-

• развитие умения договариваться;

-

• актуализация эмпатии;

-

• развитие самоконтроля;

-

• развитие адекватной оценочной деятельности;

-

• формирование и совершенствование способности аргументации участников;

-

• развитие многоплановости мышления.

Такой тренинг предполагает активное обсуждение чувств, эмоций и совершенных поступков обучающимися в ходе игры. Это позволит максимизировать Других в своей ценностной шкале, развить эмпатическую связь с Другими. Такой связью может служить сотрудничество, связанное с категориями сопричастности, взаимопомощи, уважения, совести, справедливости и терпеливости в отношении Другого. Такие нравственные ориентиры побуждают человека к альтруизму, защите чужих интересов.

Актуализация такой «моральной» эмоции как вина также будет возбуждать рефлексию участников тренинга в категории самооценки, что позволит им концетрироваться на эффекте от совершенных поступков, приблизиться к эмпатии, позволит совершить мыслительный эксперимент и встать на место другого человека и учесть его чувства и интересы, избавляясь от эгоизма. Вина сдерживает негативные интенции поведения и является основой для доброжелательных отношений, выстраивает поведение человека с точки зрения приверженности нравственной стратегии в течение жизни.

В результате обсуждения участникам необходимо выработать правила коммуникации, которые они будут использовать в дальнейшем взаимоотношениях. Важно отметить, что для утверждения какой-либо нормы поведения необходимо обоснование, а не угрозы о применении положительных или отрицательных санкций. Так, одним из способов снижения уровня агрессивного поведения будет являться общение по определенным правилам – этический дискурс. Сам «дискурс» интерпретируется по-разному – смысловое поле, фрейм, вид общения в определенном контексте, контекст для более точного понимания смысла явления, структурный контекст повседневного взаимодействия, определенный способ обсуждения темы, принцип конструирования социальной реальности (и наоборот). Дискурс как структура, подразумевающая взаимодействие людей, имеет свои правила (риторики, алгоритма, структуры). Дискурс представляет собой живой социальный акт коммуникации, дискуссии [9].

Взаимопонимание в человеческой межличностной коммуникации рождается в ходе этического дискурса. Правила аргументации задаются этической культурой участников коммуникации. Цель дискурса -продвижение в решении конфликта, при помощи достижения консенсуса или диссенсуса. Дискурс сам по себе не обеспечивает успех в коммуникации, его необходимо институализировать, обеспечивать с правовой точки зрения, а также дополнять действиями социальных институтов. Стоит отметить, что конфликт может быть решен при помощи исключительно институтов, не используя дискурс. Дискурс - это направление на взаимопонимание в определенных формах речевой коммуникации. [5, 9] .

В качестве основы для рождения правил этического дискурса следует использовать следующие тезисы [5] :

-

- все конфликты должны решаться лишь практическими дискурсами;

-

- интересы всех сторон должны быть представлены в дискурсе;

-

- последствия принимаемых решений должны быть приемлемыми в данном обществе;

-

- дискуссия должна быть организована так, чтобы реальные условия коммуникации были равными для всех участников;

-

- мысли участников должны формулироваться как рационально аргументированные, способные быть принципиально понятными для всех участников коммуникации;

-

- всякие действия, направленные на получение от коммуникации преимуществ за счет других должны быть исключены как ведущие к противоречию.

Таким образом, этический тренинг становиться средством регуляции поведения человека в обучающем, актуализирующим нравственно-ценностные ориентиры его участников в учебно-игровом формате. Данный инструмент должен применятся в среде, внутренне готовой к изменениям. Этический тренинг вариативен и имеет потенциал в решении множества межличностных и внутриличностных проблем.

Список литературы Этический тренинг как способ снижения уровня деструктивности поведения

- Вайнер М. Э. Коррекция неконструктивного поведения школьников с помощью игры //Рождество Твое, Христе Боже наш, Озарило мир светом Богопознания, 2004. - С. 9-14.

- Вакуленко О. В. Игровой тренинг как средство формирования гуманных отношений старших дошкольников к сверстникам: дис. - Екатеринбург: О.В. Вакуленко, 2000, 24 с.

- Вербицкий А.А. Деструктивность // Энциклопедический словарь по психологии и педагогике / [Электронный ресурс] - URL: http://psychology_pedagogy.academic.ru (дата обращения 30.03.2020).

- Деструкция // Новый энциклопедический словарь / Гл. ред. А. П. Горкин. - М: Большая российская энциклопедия, 2001. - С. 328.

- Дружинин А. М. Коммуникации: созидательные и деструктивные // Труды Института системного анализа Российской академии наук. - 2010. - Т. 55. - С. 172-185