Этиопатогенез атрофии полусухожильной и полуперепончатой мышц после применения оперативного и консервативного восстановления седалищной кости в эксперименте

Автор: Филимонова Галина Николаевна, Антонов Николай Иванович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Выявить патологические изменения и определить реакцию полусухожильной и полуперепончатой мышц экспериментальных животных после перелома седалищной кости в условиях внешней фиксации и консервативного лечения. Материал и методы. Эксперименты проведены на 35 взрослых беспородных собаках. Выполняли односторонний поперечный перелом тела и ветви седалищной кости с последующим оперативным и консервативным лечением. Использованы рентгенографические, анатомические и гистологические методы исследования. Результаты. В I серии при оперативном лечении смещение костного фрагмента отсутствовало. Во II серии при консервативном лечении рентгенографически к 35-м суткам опытов определяли смещение костного фрагмента седалищной кости в вентральном направлении в сагиттальной плоскости с образованием угла 32,5±12,5°. Восстановление седалищной кости после фрагментарного перелома оперативным либо консервативным методом сопровождалось более выраженной травматизацией полуперепончатой мышцы по сравнению с полусухожильной мышцей. При отсутствии стабильной фиксации костных фрагментов и при их значительном смещении по окончании эксперимента полуперепончатая мышца не восстанавливалась в прежнем объёме, в то время как полусухожильная мышца имела тенденцию к своему восстановлению. Репозиция и стабильная фиксация отломков внешним устройством сопровождается умеренными деструктивными изменениями в обеих исследованных мышцах. В условиях консервативного лечения уже на ранних этапах исследования для мышц характерны гистологические признаки мышечной атрофии, проявляющейся в виде увеличения числа сарколеммальных ядер, жировой дегенерации пучков мышечных волокон, групповой атрофии волокон, усиленным фиброзом эндо- и перимизийного пространства. Заключение. Переломы седалищной кости со смещением следует лечить, проводя внутреннюю или внешнюю фиксацию.

Седалищная кость, полуперепончатая мышца, полусухожильная мышца, мышечные волокна, перелом, атрофия, оперативное лечение, консервативное лечение, эксперимент

Короткий адрес: https://sciup.org/142121779

IDR: 142121779

Текст научной статьи Этиопатогенез атрофии полусухожильной и полуперепончатой мышц после применения оперативного и консервативного восстановления седалищной кости в эксперименте

Переломы костей таза относятся к одним из наиболее тяжелых повреждений, зачастую это происходит при автомобильных авариях, наездах на пешеходов, обвалах зданий. До 90 % случаев травмы таза носят сочетанный и множественный характер, сопровождаются травматическим шоком, что обусловливает тяжесть общего состояния пострадавших [2]. В последние десятилетия нередко сообщается о повреждениях задней группы мышц бедра при отрывных переломах апофиза седалищной кости, являющегося местом прикрепления полусухожильной, полуперепончатой и двуглавой мышцы бедра [6-9, 11, 12]. Поздняя диагностика и кон- сервативное лечение переломов седалищного бугра могут приводить к ишиалгии и инвалидности [7-9, 11]. Ряд авторов рекомендует проводить открытую репозицию и внутреннюю фиксацию [7, 12]. В настоящее время определены показания к оперативному лечению пациентов с повреждениями таза, однако лечение переломов седалищной кости чаще всего консервативное [2].

Цель исследования – выявить патологические изменения и определить реакцию полусухожильной и по-луперепончатой мышц экспериментальных животных после перелома седалищной кости в условиях внешней фиксации и консервативного лечения.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Эксперименты проведены на 35 взрослых беспородных собаках обоего пола в возрасте от 1 года до 5 лет средней упитанности, на которых выполнена реле- вантная модель одностороннего поперечного перелома тела и ветви седалищной кости. Содержание, операции и эвтаназию животных осуществляли в соответствии с

Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных целей (Страсбург, 1986). В I серии на 18 животных для стабилизации костных отломков применяли устройство внешней фиксации (патент № 68286 РФ, Антонов Н.И., Краснов В.В., Кирсанов К.П.) [5], осуществляя внешний остеосинтез. Срок фиксации в аппарате составил 14, 28, 35 суток с последующим содержанием животных без аппарата в течение 30, 90, 180 и 365 суток. Во II серии на 17 животных проводили консервативное лечение, заключающееся в ограничении подвижности подопытных (постоянное содержание в клетке размером 150 см на 80 см) и назначении нестероидных противовоспалительных препаратов. Собак обеих серий выводили из эксперимента через 14, 28, 35, 65 суток (по 2 особи на срок); 125, 215 и 400 суток (по 3 особи на срок). В исследовании использовали рентгенографический, анатомический и гистологический методы исследований. По рентгенограммам определяли угол смещения костного фрагмента седалищной кости. После эвтаназии животных проводили послойное препарирование поврежденной и контралатеральной области таза и бедра с описанием макроскопических изменений. Исследовали полусухожильную (ПСМ) и полуперепончатую мышцы (ППМ). Перед взятием материала на 125, 215 и 400-е сутки эксперимента измеряли абсолютный объем мышц. Для морфологического анализа иссекали фрагменты мышц в их средней трети, фиксировали в 2 % растворе параформальдегида с пикриновой кислотой, после гистологической проводки изготавливали парафиновые срезы, окрашивали гематоксилином и эозином и по Ван-Гизону. Часть материала дофиксировали в 1 % тетраоксиде осмия, полимеризовали в эпоксидных смолах, изготавливали по-лутонкие срезы, окрашивали по M.Ontell. Препараты исследовали посредством светового микроскопа фирмы “Opton” (Германия) и АПК “ДиаМорф” (Россия) в программе “Color”. Для выявления степени выраженности структурных реакций в мышцах был проведен выборочный полуколичественный анализ на предмет числа мышечных волокон, содержащих скопления сар-колеммальных ядер в поле зрения среза (%).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

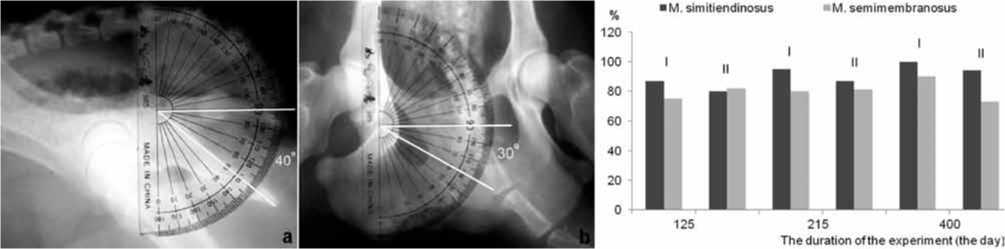

В I серии опытов смещение костного фрагмента на рентгенограммах отсутствовало. Во II серии рентгенографически к 35-м суткам опытов у 13 из 17 животных определяли смещение костного фрагмента седалищной кости в вентральном направлении в сагиттальной плоскости с образованием угла 32,5±12,5°. В 4 случаях выявляли смещение фрагмента в сагиттальной плоскости с внутренней или внешней ротацией (рис. 1).

Бедренный желоб седалищного нерва оказывается суженным вследствие смещения костного фрагмента седалищной кости и разрастания костной мозоли, что приводит к фиброзу окружающих нерв тканей. При послойном препарировании у собак II серии в подкожной клетчатке и в фасциях мышц на 14, 28 и 35-е сутки макроскопически выявляли точечные кровоизлияния, гематомы, спайки, отек тканей и студенистый инфильтрат желтоватого оттенка в области перелома ветви седалищной кости. Определяли изменение цвета, снижение объёма и эластичности ПСМ и ППМ, так как после смещения фрагмента седалищной кости происходит денервация мышц ввиду повреждения седалищного нерва и проксимальных ветвей большеберцового нерва в связи с их ущемлением в желобе, образованном мышцами бедра между большим вертелом бедренной кости и седалищным бугром [3, 10].

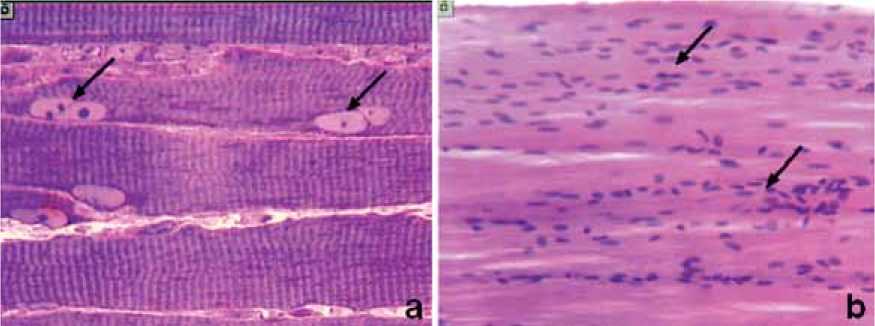

Объём ПСМ на 125-е сутки опыта в I и II сериях был снижен относительно контралатеральной конечности на 13 и 20 % соответственно (рис. 2). На 215-е сутки эксперимента в I и II сериях объём был снижен незначительно: на 5 % и 13 %, а к 400-м суткам только во II серии сохранялось уменьшение её объёма на 6 %. В ППМ наблюдали снижение объёма в I и II сериях эксперимента: к 125 суткам – на 25 % и 18 %, к 215-м – на 20 % и 19 %, к 400-м суткам – на 10 % и 27 % соответственно.

В обеих мышцах в ходе эксперимента наблюдались типичные структурные реакции, характерные для физиологического и репарационного гистогенеза скелетной мышечной ткани [1]. При этом для ПСМ была выявлена меньшая степень выраженности данных ре- акций по сравнению с ППМ в обеих сериях эксперимента. На рисунках 5-8 представлены исследованные мышцы II серии опытов как наиболее яркие моменты морфологических картин.

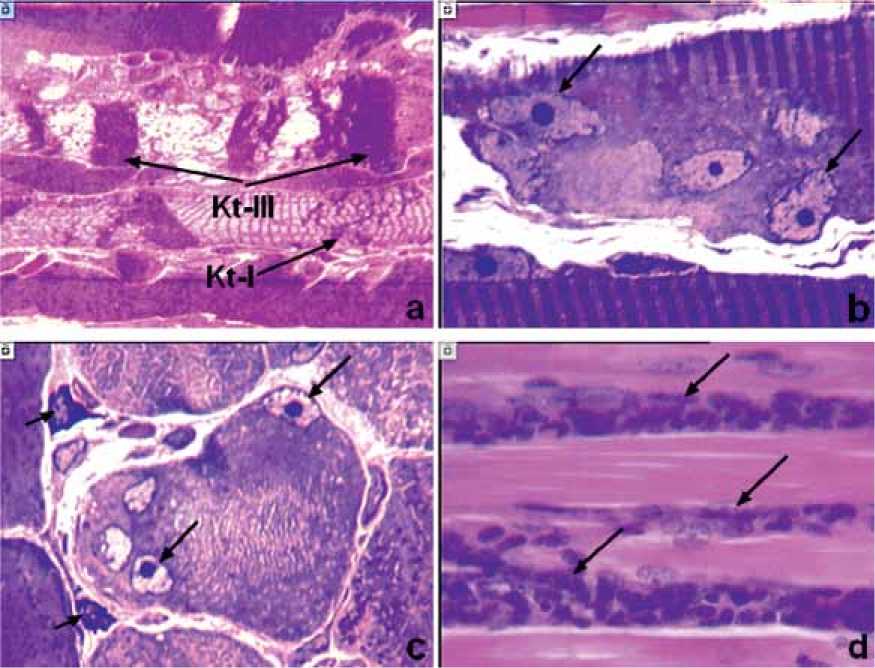

Через 14 суток эксперимента в обеих мышцах I серии из 6 волокон лишь в одном наблюдалось умножение сарколеммальных ядер, визуализировались единичные волокна с узлами пересокращений I-III степени, в эндо- и перимизии наблюдались цепочки адипоцитов. Во II серии уже к 14 суткам опыта в обеих мышцах были отмечены признаки активизации как парные миобласты (рис. 3, а), в мышечных волокнах зачастую наблюдались цепочки из крупных светлых ядер, в прослойках эндо- и перимизия – лаброциты. В ППМ были отмечены «спиральные» и контрактур-но измененные мышечные волокна, а также волокна, содержащие множественные сарколеммальные ядра, что может отражать скопление макрофагов в том числе (рис. 3, b).

На 28-е сутки опыта в I серии в ПСМ в толще нормальных волокон локализовались единичные "спиральные" волокна, контрактурно измененные. В ППМ из 4-х волокон три содержали повышенное число внутримышечных ядер. Во II серии для обеих мышц были характерны фрагменты волокон, лишённые исчерченности, содержащие крупные лизисные ядра, слабо воспринимающие краситель (рис. 4, b). В ПСМ волокна с нормальной архитектоникой были единичны: идентифицировались многочисленные контрактурно изменённые волокна (рис. 4, а), в эндо- и перимизии наблюдалось множество лаброцитов, свидетельствующих, прежде всего, о воспалительной реакции (рис. 4, с). В ППМ каждое второе волокно содержало многочисленные внутренние ядра, наблюдались единичные адипоциты, а также их группы, заменившие пучки мышечных волокон – жировая дегенерация, отмечены волокна, подвергшиеся иммунной атаке, вероятно, некротизированные, наполненные фагоцитирующими макрофагами – воспалительные инфильтраты (рис. 4, d).

Рис. 1. Смещение фрагмента седалищной кости собаки: а – угол смещения в сегментальной плоскости, б – угол смещения во фронтальной плоскости. Рентгенограммы таза собаки выполнены в боковой (а) и прямой (б) проекциях

Рис. 2. Динамика объёма полусухожильной и полуперепончатой мышц бедра (%) в условиях оперативного (I) и консервативного (II) лечения перелома седалищной кости

Рис. 3. Гистоструктура фрагментов полусухожильной (а) и полуперепончатой (b) мышц во II серии через 14 суток опыта: а – парные миобласты (стрелки), b – многочисленные сарколеммальные ядра (стрелки). Продольные срезы: а – полутонкий, окраска по M.Ontell, увел. –1200х, b – парафиновый, окраска гематоксилином и эозином, увел. –200×

Рис. 4. Гистоструктура фрагментов полусухожильной (а, с) и полуперепончатой (b, d) мышц во II серии через 28 суток после операции: а – группа контрактурно изменённых волокон; b, с – участки мышечных волокон без исчерченности с множеством набухших светлых ядер (стрелки), лаброциты в эндомизии (короткие стрелки); d – мышечные волокна, подвергшиеся иммунной атаке – клеточная инфильтрация (стрелки). Ct-III, Ct-I – контрактуры волокон I-III степени. Полутонкие срезы, окраска по M.Ontell, увеличение – 1200х, d – парафиновый срез, увеличение –200×

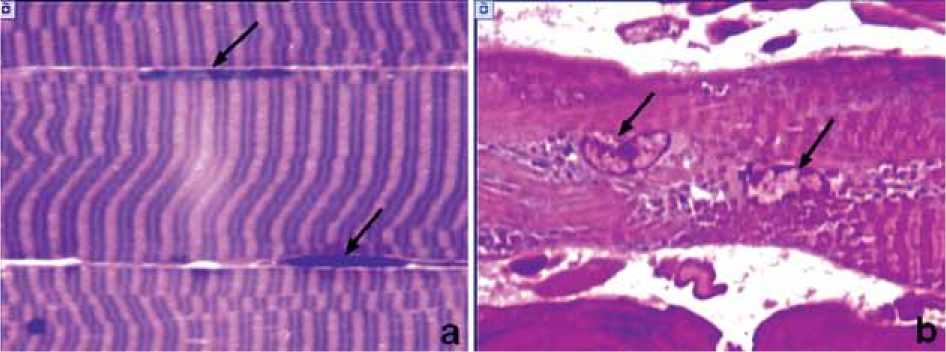

Через 35 и 65 суток эксперимента в обеих мышцах I серии наблюдались описанные выше морфологические признаки репарационного гистогенеза скелетных мышц. Во II серии для ПСМ были характерны парные миобласты, в соединительнотканных прослойках лаброциты, фибробласты. В ППМ наблюдались множественные волокна с узлами пересокращений и растяжений и, как итог необратимых контрактур – части опустошённых трубок волокон с сохраненной лишь базальной мембраной (рис. 5, а), в саркоплазме дегенерирующих фрагментов волокон наблюдались скопления вакуолей (рис. 5, b).

На 215-е сутки опыта в I серии в обеих мышцах из 6 волокон лишь 1 было реактивно изменено, наблюдались парные миобласты, их цепочки. Во II серии для обеих мышц были характерны нормальные мышечные волокна, по периферии которых идентифицировались собственные веретеновидные ядра (рис. 6, а), немногочисленные обратимые (I-II степени) узлы пересокра- щений волокон, адипоциты, фибробласты в межклеточном пространстве. В ППМ были отмечены ядра с глыбчатым хроматином, что является одним из признаков апоптоза ядра (рис. 6, b).

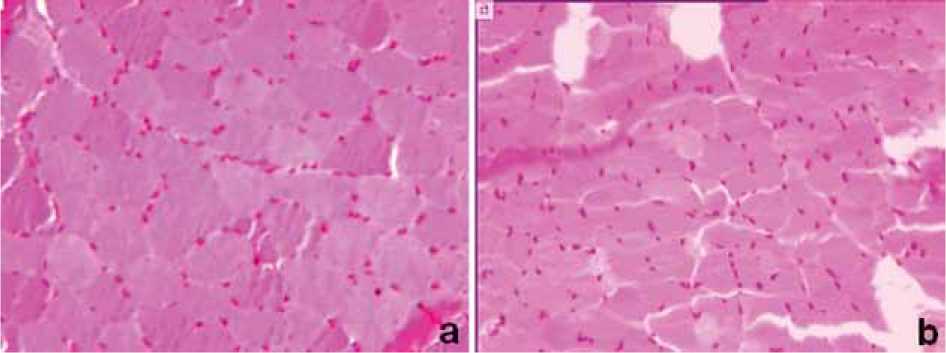

К 400 суткам в I серии гистологическая картина обеих мышц возвращалась к норме, волокна с повышенным числом ядер были немногочисленны, прослойки эндо-и перимизия минимальны. Во II серии для ПСМ были характерны мышечные волокна полигональных профилей относительно единообразных диаметров, чётко идентифицировались фенотипы волокон, что характерно для функционально активных и интактных мышц [4] (рис. 7, а). В ППМ полигональность профилей большинства волокон не восстанавливалась, слабо идентифицировались их фенотипы, что является свидетельством пребывания мышцы в фазе структурной реорганизации и, возможно, обусловливает неполное восстановление первоначального объёма мышцы (рис. 7, b).

Рис. 5. Гистоструктура фрагментов полуперепончатой мышцы II серии через 35 (а) и 65 (b) суток эксперимента: а – дегенерировавший фрагмент мышечного волокна (в центре) с сохраненной лишь базальной мембраной; b – многочисленные вакуоли в деструктивной части волокна (стрелки). Полутонкие срезы, окраска по M.Ontell, увеличение –1200×

Рис. 6. Гистоструктура фрагментов полусухожильной (а) и полуперепончатой (b) мышц во II серии на 215 сутки опыта: а – веретеновидные собственные ядра мышечных волокон (стрелки), b – апоптозные ядра (стрелки). Полутонкие срезы, окраска по M.Ontell, увеличение –1200×

Рис. 7. Гистоструктура фрагментов полусухожильной (а) и полуперепончатой (b) мышц во II серии к 400 суткам эксперимента: а – мышечные волокна полигональных профилей, идентифицированы фенотипы; b – чаще округлые контуры волокон, слабо выражены их метаболические типы. Поперечные парафиновые срезы, окраска гематоксилином и эозином, увеличение –200×

Таким образом, восстановление седалищной кости после фрагментарного перелома оперативным либо консервативным методом сопровождается более выраженной травматизацией ППМ по сравнению с ПСМ. В отсутствии стабильной фиксации костных фрагментов и при их значительном смещении по окончании эксперимента ППМ не восстанавливается в прежнем объёме, в то время как ПСМ имеет тенденцию к своему восстановлению и по окончании опыта гистологическая картина мышцы приближена к интактной норме. Для успешной регенерации мышечной ткани необходимо напряжение мышцы, восстановление кровоснабже- ния и сохранение нервно-мышечных связей, что было создано лишь в условиях чрескостного остеосинтеза в I серии опытов. Репозиция и стабильная фиксация отломков внешним устройством сопровождается умеренными деструктивными изменениями в обеих исследованных мышцах. В условиях консервативного лечения уже на ранних этапах исследования для мышц характерны гистологические признаки мышечной атрофии, проявляющейся в виде увеличения числа сарколем-мальных ядер, жировой дегенерации пучков мышечных волокон, групповой атрофии волокон, усиленным фиброзом эндо- и перимизийного пространства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При восстановлении седалищной кости в условиях внешнего чрескостного остеосинтеза в полуперепон-чатой и полусухожильной мышцах преобладают процессы репаративной регенерации по типу реституции. В условиях консервативного лечения для полупере-пончатой мышцы характерна замедленная динамика процессов восстановления, обусловленная атрофией, вызванной смещением костного фрагмента, отсутствием напряжения мышцы и травматизацией седалищного нерва. Полученные результаты свидетельствуют в пользу фиксации переломов седалищной кости со смещением.