Этнические аспекты индивидуализации спортивной подготовки спортсменов-борцов как педагогическая проблема

Автор: Бардамов Гаврил Борисович, Сагалеев Андрей Сергеевич

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Статья в выпуске: 13, 2012 года.

Бесплатный доступ

В статье выдвинута концепция, обосновывающая необходимость учета этнических предпосылок спорт-сменов-борцов. При внедрении индивидуального подхода в спортивных единоборствах недостаточно учитывается роль этнокультурных факторов, а также индивидуальных этногенетических особенностей спортсменов.

Этнопедагогические, этнопсихологические и этногенетические особености, личность и индивидуальность, индивидуализация

Короткий адрес: https://sciup.org/148180764

IDR: 148180764 | УДК: 796:

Текст научной статьи Этнические аспекты индивидуализации спортивной подготовки спортсменов-борцов как педагогическая проблема

Вопрос о том, какой должна быть стратегия высшего спортивного мастерства и в какой степени она должна быть видимой и ощущаемой, возникает из необходимости совершенствования системы повышения спортивного мастерства в соответствии с современными требованиями. Ответа на него не могут дать на сегодня ни сами тренеры, ни спортивные специалисты. Неразрешенность данной проблемы отражается на самих спортсменах-борцах, на их личностной сфере, снижает эмоциональный настрой к творчеству, отражается на конкурентоспособности спортсмена-борца (особенно в условиях соревновательного поединка, при состоянии неуравновешенности и неуверенности в своих возможностях).

Жесткая конкуренция на борцовском ковре предъявляет особые требования к проявлению спортивного мастерства. Поэтому к проблеме ин- дивидуальности (с учетом этнопедагогических и этнопсихологических особенностей в процессе подготовки спортсменов-борцов) необходимо обратить внимание всех специалистов спорта. Обусловлено это тем, что сущность «индивида» раскрывается в социальных характеристиках, и открытие в спортсмене начальной этнической детерминированности двигательной функциональной системы в условиях соревновательной деятельности заставляет вновь и вновь возвращаться к понятиям «личность» и «индивидуальность», соотношению между ними, границам и точкам соприкосновения этнических особенностей.

Роль этнопедагогики и этнопсихологии в становлении личности в данном случае – это, прежде всего, задача осмысления сущности понятий «личность» и «индивидуальность», имеющая реальный практический смысл в технологии подготовки спортсменов-борцов. Данная проблема является ключевой для практики спорта высших достижений не только с точки зрения воспитания спортсменов высокого класса, но и для развития их индивидуальной жизненной позиции, потребности в творчестве, совершенствовании индивидуального спортивного мастерства, осознании уникальности своего стилевого поведения как спортсмена.

Следует отметить, что сама постановка вопроса о значимости влияния этнических особенностей (типологических характеристик личности у различных групп этноса) на качество становления индивидуального спортивного мастерства актуальна только при применении системной методологии. В этом случае предметом рассмотрения выступает целостный индивидуальноспортивный процесс подготовки во всей совокупности своих компонентов (включая этногенетические задатки спортсменов-борцов) и его структурных уровней проявляемости при горизонтальных и вертикальных технологиях управления индивидуализацией подготовки.

Основной смысл многомерно-функционального подхода в изучении свойств личности, как отмечает А.И. Крупнов [1983], состоит в том, что они выступают как «…целостные, системные образования и представляют собой единство мотивационного, когнитивного, динамического, продуктивного, эмоционального, установочно-целевого, регуляторного, рефлексивно-оценочного и других попарно противоположных друг другу 16 компонентов переменных». Данные переменные свойства личности в настоящем исследовании используются для фундаментального изучения этнических аспектов индивидуализации спортивной подготовки спортсменов-борцов в двух направлениях анализа:

-

- во-первых, в решении целого ряда общетеоретических проблем этнопедагогики и этнопсихологии спорта (о соотношении характеристик личностных и индивидуальных проявлений стиля поведенческой деятельности различных групп этноса в единоборстве; о социальных предпосылках их формирования; о национально-психологической склонности различных этносов к определенному виду спортивной деятельности и т.д.);

-

- во-вторых, выступая антиподом аналитических стратегий, многомерно-функциональный подход реализует одно из важнейших методологических требований – изучение этнопедагоги-ческих и этнопсихологических явлений не по элементам, а по системно-функциональным единицам. Таким образом, становятся возможными

систематизация признаков и разработка конкретных методических инструментариев для измерения различных этнических свойств личности у спортсмена-борца, его черт характера и стереотипов. Кроме того, можно выявить этнопсихологическую структуру признаков спортсмена-борца как системного педагогического образования для перехода к разработке конкретной программы индивидуальной спортивной подготовки спортсменов-борцов.

Актуальность исследования указанных переменных свойств личности заключалась в следующем:

-

- на современном этапе, когда возрастает политическая и социальная значимость спорта высших достижений как части национальной культуры, большое значение приобретает научное обоснование индивидуализации подготовки спортсменов-борцов с позиции теории управления и системно-структурного подхода;

-

- в условиях обострения конкуренции на борцовской арене, когда каждая ступень повышения уровня спортивного мастерства предъявляет новые установочные нормативы к содержанию и организации процесса подготовки спортсменов-борцов, немаловажную роль приобретают значимые параметры личности спортсмена, в том числе этнические и этногенетические возможности организма как резервный вариант активизации двигательного потенциала.

-

- постоянно меняющиеся правила соревнований, оказывающие существенное влияние на стиль поведения спортсменов-борцов, на их уровень владения техникой и тактикой поединка на борцовском ковре, обуславливают необходимость выработки новых технологических подходов к индивидуализации подготовки спортсменов-борцов.

Исследование переменных свойств личности диктует необходимость решения ряда задач, среди которых основными являются:

-

1) выявление этнических предпосылок у различных групп национальностей к определенному виду спортивной деятельности (на примере вольной борьбы) для целенаправленного управления процессом индивидуализации подготовки спортсменов;

-

2) определение параметров адаптационной устойчивости организма борца к индивидуальному объему и интенсивности тренировочных нагрузок с учетом этногенетических и этнопсихологических особенностей борцов как основных свойств организма в достижении высших спортивных результатов;

-

3) в зависимости от этих параметров ввести планомерное выравнивание количественных показателей тренировок и уровня спортивного мастерства спортсменов-борцов в их индивидуальную систему подготовки для достижения запланированных наивысших спортивных результатов.

Определяя задачи исследования к решению вопроса индивидуализации процесса подготовки спортсменов-борцов в широком контексте, при- ходим к выводу, что в первую очередь следует изучить менталитет представителей национальностей, их этническое «наследие» культуры физического воспитания. Представляются значимыми выводы Г. Лебона: «…индивид может переживать и преодолевать свое собственное бытие как реальное, живое и цельное, … отличающееся при обычных условиях от остального ми- ра настолько явно, что его индивидуальность и автономия никогда не ставятся под сомнение, как континуум во времени, как обладающее внутренней согласованностью, как совпадающее пространственно с телом. Отсюда, у человека есть твердая сердцевина онтологической уверенности в регуляции формирования и проявлении стиля деятельности».

Характеристика онтологического аспекта интенсивного (эмоционально-темпового) и экстенсивного (многовариантного) проявления поведения спортсмена-борца, вбирающего в себя такие этнопсихологические свойства личности, как темперамент, характер и стереотип, все-таки не до конца раскрыта в области спортивной науки.

Мы согласны с мнением Ю.П. Платонова (2002), что эти свойства являются основными доминантами в деятельности, поэтому необходима тщательная исследовательская проработка этой проблемы. Ю.П. Платонов впервые попытался этим понятиям дать определение.

Этнический темперамент – внешнее выражение национального характера. Наиболее ярко проявляется в особенностях общения (темп речи, движения, жесты, дистанция и пр.).

Этнический характер – целостная структура, отражающая специфику исторически сложившихся свойств психики, которые отличают один этнос от другого.

Этнический стереотип – упрощенный, схематизированный, эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо этнической группы или общества, легко распространяемый на всех ее представителей. Разновидность социального стереотипа.

В качестве разрешения вопроса единства ин- тенсивного и экстенсивного проявления поведения личности системная методология предполагает расширение исследуемой проблемы, связав ее с вопросами исследования закономерностей, с точки зрения проявления национального темперамента, характера и стереотипа спортсмена-борца как представителя онтогенеза той или иной этнической общности в конкретных условиях деятельности. Так, при проведении анкетирования среди 50 респондентов на вопрос: «Оказывают ли, по Вашему мнению, влияние этнопсихологические особенности на тактику и технику соревновательной деятельности бурятских борцов?» получены положительные ответы, что свидетельствует о необходимости учета этнопсихологических особенностей бурятских спортсменов в процессе их подготовки, которые про-ранжированы в порядке убывания степени их влияния (табл. 1).

Таблица 1

Ранги этнопсихологических особенностей, влияющих на тактику соревновательной деятельности

|

№ |

Этнопсихологические особенности |

№ |

Этнопсихологические особенности |

|

1 |

Неагрессивность |

9 |

Эффективный самоконтроль |

|

2 |

Эмоциональная сдержанность |

10 |

Уравновешенность |

|

3 |

Выжидательность |

11 |

Настойчивость |

|

4 |

Уступчивость |

12 |

Гибкость |

|

5 |

Бесстрастность |

13 |

Твердость |

|

6 |

Спокойствие |

14 |

Консерватизм |

|

7 |

Эмоциональная устойчивость |

15 |

Подчиненность |

|

8 |

Осторожность |

16 |

Постоянство |

Однако, по мнению респондентов, на практике этнопсихологические особенности довольно часто не учитываются. Хотя известно, что выделенные особенности спортсменов оказывают существенное влияние на тактику и технику борцов и в целом на соревновательную деятель- ность. Мы не ставили перед собой цель дать исчерпывающий анализ и объяснение этому. Тем не менее объяснение специфики тактики и техники бурятских борцов в условиях соревновательной деятельности как представителей конкретного этноса, по нашему мнению, будет весьма убедительным на основе теории национальной установки.

Национальная установка представляет собой устойчивое состояние внутренней готовности человека к специфическому проявлению чувств и волевой активности, динамики и характера взаимодействия, стиля поведения, эмоционального состояния и т.д. В ней аккумулируются опыт того или иного народа, примеры действия его представителей в аналогичных ситуациях. Их проявление лежит на рубеже бессознательного и сознательного [Крысько В.Г., 1987; Крысько В.Г., Деркач А.А., 1992], поскольку они носят непроизвольный характер, т.е. не зависят от воли человека. В этой связи важное значение имеет изучение тех стерео-типизированных внешних феноменов психической деятельности, которые находят проявление в наборе традиционных национально-своеобразных форм выражения эмоций, манерах поведения и т.д. Они, являясь составной частью психики человека, формируют определенный ее настрой, придавая особую специфику мотивации и целеполаганию людей, способам и приемам деятельности [Асмолов А.Г., 1976; Дробижева Л.М., 1971; Кцоева Г.У., 1985; и др.].

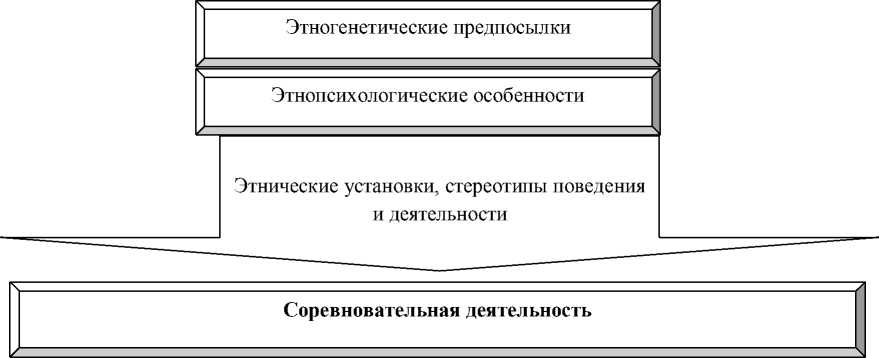

Рассмотрение данной проблематики обуславливает, прежде всего, определение сущности этноса, этнических признаков, способов и характера «межэтнической» коммуникации. Отсюда, социальные нормы поведения, взаимодействия и общения, принятые у того или иного народа, актуализируют национальные установки, которые, в свою очередь, вызывают к жизни соответствующие этим нормам стереотипы поведения. Собственно сами эти нормы, вырабатываемые и поддерживаемые экономическими, культурными и другими институтами – это от- чужденные для конкретных носителей, специфические для каждой нации, абстрагированные формы деятельности, предполагающие определенные стереотипы поведения, передаваемые из поколения в поколение. Социальные нормы как бы контролируют и корректируют соответствие поведения человека «программам» установок. Поэтому национальная установка относится не только к факту структурообразования национальной психологии, но и к процессу ее функционирования, т.к. роль национальной установки сводится и к регуляции психики. Этот феномен, являясь основой нормального функционирования психики, существует у всех представителей этнических общностей, создавая не только своеобразную форму проявления национальной психологии, но и составляя ее внутреннее содержание с различительными этническими особенностями, проявляемыми через механизмы национальных установок и стереотипов, отражающихся в тактике и технике борцов в условиях соревновательной деятельности (рис. 1).

Актуальность исследования обусловлена еще и тем, что изучение культурно-исторического наследия этноса даст возможность соединить многовековый опыт с новейшими достижениями науки и техники. Синтез исторического национального опыта с современными научными знаниями открывает перспективы для самореализации творческого потенциала каждого индивида, а значит и всего человечества в целом. Дальнейшее развитие спортивных единоборств в условиях современного межкультурного пространства видится в конструктивном диалоге и взаи-мообогащении культурных традиций Востока и Запада [Калмыков С.В., 1994].

Рис. 1. Механизм влияния этнических особенностей на соревновательную деятельность спортсменов-борцов

Теоретико-методологической основой изучения спортивной деятельности человека в контексте «Восток-Запад» являются различия в концептуальных подходах к решению проблемы индивидуального «Я» и субъект-объектных отношений. Применительно к спортивной деятельности С.В. Калмыковым [1994] впервые предложена классификация различий культур Востока и Запада, которая является основой анализа индивидуальных характеристик подготовленности спортсменов, в том числе единоборцев (табл. 2).

Она является концептуальным ядром раскрытия различий этнической и этнопсихологической особенностей проявления индивидуального «Я» борцовских школ в контексте Востока и Запада. Так, в западных спортивных школах основной упор делается на развитие дискурсивно-логического мышления, вербальную мотива- цию действий, четкое осознавание субъектом деятельности границ своего индивидуального «Я», для которого характерно четкое осознание себя как субъекта деятельности, ведущего бескомпромиссное противоборство с другими субъектами, выступающими для него как объект экспансии его индивидуального «Я». Следовательно, на Западе спорт – это борьба индивидумов, которые стремятся утвердить свое субъективное начало посредством противоборства. В восточных же школах акцент делается на развитие интуиции и образно-чувственного восприятия, спонтанность и естественность реакции, отсутствие вербальной мотивации действий. Поэтому для восточных учений в целом характерно негативное отношение к индивидуальному «Я», которое рассматривается как главное препятствие к духовному, нравственно-психологическому и физическому совершенствованию человека.

Таблица 2

Сравнительная классификация различий Востока и Запада (Калмыков С.В., 1994)

|

Восток |

Запад |

|

|

Преодоление привязанности к индивидуальному «Я», слияние с коллективным бессознательным или космическим разумом |

Сформированность психической жизни, практической деятельности вокруг индивидуального «Я» |

|

|

Выход за рамки вербальных структур, отсутствие сознательной мотивации действий («оно совершает действие») |

Вербально-словесная мотивация действия («Я совершаю действие») |

|

|

Интуитивизм |

Рационализм |

|

|

Континуальность |

Дискретность |

|

|

Единство микро- и макрокосмического |

Противопоставление человека и природы («Человек над природой») |

|

|

«Покой в движении», «недеяние (деяние-через-недеяние)» |

Активность, агрессивность |

|

|

«Уступчивость», выжидательность |

Целеустремленность, воля |

|

|

Бесстрастность, отрешенность |

Эмоциональность |

|

|

Образно-чувственное восприятие |

Дискурсивно-логическое мышление |

|

|

Традиционализм (консерватизм) |

Радикализм (прогрессивность) |

|

|

Круг, спираль, волнистая линия |

Прямая линия (конус, пирамида) |

Интегративным компонентом концепции является «спортивное мастерство», где критерием достижения высоких результатов служит мотив деятельности [Пилоян Р.А., 1978]. Только включенность в деятельность обеспечивает спортсмену совершенствование его психофизических возможностей, овладение способами достижения победы в конкретном виде спорта, развитие его сознания. Поэтому в концепции мотивация рассматривается как «системообразующий фактор» [Анохин П.К., 1979; 1980] спортивного мастерства. Аспект анализа спортивных единоборств с позиции теории деятельности связан и с тем, что всякое противоборство многими авторами [Дах-новский В.С., 1984; Алиханов И.И., 1986; Шах-мурадов Ю.А., 1997; и др.] рассматривается как реализация отдельных действий (элементов), подчиненных конкретной цели. При этом ими доказано, что всякое действие осуществляется с помощью операций, которые подчиняются не цели, а условиям реализации действия. В целом сформулированы принципы исследования процесса спортивного единоборства для выявления ориентиров индивидуализации подготовки спортсменов, а именно в направлении совершенствования их индивидуальной техники, которая вбирает в себя: «элемент-операция-действие» [Пилоян Р.А., 1985]. Но, как показывает практика, в процессе управления подготовкой необходимо учитывать и влияние эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) факторов [Новиков А.А., 1998], во многом зависящих от этнических и этнопсихологических предпосылок (психического состояния, физических и морфофункциональных особенностей, уровня мастерства и тренированности соперников, их техникотактических, защитных и контратакующих действий, факторов биологического воздействия, взаимодействия с противником, внешних условий поединка и т.д.) состязательной деятельности.

Следовательно, управление подготовкой борцов как функция организационной системы, обеспечивающая сохранение ее структуры и реализацию ее программы, представляет собой совокупность управленческих воздействий субъектом управления (один или группа специалистов) на объект воздействия (спортсмены). Объектом управления служит система деятельности (тренировочной и соревновательной) тренеров и команды по реализации поставленных целей.

В этой связи основополагающим управляющим воздействием является целевое комплексное программирование подготовки спортсменов-борцов. Смысловую форму функционирования механизма диспозиционной системы мы отразили в виде специфической модели, так как диспо-зиционная регуляция поведения и деятельности спортсмена-борца проходит по схематическому шаблону (схема 1).

Схема 1

Диспозиционная регуляция поведения и деятельности спортсмена-борца

Ситуация ----------------- Диспозиция ------------------ Потребность

Поступок, поведение, деятельность

Соревновательная деятельность

(например, атакующий стиль – силовой, темповый, скоростной, универсальный)

Спортивный результат

(например, победа: на «туше», по «баллам»)

По предлагаемой модели поведенческий акт деятельности спортсмена-борца представляет собой своеобразную диспозиционную структуру, вбирающую в себя взаимозависимые органические части, состоящие из ситуации соревновательной схватки и потребности – во что бы то ни стало выиграть эту схватку. Поскольку специфическая реакция этнофора (спортсмена-борца) детерминирована необходимостью установления адекватного взаимодействия между актуальной потребностью и предметной ситуацией в достижении намеченной цели в данный момент времени, то средством практической реализации служит индивидуальный стиль соревновательной деятельности. При этом ее направленность к достижению спортивного результата складывается из целого ряда поведенческих актов (элементов действий).

Практика показывает, что результативность двигательного действия зависит от отработки в условиях тренировки различных динамических ситуаций противоборства, чтобы в последующем отвечать более высокому уровню соревновательных условий. Так как с изменением ситуации поединка между борцами, планируемые действия у атакующего борца сиюминутно могут разрушиться, это создает экстремальные условия для атакующего борца при корректировке своих действий с целью разрешения данного «конфликта» в свою пользу. Поэтому целенаправленная последовательность действий образует поведение в той ситуации, когда атакующий борец полностью владеет этой ситуацией, в которой спортсмен-борец преследует значительно более отдаленные цели (выиграть схватку), достижение которых обеспечивается сформирова-ностью поведенческой деятельности.

Адресатами управляющих воздействий по формированию деятельности являются отдельные подсистемы, представляющие собой: а) модифицированные варианты построения тренировочного процесса; б) научно обоснованный под- бор оптимального объема средств технической подготовленности; г) моделирование соревновательной деятельности борцов; д) стимулирование анализаторных систем; е) индивидуализация подготовки борцов с учетом стиля ведения поединка; з) обработка результатов контроля соревновательной деятельности с расчетом показателей физической и тактико-технической подготовленности, сопоставлением их с модельной характеристикой.

Из вышесказанного мы можем сделать следующие выводы: определены теоретикометодологические основы проблемы «Восток-Запад» в спорте; проанализированы классификации различий их культур; раскрыта теория деятельности спортивной борьбы в проявлении индивидуального стиля соревновательного поединка; обоснована технология функционирования механизма диспозиционной системы в виде специфической модели соревновательнотренировочной деятельности в единоборствах; показаны возможности инструментальных методов воздействия, сочетающих в себе опыт восточной культуры и аналитический подход западной науки.