Этно-религиозная идентичность галилеян раннеримского времени в свете археологии: состояние вопроса на начало XXI в

Автор: Неклюдов Константин Викторович

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Библейская археология Нового Завета

Статья в выпуске: 6 (59), 2014 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается вопрос о роли результатов археологических исследований Галилеи, проводившихся в последние десятилетия, в решении важного для понимания галилейской проповеди Иисуса Христа вопроса об этно-религиозной идентичности галилеян I в. Доминирующая в науке картина Галилеи времени Иисуса как еврейской земли может быть несколько уточнена в свете публикаций результатов археологических исследований последнего времени.

Галилея, археология, исторический контекст библии, миквы, синагоги, керамика, каменные сосуды, хасмонеи, ирод антипа

Короткий адрес: https://sciup.org/140190059

IDR: 140190059

Текст научной статьи Этно-религиозная идентичность галилеян раннеримского времени в свете археологии: состояние вопроса на начало XXI в

нием2, с другой — областью, населенной людьми с иудейской идентичностью3. Сам факт возникновения этих альтернативных позиций говорит о том, что только на основании свидетельств письменных источников о религии галилеян I в. однозначных выводов сделать невозможно. Прежде всего это можно объяснить односторонним освещением событий в самих источниках. Но в целом отношение галилеян к центральным религиозным символам иудаизма того времени — храму, земле и Торе — в самых общих чертах восстанавливается.

Можно выделить несколько основных тенденций: источники ясно свидетельствуют об иудейском благочестии галилеян, связанном с иерусалимским храмом и его институтами, выделяют некоторые локальные особенности галилейской религиозности по сравнению с верой жителей Иудеи, и, наконец, в них говорится о возможном присутствии здесь языческого населения и о влиянии эллинистической культуры.

Галилеяне, как и жители Иудеи, верили, что Богу надо поклоняться в иерусалимском храме и что правильное совершение жертвоприношений имеет принципиально важное значение. Вполне вероятно, что они платили ежегодный налог на храм для осуществления регулярных жертвоприношений4, десятину иерусалимским священникам5. Ясно в целом, что галилеяне трижды в год совершали паломничества в Иерусалим (Исх 23:17; Втор 16: 16)6, избегали оскверне- ния некошерной пищей7, до 70-го г. в Галилее упоминаются некоторые учителя-мудрецы8.

Вместе с данными, позволяющими говорить об очевидных сходствах южных и северных религиозных традиций, в ряде источников отмечаются заметные различия между ними.

Свидетельства (в основном пренебрежительные) об отличии религиозности галилеян и их южных соотечественников встречаются в раввинских текстах

(вавилонской традиции III в. по Р.Х.) 9 , и относятся к разным областям 10 : семейным отношениям 11 , погребальным обычаям 12 , соблюдению праздников 13 и обетов 14 — и объясняются, как было сказано, в основном тем, что в Галилее не было необходимого религиозного образования 15 (в традиции галилеяне считались простонародьем, «ам ха-арец», толком не знающим и не исполняющим закон 16 ), их неведение стало притчей во языцех 17 , возможно — по причине отсутствия здесь влияния фарисеев 18 .

Кроме указанных выделяется еще ряд особенностей религиозности галилеян. Свидетельства некоторых источников возможно понять как указания на отношение галилеян к «земле Израиля», политическая независимость которой очевидно осознавалась ими как большая ценность 19 . Богословски их позиция имеет основание в традиционной вере в то, что Бог является единственным Владыкой земли, которую Он дал Своему народу и не потерпит ее «осквернения»

иными народами, их обычаями и их богами. Понимание этой угрозы вере во владычество Господа в Израиле и должно было привести к возникновению в Галилее особой религиозной эсхатологической идеологии, оправдывающей политическую борьбу против иродиан и римлян.

Отличительную особенность галилейской религиозности усматривают также в признании авторитета харизматических учителей, таких как раввины Хони ха-Меагэль, Ханина бен Доса, Абба Хилкия.

О Хони ха-Меагэле рассказывается как о чудотворце 20 , праведнике 21 , принявшем мученическую кончину 22 . Ханина бен Доса, живший, согласно рав-винистической традиции, в I в. по Р.Х. 23 в галилейской Араве, примерно в 15 км к северу от Назарета (как и Йоханан бен Заккай) 24 , также известен как правед-ник 25 , целитель 26 , экзорцист, ограничивавший власть даже «царицы демонов» 27 , как человек, живущий в крайней бедности и «ненавидящий... деньги» 28 , но известный своим интересом к вопросам нравственности и отсутствием такового к правовым и культовым предписаниям 29 . Ханину вместе с другими харизмати-

20 Во время засухи по просьбе народа, считавшего его «близким к Богу человеком», он, очертив круг, встал в него и молитвенно поклялся, что не уйдет, пока Господь не смилуется над народом. И «пошел дождь, о котором он просил» (Мишна. Таанит. 3:8). В другом месте говорится, что укусившая его змея умерла, а он даже не прервал молитвы (ИТ. Берахот. 9a; ВТ. Берахот. 33a).

21 ВТ. Таанит. 23а; Мидраш Берешит Рабба 13:7.

22 Иосиф Флавий сообщает о мученическом конце Хонии — он был убит за отказ помолиться о победе одной из сторон во время междоусобицы между хасмонейскими правителями Гирканом II и Аристобулом II ( Ios. Flav . Antiq. XIV 2. 1 (22–24).

23 То, что Ханина жил в I в. по Р.Х., считается доказанным на основании свидетельства талмудических источников — его современниками названы три известных персонажа: храмовый служитель Нехония, р. Гамалиил и Йоханан бен Заккай. Если это Гамалиил I, которого ап. Павел назвал своим учителем (Деян 22:3), а не его внук Гамалиил II, то проповедь Ханины относится ко времени до 70 г. по Р.Х.

24 Согласно Вавилонскому Талмуду (Берахот. 34b), Ханина был его учеником.

25 М. Берахот. 5:1.

26 Он славился умением исцелять больных: в Берахот 34b есть рассказ об исцелении по его молитве сына Йоханана бен Заккая, а на удалении — сына Гамалиила (М. Берахот. 5:5).

27 ВТ. Песахим. 112b.

28 Ср.: М. Авот. 5. 10.

29 О Ханине известно, что он говорил: «В том, у кого боязнь согрешить проявляется прежде, чем мудрость, мудрость укрепится; утратит же ее тот, у кого она проявляется прежде, чем боязнь согрешить» (М. Авот. 3. 9–10); «У того, чьи добрые дела превосходят его мудрость, мудрость будет устойчивой, но у того, чья мудрость превосходит его дела, мудрость недолговечна. Тем, кем довольны люди, доволен и Бог, но тем, кем недовольны люди, и Бог (Дух Божий) недоволен» (М. Авот 3:9–10).

Библейская археология Нового Завета 27

ческими чудотворцами нередко связывали с пророком Илией 30 . Похожие черты видны также в изображении фигуры внука Хони Меагеля Аббы Хилкии (I в. по Р.Х.) 31 .

Как было сказано выше, некоторые свидетельства о региональной истории Галилеи (см. обоснование позиции В. Бауэра и др. — прим. 2) используются в качестве аргументов в пользу вывода о Галилее как о полуязыческой земле. Классическими аргументами в пользу этого остаются слова пророчества Исаии (8:23; цитируются в Мф 4:14) и рассказ об эвакуации местных евреев в Иерусалим Симоном Маккавеем во II в. до Р.Х., где Галилея названа «Галилея языческая» (1 Макк 5:14–24) 32 . Оба текста понимаются как указание на заметное распространение здесь языческого населения и влияния его культуры, что должно было объяснять причины известных конфликтов галилеян с язычниками, описанные Иосифом Флавием в предвоенный период.

По логике сторонников этой позиции, конфликт язычников и евреев должен был усугубиться после иудеизации Галилеи, начатой при Аристобуле 33 , распространившем хасмонейскую власть на этот регион. Это нашло отражение в административных реформах при Помпее и Габинии в I в. до Р.Х., в которых Галилея рассматривалась иудейской землей. Иосиф Флавий описывает Галилею своего времени как еврейский анклав 34 , окруженный враждебными язычниками. О конфликтной ситуации должен был свидетельствовать не только тот факт, что она сама была окружена эллинизированными землями, но и политика урбанизации при Антипе, когда Сепфорис стал еврейско-эллинистическим городом, с которым в этом отношении также конкурировала Тивериада, построенная в нарушение иудейского закона на месте древнего кладбища и имевшая чисто эллинистические постройки (например, дворец тетрарха). Оба города в итоге пострадали во время антиримского восстания именно от еврейского на-селения 35 .

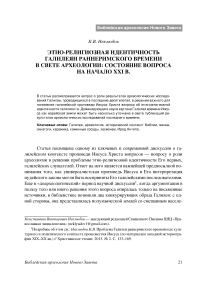

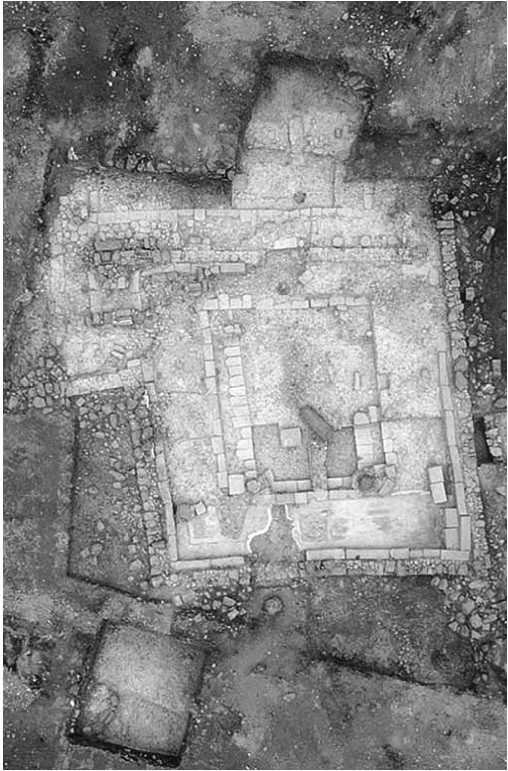

Раскопки в Сепфорисе. Жилой квартал с миквами 36

Обзор свидетельств источников показывает, что их недостаточно для воссоздания однозначной картины ряда важнейших для нашего вопроса о контексте проповеди Иисуса аспектов истории Галилеи, в частности религиозного менталитета галилеян раннеримского времени и эллинизации региона в этот период.

Если письменные источники не позволяют с уверенностью дать ответ на этот вопрос, то опубликованные результаты археологических исследований, проводимых в Галилее в последние 30–35 лет, проливают на него новый свет. Благодаря введению в научный оборот нового материала многие аргументы и выводы конкурирующих позиций были скорректированы или вообще отвергнуты. Известные на 2012–2013 гг. публикации материалов раскопок позволяют скорректировать и уже сложившиеся ранее позиции, в том числе сформулированные на раннем этапе дискуссий с учетом уже полученных на тот момент археологических данных.

однако, возможности некоторого распространения в Галилее греческого языка (О языке Палестины см. Fitzmyer J.A. The Languages of Palestine in the First Century // CBQ. 1972. Vol. 32. P. 501–531; Schürer E. The History of the Jewish People in the Age of Jesus Christ (175 B.C.—A.D. 135) / Ed. G. Vermes F. Millar, M. Black. Edinburgh, 1973. Vol. 1; 1979. Vol. 2. P. 2–28, 74–80; Porter S.E. Jesus and the Use of Greek in Galilee // Studying the historical Jesus: Evaluations of the state of current research / Ed. B. Chilton. Leiden, 1994. P. 123–154; Meyers E.M. , Strange J.F. Archaeology, the Rabbis, and Early Christianity. Nashville, 1981. P. 62–91), хотя основным был свой диалект арамейского (Мф 26:73; ср.: Мк 14:70; ВТ. Мегилла 24b).

-

36 Фото прот. Д. Юревича.

Дискуссии о происхождении иудейского населения Галилеи и о его религиозной идентичности во время проповеди Иисуса, учитывающие данные археологических публикаций, имеют уже свою обширную историографию. Основные ее этапы и аргументация альтернативных позиций описаны в ряде работ библеистов. Одни из последних монографий, отражающих состояние вопроса на конец XX — начало XXI вв., принадлежат Дж. Риду37 и М. Ченси38. Оба автора кон- статируют, что Галилея времени Иисуса была еврейской землей, а галилеяне — благочестивыми иудеями; все свидетельства об эллинизации и языческом влиянии они отвергают как не выдерживающие критики не только на основании анализа источников, но и исходя из данных археологии. Сразу можно отметить, что не нашли подтверждения гипотезы о полуязыческой Галилее, с одной стороны, и о религиозно-культурной преемственности населения Галилеи времени Иисуса с населением древнего Израильского царства, с другой, и, кроме того, не подтвердилась гипотеза о галилеянах I в. как потомках обращенных в иудаизм итуреев. Задача, которую мы ставим перед собой в данной статье, — показать, что уже ставшие консенсусными представления о Галилее как еврейской земле в свете современных публикаций археологического материала из Галилеи могут быть несколько дифференцированы, а представление о ее эллинизации уточнено.

Свидетельства о времени ассирийского завоевания

Благодаря археологическим разведкам и раскопкам, проведенным в Галилее в 70–90-гг. XX в., в научный оборот был введен большой массив материала, что позволило реконструировать самую общую картину этнической истории населения этой области, начиная с ассирийского завоевания Израильского царства в 733–732 гг. до Р.Х.

Некоторый свет на ситуацию в Галилее непосредственно после ассирийского завоевания проливают исследования, проведенные израильским археологом Цви Галом (70–80-е гг. XX в.). Уже анализ керамики, собранной на поверхности в ходе разведок, показал, что четыре ее типа, характерные для доассирий-ского времени, с конца VIII в. до Р.Х. отсутствуют на 83 исследованных местах Нижней Галилеи. Результаты этих разведок в общем подтвердились стратиграфическими раскопками в Верхней и Нижней Галилее: на исследованных объектах есть непрерывные слои обживания с XII до VIII вв. до Р.Х. и далее начиная с Vв. до Р.Х., но нет слоев VII–VI вв. 39 Это позволяет сделать вывод о тотальном разорении региона и его последующем запустении в результате событий 733– 732 гг. до Р.Х. 40

Судя по всему, находит подтверждение и молчание ассирийских источников о переселении в Галилею жителей из других провинций империи: в Нижней Галилее, в отличие от Самарии и прибрежного региона (населенных в VII– VI вв.), нет ассирийской керамики этого времени или ее местных имитаций, чего в случае заселения территории ассирийцами можно было бы ожидать. Это позволяет специалистам сделать заключение о том, что коренное население оставило Галилею и нового заселения завоевателями не последовало41 . Более поздние исследования в Верхней Галилее, судя по публикациям М. Авиама, в основном подтвердили выводы Гала и свидетельствуют о начале ограниченного заселения этого субрегиона лишь в персидский период (VI–IV вв. до Р.Х.) и о более интенсивном — уже в эллинистическое время42. Изменения в числе поселений и их жителей могут говорить об этно-культурных изменениях. Если этнический характер нового населения остается предметом дискуссий43, то о его религиозном элементе говорят уже с уверенностью — это были язычники44.

Изменение этно-культурной ситуации в Галилее позднеэллинистического и хасмонейского времени

Если археология не дает оснований для подтверждения вывода о многовековой преемственности культуры и населения Галилеи до Iв., это вовсе не должно исключать возможности присутствия в Галилее еврейской диаспоры еще до прихода хасмонеев.

Помимо известных свидетельств письменных источников, позволяющих сделать заключение о наличии какого-либо дохасмонейского иудейского населения в Галилее, некоторые археологические данные также могут быть интерпретированы как указание на это.

Археология и вопрос о дохасмонейской иудейской диаспоре в Галилее

Помимо известных свидетельств письменных источников, позволяющих сделать вывод об определенном присутствии иудейского населения в Галилее в дохасмонейское время, некоторые археологические данные также могут быть интерпретированы как указание на это. Как было сказано, аргументами в пользу присутствия иудеев в Галилее до II в. до Р.Х. являются: сообщение о походе Симона Маккавея (около 164 г. до Р.Х.) для спасения евреев от язычников (1 Макк 5:14–23); поддержка местными жителями хасмонейского военачальника Ионафана (ок. 145 г. до Р.Х.); отсылка в Галилею юного Александра Янная (приблизительно в кон. II в. до Р.Х.) для «воспитания»; сражение армии Птолемея (Латира) с евреями Шихина и Сепфориса ок. 103/2 г. до Р.Х.; проповедь здесь раввина Нитайи из Арбелы (II в. до Р.Х.); возможное возвращение евреев после вавилонского плена в галилейские города, укрепленные еще при Иисусе Навине (в том числе в Гамлу, Сепфорис, Йодфат и Гуш-Халав).

Но, как и гипотеза А. Альта (и более поздняя попытка ее актуализации Р. Хорсли), предложение о заселении Галилеи возвратившимися из вавилонского пленения иудеями не поддерживается археологами — против него свидетельствуют результаты исследования Йодфата, показывающие, что этот город возник только в эллинистический период, а евреи поселились здесь лишь при хасмонеях. Сообщающий о раввине Нитайе из Арбелы текст, где упоминаются «укрепленные города от времен Иисуса Навина», а именно «старая крепость Сепфориса, акра в Гисхале, старый Йодфат и Гамла» 45 , может отражать не традицию, восходящую к периоду раннего Второго храма, но представление о важных иудейских городах мишнаистского (римского) времени, когда еще были видны древние укрепления, предшествовавшие, как считалось, еврейскому заселению 46 . То же, судя по всему, относится к Гуш-Халаву (Гисхале) 47 и Сеп-форису 48 .

О том, что иудеи все-таки могли селиться в языческих крепостях еще (незадолго) до распространения на эти города власти хасмонеев, свидетельствуют некоторые данные из Гамлы 49 и Керен-Нафтали 50 . В любом случае археология не поддерживает тезис о сколько-нибудь заметном процессе заселения Галилеи возвращающимися из плена иудеями.

Иудейское присутствие в Галилее до хасмонеев могло быть результатом сочетания ряда факторов: к уже жившим здесь иудеям присоединились обращенные из местного нееврейского населения, а также новые иммигранты из Иудеи 51 . Но в большинстве исследованных мест появление маркеров культурных и, возможно, этнических изменений относятся уже к хасмонейскому времени, когда была оформлена северная граница царства и, возможно, этнические границы, о которых говорится в «барайте о границах» 52 .

Изменения в культуре Галилеи, маркирующие этнические изменения

Важную информацию об этно-культурном характере нового населения Галилеи этого времени дает анализ керамики (работы Д. Адана-Баевича, М. Авиама и др.). Здесь начинает преобладать посуда двух типов: финикийская и местная «галилейская грубая посуда» (Galilean Coarse Ware), появившаяся в персидское время, но получившая широкое распространение именно в элли- нистический период. Области распространения обоих типов посуды разделены четкой границей, хотя в некоторых местах на северо-западе они пересекают-ся53. Степень распространения галилейской посуды — как в Верхней (например, Беэр-Шева), так и в Нижней Галилее (Йодфат, на вершине горы Ход)54 — позволяет предположить и ее местное производство. Наличие финикийской посуды в западной части Галилеи должно свидетельствовать о влиянии финикийцев на этот регион. Напротив, на финикийском побережье посуда галилейского типа не найдена. Тем не менее, экономические связи населения западной Галилеи с финикийским побережьем все же имели место (о чем говорят результаты раскопок на Тель-Анафа, Тель-Кедеш и в Аш-Шухара).

Большое число дохасмонейских поселений Верхней Галилеи, где обнаружен данный тип посуды (например, Тель-Кадеш и Мицпе-Яммим), было оставлено в период с рубежа II–I вв. до Р.Х. и до 70-го г. по Р.Х. Исчезла и сама эта посуда 55 . На данном основании исследователи, прежде всего М. Авиам, делают вывод, что она производилась и использовалась языческим населением, изгнанным пришедшими в Галилею при хасмонеях евреями, а сам тип керамики — рассматривают как археологический маркер присутствия языческо-семитского населения 56 . В пользу этого также говорит появление новых поселений с четко выраженным иудейским этосом (например, в Керен-Нафтали, Гамле и Йодефа-те 57 ).

Общие выводы Авиама подтверждаются и в исследовании Узи Лейбне-ра 58 , основанном на результатах археологических разведок и раскопок целого ряда мест в восточной Галилее (регион в 40 кв. км): (1) во многих поселениях здесь найдена керамика галилейского типа, но ее нет в Мигдале и Арбеле — галилейских городах, построенных приблизительно в конце II в. до Р.Х. и с самого начала заселенных евреями 59 ; (2) ряд поселений (Эль-Айтех, Эйка, Беэр-Шева), где найдена галилейская керамика, импортная посуда «терра сигиллата» (серия А, ESA), ручки родосских сосудов, финикийские монеты, оставлены прежними языческими жителями с приходом хасмонеев.

Храмы . Суть этих культурных изменений и идентичность жителей новых поселений, по мнению специалистов, позволяют понять результаты исследований храмов на горе Мицпе-Яммим и в Беэр-Шеве 60 . На основании найденной вотивной керамики и других приношений функционирование первого святилища датируется периодом от конца VI в. до 1-й половины IV в. до Р.Х. Но и после упадка храма в начале эллинистического времени некоторая память о священном месте остается, и единичные находки датируются также более поздним временем. Природа языческого культа в Мицпе-Яммим остается предметом споров.

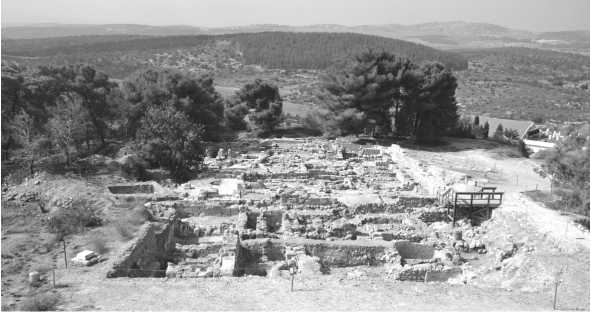

Считалось, что на раннем этапе здесь почитались египетские боги, на это должны были указывать наиболее ценные приношения (бронзовая ситула с изображением молящихся египетским богам (обозначены иероглифической надписью), на которую позже была нанесена финикийская надпись, делавшая ситу-лу приношением богине Астарте 61 ), бронзовые статуэтки быка Аписа, Осириса, тройная статуэтка Осириса, Исиды и Гора из зеленого аспида, бронзовые фи-

Тройная статуэтка Осириса, Исиды и Гора из Мицпе-Яммим гурки льва и овна, сланцевая плитка из древнего (додинастического) египетского захоронения)62. Наряду со статуэтками и египетскими предметами найдено большое количество грубой галилейской посуды63.

Однако происхождение и датировка подавляющего большинства вотивной керамики (финикийское побережье между Тиром и Акко, все время существования храма: с конца VI до 1-й половины IV вв.) заставляют рассматривать вышеназванные ценности как единичный дар, а культ в Мицпе-Яммим иденти-

Ситула с иероглифической и финикийской надписями из Мицпе-Яммим

фицировать с самого начала как финикийский, имевший, однако, заметные отличия по сравнению с известными по другим финикийским святилищам64.

Сам же комплекс рассматривается как финикийский форпост, маркировавший территорию, подконтрольную Тиру после реформы Дария I 65 . Последним (и наиболее важным для рассматриваемого вопроса) идентифицируемым археологами событием в истории этого святилища является его разрушение в конце II в. до Р.Х. (или позднее), что многие связывают с приходом хасмонеев 66 (статуи языческих богов повержены, разбиты и брошены здесь же).

Подтверждения процесса этно-культурных изменений найдены и при исследовании языческого храма в галилейской Беэр-Шебе67, где также обнаружена галилейская керамика, поверженные и разбитые культовые объекты (три статуэтки: обломок прямоугольной статуэтки Аписа (5х3 см)68, бронзовый женский торс (Афродиты?)69, небольшой амулет «младенца Хора» (2 см)70). Разрушение обоих святилищ, наряду с оставлением поселений с гали- лейской керамикой, исследователи связывают с хасмонейским завоеванием, а этно-религиозную идентичность населения считают языческой.

Изменение в «образце трапезы». О появлении новых поселенцев в конце II в. до Р.Х. свидетельствуют построенные преимущественно на холмах небольшие дома из грубо обработанного камня 71 . Израильский исследователь Андреа Берлин отметила, что, помимо вышеуказанного изменения в типе керамики в начале I в. до Р.Х., здесь происходит изменение в «образце рынка» посуды. Если в долине Хула как прежде (в III — середине II вв. до Р.Х.) покупается финикийская импортная посуда (найдена на раскопках в Тель-Анафа), родосские амфоры, красно- и чернофигурные блюда 72 , то в поселениях вокруг Галилейского озера эта керамика исчезает и преимущественно используется более грубая посуда, изготовленная из местной глины 73 . По форме новые сосуды подобны тем, которые изготавливались в Иудее. Берлин объясняет это тем, что вместе с новыми поселенцами из Иудеи пришли и новые гончары 74 .

Результаты исследования керамики Гамлы и Тель-Анафа дают специалистам основание для вывода о постепенном изменении «обычая трапезы» в I в. до Р.Х. во всем регионе озера. Если в эллинистической вилле в Тель-Анафа (долина Хула) имел место «обычай трапезы», характерный для эллинистического Восточного Средиземноморья (в доме имеется большая комната для пиров, по количеству фрагментов керамики делают вывод, что участники трапезы пользовались индивидуальной посудой, сама посуда импортная75), то иной «обычай трапезы» видят в Гамле: в доме раскрыта небольшая комната для ограниченного числа участников трапезы, найдены фрагменты всего нескольких больших блюд, большая часть кухонной посуды — местная76.

Увеличение числа новых поселений после завоевания . Cогласно исследованиям У. Лейбнера, важным свидетельством об этнических изменениях и идентичности населения Галилеи является документированное археологами волнообразное увеличение числа новых поселений в Восточной Галилее и в Нижних Голанах после хасмонейского завоевания. До конца эллинистического периода общее население региона оставалось относительно малочисленным (число жителей и заселенная площадь в Галилее были приблизительно в два раза меньше, чем в раннеримский период), сконцентрированным в основном в крепостях по окраинам равнин 77 . Населили эти места, скорее всего, иммигранты, возможно — пришедшие сюда во время хасмонейской колонизации 78 . Такое увеличение числа новых поселений, повлиявшее на иудаизацию региона, возможно, стало причиной включения Галилеи в иудейскую территорию после завоевания римлянами.

Данные нумизматики. Вывод об этнических изменениях на рубеже II и I вв. до Р.Х., который во многих случаях делается на основании фиксируемых изменений керамики, в других местах, где не было смены типа посуды, может быть обоснован нумизматическими данными. Например, жители Йодфата в конце эллинистического — начале римского времени продолжали пользоваться прежним типом керамики (финикийскими по происхождению масляными светильниками, украшенными купидонами, импортной посудой и амфорами), но происходит резкое изменение в типе имевших здесь хождение монет: на смену селевкидским и финикийским (выпущенным в период 222–110/109 г. до Р.Х.)79 в I до Р.Х. приходят хасмонейские80.

Как было уже сказано, указанные признаки этнических изменений исключают из списка возможных предложенные ранее гипотезы происхождения галилеян I в. (непрерывность проживания евреев в Галилее после ассирийского нашествия (гипотеза Альта-Хорсли); возвращение в Галилею из вавилонского плена). Это, судя по всему, относится и к предложенной еще в начале XX в. так называемой итурейской гипотезе.

Итурейская гипотеза

Гипотеза, согласно которой галилеяне раннеримского времени были потомками насильственно обращенных в иудаизм при Иуде Аристобуле итуреев 81 (104–103 гг. до Р.Х.), о чем сообщает Иосиф Флавий, до сих пор имеет некоторое число сторонников. Итуреи рассматривались как арабское (?) племя, пришедшее в район Хермона и северных Голан из южного Ливана после коллапса селевкидской власти в Палестине.

Впервые эту гипотезу сформулировал Э. Шюрер. Другие ученые (Кашер, Раппопорт) принимают сообщение Иосифа лишь частично и уточняют, что иуде-изация итуреев (как и других семитов) в Верхней Галилее могла быть только добровольной82. В любом случае, сторонники гипотезы не допускают сколь- нибудь длительного еврейского обживания Галилеи до ее инкорпорации в хас-монейское государство при Аристобуле83.

Судя по публикациям, в настоящее время археологи не подтверждают и эту гипотезу.

-

(1) Если ранее несколько поселений на хребте Хермон в Северной Галилее и на Голанах идентифицировались как «итурейские» 84 на основании характерного, как считалось, типа поселения (отсутствие укреплений, особая «голанская» посуда, вертикально поставленными камнями, возможно, культовыми), то теперь от такого отождествления отказались 85 . (2) Не обнаружено и археологических следов обращения итуреев в иудаизм, а их территория — северные Голаны, нагорье Хермон, по которым проходила граница хасмонейского государства, — была населена язычниками 86 . (3) Кроме того, уже до завоевания Аристо-була власть хасмонеев распространялась на область к востоку от Галилейского озера 87 .

83 Bar-Kochva B. Manpower, Economics, and Internal Strife…1977.

84 Как «итурейские» в ходе раcкопок на горе Хермон были идентифицированы несколько поселений (Хирбет-Земель, Тель-Дан, Тель-Анафа, Хар-Сенаим), даже был выделен особый «итурей-ский» тип керамики ( Dar Sh. Settlements and Cult Sites on Mount Herman, Israel: Ituraean Culture in the Hellenistic and Roman Periods. Oxford, 1993; Hartal M. Khirbet Zemel 1985–1986 // IEJ. 1987. Vol. 37. P. 270–272).

85 Новые археологические находки в последнее время позволили во многих отношениях уточнить представление об итуреях. Так, автор одной из последних монографий по вопросу, Мьерс, подчеркивает опасность логической ошибки, при которой с итуреями связывают выделяемый прежними исследователями особый тип керамики («голанскую посуду») ( Myers E.A. The Ituraeans and the Roman Near East: Reassessing the Sources. Cambridge, 2010. P. 50–57), а также описываемых как «типично итурейские», «деревенские» святилищ на склоне Хермона и связываемые с деревнями (Хирбет-Земель (Ibid. P. 57–64), Хар-Зенаим (Ibid. P. 64–82)) — они рассматриваются как итурейские потому, что некоторые древние авторы связывают регион, в котором находятся эти объекты, с этим народом (Ibid. P. 57). В случае керамики, по Мьерсу, речь идет о региональном, а не этническом феномене, и итуреи должны рассматриваться как часть «древней ближневосточной и эллинистическо-римской традиции», в которой особую роль сыграли Сирия и Финикия. «Итуреи являются отдельной частью этой традиции, по-прежнему во многом остающейся в тени, воспринимаемой только в негативных терминах» (Ibid. P. 101). На основании свидетельств античных авторов и современных археологических данных можно лишь предположить, что эти территории входили в сферу экономических интересов итуреев, но не были местами их расселения (см. Бабкина С.В. Итурея // Православная энциклопедия. Т. 28. М., 2012. С. 356–358).

86 Об эпиграфических подтверждениях идентификации этих мест как языческих и итурей-ских см. Dar Sh., Kokkinos N. The Greek Inscriptions from Senaim on Mount Hermon // PEQ. 1992. Vol. 124. P. 9–25; Dar. Settlements and Cult Sites…1993.

87 Bar-Kochva. Manpower, Economics, and Internal Strife…1977. P. 191; Leibner U . Settlement and History…2009. P. 321.

44 Христианское чтение № 6, 2014

Из всего сказанного следует, что представление, согласно которому Галилея становится еврейской землей именно в хасмонейское время, получает в современной археологии все большее признание. Но здесь же необходимо отметить, что типично иудейские признаки этнической идентичности населения — оссуарии, миквы, каменные сосуды (см. ниже) — в 1-й половине I в. до Р.Х., то есть до начала раннеримского времени, массово еще не встречаются 88 . Очень заметным остается эллинистическое культурное присутствие.

Раннеримский (50 г. до Р.Х. — 70 г. по Р.Х.) и иродианский период

Маркеры иудейской культуры

Важным для исследуемого вопроса фактором стало интенсивное, волнообразное заселение Галилеи в период с конца II в. до Р.Х. до 1-й пол. I в. по Р.Х., свидетельства о которой представлены в монографии У. Лейбнера (2009). Площадь заселенной области увеличилась приблизительно на 50%89. Эта волна, начавшаяся после включения Галилеи в хасмонейское царство, судя по всему, достигла пика в конце I в. до Р.Х. — начале I в. по Р.Х. и была связана с правлением Ирода Антипы90. В середине I в. по Р.Х. северная граница еврей- ских поселений в Галилее сдвинулась немного южнее91. Нееврейское, вероятно финикийское, население начало вытеснять еврейское вдоль северной границы. М. Авиам связывает это сокращение числа еврейских поселений с введением прямого римского правления в Галилее92. Однако то обстоятельство, что лишь несколько небольших поселений были оставлены, не могло оказать существенного влияния на общую плотность еврейского населения Галилеи93.

О развитии процессов этно-культурных изменений, начавшихся в хасмо-нейский период, свидетельствует уже массовое появление в раннеримский период предметов быта и построек, интерпретируемых как маркеры иудейской идентичности галилеян.

Отмеченное А. Берлин изменение в керамике в регионе озера уже в I в. до Р.Х. (уменьшение количества импортной красной лощеной посуды («терра си-гиллата», серия А, ESA) в смешанных поселениях с преобладанием язычников 94 и практически полное исчезновение этой посуды в еврейских поселениях 95 имеет религиозную мотивацию. Эта тенденция («антиримская», по словам Берлин) продолжается и в раннеримское время и понимается как реакция на агрессивную романизацию региона при Антипе. Так как этот процесс отмечается не только в Галилее, но и в сельской Иудее, а также в еврейских поселениях на Голанах, то объясняется он, согласно Берлин, тем, что галилеяне таким образом соблюдали галахические предписания о чистоте 96 , рассматривая импортные изделия как ритуально нечистые.

-

91 Arbel Y . The Historical Impact and Archaeological Reflections of Intense Religious Movements: Diss. San Diego, 2005. P. 230. Frankel e.a. Settlement Dynamics and Regional Diversity…2001. P. 111; Syon D . Tyre and Gamla…2004. P. 148–149.

-

92 Aviam M. Introduction: Borders between Jews and Gentiles in the Galilee // Idem. Jews, Pagans and Christians in the Galilee: 25 Years of Archaeological Excavations and Surveys: Hellenistic to Byzantine Periods. Rochester, 2004. P. 9–21, особ. P. 14. Археологические свидетельства предполагают, что еврейское население оставило поселения: Х. бет-Зенета и Керен-Нафтали в середине I в. по Р.Х. Вскоре после этого Керен-Нафтали, похоже, был заселен язычниками.

-

93 Ibidem; Arbel Y . The Historical Impact…2005. P. 230.

-

94 Berlin A . The Plain Wares…1997; eadem. Romanization and Anti-Romanization…2002; eadem. Jewish Life before the Revolt: The Archaeological Evidence // JSJ. 2005. Vol. 36. P. 417–470; eadem. Gamla…2006.

-

95 Frankel e.a. Settlement Dynamics and Regional Diversity… 2001. P. 63, 113; Aviam M . Introduction: Borders between Jews and Gentiles…2004. P. 18–19; Berlin A . Romanization and Anti-Romanization…2002. P. 59.

-

96 Adan-Bayewitz D . Common Pottery in Roman Galilee: A Study of Local Trade. Ramat-Gan, 1993. P. 237. Avshalom-Gorni D., Getzov N. Phoenicians and Jews: A Ceramic Case-Study // The First Jewish Revolt: Archaeology, History and Ideology / Eds. A.M. Berlin, J.A. Overman. London; New York, 2002. P. 74–84, здесь: P. 81.

46 Христианское чтение № 6, 2014

Наряду с этим галилейские евреи, видимо, перестали пользоваться еще одним распространенным типом керамики — изготовленными по шаблону масляными светильниками с зоо- и антропоморфными изображениями. В отличие от Иерусалима, где в начале I в. по Р.Х. такие светильники были распространены, в Галилее, сельской Иудее и на Голанах евреи предпочитают так называемые « иродианские светильники» 97 без каких-либо языческих символов, и, судя по всему, форма этих светильников была создана в последнее десятилетие I в. до Р.Х. в Иерусалиме 98 . Статистика находок светильников в Йодфате и Гамле позволяет сделать интересные выводы. Выделяются три типа светильников: «дисковые» с украшениями (характерные для языческих поселений, в Йодфате всего 5–1,7%), местные, галилейские (в виде лодочки?) (19,6%), и «иродианские». Последние распространены по всей территории Палестины и датируются периодом 25 г. до Р.Х. — 125 г. по Р.Х., в Йодфате их большинство. Петрографический анализ показал, что большая часть из них (78%) изготовлены в Иерусалиме (похожая статистика и в Гамле). Это объясняют скрупулезным соблюдением галилеянами галахических предписаний и тем, что они могли придавать свету масляных ламп мистическое значение, связывая его со святостью Иерусалима, светом храмовой меноры. Хотя галилейские гончары вполне могли делать такие светильники и из местной глины, они предпочитали импортировать их в большом количестве из Иерусалима. Распространение сделанных в Иерусалиме иродиан-ских светильников в Иудее, Галилее и на Голанах приблизительно в одно и то же время указывает на связь религиозных традиций этих регионов 99 . Берлин считает, что наличие или отсутствие изображений на светильнике не влияло на его стоимость, поэтому отказ от изображений в пользу простой «правки ножом», возможно, был сознательным 100 . То есть евреи сделали выбор в пользу более простых светильников именно по религиозным мотивам. Вывод о религиозных мотивах этого импорта сделали также Адан-Баевич 101 (по его мнению, светильники должны были использоваться как свет «эрев шаббат» или для пятничного

Иродианские светильники (Музей Гамлы)

вечера) и М. Авиам, подчеркивавший, что импорт почти 80% светильников можно объяснить только их использованием в религиозных обрядах повседневной жизни 102 .

Как показал химический петрографический анализ, в том числе сделанный с помощью нейронно-активационного и рентгено-флуоресцентного методов, значительная часть посуды в еврейских поселениях Галилеи и примыка- ющих районов103 была произведена в галилейской деревне Кфар-Ханания 104 (на местах раскопок еврейских поселений Голан она составляет приблизительно 10–20% от всей керамики105). Преобладание посуды данного типа и ее местные имитации106 в еврейских местах Галилеи и Голан свидетельствуют о том, что ее покупали прежде всего евреи, которые начинают предпочитать изделия, изготовленные гончарами-евреями, — это гарантировало ритуальную чистоту сосудов107.

Не исключают, однако, и вероятность того, что этот этот тип посуды покупали не только евреи: во многих языческих поселениях в окрестностях Галилеи посуда из Кфар-Ханании составляет значительную, но все же меньшую часть керамики 108 . Ее наличие здесь объясняют либо существованием иудейских общин, либо признанием качества гончарного производства Кфар-Ханании 109 . То, что в еврейских местах ее находят гораздо больше, чем в языческих, расположенных на том же самом расстоянии от Кфар-Ханании, что и еврейские, доказывает, что главными покупателями этого товара все же были именно евреи 110 .

Несмотря на множество типов сосудов, производимых в Кфар-Ханании в раннеримский период, здесь производилось очень мало посуды для хранения пищи. Этот тип керамики в основном изготавливался в другом центре производства керамики — в Шихине 111, что также подтверждается результатами нейронно-активационного и рентгено-флуоресцентного анализов112. Производство сосудов в Шихине началось в эллинистическое время и продолжалось в течение всего раннеримского113. Очевидное предпочтение изделиям из Шихина перед сосудами, произведенными в ближайших языческих поселениях, вероятно, также было обусловлено увеличением спроса на ритуально чистую посуду у галилейских евреев.

-

У. Лейбнер, исследовавший регион к северо-западу от Галилейского озера, в целом подтверждает эту картину: здесь нет находок, которые могли бы указывать на присутствие в раннеримское время (в отличие от предыдущего периода) языческого населения, однако обоснование вывода только результатами анализа керамики, найденной при разведках, он считает проблематичным — распространенная в регионе местная посуда в это время вполне могла использоваться не только евреями, но и язычниками 114 .

Каменные сосуды. Примерно со 2-й половины I в. до Р.Х. и до разрушения Иерусалимского храма в Галилее, как и в Иудее (а также в еврейских поселениях Голан), появляются и получают широкое распространение каменные сосуды, изготовленные из мягкого известняка115. (Важно отметить, что они отсутству- ют в Самарии, вдоль Побережья и в восточнее Иордана.) Сам материал использовался, видимо, потому, что, как считалось, он не может воспринимать ритуальную нечистоту116. Мишна описывает камень как материал, непроницаемый для скверны117. Известно предписание о том, что открытые глиняные сосуды становятся нечистыми, однако это можно предотвратить, покрыв их крышками, изготовленными из камня118. Именно этим, например, объясняют наличие в Сепфорисе (здесь найдено более 120 фрагментов этих сосудов) множества крышек и пробок, сделанных из камня119.

Десятки фрагментов такой посуды найдены в Йодфате и Гамле, в основном это чашки и кувшины, несколько полусферических мисок. Высоких сосудов для хранения продуктов в Гамле и Йодфате нет, но они найдены в Сепфорисе и Кфар-Отнаи (Легио) 120 .

На изготовление каменного сосуда требовалось больше времени, чем на обычную керамику аналогичной формы, но, видимо, опасность оказаться ритуально нечистым считалась бóльшим злом, чем трудности производства 121 . После разрушения Храма иудеи перестали пользоваться каменными сосудами, однако их производство возобновилось во время восстания Бар Кохбы 122 .

Некоторые сосуды, найденные в Галилее, вероятно, были импортированы из Иерусалима, но изготавливались они и в самой Галилее (гончарная мастерская I в. найдена в Рейне близ Назарета)123. Обнаружены также следы их изготовления в I в. в Капернауме, Сепфорисе, Набратене и Вифлееме124, в Гамле и Йодефате. Северо-восточнее Назарета найдена пещера, в которой хранились сотни заготовок для каменных сосудов125.

М. Авиам считает, что кружки использовались для омовения рук перед трапезой. Поскольку у этих сосудов узкие сливы, так что жидкость из них должна была выливаться медленно, они могли использоваться для наполнения светильников маслом, а каменные миски — для питья на религиозных трапезах (например, в Йодфате число глиняных и каменных мисок приблизительно одина-ково) 126 .

Адан-Баевич и др. предположили, что частые находки иродианских светильников и каменных сосудов, сделанных в Иерусалиме, свидетельствуют не только о тесных торговых связях между Иудеей и Галилеей в I в. по Р.Х., но и о том, что преобладание данных изделий было обусловлено религиозными чувствами жителей этих областей (их общей религиозной идентичностью), предпочитавших товары из еврейской религиозной столицы 127 . Вместе с тем это не исключало для жителей еврейских и смешанных поселений возможности пользоваться некоторыми импортными товарами и предметами роскоши.

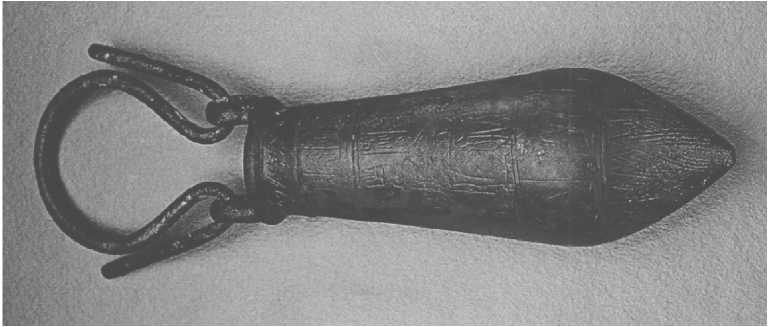

Миквы . Еще одна особенность материальной культуры Галилеи раннеримского времени, также отражающая отношение галилеян к ритуальной чистоте, заключается в том, что в поселениях, удаленных от Галилейского моря, начинают сооружать миквы 128 . Появляться они стали после присоединения Галилеи к хасмонейскому государству — в Керен-Нафтали, Гамле и Сепфорисе. Миквы, датируемые I в. по Р.Х., найдены в Сепфорисе, Гамле, Йодфате, Хирбет-Кана, Иблине, Назарете, Иафии, на склонах горы Арбела и даже в небольших деревнях и усадьбах, например Бет-Зарзир, Суайед-Хумейра или усадьбе на горе

Миква в Сепфорисе131

Камон129. Миквы также были обнаружены в Бейт-Йинам, Бет-Шеарим, Хора-зине, Хирбет-Шема и Сусе130.

Хотя идентификация бассейнов в Сепфорисе как микв (всего на западном холме более 20 бассейнов, наибольшая концентрация — в доме раннеримской

Миквы в жилом квартале Сепфориса 134

эпохи (4) 132 ) некоторыми исследователями оспаривается 133 , их сходство с ми-квами, найденными в Иудее, отсутствие такого сходства у бассейнов из нееврейских соседних поселений и тот факт, что эти бассейны слишком малы для использования в каких-то других целях, делает их идентификацию как микв убедительной.

Эти бассейны обычно связывают с производством продуктов питания, прежде всего жидких, масла или вина (их часто находят рядом с соответствующими прессами). В ритуальные бассейны погружались перед началом работы, чтобы обеспечить чистоту производимых изделий. Вино и масло продавались людям, строго соблюдавшим законы о чистоте, или прямо в Иерусалимский храм 135 . Широкое распространение микв свидетельствует о том, что в Галилее практика культовых омовений была не менее распространенной, чем в Иудее. Их наличие также указывает на экономическое благополучие жителей, так как их постройка требовала значительных расходов 136 .

Начало производства масла в Галилее совпадает с началом волны эмиграции из Иудеи на север, так что иногда делают вывод об экспорте в Галилею навыков промышленного производства оливкового масла именно в это время. Тем не менее, наличие в Галилее прессов, не связанных с миквами, позволяет предположить существование различий в стандартах ритуальной чистоты от общины к общине в I в. 137 . Часто миквы сооружались и рядом с гончарными мастерскими.

Кости животных. Еще одна особенность материальной культуры Галилеи I в., отражающая религиозные представления ее жителей, заключается в том, что на исследованных местах практически отсутствуют свиные кости. Несмотря на то, что их находят на большинстве раскопанных языческих поселений на средиземноморском побережье, в Галилее и Десятиградии, они очень редки в тех поселениях, которые Иосиф считает еврейскими 138 .

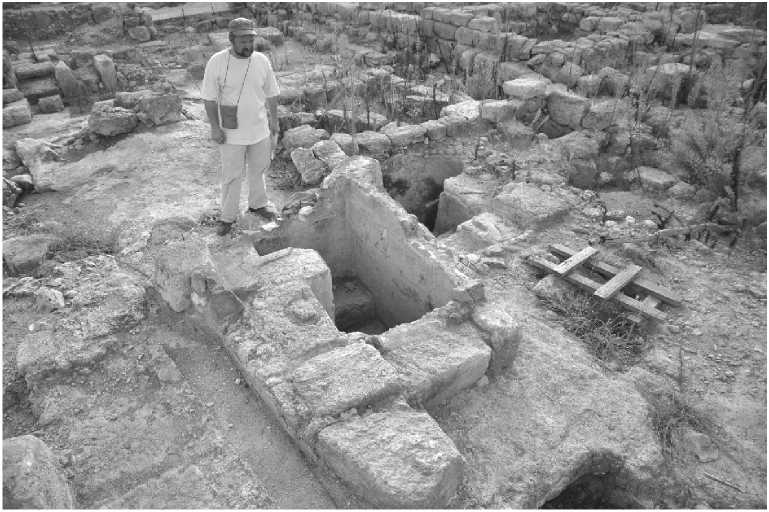

Синагоги. Вопрос о существовании в Галилее I в. синагог — одного из важнейших материальных маркеров иудаизма — до недавнего времени оставался предметом дискуссий археологов и историков. Синагоги упоминаются в Евангелиях и у Иосифа Флавия, но (до недавнего времени) остатков I в., которые с уверенностью можно было бы идентифицировать как синагоги, найдено не было. Вероятные причины этого — трудности идентификации остатков ран-

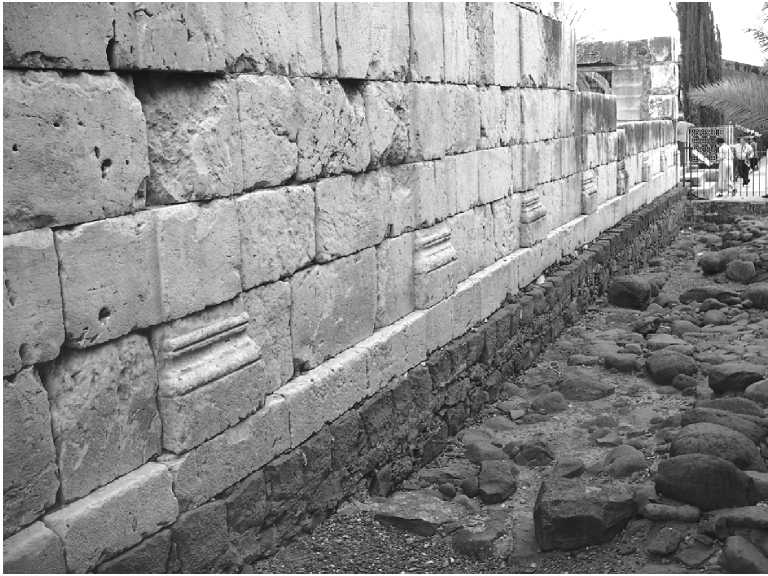

Синагога I в. в Гамле них синагог и недостаточный масштаб раскопок139. Однозначно как синагога идентифицируется здание I в. в Гамле. Это большое общественное здание, члены общины сидели на лавках вдоль стен лицом к центру помещения; есть ниша в стене, возможно к деревянной пристройке, содержащей свитки Торы.

Наличие этой синагоги I в. делало вполне правдоподобным тезис о том, что синагоги могли быть в I в. и в других местах, в самой Галилее 140 , учитывая ее тесные связи с центральными Голанами. Предположительно фундаменты синагоги I в. были найдены в Капернауме под остатками синагоги византийского

Синагога I в. до Р.Х. в Магдале времени. Хотя большинство исследователей датирует строительство этой синагоги I в. по Р.Х., вопрос о времени строительства и идентификации здания остается дискуссионным141.

Важное открытие сделано в 2009 г. при раскопках в Магдале — была найдена первая синагога Галилеи, датируемая до 70 г.142 Это прямоугольное здание со скамьями вдоль стен. Сохранилась часть пола, покрытого мозаикой, и стен с фресками. Пол в центре основного помещения был из гальки; вероятно, его покрывали ковриками. С запада располагалась еще одна комната со скамейками, которая могла использоваться как комната для обучения (бет мидраш), как и в синагоге Гамлы. В центре здания на полу стоял прямоугольный камень (по углам расположены четыре небольшие ножки), украшенный рельефными изображениями сверху и со всех четырех сторон143. Камень не имеет параллелей среди найденных археологами артефактов. По мнению Авиама, он служил базой, на которую ставили стол для чтения Торы144. Предполагается, что каменная база символизирует стол для хлебов предложения в храме и сам храм. На фасаде камня изображена 8-лучевая менора, стоящая на платформе, что также может свидетельствовать, что камень представлял храм с менорой. В любом случае, судя по расположению, камень играл важную роль в богослужении этой синагоги. Это несомненно отражает прочную духовную связь между галилейскими евреями и Иерусалимским храмом145.

Найденные в Хирбет-Кана архитектурные остатки I в. также идентифицируют с небольшой синагогой.

Монеты . Важную информацию в вопросе об идентичности галилеян раннеримского времени дает нумизматический материал. Вывод Ричарда Хэнсона об экономическом доминировании Тира в Верхней Галилее в греко-римское время, сделанный на основании находок тирских монет в Хирбет-Шема, Мей-рон и Гуш-Халав 147 (места, исследованные в рамках проекта «Мейрон» в 1970-е гг.), позднее был скорректирован исследователями с учетом современных археологических данных 148 . Денни Сион (2004) показал, что в Галилее преобладали только серебряные тирские монеты, и это объясняется их ценностью и использованием в 1-й половине I в. по Р.Х. в качестве платы в Иерусалимском храме 149 . Важным обстоятельством для рассматриваемого вопроса является то, что большая часть серебряных монет раннеримского времени в Галилее обнаружена в кладах, а на такой статистике нельзя делать заключений о закономерно-

Базальтовый уровень синагоги в Капернауме 146

стях их циркуляции150. Свои выводы Сион обосновывает, прежде всего, результатами стратиграфических раскопок151: несмотря на то, что тирские монеты доминируют в Галилее в птолемеевский (300–200 гг. до Р.Х.) и селевкидский (200–125 гг. до Р.Х.) периоды, а затем уже в среднеримское время (70–256 гг. по Р.Х.), — в хасмонейский (125–63 гг. до Р.Х.) и раннеримский (63 г. до Р.Х. – 70 г. по Р.Х.) периоды152 финикийские монеты используются значительно меньше. Реже всего они встречаются в слоях раннеримского времени. Отмечается также отсутствие какого-либо заметного влияния в еврейских поселениях рим- ской имперской монеты153 и монет из Декаполиса, что, возможно, объясняется тем, что галилеяне в это время использовали главным образом еврейские монеты местной чеканки (хасмонейские, иродианские)154. То, что хасмонейские монеты во множестве были найдены в жилых кварталах Йодфата и Гамлы, датируемых I в. по Р.Х.155 (то есть эти старые монеты были в ходу и во время 1-го антиримского восстания), Сион объяснял тем, что они и воспринимались именно как иудейские монеты. Евреи таким образом не только сохраняли память о временах своей славы, но использовали монеты, которые ассоциировались у них со святостью Иерусалима — места, где они отчеканены. В легенде одной из монет, найденных в Гамле, ясно выражены религиозные мотивы. На одной ее стороне имелась надпись палеоеврейским письмом «для искупления» (lg’lt), на другой — yršlm hq…(«св[ятой] Иерусалим»)156.

Использование еврейских монет в Галилее, на Голанах и Южной Сирии в хасмонейский и раннеримский периоды объясняется, согласно Сиону, этнической идентичностью жителей этих регионов, которые в локальной галилейской торговле продолжали использовать свои монеты. Язычники, судя по всему, наоборот, их избегали, поэтому область распространения хасмонейских и ироди-анских монет имеет четкие (этнические) границы, в общем соответствующие описанию Иосифа Флавия 157 .

В серии монет, выпущенных при Антипе, отражено почтительное отношение к иудейской религиозной традиции. Они не имеют оскорбительных для евреев изображений, противоречивших иудейскому закону (в отличие от монет других правителей иродианской династии, Агриппы и Филиппа; в Гамле находят больше монет Ирода Антипы, чем монет Ирода Филиппа, что показывает саму тесную связь города с еврейской Галилеей, а не с языческой территорией тетрархии Филиппа). Так, отчеканенные в честь постройки Тивериады монеты на аверсе имели изображение тростника, что могло символизировать идею воды, плодородия и способности к восстановлению (гибкости). На других типах мо-

Монеты Ирода Антипы нет вместо тростника изображена пальмовая ветвь (символ, распространенный уже на хасмонейских и иродианских монетах)158.

Эпиграфика. Надписи и другие эпиграфические материалы I в. из Галилеи по сравнению с остальным Средиземноморьем крайне редки (в основном на монетах). Марк Ченси объясняет эту редкость тем, что галилеяне отвергали греко-римский обычай делать надписи с целью демонстрации высокого стату-са 159 . Наличие нескольких греческих надписей 160 иногда интерпретировали как указание на то, что греческий был здесь разговорным языком, но ограниченное количество материала не позволяет сделать на этот счет каких-либо определенных выводов 161 .

Погребения . Одним из маркеров еврейской идентичности в раннеримский период считается наличие вторичных захоронений 162 . В Галилее до настоящего момента, судя по публикациям, не найдено захоронений с оссуариями, которые можно было бы надежно датировать I в. по Р.Х. 163 , поэтому считают, что данная практика здесь в I в. еще не была принята 164 . Джонатан Рид, ссылаясь на находку нескольких фрагментов оссуариев и керамики I в., утверждает, что такая практика все-таки была 165 . Но, судя по всему, этот аргумент не принят большинством специалистов. Большой некрополь раннеримского времени недавно найден в Хирбет-Кана, однако и здесь оссуариев не обнаружено.

Важный вывод о погребальных обычаях в Галилее археологи все же делают: до 1-го антиримского восстания в регионе не было «демонстрационных могил», известных в Иудее в течение всего раннеримского времени 166 . Андреа Берлин видит в этом свидетельство того, что «еврейская аристократия Галилеи не разделяла со своими коллегами из Иерусалима убеждение, что похороны были подходящим случаем для демонстрации авторитета семьи...» 167 .

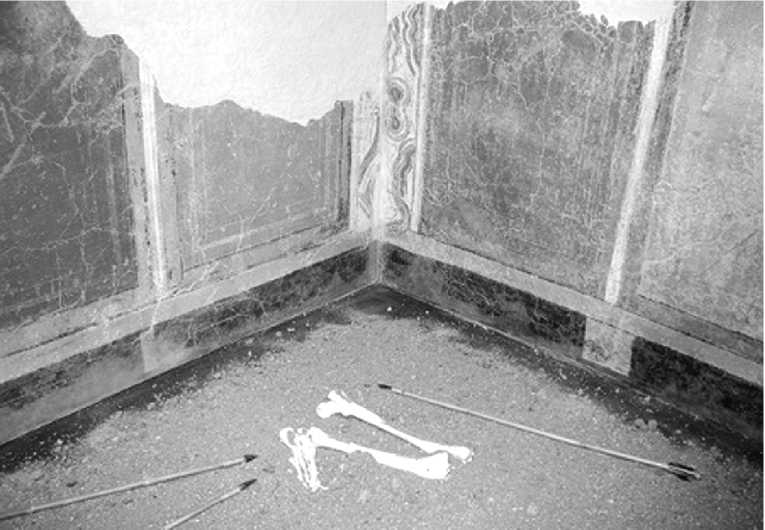

Интересную информацию об обряде погребения в Галилее дают раскопки Йодфата. Здесь найдены две цистерны с многочисленными костными останками мужчин, женщин и детей. Одна из цистерн завалена руинами не позднее I в. по Р.Х. Все свидетельствует о том, что это останки жителей Йодфата или беженцев из ближайших поселений, убитых во время осады города в 67 г. по Р.Х. и похороненных позже в цистерне. Кости находили также в жилых домах, например в «доме с фресками». Так как ни в цистернах, ни в разрушенных домах нет целых

«Дом с фресками» из Йодфата 169

скелетов, но собраны кости разных людей, судя по оставшимся следам, погибших насильственной смертью, то делается вывод, что римляне после взятия города и учиненной ими резни, желая посеять ужас среди галилеян еще не взятых крепостей, не позволили оставшимся похоронить павших. Римляне, судя по всему, знали о важности обряда погребения в представлениях иудеев (М. Авиам). О том, что обряд действительно считался важным, свидетельствует и сам факт вторичного погребения костей (одна из цистерн окружена небольшой стенкой, указывающей на захоронение): кто-то вернулся спустя время (год-два?) и все-таки предал кости земле 168 .

Проблема гомогенности населения Галилеи

Приведенные аргументы не позволяют, однако, сделать окончательный вывод о гомогенности иудейского населения Галилеи, в том числе и по причине быстрого роста населения в раннеримское время, а также прозрачности границ региона (археологические данные о торговле и дорожной сети). Представления об этничности и религиозной идентичности галилеян раннеримского времени в дискуссиях последнего времени стали более размытыми. Если Мордехай Авиам убежден, что еврейская Галилея это регион с четкими границами, то Мильтон Мореланд в этом вопросе более осторожен. По его убеждению, наличие среди археологического материала маркеров иудейской идентичности населения не исключает присутствия здесь иных этнических групп 170 . Тезис о преобладании в Галилее I в. потомков иммигрантов из Иудеи и их формы иудаизма автор считает проблематичным, так как он формулируется без учета того факта, что вера и практика даже жителей Иерусалима и самой Иудеи, как в случае большинства городских поселений и связанных с ними регионов с еврейской идентичностью, заметно различались 171 . Варианты самоидентификации, релевантные для Галилеи, были, по его убеждению, более сложными 172 .

Примеры влияния эллинистической культуры

Несмотря на исчезновение галилейской керамики и на очевидные свидетельства о насильственном изгнании прежнего населения (в Тель-Анафе, Тель-Кедеше, Эт-Теле), во многих галилейских местах встречаются эллинистические предметы украшений. Поэтому вполне обоснованным представляется стремление некоторых исследователей скорректировать позицию Авиама указанием на то, что изменения в типе используемой посуды нельзя объяснить только сме- ной населения, которая после хасмонейского завоевания не могла быть полной. Нельзя исключить, что оставшаяся часть прежнего населения региона просто сменила свои обычаи потребления и начала ориентироваться на обычаи новых, принесших с собой элементы иудейско-иерусалимской культуры поселенцев, которые в I в. до Р.Х. стали доминировать именно в культурном отношении.

Кроме того, сохранение элементов материальной культуры, типичной для дохасмонейского населения Галилеи, иногда предлагают объяснять не только сохранением некоторой части этого населения, но и прежде всего нежеланием жителей с иудейской идентичностью отказываться от этих элементов при организации собственного быта 173 . Так, во многих возникших в начале I в. до Р.Х. поселениях (иудейских), например в Назарете, Гамле, Табге, Капернауме и Магдале, вплоть до I в. по Р.Х. использовалась керамика с характерными финикийскими мотивами, а также типично эллинистические формы украшений. Пример поселения с заметными следами дохасмонейской материальной культуры — Тель-Анафа 174 , где раскрыта дворцовая постройка, датируемая ок. 150 г. до Р.Х. Это поселение могло иметь функцию торгового пункта недалеко от Тира, откуда распространялась керамика и другие товары (на этом, оставленном приблизительно в 80 г. до Р.Х., месте в начале I в. по Р.Х. вновь возникло поселение — теперь деревня с характерными квадратными домами из грубо обработанных камней и иной материальной культурой). Другой пример — Керен-Нафтали 175 , где и после заселения новыми жителями сохранялись связи с прибрежными регионами (найдена импортная керамика, изделия из стекла и т.п.), что объясняют «волной эллинизации» новых поселенцев или тем, что именно они и принесли с юга эти традиции, распространив, таким образом, их на се- вер 176 .

Раскопки в Магдале, на берегу Галилейского озера, предоставили исследователям важные свидетельства о том, что хасмонейская экспансия на север не несла с собой полного подавления культуры эллинизированных областей. За исключением Гиппоса/Суситы, Магдала — единственный в области город, имев- ший как семитское (Мигдал, в Новом Завете, у раввинов), так и греческое наименование (Тарихея, у Иосифа Флавия и других античных авторов), что вполне может указывать на этнически смешанное население177.

Повторное исследование найденного еще в 1970-х гг. здания, идентифицированного ранее как «минисинагога», показало, что на самом деле оно представляет собой эллинистическую постройку, типологической параллелью которой является «дом у источника» в Салагассе (совр. Турция). Получила подтверждение датировка этого здания временем начала строительства города. Магдала, таким образом, с самого своего возникновения демонстрирует ту же городскую культуру, что и великие эллинистические города Малой Азии 178 .

Раскрыты также большая часть cardo maximus и некоторые перпендикулярные ей decumani. С ними были связаны сложные системы каналов, подводящих воду к многочисленным фонтанам и бассейнам. Ближайшие параллели системе водоснабжения Магдалы есть только в Скифополе, городе Десятигра-дия, и в резиденции Ирода Кесарии Приморской.

Здесь же были полностью раскрыты общественные термы, совершенно неожиданные для Галилеи. Обнаружены все удобства, которые можно было бы ожидать в средиземноморских роскошных постройках для спорта и отдыха: парнáя с печью, различные комнаты, бассейны, ступенчатые водоемы. Множество небольших сосудов для масла (арибалов) показывает, что посетители следовали эллинистической практике омовений. Начальная фаза строительства этого комплекса относится к I в. по Р.Х.

Однако главное открытие археологов в Магдале — порт, размеры и сложность которого сближают город со средиземноморскими центрами морской торговли, но совершенно неожиданные для порта на небольшом Галилейском озере. Порт служил не только стоянкой для судов, но и местом хранения товаров, центром торговли и культурного обмена. Вполне возможно, что, так же как в Остии и других портовых городах, на форуме Магдалы были торговые места купцов из городов Десятиградия, средиземноморского побережья, то есть сирийцев, греков и финикийцев179.

Очевидно, что функция порта Магдалы не ограничивалась только обслуживанием рыболовных судов — для этого его размеры слишком велики, — скорее, он использовался в качестве центра межрегиональной торговли между городами средиземноморского побережья и Десятиградием. Основание Магдалы, таким образом, отражает ситуацию, с одной стороны, конкуренции, с другой — сотрудничества хасмонейской власти с эллинистическими городами на восточном берегу озера или на средиземноморском побережье. В общем Магдала не только в отношении городской архитектуры, но и с точки зрения состава населения была частью «средиземноморского мира на Галилейском море» 180 . В том, что Магдала имела функцию связующего элемента между Средиземным морем и Десятиградием, ничего не меняет тот факт, что во время раскопок найдены известные маркеры еврейского населения, такие как ритуальные бассейны в северном жилом районе, многочисленные фрагменты каменных сосудов, а также синагога, первая в Галилее датируемая временем до 70 г. 181 .

Наконец, влияние эллинистической культуры заметно даже в небольшой деревне, существовавшей с 100 г. до Р.Х. на Эт-Телле182. Интересно, что здеш- ние рыбаки, судя по всему, имели доступ к рынкам Средиземноморья. Наряду с обычной для региона керамикой найдено большое количество импортной лощеной посуды и амфор, изделий из стекла и украшения (среди прочего две северогалльские фибулы). Следы постройки, идентифицируемой как римский храм, по-прежнему вызывают дискуссии.

Выводы

С учетом публикаций археологических исследований раннеримской Галилеи картина происхождения и этно-религиозной идентичности галилеян I в. восстанавливается следующим образом.

-

1. На дискуссию по этому вопросу напрямую повлияли результаты исследования памятников Железного века I и Железного века II, показавшие резкую депопуляцию Галилеи в ЖВ II и этнические изменения (другой образец поселения). Не получили подтверждения от археологии гипотезы: Альта-Хорсли 183 , согласно которой израильтяне, не депортированные ассирийцами, остались в Галилее и сохранили свои уникальные североизраильские традиции вплоть до раннеримского времени; итурейская гипотеза происхождения галилеян I в. 184 ; гипотеза о длительном процессе образования в Галилее смешанного иудео-языческого населения (В. Бауэр, В. Грундман и др.). Итогом ассирийского разгрома было полное запустение региона, а не начало процесса смешения прежнего и новоприбывшего населения 185 .

-

2. Археологически обоснованной признается четвертая гипотеза: есть признаки того, что постепенное заселение Галилеи после ассирийского опустошения происходит только в позднеперсидский, эллинистический и раннеримский период (раскопки Мардехая Авиама 186 , Узи Лейбнера 187 ), а галилеяне времени Иисуса в основном были потомками переселенцев из Иудеи, переместившихся сюда незадолго до хасмонейского завоевания, уже при хасмонеях или в более позднее время, при римлянах 188 .

Об иудейской этнической идентичности новых жителей 189 , появление которых связывается с хасмонейским завоеванием 190 , свидетельствуют следующие факты. Для начала I в. до Р.Х. археологически фиксируются следы разрушений и изменения в образе жизни населения в Галилее и на Голанах (некоторые небольшие поселения, где ранее присутствовала «галилейская грубая посуда», оставлены прежними жителями 191 , возникают новые поселения со своей структурой (характерные иудейские дома) и посудой южного типа из местной глины); разрушены и оставлены финикийский административный центр в Кедеше и храм в Мицпе-Яммим, некоторые его священные предметы десакрализированы, та же участь постигла храм в Беэр-Шебе, открыт слой разрушения в Йодфате, над ним возведена хасмонейская стена. Отмечаются изменения в «обычаях трапез» (отказ от определенного типа импортной посуды, означающий, что эллинистических традиций на трапезах более не придерживались), по всей территории Галилеи появляются хасмонейские монеты 192 .

Выделено несколько археологических маркеров еврейской идентичности населения Галилеи этого времени, указывающих на его отношение к храму и Иерусалиму. Это: (а) ступенчатые бассейны для ритуальных омовений (мик-вы), появившиеся непосредственно после хасмонейского завоевания; (б) широкое использование каменных сосудов, которые начали производиться в Галилее вскоре после того, как их стали делать в Иерусалиме; (в) отсутствие свиных костей. Найдено много предметов и следов обрядов с очевидной религиозной функцией, например: (г) совочки для ладана; (д) следы обряда погребений с использованием типично иудейских локулов (кохим). Именно религиозной мо- тивацией может быть объяснено (е) широкое распространение хасмонейских и иродианских монет из Иерусалима, без изображения живых существ193, и масляных «иродианских» светильников, а также предпочтение в некоторых местах местной посуды перед импортной. О близости религиозных традиций Галилеи и Иерусалима свидетельствуют находки остатков синагоги и украшенного рельефом камня в Магдале194.

Введенные в последние годы в научный оборот многочисленные находки заставили (без фундаментальной коррекции) несколько дифференцировать образ еврейской Галилеи. При том, что, как было сказано, намечается консенсус в вопросе о еврейской идентичности галилеян, очевидна разница в мнениях по некоторым аспектам процесса эллинизации, несомненно имевшей место в Галилее. Так, А. Берлин, анализировавшая изменения в повседневной жизни галилейских иудеев этого времени, видит признаки их религиозной мотивации — сопротивление эллинизации, воспринимаемой как угроза прежним религиозным традициям 195 .

В то же время находки в ряде городских и деревенских контекстов типичных построек и предметов эллинистической культуры указывают на то, что некоторые социальные группы галилеян вполне могли воспринимать эллинистические представления о роскоши, не отказываясь при этом от ценностей своих религиозных традиций (типичная для хасмонейского варианта эллинизма черта).

С учетом новых археологических данных к описанию ситуации в Галилее вполне применимы понятия урбанизации и связи со средиземноморской культурой или с культурой все более эллинизирующегося еврейского высшего класса. Чтобы определить степень эллинистического влияния в Галилее, более не нужно искать четких следов «языческой» идентичности. Языческое присутствие в Галилее I в. до Р.Х. и I в. по Р.Х. действительно очень маргинально 196 , что, однако, не означает, что галилейское общество было менее эллинизировано, чем население соседних регионов.

Можно сделать заключение о том, что археология играет заметную роль в преодолении прежних представлений об эллинизации как процессе, ведущем к подавлению прежней идентичности жителей Иудеи197, и о хасмонейском завоевании как антиэллинистическом движении. Эллинизм и иудаизм воспринимаются в современных дискуссиях не как альтернативы, эллинизация понимается как новая возможность для выражения иудеями собственной идентичности, хотя не всегда свободная от конфликтов198.

Список литературы Этно-религиозная идентичность галилеян раннеримского времени в свете археологии: состояние вопроса на начало XXI в

- Бабкина С.В. Итурея//Православная энциклопедия. Т. 28. М., 2012. С. 356-358.

- Беляев Л.А. Дан, Тель//Православная энциклопедия. Т. 13. М., 2006. С. 719-723.

- Неклюдов К.В. Проблема Галилеи раннеримского времени как культурного и политического контекста провозвестия Иисуса (по материалам западной историографии XIX-XX вв.)//Христианское чтение. 2013. № 2. С. 133-169.

- Тарханова С.В., Коротков П.А., Неклюдов К.В. Капернаум//Православная энциклопедия. Т. 30. М., 2012. С. 533-543.

- Чехановец Я. Кедес, Тель//Православная энциклопедия. Т. 32. М., 2013. С. 307-309.

- Adan-Bayewitz D., Aviam M. Iotapata, Josephus and the Siege of 67: Preliminary Report on the 1992-1994 Seasons//JRA. 1997. Vol. 10. P. 131-165.

- Adan-Bayewitz D. Common Pottery in Roman Galilee: A Study of Local Trade. Ramat-Gan, 1993.

- Adan-Bayewitz D. On the Chronology of the Common Pottery of Northern Roman Judaea/Palestine//One Land, Many Cultures: Archaeological Studies in Honour of Stanislao Loffreda OFM/Ed. G.C. Bottini, L.D. Segni, L.D. Chrupcala. Jerusalem, 2003. P. 5-32.

- Adan-Bayewitz D., Asaro F., Wieder M., Giauque R.D. Preferential Distribution of Lamps from the Jerusalem Area in the Late Second Temple Period (Late First Century B.C.E-70 C.E.)//BASOR. 2008. Vol. 350. P. 37-85.

- Adan-Bayewitz D., Wieder M. Ceramics From Roman Galilee: A Comparison of Several Techniques for Fabric Characterization//Journal of Field Archaeology. 1992. Vol. 19. P. 189-205.

- Alt A. Galiläische Probleme//Palästinajahrbuch. 1937. Vol. 33. S. 52-88; 1938. Vol. 34. S. 80-93; 1939. Vol. 35. S. 64-82; 1940. 36. S. 78-92; статьи переизданы в: Idem. Kleine Schriften zur Geschichte des Volkes Israel. Bd. 2. München, 1953. S. 363-435.

- Anderson J.D. The Impact of Rome on the Periphery: The Case of Palestina-Roman Period (63 B.C.E.-324 C.E.)//The Archaeology of Society in the Holy Land/Ed. T.E. Levy. New York, 1995.

- Arav R. Bethsaida//Jesus and Archaeology/Ed. J.H. Charlesworth. Grand Rapids, 2006. P. 145-166.

- Arav R., Freund R.A., eds. Bethsaida: A City by the North Shore of the Sea of Galilee. Kirksville, 1995-2004. 3 vols.

- Arbel Y. The Historical Impact and Archaeological Reflections of Intense Religious Movements: Diss. San Diego, 2005.

- Ariel D.T. Stamped Amphora Handles from Bethsaida//Bethsaida: A City by the North Shore of the Sea of Galilee/Ed. R. Arav, R.A. Freund. Kirkville, 2009. Vol. 4. P. 267-292.

- Ariel D.T., Finkielsztejn G. Stamped Amphora Handles//Tel Anafa I, i: Final Report on Ten Years of Excavation at a Hellenistic and Roman Settlement in Northern Israel/Ed. S.C. Herbert. Ann Arbor, 1994. P. 183-240.

- Aviam M. First Century Jewish Galilee: An Archaeological Perspective//Religion and Society in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches/Ed. D.R. Edwards. New York, 2004. P. 7-27.

- Aviam M. Distribution Maps of Archaeological Data from the Galilee: An Attempt to Establish Zones Indicative of Ethnicity and Religious Affilation//Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient Galilee: A Region in Transition/Hrsg. J. Zangenberg. Tübingen, 2007. P. 115-132.

- Aviam M. First Century Jewish Galilee: An Archaeological Perspective//Religion and Society in Roman Palestine: Old Questions, New Approaches/Ed. D.R. Edwards. New York, 2004. P. 7-27.

- Aviam M. Galilee: The Hellenistic to Byzantine Periods//NEAEHL. 1993. Vol. 2. P. 453-458.

- Aviam M. Hellenistic Fortifications in the «Hinterland» of 'Akko-Ptolemais//Idem. Jews, Pagans and Christians in the Galilee: 25 Years of Archaeological Excavations and Surveys: Hellenistic to Byzantine Periods. Rochester, 2004. P. 22-30.

- Aviam M. Introduction: Borders between Jews and Gentiles in the Galilee//Idem. Jews, Pagans and Christians in the Galilee: 25 Years of Archaeological Excavations and Surveys: Hellenistic to Byzantine Periods. Rochester, 2004. P. 9-21.

- Aviam M. Socio-Economic Hierarchy and Its Economic Foundations in 1. Cent. Galilee: The Evidence from Yodefat and Gamla//Josephus Flavius: Interpretation and History/Ed. M. Mor, P. Stern, J. Pastor. Leiden, 2011. P. 29-38.

- Aviam M. The Hellenistic and Hasmonaean fortress and Herodian siege complex at Qeren Naftali//Idem. Jews, Pagans and Christians in the Galilee: 25 Years of Archaeological Excavations and Surveys: Hellenistic to Byzantine Periods. Rochester, 2004. P. 59-88.

- Aviam M., Syon D. Jewish Ossilegium in Galilee//What Has Athens to Do With Jerusalem: Essays on Classical, Jewish, and Early Christian Art and Archaeology in Honor of Gideon Foerster/Ed. L.V. Rutgers. Leuven, 2002. P. 151-185.

- Aviam M. People, Land, Economy, and Belief in First Century Galilee and its Origins: A Comprehensive Archaeological Synthesis//The Galilean Economy in the Time of Jesus/Ed. D. Fiensy. Sheffield, 2013. P. 5-48.

- Aviam M. The Decorated Stone from the Synagogue at Migdal: A Holistic Interpretation and a Glimpse into the Life of Galilean Jews at the Time of Jesus//NT. 2013. Vol. 55. № 3. P. 205-220.

- Aviam M. The Hasmonaean Dynasty's Activities in the Galilee//Idem. Jews, Pagans and Christians in the Galilee: 25 Years of Archaeological Excavations and Surveys: Hellenistic to Byzantine Periods. Rochester, 2004e. P. 41-50.

- Aviam M. Distribution Maps of Archaeological Data from the Galilee: An Attempt to Establish Zones Indicative of Ethnicity and Religious Affilation//Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient Galilee: A Region in Transition/Ed. J. Zangenberg. Tübingen, 2007. P. 115-132.

- Avshalom-Gorni D., Getzov N. Phoenicians and Jews: A Ceramic Case-Study//The First Jewish Revolt: Archaeology, History and Ideology/Eds. A.M. Berlin, J.A. Overman. London; New York, 2002. P. 74-84.

- Bar-Kochva B. Manpower, Economics, and Internal Strife in the Hasmonaean State//Armees et fiscalité dans le monde antique: Actes de colloque national, Paris 14-16 Octobre 1976: Colloques nationaux du Centre National de la Recherche Scientifique 936. Paris, 1977. P. 167-196.

- Bar-Nathan R., Netzer E. Hasmonean and Herodian Palaces at Jericho: Final Reports of the 1973-1987 Excavations. Vol. 3: The Pottery. Jerusalem, 2002.

- Bauer W. Jesus der Galiläer//Festgabe für Adolf Jülicher. Tübingen, 1927. S. 16-34; переиздано: Idem. Aufsätze und kleine Schriften/Hrsg. G. Strecker. Tübingen, 1967. S. 91-108.

- Ben-Tor A. Hazor//OEANE. 1997. Vol. 3. P. 4-5.

- Berlin A. Gamla. Vol. 1: The Pottery of the Second Temple Period: The Shmarya Gutmann Excavations, 1976-1989. Jerusalem, 2006.

- Berlin A.M. Jewish Life before the Revolt: The Archaeological Evidence//JSJ. 2005. Vol. 36. P. 417-470.

- Berlin A.M. Romanization and Anti-Romanization in Pre-Revolt Galilee//eadem, J.A. Overman, eds. The First Jewish Revolt: Archaeology, History, and Ideology. London; New York, 2002. P. 57-73.

- Berlin A.M. The Plain Wares//Tel Anafa. Pt 2/1: The Hellenistic and Roman Pottery/Ed. S.C. Herbert, A. Berlin e.a..Ann Arbor, 1997, здесь: P. 95-96.

- Berlin A., Frankel R. The Sanctuary at Mizpe Yammin: Phoenician Cult and the Terriatory in the Upper Galilee during the Persian Period//BASOR. 2012. Vol. 366. P. 25-78.

- Berlin A.M. Identity Politics in Early Roman Galilee//The Jewish Revolt against Rome: Interdisciplinary Perspectives/Ed. M. Popović. Leiden, 2011. P. 69-106.

- Bertram G. Der Hellenismus in der Urheimat des Evangeliums//Archiv für Religionswissenschaft. 1935. Bd. 32. S. 265-281.

- Bonnie R., Richard J. Building D1 at Magdala Revisited in the Light of Public Fountain Architecture in the Late Hellenistic East//IEJ. 2012. Vol. 62. P. 71-88.

- Chancey M.A. Greco-Roman Culture and the Galilee of Jesus. Camb.; N. Y., 2005.

- Chancey M.A. The Cultural Milieu of Ancient Sepphoris//NTS. 2001. Vol. 47. № 2. P. 127-145.

- Chancey M.A. The Epigraphic Habit of Hellenistic and Roman Galilee//Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient Galilee: A Region in Transition/Hrsg. J. Zangenberg. Tübingen, 2007. P. 83-98.

- Chancey M.A. The Myth of a Gentile Galilee. Cambridge, 2002.

- Claußen C. Synagogen Palästinas in neutestamentlicher Zeit//Zeichen aus Text und Stein: Studien auf dem Weg zu einer Archäologie des Neuen Testaments. 2003. S. 351-380.

- Collins J.J. Cult and Culture: The Limits of Hellenization in Judea//Hellenism in the Land of Israel/Ed. J.J. Collins, G.E. Sterling. Notre Dame, 2001. P. 38-61.

- Crossan J.D., Reed J.L. Excavating Jesus Beneath the Stones, Behind the Texts. L., 2001.

- Dar Sh. Settlements and Cult Sites on Mount Herman, Israel: Ituraean Culture in the Hellenistic and Roman Periods. Oxford, 1993.

- Dar Sh., Kokkinos N. The Greek Inscriptions from Senaim on Mount Hermon//PEQ. 1992. Vol. 124. P. 9-25.

- Derfler S. The Hellenistic Temple at Tel Beersheva. Lewiston, 1993.

- Edwards D.R. Identity and Social Location in Roman Galilean Villages//Religion, Ethnicity, and Identity in Ancient Galilee: A Region in Transition/Ed. J. Zangenberg. Tübingen, 2007. P. 357-374.

- Edwards D.R. Walking the Roman Landscape in Lower Galilee: Sepphoris, Jotapata and Khirbet Qana//A Wandering Galilean: Essays in Honour of S. Freyne. Leiden; Boston, 2009. P. 219-236.

- Emberling G. Ethnicity in Complex Societies: Archaeological Perspectives//Journal of Archaeological Research. 1997. Vol. 5. № 4. P. 295-344.

- Eshel H. A Note on «Miqvaot» At Sepphoris//Archaeology and the Galilee: Texts and Contexts in the Graeco-Roman and Byzantine Periods/Ed. D.R. Edwards, C.T. McCollough. Atlanta, 1997. P. 131-133.

- Finkelstein L. The Pharisees: The Sociological Background of their Faith. Philadelphia, 19623. Vol. 1. P. 40-60.

- Fitzmyer J.A. The Languages of Palestine in the First Century//CBQ. 1972. Vol. 32. P. 501-531.

- Fortner S. Betsaida/Iulias in hellenistisch-römischer Zeit: Von der kome zur polis des Philippus//Leben am See Gennesaret/Ed. Faßbeck, S. Fortner, A. Rottloff, J. Zangenberg. Mainz am Rhein, 2003. S. 104-109.

- Fortner S., Rottloff A. Signale aus der Vergangenheit: Die Rekonstruktion des täglichen Lebens am See in hellenistisch-römischer Zeit am Beispiel der archäologischen Funde aus Betsaida//Ibid. S. 138-146.

- Frankel R. Mizpe Yammim, Mount//NEAEHL. 1993. Vol. 3. P. 1061-1063.

- Frankel R., Getzov N., Aviam M., Degani A., eds. Settlement Dynamics and Regional Diversity in Ancient Upper Galilee: Archaeological Survey of Upper Galilee. Jerusalem, 2001.

- Frankel R., Ventura R. The Mispey Yamim Bronzes//BASOR. 1998. Vol. 311. P. 39-56.

- Freyne S. Galilee as Laboratory: Experiments for New Testament Historians and Theologians//NTS. 2007. Vol. 53. № 2. P. 147-164.

- Freyne S. Galilee from Alexander the Great to Hadrian, 323 B. C.E to 135 CE: A Study of Second Temple Judaism. Wilmington, 1980

- Fritz V. Kinneret: Ergebnisse der Ausgrabungen auf dem Teil el-Oreme am See Gennesaret 1982-1985. Wiesbaden, 1990.

- Gal Z. The Lower Galilee in the Iron Age II: Analysis of Survey Material and its Historical Interpretation//Tel Aviv. 1988-1989. Vol. 15-16. P. 56-64.

- Gal Z. Lower Galilee during the Iron Age. Winona Lake, 1992.

- Gal Z. Galilee: Chalcolithic to Persian Periods//NEAEHL. 1993. Vol. 2. P. 450-453. P. 451.

- Gal Z. Galilee in the Bronze and Iron Ages//OEANE. 1997. Vol. 2. P. 369-370.

- Galor K. The Stepped Water Installations of Sepphoris//The Archaeology of Difference: Gender, Ethnicity, Class, and the «Other» in Antiquity: Studies in Honor of E. M. Meyers/Ed. D. Edwards, Th. McCollough. Boston, 2007. P. 203-215.

- Georgi D. Jüdischer Synkretismus//Die Griechen und das antike Israel: Interdisziplinäre Studien zur Religions-und Kulturgeschichte des Heiligen Landes/Hrsg. S. Alkier, M. Witte. Fribourg; Göttingen, 2004. S. 155-183.

- Gibson S. Stone Vessels of the Early Roman Period From Jerusalem and Palestine: A Reassessment//One Land -Many Cultures: Archaeological Studies in Honour of S. Loffreda/Ed. G.C. Bottini, L. Di Segni, L.D. Chrupcala. Jerusalem, 2003. P. 287-308.

- Goodman M. Galilean Judaism and Judaean Judaism//The Cambridge History of Judaism/Ed. W. Horbury. Cambridge, 1999. Vol. 3: The Early Roman Period. P. 596-617.

- Grundmann W. Jesus der Galiläer und das Judentum. Leipzig, 1940, 1941.

- Gutman S. Gamla//NEAEHL. 1993. Vol. 2. P. 459-463.

- Hachlili R. Ancient Synagogues: Archaeology and Art: New Discoveries and Current Research. Leiden, 2013.

- Hanson R.S. Tyrian influence in the Upper Galilee. Cambridge (Mass.), 1980.

- Hartal M. Khirbet Zemel 1985-1986//IEJ. 1987. Vol. 37. P. 270-272.

- Hengel M. Judentum und Hellenismus: Studien zu ihrer Begegnung unter besonderer Berücksichtigung Palästinas bis zur Mitte des 2. Jh. v. Chr. Tübingen, 1969. 1988³.

- Horsley R.A. Archaeology, History, and Society in Galilee: The Social Context of Jesus and the Rabbis. Valley Forge, 1996.

- Jensen H.M. Herod Antipas in Galilee: The Literary and Archaeol. Sources on the Reign of Herod Antipas and its Socio-Economic Impact on Galilee. Tüb., 2006, 2010.

- Jensen H.M. Herodes Antipas in Galiläa: Freund oder Feind des historischen Jesus?//Jesus und die Archäologie Galiläas/Hrsg. C. Claußen. Neukirchen-Vluyn, 2008. S. 39-73.

- Kamlah J. Zwei nordpalästinische ‘Heiligtümer’ der persischen Zeit und ihre epigraphischen Funde//ZDPV. 1999. Vol. 115. S. 163-187.