Этнодемографическая динамика поселенческой сети Ростовской области: тенденции начала XXI века

Автор: Сущий Сергей Яковлевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Условия, ресурсы, факторы и механизмы развития Юга России

Статья в выпуске: 1 т.9, 2021 года.

Бесплатный доступ

Целью статьи является анализ темпов, субрегиональной и расселенческой специфики этнодемографической динамики поселенческой сети Ростовской области. Исследование зафиксировало существенное замедление в начале XXI в. процесса замещения в поселениях региона русского старожильческого населения представителями крупных общин. Тем не менее в начале 2010-х гг. в данный процесс было уже вовлечено около 500 населенных пунктов области (четверть от общей численности). Наиболее интенсивно данный процесс протекал на нижнем уровне системы расселения - в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек. В 2010 г. более 11 % таких поселений уже прошли через кардинальную этнодемографическую трансформацию своего населения или были близки к ее завершению. Среди поселений численностью населения 101-300 чел. таких было 3,9 %; среди поселений численностью 301-1000 чел. - 1,2 %. Крупных населенных пунктов (больше 1 тыс. жителей), прошедших через кардинальное замещение старожильческого населения, в области не было. Основная масса поселений, вовлеченных в этот трансформационный процесс, располагалась в южных и восточных районах области, где локализовались крупные общины турок-месхетинцев, чеченцев и народов Дагестана. Делается вывод, что процесс этнодемографической трансформации поселенческой сети региона на всю обозримую перспективу останется ограниченным уровнем малых и небольших поселений, а территориально - югом и востоком области. При этом уже к 2030-2035 гг. в регионе могут появиться достаточно обширные группы поселений почти полностью утративших старожильческое население и обладающих высоким уровнем социально-экономической и социокультурной специфики. Перед местной властью встанет сложная задача комплексной оптимизации взаимодействия таких территориально-этнических ареалов с региональным социумом.

Ростовская область, поселенческая сеть, этнические общины, старожильческое население, этнодемографическая трансформация, естественное воспроизводство, миграционные процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/149138040

IDR: 149138040 | УДК: 314.925 | DOI: 10.15688/re.volsu.2021.1.11

Текст научной статьи Этнодемографическая динамика поселенческой сети Ростовской области: тенденции начала XXI века

DOI:

Цитирование. Сущий С. Я., 2021. Этнодемографическая динамика поселенческой сети Ростовской области: тенденции начала XXI века // Региональная экономика. Юг России. Т. 9, № 1. С. 128–140. DOI:

Постановка проблемы

Проблемы демографической, этнонацио-нальной, расселенческой динамики населения Ростовской области не обделены вниманием научного сообщества. Тем более, что с данными аспектами функционирования регионального социума связаны многие значимые проблемы его современного социально-экономического развития [Концепция демографической политики ... , 2009]. Ростовская область, являясь одним из крупнейших по численности населения российских регионов, на протяжении всего постсоветского периода характеризуется максимальными (в пределах всего южного макрорегиона) темпами естественной депопуляции [Раужин, 2011; Розин, Сущий, 2011].

В центре внимания специалистов находились варианты стабилизации демографической ситуации в области [Богачев, Кизицкий, 2009; Ки-зицкий, 2005]; кратко- и среднесрочные прогнозы динамики ее населения [Бенклян, 2016; Сущий, 2017; Демографические аспекты ... , 2014]; направления и масштабы его миграционной активности [Денисова, 2016]. Привлекали внимание исследователей и сдвиги в этнонациональ-ной структуре областного населения [Розин, Сущий, 2011], существенно усиленные системными реформами российского общества конца XX – начала XXI века. Вместе с тем ряд вопросов обширного комплекса проблем демографического развития Ростовской области требует более детального изучения. К их числу относится и анализ основных трендов этнодемог-рафической динамики современной расселен-ческой сети региона.

Этнодемографическая динамика региональной поселенческой сети

Исследование этнодемографической динамики населения Ростовской области обнаруживает устойчивую доминанту русского населения (его доля в последние 60–80 лет сохраняется на уровне 89–91 %) [Розин, Сущий, 2011: 33]. Таким образом, на диаспоры в сумме приходится только одна десятая населения региона. Но если совокупная доля этнических меньшинств оставалась величиной, близкой к константе, то соотношение отдельных диаспор и их общая иерархия в постсоветский период изменились весьма существенно (см. табл. 1).

Как уже отмечалось, в постсоветский период Ростовская область характеризовалась максимальными (в пределах южного макрорегиона) размерами естественных потерь населения. Причем в первую очередь они были связаны с убылью русских. За 2002–2010 г. их число сократилось в области на 140 тыс. человек. В 2011– 2020 гг. в результате естественной убыли область потеряла еще 3,3 % своего населения. У русских региона данный показатель был еще выше и по нашим расчетам за последнее десятилетие мог составить 4,3–5 % от общей их численности (около 160–180 тыс. чел.).

В такой ситуации ощутимое сокращение удельного веса русских в национальной структуре населения региона может представляться практически неизбежным. Однако и ведущие областные диаспоры в 2000–2010-е гг. демонстрировали разнонаправленную естественную динамику. При этом одна из двух крупнейших общин (украинцы) характеризовалась стреми-

Таблица 1

Численность ведущих этнических групп Ростовской области (1989–2010 гг.), тыс. чел.

|

Этнические группы |

Число (тыс. чел.) |

Доля (%) |

||||

|

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

1989 г. |

2002 г. |

2010 г. |

|

|

Русские |

3 844,3 |

3 934,8 |

3 795,6 |

89,60 |

89,30 |

88,70 |

|

Армяне |

62,6 |

110,0 |

110,7 |

1,46 |

2,50 |

2,59 |

|

Украинцы |

178,8 |

118,5 |

77,8 |

4,17 |

2,70 |

1,82 |

|

Турки |

0,08 |

28,5 |

35,9 |

– |

0,65 |

0,84 |

|

Азербайджанцы |

10,2 |

16,5 |

18,0 |

0,23 |

0,37 |

0,42 |

|

Цыгане |

11,2 |

15,2 |

16,7 |

0,26 |

0,34 |

0,39 |

|

Белорусы |

38,0 |

26,6 |

16,5 |

0,88 |

0,60 |

0,39 |

|

Татары |

17,1 |

17,9 |

13,9 |

0,39 |

0,41 |

0,32 |

|

Корейцы |

7,1 |

11,7 |

11,6 |

0,17 |

0,27 |

0,27 |

|

Чеченцы |

17,2 |

15,5 |

11,5 |

0,40 |

0,35 |

0,27 |

|

Грузины |

6,6 |

10,6 |

8,3 |

0,15 |

0,24 |

0,19 |

|

Даргинцы |

6,2 |

6,7 |

8,3 |

0,14 |

0,15 |

0,19 |

|

Молдаване |

10,2 |

7,6 |

6,7 |

0,24 |

0,17 |

0,16 |

|

Немцы |

7,5 |

6,8 |

4,2 |

0,17 |

0,15 |

0,10 |

|

Евреи |

10,5 |

5,0 |

3,2 |

0,24 |

0,11 |

0,07 |

Примечание. Составлено по: [Всесоюзная перепись населения 1989 года; Всероссийская перепись населения 2002 года; Всероссийская перепись населения 2010 года].

тельным сокращением, связанным с ускоренной ассимиляцией, а репродуктивная активность второй (армяне) находилась на уровне простого естественного воспроизводства. За 2002– 2010 гг. совокупный демографический потенциал десяти крупнейших диаспор Дона сократился на 13,5 % (с 371 до 321 тыс. чел.), тогда как потери областного русского населения ограничились 3,5 % его численности. Есть все основания полагать, что и в 2010-е гг. сохранилась данная тенденция параллельной абсолютной убыли русского и остального населения области. Следовательно, в целом сохранялось и удельное соотношение данных компонент без оправдания опасений ряда специалистов о возможной быстрой этнической дерусификации региона.

Но если в масштабах всего областного социума вероятность заметной трансформации его национальной структуры является минимальной даже в самой отдаленной перспективе, то в отдельных субрегионах области данная проблема приобретала актуальность уже в конце советского периода. В связи с этим отдельный интерес представляет анализ национальной структуры поселенческой сети как конкретных административных районов (или их групп), так и различных уровней всей системы расселения региона.

Как представляется, исследовать динамику и масштабы процесса трансформации национального состава поселений разного таксономи- ческого ранга можно, используя в качестве основного индикатора долю в них русского населения, поскольку еще в начале 1970-х гг. поселенческая сеть Ростовской области характеризовалась высоким уровнем национальной однородности. Русские абсолютно доминировали в подавляющем большинстве сельских населенных пунктов на всех уровнях системы расселения – от малых хуторов до крупных сел и районных центров. Известным исключением являлся Мясниковский район, основу поселенческой сети которого составляли населенные пункты, основанные армянами, осевшими на нижнем Дону в конце XVIII века. Несколько старожильческих армянских поселений имелось и в Егорлыкском районе на юге области. В ряде районов, пограничных с Украинской ССР, обнаруживался повышенный удельный вес украинцев, но и он ограничивался 5–8 %. Доля русских в поселениях области всех таксономических уровней, как правило, превышала 90 %.

Таким образом, темпы и масштабы снижения данного показателя в последние 20–30 лет могут служить индикатором процесса этнонаци-ональной трансформации как отдельных поселений, так и их территориальных множеств. Для проведения подобного исследования были использованы материалы последней Всероссийской переписи населения 2010 г. [База данных муниципальных образований ...]. Для оценки стадии эт-нодемографической трансформации отдельных поселений была принята следующая шкала

(табл. 2). Учитывая, что 2 225 из 2 248 населенных пунктов области (или 99 %) являются сельскими, речь, по сути, идет о динамике именно сельской поселенческой сети. Анализ этнодемографи-ческой динамики городской системы области в силу ее серьезной специфики предполагает проведение самостоятельного исследования.

Моноэтничность областной поселенческой сети ощутимо нарушается уже в последние десятилетия советского периода, с началом активного освоения пустынных восточных и юго-восточных районов области выходцами из республик Северо-Восточного Кавказа, специализированными на пастбищном животноводстве. За 1970–1989 гг. областная чеченская община выросла с 2,5 тыс. до 17,2 тыс. чел.; даргинская и аварская – соответственно с 0,45 тыс. до 6,2 тыс. и с 0,55 тыс. до 4,1 тыс. человек. Ориентированные на микропоселения (самый нижний уровень системы расселения), такие мигранты даже в небольшом количестве серьезно меняли национальную структуру места своего проживания. Таким образом, в значительном числе населенных пунктов юго-восточного и восточного субрегионов области начинается процесс этнодемографической трансформации старожильческого населения, который активизируется по мере социально-экономического укоренения переселенцев и пополнения этнических групп новыми мигрантами.

Системный кризис СССР и последующий распад государства вносят существенные коррективы в данный трансформационный процесс. С одной стороны, резко сокращается приток новых северокавказских переселенцев на юг и юго-восток области (с конца 1980-х гг. наблюдается даже некоторый отток представителей этих этнических общин на малую родину). С другой – множественные межнациональные конфликты, вспыхнувшие на постсоветском пространстве, и социально-экономические проблемы новых государств ближнего зарубежья становятся причиной масштабного притока в область беженцев и вынужденных переселенцев. География их расселения охватывает уже весь Донской регион.

При этом многие этнические мигранты в силу своей профессиональной ориентации или материальных ограничений выбирают для жизни сельскую местность. Таким образом, процесс этнодемографической трансформации в той или иной степени распространяется на всю поселенческую сеть области. Но наиболее ощутимым остается на ее нижних уровнях, в малых и небольших населенных пунктах.

Среди множества национальностей, заметно увеличивших в первое постсоветское десятилетие представительство в региональном социуме, следует выделить армян и турок-месхетинцев. Армянская община за 1989–2002 гг. выросла с 62,6 до 110 тыс. чел., существенно расширив свою географию (если в конце 1980-х гг. в области было только 4 административных района, в которых проживало более 300 армян, то в 2002 г. таких уже было 28). Число турок-месхетинцев за этот же период выросло на два порядка – с 78 чел. до 28,5 тысяч. Практически все это множество осело в сельской местности, существенным образом изменив национальную структуру многих поселений своего компактного проживания (Мартыновский, Сальский, Волгодонской, Багаевский, Семикарокор-ский районы).

При этом в 1990-е гг. продолжался и процесс этнодемографической трансформации поселенческой сети, находившейся в зоне расселения крупных северокавказских общин. Характерный для 1988–1993 гг. отток их представителей в свои материнские республики остановился в середине 1990-х гг. и к концу данного десятилетия сменился новым пополнением. Однако масштабы его

Таблица 2

Процесс этнодемографической трансформации поселений Ростовской области

|

Доля русских в поселении, % |

Стадия процесса этнодемографической трансформации населенного пункта |

|

Более 85 |

Устойчивая национальная структура населения |

|

75–85 |

Поселения на входе в процесс этнодемографической трансформации |

|

60–75 |

Начальный этап трансформационного процесса |

|

30–60 |

Стадия активной трансформации |

|

20–30 |

Завершающая стадия трансформации |

|

Менее 20 |

Поселения, завершившие процесс этнодемографической трансформации своего населения |

Примечание. Составлено автором.

остались ограниченными. Положительная количественная динамика северокавказских этнических групп в поселениях юга и востока области уже в первую очередь определялась естественным воспроизводством. Если рождаемость у русского старожильческого населения данных субрегионов в конце 1990-х гг. опустилась до 9–11 ‰, то у представителей северокавказских общин она находилась на уровне 25– 40 ‰. Показатели смертности соответственно составляли 13–15 и 5–6 ‰. Таким образом, даже без учета миграционного фактора местное русское население ежегодно теряло порядка 0,5– 0,6 % своей численности, а этнические общины росли на 2,0–3,5 %.

Между тем миграционный фактор продолжал играть существенную роль, прежде всего обнаруживаясь именно в демографической динамике поселений, вступивших в процесс активной этнонациональной трансформации. Появление и закрепление в населенном пункте значительной по его меркам иноэтнической группы, обладавшей существенной психоповеденческой, социокультурной и хозяйственной спецификой, активизировало отток старожильческого населения. Особенно когда удельный вес этнических переселенцев в территориальном сообществе достигал значительной величины. Ее конкретный уровень для отдельных поселений мог различаться в зависимости от множества факторов. При этом в любом случае сокращение доли русских до 60–70 %, тем более до 40–50 %, как правило, существенно ускоряло трансформационный процесс за счет роста миграционного оттока местного старожильческого населения.

Именно такой вариант этнодемографичес-кой динамики демонстрировали многие сельские поселения области в 2000–2010-е гг. – в период, для которого был характерен ограниченный масштаб внешнего пополнения крупных диаспор, включенных в процесс этнодемографической трансформации поселенческой сети региона.

Армянская и турецкая община в 2000-е гг. увеличили свои размеры соответственно на 0,7 % и 26 %, а ведущие северокавказские диаспоры продемонстрировали разнонаправленную динамику – чеченская сократилась на 25,8 %, даргинская и аварская выросли соответственно на 23,9 % и 13,8 %. Но в поселениях, уже включенных в процесс постепенного замещения старожильческого населения этническими переселенцами, данный процесс продолжался, хотя и не такими быстрыми темпами, как в конце ХХ века.

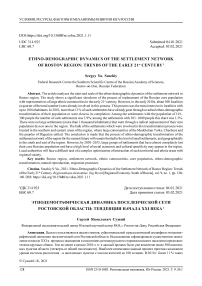

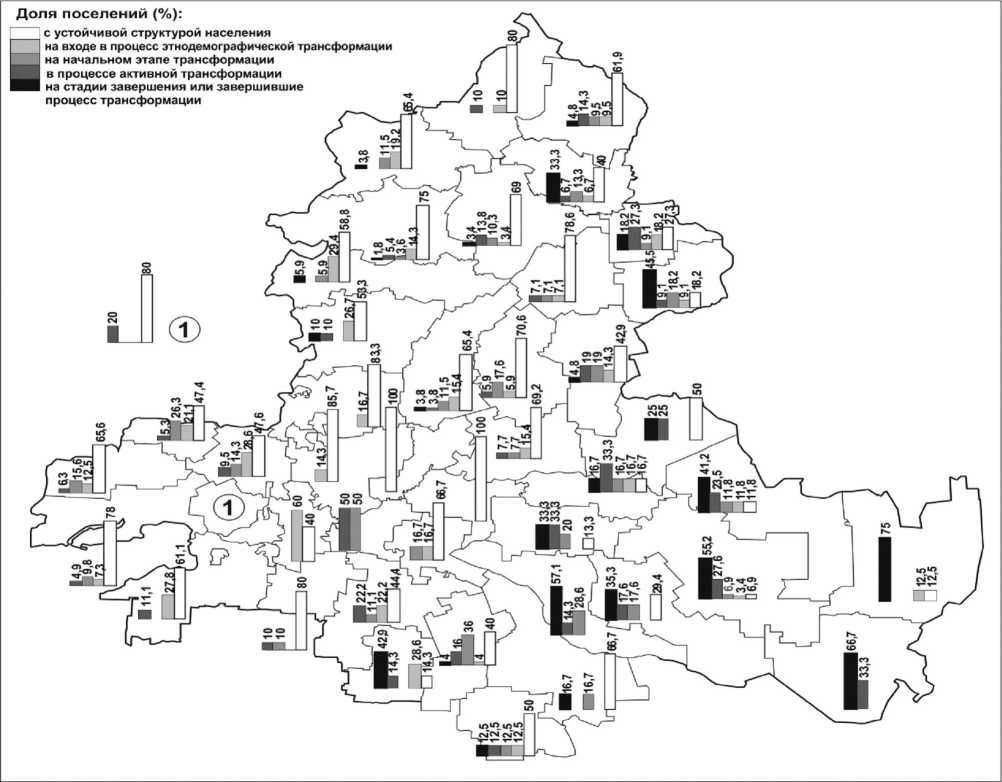

Анализ национальной структуры поселений области, выполненный с помощью представленной выше шкалы, обнаружил 103 населенных пункта (4,6 % от общего числа), которые к началу второго десятилетия XXI в. уже прошли через кардинальную этнодемографическую трансформацию своего населения или находилось на стадии ее завершения. Еще 190 поселений (8,5 %) пребывали на активной стадии данного процесса, 207 (9,2 %) в этот процесс уже втянулись, хотя и находились на его начальной стадии (рис. 1).

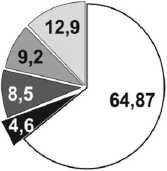

Таким образом, почти четверть из 2,25 тыс. поселений области в 2010 г. уже находилась на разных стадиях этнодемографического транзита – более или менее быстрой трансформации национальной структуры своего населения. Наиболее интенсивно процесс замещения старожильческого населения, как уже отмечалось, протекал на нижнем уровне системы расселения – в населенных пунктах с числом жителей до 100 человек.

Что вполне закономерно – даже появление нескольких семей, представляющих другую национальность, было способно ощутимо изменить этническую структуру малых поселений. Между тем выбор мигрантов, особенно ориентированных на хозяйственную деятельность в сфере экстенсивного животноводства, как правило, был сориентирован именно на такие населенные пункты и наиболее пустынные сельские территории области. Как результат, именно малые по-

Доля поселений (%):

с устойчивой этнодемографической структурой населения | на входе в процесс этнодемографической трансформации | на начальном этапе трансформации

] в процессе активной трансформации

■ на стадии завершения или завершившие процесс этнодемографической трансформации

Рис. 1. Процесс этнодемографической трансформации поселенческой сети Ростовской области

Примечание . Здесь и далее – рисунки составлены по: [База данных муниципальных образований, 2020].

селения первыми сталкивались с проблемой масштабного (по меркам данного таксономического уровня) иноэтнического притока и постепенного замещения старожильческого населения мигрантами.

К 2010 г. уже почти 11 % малых населенных пунктов области прошли через этнодемог-рафическую трансформацию или были близки к ее завершению. Среди поселений с числом жителей 101–300 чел. таких было 3,9 %, среди населенных пунктов размером 301–1000 чел. только 1,2 %. В группе крупных сельских поселений (более одной тыс. жителей) таких пунктов к началу 2010-х гг. еще не было.

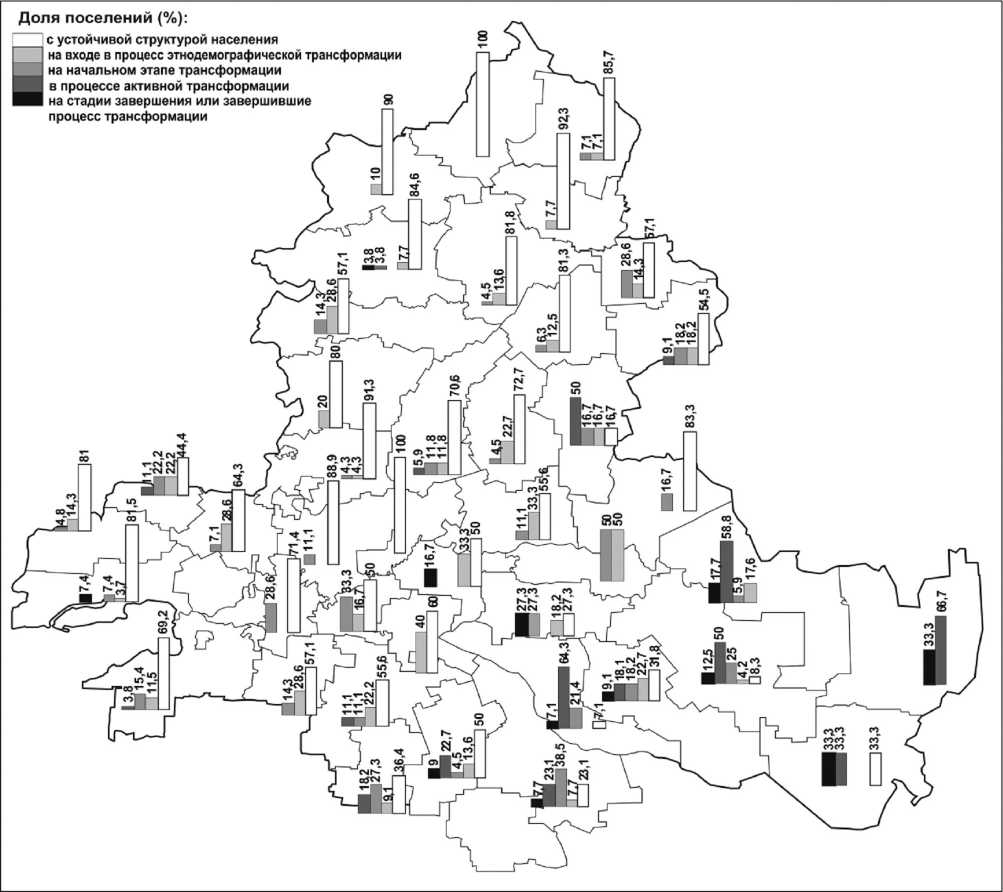

Соответственно различалась для разных таксономических рангов и доля населенных пунктов, находившихся в процессе активной трансформации (максимальной она была для небольших поселений – 11,3 %; минимальной для крупных – 3,7 %). В целом анализируемые показатели оказывались сближенными, с одной стороны, для малых и небольших поселений области (56–59,3 % населенных пунктов данных ран- гов относилось к группе с устойчивой национальной структурой), а с другой – для средних и крупных (3/4 «устойчивых» поселений) (рис. 2).

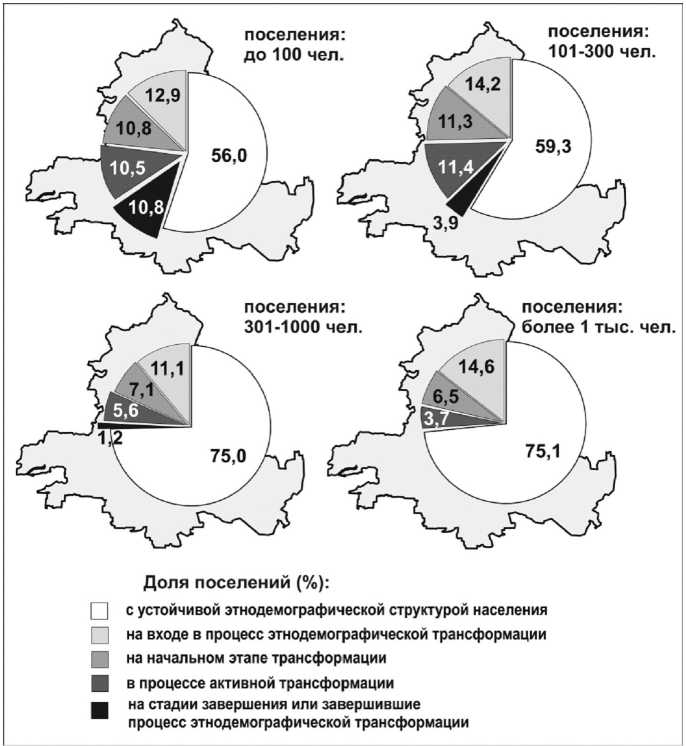

Процесс этнодемографической трансформации был неравномерен не только по «вертикали» – между различными уровнями поселенческой сети области, но и в территориальном разрезе. В шести районах области в 2010 г. около 1/3– 1/5 поселений имели в своем составе уже меньше 30 % русского населения. И только в одном из них (Мясниковский район) иноэтнические группы были представлены местными армянскими старожилами. В Заветинском, Зимовниковском, Дубовском, Мартыновском и Ремонтненском районах русское старожильческое население таких поселений было замещено этническими мигрантами в первом-втором поколении. В целом по области поселения, прошедшие через процесс этнодемографической трансформации (и/или его завершавшие), имелись уже в 26 районах из 43, в 37 районах были населенные пункты, которые находились на активной стадии данного процесса. И оставался только один район (Усть-Донец-

Рис. 2. Процесс этнодемографической трансформации поселенческой сети Ростовской области (по таксономическим рангам населенных пунктов)

кий), не имевший поселений, активно включенных в процесс смены своего старожильческого населения (рис. 3).

Вместе с тем на значительной части территории области число населенных пунктов, в которых доля русского населения опустилась ниже 60 %, все еще оставалось ограниченным. В целом активность процесса этнодемографи-ческой трансформации поселенческой сети нарастала в восточном и юго-восточном направлениях. При этом его неравномерность отчетливо обнаруживалась и на различных уровнях системы расселения в пределах самих административных районов.

Показательна в этом отношении этноде-мографическая ситуация в малых (до 100 чел.) поселениях. В Ремонтненском районе практически не осталось населенных пунктов данного размера, которые сохранили бы свое старожильческое население (2/3 завершили свою этноде-мографическую трансформацию или находились на заключительной ее стадии, еще 1/3 характеризовались интенсивным течением данного процесса). В Заветинском, Зимовниковском, Про- летарском районах 57–75 % малых поселений уже прошли или завершали такую трансформацию; в Дубовском, Обливском, Егорлыкском районах таких поселений было 41–45 %. В общей сложности в пределах южного, юго-восточного и северо-восточного субрегионов области насчитывалось 10 районов, в которых треть и более малых поселений к 2010 г. была уже этнически дерусифицирована (русские составляли менее 30 % их жителей).

Обратной была этнодемографическая ситуация в остальных частях региона. Большинство (55–80 %) малых поселений западных и центральных районов области имело в своем населении незначительное число этнических мигрантов и характеризовалось устойчивой национальной структурой с долей русских более 85 % (см. рис. 4).

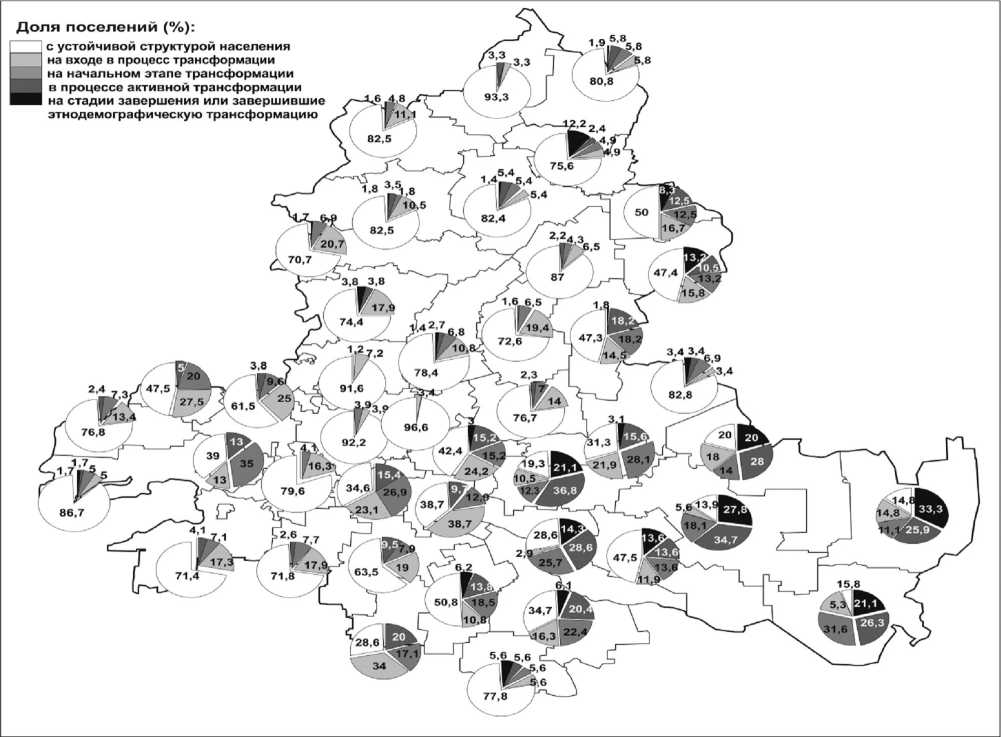

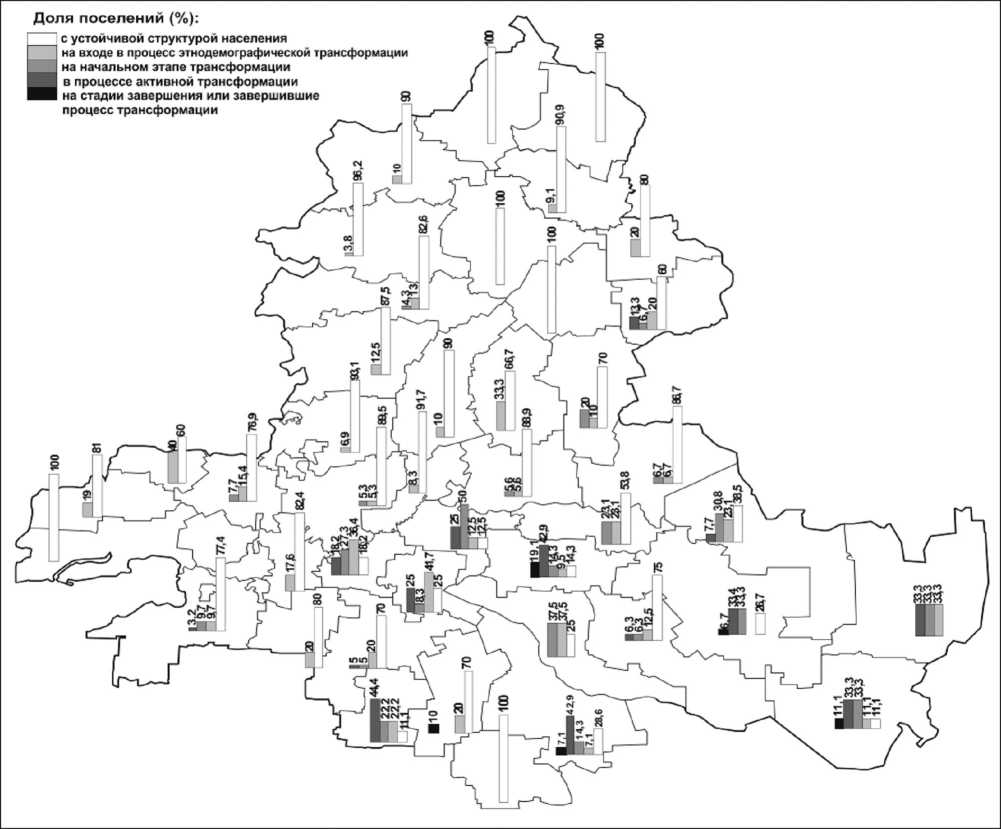

Анализ этнодемографической ситуации в небольших поселениях (101–300 чел.), относящихся к различным субрегионам области, обнаруживает достаточно широкое распространение процесса замещения старожильческого населения этническими группами и на данном таксоно-

Рис. 3. Процесс этнодемографической трансформации поселений районов Ростовской области, %

Рис. 4. Процесс этнодемографической трансформации поселений районов Ростовской области с числом жителей меньше 100 чел., %

мическом уровне системы расселения. Одна из причин – появление в постсоветский период в пределах сельских территорий области множества локальных групп этнических мигрантов (в том числе беженцев и вынужденных переселенцев), ориентированных на разнообразные, достаточно интенсивные формы сельского землепользования, уже не связанного с пастбищным животноводством. Однако и представители крупных «скотоводческих» общин в процессе расширения своего расселенческого ареала в пределы более заселенных субрегионов области и демографического освоения более высоких уровней поселенческой сети районов своей максимальной концентрации также могли менять (дополнять) сферы экономической специализации.

Как результат, среди поселений размером 100–300 чел. в ряде юго-восточных и восточных районов области немалая их часть оказалась втянута в процесс этнодемографической трансформации. На активной и завершающей стадии данного процесса находились все населенные пункты Заветинского района, 62–76 % Дубовс-кого, Зимовниковского, Пролетарского; 50–55 % Мартыновского и Морозовского районов (см. рис. 5). В целом поселения, прошедшие через кардинальную этнодемографическую трансформацию, имелись в 13 районах области. Однако если в большинстве южных и юго-восточных районов области небольших населенных пунктов, характеризуемых устойчивой национальной структурой в 2010 г. оставалось немного, то на севере и западе области их доля, как правило, составляла 75–95 %.

Территориальный анализ сельских поселений среднего размера (301–1 000 чел.) также обнаруживает концентрацию населенных пунктов, вовлеченных в процесс этнодемографической трансформации, в наименее заселенных южных и восточных районах области. Однако на данном таксономическом уровне уже практически отсутствовали поселения, прошедшие полный цикл дан-

Рис. 5. Процесс этнодемографической трансформации поселений районов Ростовской области с числом жителей 101–300 чел., %

ного процесса или близкие к его завершению. Во всей области из 656 было только 7 таких поселений. По одному в Зимовниковском, Сальском, Ремонтненском районах. Четыре таких населенных пункта располагались в Мартыновском районе – территориальном эпицентре донской общины турок-месхетинцев, одной из особенностей локализации которых являлось расселение крупными группами (несколько десятков или даже 100–250 чел.). Появление такой группы могло заметно (если не кардинально) изменить национальную структуру не только малого, но и среднего поселения.

Как результат, переселение турок-месхетинцев в начале 1990-х гг. в Ростовскую область и их концентрация в Мартыновском районе практически одномоментно изменили национальную струк- туру значительного числа местных поселений всех таксономических рангов. Процесс оптимизации возникшей в первое постсоветское десятилетие системы расселения месхетинцев в пределах Мартыновского района, перемещение их представителей между отдельными местными населенными пунктами мог ускорять или замедлять процесс их этнодемографической трансформации. При этом почти все они в той или иной степени уже были вовлечены в этот процесс. К 2010 г. 13 из 21 поселения района с числом жителей 301–1 000 чел. прошли, завершали или находились на активной стадии данного процесса и только три в него еще включились. Значительное число «средних» поселений, активно менявших национальную структуру населения в начале 2010-х гг., имелось и в ряде других восточ- ных и юго-восточных районов области (6 – в Сальском, 5 – в Зимовниковском, 4 – в Дубовском, 3 – в Ремонтненском) (рис. 6). Таким образом, процесс этнодемографической трансформации в ощутимой степени затронул и средний уровень сельской системы расселения данных территорий.

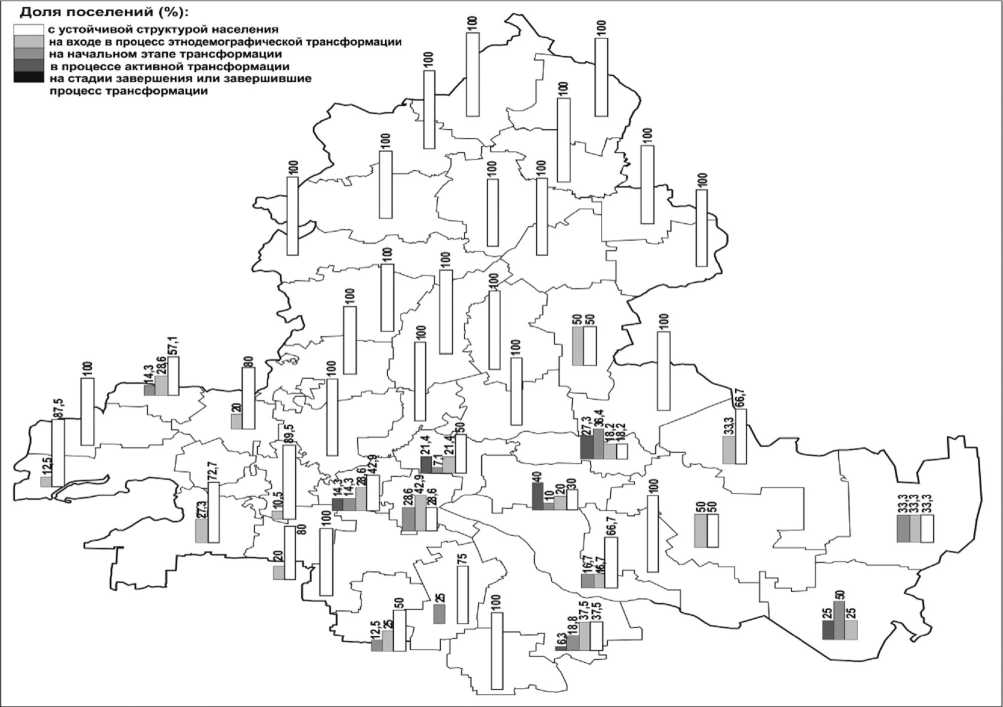

Иной была ситуация на верхнем «этаже» сельской системы расселения. Среди крупных (более 1 тыс. жителей) поселений в области не было ни одного прошедшего полный цикл этнокультурной дерусификации (здесь мы не принимаем в расчет ряда населенных пунктов Мясниковского и Егорлыкского районов, в свое время основанных армянскими переселенцами и в значительной степени сохранивших до настоящего времени свою национальную структуру).

Вместе с тем в ряде районов востока и даже центра области ситуация постепенно изменялась. В Мартыновском районе 4 из 10 крупных поселений в 2010 г. находились уже на стадии активной этнодемографической смены населения, в Волгодонском – 3 из 11, Семикаракорском – 3 из 14. Имелись такие населенные пункты в Ба-гаевском, Сальском и Ремонтненском районах (см. рис. 7). Причем большинство этих поселений оказалось включенным в данный процесс после появления в них групп турок-месхетинцев. Значительно реже причиной становилось переселение в них с нижних этажей системы расселения представителей местных северокавказских общин. Последние, конечно, могли перемещаться из малых и средних в крупные населенные пункты своих и соседних районов. Однако таких внутренних переселенцев было немного. Оказавшись в крупных поселениях, они не могли сколько-нибудь заметно изменить их национальную структуру, а большим группам турок-месхетинцев это было под силу.

Рис. 6. Процесс этнодемографической трансформации поселений районов Ростовской области с числом жителей 301–1 000 чел., %

Рис. 7. Процесс этнодемографической трансформации поселений районов Ростовской области с числом жителей больше 1 тыс. чел., %

В целом уровень крупных сельских поселений оставался слабо вовлеченным в данный процесс. В 21 районе области (весь север, значительная часть центра) все населенные пункты данного таксономического ранга характеризовались устойчивой национальной структурой населения. Еще в 8 районах имелись крупные поселения, национальная структура которых в конце XX – начале XXI в. была изменена группами этнических мигрантов, но эти сдвиги были еще незначительны (доля русских 75–85 %), чтобы говорить о начале процесса их этнодемографической трансформации.

Результаты исследования

Анализ этнодемографической динамики поселенческой сети Ростовской области позволяет сделать вывод о том, что процесс замещения русского старожильческого населения представителями крупных этнических общин, начатый в последние десятилетия советского периода, в 2000–2010-е гг. существенно замедлился. В начале 2010-х гг. в данный процесс в той или иной степени было вовлечено около 500 населенных пунктов региона, но только в 73 поселениях этно-демографическая трансформация уже завершилась (доля русских в населении была меньше 20 %), еще в 31 была близка к завершению (русских – 20–30 %); в 190 находилась в своей активной стадии (русских – 30–60 %). Основная масса таких населенных пунктов относилась к нижним уровням поселенческой сети и располагалась в южных и восточных районах области.

Учитывая отмеченное в последние 10–15 лет замедление вовлечения новых поселений в процесс этнодемографической трансформации, есть основания полагать, что последняя на всю обозримую перспективу останется в основном ограниченной уровнем малых и небольших поселений и преимущественно югом и востоком области. Вместе с тем населенные пункты, уже включенные в процесс смены старожильческого населения, продолжат движение по стадиям данного процесса и в течение ближайших 20–30 лет большинство из них может завершить свою эт-нодемографическую трансформацию, по сути, превратившись в территориально-этнические сообщества. Еще более повышает значимость данной проблемы то, что в ряде случаев речь идет не об отдельных населенных пунктах, но о значительных фрагментах поселенческой сети, охватывающих целые административные районы. Уже в среднесрочной перспективе (к 2030– 2035 гг.) русские могут стать национальным меньшинством (менее 30 % жителей) в 45 поселениях Зимовниковского района (62,5 % его поселенческой сети), в 33 – Мартыновского (58 %), 24 – Дубовского (48 %), 16 – Заветинского (59 %), 15 – Пролетарского (43 %).

Повышенный уровень экономической, социокультурной специфики таких территориальноэтнических ареалов поставит (и уже ставит) региональные власти перед серьезной задачей оптимизации форм взаимодействия данных сообществ с региональным социумом, обеспечения их комплексной интеграции в его жизнедеятельные циклы.

Список литературы Этнодемографическая динамика поселенческой сети Ростовской области: тенденции начала XXI века

- База данных муниципальных образований. URL: https://rosstat.gov.ru/dbscripts/munst/munst60/DBInet.cgi (дата обращения: 25.11.2020).

- Бенклян К. С., 2016. Анализ демографической ситуации в Ростовской области: современное состояние, перспективы развития // Экономика, управление и право: инновационное решение проблем : сб. ст. III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 19 июля 2016 г.) / под общ. ред. Г. Ю. Гуляева. Пенза : Наука и Просвещение. С. 6–11.

- Богачев И. В., Кизицкий М. И., 2009. Демографические аспекты устойчивого развития регионов Южного Федерального округа // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. № 2 (150). С. 116–119.

- Всесоюзная перепись населения 1989 года // Национальный состав населения по регионам России. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_89.php?reg=45.

- Всероссийская перепись населения 2002 года // Национальный состав населения по регионам России. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_nac_02.php?reg=42.

- Всероссийская перепись населения 2010 года. Население по национальности, полу и субъектам Российской Федерации. URL: http: //www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_etn_10.php?reg=36.

- Демографические аспекты устойчивого развития Ростовской области, 2014 / А. Д. Хаванский [и др.] // Науковедение. Вып. 6 (25). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskie-aspektyustoychivogo-razvitiya-rostovskoy-oblasti.

- Денисова Г. С., 2016. Современные миграционные процессы в Южном федеральном округе // Наука Юга России. № 3. С. 101–110.

- Кизицкий М. И., 2005. Демографическая составляющая устойчивого развития Ростовской области // Научный альманах Южного федерального округа. Вып. 2. С. 34–42.

- Концепция демографической политики Ростовской области на период до 2025 года. URL: http://old.donland.ru/?pageid=89880.

- Раужин Е. Г., 2011. Демографический портрет Юга России // Вестник Оренбургского государственного университета. № 16 (135). С. 191–193.

- Розин М. Д., Сущий С. Я., 2011. Юг России: этнодемографические и миграционные процессы (конец ХХ – начало XXI в.). Ростов н/Д : СКНЦ ВШ ЮФУ. 358 с.

- Сущий С. Я., 2017. Прогноз демографического потенциала Ростовской области в первой половине XXI века // Региональная экономика. Юг России. № 3 (17). С. 119–131.