Этнофутуризм: региональное в глобальном

Автор: Беломоева Ольга Герольдовна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Провинциальная культура

Статья в выпуске: 3 (52), 2005 года.

Бесплатный доступ

На примерах творчества Ю.А. Дырин и Л. Колчанова, художников, анализируется региональная составляющая творчества в мировом процессе изобразительного искусства.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222182

IDR: 147222182

Текст научной статьи Этнофутуризм: региональное в глобальном

Проблема развития региональной культуры в условиях глобализации приобрела в настоящее время особую остроту, став предметом дискуссий. Она представляет широкий спектр мнений, касающихся выбора стратегий сохранения ре гиональной культуры в глобализирующемся мире и не ограничивается двумя вариантами: «бессодержательный космополитизм» или «бессердечная замкнутость». Можно выделить несколько типов проявления самобытности в современности: «самобытность как форма закрытости», «самобытность в условиях открытости», «самобытность, устремленная в будущее». В целом, в основе сложившейся ситуации развития этнических культур лежит понимание того, что сейчас уже не представляется возможным жить лишь за счет культурного наследия прошлого. Центр внимания в решении этой проблемы смещается в сторону поиска возможностей существования современного локального, регионального в глобальном, что, по-видимому, наиболее оптимально решается путем соотнесения региональных культурных традиций с общими проблемами развития культуры в современности.

Вступление во все более интегрирующееся мировое сообщество неизбежно рождает стремление соответствовать новой социокультурной ситуации, связанной с процессами глобализации. Особенно наглядно оно проявляется в сфере российской художественной культуры, которая уже накопила некоторый опыт продвижения локального в глобальное. В последнее время в ней появились яркие примеры попыток соответствовать «глобальным», универ-

БЕЛОМОЕВА Ольга Герольдовна, доцент кафедры культурологии Мордовского государственного университета, кандидат философских наук.

сальным тенденциям развития культуры, одной из которых является художественный феномен, получивший название «этнофутуризм». Сам термин представляется весьма дискуссионным, но нельзя не отметить, что явление это уже претендует на то, чтобы иметь собственную историю.

Этнофутуризм сложился как стилистическое направление в профессиональном искусстве финно-угорских народов и получил распространение в литературе, музыке, изобразительном искусстве. В Мордовии он наиболее ярко развивается в области живописи и графики.

Эстетической программой этнофутуризма становится актуализация этнических форм (региональная культура) в поле постмодернистской культуры (глобальная культура). В архаическом искусстве как бы заново были открыты опыт интуитивного прозрения коллективного бессознательного, сопутствующая архаике могучая магическая энергия, вера в жизнь. В отличие от других видов искусства в живописи, графике, скульптуре в первую очередь нашел воплощение легендарно-мифологический мир, «некое архаико-магическое единство, особая Вселенная, куда и устремлены помыслы интеллектуалов»1 В этом искусстве, пользующемся весьма условным художественным языком, нашли воплощение важнейшие элементы традиционной картины мира, тем более, что для него наиболее характерны космогонические и этногонические сюжеты и мотивы. Формой их воплощения помимо станковых произведений непременно становятся хэппенинги, перформансы, инсталляции, традиционные для искусства авангарда. Построенный на единстве двух удаленных друг от друга во времени художественных и культурных феноменов — архаической традиции и авангардных поисках новой выразительности конца XX в., этнофутуризм представляет собой не просто пересказ общепонятным современным языком содержания древней магии и первичных художественных структур, а попытку воссоздать утраченную человечеством картину мира как целого, модель мироздания. Так, региональное сочетается в нем с глобальным.

В изобразительном искусстве Мордовии этнофутуризм наиболее репрезентативен в творчестве Ю.А.Дырина и Л.Н. Колчановой.

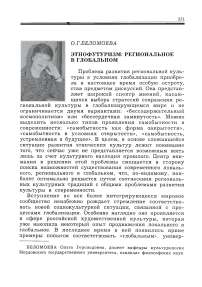

В произведениях Ю.Дырина тематический репертуар, характерный для этнофутуризма, пожалуй, наиболее широк. Сквозной темой его работ является мотив творения. Художник актуализирует архетипические представления о тотемных предках, воплощая мир истоков культуры. Главное место во многих его картинах занимает зверь, тело которого прекрасно и фантастично одновременно, потому что представляет собой исток, из которого проистекало некогда все многообразие жизни. Дерево предстает как предок, божество. Природа, напоенная в его произведениях чаще всего светом, теплом, радостью, явленная как земля обетованная, также воспринимается как условие продолжения жизни. Особое место в образах Ю.Дырина, однако, занимает человек. Он не всегда находится на первых ролях, но, как правило, всегда значим как смысловая константа образа произведения. Он не просто частичка Вселенной, он неотъемлемая часть мира, несущая в себе его духовные устои.

Чаще всего эти образы (зверь, дерево, природа, человек и некоторые другие) бывают заключены в сложные смысловые связи, создавая в картине не только модель мироздания, но воплощая само понятие Жизнь, как главную и единую для всех людей ценность. Уже само обращение к архетипам, лежащим в основе коллективного бессознательного, независимо от этнической или национальной принадлежности, делает содержание работ общепонятным и общезначимым, выводит их в транскультурное пространство; локальное становится глобальным.

Следует отметить также, что в произведениях Ю.Дырина мы встречаем мифологические сюжеты не только периода первобытности, но и греческой, индийской, славянской древности, «природные и культурные реалии» Африки, Южной Америки, разнообразные фольклорные мотивы, которые выражают интерес художника к Другому, его стремление выйти за пределы родной культуры в межкультурное пространство и осмыслить общность корней, позволяющих воспринять человечество как некую общность, а мировое пространство — как родной дом.

Следует обозначить и некоторые особенности художественного языка, свойственного работам Ю.Дырина, спо-

О.Г.Беломоева

Дырин Ю.А. Лесной олень. 1998.

собствующие достижению этого эффекта. По нашему мнению, это дальнейшее развитие традиций примитивизма, зародившегося на рубеже XIX—XX вв. Однако этнофутуризм, опираясь на его тяготение к сознательному упрощению художественных средств и ориентацию на формы примитива, наивного искусства, актуализировал в первую очередь свойственный для него декоративизм и орнамен-тальность художественных решений. Эти художественные качества лежат в основе любого народного искусства, как бы сближая традиционные культуры на почве особенностей художественного видения. Эта общность также выводит локальную традицию в глобальное пространство, продлевая ей жизнь.

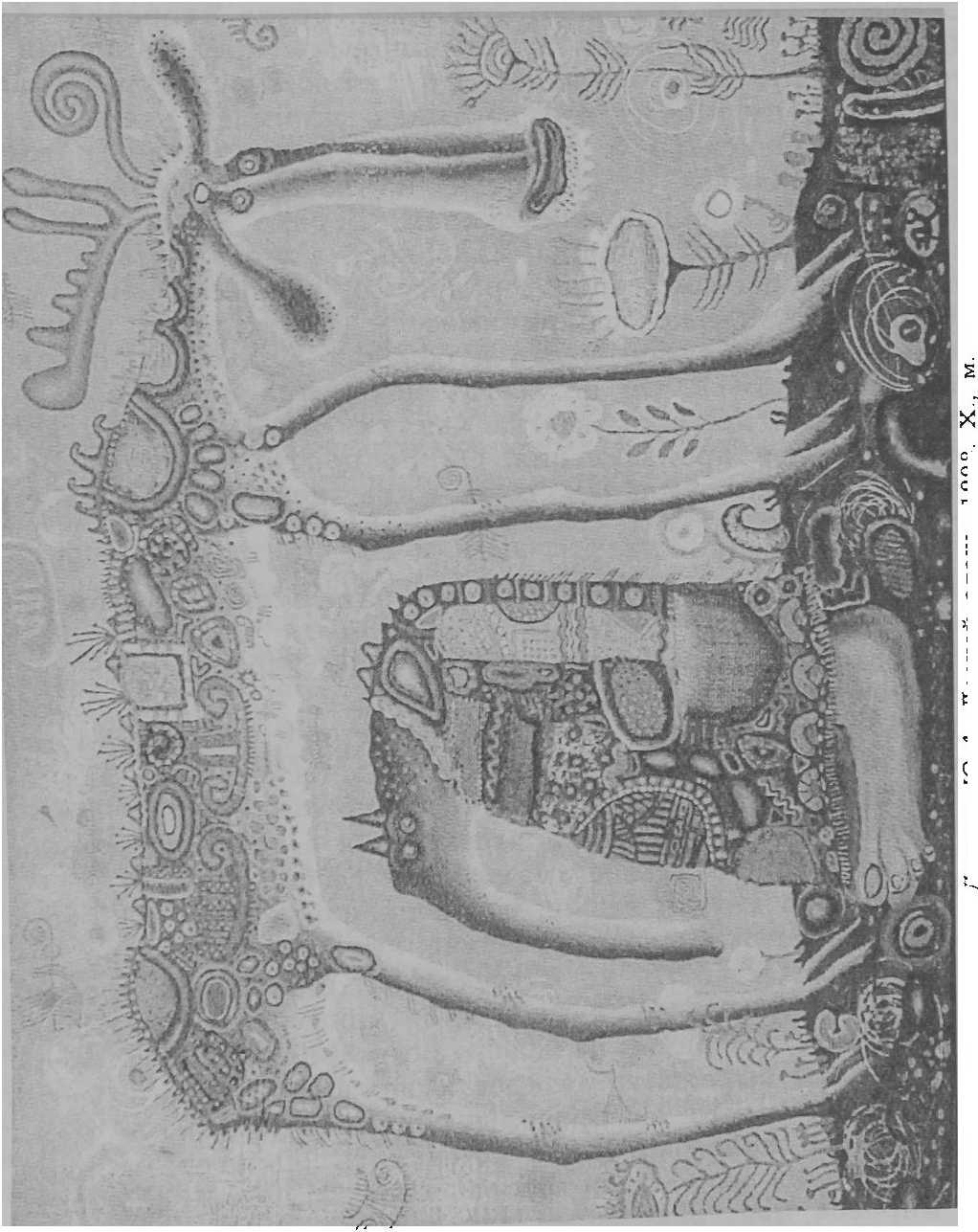

Весьма условен художественный язык и в произведениях Л.Колчановой. В них также преобладает декоративное начало, проявляющееся и в особенностях понимания художницей цвета, формы, плоскости холста. Однако особое внимание автора занимает проблема пространства. Оно, даже в небольших по размеру холстах, как правило, тяготеет к вселенским масштабам, помогая Л.Колчановой создать живописно-пластическую модель мироздания. Она включает множество явлений живой и неживой природы, образы «второй» природы, созданной человеком, его самого и его жизнь. Но каждое из них в картинах художницы изоморфно универсуму, равнозначно ему и представляет собой микрокосм. В этом следует усматривать близость ее искусства мировоззренческим ориентирам народного искусства, микрокосм которого заключает в себе модель мира. С другой стороны, было бы неверно связывать творчество современной художницы только с обращенностью в прошлое. Ее опыты в воплощении модели мироздания в первую очередь отражают умонастроения современного мира, для которого в условиях глобализации вновь актуализировалась проблема понимания человечества как единого рода.

Средоточием мироздания для художницы являются многообразные ценности. Это традиционное женское украшение из праздничного мордовского костюма, в древности выполнявшее магическую (роль оберега) и эстетическую функции («Сюлгам»), это христианский храм как микровоплощение вселенной («Ситцевая Русь»), человек и его

Колчанова Л.Н. Украшение средне-цинской мордвы. 2003. X., м.

жизнь («Житие мое»), тотемические образы («Быки», «Птицы»), национальные символы («Русь! Возродись») и т.п. Но всякий раз пространство ее работ — это сакральное пространство, рождающее у зрителя богатые ассоциации, ощущение свободы, вселенского простора, и радости от осознания причастности к этому необъятному Бытию.

Не менее значимой частью творчества Л.Колчановой является моделирование одежды. Она известна в республике и за ее пределами не только как автор самостоятельных коллекций, но и как педагог Саранского художественного училища им. Ф.В.Сычкова, под руководством которой студенты выполнили ряд проектов, получивших всероссийское признание.

Представляется, что моделирование одежды является той сферой деятельности художника, которая приобретает совершенно особое значение в современности. В первую очередь это связано с ярко выраженной востребованностью данной сферы деятельности и ее результатов, особенно, как считает М.Миловзорова, в провинции: «Ориентированность провинциальной культурной среды на «функциональность», понимаемую многообразно, — явление исторически закрепленное, обусловленное, возможно, более строгой регламентированностью быта провинции, зависимостью от множества регулирующих факторов. ...Эта исторически определенная культурная функциональность» может стать тем «местным контекстом», выявление которого в произведении актуального искусства позволит ему не просто вписаться в провинциальную среду, но и формировать (переформировывать) в соответствии с современными культурными представлениями. Таким образом и будет решаться задача коррекции культурного сознания, по крайней мере, — в его эстетической составляющей»2

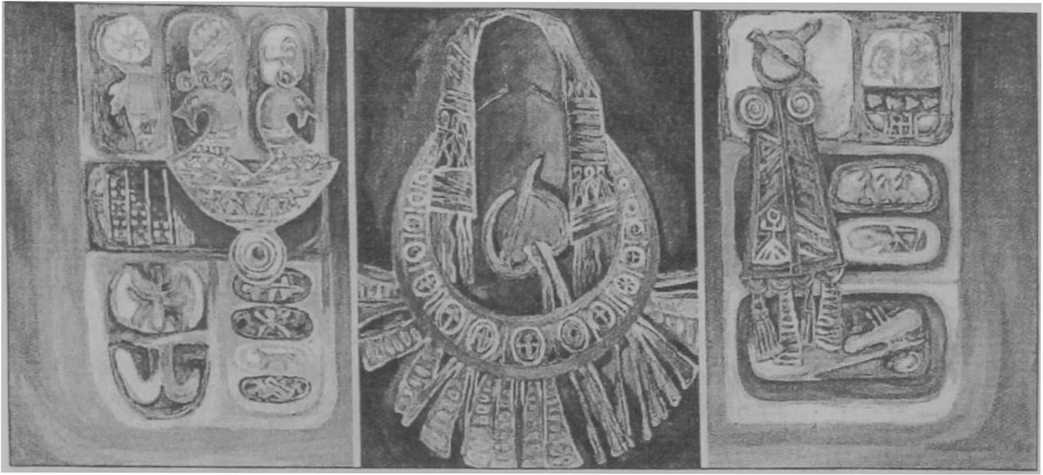

Сфера моделирования позволяет Л.Колчановой разрешить проблему традиции и моды в ее актуальном прочтении как соединение транснационального с региональным. Как отмечает Н.Ю.Лысова, «прямые рубашечные или конусообразные силуэты образуют большие свободные поверхности, требующие декоративного украшения... Исходя из народных принципов орнаментации одежды, декоративные элементы располагаются в определенных, продиктованных конструкциями моделей местах — на груди, оплечье, конце рукавов, подоле»3 В этом, по нашему мнению, можно усматривать проявление глобального, поскольку такие приемы используются в огромном большинстве комплексов традиционной одежды народов мира. Региональный компонент, в свою очередь, находит воплощение в использовании традиционных техник (вышивка, бисерное плетение и пр.) и элементов орнамента, составных частей костюма и др. Костюмы не теряют своего «локального звучания» даже несмотря на то, что автор «сознательно уходит от традиционной для мордовского рукоделия колористической гаммы, выбирая актуальную для современности тоновую мелодию»4.

Коллекции одежды, выполненные под руководством Л.Колчановой студентами Саранского художественного училища им. Ф.В.Сычкова, также отмечены органичным соединением регионального и транслокального. Для моделей, показанных на IV международном конкурсе высокой моды национального костюма в номинации «Авангард» в Москве в апреле 2005 г., характерно свободное отношение к известной традиции, что, однако, не мешает говорить о сохранении в них самобытности. Сочетание модных форм одежды с элементами традиционного декора создает неповторимый образ модели. При этом, как было отмечено жюри, образный строй коллекции, представленной на конкурс, привлек отсутствием характерных для современной моды агрессивной брутальности и гиперсексуальности и, напротив, был отмечен общим добрым настроем, что также всегда было свойственно народной одежде. Отмеченными оказались также грамотность конструктивных решений и предельная аккуратность художественного исполнения показанных учащимися моделей.

Следует обратить внимание также на характерную в данном случае установку на коллективное творчество, способствующей реализации идеи «искусство — социальный мир», которая все чаще характеризует современный художественный процесс, придавая ему черты универсальности. При этом следует отметить, что учебный процесс изначально задал принципиальную равнозначность его участников, что помогло созданию своего рода целостного проекта.

Исполнители не были связаны никакой жесткой стилистической логикой, имели только общие установки и получали право на свободную эстетическую игру, разрушающую границу фиксированных художественных представлений. С одной стороны, создание внестилевых (надстилевых) форм, использующих новые технологии, сегодня является вполне «транскультурным», с другой — фантазии авторов были обусловлены личными, в какой-то степени наивными и провинциальными контекстами. На пересечении этих сфер культурного сознания возникла «зона» художественного смысла, где актуальное-авангардное приобретало «локально-узнаваемый» вид, воплощая тем самым эстетические потенции региона. Немаловажен и тот факт, что авторы использовали для создания моделей ограниченный набор материалов, отвечающий художественным и технологическим традициям народного костюма, что обусловило удивительное эстетическое единство сформированного художественного образа.

Таким образом, этнофутуризм как культурное явление представляет собой один из благоприятных сценариев развития социокультурной ситуации, который позволяет реализовать культурные стратегии развития регионального в глобальном и аккультурации глобального в региональ ном.

Этнофутуризм: , ~зналъное в глобальном

Список литературы Этнофутуризм: региональное в глобальном

- Розенберг Н. Традиционная культура финно-угров Поволжья и Приуралья в условиях глобализации / Глобализация и локальная культура. Сб. науч. ст. Отв. ред. Г.И.Зверева. М., 2002. С. 146-153.

- Миловзорова М., Раскатова Е. Современная художественная культура провинции: способы самоидентификации. Там нее. С. 127-136.

- Лысова Н.Ю. Многогранность неизведанного // Центр и периферия. 2003. № 1. С. 64.