Этнографические музеи Гуанси и культура чжуан в их экспозициях

Автор: Глинкин Виталий Сергеевич

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Философия и культура Восточной Азии

Статья в выпуске: 4 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье затрагиваются вопросы истории появления этнографических музеев в Китае, рассматриваются основные направления их современного развития в Гуанси-Чжуанском автономном районе, такие как проблемы функционирования экомузеев и содержание экспозиций по чжуанской культуре. Чжуаны являются самым многочисленным из национальных меньшинств Китая, тем не менее, зарубежные ученые обычно не уделяют им должного внимания. Первые этнографические музеи появились в Китае еще в 1930-е гг. В настоящее время этнографические музеи в КНР следуют основным мировым тенденциям модернизации, таким, например, как цифровизация. В Гуанси создана сеть этнических экомузеев, имеющих целью сохранить местную культуру в естественном природном окружении. В статье показано, что результаты этого проекта не столь успешны, как планировалось. Существуют проблемы незнакомства местных жителей с собственной культурой, недостаточного финансирования и отсутствия интереса к экомузеям у их штатных сотрудников. Полевая часть работы автора представляет собой анализ экспозиций этнографических музеев Гуанси.

Чжуаны, музейные экспозиции, этнографические музеи

Короткий адрес: https://sciup.org/147220281

IDR: 147220281 | УДК: 397:069.02:908 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-4-125-134

Текст научной статьи Этнографические музеи Гуанси и культура чжуан в их экспозициях

Статья посвящена истории развития и современному состоянию этнографических музеев в Гуанси-Чжуанском автономном районе (далее ГЧАР, Гуанси) и анализу в экспозициях этих музеев культуры чжуан. Чжуаны насчитывают ок. 17 млн чел. Основу традиционной экономики составляет заливное рисоводство. Язык чжуан, по мнению китайских исследователей, относится к тай-кадайской группе сино-тибетской языковой семьи [Вэй Цзинъюнь, Цинь Сянчжоу, 2008. С. 3]. В свою очередь российские исследователи [Москалёв, 1979. С. 26] выделяют тай-кадайские языки вместе с чжуанским в отдельную языковую семью.

Хотя некоторые ученые объясняют происхождение чжуан миграционной или конструктивистской 1 версиями, мы согласны с мнением Джефри Барлоу: чжуаны являются древними обитателями Гуанси и самостоятельным этносом, чье современное состояние – продукт взаимодействия с ханьцами в историческом развитии 2. Современное название этноса чжуан в написании 壮 (иероглиф с элементами «левая сторона» и «воин») было принято в 1965 г. [Чжан Шэньчжэнь, 1997. C. 1127]. До этого ханьцы использовали для этнических групп этого этноса различные названия, часто оскорбительного характера. Например, в книге «Записки об инородцах к югу от Хребтов» для чжуан используется иероглиф 獞 чжуан с элементами «собака» и «ребенок» (См.: [Лю Сифань, 1987]).

Целью данной статьи является рассмотрение истории создания и современного состояния этнографических музеев в Гуанси и представление в них культуры чжуан.

История этнографических музеев в Китае

Традиция собирания древностей имеет в Китае давнюю историю, но первый открытый для публики музей Наньтун появился только в 1905 году [Su Donghai, 1995. P. 64]. Специализированные этнографические музеи возникли ещё позднее. Их организаторами стали Цай Юаньпэй и Линь Хуэйсян. Китайские исследователи называют в качестве момента появления первых этнографических экспозиций либо 1916 г. [Тан Ланьдун, 2007. С. 33], либо 1933 г. [Цуй Дунбо, 2015. C. 87]. Первым в стране специализированным этнографическим музеем стал Музей антропологии Сямэньского университета, ( 厦门大学人类博物馆 Сямэньдасюэ жэньлэй боугуань ), открытый в 1934 г. (см. рисунок, 1 ).

Несмотря на последующее негативное влияние японской интервенции и гражданской войны, развитие этнографии и музейного дела в Китае не останавливалось. Например, в 1941 г. этнограф У Цзэлинь провел в Гуйчжоу три выставки, посвященных культуре народа, населяющего эту провинцию [Тан Ланьдун, 2007. С. 33], в университете Цинхуа был открыт факультет антропологии, и т. д. С образованием КНР в 1949 г. ситуация начинает меняться. Если Сунь Ятсен считал количество неханьцев в стране едва ли не равным статистической погрешности [Сунь Ятсен, 1985. C. 378], то для КНР национальный вопрос был критически важен. Подъем этнографических исследований ускорил развитие музейного дела.

Национальные меньшинства и их культура в музеях Гуанси:

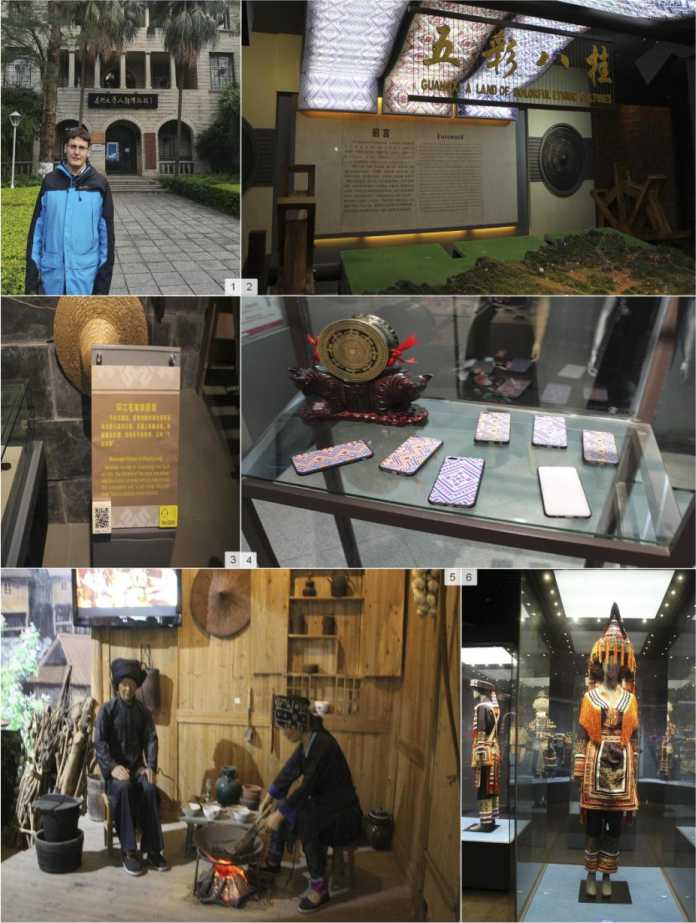

1 – автор на фоне Музея антропологии Сямэньского университета. Декабрь 2018 г.; 2 – входная композиция выставки «Многоцветье Гуанси»: интерактивный макет района с украшениями в виде чжуанской вышивки, бронзового барабана и водяных колес. Музей национальностей Гуанси. Наньнин, ГЧАР. Ноябрь 2018 г.; 3 – информационная табличка экспоната с QR-кодом. Наньнин, ГЧАР. Музей национальностей Гуанси. Ноябрь 2018 г.; 4 – сувенирная продукция: чехлы для телефонов с украшением в стиле чжуанской вышивки. Музей национальностей Гуанси. Ноябрь 2018 г.; 5 – диорама «Приготовление пищи». Музей национальностей Гуанси, экспозиция «Чжу-анская культура». Наньнин, ГЧАР. Ноябрь 2018 г.; 6 – женский костюм гуансийских яо. Музей национальностей Гуанси, экспозиция одежды национальных меньшинств Гуанси. Наньнин, ГЧАР. Ноябрь 2018 г.

National minorities and their culture in Guangxi museums:

-

1 – the author against the background of Xiamen University Anthropology Museum; 2 – «Colorful minorities» exhibition. Entrance composition: interactive map of Guangxi decorated with Zhuang embroidery and water wheels. Guangxi Museum of Nationalities. Nanning, GZAR. November, 2018; 3 – an item information table with QR-code. Guangxi Museum of Nationalities, exhibition of Zhuang culture. Nanning, GZAR. November, 2018; 4 – ethnic souvenirs: Smartphone covers decorated in Zhuang embroidery style. Guangxi Museum of Nationalities. Nanning, GZAR. November, 2018; 5 – «Cook-ing food» composite picture. Guangxi Museum of Nationalities, exhibition of Zhuang culture. Nanning, GZAR. November, 2018; 6 – Guangxi Yao woman dress. Guangxi Museum of Nationalities. Guangxi Museum of Nationalities, exhibition of Guangxi people folk dress. November, 2018

Первая перепись населения 1953 г. выявила почти 400 этносов [Mullaney, 2010. P. 328]. Для прояснения ситуации в национальном вопросе было необходимо изучать национальные меньшинства, что нашло отражение и в проведении музейно-выставочной работы. В 1949 г. в университете Цинхуа была проведена первая в КНР этнографическая выставка [Юн Цзи-жун, 2006. С. 22]. Правительство начало сбор предметов национальной материальной культуры и создавало объекты их хранения, что было частью проекта по официальному признанию национальностей. Например, в 1956 г. более тысячи исследователей были направлены в районы проживания национальных меньшинств с целью сбора и документирования артефактов, ритуалов и практик. В 1959 г. в Пекине завершено строительство Дворца культуры национальностей ( 民族文化宫 Миньцзу вэньхуагун ), который был создан в числе первых 10 больших архитектурных проектов нового Китая.

В «период деструкции», с 1957 по 1976 г. [Москалёв, 2001. С. 160], «старые» традиции, культура, привычки, идеи были объявлены «пережитками прошлого» и подлежали искоренению. В этих условиях о нормальном функционировании и развитии музеев речь не шла. Период реформ и открытости, начавшийся в 1978 г., означал восстановление разрушений, вызванных Культурной революцией. Возрождение национального строительства способствовало созданию новых этнографических музеев: если в 1978 г. в стране насчитывалось всего 349 музеев всех видов, то в 1999 г. их было 1374, в 2006–2300. В настоящее время в КНР имеется 3120 музеев, из них 12,6 % (около 400) – этнографические музеи различного уровня [Э Цзюнь, 2014. С. 28].

Современные этнографические музеи Гуанси

Самый крупный специализированный этнографический музей в районе, Музей национальностей Гуанси, был построен к 50-летнему юбилею образования ГЧАР и открыт для публики в 2009 г. Он находится в районе Цзинсю г. Наньнин, столицы региона. Музейный комплекс занимает территорию 8,6 га, площадь помещений – более 30 000 м2. Основное здание имеет три этажа. В музее содержится свыше 50 000 единиц хранения, в числе которых 345 бронзовых барабанов, 18 000 изделий из текстиля и др. Музей посвящен истории и культуре 12 национальностей, проживающих в Гуанси. Постоянные экспозиции музея: «Культура бронзовых барабанов»; «Многоцветье Гуанси»; «Культура чжуан»; «Вещи из прошлого» 3. Проводятся также временные выставки. Помимо Музея национальностей, в Гуанси функционируют Музей народов реки Юцзян; Музей чжуанской культуры г. Чунцзо; Музей чжу-анской культуры уезда Цзинси и др.

Современные условия диктуют этнографическим музеям необходимость изменений: традиционные музеи, чтобы сохранить своего посетителя, должны предлагать новые возможности и искать пути развития, например, такие как расширение функциональности, обновление и добавление экспозиций, их цифровизация и применение мультимедийных технологий, выведение в онлайн-формат [Ли Вэй, 2017. С. 5]. В Музее национальностей Гуанси помимо традиционных для подобных учреждений выставочных залов устроены кинозал, многофункциональный конференц-зал, библиотека специализированной этнографической литературы и др. [Гуй Синвэнь, 2008. С. 65]. Активно применяются новые технологии и современные подходы. Для иллюстрации обратимся к основной выставке музея: «Многоцветье Гуанси» 4.

Помещения выставки сами по себе являются мультифункциональным экспонатом: интерактивными носителями информации выступают не только стенды с предметами, но и стены, потолок и открытые макеты (см. рисунок, 2 ). Выставка состоит из четырех разделов: «Домашний очаг», «Одеяние из радуги и перьев», «Чудо мастерства», «Музыка гармонии».

В них рассказывается о быте, экономических основах хозяйства, предметах культа, верованиях и праздниках гуансийских этносов. Используются различные интерактивные диорамы и информационные стенды, телевизионные панели, музыкальное и световое сопровождение. Экспонаты снабжены QR-кодами, которые позволяют ознакомиться с описанием предмета на китайском языке (см. рисунок, 3 ). Описание, доступное по QR-коду, всегда более полно, чем написанное на пояснительной табличке. В сети Интернет Музей представлен официальным сайтом 5, на котором находится вся информация об учреждении и онлайн-экскурсии, а также официальным аккаунтом в мессенджере Wechat.

Говоря об институциональном развитии, необходимо рассказать о проекте «1 + 10». Цифры обозначают сеть, состоящую из центрального элемента, Музея национальностей Гуанси, и десяти экомузеев под открытым небом, распределенных по территории района. Экомузей – это вариант музея под открытым небом, в котором предметы культуры экспонируются в их естественной среде [Yi Hong, 2011. С. 2]. Первой организацией такого рода в Китае является открытый совместно Китаем и Норвегией в 1998 г. экомузей Сога в пров. Гуйчжоу. Однако именно в Гуанси экомузеи были объединены в крупную структуру: первый экомузей белых яо в деревне Наньдань появился в 2004 г. [Оу Бо, 2018. С. 13], а уже в 2005 г. правительство Гуанси официально запустило проект «1 + 10». На данный момент все 10 экомузеев проекта построены и функционируют в населенных пунктах Наньдань, Напо, Цзинси, Дунсин, Сань-цзян, Жуншуй, Луншэн, Линчуань, Цзинсю и Хэчжоу 6.

Китайские ученые положительно оценивают создание подобной музейной структуры в Гуанси. Указывается, что Музей национальностей обеспечивает экомузеи района кадрами и материальными ресурсами, единицами хранения, организует обмен результатами научных изысканий, помогая их развитию [Вэй Хайлэй, Цао Вэй, 2013. С. 48]. Реализация этого проекта позволила достичь следующих целей:

-

1) собрано и сохранено более трех тысяч подлинных предметов, восстановлены традиционные жилища и другие объекты;

-

2) повышена осведомленность местных жителей и туристов в вопросах сохранения этнической культуры;

-

3) строительство музеев повлекло улучшение инфраструктуры деревень, в которых они созданы, развитие туризма повысило доходы местных жителей [Гун Шиян, 2016. С. 146‒ 147].

Однако экомузеи Гуанси сталкиваются и с рядом проблем. Прежде всего, это низкая вовлеченность местных жителей в их работу. Причина – в подходе к созданию экомузеев. В Европе они создаются, как правило, жителями поселения. Следовательно, развитие, содержание и наполнение проекта – объект непосредственного интереса его участников. В Китае экомузей – это проект властей. Деятельность осуществляется сверху посредством распоряжения, назначения ответственных лиц, выделения конкретного объема средств. Жители деревень, входящих в экомузей, часто не понимают своей роли, возможностей и выгод своего статуса и не ощущают своего интереса и ответственности за происходящее в нём.

Недостаточное финансирование – ещё одна проблема. Местные власти открывают музеи, но не обеспечивают им достаточно ресурсов для работы и развития. Построенные традиционные жилища и объекты инфраструктуры без должного обслуживания постепенно ветшают. Кураторами музеев часто являются не коренные жители деревни, а, в целях экономии средств, приходящие сотрудники. В такой ситуации об активности и качестве работы говорить не приходится [Yi Hong, 2011. С. 30].

Одним из способов решения вышеозначенной проблемы и повышения «рентабельности» национальной культуры является её вовлечение в туристическую отрасль. Туризм увеличи- вает доходы административной единицы, позволяет поднять уровень жизни. Только доходы г. Наньнин от внутреннего туризма составляли в 2010 г. около 23 млрд юаней, а в 2012 г. – уже 39 млрд юаней [Юй Цзинсюн, Сюн Вэй, Мо Сяофэн, 2013. С. 482].

Туризм является важнейшей зоной роста экономики национальных автономий [Ли Вэй, 2017. С. 6], а адаптация предмета культуры в туризме подразумевает превращение его в товар. Процесс такой коммодитизации имеет несколько этапов:

-

1) нахождение подходящего элемента материальной или нематериальной культуры;

-

2) повышение его известности через праздники, выставки, включение в дизайн городского пространства;

-

3) включение в списки нематериального культурного наследия на провинциальном и государственном уровне;

-

4) финальная стадия процесса – многократное воспроизведение элемента культуры в качестве сувенирной продукции, элемента декора и т.д. и продажа его в качестве «товара с этническим колоритом» (см. рисунок, 4 ). Стоит отметить, что превращение этнического артефакта в сувенир лишает его того значения, которое он имел внутри своей культуры [Люй Чжань, 2011. С. 45].

Музейные экспозиции культуры чжуан

Во время полевого исследования, проведенного в ГЧАР 2018 г., автор осмотрел следующие музеи, посвященные чжуанской культуре: Музей национальностей Гуанси (ГЧАР, г. Наньнин); Музей национальностей, проживающих на реке Юцзян (ГЧАР, г. Байсэ); Музей культуры чжуан (ГЧАР, городской округ Байсэ, уезд Цзинси); Музей культуры чжуан (ГЧАР, городской округ Наньнин, г. Чунцзо).

В осмотренных музеях есть таблицы или карты, посвященные автономным территориям проживания чжуан. В сопроводительной информации указывается площадь автономии, процент неханьского населения, год создания автономии и т. д. В экспозициях указывается, что в Гуанси распространены «диалекты чжуанского языка». В чжуанском языке существует две группы с 12 диалектами, и даже наречия внутри одной группы непонятны для носителей соседнего диалекта [Вэй Цзинъюнь, Цинь Сянчжоу, 2008. С. 3]. На этом основании можно считать чжуанский язык не единым языком, а группой языков.

Все экспозиции указывают, что основу хозяйства составляет заливное рисоводство. Экспозиции хозяйственной жизни чжуан представляют дома на сваях, старинные предметы утвари, изображения людей, готовящих пищу на огне, и др. (см. рисунок, 5 ). Описания выставленных предметов часто лишены четкой этнографической привязки: используется только название места обнаружения находки. В современных музеях традиционная одежда выставляется на рядах безличных манекенов, установленных в застекленных витринах [Varutti, 2010. P. 330]. На стенде, открывающем выставку одежды нацменьшинств ГЧАР, читаем: «Ткани, древние и простые» (см. рисунок, 6 ).

Что касается представления нематериальной культуры, во всех шести музеях ее образцы включали в себя фотографии или видео танцев, песен и праздников. Также даны таблицы со списками тех или иных культурных феноменов, ставших объектами нематериального культурного наследия разных уровней. Такое представление удовлетворяет целям развития туризма, но ничего не говорит о духовной культуре чжуан. Например, даны фотографии чжу-анского праздника с надписью «чжуанское представление». Разъяснений о характере представления, его ритуальном смысле, участниках не дано ни в описании, ни в экскурсии с гидом 7. О религиозных верованиях чжуан или других малочисленных народов музейные экспозиции тоже почти не говорят.

Выводы

Музейное дело в Китае развивалось и развивается в русле основных этапов истории страны: первые достижения в период Китайской Республики; негативное влияние японской интервенции и гражданской войны с 1930-х гг. по 1949 г.; подъем и развитие в начале 1950-х гг.; «период деструкции» с конца 1950-х по 1976 г.; устойчивое развитие и процветание в период Политики реформ и открытости с 1978 г. Этнографические музеи за последние 40 лет заняли свое место в государственной системе сохранения культурных ценностей. Развитие этнографических музеев КНР отвечает мировым практикам: проводятся цифровизация, музеи присутствуют в сети Интернет, активно применяются цифровые решения и современные технологии при организации выставок, происходит интеграция традиционных и новых форматов музейной деятельности, например, организация мастер-классов, представлений и т. д. Музейная деятельность выходит за рамки традиционных помещений: в стране развивается система экомузеев, в которых традиционная этническая культура сохраняется в среде своего бытования.

Однако перед китайскими этнографическими музеями стоят серьезные вызовы. Это утеря традиционной культуры и традиций ее носителями, снижение интереса к культуре и музеям, недостаточное финансирование, коммерциализация культуры. Многократное тиражирование предметов и их продажа туристам ведет к утере значения этих артефактов для чжуан и, соответственно, к гибели внутреннего содержания, фактическому уничтожению роли предмета как части культурного кода. Эти проблемы могут стать препятствием в развитии музейного дела в КНР, и особенно экомузеев, которые уже сейчас при выполнении своих функций сталкиваются с определенными сложностями.

Received

18.12.2020

Список литературы Этнографические музеи Гуанси и культура чжуан в их экспозициях

- Москалёв А. А. Гуанси-Чжуанский и Нинся-Хуэйский автономные районы КНР. М.: Наука, 1979. 152 с.

- Москалёв А. А. Теоретическая база национальной политики КНР (1949–1999). М.: Памятники ист. мысли, 2001. 223 с.

- Сунь Ятсен. Избранные произведения / Под ред. С. Л. Тихвинского. М.: Наука, 1985. 759 с.

- Kaup Katherine. Creating the Zhuang: Ethnic Politics in China. London; Lynne Riener Publishers, 2000. 221 p.

- Mullaney Thomas. Seeing for the state: the role of social scientists in China's ethnic classification project // Asian Ethnicity. 2010. Vol. 11, is. 3. p. 325–342.

- Su Donghai. Museums and museum philosophy in China // Nordisk Museologi. 1995. Vol. 2. p. 61–80.

- Varutti Marzia. Indexes of Exclusion // Narratives of Community: Museums and Ethnicity. Edited by O. Guntarik. Edinburgh. Museumetc, 2010. P. 318–339.

- Yi Hong. Ecomuseum evaluation: experiences in Guizhou and Guangxi, China // Proceedings of the 3rd World Planning Schools Congress. 2011. p. 1–39.

- Вэй Цзинъюнь, Цинь Сянчжоу. Чжуанъюй цзичу цзяочэн [韦景云、覃祥周。壮语基础教程]. Базовый курс чжуанского языка. Пекин: Чжунъян миньцзу дасюэ чубаньшэ, 2008. 318 с. (на кит. яз.)

- Вэнь Хайлэй, Цао Вэй. Шэнтай боугуань юй миньцзу вэньхуадэ баоху юй чуаньчэн [文海雷、曹伟。生态博物馆与民族文化的保护与传承]. Экологические музеи в деле защиты и преемственности этнической культуры // Миньцзу луньтань. 2013. № 3. С. 47–50. (на кит. яз.)

- Гуй Синвэнь. Гуанси миньцзу боугуань: миньцзувэньхуадэ дяньтан [桂兴文。广西民族博物馆: 民族文化的殿堂]. Музей национальностей Гуанси: храм этнической культуры // Чжунго миньцзу. 2008. № 12. С. 65–66. (на кит. яз.)

- Гун Шиян. Таньсо юй шицзянь: дуй Гуанси миньцзушэнтай боугуань «1+10» гунчэндэ хуэйгу, пинзця хэ сыкао [龚世扬。探索与实践:对广西民族生态博物馆“1+10工程"的回顾,评价和思考]. Поиск и практика: обзор, оценка и размышления о проекте экомузеев Гуанси «1+10» // Гуанси миньцзу яньцзю. 2016. № 1. С. 143–149 (на кит. яз.)

- Ли Вэй. Миньцзу боугуньдэ цзяньшэ юй фачжань [李威。民族博物馆的建设与发展]. Создание и развитие этнографических музеев // Цинъюань чжие цзишу сюэюань сюэбао. 2017. Т. 10. Вып. 2. С. 1–8. (на кит. яз.)

- Лю Сифань. Линбяо цзимань [刘锡蕃。岭表纪蛮]. Записки об инородцах к югу от Хребтов. Тайбэй: Наньтянь фахан, 1987. 351 с. (Переиздание книги 1934 г.) (на кит. яз.)

- Люй Чжань. Чжуанцзу сюцю гунъидэ вэньхуачжуаньсин цзи шэхуэй ии [吕展。壮族绣球工艺的文化转型及社会意义] Чжуанские вышитые шары, их культурная трансформация и социальное значение // Чжунго миньцзу. 2011. № 10. С. 45–46. (на кит. яз.)

- Оу Бо. Синь мэйти шидай миньцзувэньхуа чуаньбо синь таньсо [欧波。新媒体时代民族文化传播新探索]. Исследование распространения этнической культуры в эпоху новых медиа // Чуаньболи яньцзю. 2018. № 20. С. 13–14 (на кит. яз.).

- Тан Ланьдун. Чжунго миньцзу боугуань лиши хуэйгу юй сяньчжуан фэньси [唐兰冬。中国民族博物馆历史回顾与现状分析]. Анализ истории и современного состояния этнографических музеев Китая // Чжуннань миньцзудасюэ сюэбао. 2007. № 11. С. 33–37. (на кит. яз.)

- Цуй Дунбо. Миньцзу дицюй боугуань фачжаньдэ лиши юй сяньчжуан [崔东波。民族地区博物馆发展的历史与现状评述]. Анализ истории и современного состояния музеев в национальных районах // Душу вэньди. 2015. № 11. С. 87. (на кит. яз.)

- Чжан Шэньчжэнь. Чжуанцзу тунши [张声震。壮族通史。北京:民族出版社]. Полная история чжуан. Пекин: Миньцзу чубаньшэ, 1997. 1293 с. (на кит. яз.)

- Э Цзюнь. Шаошу миньцзу боугуаньдэ фачжань мяньлиньдэ тяочжань цзи дуйцэ. [俄军。少数民族地区博物馆发展面临的挑战及对策]. Вызовы развития музеев на территориях проживания национальных меньшинств и меры реакции на них. // Чжунго миньцзу вэньбо. 2011. № 4. С. 28–35. (на кит. яз.)

- Юй Цзинсюн, Сюн Вэй, Мо Сяофэн. Гуанси тунцзи няньдянь – 2013. [余竟雄、熊威、莫小峰。广西统计年鉴-2013] Статистический ежегодник Гуанси за 2013 год. Пекин: Чжунго тунцзи чубаньшэ, 2013. 664 с. (на кит., англ. яз.)

- Юн Цзижун. Чжунго далу миньцзу боугуань шиедэ лиши фачжань [雍继荣。中国大陆民族博物馆事业的历史发展]. История развития музейного дела в материковом Китае // Чжунго боугунь. 2006. № 2. С. 19–27 (на кит. яз.)