Этноинституциональные особенности регионального природопользования

Автор: Завьялова Ольга Георгиевна

Журнал: Регионология @regionsar

Рубрика: Экология региона

Статья в выпуске: 3 (48), 2004 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается содержание понятий «этническая среда», «этно-институциональная среда» и «зона этноконтактного природопользования». Выделены общие и особые аспекты природопользования народов, населяющих Южнозауральскую этноконтактную зону.

Короткий адрес: https://sciup.org/147222129

IDR: 147222129

Текст научной статьи Этноинституциональные особенности регионального природопользования

ЗАВЬЯЛОВА Ольга Георгиевна, доцент кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности Курганского государственного университета, кандидат географических наук.

ческого ПП, отражает не только его природную составляющую, но и весь комплекс этноприродных отношений.

Таким образом, этногеосистемы представляют собой целостные интегральные образования — результат взаимодействия этносистем и геосистем на определенной территории. Системообразующим ядром этногеосистемы будут определенным образом организованные территориальные (региональные) системы ПП.

В структуре региональных систем ПП можно выделить ряд элементов: материнский ландшафт, демоэкистический блок (население и расселение), местное хозяйство, технологии и инфраструктуру ПП, его институциональную среду. Системы природопользования представляют собой весьма сложную, разноуровневую пространственно-временную совокупность различных подсистем (природно-ресурсных, расселенческих, хозяйственных, технических и др.). Современная структура этногеосистем будет представлена природными и неприродными сферами (в частности, этнической), имеющими определенный набор компонентов, а также геосферных подсистем (ландшафтных и «природопользовательских»), которые объединяют отдельные части земной поверхности и этносистемы устойчивыми связями, формируя разнообразные этногеополя. Структура этногеосистемы в этом случае проявляется в виде общего поля взаимодействия геосистем и этносистем.

Синергетические свойства этногеосистем формируются в результате взаимодействия геосистем и этносистем в этно-контактных зонах, образуя интегральные системы, которые можно рассматривать как образования с межкомпонентными связями (этносы, социальные группы, территориальные общности и др.), внутрикомпонентными (семейные, общинные и др.), внешними институтами воздействия. Приоритеты влияния этих связей и взаимодействий по мере эволюции меняются, поэтому важно их пространственно-временное и структурно-функциональное изучение, выявление узлов межэтнического взаимодействия, системообразующих связей (социально-этнических и др.). Среда обитания (материнский ландшафт), этнокультурные традиции этносов и социальные институты пребывают в процессе постоянного взаимоприспособления и сотворчества, порождая ту или иную этническую среду.

Этническая среда — это совокупность взаимосвязей одного или нескольких этносов, представляющих определенный тип социально-исторической этногеосистемы. Данная среда одновременно является как этнической, так и общественно-исторической (социальной), т.е. этносоциальной. Этносоциальная среда — это поле постоянных, многосторонних взаимодействий этноса, в плане условий, предпосылок, средств общения, совершающихся процессов. Она может характеризоваться рядом параметров, например, демографическими показателями, территориальной непрерывностью или дискретностью этноса (характером его расселения), этнокультурной однородностью или мозаичностью, характером коммуникабельности этноса, объемом социокультурной информации, вращающейся в данной этнической общности, и т.д.

Анализ различных сфер деятельности этноса следует вести с учетом того, что вся система национальных отношений общества основана на сложной опосредованной детерминации, при этом важно обнаружить адаптивный компонент в деятельности этноса и «увязать» его с общей динамикой развития.

Этнологический анализ эволюции этносов позволяет вычленить институциональную среду природопользования, которая, на наш взгляд, отражает многообразие факторов и условий современного ПП и его связи с прошлым. В России ныне действующие социальные и экономические институты, к сожалению, пока еще далеки от ее естественноприродной и этнической составляющей, тогда как конкретные примеры проявления этничности, в частности в экономической сфере, начинают играть существенную роль в жизни общества. Так, например, в с. Юлдус Курганской области, предприниматель на личные средства построил мечеть, газопровод, радикально изменив к лучшему социально-экономическую ситуацию, и все это происходит на фоне довольно удручающего положения дел в соседних селах. Подобные факты в настоящее время неединичны, поэтому вполне результативным, на наш взгляд, может быть анализ регионального развития, экологических проблем с точки зрения формирования и развития региональной этногеосистемы и ее этноинституциональной среды, отражающей особенности равития ПП.

Этногбнстыту^ионалъной средой природопользования является совокупность социальных и этнических регуляторов природопользования, а институтами природопользования — создаваемые людьми нормы, регуляторы или «рамки» реализации процесса природопользования (семейные, общинные, религиозные и др.). Основным элементом институциональной среды, в которой люди осуществляют свой выбор, является норма, как базовый элемент институтов, регулятор взаимодействия людей (этносов) «по случаю» ПП.

Этногеосистемы Южного Зауралья издавна являются территорией тесного межэтнического взаимодействия и представляют собой тюрко-славянскую этноконтактную зону (ЭКЗ). Между образующими ее этносистемами и геосистемами существуют устойчивые внутренние связи и отношения (контакты), имеется внешний источник управляющего воздействия — институциональная среда. Межсистемное взаимодействие этно- и геосистем дает новые качества, формируя специфические пограничные, «природопотребляющие» структуры этносов, выделяемые в пределах значительных территорий (материнских ландшафтов этносов), а именно: зоны этноконтактного природопользования.

Материнские ландшафты этносов Южнозауральской ЭКЗ расположены в лесостепной части Зауралья (Южного Зауралья). Лесостепная зона Южного Зауралья протягивается неширокой полосой (150—300 км) от Урала до р. Ишим. Южная граница зоны проходит по реке Уй — левому притоку Тобола (Петропавловск — Омск), в геоморфологическом отношении это области Зауральского плато и озерной Прииртыш-ской равнины (аллювиальной и озерной аккумуляции)2

Основными действующими объектами природопользования в ЭКЗ являются различающиеся между собой приграничные этносы. Разнообразие этносферы здесь поддерживается многообразием природных ландшафтов, взаимодействием культур этносов. Этноконтактные зоны имеют специфические свойства, отличающие их от других территорий. Прежде всего это наличие «контактности» этносов, которая отражает многие эффекты «системности» и интегративности развивающихся этногеосистем. Так, состояние одной из территориальных структур обязательно зависит от состояния другой. Наиболее ярко процессы взаимодействия проявляются в трансграничной полосе, интенсивность которых связана с различиями в этнических потенциалах, векторах развития, традициях, кооперативных (синергетических) и других «совместных» эффектов сосуществования этносов. Очевидно, не случайно ЭКЗ формируются в переходных природных условиях, например, в лесостепи Южного Зауралья. Наиболее мощные «интерфейсные» узлы контактирования приурочены к территориям наибольшей плотности населения. Очаги человеческой деятельности, различающиеся по размерам, мощности и значению, располагаются на территории примерно так же, как поселения в иерархии населенных мест. Национальные и этнические поселения имеют свой комплекс угодий, их размещение и современная динамика развития тесно связаны с формами ПП. Так, например, более стабильный характер сети и людности поселений в национальных районах Курганской области делает более устойчивым и аграрное ПП в этих районах.

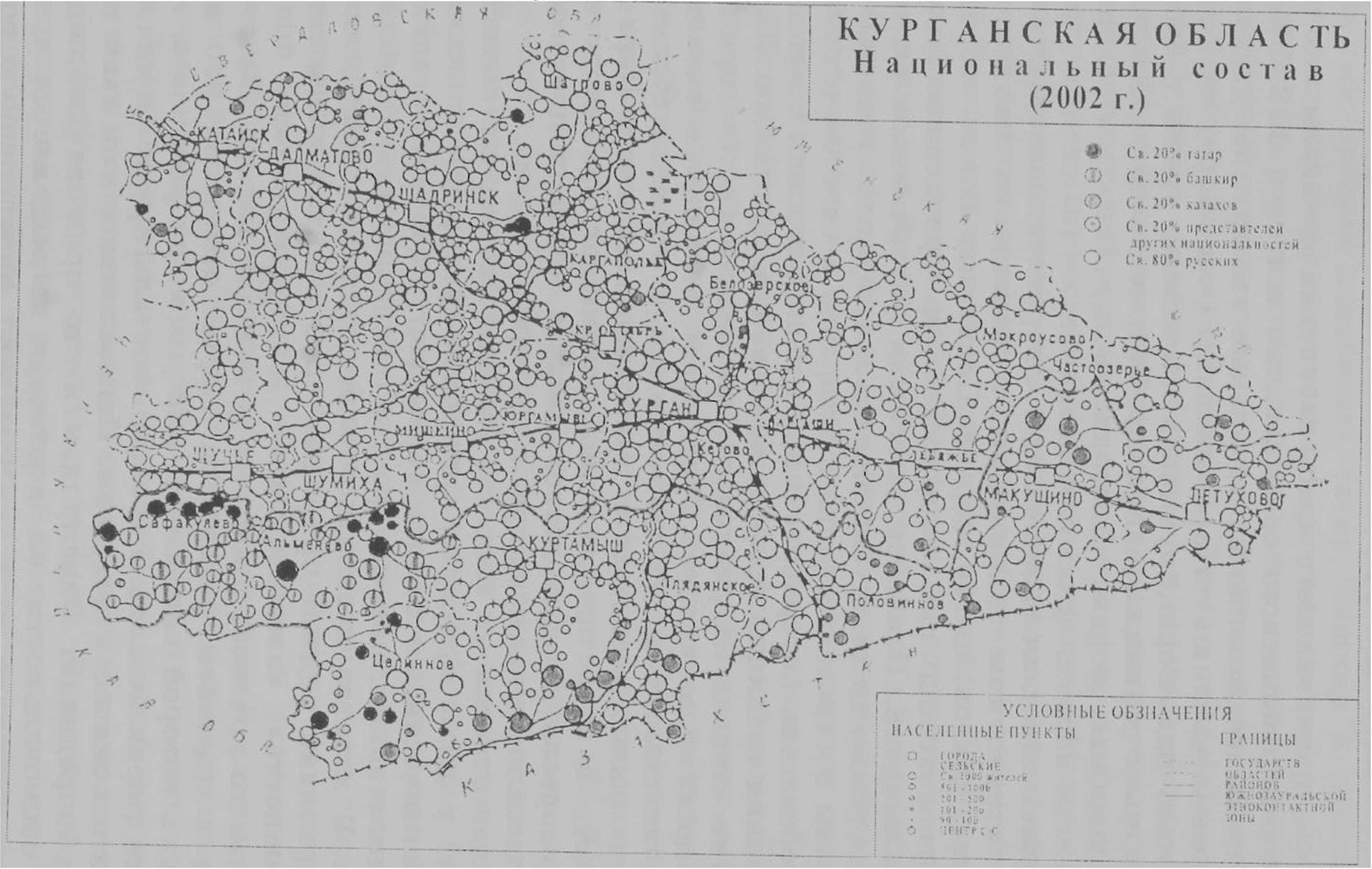

Этноконтактные зоны образуют зональную систему, представляющую собой этногенетический район, отличающийся своей этничностью. В ее «недрах» всегда можно увидеть ограниченные внутренние контакты и бесконечные внешние, она «многоступенчата». В Курганской области имеется два наиболее «этнических» административных района, в них преобладает татаро-башкирское население. В Южном Зауралье можно выделить как «интерфейсную» ЭКЗ с Казахстаном, так и «овальные» зоны размещения, например, татарского и башкирского населения внутри преобладающего русского расселения в ряде административных районов области (рисунок). Соседние области (Челябинская, Оренбургская, Омская) также являются «этноконтактными» (с Казахстаном), что важно учитывать в региональном развитии. Эти пограничные территории можно охарактеризовать как мощную по масштабам и длительности совместного развития современную этноконтактную зону. Административно в состав современной ЭКЗ Курганской области входят 9 районов, численность проживающего здесь населения составляет свыше 200 тыс. чел., или 1/5 часть населения области. Четыре этнические группы — славяне, татары, башкиры и казахи — образуют компактную региональную этноконтактную систему, которую можно условно определить как исторически сложившуюся региональную Южнозауральскую этно-

Рисунок. Южнозауральская этноконтактная зона

Особенности регионального природопользования

контактную зону (ЮЗ ЭКЗ) с особой этнокультурной спецификой.

Опросы проживающего здесь населения показали много-уровневость этнического самосознания жителей ЮЗ ЭКЗ, присущее ранее деление на локальные этногруппы утрачено, сохранились лишь татары-ичкинцы («эцкэнер») на Исе-ти, активно идентифицируются в настоящее время в бывших казачьих станицах (например, Звериноголовской) казаки. У пожилых людей оказались «живучими» этнические стереотипы, поразил факт самоназвания — «нацменка», так выразилась пожилая казашка из с. Звериноголовское. Этнические стереотипы сохранились в отношении чалдонов, кержаков, хохлов, цыган, евреев. Появились новые стереотипы относительно лиц «кавказских» и «среднеазиатских» национальностей. Наиболее этнически устойчивыми оказались системы питания (национальная кухня), техника и материалы построек жилища, планировка и способы отопления, особенности интерьера. В наименьшей степени сохранились знания традиций природопользования, промыслов. Вместе с тем степень их реального («автоматического») применения достаточно велика. Существует большая мотивация предпочтительных видов деятельности у жителей области, так или иначе связанных с природопользованием. Первые три места в этих предпочтениях занимают овощеводство, сбор дикоросов и садоводство; рыбалка, охота и цветоводство составляют наименьшую долю предпочтений.

Анализ ответов на вопрос «Что для Вас значат понятия Родина, родная природа, природные ресурсы?» показал, что практически все этносы связывают их с такими словами-индикаторами, как «щедрость», «надежность», «стабильность». У казахов несколько выше доля лиц, определяющих признаки родной природы через понятия «легкость», «подвижность», «изменчивость», возможно, в силу более длительного кочевого прошлого в истории народа. На этот вопрос в основном русские и тюрки отметили, что это страна, в которой они живут или место их рождения, городские тюрки несколько больше «ностальгируют» и связывают это понятие с детством. Показательно, что мало кто из них определяет Родину как место проживания людей своей национальности, т.е. в ответах не выделяется понятие «историческая родина». Возможно, определенную роль в этом сыграл весьма динамичный и «территориально» подвижный процесс этногенеза татар, башкир и русских, их изначальная территориальная «рассеянность».

Важную роль в жизни зауральских этносов играют этно-контактные отношения в силу длительного совместного проживания и хозяйствования. Ответы показывают, что этносы имеют довольно близкие отношения между собой. Очевидно, вероятность распространения антирусских настроений в татарской или башкирской среде и, наоборот, анти-тюркских — в русской среде незначительна. Можно высказать предположение, что русско-казахские отношения будут во многом зависеть от государственных взаимоотношений России и Казахстана, развития российско-казахстанских приграничных отношений. Внутренней неприязни в этих отношениях нет. Другие этносы располагаются в порядке «удаления» (характеристика «расстояний близости»). Это свидетельствует о том, что наиболее «удаленными» оказались цыгане, кавказские и среднеазиатские народы.

Жители Южнозауральской этноконтактной зоны испытывают «двойную переходность», к общей «социально-экономической» добавляются проблемы пограничья с Республикой Казахстан. Индикаторами «этнической» маргинальности стали специфические этнические интересы и ценности, наличие «теневого» поведения. Так, лишь четверть (26 %) населения «этнического» Альменевского района связывает будущее своих детей и внуков с данным местом жительства. В «этнических» районах самый большой процент лиц, не владеющих языком своей национальности (3/4 татар и башкир не читают на своем родном языке, не используют его на работе). Очевидно, развитие и укрепление социально-этнических интересов жителей этой местности может привнести в региональное развитие более устойчивую тенденцию. С точки зрения расселения, исторического и экономического потенциалов, этнической структуры города Курган и Шад-ринск характеризуются доминирующей долей русского населения и наибольшим разнообразием этнических контактов. Здесь отмечается и наибольший вес людей, неудовлетворенных межнациональными отношениями, наиболее сильно выражены этноцентристские установки. Важнейшей задачей развития данных территорий является создание механизмов социального партнерства, интегрирующих рыноч- ные и социальные, современные и традиционные институты развития (как показывает исторический опыт, работа земств в Зауралье была в этом направлении весьма успешной). Понятие «этническая сельская местность» (этногеосистемы сельской местности), на наш взгляд, будет являться наиболее адекватной комплексной категорией регионального прогнозирования, включающей в себя не только социально-экономические и эколого-хозяйственные проблемы, но и этноконтактные и пограничные аспекты (современная граница с Казахстаном составляет свыше 400 км). Внешняя миграция в этноконтактной зоне должна стать фактором стабильности, а не конфликтности. С этой точки зрения необходима разумная либерализация и усиление координации взаимных этноконтактных потоков, процессов и отношений. В перспективе возможно создание общего рынка, совместной с Казахстаном инвестиционной зоны, зоны свободной торговли, технологического сотрудничества.

В программах развития районов ЭКЗ важно учитывать их «генетическое происхождение». Можно выделить своего рода «генетический» подтип сельской местности. «Генетически» территории становления Южнозауральской ЭКЗ оформились следующим образом: как «фортификационные районы» исторически сложились Куртамышский, Притобольный, Звериноголовский и Целинный районы; как «этнические» — Сафакулевский и Альменевский; как транспортно-приграничные — Макушинский, Петуховский, Половинский (Транссиб).

Таким образом, внутриэтническое единство славянского и тюркского этносов, их комплиментарность и длительная этническая интеграция составили основное содержание ЮЗ ЭКЗ. Это ареал взаимодействующих этнических систем тюркских кочевников-скотоводов и славянских переселенцев-земледельцев, совместного этнического ПП на общей территории освоения. Здесь сложился особый «мирный» тип тюрко-славянской этнической интеграции, несмотря на некоторый период противостояния этносов в XVII—XVIII вв. ни один из них в этих условиях не был уничтожен.

Анализ ПП с точки зрения изменения институциональной среды в ходе исторических реалий позволяет увидеть значительные изменения содержания этногеосистем, институтов этничности, традиционности и культуры. Время — главный критерий истины, оно глубже раскрывает архитектонику этноса, логику его исторической судьбы, процессы взаимодействия с другими этносами (аккультурацию, ассимиляцию, миксацию и другие процессы). Время формирует традиции. Роль управляющих факторов в развитии этногеосистем в огромной степени играет институт традиций, который взаимодействует с общественной и природной формой. Эффекты контактирования выразились в единых институтах интеграции: схожих материнских ландшафтах, религиозных, культурологических, военно-административных, социально-экономических. Южнозауральская ЭКЗ отличалась весьма сильным «конвекционным, этноплавильным» характером. Характер границ постоянно менялся, «пороговые» превращались в «поглощенные», например, русско-башкирские. Другие становились «вытесненными», в частности, для калмыков.

В Южном Зауралье наблюдается прогрессивная совместная тенденция развития этносов. Возникающие в результате контактов и «схожести» единых институтов развития этносов кооперативные (синергетические) эффекты значительно влияют на формирующиеся структуры ПП. Очевидно, сформулированный Б.Родоманом закон спонтанного развития систем: «...чтобы система, функционирующая по определенному принципу, могла спонтанно развиваться, необходимо, чтобы ее отдельные элементы, хотя бы время от времени, работали на противоположных принципах»3, в нашем случае требует корректировки. Как показывает анализ эволюции этногеосистемы в Южном Зауралье, речь идет не о противоположных принципах развития, а о разности этнических потенциалов в развитии этносов на основе общих структурных основ нациестроительства. Как выяснилось, институты этноразвития могут быть схожими. Схожесть хозяйственных и этносоциальных структур, военных, религиозных, идеологического, территориального факторов и ландшафтов в процессе освоения территории Южного Зауралья стали основой мирной коэволюции этносов тюркско-славянской этноконтактной зоны и формирования здесь этноконтактной культуры.

У зауральских татар географические (территориальные) факторы в процессе этногенеза сыграли весьма важную, но «дрейфующую» роль, они носили «плавающий» характер, рас- стояния между этническими общностями татар были довольно близкими и соседскими (можно назвать его феноменом «плавающей» территориальности). Территориальный фактор в формировании российской государственности и нациестро-ительстве также был важнейшим, он носил «прирастающий» характер (постоянное движение на Восток). Волго-Уральский регион стал ядром формирования татарского этноса.

Конкретные ЭКЗ отличают общие и особенные механизмы структурной территориальной организации и самоорганизации, развития и трансформации. Важнейшими функциями этногеосистемы являются адаптивная, инновационная, когнитивная, креативная. В разной степени они проявляются в структурах развития ЭКЗ. Судьбоносность кросскуль-турных взаимодействий этносов находится в прямой зависимости от принципов интегрированности — «перекрытия» их исторических этнических полей, природопользования. В региональном плане реальность содержания этнической идентичности, на наш взгляд, может существенно варьировать в зависимости от конкретных условий нациестроительства, связанных с географическим (пространственным, территориальным) фактором. Так, например, в татарской этнической истории смена конфессионима «мусульмане» на этноним «татары» произошла в результате особой феноменальной роли ислама, имперской идеологии, «дрейфа» территории в формировании татарского этноса.

Таким образом, этническая эволюция и эволюция природопользования есть взаимосвязанный процесс повышения пространственной и временной организации этногеосистем. В районе этноконтактных зон формируются специфические культурные образования, которые формируют этноконтакт-ные культуры. Природные и исторические особенности развития Южного Зауралья позволяют предположить, что здесь сложилось специфическое территориальное образование — этноконтактная зона, являющаяся основой формирования этноконтактной культуры. Идентификационной их основой являются понятия «этногеосистемы», «этничность», «этноконстанты» и «этническая среда». Функциональное единство есть главный признак выделения подобных зон. Внутриэт-ническое структурное единство славянского этноса и его взаимодействие с сибирскими и переселившимися волго- уральскими татарами привело к существенной трансформации традиционных культур и образованию ЭКЗ.

Среди общих факторов развития тюрко-славянской этноконтактности можно выделить схожесть военно-государственного устройства (имперские традиции — у русских и золотоордынские — у татар); православие и ислам как основу государственной идеологии; особую роль территориального фактора (у татар — «дрейфующая», у русских — «прирастающая»); схожесть расселенческих факторов (городские поселения у тех и других стали ядрами этнической «кристаллизации»); незрелость структур социальной самоорганизации этносов; низкий уровень жизни.

Действующие институты нациестроительства русских вполне коррелируют с татарскими. Взаимодействие схожих институтов развития тюрков и славян можно назвать структурной этноконтактностью. Это определило в целом мирный характер развития ЮЗ ЭКЗ. Этническая «пограничность», по нашему мнению, была связана «общесквозной», единой контактностью, общими институтами развития тюрков и славян (религиозных, территориальных, природопользовательских), несмотря на то, что эти процессы происходили в условиях разности этнических потенциалов и «векторов» развития народов. Общей была институциональная среда, «заданность» социального движения «сверху» (колонизация на Восток). Подобная «схожесть» в этническом развитии и стала, на наш взгляд, прочной цементирующей основой всего последующего мирного сосуществования этносов ЮЗ ЭКЗ: тюркского и славянского, их комплиментарности и длительной этнической интеграции на основе совместного хозяйственного освоения территории и ПП. Основным «фоном» ее формирования является этногенетическое и территориальное ареальное единство.

Список литературы Этноинституциональные особенности регионального природопользования

- Берг Л.C. География и ее положение в ряду других наук: Сб. «Вопросы страноведения». М.; Л., 1925. С. 3-17.

- Давыдова М.И., Раковская Э.М. Физическая география СССР: В 2 т. Т. 2. Азиатская часть СССР. М., 1990. С. 17.

- Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети. Очерки теоретической географии. Смоленск, 1999. С. 55.