Этнокультурная принадлежность средневекового захоронения со шкурой коня в долине реки Иджим в Западном Саяне

Автор: Амзараков Петр Борисович, Лазаретов Игорь Павлович, Митько Олег Андреевич, Поляков Андрей Владимирович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология и антропология Евразии

Статья в выпуске: 7 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

В течение последних лет Саянская экспедиция Института истории материальной культуры РАН проводит охранные археологические раскопки в зоне проектируемого строительства железнодорожной линии Кызыл - Курагино. В 2014 г. изучались археологические объекты в верховьях р. Иджим в Усинской долине. В древности по ее территории проходил один из караванных путей черезЗападный Саян, который имел важное экономическое и военно-политическое значение. В кургане № 4 на могильнике Саяны-Пограничное-4 были обнаружены две могилы, одна из которых - это погребение женщины без сопроводительного инвентаря, а в другой обнаружен скелет взрослой женщины и новорожденного ребенка. Их сопровождали остатки шкуры коня, конская сбруя и украшения одежды, изготовленные из железа и бронзы со следами золочения. Анализ погребального инвентаря позволяет отнести погребение со шкурой коня к периоду VIII-X вв. Использование шкур животных в поминальнопогребальной практике имеет широкие хронологические, территориальные и историко-культурные рамки. В существующих классификациях захоронение в кургане № 4 с использованием шкуры коня соответствует второму варианту представленной в научной литературе классификации, а наибольшая типологическая близость прослеживается с минусинской группой погребений. В литературе по поводу этнокультурной принадлежности носителей погребального обряда со шкурой коня представлено четыре гипотезы: кыпчакская, тюркская, кыргызская и уйгурская. Наименьшие совокупности археологически подтвержденных данных имеют первые три гипотезы, а наибольшую - гипотеза об уйгурской принадлежности. Ее вероятность основана на близости фрагментов керамики, обнаруженных в погребениях со шкурой коня, с подобными находками на уйгурском городище ОрдуБалык. Однако механизм развития и проверки гипотез включает в себя не только поиск подтверждений, но и контраргументы из области археологических и историко-этнографических данных. Их анализ служит основанием для поиска дополнительных доказательств гипотезы об уйгурской принадлежности погребениях со шкурой коня.

Южная сибирь, саяно-алтай, курагино - кызыл, могильник, курган, средневековье, кыргызы, уйгуры, погребение женщины, шкура коня

Короткий адрес: https://sciup.org/147219385

IDR: 147219385 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Этнокультурная принадлежность средневекового захоронения со шкурой коня в долине реки Иджим в Западном Саяне

В течение 2009–2014 гг. Саянская экспедиция ИИМК РАН проводила археологические исследования в Ермаковском районе

Красноярского края в зоне проектируемого строительства железнодорожной линии Кызыл – Курагино. Основные памятники, изу-

∗ Исследование проведено в рамках проектной части государственного задания в сфере научной деятельности (проект № 33.702.2014/К).

Амзараков П. Б. , Лазаретов И. П. , Митько О. А. , Поляков А. В. Этнокультурная принадлежность средневекового захоронения со шкурой коня в долине реки Иджим в Западном Саяне // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 7: Археология и этнография. С. 151–164.

ISSN 1818-7919

Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 7: Археология и этнография

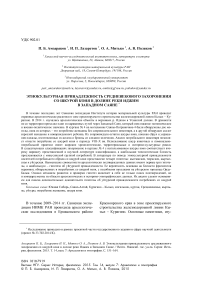

Рис. 1 (фото). Общий вид площади раскопа 1 могильника Саяны-Пограничное-4

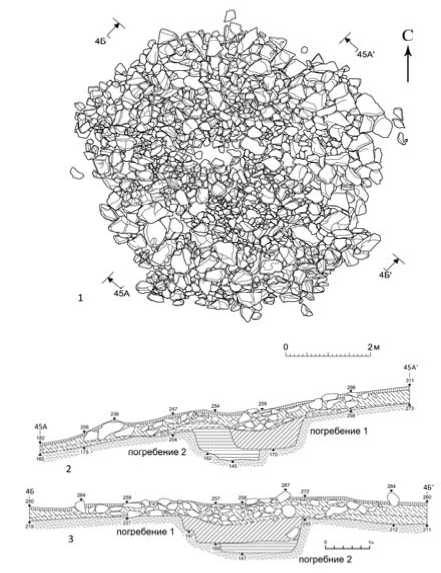

Рис. 2. (фото). Курган № 4, уровень горизонта 1

чавшиеся отрядами экспедиции, сосредоточены вдоль правого берега р. Иджим, являющейся левым притоком р. Ус. Краткий обзор охранных работ в 2012-2013 гг. нашел отражение в публикациях обобщающего характера [Александров и др., 2012; 2014].

Среди большого числа разнообразных в культурном отношении памятников, иссле- дованных в 2014 г., особо выделяется практически не потревоженное средневековое погребение взрослой женщины и младенца, совершенное по обряду трупоположения, в сопровождении шкуры коня. Целью данной публикации является этнокультурная характеристика первого захоронения подобного типа, обнаруженного в Усинской долине, где до недавнего времени из средневековых памятников были известны лишь кыргызские курганные некрополи с кремациями [Митько, 2014].

Погребение было обнаружено в кургане № 4, входящем в состав разновременного могильника Саяны-Пограничное-4. Некрополь насчитывал семь курганов, относящихся к трем различным хронологическим горизонтам: эпохе поздней бронзы, скифскому времени и Средневековью. Памятник расположен недалеко от истоков р. Иджим, в 5 км от перевала через Куртушибинский хребет, к югу от которого простирается Турано-Уюкская котловина. Следует подчеркнуть, что могильник находился в самом начале пути из этой котловины в Минусинские степи. В древности этот путь, проходя через Усинскую долину, связывал регионы Верхнего и Среднего Енисея и имел важное экономическое и военно-политическое значение.

Могильник располагался у подножия скальной гряды – одного из отрогов Курту-шибинского хребта. Учитывая сложность выделения курганов на фоне большого числа естественных каменистых осыпей, перекрывающих конструкции погребальных сооружений, раскопки велись практически сплошной площадью. Единым раскопом, составлявшим около 2 тыс. кв. м, были охвачены все объекты памятника, включая и курган № 4 (рис. 1).

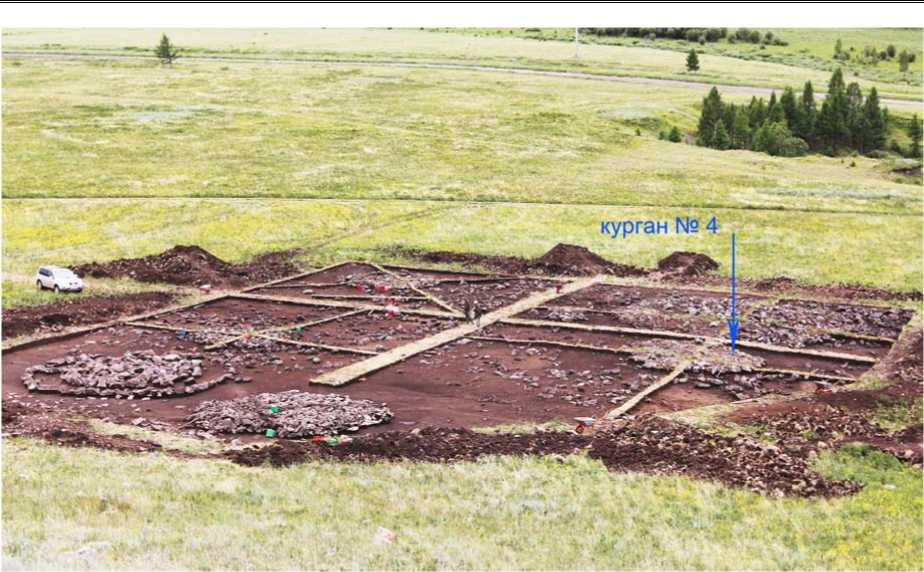

Курган № 4 находился в северо-западной части памятника. Он представлял собой округлую выкладку диаметром 7,5 м, сооруженную из скальных обломков средних размеров. В ходе исследования насыпи кургана никаких дополнительных конструктивных элементов зафиксировано не было. Видимых следов нарушения кладки не зафиксировано (рис. 2). Лишь при зачистке бровок удалось проследить «проседание» камней в заполнение могильной ямы (рис. 3).

В центральной части при зачистке каменной кладки обнаружена бронзовая бляха со следами позолоты и отмечено скопление переотложенных костей конечностей и фрагментов черепа лошади.

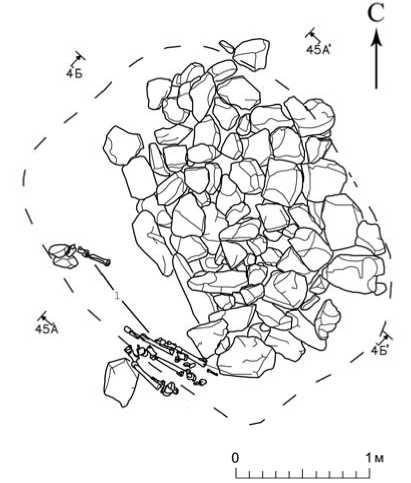

После того как насыпь была разобрана, на уровне погребенной почвы было зафиксировано перекрытие могильной ямы – выкладка подпрямоугольной формы из камней, сложенных в один слой, ориентированная по оси северо-запад – юго-восток. Она не нарушена и практически не просела в могилу, ее размеры составляли 2,3 × 1,5 м. Относительно границ каменной насыпи кургана выкладка была несколько смещена к северо-востоку (рис. 4, 5). Непосредственно в центре кургана на том же уровне, что и надмогильное сооружение, в положении in situ находились кости задних конечностей лошади (рис. 6). Состав костей и их расположение дают основание полагать, что первоначально вместе с костями передних конечностей и черепом они были оставлены в шкуре коня, уложенной на борту могильной ямы.

Как оказалось, курган содержал два частично перекрывавших друг друга погребения. Более раннее погребение 2 находилось по центру кургана и залегало несколько глубже относительно первого. Погребение 1, к которому относится надмогильная выкладка и остатки шкуры коня, располагалось выше, и было сооружено позднее.

Рис. 3 . План насыпи ( 1 ) и разрезы А–А', Б–Б' ( 2–3 ) кургана № 4

Рис. 5 . Курган № 4, план каменного перекрытия могильной ямы

Рис. 4 (фото). Курган № 4, уровень горизонта II

Очевидно, при его совершении заполнение могильной ямы погребения 2 просматривалось на поверхности почвы, поэтому новое захоронение пришлось сместить к северо-востоку. При этом шкура животного и часть сопроводительного инвентаря были уложены непосредственно над перекрытием могилы погребения 2.

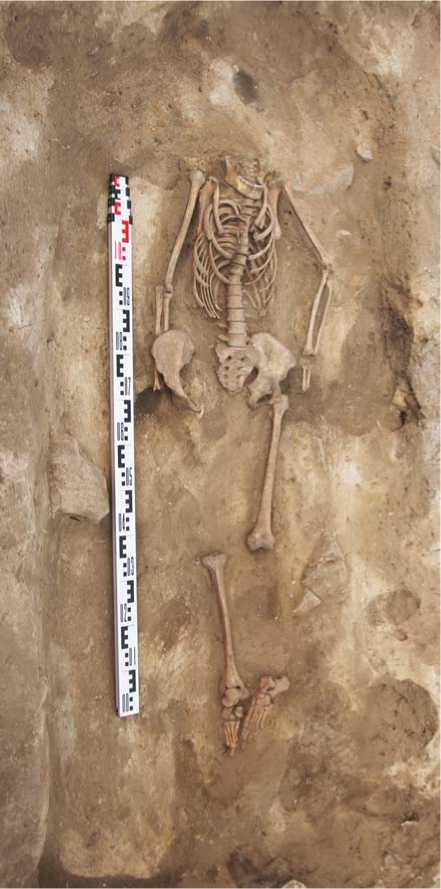

Погребение 1 совершено в грунтовой яме. Ее размеры составляли 2,5 × 1 м, глубина 0,5 м от уровня погребенной почвы, она ориентирована по оси северо-запад – юго-восток. Юго-западный борт могильной ямы состоял из перемешанного грунта, так как перерезал аналогичную грунтовую яму погребения 2. На дне могилы были обнаружены два лежащих in situ скелета, принадлежавших взрослому человеку и новорожденному ребенку, а также сопроводительный инвентарь. Судя по расположению скелета, тело взрослого человека было уложено в могильную яму вытянуто на спину, головой на северо-запад, ноги прямо, руки вдоль тела. Выше правого плеча было положено мясо овцы, от которого сохранились кости позвоночника. Скелет принадлежал женщине около 40 лет. На челюсти отмечены следы разрушения альвеолярной кости, являющегося следствием пародонтоза 1. Между пра- вой рукой и ребрами скелета находились частично сохранившиеся останки новорожденного ребенка, уложенного на правый бок со слегка подогнутыми ногами. Как и скелет женщины, он был ориентирован головой на северо-запад. Очевидно, что данные погре- бения представляют собой одновременное захоронение матери с новорожденным ребенком (рис. 7).

Погребение сопровождал типологически разнообразный сопроводительный инвентарь, изготовленный из железа и бронзы,

Рис. 6 (фото). Курган № 4, кости ног коня на уровне древней погребенной почвы

Рис. 7 (фото) Курган № 4, погребения 1 и 2

Рис. 8 (фото). Курган № 4, погребение 2

многие предметы со следами позолоты. Это остатки конской сбруи и украшения одежды человека. Объем данной статьи не позволяет всесторонне проанализировать находки, и в этой связи возникает необходимость рассмотреть предметный комплекс в отдельной публикации. В то же время, как отмечалось выше, целью данной статьи является этнокультурная характеристика погребения со шкурой коня на основе археологических, исторических и этнографических данных, однако этой процедуре должна предшествовать датировка памятника, дающая основание для его рассмотрения в историческом контексте. Поэтому, забегая вперед и надеясь, что отступление от методических правил не скажется на качестве исследования, отметим: сравнительно-типологический ана- лиз погребального инвентаря позволяет отнести сопровождаемое шкурой коня захоронение 1 к периоду VIII–X вв.

Наблюдения за стратиграфической ситуацией на погребальном памятнике позволили реконструировать последовательность совершения захоронений в кургане № 4. Первоначально было устроено погребение 2, для которого выкопана могильная яма, расположенная непосредственно в центральной части сооруженного впоследствии над ней кургана. Тело умершей женщины 20–25 лет было уложено вытянуто на спине головой на северо-запад. Череп находился отдельно в заполнении (он был снят до зачистки костяка), но при этом нижняя челюсть находилась в положении in situ. Правое бедро и правая часть таза оказались смещенными, левая голень отсутствовала (рис. 8). Сопроводительный инвентарь не обнаружен, что оставляет открытым вопрос о хронологической и этнокультурной принадлежности данного погребения. Позднее, с некоторым смещением к северо-востоку и чуть выше, было совершено погребение женщины с ребенком, частично перекрывшее более раннее.

После завершения строительства каменного сооружения над могильной ямой с парным погребением женщины и ребенка у его юго-западного борта была уложена шкура лошади с черепом и конечностями, целостность которой впоследствии была частично нарушена грабителями. Они не потревожили погребений 1 и 2, скорее всего, ввиду того, что подавляющее число погребений могильника Саяны-Пограничное-4 и прилегающих к нему памятников Саяны-Пограничное-3, 5 и 6 были совершены не в могильных ямах, а на уровне древней дневной поверхности.

Использование шкур животных в поминально-погребальной практике имеет широкие хронологические, территориальные и историко-культурные рамки.

По мнению Е. П. Казакова, в Средневековье в степном поясе Евразии существовало два основных варианта расположения шкуры коня в могильной яме. В первом варианте череп, кости нижнего отдела ног (берцовые кости, фаланги, копыта) и хвост лежали таким образом, что имитировали вытянутое положение коня вдоль тела погребенного. С этим вариантом связан обычай установки в могильной яме чучела животного. Второму варианту соответствовало использование шкуры коня с оставленными в ней черепом, фалангами и копытами. Как правило, шкуру, снятую подобным образом, укладывали в ногах погребенного или расстилали рядом с ним [Казаков, 1984. С. 99].

Погребения, в которых расположение шкуры коня (чучела) соответствует первому варианту, присутствуют в хазарских, половецких и печенежских комплексах [Атавин, 1984]. В Северном Прикаспии в конце IX – первой половине XI в. характерной особенностью погребального обряда огузских племен было применение шкуры этого животного [Круглов, 2001. С. 417–426]. Одной из особенностей курганов кыпчакского времени на Южном Урале является вариативность погребального обряда. Конскую шкуру с черепом и костями ног укладывали рядом с человеком на ступеньках или на деревянном перекрытии [Иванов, Кригер, 1988. С. 47]. Использование конских шкур в виде чучела часто встречается в памятниках тюркского времени в степных районах Алтая и Западной Сибири [Могильников, 2002]. Более чем в половине погребений могильника Чулым-2 обнаружены черепа и длинные кости ног коня с остатками упряжи. Чучела животных находились как в мужских и женских, так и в детских погребениях [Молодин и др., 1988. С. 54].

В Кузнецкой котловине подобные погребения обнаружены на ряде средневековых памятников [Елькин, 1970. С. 83–84; Васютин, Онищенко, 2002]. Д. Г. Савинов, анализируя материалы могильника Калтышино I, отметил, что захоронения с остовом (шкурой или чучелом) коня обычны для многих (если не для большинства) памятников начала II тыс. н. э. (т. е. времени распада ки-мако-кыпчакского объединения), и придавать какое-либо этническое значение этой особенности погребального обряда трудно. Имеются основания относить калтышин-ский погребально-ритуальный комплекс если не собственно к кыпчакам, то во всяком случае к одной из групп населения, входивших в состав этнокультурного объединения кыпчаков [Савинов, 1997. С. 87–88].

Второй вариант с использованием шкуры коня с оставленными в ней черепом, фалангами и копытами также широко представлен на территории Южной Сибири и Центральной Азии. В погребениях релкинской культуры кости черепа и нижних конечностей являются частыми находками. Рядом с могилами умерших клали расправленную конскую шкуру, голова отчленялась и хоронилась отдельно. Л. А. Чиндина трактует данный обычай, как жертвоприношение коня умершему и прослеживает данную традицию в При-обье с кулайской эпохи [1991. С. 34].

Второму варианту расположения шкуры коня соответствует минусинская группа погребений. Как правило, она укладывалась в ногах погребенного или рядом с ним. Справа от деревянного гроба в основании мощного заполнения могильной ямы кургана № 7 могильника Койбалы были найдены остатки шкуры коня, череп и копыта [Скобелев, 1990]. Также справа от человека, в районе тазовых костей, находились череп, копыта и фаланги коня в погребении кургана № 2 могильника Чалбах-Тах [Худяков, 1985]. В могильной яме одиночного кургана Табат-онгри-чap погребение было совершено в подбое, закрытом массивной плитой. В заполнении обнаружены обломки костей черепа коня, фаланги и копыта. Подросток в погребении кургана № 4 могильника Орты-зы-оба был отделен от останков коня стенкой из тонких плит. Судя по расположению черепа и копыт, шкура лежала головой в ту же сторону, что и умерший. За перегородкой из плит находились остатки шкуры также и в погребении кургана № 7 могильника Ах-хол [Худяков, Мороз, 1987].

Говоря в целом о минусинской группе погребений, необходимо отметить, что для нее характерна определенная нестабильность обряда. Это выражено в различном устройстве надмогильных сооружений и могильных ям, в которых встречаются подбои, каменные ящики и разделительные стенки из плит. Различны также ориентация умерших, состав сопроводительного инвентаря и, что особенно важно подчеркнуть, расположение шкуры животного.

В свое время А. А. Гаврилова рассмотрела погребение в кургане № 2 Копенского чаатаса, содержавшее захоронение по обряду трупоположения со шкурой коня, и обратила внимание на то, что большинство подобных захоронений сосредоточено в Минусинской котловине. По ее мнению, в Центральной Азии погребения по обряду трупоположения со шкурой коня могли принадлежать тюркам, у которых произошла модификация обряда: от погребения полной туши животного к помещению в могилах их отдельных частей [Гаврилова, 1965. С. 65–67].

Однако еще ранее Л. А. Евтюхова сочла возможным отнести погребения со шкурой коня в южно-сибирском и центрально-азиатском регионах к уйгурам [Евтюхова, 1957. С. 222–223]. Факты, подтверждающие ее точку зрения на этническую принадлежность носителей данного обряда, были представлены в начале 80-х гг. прошлого века. Обнаруженные в захоронении на р. Орхон в Монголии и на могильнике Ник-Хая на Среднем Енисее фрагменты орнаментированной керамики оказались близки к керамике, зафиксированной на площади уйгурской столицы Орду-Балык, что и позволило идентифицировать данный погребальный обряд как уйгурский [Худяков, Цэвэндорж, 1982; Худяков, Нестеров, 1984; Худяков, 1985].

В настоящее время большинство исследователей разделяет точку зрения об уйгурской принадлежности южно-сибирской и центрально-азиатской группы погребений, совершенных по обряду ингумации в сопровождении шкуры коня. В ряде работ отмечается, что уйгурский период сыграл весьма значительную роль в формировании мировоззрения и культуры населения Саяно-Алтайского нагорья. С распадом уйгурского каганата связано сложение кимако-кыпчак-ского государственного объединения на Иртыше, в котором приняли участие племена уйгурского происхождения [Савинов, 1984. С. 89; Кляшторный, Савинов, 1994. С. 131– 132].

Если принимать «уйгурскую» гипотезу в качестве единственной, то определение этнокультурной принадлежности погребения на р. Иджим не представляет особой трудности. Однако в археологической проблематике этнические определения являются наиболее сложными, и средневековая археология Южной Сибири в этом отношении не является исключением. Примеров безальтернативных определений и, особенно, совпадений сведений письменных источников с археологическими данными можно привести не много, однако даже общепринятые и устоявшиеся научные утверждения должны сопровождаться формулой «в свете современных данных» [Брей, Трамп, 1990. С. 6].

С. П. Нестеров, представив в своей работе сводку известных на тот период сопогре-бений человека со шкурой коня, отметил, что ареал их распространения включает преимущественно западные районы степей Евразии. По его мнению, в хронологический период VIII–XII вв., кроме уйгуров, еще целый ряд этнических групп Центральной Азии, чья этническая принадлежность остается дискуссионной, использовали этот характерный элемент обрядности. Захоронения со шкурой коня могли практиковать и енисейские кыргызы, отличавшиеся одно- образием погребального обряда [Нестеров, 1990. С. 63–64].

Последнее замечание нуждается в уточнении. Под насыпями курганов с трупосож-жениями могильников Хара-Хая II, Оглах-ты, Самохвал и Означенное IV были зафиксированы необожженные фаланги коня. Это позволяет предположить, что в погребальной обрядности енисейских кыргы-зов использовались шкуры, снятые таким же способом, что и зафиксированные в погребениях с трупоположениями.

Таким образом, мы имеем четыре точки зрения на этнокультурную принадлежность носителей обряда со шкурой коня: кыпчакскую, тюркскую, кыргызскую и уйгурскую. Каждую из них можно рассматривать в качестве конкурирующей гипотезы. При этом наименьшие совокупности археологически подтвержденных данных имеют первые три гипотезы, а наибольшую – гипотеза об уйгурской принадлежности. Как отмечалось, ее вероятность основана на обнаружении в погребениях со шкурой коня фрагментов керамики, подобной находкам на уйгурском городище Орду-Балык.

Несомненно, керамика как культурный индикатор является весомым аргументом. Важен тот факт, что после разгрома уйгурского каганата погребения со шкурой коня появились в западных районах Саяно-Алтая и на Иртыше. Однако в логической цепочке рассуждений есть и слабые звенья, а механизм развития и проверки гипотез включает в себя не только поиск подтверждений, но и контраргументы.

Первый из них связан с тем, что на территории Тывы, являвшейся основной зоной противостояния в продолжительной уйгурокыргызской войне, известно не менее десятка сравнительно небольших городищ, которые исследователи относят к уйгурам. Именно с них и с городищ в Северной Монголии берет начало тенденция создания стационарных сооружений, во многом определивших цивилизационный профиль позднейшей исторической жизни уйгуров [Кляшторный, 2010. С. 279]. Но ни одного могильника с погребениями, совершенными по обряду трупоположения со шкурой коня, ни рядом с уйгурскими городищами, ни в других местах не известно, как не известен и этнографический облик раннесредневекового уйгурского населения. Этого не скажешь о вытеснивших уйгуров енисейских кыргызах, оставивших на территории Тывы около 290 только известных погребальных и поминальных комплексов, ритуальных выкладок и «меморативных» курганов. На их фоне захоронения со шкурой коня представлены лишь отдельными курганами в составе хронологически и культурно неоднородных могильников и составляют незначительный процент. Как правило, они отличаются различными вариантами расположения шкуры. Так, например, в кургане 22 могильника Саглы-Бажи III тело человека было ориентировано головой на север, череп животного обращен в противоположную сторону, конечности находились в анатомическом порядке [Грач, 1968. С. 105–106]. В 2011 г. на могильнике Ээрбек-10 в могиле кургана № 3а, датированного ранним Средневековьем, под разрушенной каменной наземной конструкцией было открыто погребение молодого человека с сопроводительным приношением шкуры коня с конечностями и черепом и туши барана. Шкура коня (сохранились длинные кости конечностей с копытами и половина нижней челюсти) могла быть растянута над погребенным или уложена рядом с ним.

В Монголии (памятник Хушот-Худжир-тэ) в исследованной Л. А. Евтюховой могиле погребение, совершенное по обряду тру-поположения, сопровождалось шкурой коня. Причем «конь» был взнуздан и оседлан, шкура оказалась снятой вместе с длинными костями задних конечностей [Евтюхова, 1957. С. 217–220]. Захоронения с оставленными в шкуре черепами и длинными костями ног известны и на юге Забайкалья [Ко-вычев, Белопоместнов, 1986. С. 152–154]. В целом же монгольско-тувинская группа погребений со шкурой коня заметно уступает минусинской в количественном отношении.

Второй контраргумент происходит из области историко-этнографических данных. Прежде всего следует отметить несовпадение археологических данных и письменных свидетельств. В летописи Тан сообщается, что хойху (гаогюй) «мертвых относят в выкопанную могилу, ставят труп на середине, с натянутым луком в руках, опоясанный мечем, с копьем под мышкою, как будто живой, но могилу не засыпают» [Бичурин, 1950. С. 216]. Ничего типологически близкого с приведенным выше описанием, в достаточно хорошо разработанной классификации средневековых погребений Южной Сибири нет. На территории Казахстана известны каменные ограды, служившие семейными или родовыми святилищами, на которых совершались ритуалы поминания или жертвенного подношения предкам. Внутри оград зафиксированы вертикально установленные каменные изваяния мужчин и женщин [Ермоленко и др., 1985. С. 138– 139, 143–144]. Подобные меморативные сооружения были характерны и для кыпчаков в западной части степного пояса, однако связать их с описанным в китайском источнике погребальным обрядом можно с очень большой натяжкой.

При проведении этнокультурных определений средневековых памятников продуктивное значение может иметь применение ретроспективного метода. По письменным источникам, использование шкуры коня в культовой и обрядовой сфере прослеживается у населения степного пояса Евразии от начала II тыс. н. э. до этнографической современности [Георги, 1776. С. 166; Спасский, 1820. С. 105–106; Кастрен, 1860. С. 380; Потанин, 1884; Островских, 1895. С. 346; Ковалевский, 1956. С. 128; Грязнов, 1956. С. 108; Путешествие..., 1957. С. 32; Маргулан и др., 1966. С. 293; Вяткина, 1968. С. 121; Кузьмина, 1977. С. 45; Бутанаев, 1988; Радлов, 1989. С. 377]. В то же время в этнографических сведениях об уйгурах подобных свидетельств не сохранилось, что можно объяснить исламизацией населения Синьцзяна. Также нет данных и относительно родоплеменной группы ондар-уйгур, наряду с кыр-гызами, принявшей участие в этногенезе тувинцев.

Территориальная и этнокультурная широта распространения обрядов и ритуалов с использованием шкуры коня позволяет говорить о существовании общетюркской традиции. Приведенные контраргументы не следует рассматривать в качестве критического разбора «уйгурской» гипотезы. Они направлены на поиск дополнительных конструктивных доказательств и подтверждений, прежде всего в области археологии, без которых она может надолго остаться одной из «проблемных ситуаций» в этнокультурной истории средневековых народов степной Евразии.

Список литературы Этнокультурная принадлежность средневекового захоронения со шкурой коня в долине реки Иджим в Западном Саяне

- Александров С. В., Боковенко Н. А., Килуновская М. Е., Лазаретов И. П., Поляков А. В., Семенов Вл. А., Соловьева Н. Ф. Археологические исследования в зоне строительства железной дороги Кызыл -Курагино//Культуры степной Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. СПб.: ИИМК РАН; Периферия, 2012. Кн. 2. С. 195-199.

- Александров С. В., Боковенко Н. А., Лазаретов И. П., Поляков А. В. Краткий обзор охранных работ Саянской археологической экспедиции ИИМК РАН в долине р. Иджим в 2013 году//Бюллетень Института истории материальной культуры РАН. № 4 (охранная археология). СПб.: ИИМК РАН; Периферия, 2014. С. 303-318.

- Атавин А. Г. Некоторые особенности захоронений чучел коней в кочевнических погребениях X-XIV вв.//СА. 1984. № 1. С. 134-143.

- Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. М.: Прогресс, 1990. 368 с.

- Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1950. Т. 1. 471 с.

- Бутанаев В. Я. Погребально-поминальные обряды хакасов в ХIХ -начале XX в.//Историко-культурные связи народов Южной Сибири. Абакан: Хак. кн. изд-во, 1988. С. 107-133.

- Васютин А. С., Онищенко С. С. Погребение со шкурой коня конца I -начала II тыс. н. э. на юге Западной Сибири//Тюркские народы: Материалы V Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». Тобольск; Омск: ОмГПУ, 2002. С 32-36.

- Вяткина К. В. Культ коня у монгольских народов//СЭ. 1968. № 6. С. 117-122.

- Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 110 с.

- Георги И. Г. Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей. СПб.: Тип. книгопродавца К. В. Миллера, 1776. Ч. 2. 191 с.

- Грач А. Д. Древнетюркские курганы на юге Тувы//КСИА. 1968. Вып. 114. С. 105-111.

- Грязнов М. П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка//МИА. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. № 48. 163 с.

- Евтюхова Л. А. О племенах Центральной Монголии в IX в.//СА. 1957. № 2. С. 205-227.

- Елькин М. Г. Курганный могильник позднегожелезного века в долине р. Ур//ИЛАИ. 1970. Вып. 2. С. 81-93.

- Ермоленко Л. Н., Гецова Н. С., Курманкулов Ж. К. Новый вид сооружений с изваяниями из Центрального Казахстана//Проблемы охраны археологических памятников Сибири. Новосибирск: Наука, 1985. С. 137-161.

- Иванов В. А., Кригер В. А. Курганы кыпчакского времени на Южном Урале (XII-XIV вв.) М.: Наука, 1988. 93 с.

- Казаков Е. П. О культе коня в средневековых памятниках Евразии//Западная Сибирь в эпоху средневековья. Томск: Изд-во ТГУ, 1984. С. 99-110.

- Кастрен М. А. Путешествие Александра Кастрена по Лапландии, Северной России и Сибири (1838-1844, 1845-1849)//Собрание старых и новых путешествий. Магазин земледелий и путешествий. Географический сборник, изданный Н. Фроловым. 1860. Т. 6, ч. 2. 495 с.

- Кляшторный С. Г., Савинов Д. Г. Степные империи Евразии. СПб.: Фарн, 1994. 168 с.

- Кляшторный С. Г. Ордубалык: рождение городской культуры в Уйгурском каганате//Древние культуры Евразии: Материалы междунар. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А. Н. Бернштама. СПб: Инфоол, 2010. С. 276-279.

- Ковалевский А. П. Книга Ахмеда ибн Фадлана и его путешествия на Волгу в 921-922 гг. Харьков: Изд-во Харьков. гос. ун-та, 1956. 343 с.

- Ковычев Е. В., Белопоместнов Г. И. Исследования в бассейне р. Онон//Памятники древних культур Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1986. С. 151-154.

- Круглов Е. В. Погребальный обряд огузов Северного Прикаспия 2-й половины IX -1-й половины XI в.//Степи Евразии в эпоху Средневековья. Донецк: ДонНУ, 2001. Т. 2: Хазарское время. С. 396-446.

- Кузьмина Е. Е. Распространение коневодства и культ коня у ираноязычных племен Средней Азии и других народов Старого Света//Средняя Азия в древности и Средневековье. М.: Наука, 1977. С. 28-52.

- Маргулан А. Х., Акишев К. А., Кадырбаев М. К., Оразбаев А. М. Древняя культура Центрального Казахстана. Алма-Ата: Наука, 1966. 436 с.

- Митько О. А. Кыргызы долины реки Ус (Западные Саяны) по сведениям письменных и археологических источников//Труды IV (XX) Всероссийского археологического съезда в Казани 2014 г. Казань: Отечество, 2014. Т. 3. С. 518-520.

- Могильников В. А. Курганы с сопроводительными захоронениями чучел коней в Северо-Западных предгорьях Алтая//РА. 2002. № 1. С. 122-136.

- Молодин В. И., Савинов Д. Г., Елагин В. С., Соболев В. И. Бараба в тюркское время. Новосибирск: Наука, 1988. 176 с.

- Нестеров С. П. Конь в культах тюрко-язычных племен Центральной Азии в эпоху Средневековья. Новосибирск: Наука, 1990. 143 с.

- Островских П. Е. Этнографические заметки о тюрках Минусинского края (отчет о поездке 1894 г.)//Живая старина. СПб., 1895. Вып. 3-4. С. 297-348.

- Потанин Г. М. Качинские татары Минусинского округа//ИРГО. 1884. Т. 20, вып. 6. 48 с. (Отд. оттиск.) Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М.: Гос. изд-во географ. лит., 1957. 270 с.

- Радлов В. В. Из Сибири. М.: Наука, 1989. 750 с.

- Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: Изд-во Ленинград. ун-та, 1984. 176 с.

- Савинов Д. Г. Могильник Калтышино I (новые материалы по археологии начала II тыс. н. э.)//Памятники раннего Средневековья Кузнецкой котловины. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1997. С. 77-99.

- Скобелев С. Г. Подвески с изображением древнетюркской богини Умай//СА. 1990. № 2. С. 226-233.

- Спасский Г. И. Изображение обитателей Сибири, или новое и достовернейшее описание некоторых коренных сибирских народов: их местопребывания, образа жизни, нравов, обрядов, веры, наречий и проч. СПб.: , 1820. Т. 1-2. 274 с.

- Худяков Ю. С. Уйгуры на Среднем Енисее//Изв. СО РАН. Серия истории, филологии и философии. 1985. № 14, вып. 3. С. 55-59.

- Худяков Ю. С., Мороз М. В. Опыт интерпретации средневекового обряда погребения со шкурой коня в Минусинской котловине//Исторические чтения памяти М. П. Грязнова: Тез. докл. областной науч. конф. Омск: ОмГУ, 1987. С 187-189.

- Худяков Ю. С., Нестеров С. П. Группа погребений Ник-Хая//Археология юга Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1984. С. 131-141.

- Худяков Ю. С., Цэвэндорж Д. Керамика Орду-Балыка//Археология Северной Азии. Новосибирск: Наука, 1982. С. 85-94.

- Чиндина Л. А. История Среднего Приобья в эпоху раннего Средневековья (релкинская культура). Томск: Изд-во ТГУ, 1991. 184 с.