Этнокультурная ситуация на территории Верхнего Поочья в «предроменский» период (2-я пол. VII - VIII в.)

Автор: Колоколов А.М.

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено выделению группы древностей 2-й пол. VII - VIII в. Верхнего Поочья. На территории региона памятники мощинской культуры, бытовавшие с середины III в., практически исчезают около середины VII века. К этому же времени относится финал позднедьяковской культуры в бассейне р. Москвы и исчезновение основной части рязано-окских памятников в Среднем Поочье. Начиная с IX в. на Верхней Оке возникают многочисленные памятники, соотносимые с древностями роменской культуры. Об этнокультурной картине региона в «предроменский» период до недавнего времени не имелось четкого представления. На сегодняшний день накоплен массив археологического материала, характерного для этого периода. Он представлен находками керамических сосудов, украшений и деталей поясного набора, которые происходят с городищ Супруты, Петровское, Никулино, Муравлево, а также с селищ Каменка-1, Б. Тризново-3, Торхово-3, Уткино-1. На основании анализа находок можно предположить, что основным населением Верхнего Поочья в период 2-й пол. VII - VIII в. являлись носители древностей типа сахновки-волынцево. Находки сосудов мощинской традиции в комплексах IX-X вв. городища Супруты и поселения Каменка-1 свидетельствуют о существовании в предроменский и роменский периоды остатков населения, бытовавшего на территории региона с середины III по середину VII века. Изучение уникального поминального комплекса у деревни Гора Услань позволяет предполагать участие в сложении этнокультурной картины Верхнего Поочья во 2-й пол. VII - VIII в. представителей степного круга культур эпохи раннего Хазарского каганата.

Верхнее поочье, 2-я пол. vii - viii в, древности типа сахновки-волынцево, мощинская культура, керамика, элементы поясной гарнитуры, серьги пастырского типа, поминальный комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/149145146

IDR: 149145146 | УДК: 902.26(653) | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2024.1.7

Текст научной статьи Этнокультурная ситуация на территории Верхнего Поочья в «предроменский» период (2-я пол. VII - VIII в.)

DOI:

Цитирование. Колоколов А. М., 2024. Этнокультурная ситуация на территории Верхнего Поочья в «пред-роменский» период (2-я пол. VII – VIII в.) // Нижневолжский археологический вестник. Т. 23, № 1. С. 136–156. DOI:

Освоение славянами Верхнего Поочья – часть этнокультурного процесса, происходившего на территории Днепро-Донского междуречья в последней трети I тыс. н.э. Значительную роль при этом играют древности роменс-кой археологической культуры, сложившейся на территории Днепровского лесостепного левобережья в IX в. и далее распространившейся на Окско-Донской водораздел. Этап, предшествующий массовому заселению берегов Верхней Оки и ее притоков носителями древностей роменского типа, до недавнего времени был белым пятном на хронологической шкале региона. Он охватывает 2ю пол. VII – VIII век. К сер. VII в. прекращают существование наиболее поздние памятники мощинской культуры, бытовавшие на территории региона с сер. III в. [Воронцов, 2022, с. 142–154]. Примерно этим же временем датируется финал позднедьяковской культуры в бассейне Москвы [Кренке, 2016] и исчезновение основной части рязано-окских памятников в среднем течении Оки [Ахмедов, 2010, с. 16]. Не выходят за рамки сер. VII в. и материалы колочинской культуры, обнаруженные в верховьях Оки в последние годы [Ра-дюш, 2018, с. 87; Никитина, Дударев, 2019, с. 181]. На сегодняшний день накоплен определенный массив археологического материала, который позволяет сформировать предварительную этнокультурную картину региона в «предроменский» период.

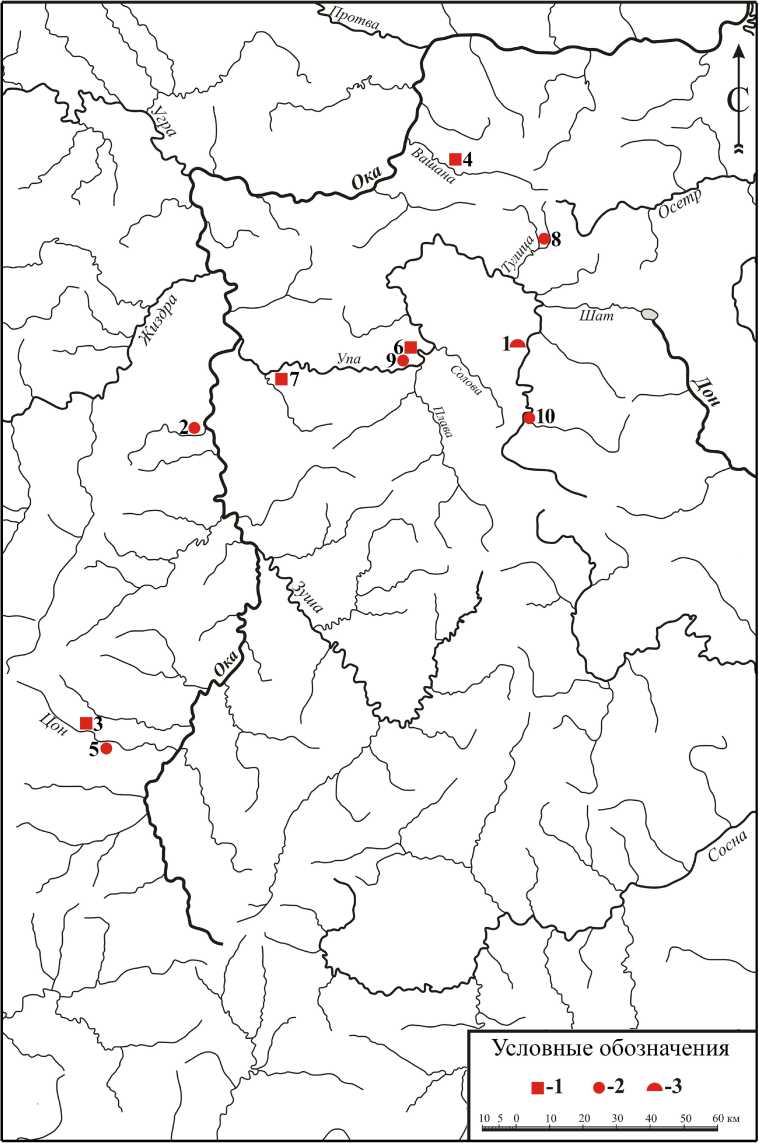

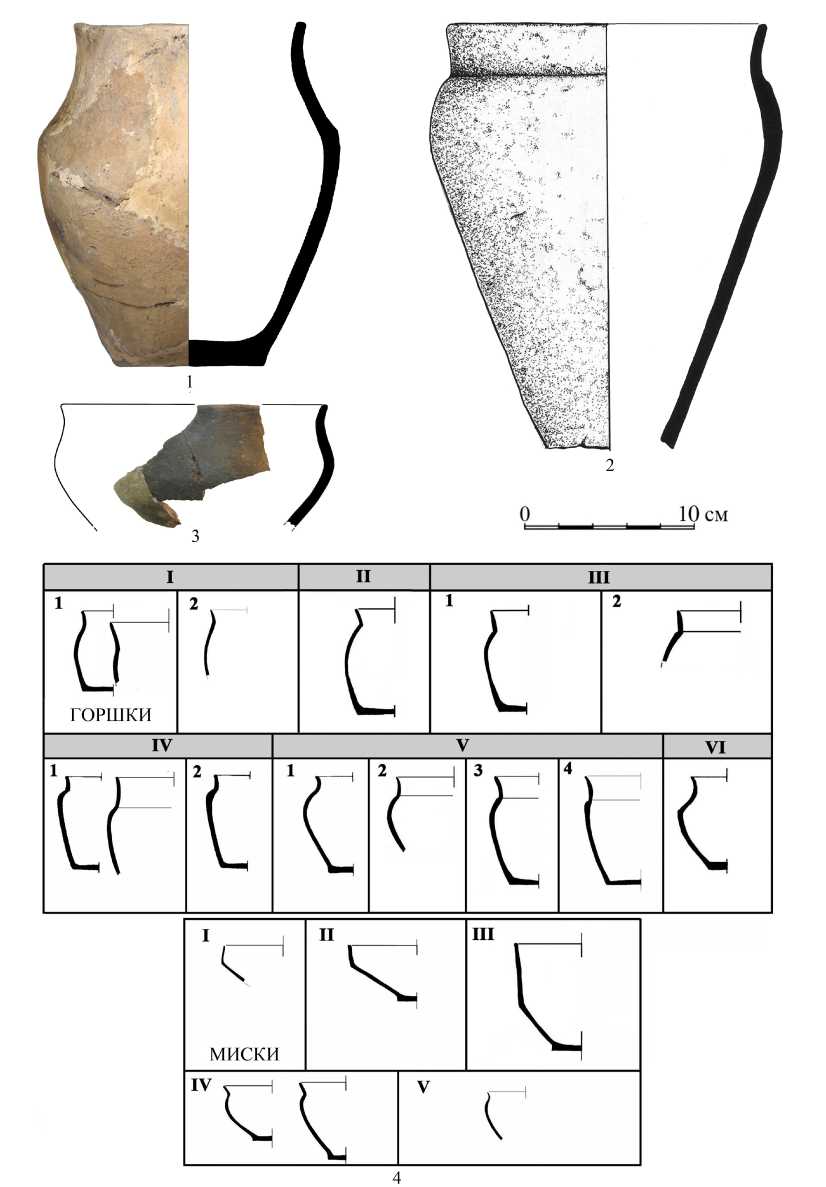

Значительно ниже по течению от упомянутых памятников (в 125 км) находится поселение Каменка-1 (рис. 1,2), где комплексы этого времени на территории региона впервые были изучены раскопками. Памятник многослойный и, помимо материалов интересующего нас периода, на нем представлены древности эпохи бронзы, IX–X вв. и позднего средневековья. В ходе многолетних раскопок на селище, помимо прочего, были исследованы две хозяйственные ямы (II и XLIX) с материалами сахновского типа [Екимов, Колоколов, 2023, рис. 14–16]. Памятники типа сахновки широко распространены на территории лесостепной зоны Днепровского правобережья и бассейна Северского Донца во 2-й пол. – кон. VII – VIII в. (рис. 8) [Казанский, 2014, с. 45– 137; Обломский, Родинкова, 2014]. Из заполнения ям происходят три толстостенных лепных горшка с округлобоким туловом и высо- ким S-видным венчиком, орнаментированным пальцевыми вдавлениями по краю (рис. 2,1–3). Они имеют хорошо заглаженную поверхность, плотное тесто с примесью песка и мелкофракционного шамота. По профилировке они относятся к подтипу 1 типа I сахновской керамики по О.М. Приходнюку [Приходнюк, 1980, с. 49, рис. 27]. Также из ямы II происходит горшок с высоким прямым венчиком и четырьмя рядами пальцевых вдавлений – по срезу венчика, по шейке, плечику и тулову (рис. 2,4). Близкие по форме сосуды известны в волынцевс-ких древностях VIII в., они относятся к типу 3 по А.Т. Смиленко и С.П. Юренко [Смиленко, Юренко, 1990, с. 280, рис. 59,8]. В материалах того же круга известна и сходная орнаментация керамики. В частности, подобным образом украшены сосуды из культурного слоя волынцевского поселения Обмачев на р. Сейм [Майко, 2004, с. 50, рис. 2,4,5]. На сегодняшний день это единственное селище в бассейне Верхней Оки, где зафиксированы комплексы с материалами сахновского типа.

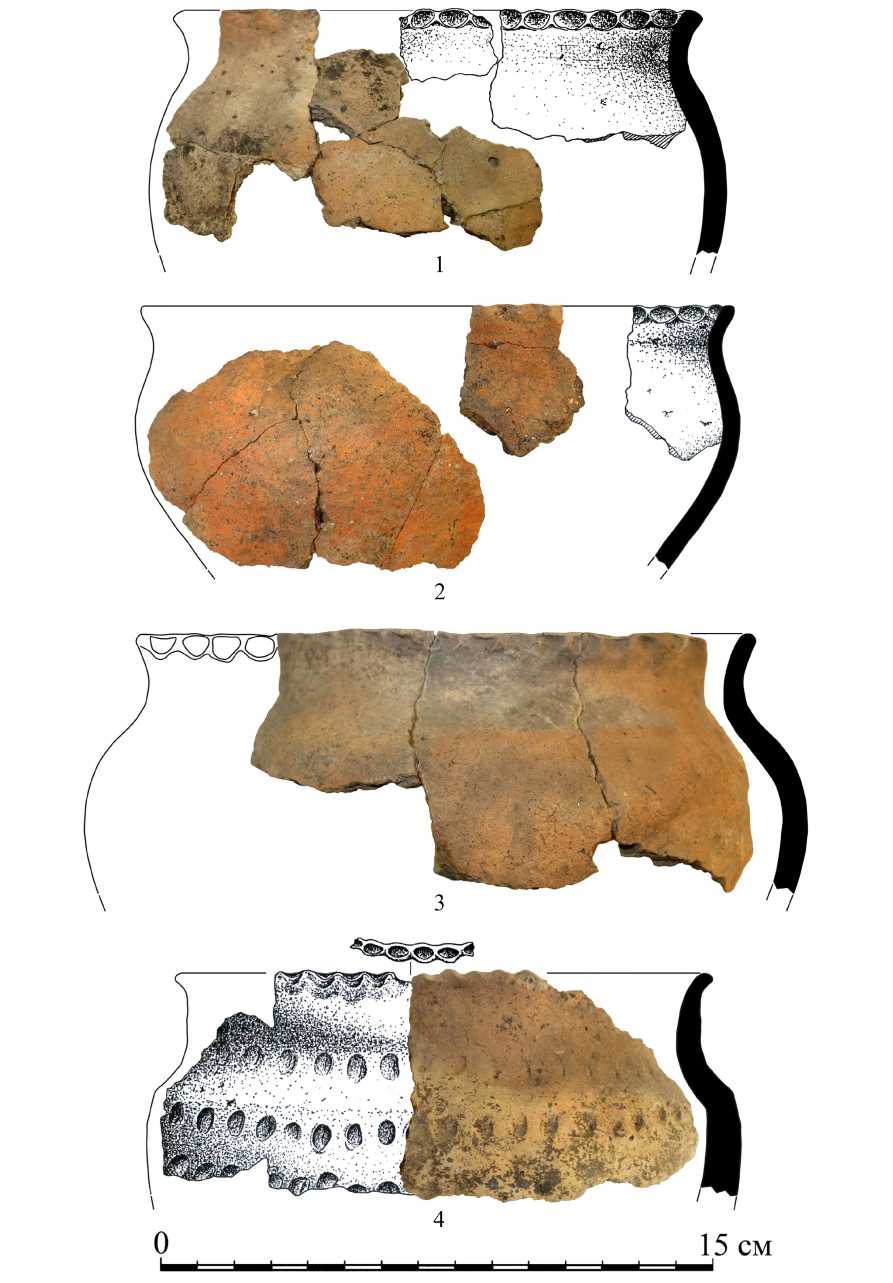

С этим же кругом древностей можно связать материалы постройки 3 XXVIII раскопа на городище Супруты (рис. 1, 6 ). Стратиграфически эта постройка относится к наиболее раннему этапу славянского поселения на памятнике [Григорьев, 2008; Колоколов, 2011, с. 53, рис. 1], существовавшего вплоть до сер. X века. Из нее происходят два лепных сосуда (рис. 3, 2 , 3 ), морфологически и орнаментально близкие горшкам из хозяйственных ям поселения Каменка-1, а также лепной горшок с округлыми плечиками и вертикальным венчиком (рис. 3, 1 ), относящийся к волынцев-ским древностям VIII в. [Воронцов, 2006, рис. 28, 29; 2007, рис. 56, 1 ]. Он близок к типу V волынцевской лепной керамики по А.Т. Сми-ленко и С.П. Юренко [Смиленко, Юренко, 1990, с. 280, рис. 59, 4 ]. Вещевых находок заполнение постройки не содержало.

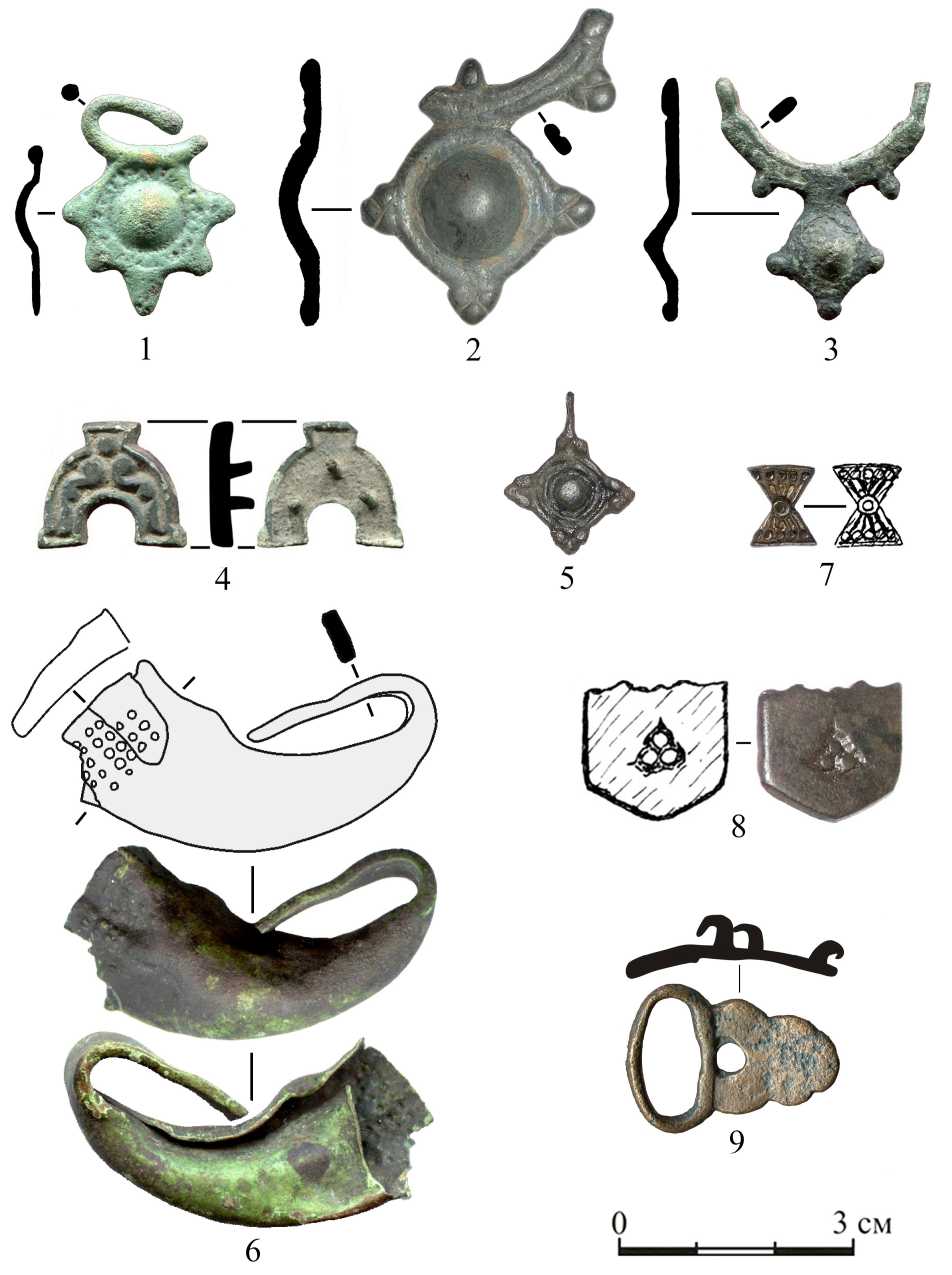

Кроме материалов постройки 3, существование горизонта 2-й пол. VII – VIII в. на городище Супруты подтверждается двумя вещевыми находками с разрушенной части памятника. Одна из них – пятиугольная бронзовая поясная накладка. На лицевую часть изделия нанесен орнамент из трех вдавленных полушарий, вписанных в треугольник (рис. 4,8) [Колоколов, 2023а, с. 271, рис. 2,2]. Такой орнамент характерен для предметов поясного набора типа Арадац-Фенлак, среди которых встречаются и накладки аналогичной формы. Эти предметы бытуют в середине – 2-й пол. VII в., в I среднеаварский период [Гавритухин, 2001, с. 111, 158, рис. 38]. Предметы этого типа известны также в составе Хорошевского клада сер. VIII в., обнаруженного на территории Подонцовья [Аксенов, 2022, с. 159, рис. 4,2].

Помимо этих находок и материалов постройки 3, к горизонту 2-й пол. VII – VIII в. на памятнике относится находка гончарного сосуда волынцевского типа из раскопа XIX 1973 года. Это округлобокий горшок с высоким вертикальным венчиком, украшенный линейным и волнистым орнаментом (рис. 3,4) [Колоколов, 2022, с. 218, рис. 19,5]. Схожие гончарные сосуды с лощением происходят с селищ Торхово-3 (рис. 1,8), из заполнения ям 36 и 65 раскопа IV (рис. 3,5,6) [Григорьев, 1997, рис. 27,1; 1998, рис. 33; 2005, с. 126, рис. 52,1,2] и Уткино-1 (рис. 1,10), из заполнения ямы 37 раскопа III (рис. 3,7) [Смирнова, 1989, с. 74– 79]. Все они относятся к типу II волынцевс-кой гончарной керамики по А.Т. Смиленко и С.П. Юренко [Смиленко, Юренко, 1990, с. 283, рис. 60,4]. А.В. Григорьев связывал эти находки с финальным этапом существования волынцевских древностей, которые, по его мнению, продолжают существовать в бассейне Верхней Оки после 1-й четверти IX в. [Григорьев, 2004]. Однако, учитывая материалы сахновского типа, выявленные на территории региона, а также вещи 2-й пол. VII – VIII в., обнаруженные в комплексе городища Супру-ты, находки гончарной волынцевской керамики допустимо связывать с предроменским периодом освоения Верхней Оки. Сахновские памятники тесно связаны с материалами типа волынцево и отличаются от них в основном отсутствием в их комплексе характерных гончарных сосудов с лощением. В литературе обозначение «древности типа сахновки-волынце-во» применяется для характеристики культурной принадлежности памятников Левобережья Днепра и бассейна Северского Донца 2-й пол. – кон. VII – VIII в. [Казанский, 2014; Обломс-кий, Родинкова, 2014].

Отдельные вещевые находки этого времени происходят еще с нескольких памятников бассейна Верхней Оки. Это элементы поясного набора и украшения, обнаруженные в процессе археологических разведок или переданные в фонды музея жителями близлежащих к памятникам населенных пунктов.

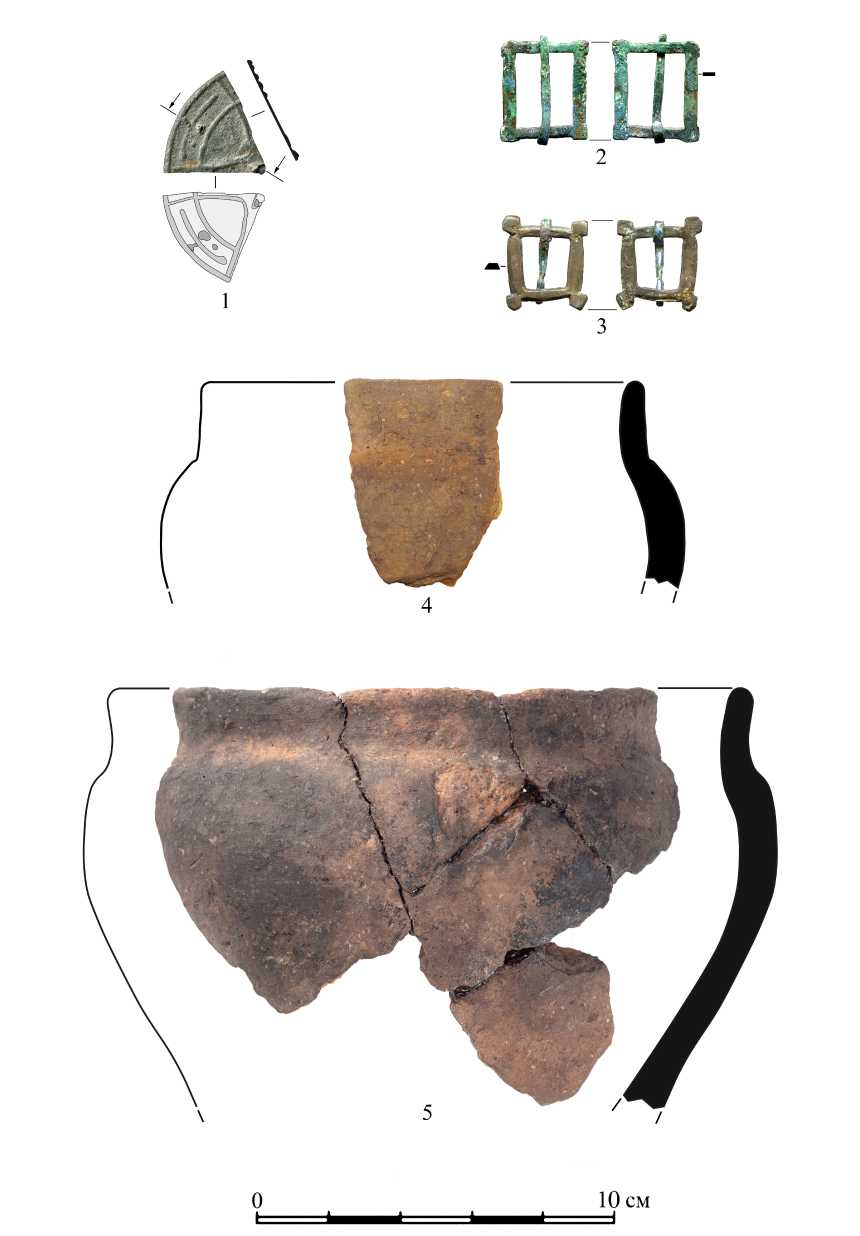

Одна из них происходит с городища у д. Никулино на р. Вашана (левый приток Оки) (рис. 1, 4 ) Там, в процессе разведочных работ 2000 г. была обнаружена овальнорамчатая пряжка с фигурным щитком (рис. 4, 9 ) [Колоколов, 2023а, с. 275, рис. 3, 4 ]. Она относится к типу 25 по В.Б. Ковалевской и по материалам Северного Кавказа датируется VIII в. [Ковалевская, 1979, с. 30, табл. XIII, 1 ]. Аналогичная пряжка происходит из катакомбы VII аланского могильника Чми, время сооружения которой А.К. Амброз относит к VIII в. [Амброз, 1971, рис. 13, 19 , с. 130]. С городищем у д. Никулино связан еще один комплекс находок, относящихся к несколько более раннему периоду. В 2020 г. в фонды музея были переданы детали ременной гарнитуры от поясов неволинского и агафоновского типов 2-й пол. VII – нач. VIII в.: 6 накладок и пряжка, выполненные из бронзы. По словам находчиков, предметы были обнаружены ими в осыпи ЮВ склона городища. Ими же были переданы 9 византийских фоллисов 20–40-х гг. VII в. (Ираклий и Констант II), по сообщению найденные неподалеку от предметов ременной гарнитуры [Грибков, 2020, т. 1, с. 108–109, 169–177; т. 3, с. 41, рис. 261, с. 42, рис. 262]. На сегодняшний день городище у д. Никулино является наиболее северным памятником с материалами 2-й пол. VII – VIII века.

В ходе раскопок на городище Петровское на р. Упе в 2015 г. (рис. 1,7) был обследован западный склон городища. В числе прочего там была обнаружена находка, относящаяся к периоду 2-й пол. VII – VIII в., – фрагмент бронзового браслета прямоугольного сечения с расширяющимися полыми концами, украшенными по кругу несколькими рядами пуансонного орнамента (рис. 4,6) [Простяков, 2015, рис. 197,3]. Такие браслеты характерны для днепровских кладов II группы, набор украшений из которых бытовал в период кон. VII – сер. VIII в. [Щеглова, 1990, с. 162–204; Родинкова, 2011, с. 247]. В частности, аналогичные изделия входят в состав Киевского клада 1892 г., Пастырского клада 1898 г. [Гав-ритухин, Щеглова, 1996, с. 240, рис. 61,20,22] и Зайцевского клада [Приходнюк, 2005, с. 172, рис. 67,8]. Находки подобных браслетов массово содержатся в материалах Пастырского городища, где, очевидно, осуществлялось их производство [Приходнюк, 2005, с. 45–47, 161, рис. 56, 1,2, 162, рис. 57,1,2, 163, рис. 58,3,4 и т. д.].

Объектов 2-й пол. VII – VIII в. в площади раскопа выявлено не было. Керамики типа сахновки-волынцево, характерной для синхронных памятников региона, в материалах памятника также не зафиксировано. В связи с этим встает вопрос о принадлежности находки к одному из горизонтов, представленных на городище. Хронологически ближайшие комплексы, изученные на памятнике, относятся к древностям мощинской и роменс-кой культур.

Связь данной находки с горизонтом мо-щинской культуры маловероятна, так как материалов позднего ее этапа (VI – 1-я пол. VII в.) на городище не зафиксировано. Соотнесение браслета с материалами роменского периода существования памятника (IX–X вв.) возможно только при наличии аналогичных вещей из хронологически близких комплексов.

Единственная такая находка происходит с территории лесной зоны и связана с материалами культуры смоленских длинных курганов. Браслет был найден в погребении 1 кургана 2 могильника Цурковка [Седов, 1974, табл. 26,21]. Он изготовлен из бронзы и имеет прямоугольное сечение дужки, так же как и браслет с Петровского. Предмет был неоднократно и всесторонне рассмотрен в научной литературе. В целом исследователи сходятся во мнении, что погребение, из которого он происходит, можно датировать временем не ранее сер. VIII в. [Гавритухин, 1997, с. 49– 50; Нефедов, 2000, с. 196]. При этом А.Д. Ма-чинская при рассмотрении материалов данно- го захоронения № 1 и синхронного ему № 2, совершенного в том же кургане, приводит аналогии прочим вещам из них в слое сер. VIII – сер. IX в. Старой Ладоги [Мачинская, 1990, с. 57]. Это дает возможность предположить, что находка браслета на городище Петровское могла быть связана с наиболее ранним этапом заселения площадки городища носителями роменской культуры в IX веке.

Однако не стоит исключать, что находка относится к горизонту сахновки-волынцево, материалы которого не вошли в створ раскопа, площадь которого составила всего 54 кв. м. Ситуация же, когда на памятнике горизонт VIII в. непосредственно предшествует поселению роменской культуры, отмечается на всех перечисленных выше памятниках: городищах Супруты и Никулино, селищах Торхово-3, Ут-кино-1 и Каменка-1.

Памятник, с которого происходит наиболее представительный набор вещей «предро-менского» периода, – селище 3 у д. Б. Тризно-во. Поселение расположено на берегу безымянного оврага, впадающего в Упу, в 5,5 км к юго-западу от городища у с. Супруты (рис. 1, 9 ). Раскопок на памятнике не проводилось. Поверхность его много лет распахивается, благодаря чему был собран представительный подъемный материал. Коллекция керамики состоит из маловыразительных стенок лепных сосудов с включениями дресвы и шамота в тесте [Столярова, 2017, рис. 298]. Кроме этого, в ходе обследований памятника в 2017 и 2022 гг.1 были найдены четыре изделия из бронзы, относящиеся к интересующему нас периоду [Столярова, 2017, рис. 299]. Среди них – подковообразная поясная накладка с растительным орнаментом, принадлежащая к кругу древностей типа Врап-Ерсеке (рис. 4, 4 ) [Колоколов, 2023а, с. 271, рис. 2, 1 ]. Наиболее близкие аналогии ей происходят из эпонимных кладов 2-й пол. VII – нач. VIII в., обнаруженных на территории Балкан [Тотев, Пелевина, 2005, рис. 8, 5–10 , с. 90]. Схожие изделия входят в состав раннесалтовских наборных поясов VIII в. [Комар, 2001, с. 109–110].

Еще три находки представляют собой цельнолитые звездчатые подвески, имитирующие украшения, получившие в литературе наименование «серьги пастырского типа» [Ай-бабин, 1973].

Одна из них – крупная подвеска, с утратой большей части дужки. Сохранившаяся часть украшена канавкой по центру, а также подтреугольным выступом с насечками, грубо имитирующими зернь (рис. 4, 2 ). Тремя идентичными выступами снабжен щиток серьги – круглой формы с полусферическим выступом в центре и рельефным бордюром по кругу. Данное изделие следует рассматривать в качестве упрощенной имитации украшений типа I-5 по А.И. Айбабину [Айбабин, 1973, с. 65, рис. 2, 5 ]. Серьги этого типа массово представлены в комплексе Пастырского городища (тип 1-а по О.М. Приходнюку) [Приходнюк, 2005, с. 41–42, рис. 33, 5 , 45, 9 , 51, 1–3 , 5 , 7 , 52, 1 , 5 , 7 ]. Прототипы находке с Б. Тризново-3 содержатся и в составе днепровских кладов II группы, в частности, в Киевском кладе 1892 г. [Гавритухин, Щеглова, 1996, с. 240, рис. 71, 10 ]. Оттуда же происходит браслет, аналогичный находке с городища Петровское, рассмотренной выше (рис. 4, 6 ). Более упрощенный вариант такой серьги входит в комплекс Хорошевского клада сер. VIII в. с территории Подонцовья, уже упоминавшегося при рассмотрении поясной накладки с Суп-рут [Аксенов, 2022, с. 159, рис. 4, 2 ].

Вторая подвеска с селища имитирует украшения того же типа, однако отличается более грубым исполнением (рис. 4, 3 ). По сути, это изделие лишь повторяет контур серег типа I-5, детали практически отсутствуют. Кроме того, оно имеет уменьшенный размер – почти в 2 раза по сравнению с первой подвеской и ее прототипами.

Третья подвеска, обнаруженная на памятнике, имеет в качестве прототипа украшения типа I-2 по А.И. Айбабину [Айбабин, 1973, с. 65, рис. 2,5] (рис. 4,1). Щиток изделия, помимо полусферического выступа в центре, окруженного нечетко оформленным орнаментом, также снабжен пятью гладкими подтреугольными лучами. Они подразумевают под собой пирамидки зерни, расположенные в том же порядке на украшениях-прототипах. В верхней части щитка расположен фрагмент простой дуги круглого сечения. Качество изделия низкое, на поверхности видны множественные литейные раковины. По оформлению лучей на щитке, форме дужки и размеру данное изделие схоже с подвеской из состава Зайцевского клада, относящегося ко II группе днепровских кладов [Приходнюк, 2005, рис. 67,5].

Украшения, послужившие прототипами изделий с селища 3 у д. Б. Тризново, в основном изготовлены из серебра и, как уже упоминалось, массово встречаются в составе днепровских кладов II группы, а также в комплексе Пастырского городища. Наибольшее распространение они получают в период кон. VII – 1-й пол. VIII в. [Щеглова, 1990; Родинкова, 2011, с. 247; Рябцева, 2011, с. 255].

Таким образом, находки литых бронзовых подвесок, имитирующих пастырские серьги, в совокупности с лепной керамикой типа сахновки-волынцево маркируют наиболее ранний этап освоения региона представителями культур славянского круга.

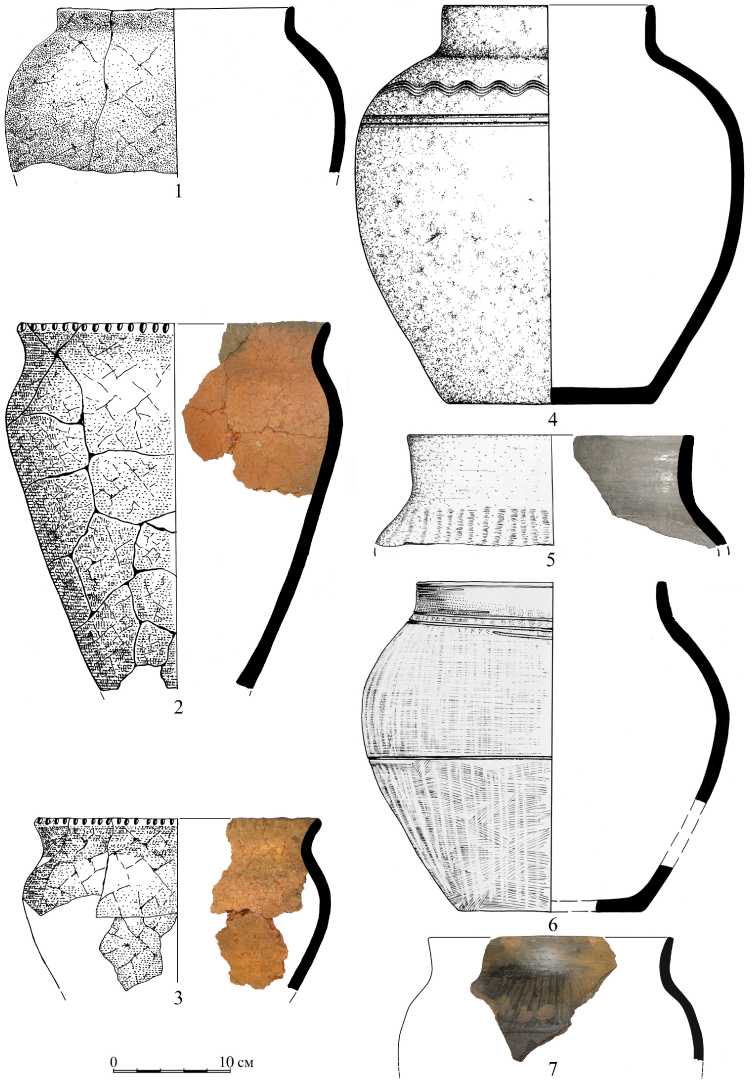

В то же время есть косвенные основания полагать, что на территории Верхней Оки во 2-й пол. VII – VIII в., а возможно и позднее, продолжали существование носители мощин-ских культурных традиций. Говорить об этом позволяют отдельные находки керамических сосудов мощинских типов в жилых постройках IX–Х веков. Таких комплексов на сегодняшний день известно всего два. Один из них – постройка XXII на селище Каменка-1 [Екимов, Колоколов, 2023, рис. 8–11]. От нее сохранился котлован подпрямоугольной формы, в северо-западном углу которого располагались остатки «печки-каменки» – отопительного устройства, типичного для славянских древностей региона IX–X веков. Под развалом печи было in situ зафиксировано скопление фрагментов груболепных роменских сосудов, среди которых был обнаружен неполный развал чернолощеной мощинской миски (рис. 5, 3 ) типа V по А.М. Воронцову (рис. 5, 4 ) [Воронцов, 2013, с. 90, рис. 10]. Условия обнаружения миски дают основания говорить о синхронности бытования керамики обеих традиций в контексте данного сооружения.

Второй объект, где зафиксировано одновременное существование посуды роменской и мощинской традиций, – постройка 1 раскопа XXVII на городище Супруты, в заполнении которой, наряду с множественными фрагментами и формами сосудов роменского типа, был in situ зафиксирован развал мощинского горшка (рис. 5,1) [Григорьев, 2002, рис. 59,1; Коло- колов, 2011, с. 52, рис. 1] типа VI по А.М. Воронцову (рис. 5,4) [Воронцов, 2013, с. 90, рис. 10]. В отличие от объекта на селище Каменка-1, данная постройка имеет более точные хронологические рамки. Согласно внутренней периодизации памятника, разработанной А.В. Григорьевым, она относится к IV этапу существования славянского поселения, который непосредственно предшествует его гибели [Григорьев, 2008, с. 95–99]. По мнению автора данной статьи, гибель славянского поселения на площадке Супрутского городища наступила не ранее середины X в. [Колоколов, 2023в, с. 29].

Кроме того, в керамическом комплексе поселения IX–X вв. Супрутского городища имеется сосуд, демонстрирующий яркие черты смешения роменской и мощинской керамических традиций (рис. 5, 2 ) [Колоколов, 2011, с. 52–53, рис. 1]. Он происходит из постройки 2 раскопа XXV [Григорьев, 2002, рис. 32]. Сама постройка относится к тому же периоду, что и постройка 1 раскопа XXVII, упомянутая выше [Григорьев, 2008, с. 95–99]. Ее terminus post quem определяет находка дирхема, отчеканенного в Самарканде при Аббаси-де Ал-Му’тазз в 867 г. (определение А.В. Фомина) [Григорьев, 2002, с. 14]. Коническая форма сосуда, крупнофракционные примеси в тесте и грубая фактура поверхности соответствуют роменской керамической традиции. Оформление же верхней части горшка, а именно высокий, слегка отогнутый наружу венчик и дополнительный уступ, полученный путем увеличения толщины профиля на переходе от венчика к плечику, характерно для типа V мощин-ской посуды по А.М. Воронцову (рис. 5, 4 ) [Воронцов, 2013, с. 90, рис. 10].

Следов мощинских традиций в материалах интересующего нас периода пока не известно, что, возможно, связано с крайней немногочисленностью изученных комплексов этого времени. Однако существование роменских построек, содержащих развалы сосудов мощинской культуры, подразумевает наличие связи между населением, появившимся на территории региона в IX в., и существовавшим на Верхней Оке до сер. VII века. Это возможно только при условии продолжения обитания определенной части носителей мощинских культурных традиций в период 2-й пол. VII – VIII века.

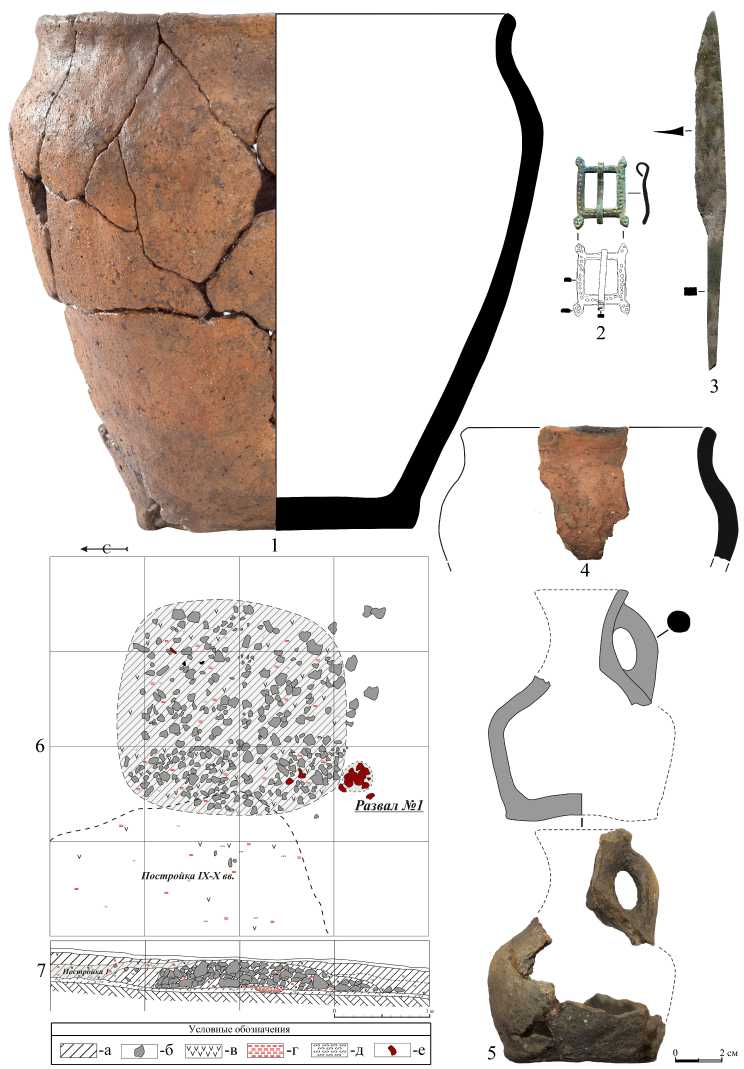

Наиболее ярко сложность этнокультурной ситуации на территории Верхнего Поочья в период, предшествующий массовой славянской колонизации, демонстрирует уникальный поминальный комплекс, исследованный в 2021 г. на площадке городища у д. Гора Ус-лань на р. Упе (рис. 1, 1 ). Он представлял собой округлое в плане и усеченно-коническое в профиле сооружение, сложенное из необработанных камней (рис. 6, 6 , 7 ), под которым обнаружены остатки кострища, содержащего набор вещей: железный нож (рис. 6, 3 ), миниатюрный лепной кувшин (рис. 6, 5 ) и бронзовая пряжка (рис. 6, 2 ), являющаяся датирующей находкой для данного комплекса. Аналогичные ей предметы содержатся в комплексах 2-й пол. VII – 1-й пол. VIII в. мордовских могильников среднего и нижнего Поочья [Колоколов, 2023б, с. 181]. Еще две пряжки того же типа были обнаружены на площадке городища (рис. 7, 2 , 3 ). У подножья сооружения был зафиксирован развал груболепного сосуда сахновского типа (рис. 6, 1 ). К этому же кругу древностей относятся фрагмент лепного горшка из нижней части каменной насыпи (рис. 6, 4 ), и профили сосудов, обнаруженные на площадке городища (рис. 7, 4 , 5 ). На памятнике также был найден фрагмент зеркала (рис. 7, 1 ), соотносимый с материалами VII – 1-й пол. VIII в. [Колоколов, 2023б, с. 183]. Изученный комплекс демонстрирует этнокультурный эклектизм: лепные сосуды, связанные с сооружением, относятся к материалам типа сах-новки, пряжка из кострища под каменным сооружением встречает аналогии в мордовских древностях, находка же миниатюрного лепного кувшина и сама традиция сооружения подобных мемориальных комплексов имеют явное степное происхождение [Колоколов, 2023б, с. 184].

Таким образом, на основании имеющихся в нашем распоряжении немногочисленных и разнородных материалов мы можем предварительно представить этнокультурную ситуацию, сложившуюся на территории Верхнего Поочья во 2-й пол. VII – VIII века. Основную роль в ее сложении играли древности типа сахновки-во-лынцево. С этим пластом древностей связаны находки бронзовых подвесок, имитирующих серьги пастырского типа, браслета с полыми окончаниями, предметов поясного набора, а также лепных и гончарных сосудов сахновского и волынцевского типов. Географически ближайший памятник в сопредельном Деснинском регионе, на котором зафиксирован комплекс материалов типа сахновки – поселение Железное городище (рис. 8,3), расположенное в верховье р. Навля (лев. приток Десны). В 2014 г. в одном из раскопов на памятнике был исследован котлован жилой постройки подквадратной формы с глинобитной печью в углу. В заполнении постройки содержались фрагменты толстостенных лепных сосудов, которые были отнесены исследователями к древностям типа сахновки [Столяров, 2014, с. 20]. Конструкция жилища также характерна для памятников этого типа [Приход-нюк, 1980, с. 26, рис. 7]. Ближайший к поселению Железное городище памятник Деснинско-го бассейна с древностями того же круга – поселение Новоямское-3, на р. Сев (лев. приток Неруссы, лев. приток Десны) (рис. 8,14). В 2015 г. на нем был исследован комплекс с материалами сахновки-волынцево, датированный нач. – 1-й пол. VIII в. [Обломский, 2016, с. 103– 108]. С соседнего памятника – поселения Но-воямское-1 – происходят ближайшие к нашему региону находки звездчатых подвесок пастырского типа [Шинаков и др., 2013, с. 89, рис. 4,3,4]. Географическое расположение этих поселений и ближайших к ним памятников Окского бассейна (городища Муравлево и селища Сеножат-ное-3) демонстрирует вектор проникновения населения на верхнюю Оку по речным капиллярам Окско-Деснинского водораздела.

Помимо древностей сахновки-волынцево, есть основания предполагать существование в предроменский и роменский периоды остатков населения, бытовавшего на территории региона с сер. III по сер. VII века. Подтверждением этому служат находки сосудов мощинской традиции в комплексах IX–X веков. Материалы поминального комплекса на городище Гора Услань указывают на участие в сложении этнокультурной картины региона во 2-й пол. VII – VIII в. представителей степного круга культур эпохи раннего Хазарского каганата.

ПРИМЕЧА НИЕ

-

1 Простяков И. С. Отчет об археологических разведках на территории г. Тулы, Белевского, Дубенского и Щекинского районов Тульской области в 2022 году. Отчет находится на стадии подготовки.

ПРИЛОЖЕНИЯ

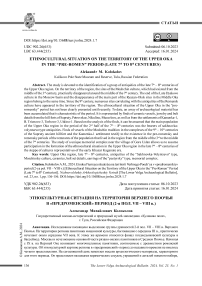

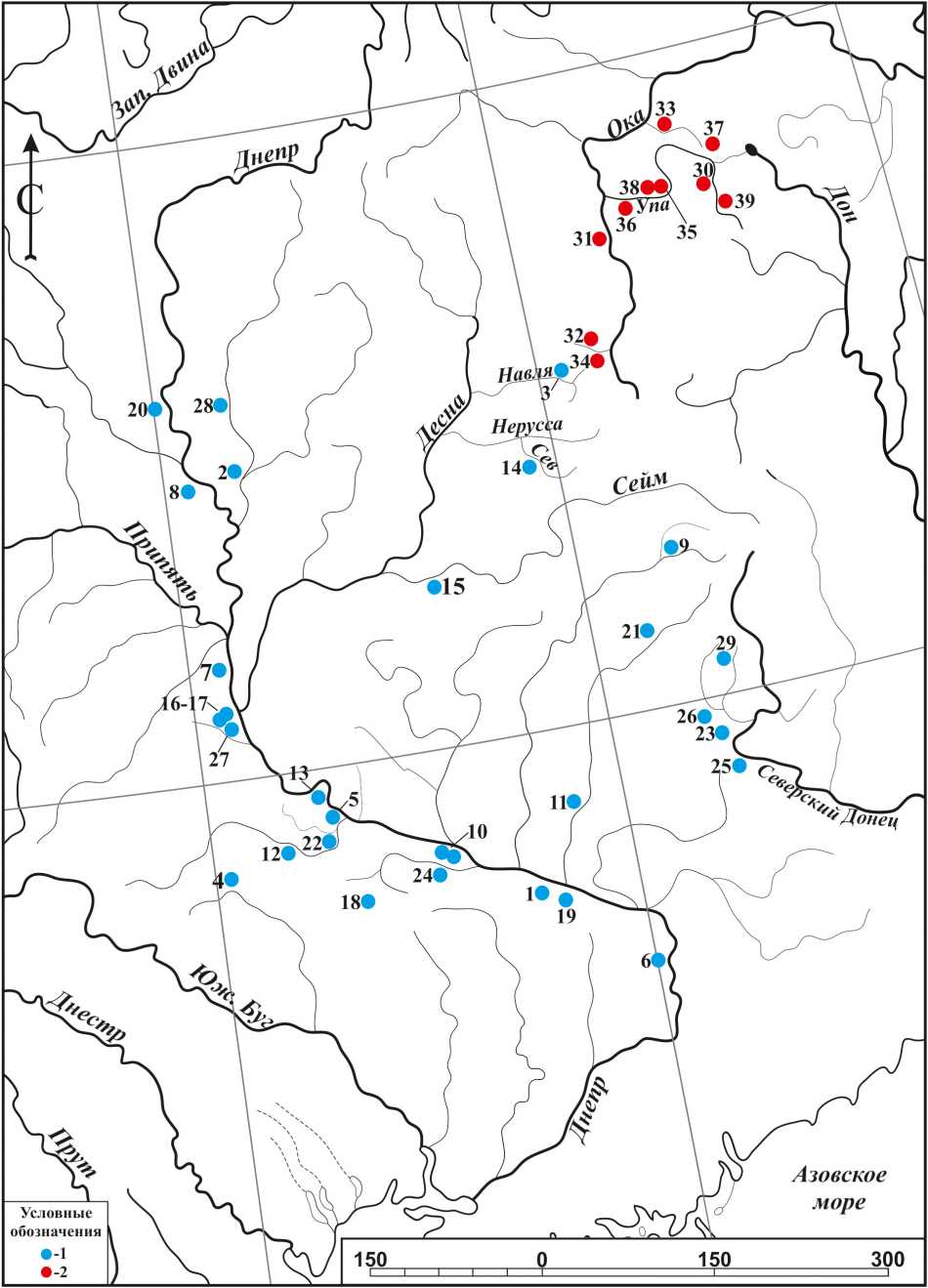

Рис. 1. Находки древностей 2-й пол. VII – VIII в. на территории Верхнего Поочья:

1 – Гора Услань; 2 – Каменка-1; 3 – Муравлево; 4 – Никулино; 5 – Сеножатное-3; 6 – Супруты;

7 – Петровское; 8 – Торхово-3; 9 – Б. Тризново-3; 10 – Уткино-1.

Условные обозначения: 1 – городище; 2 – селище; 3 – поминальный комплекс

Fig. 1. Finds of antiquities of the late 7th – 8th centuries in the Upper Oka region:

1 – Gora Uslan; 2 – Kamenka-1; 3 – Muravlevo; 4 – Nikulino; 5 – Senozhatnoe-3; 6 – Supruty;

7 – Petrovskoe; 8 – Torxovo-3; 9 – B. Triznovo-3; 10 – Utkino-1.

Legend: 1 – hillfort; 2 – settlement; 3 – memorial complex

Рис. 2. Лепная керамика типа сахновки-волынцево с селища Каменка-1:

1 , 2 , 4 – яма II; 3 – яма XLIX

Fig. 2. Molded ceramics of the Sakhnovka-Volyntsevo type from the Kamenka-1 settlement:

1 , 2 , 4 – pit II; 3 – pit XLIX

Рис. 3. Лепная керамика типа сахновки-волынцево и круговая керамика типа волынцево с памятников Верхнего Поочья:

1 , 4–7 – керамика волынцевского типа; 2 , 3 – керамика сахновского типа.

1–3 – лепные сосуды; 4–7 – круговые сосуды.

1–3 – городище Супруты (раскоп XXVIII, постройка 3); 4 – городище Супруты (раскоп XIX, Кв. 465. Пл. 5);

5 , 6 – селище Торхово-3 (раскоп IV: 5 – яма 36; 6 – яма 65); 7 – селище Уткино-1 (раскоп III, яма 37)

Fig. 3. Molded ceramics of the Sakhnovka-Volyntsevo type and pottery vessels of the Volyntsevo type from the Upper Oka region sites:

1 , 4–7 – ceramics of the Volyntsev type; 2 , 3 – ceramics of the Sakhnovka type;

1–3 – handmade vessels; 4–7 – pottery vessels.

1–3 – Suprut hillfort (excavation XXVIII, building 3); 4 – Suprut hillfort, (excavation XIX, square 465, stratum 5); 5 , 6 – Torhovo-3 settlement, excavation IV ( 5 – pit 36; 6 – pit 65); 7 – Utkino-1 settlement (excavation III, pit 37)

Рис. 4. Бронзовые вещевые находки 2-й пол. VII – VIII в. с памятников Верхнего Поочья (подъемный материал):

1–3 , 5 – звездчатые подвески; 4 , 8 – поясные накладки; 6 – фрагмент браслета; 7 – нашивка; 9 – пряжка. 1–4 – селище 3 у д. Б. Тризново; 5 – городище у д. Муравлево; 6 – городище у с. Петровское;

-

7 , 8 – городище у д. Супруты; 9 – городище у с. Никулино

Fig. 4. Bronze finds of the late 7th– 8th centuries from sites of the Upper Oka region (finds from the surface of an archaeological site):

1–3 , 5 – star pendants; 4 , 8 – belt plates; 6 – bracelet fragment; 7 – patch; 9 – buckle.

1–4 – settlement 3 near the village of B. Tryznovo; 5 – hillfort near the village of Muravlevo; 6 – hillfort near Petrovskoye village; 7 , 8 – hillfort near Supruty village; 9 – hillfort in the village of Nikulino

Рис. 5. Находки сосудов мощинской традиции в комплексах IX–X вв.:

1 , 2 – городище у с. Супруты ( 1 – раскоп XXVII, постройка 1; 2 – раскоп XXV, постройка 2);

3 – селище Каменка-1 (постройка XXII); 4 – типология керамики мощинской культуры А.М. Воронцова Fig. 5. Finds of vessels of the Moshchinsky tradition in the complexes of the 9th – 10th centuries:

1 , 2 – hillfort near Supruty village ( 1 – excavation XXVII, building 1; 2 – excavation XXV, building 2);

3 – Kamenka-1 settlement (building XXII); 4 – typology of pottery of the Moshchinsky culture by A.M. Vorontsov

Рис. 6. Поминальный комплекс 2-й пол. VII – VIII в. на городище у д. Гора Услань:

1–5 – находки из поминального комплекса; 6 – поминальный комплекс после расчистки каменной насыпи;

-

7 – стратиграфический профиль каменной насыпи.

-

1 – лепной сосуд; 2 – пряжка; 3 – нож; 4 – фрагмент лепного горшка; 5 – миниатюрный лепной кувшин .

-

1 – подножье каменной насыпи; 2 , 4 – кострище; 3 – 20 см. к СЗ от кострища; 5 – нижняя часть насыпи над кострищем.

-

1 , 4 , 5 – керамика; 2 – бронза; 3 – железо. Условные обозначения: а – темно-серый суглинок; б – камень; в – древесный уголь; г – обожженная глина; д – зола; е – фрагмент керамики

Fig. 6. Memorial complex of the late 7th– 8th centuries on the hillfort near the Gora Uslan village:

1–5 – finds from the memorial assemblage; 6 – memorial assemblage after clearing the stone mound;

-

7 – stratigraphic profile of the stone mound.

-

1 – hand-made vessel; 2 – buckle; 3 – knife; 4 – fragment of hand-made pot; 5 – miniature hand-made jug.

-

1 – foot of a stone mound; 2 , 4 – fireplace; 3 – 20 cm to the NW of the fireplace; 5 – lower part of the mound above the fireplace.

-

1 , 4 , 5 – ceramics; 2 – bronze; 3 – iron. Legend: а – dark grey loam; б – stone; в – charcoal;

г – burnt clay; д – ash; е – pottery fragment

Рис. 7. Находки с площадки и склонов городища у д. Гора Услань:

1 – фрагмент зеркала; 2 , 3 – пряжки; 4 , 5 – фрагменты лепных сосудов . 1–4 – склоны городища; 5 – раскоп 3, слой 0 ( 1–3 – бронза; 4 , 5 – керамика)

-

Fig. 7. Finds from the site and slopes of the hillfort near Gora Uslan village:

1 – a mirror fragment; 2 , 3 – buckles; 4 , 5 – hand-made vessels fragments.

1–4 – hillfort slopes; 5 – excavation 3, layer 0 ( 1–3 – bronze; 4 , 5 – pottery)

Рис. 8. Карта распространения памятников содержащих материалы сахновского типа на территории Поднепровья, Подесенья и Бассейна Северского Донца и памятников с материалами 2-й пол. VII – VIII в. в Верхнем Поочье:

1 – Б. Андрусовка; 2 – Гомель; 3 – Железное городище; 4 – Журавка Ольшанская; 5 – Канев; 6 – Канцерка; 7 – Киев; 8 – Колочин; 9 – Куриловка-2; 10 – Луг-1-2; 11 – Махучи; 12 – Момоты; 13 – Монастырек; 14 – Новоямское-2,3;

15 – Обмачев; 16 – Обухов-2; 17 – Обухов-7; 18 – Пастырское; 19 – Пеньковка; 20 – Проскурни; 21 – Рябовка;

22 – Сахновка; 23 – Соколово; 24 – Стецовка; 25 – Сухая Гомольша; 26 – Таранцево; 27 – Ходосовка;

28 – Черчерск; 29 – Шоссейное; 30 – Гора Услань; 31 – Каменка-1; 32 – Муравлево; 33 – Никулино;

34 – Сеножатное-3; 35 – Супруты; 36 – Петровское; 37 – Торхово-3; 38 – Б. Тризново-3; 39 – Уткино-1.

Условные обозначения: 1 – памятники, содержащие материалы сахновского типа на территории Поднепровья, Подесенья и бассейна Северского Донца; 2 – памятники с материалами 2-й пол. VII – VIII в. в Верхнем Поочье

-

Fig. 8. Map of the sites distribution containing the Sakhnov type materials in the territory of Dnieper, Desna and Seversky Donets regions and sites with materials of the late 7th – 8th centuries in the Upper Oka region:

-

1 – B. Andrusovka; 2 – Gomel’; 3 – Zheleznoe gorodishhe; 4 – Zhuravka Ol’shanskaya; 5 – Kanev; 6 – Kancerka; 7 – Kiev;

-

8 – Kolochin; 9 – Kurilovka-2; 10 – Lug-1-2; 11 – Maxuchi; 12 – Momoty’; 13 – Monasty’rek; 14 – Novoyamskoe-2,3;

15 – Obmachev; 16 – Obukhov-2; 17 – Obukhov-7; 18 – Pasty’rskoe; 19 – Pen’kovka; 20 – Proskurni; 21 – Ryabovka;

22 – Saxnovka; 23 – Sokolovo; 24 – Steczovka; 25 – Suxaya Gomol’sha; 26 – Tarancevo; 27 – Hodosovka;

28 – Cherchersk; 29 – Shossejnoe; 30 – Gora Uslan’; 31 – Kamenka-1; 32 – Muravlevo; 33 – Nikulino;

34 – Senozhatnoe-3; 35 – Supruty’; 36 – Petrovskoe; 37 – Torkhovo-3; 38 – B. Triznovo-3; 39 – Utkino-1.

Legend: 1 – sites containing materials of the Sakhnov type in the territory of the Dnieper, Desna and Seversky Donets regions; 2 – sites with materials from the late 7th – 8th centuries in the Upper Oka region

Список литературы Этнокультурная ситуация на территории Верхнего Поочья в «предроменский» период (2-я пол. VII - VIII в.)

- Айбабин А. И., 1973. К вопросу о происхождении сережек пастырского типа // Советская археология. № 3. С. 62–72.

- Аксенов В. С., 2022. Клад кузнеца-ювелира середины VIII в. с территории Харьковщины // Российская археология. № 1. С. 153–165.

- Амброз А. К., 1971. Проблемы раннесредневековой хронологии Восточной Европы. Часть II // Советская археология. № 3. С. 106–134.

- Ахмедов И. Р., 2010. Проблема «финального» периода культуры рязано-окских финнов (к современному состоянию вопроса) // Археология Восточной Европы в I тысячелетии н.э. Проблемы и материалы. Раннеславянский мир. Вып. 13. М.: ИА РАН. С. 7–34.

- Воронцов А. М., 2006. Отчет об археологических исследованиях на городище Супруты Щекинского района Тульской области в 2006 году. Том 1 // Архив ИА РАН. № Р-1. 36010.

- Воронцов А. М., 2007. Отчет о раскопках на городище Супруты и разведках на поселении Слободка у с. Супруты Щекинского района Тульской области в 2007 году. Том 1 // Архив ИА РАН. № Р-1. 42640.

- Воронцов А. М., 2013. Культурно-хронологические горизонты памятников II–V веков на территории Окско-Донского водораздела. Тула: Гос. музей-заповедник “Куликово поле”. 173 с.

- Воронцов А. М., 2022. Позднеримское время и эпоха Великого переселения народов (конец II–VII в.) // Археология Окско-Донского водораздела. Книга 1. С древнейших времен до Средневековья. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 142–184.

- Гавритухин И. О., 1997. Маленькие трапециевидные подвески с полоской из прессованных точек по нижнему краю // Гістарычна – археалагічны зборник. Вып. 12. Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі. С. 44–58.

- Гавритухин И. О., 2001. Хронология «среднеаварского» периода // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 2. Донецк: Донец. нац. ун-т. С. 45–162.

- Гавритухин И. О., Щеглова О. А., 1996. Группы днепровских раннесредневековых кладов // Гавритухин О. И., Обломский А. М. Гапоновский клад и его культурно-исторический контекст. Раннеславянский мир. Археология славян и их соседей. Вып. 3. М.: ИА РАН. С. 53–57.

- Грибков А. В., 2020. Отчет о разведочных археологических исследованиях на территории Дубенского, Киреевского, Кимовского, Алексинского и Заокского районов Тульской области в 2020 году // Архив ИА РАН. № Р-1.

- Григорьев А. В., 1997. Отчет о раскопках на территории 3-го Городищенского завода у дер. Торхово Ленинского района Тульской области в 1997 году // Архив ИА РАН. № Р-1. №23152.

- Григорьев А. В., 1998. Отчет о работах на территории Дубенского и Ленинского районов Тульской области в 1998 году // Архив ИА РАН. № Р-1. № 21371.

- Григорьев А. В., 2002. Отчет о раскопках городища у с. Супруты Щекинского р-на Тульской обл. в 2002 году // Архив ИА РАН. № Р-1. № 47073.

- Григорьев А. В., 2004. О финальном этапе волынцевских древностей // Стародавнiй Iскоростень i слов’янскi гради VIII–X ст. Киiв: КОРВIН ПРЕСС. С. 23–25.

- Григорьев А. В., 2005. Славянское население водораздела Оки и Дона в конце I – начале II тыс. н. э. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». 207 с.

- Григорьев А. В., 2008. О возможности внутренней периодизации Супрутского городища // Стародавнiй Iскоростень i слов’янськi гради. Т. 1. Коростень: Тріада. С. 95–99.

- Горюнова В. М., Родинкова В. Е., 1999. Раннеславянское поселение Великие Будки (Хутор) // Stratum plus. № 4. С. 167–219.

- Екимов Ю. Г., Колоколов А. М., 2023. Материалы VIII–X вв. поселения Каменка-1 в меридиональном течении Верхней Оки // Куликово поле: история и археология. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 208–235.

- Желудков А. С., Акимова Е. Н., Смольянинов Р. В., 2019. Исследования в Хотынецком и Урицком районах // Археологические исследования в Центральном Черноземье 2018. Липецк ; Воронеж: Новый взгляд. С. 176–177.

- Казанский М. М., 2014. Археологическая ситуация в Среднем Поднепровье в VII в. // Проблемы взаимодействия населения Восточной Европы в эпоху Великого переселения народов. Раннеславянский мир. Вып. 15. М.: ИА РАН. С. 45–137.

- Ковалевская В. Б., 1979. Поясные наборы Евразии IV–IX вв. Пряжки. Свод археологических источников. Вып. Е 1-2. М.: Наука. 58 с.

- Колоколов А. М., 2011. Лепная керамика роменского типа с городища Супруты // Труды III (XIX) Всероссийского археологического съезда. Том II. СПб. ; М. ; В. Новгород: ИИМК РАН. С. 52–53.

- Колоколов А. М., 2022. Эпоха формирования Древнерусского государства // Археология Окско-Донского водораздела. Книга 1. С древнейших времен до Средневековья. Тула: Гос. музей-заповедник «Куликово поле». С. 185–221.

- Колоколов А. М., 2023а. Элементы поясной гарнитуры с памятников VIII–X веков Окско-Донского водораздела // Археология Евразийских степей. № 3. С. 268–281.

- Колоколов А. М., 2023б. Поминальный комплекс 2-й половины VII–VIII в. у д. Гора Услань // Поволжская археология. № 2 (44). С. 173–188.

- Колоколов А. М., 2023в. Хронология памятников X века на территории Окско-Донского водораздела // Историко-географический журнал. Т. 2, № 1. С. 24–43.

- Комар А. В., 2001. Происхождение поясных наборов раннесалтовского типа // Культуры Евразийских степей второй половины І тыс. н. э. (из истории костюма). Т. 2. Самара: СОИКМ им. П.В. Алабина. С. 103–117.

- Кренке Н. А., 2016. Позднедьяковская культура на территории бассейна Москвы-реки // Раннесредневековые древности лесной зоны Восточной Европы (V–VII вв.). Раннеславянский мир. Вып. 17. М.: ИА РАН. С. 261–332.

- Майко В. В., 2004. Нова памятка Волинцевської культури в Чернігівському Посейм’ї // Археологiя. № 3. С. 48–54.

- Мачинская А. Д., 1990. Ладога и культура смоленских длинных курганов: проблемы хронологии // Новгород и новгородская земля: история и археология. Т. 3. В. Новгород: РИО Упрполиграфиздат. С. 56–57.

- Нефедов В. С., 2000. О времени возникновения культуры смоленско-полоцких длинных курганов // Археологи и история Пскова и Псковской земли. Материалы научного Семинара 1996–1999. Псков: Псков. гос. объед. ист.-архитектур. и худож. музей-заповедник. C. 191–199.

- Никитина А. В., Дударев В. А., 2019. Обследование городища Муравлёво-1 // Археологические исследования в Центральном Черноземье 2018. Липецк, Воронеж: Новый взгляд. С. 178–181.

- Обломский А. М., 2016. Материалы раннего средневековья на поселении Новоямское-3 // Русский сборник. Вып. 8. Брянск: РИО БГУ. С. 103–108.

- Обломский А. М., Родинкова В. Е., 2014. Этнокультурный перелом в Поднепровье в VII в. н.э. Хронология событий // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 235. С. 381–403.

- Приходнюк О. М, 2005. Пастирське городище. Киiв ; Чернiвцi: Зелена буковина. 244 с.

- Приходнюк О. М., 1980. Археологiчнi пам’ятки Середнього Приднiпров’я VI–IX ст. н.е. Киïв: Наукова думка. 152 с.

- Простяков И. С., 2015. Отчет об археологических раскопках на городище у с. Петровское в Одоевском районе Тульской области в 2015 году // Архив ИА РАН. № Р-1. 57410.

- Радюш О. А., 2018. Работы Сейминско-Суджинской экспедиции ИА РАН // Археологические исследования в Центральном Черноземье 2017. Липецк, Воронеж: Новый взгляд. С. 83–87.

- Родинкова В. Е., 2011. Женский костюм днепровских племен в эпоху великого переселения народов: современное состояние исследований. // Новые исследования по археологии стран СНГ и Балтии: материалы Школы молодых археологов. Кириллов, 3–12 сентября 2011 года. М.: ИА РАН. С. 239–265.

- Рябцева С. С., 2011. О находках украшений византийско-дунайских типов VIII–X вв. на территории Поднепровья и Поднестровья // Древности Восточной Европы: сб. науч. тр. к 90-летию Б.А. Шрамко. Харьков: Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. С. 252–262.

- Седов В. В., 1974. Длинные курганы кривичей. Свод археологических источников. Вып. Е1-8/2. М.: Наука. 68 с.

- Смиленко А. Т., Юренко С. П., 1990. Керамика // Славяне Юго-Восточной Европы в предгосударственный период. Киев: Наукова думка. С. 279–290.

- Смирнова М. Е., 1989. Отчет о работе Тульского отряда ДЭ ИААН СССР на селище Уткино Киреевского района Тульской области в 1989 году // Архив ИА РАН. № Р-1. 13613.

- Столяров Е. В., 2014. Отчет об археологических исследованиях на поселении Железное городище 1 в Шаблыкинском районе Орловской области в 2014 году // Архив ИА РАН. № Р-1. 48637.

- Столярова К. А., 2017. Отчет об археологической разведке в Щекинском районе Тульской области в 2017 г. Т. 1, 2 // Архив ИА РАН. № Р-1. 57923, 57924.

- Тотев Б., Пелевина О., 2005. Новые данные о раннесредневековых поясах дунайских болгар // Античная древность и средние века. Вып. 36. С. 85–103.

- Шинаков Е. А., Гурьянов В. Н., Чубур А. А., 2013. Археологические исследования в Брянске и области в 2012 г. // Ежегодник НИИ фундаментальных и прикладных исследований за 2012 г. № 1 (4). Брянск: Изд-во БГУ. С. 85–92.

- Щеглова О. А., 1990. О двух группах «древностей антов» в Среднем Поднепровье // Материалы и исследования по археологии Днепровского Левобережья. Курск: Курский областной краеведческий музей. С. 162–204.

- Щеглова О. А., 2009. Волны распространения вещей из Подунавья на северо-восток в VI–VIII вв. как отражение миграций или культурных влияний // Сложение Русской государственности в контексте раннесредневековой истории Старого Света. Труды ГЭ. XLIX. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа. С. 39–65.