Этнокультурные признаки в оформлении железных пластин ламеллярного доспеха

Автор: Горбунов В.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

В этой статье обсуждаются способы изготовления железных пластин для ламеллярной брони. В нем участвовали материалы с мест 9-го века до нашей эры до 13-го века нашей эры в разных частях Азии. Описание пластин фокусируется на таких параметрах, как их форма и размер, а также количество отверстий. Типы пластин идентифицированы как типичные для определенных этнических групп: ассирийцы, гунны, китайцы, сян-би, тюркские группы, киргизы, а также для ряда археологических культур, включая культуры Булан-Коба и Сростки (рис. 1; 2). Обсуждаются вопросы о происхождении пластинчатых пластин, хронологии их различных типов, а также о влиянии этнокультурных факторов на то, как они развивались.

Железные пластины, ламеллярный доспех, западная и восточная азия, этнокультурные традиции

Короткий адрес: https://sciup.org/14328583

IDR: 14328583

Текст научной статьи Этнокультурные признаки в оформлении железных пластин ламеллярного доспеха

Ламеллярная структура бронирования доспеха прошла длительный путь развития. Возникнув в эпоху палеометалла, она еще использовалась на рубеже XIX/XX вв. племенами Тибета и Северо-Восточной Азии. Ламеллярным называется набор доспеха, чаще панциря и реже шлема, из отдельных пластин, которые крепятся между собой через систему сквозных отверстий, пробитых в пластине, при помощи кожаных ремешков или другого органического мате- риала. Сами пластины – это относительно небольшие детали, непосредственно не связанные с анатомией человеческого тела, но в собранном виде, безусловно, учитывающие его особенности.

Пластины ламеллярной структуры имеют два центра происхождения. Одним из них является Ближний Восток, где в XVIII в. до н. э. ламеллярное бронирование изобрели гиксосы. Это новшество в середине – второй половине II тыс. до н. э. распространилось на многие территории – Египет, Анатолию, Месопотамию, Западный Иран, Закавказье, где ламеллярные пластины активно использовались при изготовлении панцирей до середины I тыс. до н. э. Ламеллярные пластины на западе Азии делались в основном из бронзы, хотя применялась и толстая твердая кожа. С IX–VIII вв. до н. э. в Ассирии их начинают изготавливать из железа. В VII в. до н. э. они фиксируются у населения Закавказья (Урарту), однако уже в VI в. до н. э. вытесняются пластинами чешуйчатой структуры бронирования ( Горелик , 2003. С. 101–108).

Другим, более древним, центром изобретения ламеллярных пластин является Китай, где они появляются в середине III тыс. до н. э. (Там же. С. 108, 109). Из Северного Китая ламеллярный доспех во II тыс. до н. э. проникает на Дальний Восток и в Сибирь. В I тыс. до н. э. он уже известен на территориях от Амура до Урала. Ламеллярные пластины на востоке Азии делались в основном из кости (рога), а также из толстой твердой кожи, и лишь с III в. до н. э. для их изготовления начинает применяться железо. В I тыс. н. э. железные пластины ламеллярного доспеха распространяются очень широко. В период Великого переселения народов они вновь появляются в Западной Азии, на этот раз в качестве заимствований с Востока, и проникают в Европу. Начиная со второй четверти II тыс. н. э. ламеллярный доспех постепенно вытесняется новыми конструкциями брони: пластинчато-нашивной и клепанной с изнанки мягкой основы и пластинчато-кольчатой ( Горбунов , 2003. С. 39, 40).

Предпринятый нами типологический анализ железных ламеллярных пластин из средневековых памятников Алтая потребовал привлечения обширных аналогий со всей территории Евразии (Там же. С. 32–52), в результате чего удалось выяснить ряд важных моментов. Так, пластинам, из которых набирается конструкция доспеха, присущи самостоятельные закономерности изменения во времени и пространстве, не зависящие от его покроя. Это, прежде всего, система расположения отверстий в пластинах, их форма и размеры. Данные признаки, а также различное сочетание этих признаков, на стадии возникновения и массового применения определенного типа пластин можно связать с конкретным этносом или археологической культурой.

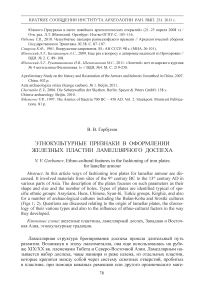

Для железных ламеллярных пластин подобное соответствие фиксируется уже на самых ранних материалах. Так, в IX–VII вв. до н. э. на территории Северной Месопотамии бытуют пластины трех типов, характерные для ассирийского доспеха. Первый тип представлен пластинами с системой из верхних и нижних отверстий, имеющими прямоугольную форму, длину 4,8–5,6 см и ширину 1,8–2,3 см. По центру пластин проходит вертикальное, довольно длинное, ребро жесткости (рис. 1, 1 ). Число и взаиморасположение отверстий вариабельно. Второй тип образуют пластины с системой из боковых, верхних, нижних и центрального отверстий, овально-прямоугольной формы, длиной 3–7 см, шири-

Рис. 1. Железные ламеллярные пластины: ассирийские (1–3), хуннские (4–8), китайские (9–24), сяньбийские (25–34), булан-кобинской культуры (35–39) 1–3 – Нимруд; 4–8 – Иволгинское; 9–17 – Эршицзяцзу; 18–20 – Шаньдун; 21–23 – Сиань; 24 – Гуанчжоу; 25, 26 – Шиэртай; 27–34 – Лим Чан; 35 – Кок-Паш; 36 – Яломан II; 37–39 – Чендек ной 1,1–1,8 см. Ребро жесткости у этих пластин значительно короче (рис. 1, 2). Третий тип состоит из пластин, по системе отверстий и форме аналогичных второму, размерами 4,1–4,3 × 1,5–1,9 см, но не имеющих ребра жесткости (рис. 1, 3). Больше всего пластин обозначенных типов найдено при раскопках в Нимруде (Barron, 2010. P. 158–166, 217. Fig. 5, 6).

Происхождение ассирийских железных пластин достаточно прозрачно, т. к. по основным признакам, кроме материала, они копируют идентичные бронзовые пластины, восходящие еще к гиксосской традиции ( Горелик , 2003. Табл. LIV, 6, 8, 10 ). Большей новизной обладают изделия третьего типа с гладкой поверхностью. Ассирийские пластины заимствуют многие окружающие народы. Они известны у населения Сирии-Палестины, Кипра, Египта, Малой Азии, Закавказья в VII–VI вв. до н. э. (Там же. Табл. LV, 10, 14 ; LVI, 2, 8, 9 ). Однако дальнейшего развития не получают, но безусловно оказали влияние на пластины чешуйчатого доспеха.

Гораздо больше этнокультурных наблюдений можно сделать по железным лямеллярным пластинам восточноазиатского региона. Здесь сложились три взаимосвязанные традиции: хуннская, китайская (циньско-ханьская) и сяньбий-ская.

У хунну самым распространенным типом были пластины с системой из боковых и срединных верхних отверстий, овально-прямоугольной формы, размерами 3,1–6,5 × 2,3–3,7 см. Число и взаиморасположение отверстий в пластинах стандартно – это две пары боковых и одна пара верхних (рис. 1, 4–8 ). Много таких пластин найдено на Иволгинском городище ( Давыдова , 1995. С. 33, 34. Табл. 95, 5, 6, 10, 19 ; 104, 1, 2 ; 174, 9 ).

Хуннские пластины появляются в конце III в. до н. э. и представляют собой совершенно новую линию развития деталей ламеллярного доспеха на востоке Азии. Прежде всего, это овально-прямоугольная форма пластин и их небольшие размеры. Исходной моделью послужили пластины чешуйчатого доспеха, занесенные в восточноазиатский регион около середины I тыс. до н. э., вероятно, сакскими племенами. Хунну, судя по массовости находок, первыми применили эту форму и пропорции для изготовления элементов ламеллярной брони, разработав под них подходящую систему отверстий. Костяная чешуйчатая пластина обнаружена на том же Иволгинском городище (Там же. Табл. 151, 5 ). Несколько железных чешуйчатых пластин найдены на поселении Польце I в Приамурье, где есть и пластины хуннского типа ( Деревянко , 1987. Табл. VII, 1 ; VIII, 1, 3 ).

Пластины хуннской традиции заимствуются племенами Южной Сибири и Дальнего Востока, кочевниками сяньби и населением Китая ( Деревянко , 1987. Табл. VII, 8 ; Рец К.И., Юй Су-Хуа , 1999. Рис. 3, 10, 11, 15, 22, 23 ; Горбунов , 2005. Рис. 1, 1 ; Горбунов, Тишкин , 2006. Рис. 1, 7–10 ). Позднее III в. н. э. данный тип практически не встречается.

На территории Китая ламеллярные пластины из железа распространяются в период династии Цинь (221–207 гг. до н. э.). Среди них выделяются два самых массовых типа с системой отверстий по всему периметру пластины (боковые, срединные верхние и нижние). Первый тип – традиционной для восточноазиатского региона прямоугольной формы. По размерам его пластины делятся на два варианта: крупные, 11–11,5 × 3,4–4 см, и мелкие, 2,6–4,2 × 2,2–3,1 см. У крупных пластин от 12 до 20 отверстий: четыре или шесть пар боковых, одна или две пары верхних, одна или две пары нижних (рис. 1, 9, 10). У мелких пластин по 7–8 отверстий: две пары боковых, одна пара верхних, одно или пара нижних (рис. 1, 18, 21, 22, 24). Второй тип составляют пластины овально-прямоугольной формы, копирующей хуннские образцы, размерами 3–6,5 × 2–4 см. У них от 7 до 12 отверстий: две или четыре пары боковых, одна пара верхних, одно или пара нижних (рис. 1, 11–17, 19, 20, 23). Именно мелкие пластины становятся господствующими в период династии Хань (206 г. до н. э. – 220 г. н. э.). Экземпляры обоих типов, как в составе целых доспехов, так и отдельно, встречены на целом ряде погребальных и поселенческих памятников Китая (Реставрация… 1987а. Рис. 1, 1; 19876. Рис. 10, 3; 15, 1, 2; Бай Жонцзинь, 1998. Рис. 1, 6, 7, 13, 15, 16; Рец, Юй Су-Хуа, 1999. Рис. 2, 5; 3, 2, 3; и др.).

Пластины китайской традиции достаточно быстро заимствуются теми же хунну, сяньби, населением Дальнего Востока, Южной и Западной Сибири, Средней Азии, попадают в Европу. Особенно активно они применяются до V в. н. э., хотя отдельные их образцы встречаются и в эпоху средневековья ( Горбунов , 2003. С. 44–46).

Дальнейшее изменение железных ламеллярных пластин наблюдается у сяньби в начале IV в. н. э. Оно связано с распространением пластин, снабженных системой из боковых, срединных (верхних и центральных) и окантовочных нижних отверстий. Главным преимуществом этой системы являлось наличие отверстий в центральной части пластины, которые обеспечивали подвижное соединение полос доспеха. Исходной моделью здесь могли стать отдельные образцы ханьских пластин, применявшиеся для набора наиболее гибких частей бармиц и панцирей. Сяньби окончательно доработали данную систему отверстий, придав ей классическую схему, и стали использовать ее для полного набора доспеха ( Горбунов , 2005. С. 209. Рис. 7). Это также позволило применять пластины больших параметров, не теряя подвижности их соединения. Новой деталью стали специальные отверстия для закрепления канта по нижнему краю пластины.

Самыми массовыми у сяньби были пластины овально-прямоугольной формы, размерами 5–16 × 1,4–4,5 см. Они имели от 8 до 15 отверстий: две или четыре пары боковых, одну или две пары верхних, одно, два или четыре центральных, одно, два или три нижних окантовочных (рис. 1, 25–34 ). Целые комплекты таких пластин от панцирей и попон найдены в гробнице клана Муюн в Шиэр-тай, IV в. н. э., и крепости Лим Чан, V–VI вв. н. э. (Там же. С. 201, 202. Рис. 1). Пластины сяньбийской традиции послужили основой для ламеллярных элементов бронепокрытия раннего средневековья, но применялись и гораздо позднее, например, в составе тибето-монгольских панцирей XV-XIX вв. ( Бобров, Худяков , 2008. Рис. 105, 1, 2, 5, 9, 11, 15, 16 ).

Своеобразный тип пластин складывается на территории Алтая, где в погребальных памятниках булан-кобинской культуры второй половины IV – первой половины V в. н. э. обнаружено достаточно много частей от ламеллярных панцирей и один полный экземпляр (Горбунов, 2003. С. 34–36. Табл. I, 2–10. Рис. 5–11; 20, 2, 3; Тишкин, Горбунов, 2012. С. 55, 56. Рис. 2–4). Здесь преобла- дают пластины с системой из боковых, срединных (верхних и центральных), окантовочных верхних и нижних отверстий, прямоугольной формы, размерами 5–10,2 × 2,5–6,8 см. В них пробито от 11 до 17 отверстий: две или четыре пары боковых, одна пара верхних, одно или два центральных, одна или две пары верхних и одна пара нижних окантовочных (рис. 1, 35–39).

Пластины булан-кобинской культуры по форме восходят еще к китайской традиции, а система отверстий у них – в основе сяньбийская, но доработанная с точки зрения большей функциональной специализации отверстий. Это достигалось путем введения обязательных отверстий для закрепления канта и по верхнему краю пластины. Данная система была заимствована населением Тувы, Западной и Восточной Сибири, но не получила широкого распространения и позднее X в. н. э. неизвестна ( Горбунов , 2003. С. 51, 52).

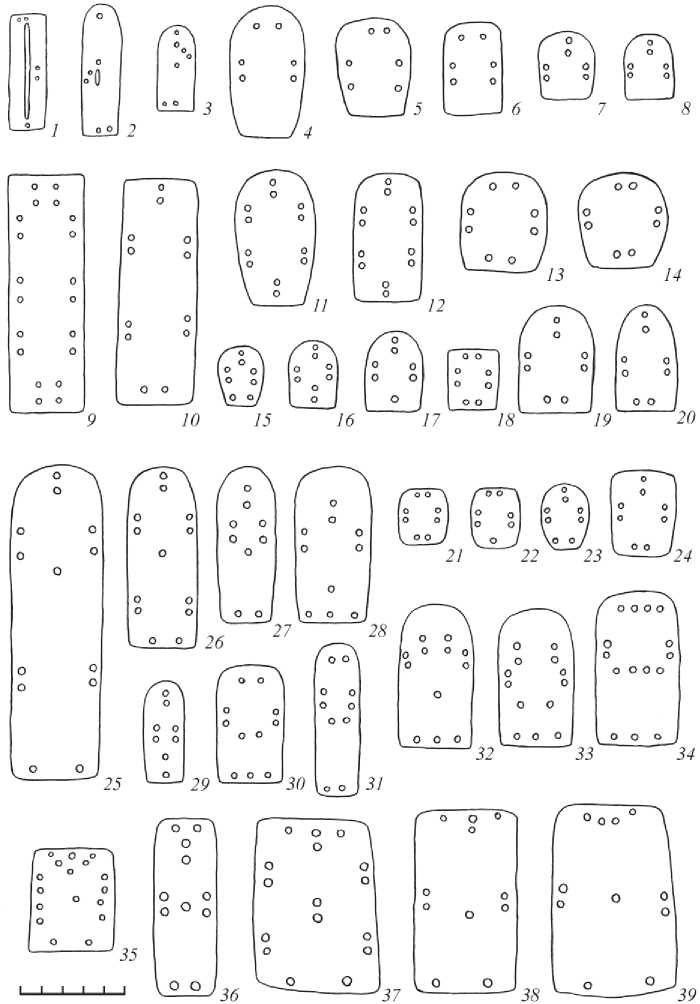

В раннем средневековье железные ламеллярные пластины развивались в русле сяньбийской традиции, но можно отметить их большую стандартизацию по размерам, числу и взаиморасположению отверстий. Раньше всего эта тенденция проявляется в тюркском доспехе. У тюрок господствующим типом были пластины с сяньбийской системой отверстий, овально-прямоугольной формы, размерами 7,8–10 × 1,9–3,7 см. Они имеют по 13–14 отверстий: четыре пары боковых, одна пара верхних, одно, реже пара, центральных, два, реже три, нижних окантовочных (рис. 2, 1–3, 5–10 ). Данные пластины найдены в погребальных и поминальных памятниках тюркской культуры второй половины V – первой половины VIII в. н. э. на территории Алтая, Тувы и Семиречья ( Горбунов , 2004. С. 96–98. Рис. 1, 1, 3, 5 ; 3, 5, 6 ; 5, 1–7, 10–12 ; Самашев, Григорьев, Жумабекова , 2005. С. 142). По сути, они лишь копировали некоторые сяньбийские образцы, но производились серийно и применялись для полного набора основных частей панцирей (нагрудник, наспинник, подол), делая их облик более однородным. Именно тюрки способствовали дальнейшему распространению данных элементов бронепокрытия у большинства кочевых и многих оседлых народов евразийских степей ( Горбунов , 2004. С. 104).

Еще один, менее массовый, тип тюркских пластин по системе отверстий и форме совпадает с предыдущим, но его особенностью является наличие «умбо-на» – полусферического выступа округлой формы, диаметром 0,9–1,2 см, высотой 0,1–0,2 см, в центральной части пластины. Размеры пластин 7,3–10 × 2,2–2,9 см, число отверстий 12–14: четыре пары боковых, одна пара верхних, одно или пара центральных, одно или пара нижних окантовочных (рис. 2, 4, 12–14 ). Данный тип встречен в памятниках Алтая первой половины VIII в. н. э. ( Горбунов , 2003. С. 35. Рис. 24, 3 ; 25, 1–4 ). Ранние истоки оформления пластин «умбоном» находим в Средней Азии на элементах брони у кушан (II–IV вв. н. э.) и населения Семиречья (IV–V вв. н. э.). Через тюрок этот признак был заимствован разными народами, населявшими территории от Центральной Азии до Восточной Европы, и бытовал до XIII в. н. э. (Там же. С. 48).

Следует остановиться еще на одном признаке оформления пластин тюркского доспеха. Это волнисто-вырезная сторона по одному длинному краю пластины. Ее образуют выемки с двумя, тремя или четырьмя приостренными или слегка скругленными гребнями. Данная деталь встречается у пластин с различной системой отверстий:

Рис. 2. Железные ламеллярные пластины: тюркские ( 1–18 ), сросткинской культуры ( 19–21 ), кыргызские ( 22–26 ), чжурчжэньские ( 27–34 )

1 – Кудыргэ; 2–4 – Балык-Соок I; 5, 6 – Монгун-Тайга 58; 7 – Сарыг-Булун; 8, 9 – Загал; 10, 11 – Ак-Терек; 12–14 – Урочище Балчикова 3; 15, 16 – Котыр-Тас; 17, 18 – Сары-Джон; 19 – Иня 1; 20 – Ги-лево V; 21 – Гилево IV; 22–24 – Гилево III; 25, 26 – район Змеиногорска (коллекция П.К. Фролова); 27–30 – Шайгинское; 31 – Новогордеевское; 32 – Лазовское; 33, 34 – Шапка

-

1) пластины с боковыми и срединными (верхними и центральными) отверстиями, общей прямоугольной формы, хотя один из коротких краев может быть заметно скруглен, размерами 8–9,1 × 2–2,6 см. У них 11–12 отверстий: четыре пары боковых, одна пара верхних, одно или пара центральных (рис. 2, 15, 16 ). Эта система является упрощенной модификацией сяньбийской и ранее всего фиксируется в IV–V вв. н. э. у населения кенкольской культуры Семиречья и булан-кобинской культуры Алтая ( Горбунов , 2003. С. 49);

-

2) пластины с боковыми и верхними отверстиями (хуннская традиция), общей шестиугольной формы, при этом нижний край пластины прямой, а верхний заужен, размерами 8,8–9 × 1,5 см. Они снабжены 8 отверстиями: три пары боковых, одна пара верхних (рис. 2, 11 ). Такие пластины, вероятнее всего, применялись для набора панцирных нарукавий;

-

3) пластины с боковыми, верхними и нижними отверстиями (китайская традиция), общей трапециевидной формы, размерами 6,5–9 × 2,5–3,5 см. Они имеют 10–11 отверстий: две пары боковых, три верхних, три или четыре нижних (рис. 2, 17, 18 ). Данные пластины могли использоваться для набора нащечников шлема и тогда располагались длинной стороной по горизонтали.

Все эти пластины найдены в тюркских памятниках второй половины VI – первой половины VII в. н. э. Алтая и Семиречья ( Кожомбердиев, Худяков , 1990. С. 52; Самашев, Григорьев, Жумабекова , 2005. С. 142; Суразаков, Тишкин, Шелепова , 2008. Рис. 25, 1–5, 7–10 ). Объединяющий их признак – волнисто-вырезная сторона – ранее всего фиксируется на элементах бронепокрытия с территории Алтая и юга Западной Сибири второй половины IV–V в. н. э. ( Горбунов , 2003. Рис. 10, 14 ; 18, 1–3 ). В дальнейшем он распространяется, вероятно сначала тюрками, от Центральной Азии и Китая на востоке до Восточной и Центральной Европы на западе и бытует до XIV в. н. э. (Там же. С. 48, 49; Кубарев , 2007. С. 115. Рис. 1–12).

Определенные изменения в стандартах ламеллярных пластин происходят во второй половине VIII – IX в. н. э. Они были направлены на уменьшение длины пластин и, как следствие, сокращение числа отверстий. Эта тенденция проявляется в доспехе сросткинской культуры и у кыргызов на юге Западной Сибири ( Горбунов , 2003. С. 34. Рис. 26–28; Баркова, Горбунов, Тишкин , 2012. Рис. 1). Для них характерны пластины с сяньбийской системой, имеющие по 9 отверстий: две пары боковых, одна пара верхних, одно центральное и два окантовочных нижних. В сросткинских памятниках преобладают пластины овальной формы, размерами 5,9–6 × 3–4,3 см (рис. 2, 19–21 ), в кыргызских – овально-прямоугольной формы, размерами 4,2–6,3 × 2–3,3 см (рис. 2, 22–26 ). Оба типа были известны уже в сяньбийском доспехе IV–VI вв. н. э., но не применялись столь однородно. Их бытование охватывает в основном восточные районы Азии в конце раннего и развитом средневековье, но ограниченно они продолжали использоваться вплоть до XIX в. ( Горбунов , 2003. С. 47; Бобров, Худяков , 2008. Рис. 105, 6, 10 ).

Для периода развитого средневековья также выделяется особая традиция оформления железных ламеллярных пластин, характерная для чжурчжэньского доспеха. В нем преобладали пластины с системой из боковых и нижних окантовочных отверстий, прямоугольной формы, размерами 5,5–9,5 × 1,4–2,7 см. У них по 16–17 отверстий: семь пар боковых и два, чаще три, нижних окантовочных

(рис. 2, 27–34 ). Наибольшее число таких пластин найдено на чжурчжэньских городищах Приамурья и Приморья конца XI – начала XIII в. ( Деревянко , 1987. С. 109. Табл. XXV; Шавкунов , 1993. С. 73. Рис. 43–47). Их формирование связано с дальневосточным регионом, и прототипами здесь являются некоторые образцы мохэских пластин IX–X вв. ( Деревянко , 1987. Табл. XV, 3, 7 ).

Приведенные данные, полученные при сопоставлении признаков оформления защитных пластин с определенными этнокультурными традициями, позволяют использовать их для изучения различного спектра вопросов. Это вклад того или иного народа в эволюцию оборонительного вооружения, характер инноваций и заимствований в военной сфере, торговые контакты, миграции, культурная атрибуция памятников.

Список литературы Этнокультурные признаки в оформлении железных пластин ламеллярного доспеха

- Бай Жонцзинь, 1998. Реконструкция комплекта железных доспехов из ханьской гробницы в северных окрестностях Сианя//Каогу. № 3. С. 79-89. (На кит. яз.)

- Баркова Л.Л., Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2012. Средневековые панцирные пластины с территории Алтая из коллекции П.К. Фролова//История и культура средневековых народов степной Евразии: Мат-т-лы II Междунар. конгресса средневековой археологии Евразийских степей (Барнаул, сентябрь 2012 г.)/Отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алтайского гос. ун-та. С. 99-103.

- Бобров Л.А., Худяков Ю.С., 2008. Вооружение и тактика кочевников Центральной Азии и Южной Сибири в эпоху позднего Средневековья и раннего Нового времени (XV -первая половина XVIII в.). СПб.: Филологический факультет СПбГУ 776 с.

- Горбунов В.В., 2003. Военное дело населения Алтая в III-XIV вв. Ч. I: Оборонительное вооружение (доспех). Барнаул: Изд-во Алтайского ун-та. 174 с.

- Горбунов В.В., 2004. Панцирные пластины тюркского доспеха//Древности Алтая: Сб. науч. тр. № 12. Горно-Алтайск: Изд-во ГАГУ С. 95-114.

- Горбунов В.В., 2005. Сяньбийский доспех//Военное дело номадов Центральной Азии в сяньбий-скую эпоху: Сб. науч. тр./Под ред. Ю.С. Худякова, С.Г. Скобелева. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т. С. 200-223.

- Горбунов В.В., Тишкин А.А., 2006. Комплекс вооружения кочевников Горного Алтая хуннуской эпохи//Археология, этнография и антропология Евразии. № 4 (28). С. 79-85.

- Горелик М.В., 2003. Оружие древнего Востока (IV тысячелетие -IV в. до н. э.). СПб.: Атлант. 336 с.

- Давыдова А.В., 1995. Иволгинский археологический комплекс. Т 1: Иволгинское городище. Археологические памятники сюнну. СПб.: АзиаИКА. 188 с.

- Деревянко Е.И., 1987. Очерки военного дела племен Приамурья. Новосибирск: Наука. 225 с.

- Кожомбердиев И.К., Худяков Ю.С., 1990. Реконструкция древнетюркского панциря из памятника Сары-Джон//Международная ассоциация по изучению культур Центральной Азии: Информ. бюллетень. Вып. 17. С. 48-52.

- Кубарев Г.В., 2007. Защитный доспех с фигурными пластинами (происхождение, распространение и конструктивные особенности)//Алтае-Саянская горная страна и соседние территории в древности: Сб. науч. ст./Отв. ред. В.Е. Ларичев. Новосибирск: Изд-во Института археологии и этнографии СО РАН. С. 103-120.

- Реставрация железных доспехов из гробницы вана Нанъюэ династии Западная Хань в Гуанчжоу (Технологический отдел ИА, КАСС и КПАМ муниципалитета Гуанчжоу)//Каогу. 1987а. № 9. С. 853-859. (На кит. яз.)

- Реставрация железных доспехов из гробницы принца Ци династии Западная Хань (Муниципальный музей Цзыбо, Шаньдун)//Каогу. 1987б. № 11. С. 1032-1046. (На кит. яз.)

- Рец К.И., Юй Су-Хуа, 1999. К вопросу о защитном вооружении хуннов и сяньби//Евразия: культурное наследие древних цивилизаций. Горизонты Евразии/Под. ред. О.А. Митько. Вып. 2. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т. С. 42-55.

- Самашев З., Григорьев Ф., Жумабекова Г., 2005. Древности Алматы. Алматы: КазИздат КТ. 184 с.

- Суразаков А.С., Тишкин А.А., Шелепова Е.В., 2008. Археологический комплекс Котыр-Тас на Алтае. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. 112 с.

- Тишкин А.А., Горбунов В.В., 2012. Ламеллярный панцирь IV-V вв. н. э. из археологического комплекса Яломан-II на Алтае//История и культура средневековых народов степной Евразии: Мат-лы II Междунар. конгресса средневековой археологии Евразийских степей (Барнаул, сентябрь 2012 г.)/Отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та. С. 55-59.

- Шавкунов В.Э., 1993. Вооружение чжурчжэней XII-ХШ вв. Владивосток: Дальнаука. 185 с.

- Barron A.E., 2010. Late Assyrian Arms and Armour: Art versus Artifact. Toronto. 239 р.