Этнокультурные процессы у населения Центральной Барабы в эпоху развитой бронзы (по материалам исследования могильника Тартас-1 в 2009 году)

Автор: Молодин В.И., Мыльникова Л.Н., Новикова О.И., Соловьв А.И., Наглер А., Дураков И.А., Ефремова Н.С., Кобелева Л.С., Ненахов Д.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521544

IDR: 14521544

Текст статьи Этнокультурные процессы у населения Центральной Барабы в эпоху развитой бронзы (по материалам исследования могильника Тартас-1 в 2009 году)

С момента открытия могильника Тартас-1, расположенного в Венгеровском районе Новосибирской области, прошло 7 лет [Молодин, Софейков, Дейч и др., 2003, с. 441–446]. За эти годы на памятнике было исследовано 300 захоронений, включающих комплексы усть-тартасской, одиновской, познекротовской, андроновской, ирменской культур эпохи бронзы, а так же завершающей стадии гунно-сарматского времени.

В 2009 году было вскрыто ещё 61 захоронение, и к массиву одиновских, позднекротовских и андроновских (фёдоровских) могил добавились погребения древнетюркской эпохи. Кроме этого, на памятнике было выявлено 35 ям различного назначения.

Особый интерес представляют погребения, расположенные на СВ участке памятника, где продолжались ряды познекротовских могил, сменяющиеся андроновскими. В этой части могильника была выявлена достаточно редко встречающаяся в погребальных комплексах ситуация, когда одна культура постепенно сменяет другую, причём удалось зафиксировать динамику этого сложнейшего процесса.

На данном участке памятника два ряда позднекротовских захоронений продолжают парный ряд погребений, выявленных в прошедшем полевом сезоне. Оба ряда приурочены к СВ краю надпойменной террасы р. Тартас, на которой находится памятник. Начало цепочки могил, расположенной на склоне террасы, было выявлено в прошлом году (5 захоронений), в этом году обнаружено еще 11, возможно, ряд будет продолжаться и далее. Захоронения сильно потревожены, но они, вне всякого сомнения, позднекро-товские, порой имеющие по инвентарю и погребальному обряду абсолютные параллели с однокультурными погребениями памятника Сопка-2. Так, в погребении № 325 in ^^itu сохранился набор инструментов (вероятно, для вязания и плетения), в которых присутствует предмет из рога неизвестного назначения, Г-образной формы с навершием в виде усеченного конуса (Рис. 1, 4) . Абсолютно аналогичный набор предметов был обнаружен в не потревоженной могиле № 4 кургана 31 могильника Сопка-2 [Молодин, 1985, рис. 25, 11 ; 38, 8 ].

Рис. 1. Находки из погребений могильника Тартас-1.

1 – костяная рыбка (погр. № 323); 2 – нефритовые кольца (погр. № 324); 3 – обломок глиняной литейной формы (погр. № 323); 4 – костяное Г-образное изделие (погр. № 325);

5 – орнаментированное костяное изделие (погр. 330).

Из позднекротовских могил на Тартасе-1 обращает на себя внимание коллективное захоронение № 323. Оно было сильно потревоженным, однако в нем обнаружены две великолепные находки: костяная скуль-птурка рыбки – прекрасный образец пластического искусства (рис.1,1) и обломок литейной формы для изготовления бронзового кельта (рис. 1,3). Сохранился фрагмент створки с частью рабочей камеры. На её поверхности прослеживаются следы термического воздействия металла, образовавшиеся вследствие многократного использования изделия. Судя по негативу рабочей камеры, отливаемый в форме кельт имел овально-уплощённую втулку и шестигранное сечение средней части. Втулка была украшена пояском из двух параллельных линий. Лицевая плоскость кельта отделена от боковых граней прочерченной линией, имитирующей ребро жёсткости, характерное для кельтов сейминско-турбинского круга [Черных, Кузьминых, 1989, с. 38, 147]. Параллельно ей идёт ещё одна более короткая полоска. Исходя из морфологических признаков, отливаемое в форме изделие принадлежит, скорее всего, к типу самусь-ско-кижировских кельтов и, согласно классификации Е.Н. Черных и С.В. Кузьминых, его следует относить к типологическому разряду К-40 [Там же, с. 148–152].

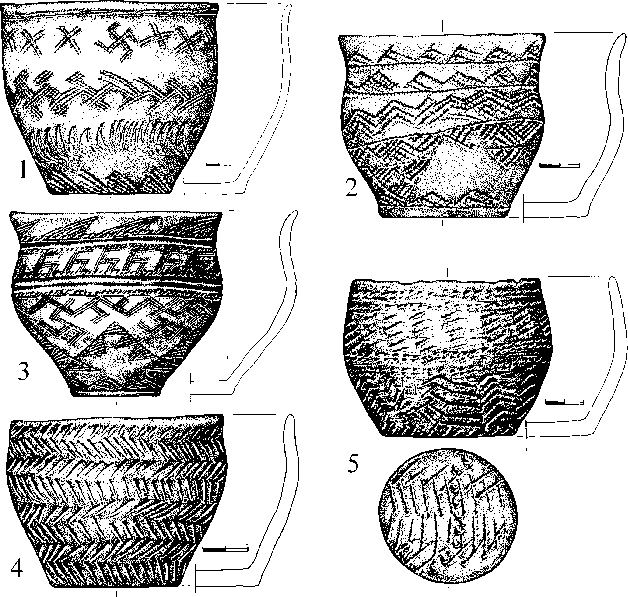

Из находок в позднекротовских захоронениях примечательны так же обломок бронзового браслета со спиралевидными окончаниями (погр. № 321); сосуд, орнамент которого построен по принципу подражания анд-роновской посуде (погр. № 332) (Рис. 2, 1 ). Эти предметы явно свидетельствуют о проникновении андроновских (федоровских) культурных традиций в среду носителей позднекротовской культуры.

Еще один предмет, по-видимому, вязальная палочка (погр. № 330), украшен резным геометрическим узором (рис. 1, 5 ), что также может говорить о заимствовании автохтонным позднекротовским населением художественных традиций пришельцев.

Рис. 2. Сосуды из погребений могильника Тартас-1.

1 – погр. № 332; 2–5 – погр. № 351.

Интересно, что линия разнообразных по форме и величине ям, цепочкой тянущаяся за обозначенными рядами позднекротовских могил, продолжается по всей линии распространения данного могильника. Возможно, что эти ямы представляли собой не что иное, как сакральное ограничение некрополя.

В этой же части могильника, на крутом склоне террасы было обнаружены три захоронения №№ 313, 314 и 324, преднамеренно пристроенные к позднекротовским рядам. Все умершие лежат в могилах на боку в скорченном положении. В могилу № 313 был помещен баночный андроновс-кий сосуд, а в захоронение № 324 – два нефритовых височных кольца (рис. 1, 2 ), характерных для могильников сейминско-турбинского круга [Бадер, 1964, с. 93-96; Черных, Кузьминых, 1989, с. 244, рис. 109]. Данные погребения, поэтому, можно рассматривать как свидетельство первой волны контактов андроновцев (федоровцев) с аборигенами позднекротовцами на уровне брачных отношений.

За линией ям, ограничивающих позднекротовский могильник с ЮЗ, выявлен еще один ряд из 7 могил, также имеющих свою специфику. Погребения в них совершены по кротовской обрядовой практике, т.е. на спине, в вытянутом положении, головой на СВ. Вместе с тем сосуды, которые помещены в захоронения – андроновские (федоровские) или же выполнены по стандартам этой культуры (в качестве примера можно привести погр. № 333). В этом же ряду находились погребения, совершенные по андро-новским (федоровским) погребальным стандартам (№№ 335, 336). Этот ряд также обособлен от двух предыдущих цепочкой ям. Очевидно, что перед нами проявление следующего уровня интеграции местной позднекро-товской и пришлой андроновской (федоровской) культур, когда явственно присутствует проявление в отдельно взятой могиле (как и в ряду) характерных черт обеих культур. Налицо и сохранение такой черты обрядовой практики, как огораживание захоронений рядом ям.

Следующий далее вглубь террасы в ЮЗ направлении ряд погребений состоит из 7 могил. Все они были потревожены в древности. Характер внедрения в погребальную камеру был таков, что можно усматривать скорее не ограбление, а осквернение могил. Об этом может свидетельствовать не нарушенный контур могильных ям, а также наличие в могилах изделий из бронзы. В этом ряду доминируют андроновские черты погребальной практики, хотя и в посуде, и в положении скелетов в могиле проявляются автохтонные (позднекротовские) черты (погр. №№ 339, 344). По-видимому, в этот период функционирования могильника андроновский компонент все более преобладает в обществе. Не исключено, что аборигены позднекро-товцы не всегда мирились с таким положением дела, что могло проявиться в преднамеренном осквернении действующего кладбища, где уже доминировали пришельцы (хотя это предположение мы не можем пока достаточно убедительно аргументировать).

Следующая группа могил представлена двумя рядами, состоящими из шести и пяти захоронений соответственно. Здесь мы также наблюдаем до- минирование андроновских черт в погребальной практике, что выражается в характерной позе погребенного – на боку, в скорченном положении. Значительная доля сосудов выполнена также в рамках андроновских (федоровских) канонов. Вместе с тем, имеют место и определенные черты обрядовой практики, которые никак нельзя назвать андроновскими. Так, в захоронении № 351, совершенном по андроновским канонам, среди четырех сосудов три - андроновские (рис. 2,2,3,4), а один - кротовский (рис. 2,5), что наблюдается в технологии изготовления, в форме и в орнаментации. Аналогии последнему сосуду мы находим в кротовских могильниках Ор-дынское-1 [Молодин, 1977, табл. LVI] и Сопка-2 [Молодин, Ламина, 1989, с. 103–118]. Вместе с тем, в этой группе захоронений присутствуют новации, вектор которых не находит объяснений в интеграции обозначенных выше культурных групп. И если причину вторичных захоронений еще можно объяснить автохтонной традицией, то наличие специфической посуды, встречающейся вместе с андроновской (федоровской), или же исполненной в рамках данной традиции, однозначно объяснить сложно.

Так, в погребении № 353 обнаружен сосуд баночной формы, украшенный по придонной части канелюрами, а по дну – концентрическими окружностями. Аналогии подобному оформлению дна мы находим на сосуде петровского типа могильника Петровка-ІІ [Кузьмина, 2008, с. 97, рис. 8, 5 ]. Надо сказать, что орнаментация дна вообще характерна для керамики петровской культуры [Там же, с. 96–97]. По-видимому, этот фиксируемый на Тартасе-1 импульс следует связывать с территорией Северного, Центрального и даже Западного Казахстана – основным ареалом петровской культуры [Зданович, 1988, с. 132]. О западноказахстанском векторе направления культурных связей свидетельствует сосуд из погребения № 358, украшенный грубо свисающими треугольниками и расположенными под венчиком крупными налепными шишечками. Такая традиция украшения сосудов зафиксирована В.В. Ткачевым в материалах памятников Танаберген-ІІ, Жаман-Каргала-1, Ишкиновка-1 и др. [2007, рис. 6–1,4; 7–4; 11–2,4;15–2; 18–8 – 11; 25–7; 33–2 и др.]. Таким образом, данное направление культурных связей или миграций следует иметь в виду при дальнейшем осмыслении материалов могильника Тартас-1.

Наконец, в ЮЗ части террасы выявлены 4 группы (ряда) захоронений, которые в значительно большей степени напоминают классические андро-новские (федоровские). По-видимому, они оставлены населением, уже впитавшим в себя местные традиции, переработавшим их и вернувшимся к классическим канонам культуры. Об этом свидетельствуют классические формы и орнаментация посуды, наличие трупосожжений (погр. №№ 304, 305). Конечно, автохтонные черты в обрядовой практике присутствуют и здесь. Это наличие не характерных для культуры предметов (роговое блюдо в захоронении № 302) и не типичной для ее носителей рыбной пищи. Это и устройство в верхней части засыпки могилы специальной ямы, куда ссыпались еще горячая зола с пищевыми остатками и фрагментами керамики. Как показывают многолетние раскопки, данный элемент обрядовой прак- тики надежно фиксируется именно в этой части могильника [см.: Моло-дин, Парцингер, Гришин и др., 2007, с. 329–333].

Таким образом, раскопки памятника в 2009 г. позволили представить динамику его формирования в период развитой бронзы и увидеть несколько стадий этнокультурного процесса, протекавшего, по крайней мере, в данной части Барабинской лесостепи. Автохтонное позднекротовское население испытывало мощное культурное влияние юго-западных соседей андроновцев (федоровцев). С приходом на данную территорию последних и постепенной адаптацией пришельцев к местным условиям, происходит взаимодействие с местной культурой на уровне организации семейнобрачных отношений (причем с фиксацией разных стадий этого взаимодействия). Завершилось все триумфом пришельцев, сохранивших основные элементы своей материальной и духовной культуры, и, в то же время, впитавших и местный этнокультурный колорит.

Данная модель подтверждается сосуществованием рассматриваемых комплексов на одном кладбище, планиграфией памятника без нарушения могил или рядов (за исключением, конечно, более ранних или боле поздних комплексов) в рамках рассматриваемой эпохи.