Этносоциальные особенности инновационного развития регионов

Автор: Попов Евгений Васильевич, Власов Максим Владиславович, Кенгурогов Николай Алексеевич

Журнал: Проблемы развития территории @pdt-vscc-ac

Рубрика: Инновационный потенциал развития территорий

Статья в выпуске: 4 (90), 2017 года.

Бесплатный доступ

В российских регионах проводится целенаправленная политика по увеличению инновационной активности. Но, несмотря на это, наблюдается большая дифференциация по количественному и качественному уровням инновационного развития между различными российскими регионами. Аутсайдерами, чаще всего, являются регионы с преобладанием этнического населения. Цель исследования - оценка зависимости между этносоциальными процессами и формированием инновационного развития в регионах на примере национальных субъектов Российской Федерации. Основная задача проведенного анализа заключается в выявлении взаимосвязи между случайными переменными путем точечной и интервальной оценки парных коэффициентов корреляции, вычисления и проверки значимости множественных коэффициентов корреляции и детерминации. Кроме того, с помощью корреляционного анализа были решены следующие задачи: отбор факторов, оказывающих наиболее существенное влияние на результативный признак, на основании измерения степени связи между ними; обнаружение ранее неизвестных причинно-следственных связей. Данные об этносоциальных процессах были взяты с официального сайта Федеральной службы государственной статистики. Доля русского населения рассчитана по последним данным переписи населения России. Индексы инноваций взяты из статистического сборника «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ». В результате проведенного анализа получила подтверждение гипотеза о влиянии титульного населения на инновационное развитие. Естественные барьеры влияния неформальных институтов на жизнедеятельность малых этносов приводят к «торможению» инновационного развития. Эмпирически доказано, что показатель «доля титульного населения страны» имеет положительную корреляцию со всеми показателями инновационного развития. Можно предположить, что параметры оценки титульного населения страны оказывают значительное влияние на инновационное развитие регионов. В результате проведенных исследований авторы получили количественные оценки влияния уровня этносоциальных процессов в регионах на уровень инновационного развития региона. Полученные оценки могут быть использованы для прогнозирования развития инновационной активности и, соответственно, для управления процессами формирования знаний в этнических регионах.

Этносоциальные процессы, инновационное развитие, влияние этноса на инновации, инновационное развитие региона, малые этносы, развитие этнических регионов, оценка инновационного развития, региональная экономика, кросс-культурный менеджмент, этнические "барьеры" развития инноваций, неформальный институт предпринимательства

Короткий адрес: https://sciup.org/147111481

IDR: 147111481 | УДК: 332.1

Текст научной статьи Этносоциальные особенности инновационного развития регионов

Мировая экономика в данный момент переживает период необратимой трансформации. Связано это с тем, что мир сейчас стоит на пороге четвертой промышленной революции, которая сотрет привычные технологические границы, реформирует устоявшиеся технологические и производственные цепочки. Новая промышленная революция будет характеризоваться слиянием технологий и стиранием границ между цифровой и производственной сферами.

Ядро четвертой промышленной революции составляют цифрофикация и киберо-фикация промышленности, промышленный интернет, роботизация, 3D-проектирование, печать и дизайн. Цифровые технологии рассматриваются как могучий ускоритель роста производительности мировой промышленности. Структурные задачи реиндустриализации в глобальном мире странами – технологическими лидерами поставлены действительно масштабные. Так, доля промышленности в ВВП в странах ОЭСР должна к 2025 году составить 20% ВВП (против нынешних 15% (Евросоюз) и 12% (США)) [19].

Национальный российский высокотехнологичный статус можно по большинству известных признаков определить как догоняющий, что подтверждается мнением подавляющего большинства ученых, экспертов и политиков, которые указывают на низкую конкурентоспособность российской промышленности, обусловленную технологическим отставанием. Закрепленные в долгосрочных стратегических документах развития задачи модернизации российской экономики либо создания 5–6-х технологических укладов ориентированы на точечные изменения и уже не соответствуют велению времени.

Этим обосновывается крайне высокая актуальность в России принципиальной смены парадигмы экономического развития и ее переориентация на модель четвертой промышленной революции. Одним из основных ее научно-технологических трендов является эволюция интернета, предполагающая дальнейшее развитие концепции распределенных сетей и включение в инфраструктуру новых классов объектов интернета вещей.

Интернет вещей как концепция и совокупность технологий начинает оказывать все большее влияние на эффективность производственных систем, позволяя снизить издержки технологических процессов, влияние человеческого фактора и риски аварий, перейти к новым бизнес-моделям в экономике.

В связи с этим целью данной работы является исследование роли интернета вещей как технологической основы экономики в условиях перехода к четвертой промышленной революции. В перечне задач – выявление особенностей четвертой индустриальной революции и интернета вещей, рассмотрение зарубежного опыта реализации государственных программ в области Индустрии 4.0, краткий анализ состояния рынка интернета вещей в России и определение перспектив его развития.

Особенности четвертой индустриальной революции

Как известно, в настоящее время, благодаря исследованиям академика С.Ю. Глазьева, чрезвычайно популярна тематика длинных циклов технологического развития, а понятие «технологический уклад» (ТУ) прочно вошло не только в лексикон экономистов, но и в официальные документы на самом высоком политическом уровне. Растущее число последователей этой школы сейчас активно разрабатывают проблему перехода к шестому ТУ. В то же время если процесс смены ТУ носит прежде всего постепенный эволюционный характер, то более масштабные и грандиозные технологические сдвиги получили название технологических или промышленных революций [30].

Первая промышленная революция обеспечила переход от ручного труда к машинному. Принято связывать ее с изобретением парового двигателя в XVII веке, но процесс перехода от мануфактур к фабрике продолжался в разных странах в течение XVIII–XIX вв. Вторая промышленная революция была связана с электрификацией и организацией конвейерного производства в ХХ веке сначала автомобилей, а потом и большинства других товаров. В начале XXI века стало появляться все больше публикаций на тему третьей промышленной революции. Она базировалась на отказе от использования полезных ископаемых, переходе к возобновляемым источникам энергии в сочетании с внедрением компьютеров в производство, автоматизацией и переходом к цифровому производству.

Большой вклад в тему третьей промышленной революции внес американский экономист Джереми Рифкин. В своем труде «Третья промышленная революция: Как горизонтальные взаимодействия меняют энергетику, экономику и мир в целом» он особое внимание уделил

«зеленой» энергетике. Дж. Рифкин выделил пять принципов или столпов, на которых основывается третья промышленная революция: 1) переход на возобновляемые источники энергии; 2) превращение всех зданий в мини-электростанции; 3) использование водородной энергии; 4) использование интернет-технологий; 5) производство электромобилей [16].

Несмотря на то что реалии третьей революции еще широко не распространились в мире, она перерастает в четвертую индустриальную революцию (Индустрия 4.0). Последняя, по словам председателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба, характеризуется технологическими прорывами в таких областях, как искусственный разум, робототехника, интернет вещей, самоуправляемые автомобили, 3D-печать, нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение, хранение энергии и квантовые вычисления.

Таким образом, в Индустрии 4.0 в одну сеть объединяются не только предметы, но и станки, сборочные линии и целые заводы. Уже сейчас на некоторых предприятиях на заготовках установлены RFID-метки, которые передают необходимую информацию сборочному роботу. Отслеживаются запасы сырья, и если раньше в бизнес-школах преподавали промышленную технологию Just-in-Time как самую передовую, то в скором будущем потребность в этом подходе и соответствующих специалистах просто исчезнет. При этом все более привычной становится кастомизация, каждое изделие может быть сделано на крупной фабрике под индивидуального заказчика.

В последние десятилетия происходят кардинальные сдвиги в технологиях и организации производства, влекущие за собой существенные изменения в экономических отношениях и в состоянии общества в целом [6].

Отметим, что интернет-технологии меняют бизнес-модели, структуру отраслевых рынков и саму структуру экономики в целом. Сейчас по объему рыночной капитализации лидируют компании информационно-коммуникационных и ин-тернет-услуг, хотя раньше доминировали сырьевые нефтегазовые гиганты, промышленные конгломераты (такие как General Electric) и лидеры рынка торговли и финансов (табл. 1) .

Таким образом, происходит постепенное размытие границ между отраслевыми секторами (промышленности, в т. ч. электронной и телекоммуникационной, нефти и газа, сельского хозяйства и др.) и сферой услуг. Новые гибридные (промышленно-сервисные) гиганты, которые одновременно выпускают физическую продукцию (компьютеры, серверы, телекоммуникационное оборудование, смартфоны и др.), содержат мощную сетевую и компьютерную инфраструктуру и одновременно разрабатывают программные продукты и сервисы, осуществляют продажи услуг и обслуживание клиентов, ведут постоянную работу по разработке и развитию новых технологий, продуктов и услуг – работают по замкнутой бизнес-модели полного цикла: от разработки продукта до обслуживания клиента по программно-аппаратно-сервисной модели.

Внедрение сетевого взаимодействия между машинами, оборудованием, зданиями и информационными системами, возможность осуществлять мониторинг и анализ окружающей среды, процесса производства и собственного состояния в режиме реального времени, передача функции управления и принятия решений интеллектуальным системам приводят к смене парадигмы технологического развития.

Таким образом, в мировой промышленной стратегии обнаруживается принципиальное новшество – развитие информационно-коммуникационных технологий рассматривается уже не как одна из целей роста и развития, а как источник системной трансформации всей промышленности и экономики в целом.

Разумеется, такой переход будет даваться с трудом. Однако он неизбежен. И ознаменует собой новую веху в истории развития человеческой цивилизации.

Согласно прогнозам Глобального института MсKinsey, полный переход мировой промышленности на цифровую технологическую платформу займет около 100 лет. К 2025 году, согласно прогнозам того же института, вклад промышленного интернета (интернета вещей) в мировую экономику может составить около 11 процентов мирового ВВП. Среднегодовой прирост ВВП в результате пессимистического и оптимистического прогнозов распространения интернета вещей к 2025 году может составить от 3,9 до 11,1 трлн долл. США. При этом ожидается, что доля стран ОЭСР в мировом приросте ВВП в ре-

Таблица 1. Компании – мировые лидеры по объему капитализации*, млрд руб.

|

Место |

2001 г. |

Объем капитализации |

2006 г. |

Объем капитализации |

2011 г. |

Объем капитализации |

2016 г. |

Объем капитализации |

|

1 |

General electric |

406 |

Exxon Mobil |

446 |

Exxon Mobil |

406 |

Apple |

582 |

|

2 |

Microsoft |

365 |

General electric |

383 |

Apple |

376 |

Alphabet |

556 |

|

3 |

Exxon Mobil |

272 |

Total |

327 |

Petro China |

277 |

Microsoft |

452 |

|

4 |

Citi group |

261 |

Microsoft |

293 |

Shell |

237 |

Amazon |

364 |

|

5 |

Walmart |

260 |

Citi group |

273 |

ICBC |

228 |

|

359 |

|

* Заливкой выделены компании информационно-коммуникационных технологий и интернет-услуг. Источник: составлено авторами по материалам Visualcapitalist.com |

||||||||

зультате их участия в цифровой промышленности составит более 60%, а развивающихся (Китай, Индия, другие страны БРИКС) – около 40%) [2].

Страны-лидеры мировой экономики, в первую очередь Германия, Франция, США, Великобритания, Италия и некоторые другие, объявили об амбициозных планах развертывания Индустрии 4.0 (табл. 2). Она предполагает переход от встраиваемых систем к киберфизическим системам посредством интернета вещей, инноватизации услуг и управления большими объемами данных. Децентрализованный интеллект позволит создать автономно управляемый посредством виртуальных связей промышленный объект [2]. Киберфизические системы (cyber-physical systems) посредством

Таблица 2. Зарубежный опыт реализации государственных программ в области Индустрии 4.0

|

№ |

Страна |

Особенности программы в области Индустрии 4.0 |

|

1 |

Евросоюз |

В Евросоюзе в 2010 году принята инициатива «Цифровая Европа», которая является одной из семи больших инициатив в рамках Стратегии «Европа 2020» и направлена на развитие интернет-экономики. Цифровая повестка дня для Евросоюзa (Digital Agenda for Europe, DAE) была запущена Европейской комиссией в мае 2010 года в целях поддержки экономического роста в Европе и предоставления помощи гражданам и предприятиям Европы для получения максимальной отдачи от цифровых технологий. Цифровая повестка дня для Европы является первой из семи ведущих инициатив в рамках стратегии ЕС «Европа 2020» для разумного, устойчивого и всеобъемлющего роста. Цифровая повестка дня для Европы содержит 13 определенных целей, 101 действие, сгруппированное вокруг 7 приоритетных областей, для стимулирования условий роста и создания рабочих мест в Европе. Полная реализация данной цифровой повестки дня приведет к увеличению европейского ВВП на 5%, или 1500 € на человека, за счет увеличения инвестиций в ИКТ, повышения уровня навыков среди трудовых ресурсов, создания возможности инноваций в государственном секторе и реформирования базовых условий для интернет-экономики. Также Еврокомиссия намерена свести воедино инициативы стран ЕС, организовав Европейское облачное партнерство (European Cloud Partnership, ECP) – «зонтичное» образование, занимающееся налаживанием отношений между ИТ-бизнесом и покупателями из госсектора и бизнеса. Под этим подразумевается централизованное регулирование облачной индустрии на уровне Евросоюза и активные закупки облачных услуг. В апреле 2016 года Европейская комиссия представила первые соображения по оцифровке промышленности. Документ, названный «Цифровой рынок – оцифровка промышленности: вопросы и ответы», содержит серию предложений Европейской комиссии. |

|

2 |

Германия |

В ФРГ в 2011 году принята стратегия под названием «Индустрия 4.0», которая основывается в т. ч. на концепциях интернета вещей и индустриального интернета вещей (промышленный интернет). К 2030 году Германия планирует полностью перейти на «интернетизированное производство», в котором интернет используется для достижения максимальной продуктивности и эффективности промышленности. По прогнозам аудиторско-консалтинговой компании PwC, немецкие промышленники будут инвестировать в технологии «промышленного интернета» по 40 млрд евро ежегодно. |

|

3 |

Китай |

В КНР в 2015 году принята концепция «Интернет +». В 2015 году КНР разработала стратегию «Интернет плюс», которая включила в себя наилучшие инициативы ведущих стран мира. Концепция состоит из ряда следующих направлений: Интернет + Обрабатывающая промышленность, Интернет + Финансы, Интернет + Медицина, Интернет + Правительство, Интернет + АПК. Направление Интернет + Обрабатывающая промышленность означает, что традиционные производственные предприятия могут принимать информационные и коммуникационные технологии для реформирования существующего способа производства. С помощью мобильной интернет-технологии традиционные производители могут установить аппаратное и программное обеспечение на автомобилях, бытовой технике, аксессуарах и других промышленных продуктах для достижения функции дистанционного управления, автоматического сбора и анализа данных. |

|

4 |

США |

В США в 2009 году получила развитие инициатива под названием «Облачная стратегия». По замыслу инициаторов Облачная стратегия должна позволить реализовывать современные технологические инициативы в направлениях создания «умных» промышленных производств, магазинов, городов и транспортных систем, грид-технологий в энергетике, а также решения задач социального взаимодействия, электронной коммерции, мониторинга за цепочками поставок товаров (в т. ч. глобальных логистических потоков). Лидерами на мировом рынке облачных технологий являются американские компании IBM, Microsoft, Google, HP, AT&T. По прогнозам, к 2015 году доходы от облачного рынка по всему миру составят около $73 млрд. Этот сегмент рынка обеспечит занятость около 14 млн специалистов. В США в 2009 году была запущена федеральная инициатива в сфере «облачных» вычислений, содержащая 25 пунктов, главной целью которой было снижение издержек и повышение эффективности управления в государственном и частном секторе. |

|

Источники: Анализ мирового опыта развития промышленности и подходов к цифровой трансформации промышленности государств – членов Евразийского экономического союза (информационно-аналитический отчет Евразийской экономической комиссии) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/Forms/AllItems . aspx; Мойсейчик Г. И. Цифрофикация экономики стран евразийского союза как стратегический императив XXI века [Электронный ресурс] // Проблемы современной экономики. – 2016. – № 1 (57). – Режим доступа : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=5673 |

||

интернет-технологий свяжут виртуальный и физический мир, создавая подлинный цифровой мир, в котором объекты совместно управляют друг другом.

Из данной раскладки становится предельно ясным, что в условиях развернувшейся четвертой мировой промышленной революции конкурентная борьба обостряется предельно, а вопрос перевода национальной промышленности на цифровую технологическую платформу становится важнейшим вопросом для национальной экономики.

В отечественной науке и, соответственно, практике государственного управления явления четвертой промышленной революции и цифрофикации экономики как нового стратегического императива развития пока неизвестны. Поэтому на повестку дня выходит задача формирования государственных стратегий в области Индустрии 4.0.

По оценкам Всемирного экономического форума, цифровизация сформирует огромный потенциал для бизнеса и общества на протяжении следующего десятилетия и может принести дополнительно более 30 трлн долл. США доходов для мировой экономики в течение ближайших 10 лет (до 2025 года) [2].

Можно выделить следующие основные технологические тренды в сфере цифровой трансформации промышленности, которые базируются на вышеперечисленных концепциях:

-

1) массовое внедрение интеллектуальных датчиков в оборудование и производственные линии (технологии индустриального интернета вещей);

-

2) переход на безлюдное производство и массовое внедрение роботизированных технологий;

-

3) переход на хранение информации и проведение вычислений с собственных мощностей на распределенные ресурсы («облачные технологии»);

-

4) сквозная автоматизация и интеграция производственных и управленческих процессов в единую информационную систему («от оборудования до министерства»);

-

5) использование всей массы собираемых данных (структурированной и неструктурированной информации) для формирования аналитики (технологии «больших» данных); электронный документооборот («безбумажные технологии»);

-

6) цифровое проектирование и моделирование технологических процессов, объектов, изделий на всем жизненном цикле от идеи до эксплуатации (применение инженерного программного обеспечения);

-

7) применение технологий наращивания материалов взамен среза («аддитивные технологии», 3D-принтинг);

-

8) применение сервисов по автоматическому заказу расходных материалов и сырья для производства продукции и автоматической поставке готовой продукции потребителю без посреднических цепочек;

-

9) применение беспилотных технологий в транспортных системах, в т. ч. для доставки промышленных товаров;

-

10) применение мобильных технологий для мониторинга, контроля и управления процессами в жизни и на производстве;

-

11) переход на реализацию промышленных товаров через интернет.

Базовыми технологиями для цифровой трансформации промышленности выступают интернет вещей, индустриальный интернет вещей, «облачные технологии», роботизация и др.

Особенности интернета вещей как технологического драйвера четвертой промышленной революции

Таким образом, как показало исследование, в настоящее время интернет вещей относится к главным технологиям в четвертой промышленной революции.

Таблица 3. Топ-5 технологий по степени важности для глобальной конкурентоспособности

|

Перспективные технологии производства |

Место в оценке степени важности технологии для страны |

||

|

США |

Китай |

Европа |

|

|

Предиктивная аналитика |

1 |

1 |

4 |

|

Умные, соединенные изделия (интернет вещей) |

2 |

7 |

2 |

|

Перспективные материалы |

3 |

4 |

5 |

|

Умные заводы (индустриальный интернет вещей) |

4 |

2 |

1 |

|

Цифровой дизайн, моделирование и интеграция |

5 |

5 |

3 |

Источник: Международный индекс конкурентоспособности производства – 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа :

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/manufacturing/articles/global-manufacturing-competitiveness-index.html

В докладе, подготовленном компанией Deloitte1, Интернет вещей входит в топ-5 технологических драйверов четвертой промышленной революции (табл. 3) .

Таким образом, интернет вещей серьезно рассматривается глобальным биз-нес-сообществом как составная часть технологий будущего, причем сразу по двум направлениям:

– умные потребительские устройства и сенсоры, способные соединяться через сеть связи с внешним миром;

– умное производство – индустриальный интернет вещей, создающий умные заводы с автоматизацией всех компонентов производственного цикла, а не только его отдельных операций.

Термин «интернет вещей» впервые введен в 1999 году Кевином Аштоном, основателем исследовательского центра Auto-ID в Массачусетском технологическом университете [3]. Центральная идея заключалась в том, что в повседневные вещи можно встроить беспроводные датчики, связанные друг с другом (концепция «вездесущая компьютеризация»). Обычные предметы, которыми потребители пользуются ежедневно, – холодильник, автомобиль, одежда – могут быть связаны с интернетом и активно передавать данные об окружающей среде друг другу [4].

Критический анализ научных публикаций по данной тематике позволяет сделать вывод о том, что под интернетом вещей понимается система объединенных компьютерных сетей и подключенных физических объектов со встроенными датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

В последние годы появились работы о влиянии интернета вещей на развитие отраслей экономики (здравоохранение, безопасность, городскую инфраструктуру и т. д.) [32], отдельных функциональных сфер организации [33], а также инструменты формирования бизнес-моделей для коммерциализации IoT-продуктов и приложений [1; 35]. Значительное число работ посвящено проблемам обеспечения безопасности данных, собираемых с помощью технологий IoТ, но в большей степени они касаются технологических или законодательных решений данной проблемы. Появились и исследования [5; 14; 17], посвященные социальным и социально-психологическим последствиям внедрения данных технологий для развития общества, организации и индивида.

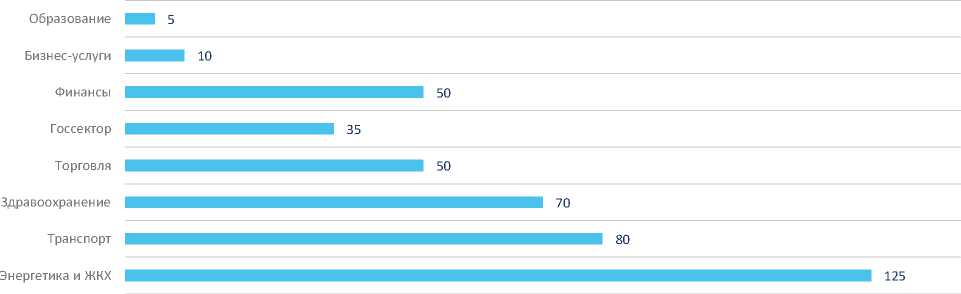

Формирование сетей интернета вещей – новое направление развития ИКТ-индустрии, в рамках которого происходит проникновение интернет-технологий в традиционные отрасли экономики. Существенным потенциалом для внедрения технологий интернета вещей обладает сфера производства. Являясь характер- ным признаком «цифровой» трансформации, интернет вещей как концепция и совокупность технологий начинает оказывать все большее влияние на эффективность производственных систем, позволяя снизить издержки технологических процессов, влияние человеческого фактора и риски аварий, перейти к новым бизнес-моделям в экономике. По оценкам специалистов [10], в ближайшее десятилетие интернет вещей станет основой новой экономики и к 2030 году даст эффект для мировой экономики в размере 11% ВВП, позволит повысить производительность труда на 25% и снизить потребление энергоресурсов до 20%. Ключевым драйвером роста станет продолжающееся снижение стоимости сенсоров и оборудования, услуг связи, обработки данных и системной интеграции [9]. Общий объем соединенных устройств в мире к 2019 году достигнет около 530 млн шт., при этом наибольшее число таких устройств будет в сфере энергетики и ЖКХ, на транспорте, в промышленности, здравоохранении и торговле (рис. 1).

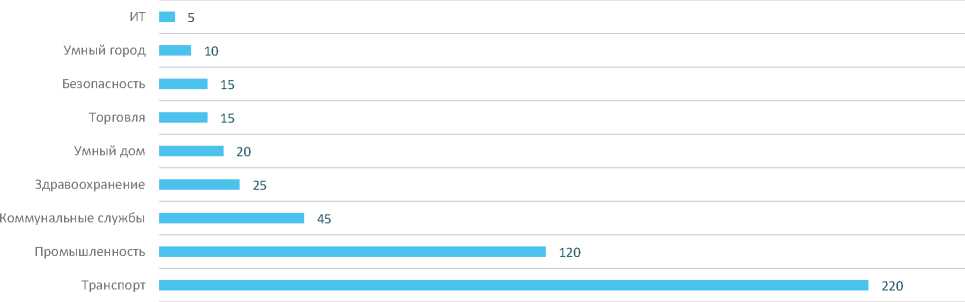

Доходы глобального рынка промышленного интернета вещей достигнут 484 млрд евро в 2025 году, а основными отраслями, где будет реализована эта концепция, станут транспорт, промышленность, ЖКХ, здравоохранение (рис. 2) .

Таким образом, глобальный интернет из сети обмена данными между «компьютерами» в ближайшие 4–5 лет полностью трансформируется в интернет вещей – инфраструктуру связи интеллектуальных объектов.

Рис. 1. Число соединенных устройств по основным отраслям экономики в мире в 2019 году, млн шт.

Рис. 2. Доходы рынка Интернет вещей по основным отраслям экономики в мире в 2025 году, млрд евро

Источник: Индустриальный (Промышленный) интернет вещей в мире и перспективы развития в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/mirovoy-opyt-vnedreniya-proektov-v-sfere-industrialnogo-promyshlennogo-interneta-veschey-i-perspektivy-ih-realizatsii-v-rossii--20160919061924

Можно констатировать, что применение новой концепции будет связано в первую очередь с широким использованием интернета вещей в отраслях экономики. Динамичнее всего будут расти рынки устройств для общественного сектора (в 6 раз к 2020 году – до 1,5 млрд шт.), медицины (в 6 раз к 2020 году – до 770 млн шт.), транспорта (в 5 раз к 2020 году – до 1,4 млрд шт.) [8].

Степень востребованности тех или иных IoT-решений во многом зависит от уровня развития производства, состояния IT и телекоммуникационной инфраструктуры, управленческой культуры на государственном уровне и нормативнорегулятивного ландшафта страны. Внутриотраслевая конкурентная среда, ожидания по возврату инвестиций, степень вовлеченности представителей бизнеса в процессы принятия решений, связанных с новыми технологиями, также играют не последнюю роль. И все же, несмотря на перечисленные факторы, существуют типовые сценарии применения индустриального интернета в отдельных отраслях, лежащие в основе оценки объема и потенциала роста рынка.

Состояние рынкаинтернета вещей в России

Российский рынок находится в начале освоения технологий интернета вещей. Анализ структуры данного рынка показал, что наибольшую долю занимал промышленный сегмент: в 2015 году его доля составляла более 64%, на кросс-индустриальный сегмент приходится около 20%, наименее всего рынок интернета вещей в России представлен в государственном и потребительском сегменте – около 8%.

Таким образом, промышленные внедрения лидируют и занимают большую часть рынка. В большинстве случаев эти внедрения приходятся на автоматизиро- ванный сбор данных с устройств, расположенных на промышленных объектах. Такая практика существует в горнодобывающей отрасли, атомной энергетике и машиностроении. Развивается и область межмашинного взаимодействия. Основные российские провайдеры мобильной связи фиксируют у себя рост M2M-трафика в корпоративном сегменте, особенно среди транспортных компаний, активно использующих навигационные системы [7; 8].

Вместе с тем, данные органов государственной статистики РФ позволяют утверждать, что удельный вес организаций, использующих информационные системы управления на производстве, за период с 2010 по 2015 год увеличился с 25,7 до 30,5% (табл. 4) .

Это увеличение во многом обусловлено ростом количества организаций, использующих информационные системы, автоматизирующие процессы учета, планирования и контроля (CRN, ERP, SCM системы). Отметим, что за рассматриваемый период доля организаций, внедряющих системы управления автоматизированным производством, отдельными техническими средствами и технологическими процессами, сократилась и в 2015 году составляла 15%.

Большинство организаций, использовавших информационные системы управления на предприятиях, в 2014 году функционировало в отрасли связи (95,4%), химическом производстве (87,2%), производстве электрооборудования (79,6%) и металлургическом производстве (77,0%) (табл. 5) . Наименее всего автоматизированные системы управления использовались в строительстве, здравоохранении и государственном управлении.

Рассматривая использование информационных систем управления в региональном разрезе (по федеральным округам РФ), можно констатиро-

Таблица 4. Удельный вес организаций, использующих информационные системы управления на производстве, % от общего числа обследованных организаций

|

Показатель |

2010 г. |

2011 г. |

2012 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2015 г. |

|

Организации, использовавшие информационные системы управления на производстве, – всего, из них: |

25,7 |

28,3 |

26,2 |

27,2 |

29,0 |

30,5 |

|

для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами |

18,1 |

18,1 |

16,7 |

16,8 |

15,5 |

15,1 |

|

CRN, ERP, SCM системы |

7,6 |

10,2 |

9,5 |

10,4 |

13,5 |

15,4 |

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008 : стат. сб. / Росстат. – М., 2016. – 1326 с.

Таблица 5. Организации, использующие информационные системы управления на производстве, по видам экономической деятельности, % от общего числа организаций

|

Отрасль |

Организации, использующие информационные системы управления на производстве, всего |

Средства для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами |

CRN, ERP, SCM системы |

|||

|

2013 г. |

2014 г. |

2013 г. |

2014 г. |

2013 г. |

2014 г. |

|

|

Связь |

94,9 |

95,4 |

58,0 |

54,4 |

36,9 |

41,0 |

|

Химическое производство |

80,7 |

87,2 |

47,8 |

49,8 |

32,9 |

37,4 |

|

Производство электрооборудования |

74,4 |

79,6 |

47,6 |

48,0 |

26,8 |

31,6 |

|

Металлургическое производство |

76,3 |

77,0 |

48,2 |

48,1 |

28,1 |

28,9 |

|

Производство машин и оборудования |

67,8 |

71,2 |

41,4 |

42,2 |

26,4 |

29,0 |

|

Производство пищевых продуктов |

67,3 |

70,5 |

44,2 |

43,4 |

23,1 |

27,1 |

|

Добыча полезных ископаемых |

63,2 |

67,6 |

40,9 |

40,4 |

22,3 |

27,2 |

|

Оптовая и розничная торговля |

50,6 |

55,4 |

21,8 |

21,1 |

28,8 |

34,3 |

|

Финансовая деятельность |

53,7 |

51,5 |

22,2 |

17,0 |

31,5 |

34,5 |

|

Транспорт |

48,1 |

46,8 |

33,0 |

29,5 |

15,1 |

17,3 |

|

Исследования и разработки |

42,1 |

45,3 |

28,9 |

28,2 |

13,2 |

17,1 |

|

Высшее образование |

42,4 |

43,5 |

25,6 |

24,1 |

16,8 |

19,4 |

|

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |

36,1 |

40,4 |

24,5 |

24,6 |

11,6 |

15,8 |

|

Строительство |

29,8 |

34,3 |

20,4 |

20,8 |

9,4 |

13,5 |

|

Здравоохранение |

19,2 |

20,4 |

14,7 |

12,5 |

4,5 |

7,9 |

|

Государственное управление, социальное страхование |

11,3 |

12,9 |

8,1 |

7,0 |

3,2 |

5,9 |

|

Прочие виды деятельности |

18,6 |

20,0 |

12,7 |

11,8 |

5,9 |

8,2 |

Источник: Абдрахманова Г. И., Гохберг Л. М., Кевеш М. А. и др. Индикаторы информационного общества: 2016 : стат. сб. – М. : НИУ ВШЭ, 2016. – 304 с.

вать, что использование данных систем происходит преимущественно в крупных промышленных и научных центрах (Уральский ФО, Центральный ФО, СевероЗападный ФО). В данных регионах доля организаций, использующих информационные системы управления на производстве, варьируется от 33 до 58% (табл. 6) . В целом по России данный показатель составляет чуть выше 30%.

Среди субъектов РФ лидерами по использованию автоматизированных систем управления на предприятиях являются г. Москва (58,3%), Ханты-Мансийский ав- тономный округ (47,9%), г. Санкт-Петербург (47,6%) (табл. 7).

Сегодня внедрение индустриального интернета вещей происходит внутри компаний, а сбор и анализ данных осуществляются с помощью традиционных систем хранения и аналитических решений. Однако растет спрос на решения в области больших данных и облачные услуги, что позволит – по мере роста генерируемых объемов данных – легко масштабировать решения и выходить за рамки внедрений в отдельных компаниях.

Таблица 6. Использование специальных программных средств управления в организациях по федеральным округам РФ в 2015 году, % от общего числа обследованных организаций

|

Территория |

Организации, использующие информационные системы управления на производстве, всего |

Из них |

|

|

средства для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами |

CRN, ERP, SCM системы |

||

|

Уральский ФО |

37,2 |

19,2 |

18,0 |

|

Центральный ФО |

34,8 |

85,8 |

19,0 |

|

Северо-Западный ФО |

33,2 |

16,6 |

16,6 |

|

Приволжский ФО |

29,6 |

14,6 |

15,0 |

|

Сибирский ФО |

26,7 |

13,6 |

13,1 |

|

Дальневосточный ФО |

26,6 |

15,2 |

11,4 |

|

Южный ФО |

25,5 |

13,0 |

12,5 |

|

Крымский ФО |

23,8 |

14,4 |

9,4 |

|

Северо-Кавказский ФО |

21,9 |

11,1 |

10,8 |

|

РФ в целом |

30,5 |

15,1 |

15,4 |

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008 : стат. сб. / Росстат. – М., 2016. – 1326 с.

Таблица 7. Субъекты РФ – лидеры по использованию информационных систем управления на производстве в 2015 году

|

№ |

Территория |

Организации, использующие информационные системы управления на производстве, всего |

Из них |

|

|

средства для управления автоматизированным производством и/или отдельными техническими средствами и технологическими процессами |

CRN, ERP, SCM системы |

|||

|

1 |

г. Москва |

58,3 |

25,8 |

32,5 |

|

2 |

Ханты-Мансийский автономный округ |

47,9 |

25,2 |

22,7 |

|

3 |

г. Санкт-Петербург |

47,6 |

22,0 |

25,6 |

|

4 |

Московская область |

43,3 |

18,2 |

25,1 |

|

5 |

Ямало-Ненецкий автономный округ |

42,7 |

24,5 |

18,2 |

|

6 |

Тюменская область без автономных округов |

42,0 |

20,0 |

22,0 |

|

7 |

Свердловская область |

36,7 |

18,6 |

18,1 |

|

8 |

Ярославская область |

36,4 |

17,3 |

19,1 |

|

9 |

Республика Татарстан |

36,3 |

16,5 |

19,8 |

|

10 |

Хабаровский край |

36,0 |

19,5 |

16,5 |

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008 : стат. сб. / Росстат. – М., 2016. – 1326 с.

Внедрения технологий интернета вещей среди российских компаний очень разрознены и, как показало исследование, могут сильно различаться в зависимости от региона. Тем не менее, в целом по РФ около 30% компаний, опрошенных в середине 2015 года2, высказали свою заинтересованность в IoT и подтвердили, что проводят у себя пробные внедрения и экс перименты с этими решениями, 57% респондентов ответили, что не используют технологии интернета вещей, а 11% компаний уже внедрили системы интернета вещей в своей компании.

Это очень важный момент в развитии российского рынка интернета вещей в целом и индустриального интернета в частности, так как именно пилотные проекты помогут компаниям осознать преимущества новой технологической парадигмы. Задачи развития интернета вещей в России представлены в таблице 8.

Таблица 8. Задачи развития интернета вещей в России

|

№ |

Задачи развития интернета вещей |

Ожидаемые последствия |

|

1 |

Повышение производительности труда |

Интеграция информационных технологий и производственных систем, надежный ввод данных обеспечат создание сквозных процессов сбора и анализа информации на всех этапах производства |

|

2 |

Создание сильных отечественных производителей высокотехнологичной продукции высокого передела |

Новые рынки и технологические тенденции позволят российским компаниям разрабатывать новые продукты и решения, не оборачиваться назад на старые рынки и технологии, а сразу ориентироваться на новые возможности, образующиеся на российском и международных рынках |

|

3 |

Повышение добавленной стоимости производства |

Возможность внесения срочных изменений в производственный цикл, выполнения требования индивидуальных заказчиков и изготовления уникальных изделий с наименьшими издержками |

|

4 |

Создание рынков новых продуктов и услуг |

Робототехника, электромобили, беспилотный транспорт и др. приведут к значительной трансформации промышленного сектора экономики (подобно тому, как это сейчас происходит в секторах цифровых медиа и торговли за счет внедрения технологий интернета (Интернет-ТВ и Электронная коммерция). |

|

Источник: Усков В. С. Развитие интернета вещей как инструмента реализации стратегии научно-технологического развития страны [Электронный ресурс] // Социальное пространство. – Режим доступа : http://sa.vscc.ac.ru/issue/9 |

||

Развитие IoT в российской экономике – это многофакторный процесс. На уровне бизнеса он подразделяется на внедрение компаниями-потребителями интернет-технологий и решений в различных секторах экономики, процесс, который также можно назвать «интернетизацией» экономики, которая должна повлечь за собой рост эффективности различных отраслей экономики, изменение бизнес-процес-сов и трансформацию их деятельности; со стороны провайдеров этих услуг – это развитие сильного отечественного производства технологий и решений IoT, которое в том числе повлечет за собой создание новых рынков и российских технологических бизнес-чемпионов, компаний-лидеров, конкурентоспособных на российском и международных рынках. На уровне государства это должно привести к росту экономики, появлению новых рабочих мест, росту доходов бюджета, которые можно направить как на социальный сектор, так и на дальнейшую модернизацию и развитие экономики.

Таким образом, экономическая стратегия, направленная на повышение конкурентоспособности российских компаний, рост доли российской продукции на внутреннем и внешних рынках, рост их доходов и, в конечном итоге, рост ВВП страны, может опираться на инициативы в области развития интернета вещей как на инструмент роста конкурентоспособности существующего бизнеса, повышения эффективности управления государственными объектами, создания новых продуктов и решений в области интер-нет-технологий и смежных отраслей бизнеса, а также создания новых рынков и продукции на основе этих решений.

При формировании стратегических инициатив, касающихся развития технологий и продуктов интернета вещей, необходимо учитывать, что для повышения эффективности и создания технологической основы стандартизации и автоматизации новых рынков они должны горизонтально пересекать все вертикальные отраслевые рынки России, новые перспективные рыночные сегменты и технологические стратегии.

Программы развития новых рынков и технологий прорабатываются в различных развитых странах на уровне государства и частных компаний (рис. 3) .

Кроме этого на государственном уровне и на уровне отраслевых ассоциаций разрабатываются различные отраслевые стратегии на краткосрочную и среднесрочную перспективу: промышленности, электроники, информационных техноло-

ПРОГРАММЫ

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

КИТАЙ

СИНГАПУР

ГЕРМАНИЯ

США

ИНДИЯ

Проект стратегии развития IoT до 2020 г.

Дорожная карта развития IoT до 2020 г.

Национальный план развития ИКТ

Инициатива Industrie 4.0

Программы развития киберфизических

ЗАДАЧИ

– Синхронизация действий субъектов как мера развития отрасли

– Развитие базовых технологий

– Выстраивание архитектуры IoT

– Стимулирование предпринимательской активности

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

План совета по технологической стратегии на 2014-2015 гг.

Рис. 3. Государственные программы поддержки Интернета вещей за рубежом

Источники: Анализ мирового опыта развития промышленности и подходов к цифровой трансформации промышленности государств – членов Евразийского экономического союза (информационно-аналитический отчет Евразийской экономической комиссии) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/Forms/AllItems.aspx ; Абдрахманова Г. И., Гохберг Л. М., Кевеш М. А. и др. Индикаторы информационного общества: 2016 : стат. сб. – М. : НИУ ВШЭ, 2016. – 304 с.

гий и другие, которые будут тесно связаны с развитием технологий интернета вещей (рис. 4) .

Программы развития интернета вещей в различных странах мира отвечают специфическим потребностям развития отдельных отраслей экономики этих стран, места и роли этих стран в мировом разделении труда, потребностям роста конкурентоспособности и эффективности их деятельности и ключевым задачам развития экономики этих стран в целом [8].

За последние годы правительственные структуры России значительно активизировались в плане формирования стратегических ориентиров инновационного развития. Разработан целый ряд программных документов в виде концепций и стратегий, главной целью которых является разработка вариантов долгосрочного научно-технологического развития, определяющего позиции страны в системе международной научной и технологической кооперации, а также необходимые мероприятия для развития национальной инновационной системы [12; 13; 27; 28; 29].

В настоящее время на государственном уровне и на уровне отраслевых ассоциаций разрабатываются различные стратегии на краткосрочную и среднесрочную перспективу: промышленности, электроники, информационных технологий и другие, которые будут тесно связаны с развитием технологий интернета вещей.

Формированием стратегии развития интернета вещей в России занимаются различные общественные и государственные организации. В частности, в рамках Минпромторга России разработана дорожная карта развития интернета вещей при участии «Фонда развития интернет-инициатив» (ФРИИ), компании «Ростелеком» и других игроков рынка; при участии «Ростелеком» создана «Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета (НАПИ)», по инициативе ФРИИ создана «Ассоциация интернета вещей», в рамках фонда «Сколково» работает «Российская ассоциация интернета вещей» [6]. Однако вопросы организационного, правового, иного обеспечения реализации инновационно ориентированных производств в рамках развития информационно-коммуникационных технологий в настоящий момент проработаны ограниченно и недостаточно (табл. 9) .

|

КИТАЙ |

ЗАДАЧИ Преодоление технологических барьеров |

Дорожная карта развития IoT до 2020 г.

МЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Выстраивание системы стандартов

-

- Применение международной практики

-

- Поддержка R&D с сфере стандартизации

-

- Формирование запроса по ключевым отраслям

Выращивание компаний-лидеров

Создание индустриальных зон в 10 ключевых отраслях и 100 компаний-лидеров через бизнес-инкубаторы и промышленные консорциумы

Демонстрация применения технологий

Создание технологических демонстраторов в ключевых сферах применения

Применение IoT в сфере общественных услуг

Создание инновационных центров, инженерных лабораторий и центров по разработке приложений

ИНДИЯ

Проект стратегии развития IoT до 2020 г.

Комплексное развитие инфраструктуры (инвестиции в $247,5 млн до 2020 года)

Создание 5 демонстрационных центров (разработка прототипов), 15 центров по развитию IoT (бизнес-инкубаторы), 5 центров превосходства (крупные проекты IoT), 15 образовательных центров

СИНГАПУР

Национальный план развития ИКТ

Финансирование проектов Smart Nation (Умный город):

-

- Развитие интеграции гетерогенных сетей (HetNEt)

-

- Создание сетей хабов, дата-центров

-

- Развитие района озера Джуронг как площадки Smart City

США

Программы развития киберфизических систем

Industrial Internet Consortium

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

План совета по технологической стратегии на 20142015 гг.

ГЕРМАНИЯ

Инициатива Industrie 4.0

Стимулирование предпринимательства

Отработка и демонстрация технологий

Разработка и демонстрация прототипов

Подготовка квалифицированных кадров

Стимулирование НИОКР (выделено £50 млн на 2014-2015 гг.)

Демонстрация применения технологий

Стимулирование НИОКР в сфере применения IoT в промышленности

Разработка стандартов

Акселератор стартапов (Infocomm Investments)

Инженерные лаборатории и образовательные программы при них (IDA Labs)

Адресные инвестиции в развитие федеральных лабораторий, исследовательских институтов, университетов

Государственно-частные партнерства (Internet 2)

Создание «тестбедов» в рамках проектов SmartAmerica Challenge

Образовательные программы (NFS Research Traineeship) и центры компетенций в партнерстве с компаниями (DataKind, Mission Continues, Medic Mobile)

Конкурсные программы по различным направлениям IoT: Future Cities Programme, Enabling Technologies for Energy, Connected Freight, Digital Health, Location Based Services, Reimagining the High S, Secure Remote Working

Internet of Things Demonstrator

Финансирование научно-исследовательских проектов и прикладных разработок в рамках промышленных консорциумов

Рис. 4. Государственные программы фокусного развития интернета вещей за рубежом

Источники: Анализ мирового опыта развития промышленности и подходов к цифровой трансформации промышленности государств – членов Евразийского экономического союза (информационно-аналитический отчет Евразийской экономической комиссии) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/SiteAssets/ Forms/AllItems.aspx;

Индустриальный (Промышленный) интернет вещей в мире и перспективы развития в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/mirovoy-opyt-vnedreniya-proektov-v-sfere-industrialnogo-promyshlennogo-intern-eta-veschey-i-perspektivy-ih-realizatsii-v-rossii--20160919061924

Таблица 9. Сдерживающие факторы и требования к реализации проектов интернета вещей в России

|

№ |

Фактор |

Характеристика |

|

1 |

Экосистема и Партнеры |

Для реализации проектов в сфере интернета вещей (IoT) необходимо формирование целой экосистемы, включающей: – доступность в России IoT-платформы для сбора, хранения и обработки данных, как глобальных, так и национальных; – наличие обширного пула разработчиков приложений для платформ IoT; – достаточное количество и номенклатура устройств, способных взаимодействовать с платформами так называемых «подключенных устройств»; – предприятия, бизнес- и организационная модель которых позволяет проведение трансформации и так далее. |

|

2 |

Государственная поддержка |

Внедрение проектов интернета вещей в мире активно поддерживается государством в виде: – прямого государственного финансирования; – государственно-частного финансирования совместно с крупнейшими игроками; – формируются рабочие и проектные группы из представителей отрасли, научно-исследовательских учреждений; – организовываются тестовые зоны и предоставляется инфраструктура для совместного использования; – организуются конкурсы по созданию приложений и разработок; – поддерживаются пилотные проекты; – финансируются исследования и разработки по различным направлениям внедрения (искусственный интеллект, информационные системы управления, безопасность, сетевое взаимодействие и т. д.); – поддерживается экспорт разработок; – в большинстве крупных стран утверждены долгосрочные государственные Программы в поддержку интернета вещей. |

|

3 |

Законодательство и безопасность |

Новые опережающие рынок технологические внедрения неизбежно сталкиваются с ограничениями действующей нормативно-правовой базы во всем мире. Возникают ситуации неопределенности в отношении законности новой технологии, извлечения данных, защиты информации и т. д. При этом влияние новых технологий и бизнес-моделей оказывается настолько велико, что становится практически невозможно соблюдать действующее законодательство и возникает «дефицит правоприменения». В интересах развития инновационного потенциала внутри страны от законодательных органов требуются значительная гибкость и быстрая реакция на возникающие технологические и рыночные изменения, разработка критериев, чтобы новинки соответствовали требованиям законодательства, и разработка нормативно-правовой базы таким образом, чтобы она не препятствовала, а способствовала появлению новых технологий. |

|

4 |

Стандарты |

В реализации проектов интернета вещей важна координация всех участников экосистемы для согласования единых стандартов и требований к продукту, безопасности, бизнес-процессам. Вопросы стандартизации и безопасности должны быть частью всего производственного цикла от исследований и разработки дизайна до производства и эксплуатации. Должна быть гарантия возможности применения продукции в различных компаниях и отраслях и совместимости с различными IT-системами. Иначе переоборудование и модификация изделий или доработка ПО в случае несоответствия утвержденным стандартам или обнаружения ошибок в обеспечении безопасности могут значительно увеличить стоимость и замедлить внедрение новых услуг. Вопросы стандартизации важны также тем, что производство продукции на отдельном заводе, с соблюдением принятых международных стандартов обеспечивает возможность выхода продукции на рынки других стран – локальное может стать глобальным, что увеличивает рынок и доходы компании и повышает экспортный потенциал. |

|

Источник: Индустриальный (Промышленный) интернет вещей в мире и перспективы развития в России [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/mirovoy-opyt-vnedreniya-proektov-v-sfere-industrialnogo-promyshlen-nogo-interneta-veschey-i-perspektivy-ih-realizatsii-v-rossii--20160919061924 |

||

Для широкого внедрения интернета вещей (в первую очередь индустриального) необходимо создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и системы комплексов аппаратно-программных средств, обеспечивающих технологическую возможность применения решений, также необходимо проведение мероприятий по совершенствованию норматив- ной правовой и нормативной технической документации, разработке необходимых стандартов, кадрового и информационного обеспечения.

Стратегия развития интернета вещей в России также должна решать конкретные задачи развития российской экономики с использованием сильных конкурентных преимуществ российского бизнеса и рыночных возможностей, которые могут быть использованы российскими игроками для развития технологий интернета вещей.

Таким образом, для развивающих концепцию IoT государств результат состоит в усилении их позиций в глобальной системе разделения труда и, как следствие, росте количества качественных рабочих мест и общем росте качества жизни в этих странах. Технологии и решения интернета вещей дают новые возможности для развития передового производства, городской инфраструктуры и социально значимых услуг для граждан. Наиболее восприимчивыми к иновациям в области IoT являются предприятия из отраслей: промышленность, транспорт, энергетика, сельское хозяйство.

Развитие интернета вещей в российской экономике – это многофакторный процесс. На уровне бизнеса он подразделяется на внедрение компаниями-потребителями интернет-технологий и решений в различных секторах экономики, процесс, который также можно назвать «интернетизацией» экономики, которая должна повлечь за собой рост эффективности различных отраслей экономики, изменение бизнес-процес-сов и трансформацию их деятельности; со стороны провайдеров этих услуг – это развитие сильного отечественного производства технологий и решений интернета вещей, которое в том числе повлечет за собой создание новых рынков и российских технологических бизнес-чемпионов, компаний-лидеров, конкурентоспособных на российском и международных рынках. На уровне государства это должно привести к росту экономики, появлению новых рабочих мест, росту доходов бюджета, которые можно направить как на социальный сектор, так и на дальнейшую модернизацию и развитие экономики.

Вывод

Смена парадигмы глобального экономического развития, переход к очередному технологическому укладу, кардинальная смена организации промышленного производства (промышленная революция) приводят к формированию новой экономики, которая открывает новые направления экономического роста, повышает экономическую эффективность производства и расширяет возможности потребления, создавая новые сферы экономической деятельности.

Экономика, основанная на знаниях и интеллектуальных возможностях человечества, будет обеспечиваться с помощью новых технологий, становление которых будет определять глобальное экономическое развитие в ближайшие два-три десятилетия. Это обусловливает крайне высокую актуальность в России переориентации экономики на модель четвертой промышленной революции.

Ее основу составляют цифрофикация и киберофикация промышленности и интернет вещей. В настоящее время РФ находится лишь в начале пути по осмыслению сущности этой концепции. Наибольшее внедрение интернета вещей отмечается в производственном секторе российской экономики, что позволяет говорить о возможности перевода промышленности на четвертую ступень индустриализации.

Зарубежный опыт позволяет утверждать, что страны, которые относятся к ведущим мировым экспортерам высокотехнологичной продукции (США, Германия, Япония, Франция, Китай и ряд других), приступили к разработке концепций стандартизации и системы стандартов в области Индустрии 4.0.

Поэтому на повестку дня выходит задача формирования государственных стратегий в области Индустрии 4.0. Однако это требует более активных действий со стороны государственных органов власти.

Дальнейшими этапами исследования, на наш взгляд, должны стать 1) разработка и апробация методического инструментария комплексной оценки уровня научно-технологического развития производственного сектора экономики, определение функциональных возможностей повышения его качественных характеристик и степени готовности его развития на основе концепции интернета вещей; 2) определение возможности повышения производительности труда и оптимизации бизнес-процес-сов предприятий в различных рыночных сегментах за счет интеграции информационных технологий и производственных систем; 3) разработка системы стратегического управления развитием инновационных преобразований российской экономики, адаптированной к работе в условиях развития интернета вещей.

Список литературы Этносоциальные особенности инновационного развития регионов

- Абдрахманова, Г. И. Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации /Г. И. Абдрахманова//Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. -М.: НИУ ВШЭ, 2015. -Вып. 3. -С. 11-13.

- Василенко, Н. Г. Развитие кросс-культурного менеджмента /Н. Г. Василенко//Альманах современной науки и образования. 2012. -Тамбов: Грамота, 2013. -С. 48-50.

- Жаров, В. С. Управление инновационным развитием экономики регионов -субъектов Федерации /В. С. Жаров//Материалы международной научно-практической конференции; под редакцией Р. М. Нижегородцева. -М.: Ленанд, 2012. -С. 86-88.

- Иванова, Д. Е. Индикативная оценка инновационной активности региона посредством эконометрической методики главных компонентов /Д. Е. Иванова//Гос. и мун-е упр-е. Уч. Зап. и СКАГС. -Ростов н/Д: Библиогр., 2015. -С. 224-227.

- Мамаева, М. Д. Кросс-культурный менеджмент и его значение в процессе ведения бизнеса /М. Д. Мамаева//Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. -Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества, 2016. -С. 26-30.

- Мидлер, Е. А. Генерирование и трансфер инноваций в системе формирования новой экономики /Е. А. Мидлер. -Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ АПСН, 2010. -279 с.

- Мирзоева, М. Н. Влияние базовых культурных ценностей на социально-экономическое развитие страны: кросс-культурный анализ /М. Н. Мирзоева//Азимут научных исследований: педагогика и психология. -2016. -Тольятти: Институт направленного образования, 2016. -С. 287-289.

- Напалков, А. А. Методика оценки инновационной активности региона /А. А. Напалков//Современные проблемы науки и образования. -Пенза: Издательский Дом «Академия Естествознания», 2014. -№ 4. -429 с.

- Урусова, А. А. Национальная культура Кабардино-Балкарии и ее влияние на управление бизнесом /А. А. Урусова//Вестник МГ. Серия 24: Менеджмент. -М.: МГУ, 2012. С. 66-89.

- Чанхиева, Ф. Ю. Основные модели и подходы к изучению кросс-культурного менеджмента в условиях глобализации экономики /Ф. Ю. Чанхиева//Вестник РГГУ Серия: Экономика. Управление. Право. -М.: Российский государственный гуманитарный университет, 2011. -С. 267-271.

- Шорина, А. А. Анализ методик оценки уровня инновационного развития региона /А. А. Шорина, Н. В. Фролова//Межвуз. сб. науч. статей: Инновационное развитие регионов: методы оценки и поддержка исследований. -Пермь: Перм. гос. ун-т. -2009, 35 с.

- Bjerregaard, T. Industry and academia in convergence: micro-institutional dimensions of R&D collaboration /T. Bjerregaard//Technovation. -2010. -Vol. 30. -№ 2. -P. 100-108.

- Broekel, T. Collaboration Intensity and Regional Innovation Efficiency in Germany -a Conditional Efficiency Approach /T. Broekel//Industry and Innovation. -2012. -Vol. 12. -№ 2. -P. 155-179.

- Deng, X. Economic Evolution in China Ecologically Fragile Regions /X. Deng, Z. Wang, C. Zhao//Journal of Economic Surveys. -2016. -Vol. 30. -№ 3. P. 552-576.

- Guiso, L. Cultural biases in economic changes /L. Guiso, P. Sapienza, L. Zingales//Quartely Journal of Economics. -2009. -Vol. 124. -№ 3. -P. 1095-1131.

- Halkias, D. Characteristics and business profiles of immigrant-owned small firms /D. Halkias//International Journal of Business Innovation and Research. -2009. -Vol. 3. -№ 4. -P. 382-401.

- Hofstede, G. Cultures and Organizations. Software of the Mind /G. Hofstede. -N. Y.: McGraw-Hill, 1994.

- Hull, C. E. Learning capability, technological parity and innovation mode use /C. E. Hull, J. G. Covin//Journal of Product Innovation Management. -2010. -Vol. 27. -№ 1. -P. 97-114.

- Irawati, D. The Jawa automotive industry: between Keiretsu and Learning Region /D. Irawati, R. Rutten//Journal for Global Business Advancement. -2011. -Vol. 4. -№ 3. -P. 208-223.

- Niebuhr, A. Migration and innovation: does cultural diversity matter for regional R&D activity? /Niebuhr//Papers in Regional Science. -2010. -Vol. 89. -№ 3. -P. 563-585.

- Nikolakis, W. Barriers to indigenous enterprise development on communally owned land /W. Nikolakis//Global Business and Economics Review. -2010. -Vol. 12. -№ 1-2. -P. 85-99.

- Olsen, L. S. Sami tourism in destination development: conflict and collaboration /L. S. Olsen//Polar Geography. -2016. -Vol. 39. -№ 3. -P. 179-195.

- Parrotta, P. The nexus between labor diversity and firm’s innovation /P. Parrotta, D. Pozzoli, M. Pytlikova//Journal of Population Economics. -2014. -Vol. 27. -№ 2. -P. 303-364.

- Popov, E. V. Traditional Economy influences on Intellectual Capital Development /E. V. Popov, M. V. Vlasov, H. Hanusch//Montenegrin Journal of Economics. -2017. -Vol. 13. -№ 1. -P. 87-95.

- Raymond-Yakoubian, J. The incorporation of traditional knowledge into Alaska federal fisheries management /J. Raymond-Yakoubian, B. Raymond-Yakoubian, C. Moncrieff//Marine Policy. -2017. -Vol. 78. -№ 1. -P. 132-142.

- Regional collaborations and indigenous innovation capabilities in China /S.I. Zhao, L. Cacciolatti, S.H. Lee, W. Song//Technological Forecasting and Social Change. -2015. -Vol. 94. -P. 202-220.

- Shang, Q. The role of regional knowledge spillovers on Chine’s innovation /Q. Shang, J.P.H. Poon, Q. Yue//China Economic Review. -2012. -Vol. 23. -№ 4. -P. 1164-1175.

- The effects of ethnicity, families and culture on entrepreneurial perience: an extension of sustainable business theory /S. M. Danes, J. Lee, K. Stafford, R.K.Z. Heck//Journal of Development Entrepreneurship. -2008. -Vol. 13. -№ 3. -P. 229-268.