Этос российской философии 2002-2008 гг

Автор: Демина Наталия Валентиновна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социокультурные исследования

Статья в выпуске: 1, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/142181810

IDR: 142181810

Текст статьи Этос российской философии 2002-2008 гг

Для изучения репертуара позитивных норм российских философов мы провели контент-анализ некрологов и юбилейных статей в журнале «Вопросы философии» (2002–2008).

Задачей нашего исследования было, во-первых, выявить ценностные ориентации философского сообщества, позитивные критерии оценки работы философов. Во-вторых, мы намеревались сопоставить набор положительных качеств российских социологов (2001-2007 гг.) с репертуаром современных норм российских философов (2002-2008 гг.), чтобы ответить на вопрос о том, имеют ли этосы науки этих двух сообществ внутридисципли-нарный характер или же выходят за границы дисциплин, каковы их общие черты и каковы различия.

Как известно, систему норм идеального научного академического сообщества, предложенную известным американским социологом Р.К. Мертоном (Robert K. Merton), можно записать акронимом CUDOS по первым буквам следующих императивов:

C — Communalism — Communism — Всеобщность научного знания,

U — Universalism — Универсализм,

D — Disinterestedness — Незаинтересованность (бескорыстие),

OS — Organized Skepticism — Организованный скептицизм [1, P. 268-269], с прибавлением к ним двух позднее добавленных норм:

Originality — Оригинальность,

Humility — Скромность [1, P. 293-305].

В 2008 г. норвежский исследователь Рэгнвальд Калле-берг (Ragnvald Kalleberg) [2] предложил использовать аббревиатуру CUDOSH, где последние буквы относились бы к императивам Originality (оригинальности), Skepticism (скептицизма) и Humility (скромности, смирения).

«Идеальный» российский философ (2002-2008)

Каков же идеальный российский философ нашего времени? В подшивке журнала «Вопросы философии» за 2002-2008 гг. было обнаружено 27 некрологов и 12 юбилейных статей.

|

Год |

Некрологи |

|

2002 |

В.И. Керимов, А.В. Брушлинский, В.И. Шинкарук (Украина), А.Ф. Грязнов |

|

2003 |

А.Г. Арзаканян, С.Т. Мелюхин, Е.А. Сидоренко |

|

2004 |

Д.М. Гвишиани, Е.Г. Яковлев, А.И. Володин, А.Г. Спиркин |

|

2005 |

Л.Н. Митрохин, С.П. Курдюмов, В.В. Бибихин, Г.Н. Повар, Л.Б. Баженов |

|

2006 |

М.С. Каган, Ф.Т. Михайлов, А.А. Зиновьев |

|

2007 |

Ю.М. Бородай, Ю.Н. Давыдов, И.И. Кравченко, Н.Б. Биккенин |

|

2008 |

А.С. Ахиезер, К.М. Кантор, В.С. Швырёв, И.П. Меркулов |

|

Год |

Юбилейные статьи |

|

2002 |

А.Г. Арзаканян |

|

2003 |

Ж.М. Абильдин (Казахстан), В.В. Миронов, В.М. Межуев |

|

2004 |

А.Г. Мысливченко |

|

2005 |

– |

|

2006 |

А.Я. Шаров, А.Ф. Зотов |

|

2007 |

В.А. Лекторский, Н.С. Юлина, В.М. Розин, Н.Б. Биккенин, Л.П. Буева |

|

2008 |

– |

Как видно из библиографического описания этих текстов [3]-[41], некрологи и юбилейные статьи в большинстве случаев занимают в журнале свое точное институциональное место на 188-190 стр., хотя из этого правила бывают и исключения. Так, юбилейная статья о В.А. Лекторском, главном редакторе журнала «Вопросы философии», была опубликована в начале номера, на стр. 3 [35].

В большинстве случаев под юбилейными и прощальными текстами нет подписей, либо их авторство носит коллективный характер — статьи подписаны как: «Коллеги, ученики, друзья», «сотрудники Института философии РАН», или же «Коллектив редакции ‘Вопросов философии’». Лишь под единичными некрологами стоят подписи нескольких ученых, наибольшее их число в нашей выборке было под некрологами С.П. Курдюмову — 27 подписей [21] и М.С. Кагану — 19 фамилий [24].

Регалии героев, вехи биографии

Какими же институциональными регалиями отмечены герои некрологов и юбилейных статей? Среди основных можно отметить следующие:

-

• Академик или член-корреспондент РАН (необязательное требование)

-

• Доктор философских наук,

-

• Научный сотрудник Института философии РАН (нередко уточняется, с какого года человек является сотрудником института)

-

• Член Президиума Российского философского общества

-

• Сотрудник редакции научного журнала (или же подчеркивается постоянное участие человека в работе над журналом)

-

• Председатель или член экспертного совета ВАКа

-

• Профессор университета, высшего учебного заведения

-

• Декан или преподаватель философского факультета

Большинство героев изученных материалов — выпускники философского факультета МГУ, хотя есть и те, кто закончил физический, механико-математический факультет этого университета, а также другие вузы СССР и не всегда профильные факультеты.

В ряде некрологов сказано об участии исследователей в Великой отечественной войне, кратко описывается их боевой путь, ранения, боевые ордена и медали, в одном из некрологов сказано об активном участии ученого в работе ветеранской организации.

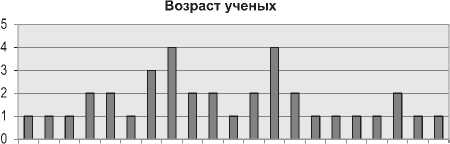

В рассмотренных материалах приведена информация о 36 ученых, которые родились в диапазоне с 1917 по 1953.

Распределение по годам рождения таково: 1917 — 1, 1919 — 1, 1921 — 1, 1922 — 2, 1924 — 2, 1926 — 1, 1927 — 3, 1928 — 4, 1929 — 2, 1930 — 2, 1931 — 1, 1932 — 2, 1933 — 4, 1934 — 2, 1936 — 1, 1937 — 1, 1938 — 1, 1940 — 1, 1945 — 2, 1947 — 1, 1953 — 1. Как видим, лишь малая часть героев юбилейных статей и некрологов — дети революционных или послевоенных лет, а большая часть всех философов (32 из 36, т.е. 89%) родилась до Великой отечественной войны, и на момент написания статьи о них им было минимум 62 года.

Многие из тех, кому посвящены некрологи, прожили долгую жизнь, большинству из них было за 70, когда они перешли в мир иной.

В свою очередь, юбилейные статьи в большинстве своем (11 из 12) посвящены философам старше 70 лет: 70-летие отметили 4 ученых, 75-летие — 3, 80-летие — 3 и 85-летие — 1. Лишь одна юбилейная статья посвящена 50-летнему человеку (декану философского факультета МГУ В.В. Миронову). Как видим, чтобы войти в философскую элиту и заслужить юбилейную статью в журнале «Вопросы философии», надо жить долго.

►А »Л о^ Л^ ГА' г^ °л^ п§3 ^v3

Год рождения

Этос науки vs.Этосы идеологии и бюрократии

В 1979 г. российско-американский социолог Дмитрий Шалин, в дополнение к Мертоновскому «этосу науки», ввел концепцию «этоса идеологии» (развернутое описание см. [42], оригинал статьи [43]). Согласно его главному выводу, в советское время деятельность ученых-обществоведов всегда находилась на скрещении этоса науки и это-са идеологии, и в этом противостоянии нередко вверх одерживал последний.

Стоит отметить, что в некрологах или юбилейных статьях, опубликованных в «Вопросах философии» в 20022008 гг. практически нет указаний на то, являлся ли тот или иной исследователь членом какой-нибудь политической партии. Если же и говорится о членстве в КПСС, то только в положительном контексте. Так, в некрологе М.С. Кагану написано, что «был тяжело ранен при обороне Ленинграда, но продолжал оставаться в строю, работая политруком в тыловом госпитале» [24, C. 189].

При описании деятельности ученого в советское время, почти ничего не говорится о том, выступал ли он в качестве пропагандиста идей марксизма-ленинизма (что обязательно подчеркивалось в некрологах советского времени). За одним исключением, о котором речь пойдет ниже, о роли российских философов в идеологической работе в советское время в рассмотренных нами материалах умалчивается, сведения об этом как бы «стерты ластиком».

Напротив, если есть возможность сказать, что ученый боролся против идеологизации научной сферы, как нелегко ему жилось в советское время, за что и почему он получил «волчий билет в философской жизни», то это обязательно делается. Так, в некрологе А.А. Зиновьеву рассказывается о том, каким репрессиям он подвергся после публикации его романа «Зияющие высоты» в 1976 г. в швейцарском издательстве «L’Age d’Homme». Несмотря на то, что Александр Александрович прошел всю войну, закончив её боевым летчиком в Берлине, «автора зачислили в антикоммунисты со всеми вытекающими последствиями: он был исключен (причем единогласно) из партии, выгнан с работы, выслан из страны, лишен гражданства, всех научных степеней, званий, наград, в том числе военных. Даже простые библиографические ссылки на его логические работы становились источником партийных и служебных наказаний» [28, С. 188-189].

В биографических данных А.Г. Спиркина отмечается, что «с 1941 по 1945 г. он был политзаключенным» [20].

В некрологе С.Т. Мелюхину нынешний декан философского факультета МГУ В. Миронов от имени друзей, коллег факультета и кафедры пишет, что «в 1974 г. Серафим Тимофеевич становится деканом философского факультета. Он был человеком чрезвычайно мягким, поэтому не позволял себе прямой оппозиции парткому, но одновременно был очень принципиальным и фактически дистанцировал управление факультетом от партийных руководителей, требуя, в том числе и от них, заниматься, прежде всего, наукой. Традиционная система управления не могла принять такого стиля руководства, и, так и не адаптировавшись к партийным руководителям факультета, он был вынужден освободить пост декана в 1977 г.» [12].

В статье памяти А.Г. Арзаканяну отмечается, что после освобождения из фашистского плена, который с 1941 по 1945 г. тот провел в концлагере Дахау, он вернулся в Москву, найдя в себе силы в 1947 г. закончить философский факультет МГУ. «Но сталинский режим не простил ему самого факта плена — более 10 лет он был безработным, пробиваясь случайными заработками. Система отказывала ему в работе. Для него это были трудные годы, но он никогда не терял присутствия духа. И в этом ему помогали его философские занятия. Он продолжал набирать знания. Он мог переводить с основных европейских языков, изучал историю мировой культуры, становился энциклопедически образованным гуманитарием. Лишь после XX съезда КПСС, и то не сразу, в 1958 г., наконец, его знания оказались востребованными» [11].

В некрологе известному российскому социологу и философу Ю.Н. Давыдову говорится о том, что в середине 1970-х гг. его кажущейся благополучной карьера «резко пошла под откос и чуть было не рухнула окончательно» . Давыдов подписал письмо в защиту диссидентов Гинзбурга и Галанскова и этому «ему не забыли до самого конца» советской власти [34].

В прощальной статье о К.М. Канторе повествуется о том, что тот после армии поступил на философский факультет МГУ, учился на отлично, но один из его «приятелей» написал на него донос, где привел нелестные слова Кантора о Сталине. «Партийное собрание университета, а точнее, партсекретарь этой организации, отстояли К.М. Кантора, и дело ограничилось «строгим выговором с занесением». Поэтому арест его продлился недол- го». Несмотря на то, что К.М. окончил МГУ с отличием, «в аспирантуру его не взяли, поскольку с 1949 г. на нем стояло клеймо космополита, и этого было достаточно для волчьего билета в философской жизни». Поэтому Кантору пришлось с 1952 по 1957 гг. работать в Гидромелиоративном институте [39].

Случай Н.Б. Биккенина

Единственным исключением из практики умолчания о советском времени является юбилейный текст о член-кор-ре РАН, профессоре Наиле Бариевиче Биккенине, который одно время возглавлял сектор журналов в Отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС, курируя «Вопросы философии» в числе других кураторов и числе других журналов [30].

Автор статьи А.Е. Разумов в этой связи отмечает, что «за окнами ЦК и редакции неспешно текли «застойные» 70-е годы. Сегодня критики «коммунизма» назвали бы подобное кураторство цензурой, но истина несколько сложнее» . Он пишет о том, что, изредка, приходя на заседание редакции, Биккенин не давал никаких политических рекомендаций. Разумов объясняет это тем, что и сам Н.Б. начал свою карьеру с работы консультантом в «ВФ». И далее не удерживается от комментария:

«И, собственно говоря, зачем ему было меня контролировать?! Необходимые, скупые ссылки на товарища Л.И. Брежнева мы с коллегами в передовых статьях исполняли, что, конечно, не шло ни в какое сравнение с тем, каким соловьем заливался на съездах и пленумах ЦК, к примеру, первый секретарь Свердловского обкома КПСС (Н.Д. — Б.Н. Ельцин?) . Понятие «застой» относится, видите ли, к вялости политической жизни, а в журнале происходила совсем иная, отличная от «застоя» жизнь. Были, правда, сложности с социологией, но уже никаких с биологией и генетикой. В журнале печатались, как теперь говорят, эксклюзивные материалы выдающихся математиков, генетиков и кибернетиков, физиков и астрофизиков, литераторов, театральных [деятелей] и кинорежиссеров — людей с мировыми именами. Журнал пытался отследить новейшие течения познания, привлекая науку, искусство, историю и философию. Что тут следовало дополнять?!» [30, С. 189].

Переходя к научным трудам Н.Б. Биккенина, автор статьи отмечает, что в 1978 г. тот защитил докторскую диссертацию на тему «Марксистско-ленинская концепция идеологии» и сразу же бросается в возможную атаку: «Так что же? На марксизм тогда ссылалась вся наша философия. Но, во-первых, она не самая глупая из философий, во-вторых, это такой широкий поток, в который могут вливаться разные идейные течения науки и познания. В.И. Ленин сочетал в себе много противоречивого, но толк в идеологиях понимал…» .

Обращаясь к годам перестройки, А.Е. Разумов говорит о том, что «к «застою» было много претензий. Надоело престарелое лицемерное руководство страной, надоели вечные продуктовые очереди, ливерная колбаса и бычки в томате в качестве закуски за дружеским застольем. Были претензии к государству, так и не ставшему социальным. Грянули времена перестройки. Наиль Бариевич закончил службу в аппарате ЦК КПСС, где работал заместителем заведующего отделом науки, затем пропаганды. В мае 1987 г. он получил назначение на пост главного редактора журнала «Коммунист»…» .

Автор юбилейной статьи, ставшей, по сути, неким выплеском накопившихся эмоций, далее подчеркивает, что «Коммунист» по тем временам был «серьезной организацией, осуществляющей теоретическую работу, сотрудничающую со многими ответственными инстанциями. Главный редактор журнала вписывался в состав …цен-трального управления страной. Он был доверенным лицом Генерального секретаря ЦК…» .

Как видим, Н.Б. Биккенина, которому посвящена статья, всегда привлекала роль не «одинокого мудреца», а советника, эксперта при власти. Сам А.Е. Разумов объясняет это тем, что их объединяло общее понимание того, что социально-политическую, экономическую целесообразность необходимо дополнить «сознанием ответственности, нравственным императивом, стремление к творчеству, преобразующему жизнь к лучшему» и что ««коммунистическая утопия» с ее свободой, равенством и братством» кажутся им ближе к идеалу, чем реалии современности [30, С. 189-190].

В некрологе Биккенину, появившемуся на страницах журнала через полгода, отмечается, что областью его интересов были «политическая философия и журнал как инструмент политического влияния. Простое теоретизирование и теоретическая ученость интересовали его в той степени, в какой могли служить практической инициативе» [33].

Этос науки vs. этос бюрократии

О том, какие преграды стояли на пути российских философов при их столкновении с этосом идеологии уже рассказано выше. В изученных материалах также встречаются упоминания о скрещении этоса науки с этосом бюрократии. Так, в некрологе К.М. Кантору отмечается, что, работая короткое время в Институте технической эстетики (ВНИИТЭ) «он не хотел писать статьи за начальство» и поэтому его понизили в должности, переведя из зав. сектора в старшие научные сотрудники.

В этой связи, можно привести слова В.Б. Борщева и Ю.А. Шрейдера, которые в своей статье «Нужно ли управлять наукой?» (1987) отмечали, что в застойное время этос научного сообщества с переменным успехом мог противостоять наступлению разного рода идеологов и бюрократов. В руководство советской наукой приходили люди, которые часто не понимали самодеятельную суть науки, невозможность управления научной деятельностью чисто административными методами, и этические принципы науки не раз приходили в столкновение и противоречие с этосами идеологии и бюрократии [44, С. 5-6].

В статье памяти К.М. Кантора далее говорится о том, что он с помощью М.К. Мамардашвили перешел работать в Институт международного рабочего движения, где «он тоже оставался вечным старшим научным, каждая работа которого вызывала недовольство и сомнение» , а чуть ранее приводится еще один случай из жизни Кантора, когда он стал и.о. главного редактора журнала «Декоративное искусство». Пока его утверждали в должности, «К.М. посвятил номер журнала полузапре-щенному тогда Марку Шагалу. Тогда цековского куратора по искусству вызвал М.А. Суслов и произнес, показывая журнал: «Кто разрешил?» Куратор тут же ответил: «Уже уволен». И действительно, К.М. был уволен задним числом» [39].

Большое значение в некрологах и юбилейных статьях придается деятельности ученого как научного организатора и администратора. При этом постоянно подчеркивается талант руководителя управлять коллективом творческих людей, предоставляя им необходимую свободу и обеспечивая творческий рост сотрудников. Примерами этого являются такие выдержки из текстов:

«С.П. Курдюмов вел большую научно-организационную работу. С 1989 по 1999 од он являлся директором института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН. Годы пребывания С.П. Курдюмова на посту директора Института пришлись на тяжелое для российс- кой науки время. Однако в этих трудных условиях под руководством С.П.К. Институту удалось выстоять, сохранить научный потенциал, открыть ряд новых научных направлений» [21];

«я для себя отмечал его талант организатора науки, не всегда присутствующий у ученых» [30];

«кроме таланта ученого и исследователя, обладал прекрасной деловой и практической хваткой, что позволяло ему быть настоящим экспертом не только в сфере науки, но и в чисто практических вопросах» [40].

Мертоновские императивы

Анализ некрологов и юбилейных статей в журнале «Вопросы философии» показал, что мертоновская концепция этоса науки выступает в качестве системы координат не только для сообщества российских социологов [42], но и для сообщества российских философов.

При анализе некрологов и юбилейных статей мы отметили те лексические репрезентанты, которые без усилия представляются императивами концепции CUDOS Р.К. Мертона.

Всеобщность научного знания

Герои некрологов и юбилейных статей — авторы многочисленных учебных пособий, монографий, книг, по материалам исследований; много времени тратящие на педагогическую деятельность:

«А.Ф. замечательный педагог. На его лекциях выросло не одно поколение отечественных философов» (из юбилейной статьи «А.Ф. Зотову — 75 лет» [26];

«преподавание занимало огромное место в его жизни» (из некролога Ф.Т. Михайлову, [25]);

«его лекции, выступления, беседы всегда производили большое впечатление. Он притягивал к себе» (из некролога В.С. Швырёву [41]);

«в 1946 г. приступил к преподавательской деятельности, которую не прекращал буквально до последнего часа жизни», «педагогическая деятельность С.М. Кагана — особое уникальное явление в педагогике высшей школы. Через его лекции и занятия прошли тысячи слушателей во многих городах тогдашнего СССР и заграницей. Их ясный стиль, неподражаемое богатство мыслей, образов и убедительная аргументация, за которой стоял огромный научный опыт и высочайшая научная нравственность, снискали С.М. Кагану легендарную славу педагога и оратора. Им созданы научные школы, получившие общероссийское признание» [24];

«С.П. был блестящим педагогом» [21];

«А.Г. снискал признание как популярный педагог» (об авторе не раз переиздававшихся учебников философии А.Г. Спиркине).

В некрологе А.Ф. Грязнову отмечается, что в последние годы он сильно болел, «буквально каждый шаг ему давался с трудом. Тем не менее, он до конца своих дней вел полный курс на факультете, а студенты не могут припомнить ни одного его опоздания на лекцию или семинарское занятие. Он не давал себе ни малейшей поблажки, был знаком со всей новейшей литературой, в курсе всех сколько-нибудь значительных событий в философском мире, всегда был на гребне волны новейших философских поисков» [4].

Обращает на себя внимание тот факт, что в материалах журнала уделяется особое место роли ученого в редакционной работе. Так, в юбилейной статье «А.Я. Шарову — 70 лет» сказано о высоком чувстве редакторского такта, присущего юбиляру. «Анатолий Яковлевич обладает удивительным даром редактора, способностью сделать явной и сбалансированной мысль автора — в том числе и в текстах, содержащих оценки и полемику....А.Я. вносит заметный вклад в сохранение высокого уровня культуры нашего издания» [27].

В статье памяти В.И. Керимова говорится о том, что время пребывания в журнале «Вопросы философии» было самым значительным в его жизни. «Нельзя сказать, что он много писал и публиковался, но зато с уверенностью можно утверждать, что много читал. Согласитесь, умение читать для редактора не менее важно, чем умение писать самому» [3].

В некрологе Н.Б. Биккенину отмечается, что как главный редактор журнала «Коммунист» (ныне «Свободная мысль»), «он, по свидетельству сотрудников, никогда не сдерживал редакторскую инициативу и не отклонял статьи только из-за факта своего несогласия с автором. Он просто координировал работу редакции, причем координировал весьма грамотно и профессионально» [33].

Работа в редакции плавно переходила и в сферу досуга. Так, в прощальной статье о В.С. Швырёве А.Е. Разумов вспоминает, что тот «был постоянным автором, гостем, и, по обычаю того времени, собутыльником упомянутого коллектива [«Вопросов философии»]» [41].

Анализ юбилейных и прощальных статей показал, что научный журнал воспринимается философами как центр консолидации российского философского пространства, как издание, представляющее отечественных философов в мире. Об этом говорится и в юбилейной статье о главреде «Вопросов философии» В.А. Лекторском [35], и эта линия, явно или неявно, проходит по всем изученным нами текстам.

Универсализм

В отличие от некрологов и юбилейных статей в социологических журналах, в «Вопросах философии» постоянно подчеркивается важность такого качества ученых как «демократизм». Примерами этого могут служить следующие фрагменты текстов:

он «не был человеком, поглощенным сугубо научными интересами. Это был открытый, общительный человек, жизнерадостность, остроумие и дружелюбие которого влекли к нему людей всех возрастов без различия социального и служебного положения. М.С. никогда не жалел времени для общения с учениками, гордился их достижениями и при всей своей мировой известности был демократичен в общении» [24];

«А.Г. оставался жизнерадостным, добрым, чутким и внимательным человеком всегда готовым выслушать любого, несмотря на свою огромную занятость. Этот демократизм был его жизненным принципом» [20];

«отличительной чертой его руководства [кафедрой], о которой мы всегда будем помнить, было уважение к личности любого человека, независимо от его статуса, от лаборантки до профессора» [12].

Незаинтересованность

О том, как проявляется в некрологах и юбилейных статьях в «ВФ» скрещение этосов идеологии и этосов науки, уже было сказано выше. В изученных материалах так же не раз отмечается неравнодушное и нетривиальное служение героя статьи истине, а также подчеркивается стремление ученых-философов противостоять диктату идеологии или же влиянию религиозных тенденций.

Так, в статье «Памяти Александра Ивановича Володина» отмечается, что «он всегда выдерживал принципиальную позицию, хотя во времена идеологического диктата это нередко было сопряжено с известными трудностями и риском. Важнейший принцип, которому он неизменно следовал, — научная правдивость. По воспоминаниям самого А.И., хорошую школу в этом отношении он прошел в годы работы в издательстве «Советская энциклопедия», где ему не раз приходилось встречаться с вольными или невольными попытками некоторых авторов нарушить этот принцип — в силу то ли идеоло- гической ангажированности, то ли научной недобросовестности. В значительной степени это подтолкнуло заниматься углубленным исследованием философского творчества А.И. Герцена, дабы представить его в объективном свете, в отличие от искаженного идеологической конъюнктурой изображения».

Далее говорится о том, что он выступал против того, чтобы отечественная «самобытная» философия сводилась лишь к ее религиозному, православному направлению. «Такую трактовку А.И. расценивал как субъективизм и конъюнктуру в новой их разновидности» и ответил на это рядом печатных выступлений [19].

Организованный скептицизм

Лексическими репрезентантами представленности этого императива в этосе российских философов могут служить следующие фрагменты:

«и всегда был недоволен собой, и всегда строил планы, как, наконец, открыть в себе и остальным самое главное, самое существенное…», «всегда старался помочь своим друзьям и коллегам. Но при этом Л.Н. был весьма принципиален. Умел отстаивать свои убеждения»;

«научную рациональность он ставил выше всякой другой. В связи с этим он резко негативно относился к разного рода паранаучным и псевдонаучным спекуляциям, которые все чаще стремятся подменить познание мира, основанное на признанных научным сообществом идеалах и нормах, оккультизмом и тому подобными подходами», «его отличала искренность, и, вместе с тем, принципиальность в отстаивании своих взглядов» (из некролога Л.Б. Баженова [23]);

«его любили и ценили за умение сочетать строгую принципиальность с чуткой отзывчивостью и уважением к коллегам»;

«А.В. был человеком …удивительно скромным, мягким, терпимым, умеющим понять другую точку зрения, и вместе с тем принципиальным, жестким и несгибаемым во всем, что касалось принципиальных научных и нравственных вопросов» [5];

в дискуссиях он «умел твердо и доказательно отстаивать свою точку зрения» [32].

Оригинальность

Принцип оригинальности в рассмотренных текстах порой звучит как «самобытность», что может быть представлено такими примерами:

«как ученый Ф.Т. отличался широтой научного кругозора, глубиной и оригинальностью постановки проблем», он был человеком «истинно творческого склада», «яркий и самобытный ученый»;

«его отличал дар выделять центральные проблемы и находить оригинальные пути к их решению», «В.С. был большим талантом, был неиссякаемым источником новых идей, нетривиальных подходов», «В.С. … был человеком оригинального мышления» [41].

Гражданственность

Рассмотренные нами некрологи и юбилейные статьи дают возможность говорить о еще одном императиве, которого нет в концепции Мертона — принципе «гражданственность». В изученных материалах, так же как и в рассмотренных ранее текстах о социологах [30], постоянно подчеркиваются качества героев-философов как неравнодушных людей, граждан своей страны, подвижников, популяризаторов философии.

Лексическими репрезентантами представленности этого императива могут служить следующие выражения:

его «философскую позицию … всегда отличал дух высокой гражданственности. Наиболее зримое выражение эта черта его личности обрела в начальный период перестройки»;

«академическую работу он органически сочетал с публицистикой; в сотнях статей, интервью в СМИ, публичных лекциях отстаивал свое понимание современных общественных процессов…, выступал против духовной деградации, в том числе религиозного мракобесия»;

«он был почетным гражданином нескольких городов»;

«для него важным было то, что он прожил жизнь так, как хотел, в соответствии со своими представлениями о человеческом достоинстве и назначении, руководствуясь девизом: «Я есть суверенное государство»;

«он умел видеть и по достоинству оценить новое. Он очень многое сделал для сохранения научного потенциала страны, для пропаганды науки, для привлечения молодежи»;

«Философы России благодарны А.Г. Спиркину за деятельность по основанию Философского общества СССР (ныне Российское философское общество)» [20];

«он сам являл пример «пассионария», человека-факела».

Человеческие качества

Как и в материалах социологов, в статьях о философах постоянно подчеркивается значимость позитивных общечеловеческих качеств:

«человек высочайшей культуры, нравственности и обаяния»;

«чуткий, отзывчивый человек»;

«духовно щедрый, отзывчивый человек»;

«всем, кто имел счастье знать его лично, он запомнится своим оптимизмом, энергией, увлеченностью наукой, исключительной доброжелательностью»;

он «был умным, добрым, интеллигентным, красивым человеком, обладал необычайной энергией и работоспособностью, неизменно добиваясь высоких результатов во всех своих начинаниях»;

«очень добрый человек, несший в себе черты русской интеллигентности, обладавший огромным чувством юмора и самоиронии»;

он «был прекрасным человеком — добрым, жизнерадостным, бескорыстным, чутким и внимательным к ближним. В нем счастливо сочетались терпимость и принципиальность, юмор и строгая глубина, твердость и деликатность»;

«он был человеком большого таланта и исключительной работоспособности».

Досуг, неофициальные черты

В некрологах и юбилейных статьях довольно мало говорится о том, чем занимался, и что любил делать тот или иной философ на досуге, в семье. Редким примером такого упоминания могут служить такие фрагменты:

«дом … славился радушием, хлебосольством и заставляющими не забывать о времени увлеченными беседами. Из этих философских бесед многим из нас посчастливилось вынести незабываемое чувство сопричастности к чуду превращения страсти в мысль» [29];

«он был искренним, верным, тонким, красивым человеком, отцом, другом, наставником»;

«начинал он свое творчество как поэт, поклонник Маяковского… Как и многим его сверстникам, юность ему поломала война. Его поэзия принята не была, ни одно стихотворение не увидело печати. Стихи он писать продолжал, …но обратился к философии, пытаясь что-то понять в устройстве мира», «он был классическим русским интеллигентом, бытово неустроенным, никогда не выпячивавшим себя» (о К.М. Канторе) [39].

Гендерная проблематика

Среди рассмотренных 39 текстов только 2 (5%) посвящены женщинам-ученым: это — юбилейные статьи в адрес Л.П. Буевой [31] и Н.С. Юлиной [36], да и то они очень корот- кие, на полстранички. По-видимому, философия — в большинстве своем «мужская наука», если торжественных или памятных речей в ней заслуживают только мужчины.

Анализ двух статей не выявил каких-либо гендерных отличий от текстов, посвященных мужчинам-философам. В рассмотренных материалах нет упоминаний об особой роли или трудностях женщины в её занятии научными исследованиями, которые нет-нет да и встречаются в юбилейных и прощальных статьях в социологических и психологических журналах.

Единственным элементом, который позволяет говорить о том, что речь в статье идет именно о женщине-исследовательнице, пожалуй, является особая научная проблематика. Так, Н.С. Юлина, помимо других тем, занимается философией феминизма и философией для детей. Однако среди научных интересов Л.П. Буевой таких «особых» тем нет. Проблемы личности, субъективного мира, творческой природы и др., несомненно, входят в сферу интересов и её коллег-мужчин. Так что нет оснований говорить о какой-либо тенденции в выборе тем.

Высокий стиль

Стоит отметить, что по сравнению с некрологами в социологических журналах статьи в «Вопросах философии» написаны более восторженным и высокопарным стилем. В них нередко использование прописных букв для подчеркивания важности сказанного.

Так, о А.А. Зиновьеве сказано, что его «талант ... был ренессансно широк» [28], о Л.Н. Митрохине говорится как о лидере философской мысли [8]. В некрологе Ф.Т. Михайлову отмечается, что «он был Педагог, Ученый, Человек, и как Творец, азартно и лихо дописывал в последний свой год то, что не сказал прежде» [25]. В тексте памяти М.С. Кагана сказано, что он «всегда являл собой пример Ученого, Универсанта, блестящего интеллектуала» [24];

В одной из статей её автор даже приводит своего рода иконостас людей, потеря которых представляется ему угрозой для страны: «…Отечество в опасности, когда уходят такие люди. Есть в Отечестве невосполнимое, и мы его теряем. Вместе с Ильенковым, Смирновым, Биб-лером, Давыдовым будет смотреть на нас Михайлов с портрета на стене» [25].

Некролог памяти украинского философа В.И. Шинка-рука заканчивается такими словами: «Владимир Иванович умирал так, как прожил отмеренное ему время. — Основательно. Бытийно. Чтя его память, нам, его коллегам, ученикам, потомкам, надлежит сохранить и умножить тот этос неусыпного трудолюбия, напряженной философской заботы о себе и о мире, который олицетворял этот человек» [6].

Заключение

Анализ некрологов и юбилейных статей в журнале «Вопросы философии» за 2002-2008 гг. позволяет говорить о том, что этос российских философов может быть рассмотрен в рамках концепции этоса академической науки Роберта К. Мертона [1]. Репертуар позитивных этических норм российского философского сообщества включает в себя нормы всеобщности научного знания, универсализма, организованного скептицизма, незаинтересованности и оригинальности.

Наряду с элементами, свойственными всем российским гуманитариям, обращает на себя внимание тот факт, что в отличие от изученных текстов в социологических журналах, идеальный российский философ выступает не только как исследователь, но и как постоянный автор, редактор, сотрудник редакции, член редсовета научного журнала. Принцип всеобщности научного знания для философов задается не только формулой «ученый-писатель», «ученый-преподаватель», но и «ученый-автор или редактор журнала».

Кроме того, принцип универсализма приобретает особую окраску. В рассмотренных текстах не раз подчеркивается важность принципа демократизма — уважительного отношения к человеку будь он (она) лаборанткой или же профессором. Принцип оригинальности в некоторых текстах трактуется как самобытность исследователя , представление им нетривиальных научных результатов.

Как и в случае российских социологов, можно говорить о том, что в российском философском сообществе значимую роль играет принцип гражданственности . В юбилейных и прощальных статьях философы представлены в роли неравнодушных людей, граждан своей страны, подвижников, популяризаторов философии.

Обращает на себя внимание и отсутствие в изученных текстах акцента на гендерную проблематику, а также упоминаний о неформальных качествах ученого, его занятий вне науки, его досуге и его семье.

Большое место в изученных материалах посвящено столкновению этоса науки с этосами идеологии и бюрократии, сражению, которое не прекращается и в наши дни.